情緒自救:停止精神內耗、斷開自我懷疑、不再為小事操煩, 學會覺察、辨識和放下,情緒價值自己給

活動訊息

想找書的時候,特別想偷看網友的書櫃... 原來大家都在看這本 ↓↓↓

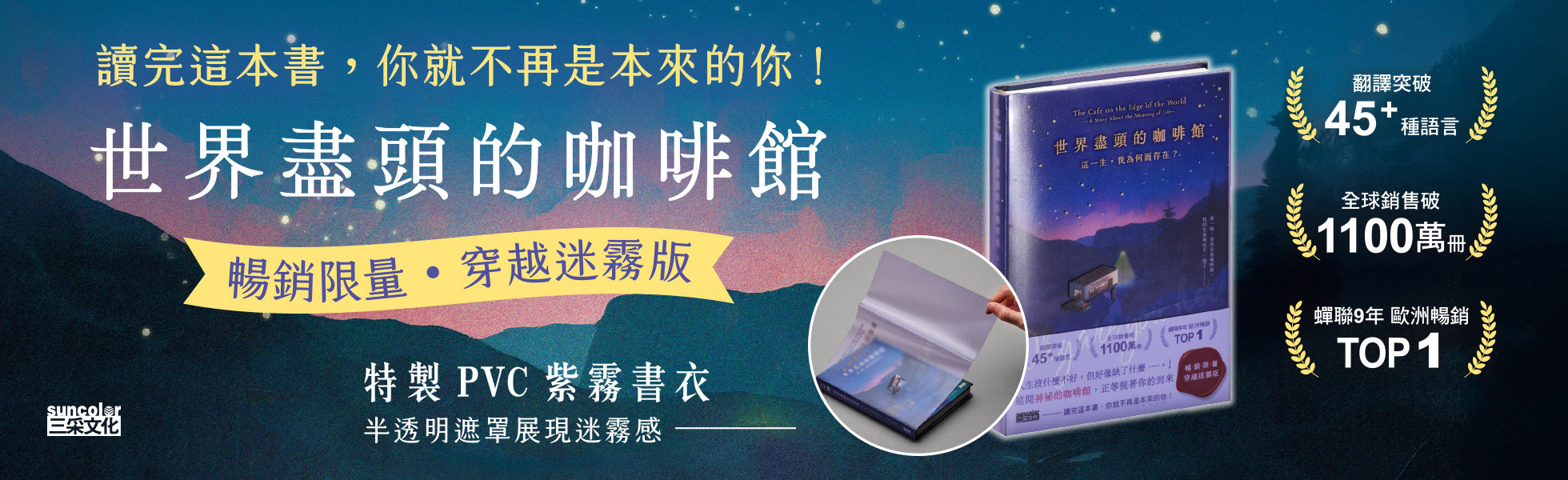

簡單卻顛覆的思辯,帶你穿越人生迷霧...自我成長書展75折起,滿額送保溫袋 👉逛逛去

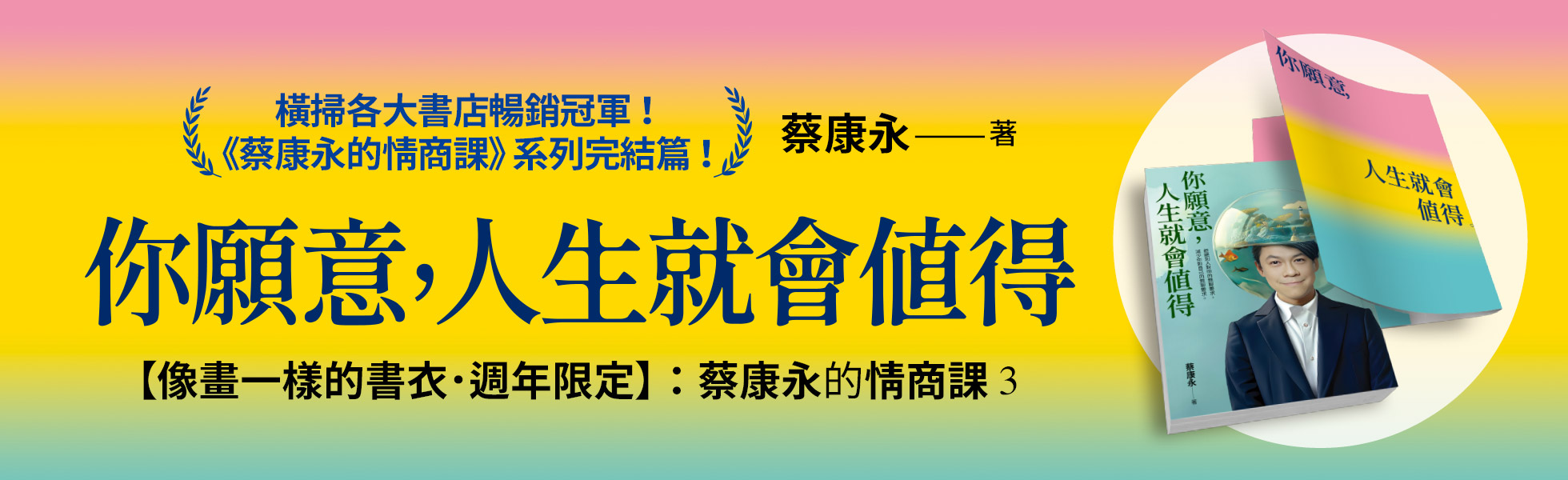

太多人活得太費力,我想為大家、包括我自己,找到比較省力、又能活得更舒服的方法。─蔡康永

內容簡介

本書簡介

停止精神內耗、斷開自我懷疑,情緒價值自己給!

學會覺察、辨識和放下,這是最容易找回平靜的方法

在生活或職場等各種需要人際互動的場合中,各位是否也有下列困擾?

◎總是悲觀看待一切,動不動就患得患失、杞人憂天。

◎老是覺得自己不夠好,一碰到不如意,便搶在第一時間責怪自己。

◎有顆玻璃心,常覺得自己被針對,滿腹委屈沒有人懂。

◎習慣比較,不自覺地羨慕、嫉妒他人;受困於自卑當中,無法放開拳腳。

◎堅持完美主義,企圖得到所有人的肯定,卻總是一再落空,為此內耗不已。

本書獻給所有希望停止精神內耗、不再為小事操煩的人。

作者加倉井紗央里為日本資深諮商心理師,執業至今已超過30年。

2010年,她創辦了Wellness Life Support研究所,透過舉辦各類講座與研討會,

積極輔導職業婦女、家庭主婦、企業主管、議員、教職員等重拾心理健康。

她在這本書裡分析了各種引發情緒內耗的深層原因,

並提供立即可行的情緒自救指南,

協助讀人們正視並接納所有情緒,不再焦躁、憂鬱或不安。

★現代人無所不知,唯獨不了解自己:

得益於前所未見的資訊流通,現代人的知識獲取能力大幅提升。

弔詭的是,近乎無所不知的我們,卻似乎對於自我本身所知甚微。

人們的心理狀態每天都在變化,而情緒自救的關鍵,便是改變既有的心理習慣,

意即人們透過自動化思考(automatic thoughts)看待、評價事物的方式。

大家不妨先確認一下,自己是否也有下列心理習慣?

1.完美主義(All-or-Nothing Thinking)

2.過度類化(Overgeneralization)

3.心理過濾(Mental Filter)

4.負面思考(Disqualifying the Positive)

5.過度解讀(Mind Reading)

6.杞人憂天(The Fortune Teller Error)

7.誇大與貶低(Magnification and Minimization)

8.情緒化推理(Emotional Reasoning)

9.既定思維(Should Thinking)

10.貼標籤(Labelling and Mislabeling)

11.個人化(Personalization)

當你下次又覺得「心情不好」,或是出現其他負面情緒時,

還請先停下來,確認是否又是上述心理習慣惹的禍。

只要適時覺察自我狀況,就能進一步辨識背後的真偽,

並適時將之放下,進而擁有更穩定的情緒。

★你不必事事完美,但至少能處處安定:

一個人若總為小事苦惱、自我懷疑,內心自然紛亂不已。

為此,作者提醒:我們不必事事完美,但至少能做到處處安定。

打造一顆不再內耗的心,就從自我安定做起。

情緒內耗可分為兩種類型:凡事總是怪自己,以及出事老是怪別人。

其中凡事總是怪自己的人,更是情緒內耗的重度患者。

實際上,後悔與不安皆無益於當下,反而會在兩者反覆之下加重內耗。

為擺脫這樣的困境,本書獨家揭露「徹底改變內耗體質」的三個方法:

1.持續累積小小的成功經驗

2.想像一切順利時的情境(此即意象訓練,image training)

3.拋開無法改變的過去,專注於未來

自己真正想做的事、想成為的自己,答案其實就在你的心裡。

此時,可透過自我訓練(self-coaching),藉由自我問答慢慢釐清:

自己真正想要的是什麼、最重視的是什麼、未來的目標又是什麼?

而這些發自內心的答案,必定能令你感到安穩踏實。

★掌握人際應對訣竅,不再因他人而內耗受傷:

無論是在職場上或生活中,總免不了得與人來往;

對方的各種言行與回應,往往會牽動我們內心的各種情緒反應。

針對這點,作者傳授眾多應對之道,教你不再為了人際互動而內耗受傷。

例如,當對方說了很傷人的話,你「明明有話想說,卻又說不出口」時,

可依循下列堅定溝通(assertive communication)的說話原則,調整表達方式:

試著用「我」+「現在」+「情感」的我訊息(I-message)回應,

並避免「你」+「從以前就一直」+「情感」的你訊息(You-message)句型。

「聽到你這樣說,我現在真的覺得很受傷。」→理想表述

「你從以前就一直這樣講話,真的很討人厭!」→不當表述

如此一來,既不會令對方不悅,還能確實傳達自己的想法,

在不過度退讓也不顯得咄咄逼人的情況下,實現雙贏共好。

除此之外,書裡還有更多情緒自救的妙招,你一定想知道:

◎那些從不內耗的人,都是怎麼練成的?

◎因為「害怕自己辦不到」而焦慮時,應該怎麼做?

◎太過在意他人眼光時,可以怎麼做?

◎總是忍不住羨慕他人時,又該怎麼做?

◎「無論如何就是看對方不順眼」時,還能怎麼做?

真正成熟的人不是沒有情緒,

而是能夠帶著情緒,走出一條善待自己的路。

閱讀本書的過程中,你將一點一滴地清除情緒淤泥、破除執著,

就此告別過度操煩、持續內耗的自己,真正置身當下、找回平靜。

本書特色

◎資深諮商心理師帶你覺察情緒、讀懂自己、安定自我、人際應對,就此告別情緒內耗。

◎針對職場與生活情境,提供具體可行的情緒自助法,情緒價值自己給!

◎超值收錄:Egograms自我狀態量表,即刻檢測自己的人格類型和溝通傾向。

停止精神內耗、斷開自我懷疑,情緒價值自己給!

學會覺察、辨識和放下,這是最容易找回平靜的方法

在生活或職場等各種需要人際互動的場合中,各位是否也有下列困擾?

◎總是悲觀看待一切,動不動就患得患失、杞人憂天。

◎老是覺得自己不夠好,一碰到不如意,便搶在第一時間責怪自己。

◎有顆玻璃心,常覺得自己被針對,滿腹委屈沒有人懂。

◎習慣比較,不自覺地羨慕、嫉妒他人;受困於自卑當中,無法放開拳腳。

◎堅持完美主義,企圖得到所有人的肯定,卻總是一再落空,為此內耗不已。

本書獻給所有希望停止精神內耗、不再為小事操煩的人。

作者加倉井紗央里為日本資深諮商心理師,執業至今已超過30年。

2010年,她創辦了Wellness Life Support研究所,透過舉辦各類講座與研討會,

積極輔導職業婦女、家庭主婦、企業主管、議員、教職員等重拾心理健康。

她在這本書裡分析了各種引發情緒內耗的深層原因,

並提供立即可行的情緒自救指南,

協助讀人們正視並接納所有情緒,不再焦躁、憂鬱或不安。

★現代人無所不知,唯獨不了解自己:

得益於前所未見的資訊流通,現代人的知識獲取能力大幅提升。

弔詭的是,近乎無所不知的我們,卻似乎對於自我本身所知甚微。

人們的心理狀態每天都在變化,而情緒自救的關鍵,便是改變既有的心理習慣,

意即人們透過自動化思考(automatic thoughts)看待、評價事物的方式。

大家不妨先確認一下,自己是否也有下列心理習慣?

1.完美主義(All-or-Nothing Thinking)

2.過度類化(Overgeneralization)

3.心理過濾(Mental Filter)

4.負面思考(Disqualifying the Positive)

5.過度解讀(Mind Reading)

6.杞人憂天(The Fortune Teller Error)

7.誇大與貶低(Magnification and Minimization)

8.情緒化推理(Emotional Reasoning)

9.既定思維(Should Thinking)

10.貼標籤(Labelling and Mislabeling)

11.個人化(Personalization)

當你下次又覺得「心情不好」,或是出現其他負面情緒時,

還請先停下來,確認是否又是上述心理習慣惹的禍。

只要適時覺察自我狀況,就能進一步辨識背後的真偽,

並適時將之放下,進而擁有更穩定的情緒。

★你不必事事完美,但至少能處處安定:

一個人若總為小事苦惱、自我懷疑,內心自然紛亂不已。

為此,作者提醒:我們不必事事完美,但至少能做到處處安定。

打造一顆不再內耗的心,就從自我安定做起。

情緒內耗可分為兩種類型:凡事總是怪自己,以及出事老是怪別人。

其中凡事總是怪自己的人,更是情緒內耗的重度患者。

實際上,後悔與不安皆無益於當下,反而會在兩者反覆之下加重內耗。

為擺脫這樣的困境,本書獨家揭露「徹底改變內耗體質」的三個方法:

1.持續累積小小的成功經驗

2.想像一切順利時的情境(此即意象訓練,image training)

3.拋開無法改變的過去,專注於未來

自己真正想做的事、想成為的自己,答案其實就在你的心裡。

此時,可透過自我訓練(self-coaching),藉由自我問答慢慢釐清:

自己真正想要的是什麼、最重視的是什麼、未來的目標又是什麼?

而這些發自內心的答案,必定能令你感到安穩踏實。

★掌握人際應對訣竅,不再因他人而內耗受傷:

無論是在職場上或生活中,總免不了得與人來往;

對方的各種言行與回應,往往會牽動我們內心的各種情緒反應。

針對這點,作者傳授眾多應對之道,教你不再為了人際互動而內耗受傷。

例如,當對方說了很傷人的話,你「明明有話想說,卻又說不出口」時,

可依循下列堅定溝通(assertive communication)的說話原則,調整表達方式:

試著用「我」+「現在」+「情感」的我訊息(I-message)回應,

並避免「你」+「從以前就一直」+「情感」的你訊息(You-message)句型。

「聽到你這樣說,我現在真的覺得很受傷。」→理想表述

「你從以前就一直這樣講話,真的很討人厭!」→不當表述

如此一來,既不會令對方不悅,還能確實傳達自己的想法,

在不過度退讓也不顯得咄咄逼人的情況下,實現雙贏共好。

除此之外,書裡還有更多情緒自救的妙招,你一定想知道:

◎那些從不內耗的人,都是怎麼練成的?

◎因為「害怕自己辦不到」而焦慮時,應該怎麼做?

◎太過在意他人眼光時,可以怎麼做?

◎總是忍不住羨慕他人時,又該怎麼做?

◎「無論如何就是看對方不順眼」時,還能怎麼做?

真正成熟的人不是沒有情緒,

而是能夠帶著情緒,走出一條善待自己的路。

閱讀本書的過程中,你將一點一滴地清除情緒淤泥、破除執著,

就此告別過度操煩、持續內耗的自己,真正置身當下、找回平靜。

本書特色

◎資深諮商心理師帶你覺察情緒、讀懂自己、安定自我、人際應對,就此告別情緒內耗。

◎針對職場與生活情境,提供具體可行的情緒自助法,情緒價值自己給!

◎超值收錄:Egograms自我狀態量表,即刻檢測自己的人格類型和溝通傾向。

名人推薦

專業推薦

臨床心理師/劉南琦

專文推薦

王意中心理治療所所長、臨床心理師/王意中

伴旅心理治療所所長、心理師/曾心怡

蘇予昕心理諮商所所長/蘇予昕

四季心心理諮商所所長、諮商心理師/蘇琮祺

臨床心理師/蘇益賢

愛智者書窩版主、心理學作家/鐘穎

專業推薦(按姓名首字筆畫排序)

推薦序

晤談室外的情緒解方

這是一本容易操作、內容樸實的心靈雞湯。湯裡的內容你也許都曾看過,不過這本你覺得「這些我都知道」的書,正是用來提醒你的自以為是——你其實沒有想像中的那麼懂。

心理治療並不總是從童年經驗開始,也不一定要探索內在需求;有不少方法並非從內在深處著手,而是從外在的小細節、生活習慣、思考方式談起。對於不少人而言,要對雖說專業但很陌生的外人剖心掏肺,甚至說出過去的創傷經驗非常艱難。他們不是不想說,而是不知道怎麼說、沒有習慣跟別人說,有些祕密甚至連父母都不知道。

尤其在我的臨床經驗中,個案們能夠流暢地說出自身問題已實屬不易(男人比女人困難、老年人比中年人艱難、中年人又比年輕人難);要他們接著表達對於治療或自己的期待:「我到底需要什麼?什麼才適合我?」那又更難了。

改變並非一定得在晤談室,這地方儘管量身訂做,但也有時間、空間甚至費用的限制。若要靠自己,總有些通則性的東西可供嘗試——人們有著共同的盲點,無須深入分析就能理解,負面情緒即為一例。

我特別喜歡正視情緒的書,此即心理健康與否的重要指標。身心科(精神科)的大宗就是情緒問題,人們無法迴避情緒只講理性,因為人類一點都不理性;就算有,也是由情緒主導的、帶著主觀的理性。

但是,情緒並非情緒化。重視情緒能讓人更有創意、生活更精彩、活得更像個人。我們的目的並不是做個理性的人,而是要做個情緒健康的人。大家若想情緒自救、覺察自身,不妨試試這本書。也許你覺得自己的問題還不到「非得進晤談室談」的程度,或是因為很多原因而無法與外人談,那就一邊閱讀這本書,一邊自己操作看看吧。

全書一開始便提到情緒困擾的最大宗:厚操煩,也就是焦慮症狀:一天早中晚都在煩,已經發生的事很煩、還沒發生的則「提前煩」。

若與憂鬱症相比,焦慮症更是現代文明病,該被重視的程度絕不輸給前者。所以你並非特別脆弱也不孤單,你只是和許多人一樣容易操煩而已。書中一些幫助自己發現情緒盲點的覺察,就是自救的第一步。

有些情緒盲點源自於經年累月的習慣性想法,例如書中提到的「過度在意他人眼光」。在諮商現場,心理師會陪你一起探索:是不是家庭經驗塑成了現在的自己?是不是從以前就必須在意、甚至討好,才能得到家人的關心和稱讚?這樣的習慣是不是已在不知不覺間成為性格的一部分;就連長大後也不禁在意起那些「早已無須在意」的朋友,或是把在意的真心託付給不值得的人。

相較於此,這本書則沒那麼囉嗦。重點就是這句:你得鼓起勇氣替自己活一次。管你以前是什麼性格、何種家庭,都不該成為你「無法改變」的藉口;你要不繼續維持壞習慣,要麼就試著踏出第一步。

然而,有不少走進晤談室的人只負責「鼓起勇氣走進來」,剩下應該改變的部分就等著被心理師帶領。但實際上我只是教練陪跑而已,不能代替個案跑向目標。大家若想自救情緒,只要按照書中建議去試就對了,至於嘗試過後的結果如何只有自己知道,不必對任何人交代。

書裡還有其他更好操作的部分,就是調整說話方式。

例如,當你「明明有話想說,卻又說不出口」的時候,可試著把對話的主詞「你」改成「我」,並將重點放在「此時此刻」,而非刻意翻舊帳地指責對方「每次都……」、「一直都……」。

你半信半疑地按照以上所述去做,心想這樣會有用嗎?但你的確已經從表面、外在的部分開始動了。當對方發現你的不同之後,便會跟著微妙地調整做法、給予更多回饋。此時你終於明白,無論自我調整的深淺程度為何,只要自己開始動,事情就會變得不一樣了。

也許從這些看似表面的東西下手,便能誘發或鬆動更深層的內在本質。例如,原先你只是對他人投以「社交禮貌的微笑」,說不定笑著笑著就能真的感到開心了呢。

(本文作者劉南琦,國家高考合格臨床心理師,現任耕莘醫院新店總院精神科臨床心理師。醫院業務包括個別心理衡鑑與心理治療、親子議題、人際互動議題講座。迄今已出版超過二十本相關著作。)

臨床心理師/劉南琦

專文推薦

王意中心理治療所所長、臨床心理師/王意中

伴旅心理治療所所長、心理師/曾心怡

蘇予昕心理諮商所所長/蘇予昕

四季心心理諮商所所長、諮商心理師/蘇琮祺

臨床心理師/蘇益賢

愛智者書窩版主、心理學作家/鐘穎

專業推薦(按姓名首字筆畫排序)

推薦序

晤談室外的情緒解方

這是一本容易操作、內容樸實的心靈雞湯。湯裡的內容你也許都曾看過,不過這本你覺得「這些我都知道」的書,正是用來提醒你的自以為是——你其實沒有想像中的那麼懂。

心理治療並不總是從童年經驗開始,也不一定要探索內在需求;有不少方法並非從內在深處著手,而是從外在的小細節、生活習慣、思考方式談起。對於不少人而言,要對雖說專業但很陌生的外人剖心掏肺,甚至說出過去的創傷經驗非常艱難。他們不是不想說,而是不知道怎麼說、沒有習慣跟別人說,有些祕密甚至連父母都不知道。

尤其在我的臨床經驗中,個案們能夠流暢地說出自身問題已實屬不易(男人比女人困難、老年人比中年人艱難、中年人又比年輕人難);要他們接著表達對於治療或自己的期待:「我到底需要什麼?什麼才適合我?」那又更難了。

改變並非一定得在晤談室,這地方儘管量身訂做,但也有時間、空間甚至費用的限制。若要靠自己,總有些通則性的東西可供嘗試——人們有著共同的盲點,無須深入分析就能理解,負面情緒即為一例。

我特別喜歡正視情緒的書,此即心理健康與否的重要指標。身心科(精神科)的大宗就是情緒問題,人們無法迴避情緒只講理性,因為人類一點都不理性;就算有,也是由情緒主導的、帶著主觀的理性。

但是,情緒並非情緒化。重視情緒能讓人更有創意、生活更精彩、活得更像個人。我們的目的並不是做個理性的人,而是要做個情緒健康的人。大家若想情緒自救、覺察自身,不妨試試這本書。也許你覺得自己的問題還不到「非得進晤談室談」的程度,或是因為很多原因而無法與外人談,那就一邊閱讀這本書,一邊自己操作看看吧。

全書一開始便提到情緒困擾的最大宗:厚操煩,也就是焦慮症狀:一天早中晚都在煩,已經發生的事很煩、還沒發生的則「提前煩」。

若與憂鬱症相比,焦慮症更是現代文明病,該被重視的程度絕不輸給前者。所以你並非特別脆弱也不孤單,你只是和許多人一樣容易操煩而已。書中一些幫助自己發現情緒盲點的覺察,就是自救的第一步。

有些情緒盲點源自於經年累月的習慣性想法,例如書中提到的「過度在意他人眼光」。在諮商現場,心理師會陪你一起探索:是不是家庭經驗塑成了現在的自己?是不是從以前就必須在意、甚至討好,才能得到家人的關心和稱讚?這樣的習慣是不是已在不知不覺間成為性格的一部分;就連長大後也不禁在意起那些「早已無須在意」的朋友,或是把在意的真心託付給不值得的人。

相較於此,這本書則沒那麼囉嗦。重點就是這句:你得鼓起勇氣替自己活一次。管你以前是什麼性格、何種家庭,都不該成為你「無法改變」的藉口;你要不繼續維持壞習慣,要麼就試著踏出第一步。

然而,有不少走進晤談室的人只負責「鼓起勇氣走進來」,剩下應該改變的部分就等著被心理師帶領。但實際上我只是教練陪跑而已,不能代替個案跑向目標。大家若想自救情緒,只要按照書中建議去試就對了,至於嘗試過後的結果如何只有自己知道,不必對任何人交代。

書裡還有其他更好操作的部分,就是調整說話方式。

例如,當你「明明有話想說,卻又說不出口」的時候,可試著把對話的主詞「你」改成「我」,並將重點放在「此時此刻」,而非刻意翻舊帳地指責對方「每次都……」、「一直都……」。

你半信半疑地按照以上所述去做,心想這樣會有用嗎?但你的確已經從表面、外在的部分開始動了。當對方發現你的不同之後,便會跟著微妙地調整做法、給予更多回饋。此時你終於明白,無論自我調整的深淺程度為何,只要自己開始動,事情就會變得不一樣了。

也許從這些看似表面的東西下手,便能誘發或鬆動更深層的內在本質。例如,原先你只是對他人投以「社交禮貌的微笑」,說不定笑著笑著就能真的感到開心了呢。

(本文作者劉南琦,國家高考合格臨床心理師,現任耕莘醫院新店總院精神科臨床心理師。醫院業務包括個別心理衡鑑與心理治療、親子議題、人際互動議題講座。迄今已出版超過二十本相關著作。)

目錄

目錄

推薦序 晤談室外的情緒解方

獻給希望停止精神內耗、不再為小事操煩的你

序章 人們為何總為小事苦惱?

「厚操煩」是人類的天性

凡事厚操煩,害你心不安

過度操煩的全面性影響

過度操煩引發惡性循環

每個人都有自我改變的力量

覺察、辨識,然後試著放下

覺察自身狀況,即刻情緒自救

Part 1 先從了解自己開始吧!

那些從不內耗的人,是怎麼練成的?

積極開朗的人,內心未必總是萬里無雲

表情和情緒會相互影響

從不內耗的人都這樣做

讀懂自己的心理習慣

11種常見的心理習慣

情緒內耗與大腦的關聯

專欄:從今天起,活在當下

Part 2 打造一顆不再內耗的心~自我安定篇~

情緒內耗的兩種類型

凡事總是怪自己,情緒內耗更嚴重

後悔與焦慮皆無益於當下

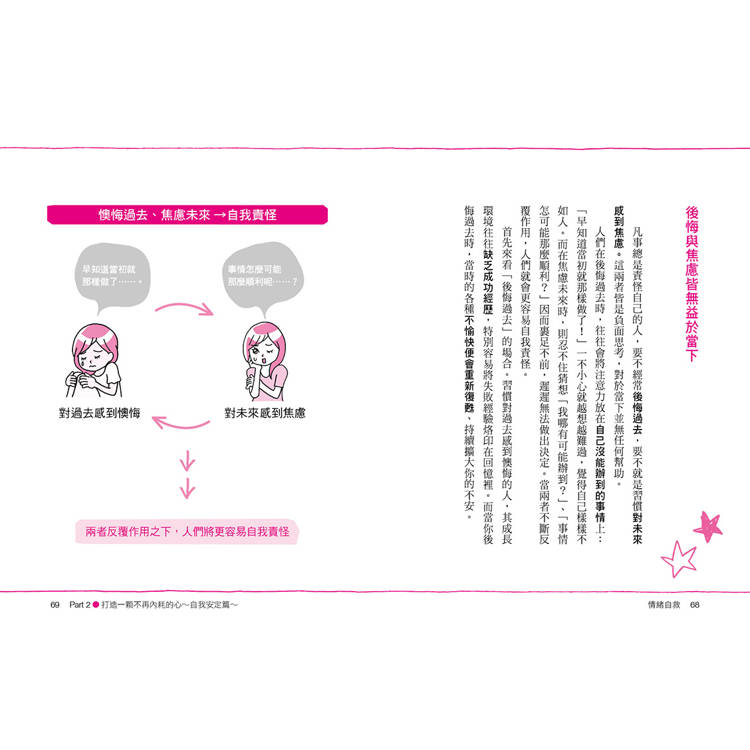

懊悔過去、焦慮未來→自我責怪

徹底改變內耗體質的三個方法

覺得「不這麼做不行」的時候,這樣做

從「滿足他人期望」中解放出來

專欄:煩惱是重新正視自己的大好機會

「害怕改變現狀」的時候,這樣做

試著思考「該怎麼做才辦得到」

專欄:自我肯定感所帶來的力量

「害怕自己辦不到」的時候,這樣做

利用意象訓練克服焦慮

「不知道未來能做些什麼」的時候,這樣做

專欄:積極面對難關,強化心理韌性

足以改變人生的吸引力法則

覺得「每次都是我最倒楣」的時候,這樣做

Part 3 打造一顆不再內耗的心~人際應對篇~

任何人都無法改變過去,也無法改變他人

人際相處不內耗的祕訣

「在意他人眼光」的時候,這樣做

依循自己真正的心意過活,三步驟

「總是羨慕他人」的時候,這樣做

「感到羨慕」是開創新局的大好時機

專欄:建立正向人際關係的五個法則

因「對方出言不遜而沮喪」時,這樣做

「明明有話想說,卻又說不出口」時,這樣做

以「我訊息」的句型表達感受

專欄:傾訴與傾聽的要訣

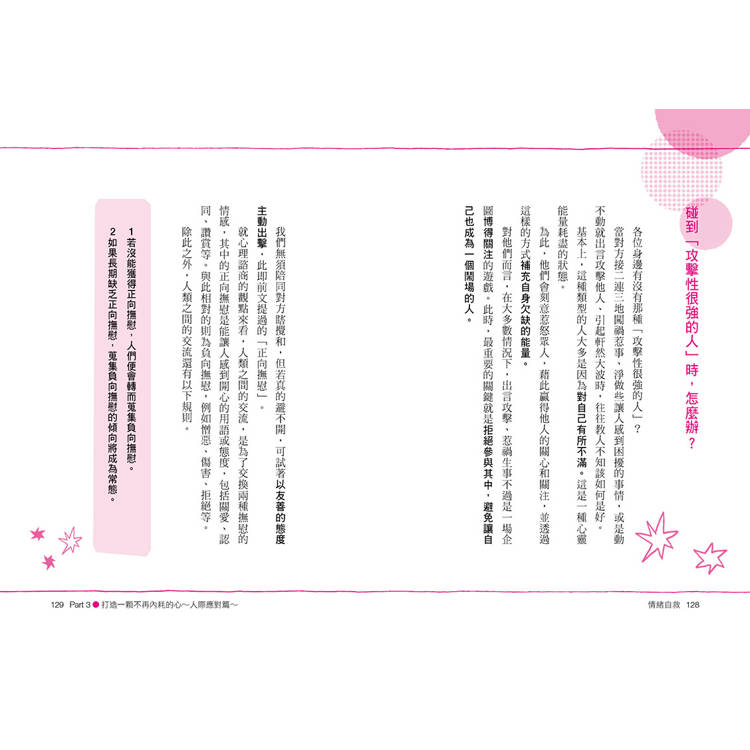

碰到「攻擊性很強的人」時,怎麼辦?

專欄:人類是渴望被認同的生物

「對他人感到憤怒」的時候,這樣做

運用呼吸調節情緒

希望對方「按照我們所想的去做」時,這樣做

「無論如何就是看對方不順眼」時,這樣做

透過換位思考破除人際困境

碰到「總愛道人長短的人」時,這樣做

以正向用語轉換負面話題

專欄:善用「I am OK, You are OK」的共好思維

終章 情緒價值自己給!改變人生的思考練習

先有幸福的用語,才有幸福的人生

人生是場「期間限定」的旅程

人生有限,及時行樂

專欄:一切都從「我也想變成這樣」開始

「成為這樣的自己」,三步驟

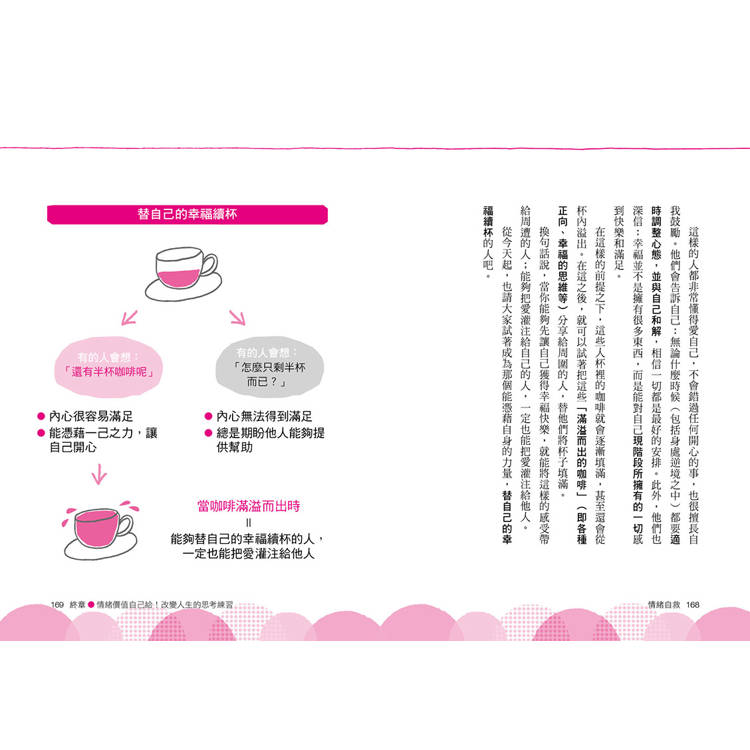

填滿幸福的「半杯咖啡論」

替自己的幸福續杯

能夠自我激勵的人,才有能力激勵他人

從苦難中學習成長,人生經驗更豐富

「感謝擁有的一切」能吸引更多幸福

專欄:情緒價值自己給!召喚幸福的6個習慣

充分了解自己的「自我狀態量表」

專欄:自我狀態量表測驗

自我狀態量表的判讀法

結語 置身當下、找回平靜

推薦序 晤談室外的情緒解方

獻給希望停止精神內耗、不再為小事操煩的你

序章 人們為何總為小事苦惱?

「厚操煩」是人類的天性

凡事厚操煩,害你心不安

過度操煩的全面性影響

過度操煩引發惡性循環

每個人都有自我改變的力量

覺察、辨識,然後試著放下

覺察自身狀況,即刻情緒自救

Part 1 先從了解自己開始吧!

那些從不內耗的人,是怎麼練成的?

積極開朗的人,內心未必總是萬里無雲

表情和情緒會相互影響

從不內耗的人都這樣做

讀懂自己的心理習慣

11種常見的心理習慣

情緒內耗與大腦的關聯

專欄:從今天起,活在當下

Part 2 打造一顆不再內耗的心~自我安定篇~

情緒內耗的兩種類型

凡事總是怪自己,情緒內耗更嚴重

後悔與焦慮皆無益於當下

懊悔過去、焦慮未來→自我責怪

徹底改變內耗體質的三個方法

覺得「不這麼做不行」的時候,這樣做

從「滿足他人期望」中解放出來

專欄:煩惱是重新正視自己的大好機會

「害怕改變現狀」的時候,這樣做

試著思考「該怎麼做才辦得到」

專欄:自我肯定感所帶來的力量

「害怕自己辦不到」的時候,這樣做

利用意象訓練克服焦慮

「不知道未來能做些什麼」的時候,這樣做

專欄:積極面對難關,強化心理韌性

足以改變人生的吸引力法則

覺得「每次都是我最倒楣」的時候,這樣做

Part 3 打造一顆不再內耗的心~人際應對篇~

任何人都無法改變過去,也無法改變他人

人際相處不內耗的祕訣

「在意他人眼光」的時候,這樣做

依循自己真正的心意過活,三步驟

「總是羨慕他人」的時候,這樣做

「感到羨慕」是開創新局的大好時機

專欄:建立正向人際關係的五個法則

因「對方出言不遜而沮喪」時,這樣做

「明明有話想說,卻又說不出口」時,這樣做

以「我訊息」的句型表達感受

專欄:傾訴與傾聽的要訣

碰到「攻擊性很強的人」時,怎麼辦?

專欄:人類是渴望被認同的生物

「對他人感到憤怒」的時候,這樣做

運用呼吸調節情緒

希望對方「按照我們所想的去做」時,這樣做

「無論如何就是看對方不順眼」時,這樣做

透過換位思考破除人際困境

碰到「總愛道人長短的人」時,這樣做

以正向用語轉換負面話題

專欄:善用「I am OK, You are OK」的共好思維

終章 情緒價值自己給!改變人生的思考練習

先有幸福的用語,才有幸福的人生

人生是場「期間限定」的旅程

人生有限,及時行樂

專欄:一切都從「我也想變成這樣」開始

「成為這樣的自己」,三步驟

填滿幸福的「半杯咖啡論」

替自己的幸福續杯

能夠自我激勵的人,才有能力激勵他人

從苦難中學習成長,人生經驗更豐富

「感謝擁有的一切」能吸引更多幸福

專欄:情緒價值自己給!召喚幸福的6個習慣

充分了解自己的「自我狀態量表」

專欄:自我狀態量表測驗

自我狀態量表的判讀法

結語 置身當下、找回平靜

序/導讀

前言

獻給希望停止精神內耗、不再為小事操煩的你

請各位試著想像下列情境。

早晨醒來時,你發現外頭正下著雨。

「一大早竟然在下雨?真是太倒楣了。」你心中冒出這樣的念頭。

梳洗出門後,好不容易擠上人滿為患的通勤電車,你心中暗忖道:「唉,今天肯定又沒好事。」

抵達公司後,想起堆積如山的待辦事項,你本就黯淡的心情變得更沉重了。但你仍打起精神走向座位。

豈料,才剛打開電腦,主管馬上把你叫了過去。

「你看看,這裡是不是搞錯了?」對方嚴厲地指責:「你都做多久了?怎麼還會犯這種錯誤?你自己說,這樣對嗎?」

面對主管絲毫不留情面的質問,你的情緒瞬間跌落谷底,更因此陷入自我厭惡當中。

午休時,你聽著同事滔滔不絕地說著別人的壞話。

儘管表面禮貌地附和,你心裡卻覺得很不愉快。這種被迫配合演出的場合,令你內心深處的某個部分被汙染了。

下午,你按照慣例參加公司內部會議。

其他人都能積極發言,你卻無法自在地表達意見,你為此感到相當挫敗。但其實你心裡也很清楚,這全是因為自己缺乏自信的關係。

下班後,你和朋友約了一起晚餐。

席間聽到朋友過得很好,你忍不住在心裡偷偷比較,並感到自卑。

到了晚上,你終於得以獨處。但從白天就開始不斷累積的內耗感,明顯變得更嚴重了。窗外的燈火漸漸黯淡,只剩下房間內昏黃的燈光映照著你疲憊的臉龐。

你靠在沙發上,雙手揉著太陽穴,腦海中不斷浮現今天的種種不愉快,負面情緒帶來的精神內耗持續糾纏著你,令你開始自我懷疑。

「我若繼續這樣維持現狀……真的好嗎?」

「明明希望自己能有些改變的啊……。」

「話雖如此,我其實根本不知道該怎麼做……。」

睡前闔眼時,一如既往,你在心裡犯著嘀咕:「唉,明天一定又是沮喪的一天……真不想去上班。」

那麼,請大家接著想像下列情境。

早晨醒來時,你發現外頭正下著雨。

「既然外頭那麼灰暗,今天就穿件鮮豔的衣服吧!」你笑嘻嘻地對自己說。

於是,你穿上剛買的長靴、穿著亮麗的衣裳,手裡撐著那把你最喜歡的雨傘,腳步輕快地走出家門。

搭上電車後,儘管車廂擁擠不堪,你的心情仍不受影響。你按照慣例,利用這段通勤的時間預先在心裡盤點,等等進公司後的工作計畫:「嗯,今天只要完成這項任務和那份合約,進度就OK啦。」

你一邊爬梳著一整天的行程安排,一邊期待與朋友的晚餐聚會。

抵達公司後,主管立刻把你找去問話。

你在工作上犯了錯,主管的口氣也頗為嚴厲。但回到座位後,你還是馬上就重新振作了起來。

「不要緊,這也是一種學習。」這般轉念之後,你接著對自己說:「仔細想想,○○主任也很辛苦呢!」

午休時,你聽著同事口沫橫飛地說著別人的壞話。

「我很受不了他每次遇到什麼事都要大聲嚷嚷,吵得要命!」

「那傢伙成天只會找大家麻煩,有夠囉唆的,對吧?」

你微笑地聽著對方抱怨,一邊答道:「我同意△△有這樣的問題。不過,每次只要有他在,現場的氣氛也會變得比較熱絡吧?」

下午,你按照慣例參加公司內部會議。

「你提出的假設有任何根據嗎?」

「這些方案早就過時了,你真的有好好觀察市場嗎?」

與會同事毫不客氣地批評你的提案,場面頓時變得有點緊張。

儘管如此,你仍語氣平靜地回應:「感謝大家指教。那麼,關於剛剛提及的部分,我會再次檢視並重新調整。」

就這樣,你以不動情緒的優雅姿態,成功化解了原本凝重的氣氛。

你甚至清楚感受到,現場的其他人都為此鬆了一口氣。

下班後,你與朋友晚餐。對方眉飛色舞地描述自己近來光鮮亮麗的生活。

你一邊聽著,同時心想:「這傢伙的確過得不錯,但我也該想想今後的自己能做些什麼。」

聚會結束後,你回到家中。歷經一天的疲憊,終於能和自己獨處。推開門,屋內的寧靜立刻包圍了你,彷彿世界的喧囂都被隔絕在外。

洗澡時,熱水的溫度剛剛好,你洗去了一身的疲憊。在熱騰騰的蒸氣之中,你感覺自己的思緒也漸漸清晰起來。接著,你走出浴室、擦乾身體,換上柔軟的睡衣,仿佛連心情也變得輕盈了。簡單做完基礎保養後,你輕鬆地在床上伸展筋骨,充分沉澱身心靈。

「啊∼今天也是美好的一天。」你躺在舒適的被窩中,心滿意足地回顧著今天的經歷,覺得一切都值得感恩。正要闔眼時,你突然想到:「對了,明天就穿那件衣服好了!」

最後,你抱持著愉快的心情,睡了個好覺。

前述兩種情境,都可能是人們日常生活的寫照。

畢竟,沒有人能永遠正向積極;任何人都可能為了小事而操煩,並為此感到內耗。

話雖如此,若能盡可能地將日子過得像後者那樣,生活應該也會比較愉快吧?

實際上,只要稍加留意,這樣的願望並不難達成。

本書將分享各種情緒自救的技巧,並透過各種日常情境,帶領各位告別原本容易因小事而煩躁的自己。在這之後,大家便能徹底改變看待事物的角度,並以全新的思維面對生活中的各種狀況。

總而言之,自己的情緒自己救。以下就跟著本書一起改變原本的心理習慣、停止精神內耗、斷開自我懷疑,不再為小事操煩。

獻給希望停止精神內耗、不再為小事操煩的你

請各位試著想像下列情境。

早晨醒來時,你發現外頭正下著雨。

「一大早竟然在下雨?真是太倒楣了。」你心中冒出這樣的念頭。

梳洗出門後,好不容易擠上人滿為患的通勤電車,你心中暗忖道:「唉,今天肯定又沒好事。」

抵達公司後,想起堆積如山的待辦事項,你本就黯淡的心情變得更沉重了。但你仍打起精神走向座位。

豈料,才剛打開電腦,主管馬上把你叫了過去。

「你看看,這裡是不是搞錯了?」對方嚴厲地指責:「你都做多久了?怎麼還會犯這種錯誤?你自己說,這樣對嗎?」

面對主管絲毫不留情面的質問,你的情緒瞬間跌落谷底,更因此陷入自我厭惡當中。

午休時,你聽著同事滔滔不絕地說著別人的壞話。

儘管表面禮貌地附和,你心裡卻覺得很不愉快。這種被迫配合演出的場合,令你內心深處的某個部分被汙染了。

下午,你按照慣例參加公司內部會議。

其他人都能積極發言,你卻無法自在地表達意見,你為此感到相當挫敗。但其實你心裡也很清楚,這全是因為自己缺乏自信的關係。

下班後,你和朋友約了一起晚餐。

席間聽到朋友過得很好,你忍不住在心裡偷偷比較,並感到自卑。

到了晚上,你終於得以獨處。但從白天就開始不斷累積的內耗感,明顯變得更嚴重了。窗外的燈火漸漸黯淡,只剩下房間內昏黃的燈光映照著你疲憊的臉龐。

你靠在沙發上,雙手揉著太陽穴,腦海中不斷浮現今天的種種不愉快,負面情緒帶來的精神內耗持續糾纏著你,令你開始自我懷疑。

「我若繼續這樣維持現狀……真的好嗎?」

「明明希望自己能有些改變的啊……。」

「話雖如此,我其實根本不知道該怎麼做……。」

睡前闔眼時,一如既往,你在心裡犯著嘀咕:「唉,明天一定又是沮喪的一天……真不想去上班。」

那麼,請大家接著想像下列情境。

早晨醒來時,你發現外頭正下著雨。

「既然外頭那麼灰暗,今天就穿件鮮豔的衣服吧!」你笑嘻嘻地對自己說。

於是,你穿上剛買的長靴、穿著亮麗的衣裳,手裡撐著那把你最喜歡的雨傘,腳步輕快地走出家門。

搭上電車後,儘管車廂擁擠不堪,你的心情仍不受影響。你按照慣例,利用這段通勤的時間預先在心裡盤點,等等進公司後的工作計畫:「嗯,今天只要完成這項任務和那份合約,進度就OK啦。」

你一邊爬梳著一整天的行程安排,一邊期待與朋友的晚餐聚會。

抵達公司後,主管立刻把你找去問話。

你在工作上犯了錯,主管的口氣也頗為嚴厲。但回到座位後,你還是馬上就重新振作了起來。

「不要緊,這也是一種學習。」這般轉念之後,你接著對自己說:「仔細想想,○○主任也很辛苦呢!」

午休時,你聽著同事口沫橫飛地說著別人的壞話。

「我很受不了他每次遇到什麼事都要大聲嚷嚷,吵得要命!」

「那傢伙成天只會找大家麻煩,有夠囉唆的,對吧?」

你微笑地聽著對方抱怨,一邊答道:「我同意△△有這樣的問題。不過,每次只要有他在,現場的氣氛也會變得比較熱絡吧?」

下午,你按照慣例參加公司內部會議。

「你提出的假設有任何根據嗎?」

「這些方案早就過時了,你真的有好好觀察市場嗎?」

與會同事毫不客氣地批評你的提案,場面頓時變得有點緊張。

儘管如此,你仍語氣平靜地回應:「感謝大家指教。那麼,關於剛剛提及的部分,我會再次檢視並重新調整。」

就這樣,你以不動情緒的優雅姿態,成功化解了原本凝重的氣氛。

你甚至清楚感受到,現場的其他人都為此鬆了一口氣。

下班後,你與朋友晚餐。對方眉飛色舞地描述自己近來光鮮亮麗的生活。

你一邊聽著,同時心想:「這傢伙的確過得不錯,但我也該想想今後的自己能做些什麼。」

聚會結束後,你回到家中。歷經一天的疲憊,終於能和自己獨處。推開門,屋內的寧靜立刻包圍了你,彷彿世界的喧囂都被隔絕在外。

洗澡時,熱水的溫度剛剛好,你洗去了一身的疲憊。在熱騰騰的蒸氣之中,你感覺自己的思緒也漸漸清晰起來。接著,你走出浴室、擦乾身體,換上柔軟的睡衣,仿佛連心情也變得輕盈了。簡單做完基礎保養後,你輕鬆地在床上伸展筋骨,充分沉澱身心靈。

「啊∼今天也是美好的一天。」你躺在舒適的被窩中,心滿意足地回顧著今天的經歷,覺得一切都值得感恩。正要闔眼時,你突然想到:「對了,明天就穿那件衣服好了!」

最後,你抱持著愉快的心情,睡了個好覺。

前述兩種情境,都可能是人們日常生活的寫照。

畢竟,沒有人能永遠正向積極;任何人都可能為了小事而操煩,並為此感到內耗。

話雖如此,若能盡可能地將日子過得像後者那樣,生活應該也會比較愉快吧?

實際上,只要稍加留意,這樣的願望並不難達成。

本書將分享各種情緒自救的技巧,並透過各種日常情境,帶領各位告別原本容易因小事而煩躁的自己。在這之後,大家便能徹底改變看待事物的角度,並以全新的思維面對生活中的各種狀況。

總而言之,自己的情緒自己救。以下就跟著本書一起改變原本的心理習慣、停止精神內耗、斷開自我懷疑,不再為小事操煩。

試閱

內容連載

「厚操煩」是人類的天性

各位是否經常為了一點小事,就感到心情沮喪、煩躁且內耗呢?

「那個人今天心情不太好,是因為我的關係嗎?」

「搞不好……是因為我說的那句話傷到她了。」

「如果那時候我不要亂講話,現在就不會變成這樣了。」

「為什麼事情每次都會變成這樣?」

正所謂當局者迷,任何人都會在事情發生的當下即刻陷入其中,並為此煩惱不已。但在大部分情況下,待你冷靜下來後就會發現,那些令人內耗的其實都只是些微不足道的小事。

生活中真正值得操煩的大事並不多,困擾人們的大多是小事。

實際上,這種「厚操煩」的心理習慣,可說是人類的天性。這與每個人對於事物的看法和想法有著極大的關係,後續更會全面性地影響人們的言行舉止,引起一連串的連鎖反應。

換句話說,當你為了某件小事操煩且苦惱時,就代表你對該事物抱持著負面看法和想法;你會在反覆內耗的過程中自我責怪,想法也會越來越消極。在這樣的情況下,不論是你腦中想到的,或是從嘴裡說出來的,全是滿滿的負面訊息。你會對於本該非常有自信的事物失去信心、自我懷疑,或是變得退縮、不敢與人來往,人際關係日益惡化。

以工作表現為例,假設某次你遞交的企畫案沒被上頭採用。由於那是你費盡九牛二虎之力才寫好的案子,你抱持著相當高的期待。在這樣的打擊之下,你忍不住開始胡思亂想。

「明明我寫得這麼認真,主管卻一點都不認可。難道……是因為我的能力不足?啊!說不定我本來就不適合這份工作?」

在這之後,你會更進一步地擴大負面思維:「或許……其他同事也認為我根本無法勝任這個職位。」這樣的想法令你更加沮喪,並就此認定自己正是如此。等到下次需要提案時,你早已徹底失去鬥志,自然也不可能拿出最佳表現。

再以人際相處為例。

午休期間,幾個同事聚在茶水間聊天,此時你碰巧路過,於是禮貌性地向他們點了點頭。但由於眾人太過專注於談話,所以完全沒有發現你的存在。

眼見此景,你立刻開始猜想:「他們是串通好故意不理我嗎?該不是在講我的壞話吧?」、「一定就是這樣,我被討厭了!」更糟的是,你可能會因此越想越氣,並為此擴大操煩範圍,形成惡性循環。

就連晚上躺在床鋪準備睡覺時,你仍無法忘懷白天發生的事,不斷想著:「我明明就已經主動打招呼了,他們居然聯合起來無視我!根本就是職場霸凌嘛!」、「他們肯定就是聚在一起批評我,不然幹嘛裝作沒看到?」、「太令人不爽了,憑什麼瞧不起人啊?」內心氣憤難平的你當晚就失眠了。

這種凡事負面思考的心理習慣,會慢慢把你逼入絕境。而隨著過度操煩的時間慢慢拉長,人們將漸漸失去行動力,徹底陷入負面思維的漩渦裡。就像這樣,由各種「小」事所引起的煩惱,會像雪球一樣越滾越「大」,進而引起各種心理疾病或憂鬱症。

正因如此,我們得設法在局勢變得無法挽回之前試著做出調整。所幸,每個人都有自我改變的力量,只要稍微調適心態,就能告別因過度操煩而內耗的自己。

情緒內耗的兩種類型

情緒內耗可大致分為以下兩種,即:凡事總是怪自己的類型,以及出事老是怪別人的類型。

首先,「事情之所以無法順利進行,全都是因為我的緣故」,這種習慣自我責怪的人,背後大抵不脫下列三個原因。

1對自己缺乏自信。

2過度在意他人。

3曾有過無數次的失敗經驗。

倘若各位剛好是這樣的人,還請先試著冷靜下來想想:「這件事真的全是自己的錯嗎?」在這之後,請接著思考,事情之所以變成這樣,除了自己的緣故之外,是否還有其他不可控因素?例如,「因為當時天氣不佳」、「因為作業時間不夠」等。

與此相對,「這次的專案成效不如預期,全都是因為主管一直出手干預的關係」、「都怪那個新來的同事不肯主動幫忙」等,這類習慣責怪他人的類型,也有下列三種傾向。

1總認為自己是對的。

2堅稱「自己也想好好表現,無奈只能被動聽從上級指令」。

3實際上,自己根本毫無自信(所以才會一直想找理由開脫)。

如果你也符合以上敘述,還請試著回想看看,自己的這些傾向是否可能也是事情發展不順的原因之一?而非全是對方的問題。

若是各位身邊也有這類習慣責怪他人的人,聽到他們在事發之後不斷議論、拚命找戰犯時,可以試著問問對方:「事情真的是你說的那樣嗎?」、「你說的那個人,有什麼非得這麼做不可的理由嗎?」

此時的技巧在於先試著接受、仔細聆聽對方想說的話,明白「原來他是這麼想的」之後,切勿苛責或批評。你只需確實表達自己的想法:「我倒覺得事情會變這樣,並不單純因為是○○的緣故,也可能是因為(列舉其他客觀原因,不將責任完全歸咎於某人)……」即可。

「害怕改變現狀」的時候,這樣做

最近與諮商個案晤談時,我很常聽到他們說:「我也很想這麼做,但因為……(搬出各種理由)的關係,所以難以如願。」

面對這種類型的人,我就算當下即刻提出各種建議,例如:

「那麼,如果改成這樣做呢?」

「或者,試試看那樣的做法,行得通嗎?」

對方聽完還是會繼續搬出一大堆理由和藉口,一下回答:「不行!因為我老公不會答應!」一下又說:「你的建議很好,但是不行,因為我手上沒有那麼多錢。」

實際上,這類人的內心隱藏著「不想改變現況」的心理習慣。那是一種害怕改變的恐懼感。

說得再更直白一點,他們這種害怕改變的恐懼心理,徹底地戰勝了「希望做些什麼」的心情。

這些人最愛把「因為」、「但是」掛在嘴邊,企圖透過這些口頭禪進一步尋找藉口並自我說服「自己真的無能為力」。

更棘手的是,在講完「因為」、「但是」後,眼見對方如此消極的態度,提供建議的一方往往會接著出言攻擊或責備。例如,「你到底有沒有想解決問題啊?虧我還幫你想了這麼多辦法!」而這樣的回應又會讓諮詢者產生強烈的逃避情緒,變得更不願採取行動。到頭來問題非但沒解決,還破壞了兩人之間的關係。

若要避免上述情況,大家可以在「因為」、「但是」即將脫口而出的時候,試著改以:「那麼,我該怎麼做才辦得到呢?」回應。

此處的關鍵在於坦然面對自己真正想做的事,先試著踏出一小步,後續再慢慢思考該怎麼做才能實現這些心願。

「這個建議的確不錯,那麼,我該怎麼做才辦得到呢?先來查查相關資料好了。」

「這個想法真的很棒耶!那麼,我該怎麼做才辦得到呢?可以跟你請教過去的成功經驗嗎?」

「該怎麼做才辦得到?」這句話正是協助我們停止內耗的關鍵。在這之後,大腦就會像自動導航那般,一步步把你帶往目的地。

「厚操煩」是人類的天性

各位是否經常為了一點小事,就感到心情沮喪、煩躁且內耗呢?

「那個人今天心情不太好,是因為我的關係嗎?」

「搞不好……是因為我說的那句話傷到她了。」

「如果那時候我不要亂講話,現在就不會變成這樣了。」

「為什麼事情每次都會變成這樣?」

正所謂當局者迷,任何人都會在事情發生的當下即刻陷入其中,並為此煩惱不已。但在大部分情況下,待你冷靜下來後就會發現,那些令人內耗的其實都只是些微不足道的小事。

生活中真正值得操煩的大事並不多,困擾人們的大多是小事。

實際上,這種「厚操煩」的心理習慣,可說是人類的天性。這與每個人對於事物的看法和想法有著極大的關係,後續更會全面性地影響人們的言行舉止,引起一連串的連鎖反應。

換句話說,當你為了某件小事操煩且苦惱時,就代表你對該事物抱持著負面看法和想法;你會在反覆內耗的過程中自我責怪,想法也會越來越消極。在這樣的情況下,不論是你腦中想到的,或是從嘴裡說出來的,全是滿滿的負面訊息。你會對於本該非常有自信的事物失去信心、自我懷疑,或是變得退縮、不敢與人來往,人際關係日益惡化。

以工作表現為例,假設某次你遞交的企畫案沒被上頭採用。由於那是你費盡九牛二虎之力才寫好的案子,你抱持著相當高的期待。在這樣的打擊之下,你忍不住開始胡思亂想。

「明明我寫得這麼認真,主管卻一點都不認可。難道……是因為我的能力不足?啊!說不定我本來就不適合這份工作?」

在這之後,你會更進一步地擴大負面思維:「或許……其他同事也認為我根本無法勝任這個職位。」這樣的想法令你更加沮喪,並就此認定自己正是如此。等到下次需要提案時,你早已徹底失去鬥志,自然也不可能拿出最佳表現。

再以人際相處為例。

午休期間,幾個同事聚在茶水間聊天,此時你碰巧路過,於是禮貌性地向他們點了點頭。但由於眾人太過專注於談話,所以完全沒有發現你的存在。

眼見此景,你立刻開始猜想:「他們是串通好故意不理我嗎?該不是在講我的壞話吧?」、「一定就是這樣,我被討厭了!」更糟的是,你可能會因此越想越氣,並為此擴大操煩範圍,形成惡性循環。

就連晚上躺在床鋪準備睡覺時,你仍無法忘懷白天發生的事,不斷想著:「我明明就已經主動打招呼了,他們居然聯合起來無視我!根本就是職場霸凌嘛!」、「他們肯定就是聚在一起批評我,不然幹嘛裝作沒看到?」、「太令人不爽了,憑什麼瞧不起人啊?」內心氣憤難平的你當晚就失眠了。

這種凡事負面思考的心理習慣,會慢慢把你逼入絕境。而隨著過度操煩的時間慢慢拉長,人們將漸漸失去行動力,徹底陷入負面思維的漩渦裡。就像這樣,由各種「小」事所引起的煩惱,會像雪球一樣越滾越「大」,進而引起各種心理疾病或憂鬱症。

正因如此,我們得設法在局勢變得無法挽回之前試著做出調整。所幸,每個人都有自我改變的力量,只要稍微調適心態,就能告別因過度操煩而內耗的自己。

情緒內耗的兩種類型

情緒內耗可大致分為以下兩種,即:凡事總是怪自己的類型,以及出事老是怪別人的類型。

首先,「事情之所以無法順利進行,全都是因為我的緣故」,這種習慣自我責怪的人,背後大抵不脫下列三個原因。

1對自己缺乏自信。

2過度在意他人。

3曾有過無數次的失敗經驗。

倘若各位剛好是這樣的人,還請先試著冷靜下來想想:「這件事真的全是自己的錯嗎?」在這之後,請接著思考,事情之所以變成這樣,除了自己的緣故之外,是否還有其他不可控因素?例如,「因為當時天氣不佳」、「因為作業時間不夠」等。

與此相對,「這次的專案成效不如預期,全都是因為主管一直出手干預的關係」、「都怪那個新來的同事不肯主動幫忙」等,這類習慣責怪他人的類型,也有下列三種傾向。

1總認為自己是對的。

2堅稱「自己也想好好表現,無奈只能被動聽從上級指令」。

3實際上,自己根本毫無自信(所以才會一直想找理由開脫)。

如果你也符合以上敘述,還請試著回想看看,自己的這些傾向是否可能也是事情發展不順的原因之一?而非全是對方的問題。

若是各位身邊也有這類習慣責怪他人的人,聽到他們在事發之後不斷議論、拚命找戰犯時,可以試著問問對方:「事情真的是你說的那樣嗎?」、「你說的那個人,有什麼非得這麼做不可的理由嗎?」

此時的技巧在於先試著接受、仔細聆聽對方想說的話,明白「原來他是這麼想的」之後,切勿苛責或批評。你只需確實表達自己的想法:「我倒覺得事情會變這樣,並不單純因為是○○的緣故,也可能是因為(列舉其他客觀原因,不將責任完全歸咎於某人)……」即可。

「害怕改變現狀」的時候,這樣做

最近與諮商個案晤談時,我很常聽到他們說:「我也很想這麼做,但因為……(搬出各種理由)的關係,所以難以如願。」

面對這種類型的人,我就算當下即刻提出各種建議,例如:

「那麼,如果改成這樣做呢?」

「或者,試試看那樣的做法,行得通嗎?」

對方聽完還是會繼續搬出一大堆理由和藉口,一下回答:「不行!因為我老公不會答應!」一下又說:「你的建議很好,但是不行,因為我手上沒有那麼多錢。」

實際上,這類人的內心隱藏著「不想改變現況」的心理習慣。那是一種害怕改變的恐懼感。

說得再更直白一點,他們這種害怕改變的恐懼心理,徹底地戰勝了「希望做些什麼」的心情。

這些人最愛把「因為」、「但是」掛在嘴邊,企圖透過這些口頭禪進一步尋找藉口並自我說服「自己真的無能為力」。

更棘手的是,在講完「因為」、「但是」後,眼見對方如此消極的態度,提供建議的一方往往會接著出言攻擊或責備。例如,「你到底有沒有想解決問題啊?虧我還幫你想了這麼多辦法!」而這樣的回應又會讓諮詢者產生強烈的逃避情緒,變得更不願採取行動。到頭來問題非但沒解決,還破壞了兩人之間的關係。

若要避免上述情況,大家可以在「因為」、「但是」即將脫口而出的時候,試著改以:「那麼,我該怎麼做才辦得到呢?」回應。

此處的關鍵在於坦然面對自己真正想做的事,先試著踏出一小步,後續再慢慢思考該怎麼做才能實現這些心願。

「這個建議的確不錯,那麼,我該怎麼做才辦得到呢?先來查查相關資料好了。」

「這個想法真的很棒耶!那麼,我該怎麼做才辦得到呢?可以跟你請教過去的成功經驗嗎?」

「該怎麼做才辦得到?」這句話正是協助我們停止內耗的關鍵。在這之後,大腦就會像自動導航那般,一步步把你帶往目的地。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價