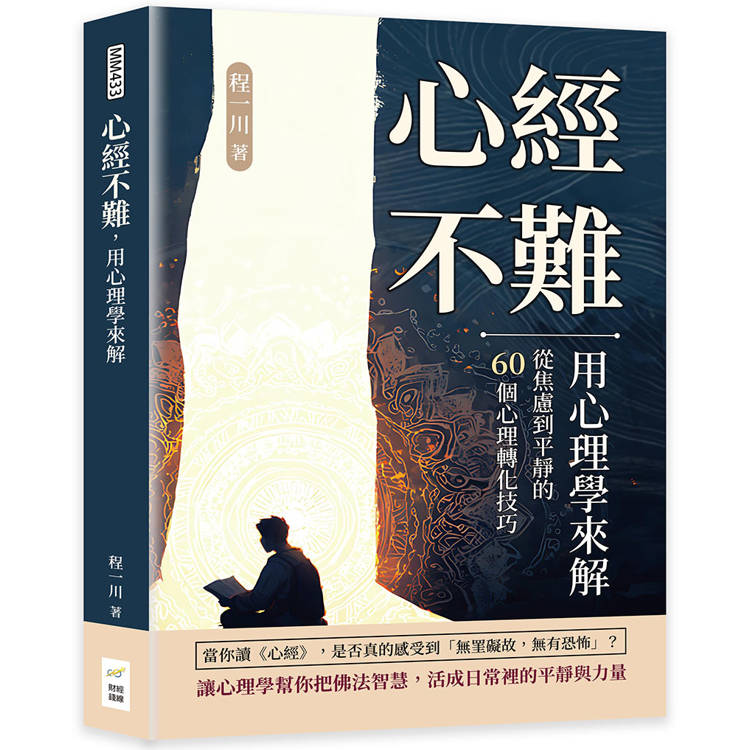

心經不難,用心理學來解:從焦慮到平靜的60個心理轉化技巧

活動訊息

內容簡介

當你讀《心經》,是否真的感受到「無罣礙故,無有恐怖」?

讓心理學幫你把佛法智慧,活成日常裡的平靜與力量

▎心經不再只是誦念,而是你生活的解方

在紛擾的日常中,許多人將《心經》視為祈願的符咒,卻忽略了它潛藏的深層智慧。本書以全新的視角,帶領讀者重新認識《心經》——它不只是宗教經文,更是一套可實踐的「心理調適地圖」。作者結合現代心理學的理論與方法,將260字的心經逐句拆解,轉化為具體且有效的生活修行,幫助我們在焦慮、混亂、痛苦中找到出路。

▎從焦慮與執著中走出,迎向內在穩定

「心無罣礙,無有恐怖」不是高深難懂的境界,而是每個人都能練習的心理狀態。本書將人們常見的情緒困擾——如拖延、完美主義、關係焦慮、金錢恐慌等——對應到《心經》的句子與心理機制,從認知行為療法、正念練習到存在心理學,給出實務操作的方法,幫助讀者由內而外重建安定感,不再被念頭與情緒牽著走。

▎一場從內在出發的覺醒之旅

全書共十章六十節,節節皆是自我探索與心靈練習的旅程。從認識自我、調整情緒,到轉化壓力、建立自律,再到金錢觀與人生意義的覺察,每個主題都針對現代人的痛點設計。每一節不僅有理論分析,也有具體行動練習與內省提問,讀者可以依主題跳讀,或每日一練,循序漸進地強化內在的韌性與清明。

▎不是佛學導論,而是活用心理技術

你不需要熟讀佛經或精通心理學,也能讀懂這本書。它去宗教化、去術語化,語言淺白卻不失深度,重點在於實用與轉化。透過日常情境的舉例與故事鋪陳,讀者能快速共鳴,並看見改變的可能性。這不只是理性層次的理解,更是情緒層次的鬆動,是讓思緒回歸平靜、行動回到主動的具體方法書。

▎為渴望內在自由的你而寫

這是一本寫給不想再「撐著過」人生的人看的書。那些外表堅強、內心脆弱的你,那些努力生活卻常覺疲憊的你,在這裡會找到理解,也會獲得重新出發的力量。本書邀請你停止對「控制一切」的執念,改為掌握真正重要的——你的情緒、你的念頭、你對生活的選擇方式。從現在開始,回到自己,走向自在。

〔本書特色〕

這是一本將佛法智慧轉化為心理實踐的心靈指南。作者結合《心經》的核心思想與現代心理學,針對焦慮、情緒困擾、自我否定等現代人常見問題,提供具體可行的調適方法。全書十章六十節,從自我認識到心靈自由,幫助讀者在日常中培養內在穩定、提升心理韌性。不是講經,而是真正教你「活出心經」。

讓心理學幫你把佛法智慧,活成日常裡的平靜與力量

▎心經不再只是誦念,而是你生活的解方

在紛擾的日常中,許多人將《心經》視為祈願的符咒,卻忽略了它潛藏的深層智慧。本書以全新的視角,帶領讀者重新認識《心經》——它不只是宗教經文,更是一套可實踐的「心理調適地圖」。作者結合現代心理學的理論與方法,將260字的心經逐句拆解,轉化為具體且有效的生活修行,幫助我們在焦慮、混亂、痛苦中找到出路。

▎從焦慮與執著中走出,迎向內在穩定

「心無罣礙,無有恐怖」不是高深難懂的境界,而是每個人都能練習的心理狀態。本書將人們常見的情緒困擾——如拖延、完美主義、關係焦慮、金錢恐慌等——對應到《心經》的句子與心理機制,從認知行為療法、正念練習到存在心理學,給出實務操作的方法,幫助讀者由內而外重建安定感,不再被念頭與情緒牽著走。

▎一場從內在出發的覺醒之旅

全書共十章六十節,節節皆是自我探索與心靈練習的旅程。從認識自我、調整情緒,到轉化壓力、建立自律,再到金錢觀與人生意義的覺察,每個主題都針對現代人的痛點設計。每一節不僅有理論分析,也有具體行動練習與內省提問,讀者可以依主題跳讀,或每日一練,循序漸進地強化內在的韌性與清明。

▎不是佛學導論,而是活用心理技術

你不需要熟讀佛經或精通心理學,也能讀懂這本書。它去宗教化、去術語化,語言淺白卻不失深度,重點在於實用與轉化。透過日常情境的舉例與故事鋪陳,讀者能快速共鳴,並看見改變的可能性。這不只是理性層次的理解,更是情緒層次的鬆動,是讓思緒回歸平靜、行動回到主動的具體方法書。

▎為渴望內在自由的你而寫

這是一本寫給不想再「撐著過」人生的人看的書。那些外表堅強、內心脆弱的你,那些努力生活卻常覺疲憊的你,在這裡會找到理解,也會獲得重新出發的力量。本書邀請你停止對「控制一切」的執念,改為掌握真正重要的——你的情緒、你的念頭、你對生活的選擇方式。從現在開始,回到自己,走向自在。

〔本書特色〕

這是一本將佛法智慧轉化為心理實踐的心靈指南。作者結合《心經》的核心思想與現代心理學,針對焦慮、情緒困擾、自我否定等現代人常見問題,提供具體可行的調適方法。全書十章六十節,從自我認識到心靈自由,幫助讀者在日常中培養內在穩定、提升心理韌性。不是講經,而是真正教你「活出心經」。

目錄

序言:當心經遇見心理學,人生開始有解

第一章 認識自我與建立目標

第二章 人際關係與情緒智慧

第三章 抗壓與逆境管理

第四章 欲望管理與自律

第五章 智慧與心態的修練

第六章 人生價值與抉擇智慧

第七章 正念與心理健康

第八章 自覺與主動改變

第九章 財富心態與心理帳戶

第十章 生命哲學與終極自由

後話:從焦慮到自在,我們都在修一顆心

第一章 認識自我與建立目標

第二章 人際關係與情緒智慧

第三章 抗壓與逆境管理

第四章 欲望管理與自律

第五章 智慧與心態的修練

第六章 人生價值與抉擇智慧

第七章 正念與心理健康

第八章 自覺與主動改變

第九章 財富心態與心理帳戶

第十章 生命哲學與終極自由

後話:從焦慮到自在,我們都在修一顆心

試閱

第三章 抗壓與逆境管理

第二節 理性面對挫折:心理突破法

無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法,無眼界,乃至無意識界。

1. 為什麼我們那麼害怕挫折?

《心經》在這一段提到「無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法」,這不僅是對感官世界的描述,更深層是教導我們:不要將一切外在現象視為絕對,否則容易受制於短期感受的牽引。挫折之所以讓人恐懼,很大一部分是來自於我們對「失敗感」的過度感官反應。

在心理學中,這種現象可見於災難化思考(catastrophizing)與情緒放大傾向,即個體會將負面事件在心理層面過度放大──一次簡單的錯誤,就被解讀為「我不行」、「我沒用」、「我永遠做不好」。這些誇大的自我敘事,才是讓挫折變痛苦的真正來源。

人們通常以為「怕失敗」是為了避免損失,事實上,「怕失敗」更是一種身分危機──我們害怕這些失敗會動搖「我是一個有能力、有價值的人」的內在信念。這種自我價值依賴成功的結構一旦崩解,心理就會進入混亂甚至自我厭惡。

然而《心經》教我們放下「眼界」與「意識界」的執著,提醒我們:你不是你所經歷的事件,你不是你犯的錯。你是那個正在經歷、正在學習、正在突破的人。

2. 挫折不代表失敗,而是心理系統的回饋

當我們經歷一次挫折,例如面試失敗、專案沒過、關係破裂,最常見的反應是:「我怎麼搞砸了?」但在心理學中,挫折其實是一種系統訊號,告訴你「某個策略或期待與現實產生了落差」。

這個機制在認知行為療法(CBT)裡被稱為「自動思維的檢查」(automatic thought challenge),也就是學會不再對挫折反射性地歸咎自己,而是退一步去檢查:我當時用了什麼方法?我的預期是否過於理想化?有沒有其他路徑可以嘗試?

理性看待挫折的第一步,不是壓下情緒,而是讓自己慢下來,避免「情緒推論謬誤」(emotional reasoning fallacy)──也就是「我覺得很失落=我真的很糟糕」。

請記得這個公式:

挫折≠失敗≠無能

挫折=策略失效+資源不足+系統複雜

當你能用這種角度看待問題,你會發現,許多挫折只是「還沒掌握」而不是「不適合」。這讓你從自我批判中抽離出來,重新進入調整與進化的節奏。

3. 建立理性思考的內在對話

要能夠理性地面對挫折,你必須先有能力在腦中與自己對話,這種對話我們稱之為「內在認知教練」(inner cognitive coach)。它不是單純自我安慰,而是一套能幫助你重建觀點、調整策略的思考路徑。

這裡提供一組「ABCDE思考架構」,來協助你拆解每一次挫折後的情緒反應:

.A(Adversity):發生了什麼事?

.B(Belief):我怎麼看待這件事?

.C(Consequence):我的情緒或行為是什麼?

.D(Dispute):有沒有更合理的解釋?

.E(Effect):當我這樣看時,我的情緒有沒有不同?

這個架構源於認知行為治療大師艾伯特.艾利斯(Albert Ellis)的理性情緒治療法(REBT),他認為人類痛苦的來源並不是事件本身,而是我們對事件的看法。

這與《心經》中「無意識界」的精神一致:放下慣性思維,開啟覺察與重組的能力,你就能讓每一次挫折成為認知重建的練習場。

4. 從挫折中生成行動,不是沉溺反省

許多人在面對失敗時容易掉入過度反省的陷阱,反覆問自己「我到底哪裡錯了?」、「為什麼我總是不夠好?」這種反思雖然初衷是想進步,但若沒有轉向行動,最終只會導致「認知疲憊」與「自我懷疑」。

心理學稱這種狀態為「反芻思維」(rumination),這是憂鬱與焦慮的常見誘因。要有效處理挫折,關鍵在於把思考轉為行動,這叫「前饋導向學習」(feedforward learning)──你不是追究責任,而是開始找下一步要怎麼調整。

例如:

.與其想「我怎麼又搞砸簡報」,不如問:「我下次可以先請主管幫我試講一次嗎?」

.與其懊悔「我說錯話讓對方誤會」,不如練習:「下次我可否先問對方的想法再表達自己?」

這樣的轉化,就是把情緒能量導入行動脈絡,也就是《心經》中所強調的「遠離顛倒夢想」:放下內耗的幻想與自責,才能進入真實世界的改善循環。

5. 心智突破不是一下到位,而是一次次校正後的自我認可

心理上的突破,不會是某一天你突然開竅,而是一次次微小修正的累積。你從第一次覺察「我好像又掉入舊模式」開始,到願意停下來對話,到慢慢試著用新方式行動,這些都在悄悄地改變你對自己的理解。

心理學家丹尼爾.康納曼(Daniel Kahneman)指出,大腦有兩個系統:自動系統(System 1)和理性系統(System 2)。要從挫折中進步,我們需要暫停自動系統,啟動更慢、更深層的系統2進行反思與選擇。

而這種啟動,其實就是《心經》所說的「般若波羅蜜多」──一種有意識的覺照,一種願意跳出情緒循環、看清心中執著的智慧。當你從錯誤中建立出新的模式,當你不再害怕面對低谷,你的突破早已在路上。

你不需要某天徹底改變,你只需要每天多撐五分鐘、少責備自己一句、多試一種方法。每一個小小的調整,就是心理系統的微創手術,日積月累,就是人格的重塑。

第二節 理性面對挫折:心理突破法

無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法,無眼界,乃至無意識界。

1. 為什麼我們那麼害怕挫折?

《心經》在這一段提到「無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法」,這不僅是對感官世界的描述,更深層是教導我們:不要將一切外在現象視為絕對,否則容易受制於短期感受的牽引。挫折之所以讓人恐懼,很大一部分是來自於我們對「失敗感」的過度感官反應。

在心理學中,這種現象可見於災難化思考(catastrophizing)與情緒放大傾向,即個體會將負面事件在心理層面過度放大──一次簡單的錯誤,就被解讀為「我不行」、「我沒用」、「我永遠做不好」。這些誇大的自我敘事,才是讓挫折變痛苦的真正來源。

人們通常以為「怕失敗」是為了避免損失,事實上,「怕失敗」更是一種身分危機──我們害怕這些失敗會動搖「我是一個有能力、有價值的人」的內在信念。這種自我價值依賴成功的結構一旦崩解,心理就會進入混亂甚至自我厭惡。

然而《心經》教我們放下「眼界」與「意識界」的執著,提醒我們:你不是你所經歷的事件,你不是你犯的錯。你是那個正在經歷、正在學習、正在突破的人。

2. 挫折不代表失敗,而是心理系統的回饋

當我們經歷一次挫折,例如面試失敗、專案沒過、關係破裂,最常見的反應是:「我怎麼搞砸了?」但在心理學中,挫折其實是一種系統訊號,告訴你「某個策略或期待與現實產生了落差」。

這個機制在認知行為療法(CBT)裡被稱為「自動思維的檢查」(automatic thought challenge),也就是學會不再對挫折反射性地歸咎自己,而是退一步去檢查:我當時用了什麼方法?我的預期是否過於理想化?有沒有其他路徑可以嘗試?

理性看待挫折的第一步,不是壓下情緒,而是讓自己慢下來,避免「情緒推論謬誤」(emotional reasoning fallacy)──也就是「我覺得很失落=我真的很糟糕」。

請記得這個公式:

挫折≠失敗≠無能

挫折=策略失效+資源不足+系統複雜

當你能用這種角度看待問題,你會發現,許多挫折只是「還沒掌握」而不是「不適合」。這讓你從自我批判中抽離出來,重新進入調整與進化的節奏。

3. 建立理性思考的內在對話

要能夠理性地面對挫折,你必須先有能力在腦中與自己對話,這種對話我們稱之為「內在認知教練」(inner cognitive coach)。它不是單純自我安慰,而是一套能幫助你重建觀點、調整策略的思考路徑。

這裡提供一組「ABCDE思考架構」,來協助你拆解每一次挫折後的情緒反應:

.A(Adversity):發生了什麼事?

.B(Belief):我怎麼看待這件事?

.C(Consequence):我的情緒或行為是什麼?

.D(Dispute):有沒有更合理的解釋?

.E(Effect):當我這樣看時,我的情緒有沒有不同?

這個架構源於認知行為治療大師艾伯特.艾利斯(Albert Ellis)的理性情緒治療法(REBT),他認為人類痛苦的來源並不是事件本身,而是我們對事件的看法。

這與《心經》中「無意識界」的精神一致:放下慣性思維,開啟覺察與重組的能力,你就能讓每一次挫折成為認知重建的練習場。

4. 從挫折中生成行動,不是沉溺反省

許多人在面對失敗時容易掉入過度反省的陷阱,反覆問自己「我到底哪裡錯了?」、「為什麼我總是不夠好?」這種反思雖然初衷是想進步,但若沒有轉向行動,最終只會導致「認知疲憊」與「自我懷疑」。

心理學稱這種狀態為「反芻思維」(rumination),這是憂鬱與焦慮的常見誘因。要有效處理挫折,關鍵在於把思考轉為行動,這叫「前饋導向學習」(feedforward learning)──你不是追究責任,而是開始找下一步要怎麼調整。

例如:

.與其想「我怎麼又搞砸簡報」,不如問:「我下次可以先請主管幫我試講一次嗎?」

.與其懊悔「我說錯話讓對方誤會」,不如練習:「下次我可否先問對方的想法再表達自己?」

這樣的轉化,就是把情緒能量導入行動脈絡,也就是《心經》中所強調的「遠離顛倒夢想」:放下內耗的幻想與自責,才能進入真實世界的改善循環。

5. 心智突破不是一下到位,而是一次次校正後的自我認可

心理上的突破,不會是某一天你突然開竅,而是一次次微小修正的累積。你從第一次覺察「我好像又掉入舊模式」開始,到願意停下來對話,到慢慢試著用新方式行動,這些都在悄悄地改變你對自己的理解。

心理學家丹尼爾.康納曼(Daniel Kahneman)指出,大腦有兩個系統:自動系統(System 1)和理性系統(System 2)。要從挫折中進步,我們需要暫停自動系統,啟動更慢、更深層的系統2進行反思與選擇。

而這種啟動,其實就是《心經》所說的「般若波羅蜜多」──一種有意識的覺照,一種願意跳出情緒循環、看清心中執著的智慧。當你從錯誤中建立出新的模式,當你不再害怕面對低谷,你的突破早已在路上。

你不需要某天徹底改變,你只需要每天多撐五分鐘、少責備自己一句、多試一種方法。每一個小小的調整,就是心理系統的微創手術,日積月累,就是人格的重塑。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價