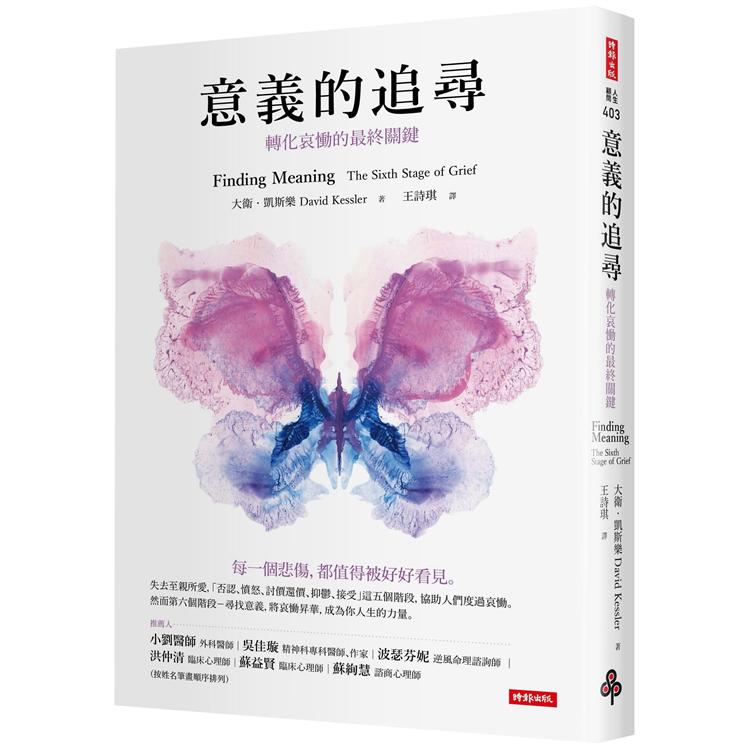

意義的追尋:轉化哀慟的最終關鍵

活動訊息

想找書的時候,特別想偷看網友的書櫃... 原來大家都在看這本 ↓↓↓

簡單卻顛覆的思辯,帶你穿越人生迷霧...自我成長書展75折起,滿額送保溫袋 👉逛逛去

太多人活得太費力,我想為大家、包括我自己,找到比較省力、又能活得更舒服的方法。─蔡康永

時報全書系購書滿549元,金幣加碼3倍送

👉逛逛去

內容簡介

每一個悲傷,都值得被好好看見。

轉化哀慟的歷程:否認│憤怒│討價還價│沮喪│接受

尋找意義――將哀慟昇華,成為你人生的力量。

哀慟研究專家,大衛・凱斯樂,曾與伊麗莎白・庫伯勒-羅斯合著《當綠葉緩緩落下》,描繪出失去至親所愛的哀傷歷程:否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受;這五個階段,協助人們度過哀慟。而大衛.凱斯樂則以自身的經歷,領悟出轉化哀慟的最終階段――尋找意義。

迴避哀慟,只會讓哀慟所帶來的痛苦延長;而轉化哀慟的六個階段,也並非某種硬性規則或是特定方程式,每個人的哀慟,都是獨一無二的。喪子、喪偶、老年失親,這些失去的背後,更深藏著難言的複雜情緒冰山,無依、憂鬱、懊悔、被拋棄,甚至是憤怒與懷恨。大衛以細膩的故事筆法,寫下他為人們提供的陪伴與建議,藉由「尋找意義」這個歷程,重新梳理哀慟,進一步釐清生者與死者之間未竟的愛與遺憾。

意義不必然需要理解,我們不需要理解一個人為什麼會死,才能為他的死亡找到意義;而意義則是由你來創造的,只有你可以找到你自己的意義。人們經常以為,哀慟會隨著時光流逝,漸漸縮小;它不會的,需要長大的,是我們。尋找出意義,將哀慟昇華。意義來自於,在親友過世之後,找到一個延續對他的愛的方法,同時你也在自己的人生裡繼續前進。

*獻給句點之後,那些被留下來的人們*

名人推薦

小劉醫師 外科醫師│吳佳璇 精神科專科醫師、作家│波瑟芬妮 逆風命理諮詢師

洪仲清 臨床心理師│蘇益賢 臨床心理師│蘇絢慧 諮商心理師

(按姓名筆畫順序排列)

看似一切皆有所解、但慢慢理解到,「無解也是一種解」之後,彷彿有了專屬於自己的答案……――――小劉醫師(外科醫師)

且擁有豐富哀傷心理實務經驗的大衛,用他的生命故事,為我們補上生死學最後也是最重要的一塊拼圖,那就是「追尋意義」。――――吳佳璇(精神科專科醫師、作家)

其中一個離苦之道,便是回到「痛」的本質裡,坦然接納悲傷,並溫柔地理解這個痛的意義。擁抱悲傷,不執著於「不悲傷」。因為,哀慟有多深,愛就有多重。――――蘇益賢(臨床心理師)

目錄

作者的話

簡介

第一部 每一份哀慟都有意義

第一章 什麼是意義?

第二章 哀慟必須被看見

第三章 死亡的意義

第四章 找到意義的第一步

第五章 選擇

第二部 哀慟中的挑戰

第六章 在為什麼之中找到意義

第七章 自殺

第八章 棘手的關係

第九章 喪子之慟

第十章 流產與夭折

第十一章 頭腦生病了:精神疾病與上癮

第三部 意義

第十二章 愛比痛苦多

第十三章 遺產

第十四章 從哀慟到信仰——死後的世界

第十五章 一切都不同了

後記

致謝

序/導讀

推薦序

面對悲傷,沒有人有標準答案

小劉醫師

悲傷,是一種存在但眾人都不希望面對的真實,面對生命當中必然的生老病死,如同破碎的花瓶,就算再仔細撿起每個碎片、卻再也無法拼湊回無瑕的原貌那樣。

我們知道必須帶著愛與創傷彼此糾結,繼續前進,但更多的時候是連自己的情緒都無法自理。

作者大衛・凱斯樂,他是舉世最負盛名的傷痛與失落研究專家,曾有與成千上萬處於生死邊緣的臨終者相處的經驗,讓他學到即使剛經歷畢生最大的悲劇,也能安度充實人生的訣竅。

但直到他以身為白髮送黑髮人的過來經歷,詳述了那段他深陷於悲愴卻無法自處的過程,直到他正視並且化解,帶領著更多深陷迷惘黑暗中的人們參加他的「悲愴工作坊」。

他描述了一個個故事,有最後喜極而涕的;也有因此一蹶不振的;也有壓抑到極點而崩潰的。面對悲傷,沒有人有標準答案。

只能藉由自身去尋找其中的意義,這也是本書的宗旨:「就算最糟的悲傷,生活當中也有其正面性」。

書中提供了很多的方法,其中書寫的療癒功能,是我自身也深受其益過的,看著裡頭分析著,因為書寫而能轉換視角、重整時間跟邏輯、並且不自覺得對自身喊話,再一次次雖然疼痛但繼續去嘗試著練習後,終於,慢慢能面對自身悲傷的痛點,而發現時間帶走了大部分的悲傷。

由於我自身從事的職業,是癌症專科醫師,陪伴著病人面對生死加諸的各種病痛,其實不會說是不熟悉。

但是更多時候,過於主觀、過勞的醫療環境,沒辦法好好花時間跟病人與家屬聊聊……

直到有精神科醫師主導的學會正視到了這問題,於是自己也參加了腫瘤心理學會主辦的:醫病關係溝痛告知,課程兩天中密集的跟模擬病人進行困難情境的對話練習。

所謂困難情境包括:初診斷告知罹癌、病情治療惡化、建議放棄積極治療轉為安寧治療,這三種。

這三種情況,往往都會讓病患淚眼婆娑、甚至有的會崩潰破口大罵或痛哭……

醫者就算專業,但面對情感的衝突時,更多時候是無助與尷尬,甚至會因為同理不足,而惡化到整個對立的衝突。關於「創傷」、「悲痛」、「挫折」這類情緒的生命經驗中,長期台灣社會對於情感訓練不足的短處,更加顯現。

當時上完這些課程後,除了汗流浹背,更多的是感慨與疑惑,不知道在理解了每個心理機轉之後,真的能在回到門診遇見這樣痛苦時刻時,派上什麼用場嗎?

所學與所知,巨大的鴻溝差距,在面臨到人類所能體會最悲傷的情緒當下,真的能有最終解答嗎?

甚至,伴隨著悲劇,有時候不會只有悲傷,更多時候是憤怒與反撲的惡意,比方說,認為有醫療疏失的病方家屬,不管如何解釋,依舊要把疏失方告上法院……

尼采的那句話:「凝視深淵的時候,深淵也在凝視著你。」

被暗黑所攫取的,往往不只是單個的心靈,那種想把恨與怨如同毒蛇毒液噴灑至周圍的惡,會讓人看不清自己……

怎麼解?

隨著看似有招、其實無招;看似一切皆有所解、但慢慢理解到,「無解也是一種解」之後,彷彿有了專屬於自己的答案……

也就是本書中描寫的,往往到了最後「根據一個人的知識、知覺跟理解範圍,他一生所能做到的就是那麼多。這不是要說他的行為就是可以被接受與容許的。你緊抓不放的那個事件已經過去了。也許早已過去了很久了。這個觀點就能幫助你想起,寬恕鮮少是為了『他們』,寬恕是為了你自己」。

最終會發現,儘管迂迴,如果出發點跟最終點都是「愛」,那麼一切都會串連。

意義,療癒了失落的痛苦記憶

吳佳璇

哀慟有六階段?我歪著頭打量書稿。自從一九六九年精神科醫師伊麗莎白・庫伯勒-羅絲在她的鉅著《論死亡與臨終》(On Death and Dying)首次提出臨終五階段:否認、憤怒、討價還價、沮喪、與接受的心理理論,儘管學界爭議不斷,半世紀以來,已連黃口小兒都能朗朗上口。

不過,作者是大衛・凱斯樂,曾經在庫伯勒-羅絲醫師生命最後幾年,和她合著《用心去活:生命的十五堂必修課》和《當綠葉緩緩落下》兩本重要的大眾生死學熱銷書。睽違十多年,身兼作家、演說家,且擁有豐富哀傷心理實務經驗的大衛,用他的生命故事,為我們補上生死學最後也是最重要的一塊拼圖,那就是「追尋意義」。

眾人雖認為臨終或哀傷五階段並不是一段線性的心理歷程,且每個人都有自己獨特的方式經歷哀慟,但許多哀慟確實是階段展開。經歷喪子之痛的大衛,見證了那五階段所描述的種種感受。

二○一六年九月二十九日,大衛的臉書公布了二十一歲的次子三週前意外死亡,以至於他不得不取消或延後滿檔的演講與工作坊的訊息。身為世界知名的哀傷輔導專家,連我都不禁好奇,他要怎麼走出喪子之痛。

在這本去年底上市的新書,走過哀傷的大衛揭露許多事實,包括和他同名的次子,其實是嗑藥過量猝死;身為專家的他,一樣把自己的哀痛交給另一位專家,陪他走了一段路;他也一度憂慮,他和伴侶保羅的關係可能因哀痛告吹……不過,大衛就如同許多喪子的父母,終究活出意義來,因為「意義就居住在你的內在」,「你也可以製造新的連結。這些連結不會削弱你對逝者的愛,它們只會增強那份愛」。

因此,這本書不僅是作者將庫伯勒-羅絲醫師的五階段學說擴充到第六階段「追尋意義」,更可以說是他見證哀慟的一部分,見證他找到比痛苦更多的東西,讓生命繼續走下去。

意義何處追尋?大衛以為愛與痛是一體的兩面,因此,意義來自於某種延續對逝者愛的方法,同時生者的人生再度前進。例如因酒駕失去愛女的媽媽,成立了「反酒駕媽媽協會」;又例如,在某些片刻,當有關亡父的回憶自然湧現,為活在世間的女兒帶來安慰;就連默默關注器官受贈者生活都是。但作者也提醒我們,意義是很私人的,且追尋意義需要時間,意義也不必然需要理解。不理解一個人為什麼會死,也能為他的死亡找到意義。最重要的是,這是一項完全無法假手他人的功課。

當我還是一個菜鳥醫師時,曾經遇過一位先生外遇的作家。她最初泣訴,這事件摧毀了她的世界許多重要的價值。儘管先生迅速斬斷情絲,他們在外人眼中,始終是神仙眷侶,但她總是無法走出這份傷痛。數個月的門診陪伴,我除了默默聽著,只能開幾粒安眠藥。直到某天,她覺得不用再回診,因為頓悟事件的意義。「那是一個尋常不過的傍晚,我若有所思地散步。發現牆角有一株蕃薯藤,每片葉子都被蟲咬得坑坑巴巴,卻奮力冒出新芽」,作家頓了口氣繼續說道,「人生就像那株蕃薯藤,儘管沒有一片完整的葉子,依舊充滿生機。」多年來,我謹記這位病人的教誨,並在適當的時機,與多位喪親者分享。意義,真的療癒了失落的痛苦記憶。

停下來聽聽,藏在悲傷裡頭的事

蘇益賢

對心理師來說,意義一直以來都是個有點尷尬的字。

雖然這個詞彙早已融入民眾的日常,但對多數人來說,它仍是抽象、難以清楚給出明確定義的概念。像是愛情、又像是幽靈,我們都聽過,只是未必曾清楚見過。儘管如此,大概沒有人會否認,意義之於人類的重要與必要性。

本書作者透過個案工作與自身經驗發現,我們難以面對與承受的悲傷裡,其實正是一個可能窺見意義之所在。他曾說,「透過意義,我們能找到比痛苦更多的東西」。那些深藏在悲傷裡頭的意義,能幫助我們面對悲傷,將哀慟昇華,藉此豐富、滿足我們心靈。

許多個案的故事與經驗告訴我:意義總是伴隨著痛苦而存在的。那些推動著我們找尋意義的事件,往往都是極端痛苦的事。而人世間最大的痛苦,莫過乎「生、老、病、死」背後指涉出的一種概念:人生必然的無常。

作為萬物之靈,我們渴望「控制」一切。「控制感」能帶來「安全感」。知道自己有影響力,可以因為某個自發的舉動,影響與改變外在環境,是我們從小開始慢慢發現的神奇能力。

小朋友偷偷推倒了一個水杯,看到灑出的水沾濕了地毯,這是一種控制感的獲得。長大後,人們汲汲營營於名聲與地位,追求「影響力」,或許本質上與剛剛那位調皮的孩童沒兩樣。透過控制感,我們從中發現「自我」的存在,並逐步建立自信與自尊。

然而,長大之後我們卻得面對一個現實:控制一切、呼風喚雨,其實只是幻覺。考試失常、提出交往邀約而被拒絕、創業失敗;又或者是其他讓人更無力且無助的事,好比疾病發作、治療無效、親友驟逝,乃至於天災人禍無預警地到來。這些大大小小的事件,都用著不同方式挑戰著我們的控制感,也引發了我們大小不等的失落與傷痛。

我們做著一場自以為能控制一切的夢,終究會被「無常」給喚醒。而後,我們內心一部分安全感的來源塌陷了、崩毀了。我們用著自己的方式面對悲痛與失去,但總歸起來,仍脫不出知名的「哀傷五階段」,也就是否認、憤怒、討價還價、抑鬱、接受。

這五階段陪伴了許多人,讓他們知道,原來在面對失落時,有種種情緒、反反覆覆,其實很正常。

只是,五階段走到了「接受」,故事就結束了嗎?此正是本書想延伸討論的課題。

與個案工作,我心中總會偷偷把接受再細分成兩種路徑:一種是「真正的」接受,另一種僅是「表面上的」接受。要如何區分呢?其中一個方法是用時間來觀察;另一個方式則是去觀察,個案是否已經從目前的現實中悟出什麼,並找出這次事件之於自己的意義。

佛教認為,痛與苦是不一樣的。「痛」來自於人生的無常(如上頭提到的生老病死),是人生的一部分、是無法避免的。但「苦」不一樣,苦源自於我們面對痛的反應。好比,我們常聽見的「執」(grasping),便是一種造成苦的反應模式。在哀傷五階段的前四個概念「否認、憤怒、討價還價、抑鬱」,或許都反映著不同程度的「執」,以及此帶來之不同程度的「苦」。

其中一個離苦之道,便是回到「痛」的本質裡,坦然接納悲傷,並溫柔地理解這個痛的意義。擁抱悲傷,不執著於「不悲傷」。因為,哀慟有多深,愛就有多重。正如作者所言,「愛與哀慟,這兩者是難分難捨地纏繞在一起的」。

從接受走向意義追尋的路,或許才能讓每一趟悲傷之旅漸趨完整。在我的觀點裡,思考意義的歷程,本身就是一件有意義的事;儘管過程並不總是愉悅、快樂、積極的。然而,慢慢走過這段歷程,我們終究會發現,追尋意義過程的痛,其實正彰顯了意義本身的價值。

本書筆調誠摯動人,概念解說清楚。閱讀過程本身就是極具療癒的體驗,誠摯推薦給每位曾經失落、曾經悲傷的讀者。不論這個失落是大是小,每一個悲傷,都值得被好好看見。

期待書裡的字句,能慢慢陪伴大家,好好聽見悲傷想告訴我們的事。

作者序

一九六九年,伊麗莎白・庫伯勒-羅斯在她極具開創性的著作《論死亡與臨終》裡,整理出了臨終的五個階段。身為一名精神科醫師,她觀察到,臨終病患們似乎都會經歷幾個共通的階段或體驗。她的作品吸引了世人的目光,就此改寫了人們思索與談論死亡和臨終的觀點。她將這些人類共通體驗的真相,從晦澀幽婉的洞窟中拖出,攤開在明亮的陽光下。

數十年後,我有幸成為她的門生,並與她培養出一份友誼,甚至共同撰寫了《用心去活:生命的十五堂必修課》一書。後來,伊麗莎白觀察到,處於哀慟中的人們,會經歷與臨終相似的五個階段,於是,在我和她共同撰寫的第二本書《當綠葉緩緩落下》裡(這本書也是她生前的最後一本著作),她要求我幫忙將臨終五階段加以改寫,用以描繪正在經歷哀慟的人們。

哀慟的五個階段分別為:

否認(Denial):震驚,不願意相信他們所失去的。

憤怒(Anger):對我們所愛之人已經不在的情況感到生氣。

討價還價(Bargaining):所有那些懊悔,與各種「假如」。

沮喪(Depression):因為失去親友所導致的哀傷。

接受(Acceptance):承認已經失去的事實。

整理出這所謂的五階段,從來不是為了要讓它成為某種硬性規則,無論是臨終的五階段,或是這本書所提到的哀慟五階段。它們不是讓人用來把雜亂的情緒打包成清爽包裹的收納法。它們的目的不是開出藥方,而是給出某種描述。並且,它們所要述說的,只是一種具有普遍性的歷程。每一個人都會用自己獨特的方式經歷哀慟。而儘管如此,哀慟仍傾向於按照我們所描述的階段開展,多數經歷過哀慟的人都能夠辨認出這些階段。那本書出版多年之後,我自己也經歷了一場極大的哀慟,所以我能親自確認,那五個階段,確實描繪出了我們在與所愛之人的死亡往復纏鬥期間的種種感受。

庫伯勒-羅斯所提出的第五個階段是接受。在接受這個階段,我們會承認失去親人的這個事實。我們會花上一點時間,停下腳步,和心愛的人已離我們遠去這個無可否認的現實共存。這個階段一點都不容易。它有可能極度令人痛苦,而接受也不代表我們覺得這樣就沒問題了,或是說哀慟從此正式告終。然而,即便我跟伊麗莎白從未如此宣稱,但這第五個階段經常被認為是一種結局。經過了許多年之後,我逐漸發現,這趟療癒之旅還存在著一個相當重要的第六階段:意義。它不是一個武斷或強制性的階段,不過它是一個很多人會直覺性地知道要採取的一步,而另外許多採取了這一步的人,會感覺到它帶來的幫助。

在這六個階段裡,我們承認,儘管哀慟會隨著時間淡去,但它永遠不會終結。然而,倘若我們允許自己全然地走進這個重大且深遠的第六階段——意義——它將會幫助我們將哀慟昇華成某種更加豐富、更能為我們的心靈帶來滿足的事物。

透過意義,我們找到比痛苦更多的東西。當親友隨著死亡離去,或當我們遭遇任何一種重大的損失時——離婚、公司倒閉、天災摧毀了家園等等——我們所要的,不會僅僅是這個冰冷的事實。我們渴望從中找到意義。重大損失會讓人受傷,或變得麻痺。它可能會糾纏我們許多年。但是在失落中找到意義,讓我們變得有力量,去找到一條向前走的路徑。意義幫助我們理解哀慟,本書接下來所提供的,許多人如何穿越第六階段的故事,便是實例。

每當我和遭遇親友過世這類重大打擊的人們一同工作時,我總是發現,他們苦苦掙扎,試圖為這樣的事件搜索出意義,無論死亡是由於長期臥病,或是以完全無法預期、令人震驚的意外形式出現。往往,我們會看見人們對於意義的渴求。

然而這所謂「意義」,究竟是個什麼模樣呢?它可能有許多不同的形貌,像是為了曾經與愛人共度的時光而心懷感激,或者找到某種紀念並榮耀所愛之人的方法,又或者,藉此體認到生命的稍縱即逝與價值,讓這個經驗成為生命的轉捩點,從此改變人生。

有能力找到意義的人,往往比無法找到意義的人更能適應哀慟。他們通常比較不會卡在前面的五個階段。對於那些卡住的人,許多不同的徵兆會透露出他們卡住的跡象,諸如體重驟然增加(或減少)、藥物或酒精成癮、無法消解的憤怒、出於害怕再度蒙受損失而難以進入一段新的關係,或無法對新關係做出承諾等等。倘使持續卡在這種失落的痛苦中,最終他們可能會變得執迷於這種損失感,讓它成為了生命的中心,卻因此丟失了所有其他關於生命的目的與方向感。儘管我們不能把生命中所有的醜惡或麻煩怪罪在損失帶來的打擊上,但是它們彼此之間,往往是存在著某種關聯的。

哀慟的威力非常強大。它很容易就能讓人身陷在痛苦之中,延續著苦澀、憤怒或消沉的狀態。哀慟緊緊揪住你的心,並且一點都沒有要鬆手的意思。

然而,即便是遭受了最不可理喻的損失,只要能設法從中找出意義,那麼你就有可能走向一個比只是「不被卡住」更好的境地。在最是一塌糊塗的時刻,你卻能因此看見自己最好的一面。你會持續從中成長,找尋出讓自己活得更好、甚至是更喜悅的生活方式,你會因為這位去世的親友與他的死亡所帶給你的教誨,而活得更有深度。

經歷失落之後的意義追尋之旅,會將每一個人帶上各自不同的旅途。一九八〇年代,坎迪・萊特娜(Candy Lightner)在女兒卡莉(Cari)被一名酒駕慣犯撞死之後,創立了知名的「反酒駕媽媽協會」(MADD, Mothers Against Drunk Driving)。就算她從未真正弄明白,為什麼這件事要發生在自己女兒身上,她仍舊能夠藉由設立協會、拯救其他許多生命,來為這個事件找到深刻的意義。對她而言,任何事都不值得讓女兒賠上性命,然而,這份由女兒的死亡創造出某件善事的能力,幫助她感受到,女兒的生命、和自己的生命,都是有意義的。

(節錄)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價