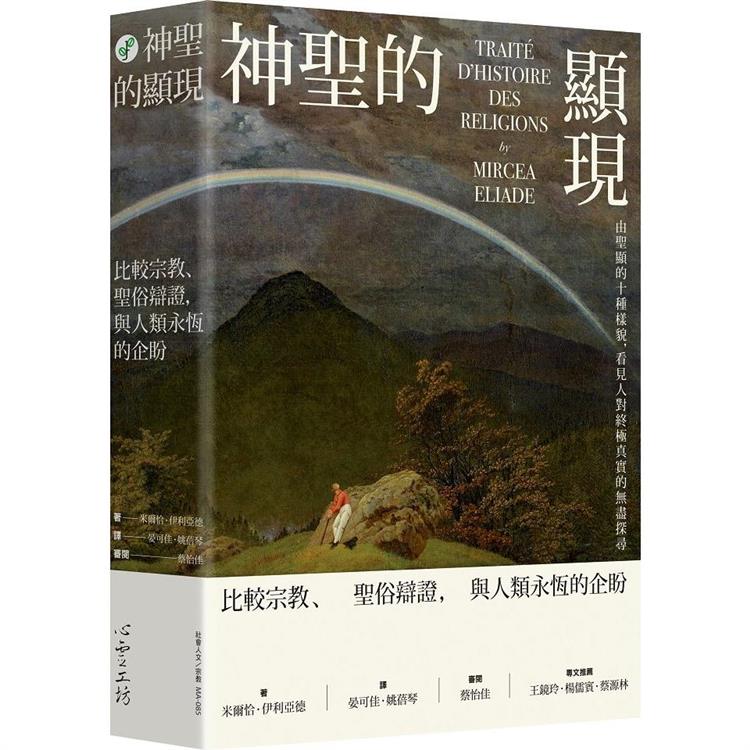

神聖的顯現:比較宗教、聖俗辯證,與人類永恆的企盼

活動訊息

內容簡介

★二十世紀指標性宗教史學家伊利亞德磅礡巨作,神話原型理論的聖經!

★史詩級的現象考察,展現「聖顯」的十種樣貌,勾勒宗教的動力模型。

★透過「神聖」與「世俗」的對照與辯證,見證亙古不變的人心企盼與追尋!

當一個原始人實現神話、參與儀式的時候,他發現並瞭解了自己,因為那些神話和儀式表達了宇宙的實在,最終他意識到這個實在就存在於他自身之中。──伊利亞德

本書作者伊利亞德是二十世紀指標性的宗教學者。他揚棄了西方基督教本位的研究立場,也不採納人文、社會學科觀點強解宗教,而是透過考察各地原始初民的神話、儀式與習俗,而回到神聖經驗本身,力圖接近宗教的起源與本質。在他眼裡,宗教研究離不開「神聖」與「世俗」之間的的辯證關係──神聖總是透過世俗之物顯現自身,卻也因顯現於世俗之物而遮蔽了自己。

本書是探討「聖顯」──即神聖如何顯現的經典巨作。透過描繪原始初民在天、日、月、水、石、大地、植物、農業、聖地、時間等十類元素的聖顯範型,宗教運作的原型得以隱隱浮現。伊利亞德說:「人類不管在其他方面多麼自由,卻永遠都是自身原型直觀的囚徒,在第一次意識到自己在宇宙中的地位的那一刻,這一種原型直觀就形成了。」

對伊利亞德來說,「神聖」並非單指上帝或諸神,而是意識到生命的力量來源與真正意義。人們因為體驗到神聖,而有了超越混沌脫序,為生命定向之可能。《神聖的顯現》在展現了聖顯樣貌的繁花似錦同時,也勾勒了宗教的基本動力原型,除了是宗教研究的里程碑,也見證人類古往今來對於永恆合一、回歸太初企盼。

原始人的靈性仍以其自身的方式存續著,不是在現實的活動中,而是作為一種鄉愁,創造著那些本身具有價值的事物:藝術、科學、社會理論,以及所有賜予全體人類的事物。──伊利亞德

★史詩級的現象考察,展現「聖顯」的十種樣貌,勾勒宗教的動力模型。

★透過「神聖」與「世俗」的對照與辯證,見證亙古不變的人心企盼與追尋!

當一個原始人實現神話、參與儀式的時候,他發現並瞭解了自己,因為那些神話和儀式表達了宇宙的實在,最終他意識到這個實在就存在於他自身之中。──伊利亞德

本書作者伊利亞德是二十世紀指標性的宗教學者。他揚棄了西方基督教本位的研究立場,也不採納人文、社會學科觀點強解宗教,而是透過考察各地原始初民的神話、儀式與習俗,而回到神聖經驗本身,力圖接近宗教的起源與本質。在他眼裡,宗教研究離不開「神聖」與「世俗」之間的的辯證關係──神聖總是透過世俗之物顯現自身,卻也因顯現於世俗之物而遮蔽了自己。

本書是探討「聖顯」──即神聖如何顯現的經典巨作。透過描繪原始初民在天、日、月、水、石、大地、植物、農業、聖地、時間等十類元素的聖顯範型,宗教運作的原型得以隱隱浮現。伊利亞德說:「人類不管在其他方面多麼自由,卻永遠都是自身原型直觀的囚徒,在第一次意識到自己在宇宙中的地位的那一刻,這一種原型直觀就形成了。」

對伊利亞德來說,「神聖」並非單指上帝或諸神,而是意識到生命的力量來源與真正意義。人們因為體驗到神聖,而有了超越混沌脫序,為生命定向之可能。《神聖的顯現》在展現了聖顯樣貌的繁花似錦同時,也勾勒了宗教的基本動力原型,除了是宗教研究的里程碑,也見證人類古往今來對於永恆合一、回歸太初企盼。

原始人的靈性仍以其自身的方式存續著,不是在現實的活動中,而是作為一種鄉愁,創造著那些本身具有價值的事物:藝術、科學、社會理論,以及所有賜予全體人類的事物。──伊利亞德

名人推薦

深受啟發,專文推薦──

王鏡玲/真理大學宗教文化與資訊管理學系教授

楊儒賓/國立清華大學哲學研究所講座教授

蔡源林/國立政治大學宗教學研究所副教授

(依姓氏筆畫排列)

伊利亞德此書可視為神話原型理論的聖經,他的論點可和榮格和巴舍拉的原型論相對照。

──楊儒賓/清華大學哲學研究所講座教授

本書為伊利亞德宗教學理論的兩個核心概念──「聖顯」與「永恆回歸」做了最系統與完整的闡述,並以各種宗教傳統的神話、儀式、象徵、禁忌、神明、鬼怪、聖物、聖殿為案例應證其理論。

──蔡源林/政治大學宗教學研究所副教授

伊利亞德認為神話的宇宙性象徵誕生於人類的無意識和超意識,對心理學或是心理治療有興趣的讀者可以在本書中看到許多心靈與宇宙互相映照的豐富故事。

──蔡怡佳/輔仁大學宗教學研究所教授

面對台灣的泛靈信仰、多神信仰、一神信仰、宗教融合與新興靈性運動等諸多新時代「神聖」探索的現況,本書提供了貌似百科全書,卻能站在宗教人立場,以非基督宗教中心的靈性共同體視角來切入導覽。

──王鏡玲/真理大學宗教文化與資訊管理學系教授

【前言】

現代科學已經恢復了一條曾因十九世紀的思想混亂而陷入極大險境的原理:「尺度造就現象。」昂利.彭加勒(Henri Poincare)曾語帶嘲諷地質疑:「一位只在顯微鏡下研究大象的博物學家會不會認為他對這些動物已有足夠的認識呢?」顯微鏡所揭示的大象細胞,其構造和機制與一切多細胞有機體並無二致。然而,這就是我們所要認識的全部嗎?這在顯微鏡層面上還無法確定。在人眼的層面上,在這個至少承認大象是一個動物學現象的層面上,一切的不確定性就煙消雲散了。同樣,一個宗教現象只有在其自身的層面上去把握它,也就是說,只有把它當成某種宗教的東西,才有可能去認識它。企圖透過生理學、心理學、社會學、經濟學、語言學、藝術或是其他任何研究去把握它的本質都是大謬不然的——這樣做只會丟失其中的獨特性和不可化約的因素,也就是它的神聖性。顯然,沒有純粹的宗教現象;沒有一種現象可以僅僅被當作獨一無二的宗教現象。因為宗教是人類的,正是由於這樣一個原因,它也必然是社會的、語言學的、經濟學的——我們不能認為人類可以脫離語言和社會。但試圖按照這些基本功能中的任何一種來解釋宗教都註定毫無希望,它們只不過是用另外一種方式說明人是什麼而已。這和你羅列一份寫滿社會的、經濟的和政治的事實的清單,以為憑著它就能解釋《包法利夫人》一樣無的放矢;不管這些事實多麼真實,都不會影響它成為一部文學作品。

我並不是要否認從各種角度研究宗教的有用性,但是我們必須首先將宗教看作它自己,它只屬於它自己,不可以用其他術語來解釋它。這並非易事。這樣做,即使不是要給宗教現象下一個準確的定義,至少也要明確它的範圍,設定它與心靈中的其他事物的關係。正如羅傑.加魯瓦(Roger Caillois)在其出色的短篇著作《人和神聖》(L'homme et le sacré)的開場白所言:「歸根到底,從總體上談論神聖的唯一希望就包含在對該術語的定義裡面:它是世俗的對立面。當人們試圖清楚地描述這種對立的性質和模態(modality),就會陷入困境。沒有一個公式,無論它多麼基本,能夠涵蓋這些事實所構成的、如迷宮般的複雜性。」在本研究中我主要感興趣的正是這些事實,這種由完全無法形成任何公式或者定義的因素所構成的迷宮一般的複雜性。禁忌、儀式、象徵、神話、魔鬼(demon)、神靈——這些只是其中一部分而已,僅憑這樣一份清單來鋪陳故事的全部,未免太過簡單化了。我們真正所要著手處理的是一大堆各不相同的、實際上混亂無序的行為、信仰和體系,它們匯集在一起,構成了我們所說的宗教現象。

本書所探討的問題包含兩個方面:第一,什麼是宗教?第二,我們能夠在何種深度上談論宗教的歷史?我相信,在一開始就為宗教現象下一個定義是沒有任何意義的,因此我只是打算考察各種「聖顯」(hierophanies)——我在最寬泛的意義上使用這個術語,就是指任何顯示神聖的事物。因此,只有在考察了一定數量的宗教形式之後,我們才能夠考慮回答其歷史的問題。就我在本書所確立的目標而言,一部從最簡單的現象開始,向最複雜的現象發展,如此綜論宗教現象的學術著作,在我看來並非合乎時宜——我是指這類學術著作:先是討論最基本的聖顯(瑪納、異常現象等等),接著討論圖騰崇拜、拜物教、自然崇拜和精靈崇拜,然後是諸神和魔鬼,最後是一神教的上帝觀念。這樣的鋪排過於武斷了。它預設宗教現象有一種從最簡單到最複雜的進化過程,但這種進化不過是一種無法證明的假設而已;我們還沒有遇到一種僅僅包含最基本聖顯的簡單宗教呢!除此之外,那也與我所要達到的目標相抵觸——我只是要看一看哪些事物在本質上是宗教的,它們揭示了什麼。

我所採取的路徑即使不是比較容易,但至少也是比較穩妥的。我從敘述某些宇宙的聖顯,也就是在不同的宇宙層面——天、水、大地、石頭——所顯現出來的神聖,開始這樣的研究。我之所以選擇這些類型的聖顯,不是因為認為它們是最古老的(現在還談不上歷史問題),而是因為對它們的描述一方面可以說明神聖的辯證法,另一方面也可以說明神聖會以哪些形式顯現。例如,對於天和水的聖顯的研究,能提供一些材料,讓我們既可以準確地理解在這些特定的宇宙層面上神聖的顯現究竟意味著什麼,也了解這些聖顯在何種程度上能夠構成獨立存在的形式。然後我將繼續討論生物的聖顯(月亮的盈虧、太陽、月亮、植物和農業、性等)、地方性的聖顯(祝聖的地方、神廟等),最後討論神話和象徵。在考察如許數量充足的材料之後,我們就可以另外再寫一本書,討論其他一些宗教史問題了:「神聖的形式」、人與神聖的關係以及人類如何對待神聖(儀式等)、巫術和宗教、靈魂和死亡的觀念、被祝聖者(祭司、巫師、國王、入會者)、神話、象徵和表意符號等,以及為宗教史奠定基礎的可能性等。

這並不意味著我要像在一部百科全書中的每一個條目中那樣分別討論每一個主題,例如在關於水或月亮之聖顯的章節裡,我小心翼翼地避免提及任何神話或象徵;我也不會承諾將所有關於神靈的討論僅僅局限在關於「諸神」一章裡面。事實上,讀者會驚奇地發現,在關於天的聖顯的章節中,大量討論各類天和大氣之神,並且發現在同一章中還提及甚至討論象徵、儀式、神話和表意符號。我們所討論的主題性質必然導致在不同章節中的主題經常相互重疊。不可能談論屬於天的神聖性而不提到那些反映或分有此一神聖性的神靈、某些天的神話、與這種崇拜相關聯的儀式,以及它所藉以人格化的象徵和表意符號。它們各自以自身的方式表明天空宗教(the sky religion)的某種模態或其歷史。但是,既然每一個神話、儀式以及「神靈」都得到了恰如其分的討論,那麼在關於天的章節中我就會毫不猶豫地使用這些有著明確意義的術語。同樣,在涉及大地、植物和農業的聖顯時,我關注這些生物-宇宙層面上的神聖的顯現,所有對植物神和農業神的形式的分析都將留在關於這些形式的章節中予以討論。但是這也不意味著我在初步的研究中絲毫不提到關於這些植物和農業的諸神、儀式、神話或象徵。這些初步論述的章節旨在盡可能切近地考察在宇宙聖顯中發現的範型,看一看我們在天、水、植物等等所表達的神聖中能夠發現一些什麼。

如果要衡量這種處理問題方法的利弊,我認為前者可能會大大勝過後者,因為:(1)我們可以避免任何先天的宗教定義。讀者可自行對神聖的性質進行思考;(2)透過在不同神聖模態之間進行一種自然的劃分,透過證明它們如何適合於一個有條理的體系,能對每一組聖顯進行的分析,同時也為最後關於宗教本質的討論奠定基礎;(3)同時考察所謂「低級」和「高級」的宗教形式,並且同時發現它們之間的共同因素,我們就不會犯進化論(evolutionist)或偶因論(occidentalist)的觀點所導致的錯誤;(4)宗教的整體不可碎片化地進行考察,因為每一類聖顯(水、天、植物等)都以各自的方式從形態上(因為我們必須處理諸神、神話和象徵等等)和歷史上(因為這類研究必須涵蓋大量在時空上迥異的文化)構成一個整體;(5)每一章都將闡述一個特定的神聖模態、一系列人與神聖之間的關係,以及一系列處在這些關係中的「重大歷史時刻」。

這就是我將本書稱為「比較宗教的範型」(Patterns in Comparative Relogion,編按:此為本書英文版書名)的用意所在,而且這也是我唯一的用意;我的意圖就是要向讀者介紹宗教材料的這種迷宮般的複雜性,它們的基本範型,以及它們所反映的文化的多樣性。我在每一章都盡力給出一個不同的計畫甚至不同的風格,以避免對每一本教科書都構成威脅的那種單調乏味,我也用同樣的方式劃分段落,以使論述盡可能簡明扼要。但是除非從頭至尾讀完本書,否則就不能把握其中的要點。本書也絕非一本參考手冊。本書的書目意在鼓勵開展基礎性的研究,難免挂一漏萬。然而,我試圖把諸多的學派和方法的代表性作品儘量囊括在內。

本書的形態學分析和方法論總結的大部分內容,我在布加勒斯特大學的宗教史課程、巴黎高等研究實踐學院(Ecole des Hautes Etudes of the Sorbonne)的兩場系列講座(神聖的形態學研究,1946 年;神話結構研究,1948 年)都有論述。本英文版作了一些文字校訂,書目也做了更新。

米爾恰.伊利亞德

王鏡玲/真理大學宗教文化與資訊管理學系教授

楊儒賓/國立清華大學哲學研究所講座教授

蔡源林/國立政治大學宗教學研究所副教授

(依姓氏筆畫排列)

伊利亞德此書可視為神話原型理論的聖經,他的論點可和榮格和巴舍拉的原型論相對照。

──楊儒賓/清華大學哲學研究所講座教授

本書為伊利亞德宗教學理論的兩個核心概念──「聖顯」與「永恆回歸」做了最系統與完整的闡述,並以各種宗教傳統的神話、儀式、象徵、禁忌、神明、鬼怪、聖物、聖殿為案例應證其理論。

──蔡源林/政治大學宗教學研究所副教授

伊利亞德認為神話的宇宙性象徵誕生於人類的無意識和超意識,對心理學或是心理治療有興趣的讀者可以在本書中看到許多心靈與宇宙互相映照的豐富故事。

──蔡怡佳/輔仁大學宗教學研究所教授

面對台灣的泛靈信仰、多神信仰、一神信仰、宗教融合與新興靈性運動等諸多新時代「神聖」探索的現況,本書提供了貌似百科全書,卻能站在宗教人立場,以非基督宗教中心的靈性共同體視角來切入導覽。

──王鏡玲/真理大學宗教文化與資訊管理學系教授

【前言】

現代科學已經恢復了一條曾因十九世紀的思想混亂而陷入極大險境的原理:「尺度造就現象。」昂利.彭加勒(Henri Poincare)曾語帶嘲諷地質疑:「一位只在顯微鏡下研究大象的博物學家會不會認為他對這些動物已有足夠的認識呢?」顯微鏡所揭示的大象細胞,其構造和機制與一切多細胞有機體並無二致。然而,這就是我們所要認識的全部嗎?這在顯微鏡層面上還無法確定。在人眼的層面上,在這個至少承認大象是一個動物學現象的層面上,一切的不確定性就煙消雲散了。同樣,一個宗教現象只有在其自身的層面上去把握它,也就是說,只有把它當成某種宗教的東西,才有可能去認識它。企圖透過生理學、心理學、社會學、經濟學、語言學、藝術或是其他任何研究去把握它的本質都是大謬不然的——這樣做只會丟失其中的獨特性和不可化約的因素,也就是它的神聖性。顯然,沒有純粹的宗教現象;沒有一種現象可以僅僅被當作獨一無二的宗教現象。因為宗教是人類的,正是由於這樣一個原因,它也必然是社會的、語言學的、經濟學的——我們不能認為人類可以脫離語言和社會。但試圖按照這些基本功能中的任何一種來解釋宗教都註定毫無希望,它們只不過是用另外一種方式說明人是什麼而已。這和你羅列一份寫滿社會的、經濟的和政治的事實的清單,以為憑著它就能解釋《包法利夫人》一樣無的放矢;不管這些事實多麼真實,都不會影響它成為一部文學作品。

我並不是要否認從各種角度研究宗教的有用性,但是我們必須首先將宗教看作它自己,它只屬於它自己,不可以用其他術語來解釋它。這並非易事。這樣做,即使不是要給宗教現象下一個準確的定義,至少也要明確它的範圍,設定它與心靈中的其他事物的關係。正如羅傑.加魯瓦(Roger Caillois)在其出色的短篇著作《人和神聖》(L'homme et le sacré)的開場白所言:「歸根到底,從總體上談論神聖的唯一希望就包含在對該術語的定義裡面:它是世俗的對立面。當人們試圖清楚地描述這種對立的性質和模態(modality),就會陷入困境。沒有一個公式,無論它多麼基本,能夠涵蓋這些事實所構成的、如迷宮般的複雜性。」在本研究中我主要感興趣的正是這些事實,這種由完全無法形成任何公式或者定義的因素所構成的迷宮一般的複雜性。禁忌、儀式、象徵、神話、魔鬼(demon)、神靈——這些只是其中一部分而已,僅憑這樣一份清單來鋪陳故事的全部,未免太過簡單化了。我們真正所要著手處理的是一大堆各不相同的、實際上混亂無序的行為、信仰和體系,它們匯集在一起,構成了我們所說的宗教現象。

本書所探討的問題包含兩個方面:第一,什麼是宗教?第二,我們能夠在何種深度上談論宗教的歷史?我相信,在一開始就為宗教現象下一個定義是沒有任何意義的,因此我只是打算考察各種「聖顯」(hierophanies)——我在最寬泛的意義上使用這個術語,就是指任何顯示神聖的事物。因此,只有在考察了一定數量的宗教形式之後,我們才能夠考慮回答其歷史的問題。就我在本書所確立的目標而言,一部從最簡單的現象開始,向最複雜的現象發展,如此綜論宗教現象的學術著作,在我看來並非合乎時宜——我是指這類學術著作:先是討論最基本的聖顯(瑪納、異常現象等等),接著討論圖騰崇拜、拜物教、自然崇拜和精靈崇拜,然後是諸神和魔鬼,最後是一神教的上帝觀念。這樣的鋪排過於武斷了。它預設宗教現象有一種從最簡單到最複雜的進化過程,但這種進化不過是一種無法證明的假設而已;我們還沒有遇到一種僅僅包含最基本聖顯的簡單宗教呢!除此之外,那也與我所要達到的目標相抵觸——我只是要看一看哪些事物在本質上是宗教的,它們揭示了什麼。

我所採取的路徑即使不是比較容易,但至少也是比較穩妥的。我從敘述某些宇宙的聖顯,也就是在不同的宇宙層面——天、水、大地、石頭——所顯現出來的神聖,開始這樣的研究。我之所以選擇這些類型的聖顯,不是因為認為它們是最古老的(現在還談不上歷史問題),而是因為對它們的描述一方面可以說明神聖的辯證法,另一方面也可以說明神聖會以哪些形式顯現。例如,對於天和水的聖顯的研究,能提供一些材料,讓我們既可以準確地理解在這些特定的宇宙層面上神聖的顯現究竟意味著什麼,也了解這些聖顯在何種程度上能夠構成獨立存在的形式。然後我將繼續討論生物的聖顯(月亮的盈虧、太陽、月亮、植物和農業、性等)、地方性的聖顯(祝聖的地方、神廟等),最後討論神話和象徵。在考察如許數量充足的材料之後,我們就可以另外再寫一本書,討論其他一些宗教史問題了:「神聖的形式」、人與神聖的關係以及人類如何對待神聖(儀式等)、巫術和宗教、靈魂和死亡的觀念、被祝聖者(祭司、巫師、國王、入會者)、神話、象徵和表意符號等,以及為宗教史奠定基礎的可能性等。

這並不意味著我要像在一部百科全書中的每一個條目中那樣分別討論每一個主題,例如在關於水或月亮之聖顯的章節裡,我小心翼翼地避免提及任何神話或象徵;我也不會承諾將所有關於神靈的討論僅僅局限在關於「諸神」一章裡面。事實上,讀者會驚奇地發現,在關於天的聖顯的章節中,大量討論各類天和大氣之神,並且發現在同一章中還提及甚至討論象徵、儀式、神話和表意符號。我們所討論的主題性質必然導致在不同章節中的主題經常相互重疊。不可能談論屬於天的神聖性而不提到那些反映或分有此一神聖性的神靈、某些天的神話、與這種崇拜相關聯的儀式,以及它所藉以人格化的象徵和表意符號。它們各自以自身的方式表明天空宗教(the sky religion)的某種模態或其歷史。但是,既然每一個神話、儀式以及「神靈」都得到了恰如其分的討論,那麼在關於天的章節中我就會毫不猶豫地使用這些有著明確意義的術語。同樣,在涉及大地、植物和農業的聖顯時,我關注這些生物-宇宙層面上的神聖的顯現,所有對植物神和農業神的形式的分析都將留在關於這些形式的章節中予以討論。但是這也不意味著我在初步的研究中絲毫不提到關於這些植物和農業的諸神、儀式、神話或象徵。這些初步論述的章節旨在盡可能切近地考察在宇宙聖顯中發現的範型,看一看我們在天、水、植物等等所表達的神聖中能夠發現一些什麼。

如果要衡量這種處理問題方法的利弊,我認為前者可能會大大勝過後者,因為:(1)我們可以避免任何先天的宗教定義。讀者可自行對神聖的性質進行思考;(2)透過在不同神聖模態之間進行一種自然的劃分,透過證明它們如何適合於一個有條理的體系,能對每一組聖顯進行的分析,同時也為最後關於宗教本質的討論奠定基礎;(3)同時考察所謂「低級」和「高級」的宗教形式,並且同時發現它們之間的共同因素,我們就不會犯進化論(evolutionist)或偶因論(occidentalist)的觀點所導致的錯誤;(4)宗教的整體不可碎片化地進行考察,因為每一類聖顯(水、天、植物等)都以各自的方式從形態上(因為我們必須處理諸神、神話和象徵等等)和歷史上(因為這類研究必須涵蓋大量在時空上迥異的文化)構成一個整體;(5)每一章都將闡述一個特定的神聖模態、一系列人與神聖之間的關係,以及一系列處在這些關係中的「重大歷史時刻」。

這就是我將本書稱為「比較宗教的範型」(Patterns in Comparative Relogion,編按:此為本書英文版書名)的用意所在,而且這也是我唯一的用意;我的意圖就是要向讀者介紹宗教材料的這種迷宮般的複雜性,它們的基本範型,以及它們所反映的文化的多樣性。我在每一章都盡力給出一個不同的計畫甚至不同的風格,以避免對每一本教科書都構成威脅的那種單調乏味,我也用同樣的方式劃分段落,以使論述盡可能簡明扼要。但是除非從頭至尾讀完本書,否則就不能把握其中的要點。本書也絕非一本參考手冊。本書的書目意在鼓勵開展基礎性的研究,難免挂一漏萬。然而,我試圖把諸多的學派和方法的代表性作品儘量囊括在內。

本書的形態學分析和方法論總結的大部分內容,我在布加勒斯特大學的宗教史課程、巴黎高等研究實踐學院(Ecole des Hautes Etudes of the Sorbonne)的兩場系列講座(神聖的形態學研究,1946 年;神話結構研究,1948 年)都有論述。本英文版作了一些文字校訂,書目也做了更新。

米爾恰.伊利亞德

目錄

|推薦序1|神話原型理論的聖經/楊儒賓

|推薦序2|伊利亞德論宗教「原型」的史詩/蔡源林

|審閱者序|走向神聖,鬆綁受苦的心靈/蔡怡佳

|導讀|神聖顯現的跨文化探索:一種閱讀伊利亞德的方式/王鏡玲

喬治.杜梅齊爾序

前言

第一章 概述:神聖的結構和形態

1.「神聖」和「世俗」/2.方法的困難/3.聖顯的多種樣態/4.聖顯的多樣性/5.神聖的辯證法/6.禁忌和對待神聖的矛盾態度/7.瑪納/8.聖顯的結構/9.聖顯的重估/10.「原始」宗教的複雜性

第二章 天和天神

11.天的神聖性/12.澳大利亞土著的天神/13.安達曼群島和非洲諸民族的天神/14.「退位神」/15. 替代天神的新的「神靈形式」/16.融合與替代/17.源遠流長的至上天神/18.北極圈和中亞各民族的天神/19.美索不達米亞/20.特尤斯、伐樓那/21.伐樓那和統治地位/22.伊朗的天神/23.烏拉諾斯/24.宙斯/25.朱庇特、奧丁、塔拉尼斯/26.風暴之神/27.豐產神/28.大母神的配偶/29.耶和華/30.以豐產神補充天神/31.天的象徵體系/32.登天神話/33.登天儀式/34.登天的象徵體系/35.結論

第三章 太陽和太陽崇拜

36.太陽的聖顯和「理性化」/37.至上神的「太陽化」/38.非洲、印度尼西亞/39.蒙達人中間出現的太陽化過程/40.太陽的祭祀/41.太陽的子嗣/42.作為聖顯和靈魂引路人的太陽/43.埃及人的太陽崇拜/44.古代東方和地中海的太陽崇拜/45.印度:太陽的兩面性/46.太陽英雄、死者和選民

第四章 月亮及其奧祕

47.月亮和時間/48.各種月亮聖顯的連貫性/49.月亮和水/50.月亮和植物/51.月亮和豐產/52.月亮、女人和蛇/53.月亮的象徵體系/54.月亮和死亡/55.月亮和入會禮/56.作為「變化」之象徵體系的月亮/57.宇宙-生物學和神話生理學/58.月亮和命運/59.月亮的形而上學

第五章 水和水的象徵體系

60.水和事物的種子/61.宇宙起源於水/62.作為全宇宙母親的水/63.「生命之水」/64.浸入水中的象徵體系/65.洗禮/66.死者的乾渴/67.奇蹟的、發佈神諭的泉水/68.水的聖顯和水神/69.自然女神/70.波塞頓、埃吉爾等/71.水生動物和水的象徵/72.洪水的象徵體系/73.總結

第六章 石頭:顯現、記號和形式

74.作為顯示力量的石頭/75.葬禮巨石/76.具有豐產作用的石頭/77.「滑蹭」/78.有洞的石頭:「雷石」/79.隕石和石柱/80.石頭的聖顯和象徵體系/81.聖石、翁法洛斯、「世界的中心」/82.記號和形式

第七章 大地、女人和豐產

83.地母/84.最初的夫婦:天和地/85.大地聖顯的結構/86.大地之母性/87.人類生於大地/88.再生/89.由土壤而來的人/90.宇宙的團結一致/91.土地和婦女/92.婦女和農業/93.婦女和犁溝/94.綜述

第八章 植物:再生的儀式和象徵

95.初步的分類/96.聖樹/ 97.作為小宇宙的樹/98.居住在樹裡面的神/99.宇宙樹/100.倒置的樹/101.雨格德拉希爾/102.植物的聖顯/103.植物和大母神/104.圖像的象徵體系/105.大母神—生命樹/106.知識樹/107.生命樹的守衛者/108.妖怪和獅鷲獸/109.樹和十字架/110.返老還童和長生不死/111.藥草的原型/112.作為宇宙之軸的樹/113.人類為植物後代的神話/114.變形為植物/115.人和植物的關係/116.再生的樹/117.樹的成婚/118.五月樹/119.「國王」和「王后」/120.性和植物/121.代表植物的形象/1 22.儀式性的競賽/123.宇宙的象徵體系/124.總結

第九章 農業與豐產崇拜

125.農業儀式 /126.婦女、性與農業/127.農業獻祭/128.收穫的「力量」/129.神祕的人格化/1 30.人祭/131.阿茲提克人和孔德人的人祭/132.獻祭和再生/133.收穫結束的儀式 134.種子和死者/135.農業和喪葬之神/136.性生活和田野豐產/137.狂歡的儀式功能/138.狂歡和重新整合/139.農業的神祕文化和救贖

第十章 聖地:神廟、宮殿與「世界中心」

140.聖顯和重複/141.空間的聖化/142.神聖空間的「建造」/143.「世界的中心」/144.宇宙範型和建築儀式/145.「中心」的象徵體系/146.「對樂園的鄉愁」

第十一章 神聖時間和永恆更新的神話

147.時間的非均質性/148.聖顯時間的統一性和毗連性/149.週期再現-永恆的現在/150.神話時間的恢復/151.非週期性的再現/152.時間的再生/153.每年重複的創世行為/154.特定場合下對創造世界的重複/155.整體的再生

第十二章 神話的形態與功能

156.創世神話-典範神話/157.宇宙起源於蛋/158.神話揭示了什麼/159.對立統-神話範型/160.神聖的雙性同體/161.人類雙性同體的神話/162.更新、構建、入會禮等等的神話/163.神話的編造:伐樓那和弗栗多/164.作為「歷史典範」的神話/165.神話的衰變

第十三章 象徵的結構

166.象徵性的石頭/167.象徵的退化/168.幼化/169.符號和聖顯/170.象徵的內在一致性/171.象徵的功能/172.象徵的邏輯

結論

附錄一 原書建議參考閱讀

附錄二 索引

|推薦序2|伊利亞德論宗教「原型」的史詩/蔡源林

|審閱者序|走向神聖,鬆綁受苦的心靈/蔡怡佳

|導讀|神聖顯現的跨文化探索:一種閱讀伊利亞德的方式/王鏡玲

喬治.杜梅齊爾序

前言

第一章 概述:神聖的結構和形態

1.「神聖」和「世俗」/2.方法的困難/3.聖顯的多種樣態/4.聖顯的多樣性/5.神聖的辯證法/6.禁忌和對待神聖的矛盾態度/7.瑪納/8.聖顯的結構/9.聖顯的重估/10.「原始」宗教的複雜性

第二章 天和天神

11.天的神聖性/12.澳大利亞土著的天神/13.安達曼群島和非洲諸民族的天神/14.「退位神」/15. 替代天神的新的「神靈形式」/16.融合與替代/17.源遠流長的至上天神/18.北極圈和中亞各民族的天神/19.美索不達米亞/20.特尤斯、伐樓那/21.伐樓那和統治地位/22.伊朗的天神/23.烏拉諾斯/24.宙斯/25.朱庇特、奧丁、塔拉尼斯/26.風暴之神/27.豐產神/28.大母神的配偶/29.耶和華/30.以豐產神補充天神/31.天的象徵體系/32.登天神話/33.登天儀式/34.登天的象徵體系/35.結論

第三章 太陽和太陽崇拜

36.太陽的聖顯和「理性化」/37.至上神的「太陽化」/38.非洲、印度尼西亞/39.蒙達人中間出現的太陽化過程/40.太陽的祭祀/41.太陽的子嗣/42.作為聖顯和靈魂引路人的太陽/43.埃及人的太陽崇拜/44.古代東方和地中海的太陽崇拜/45.印度:太陽的兩面性/46.太陽英雄、死者和選民

第四章 月亮及其奧祕

47.月亮和時間/48.各種月亮聖顯的連貫性/49.月亮和水/50.月亮和植物/51.月亮和豐產/52.月亮、女人和蛇/53.月亮的象徵體系/54.月亮和死亡/55.月亮和入會禮/56.作為「變化」之象徵體系的月亮/57.宇宙-生物學和神話生理學/58.月亮和命運/59.月亮的形而上學

第五章 水和水的象徵體系

60.水和事物的種子/61.宇宙起源於水/62.作為全宇宙母親的水/63.「生命之水」/64.浸入水中的象徵體系/65.洗禮/66.死者的乾渴/67.奇蹟的、發佈神諭的泉水/68.水的聖顯和水神/69.自然女神/70.波塞頓、埃吉爾等/71.水生動物和水的象徵/72.洪水的象徵體系/73.總結

第六章 石頭:顯現、記號和形式

74.作為顯示力量的石頭/75.葬禮巨石/76.具有豐產作用的石頭/77.「滑蹭」/78.有洞的石頭:「雷石」/79.隕石和石柱/80.石頭的聖顯和象徵體系/81.聖石、翁法洛斯、「世界的中心」/82.記號和形式

第七章 大地、女人和豐產

83.地母/84.最初的夫婦:天和地/85.大地聖顯的結構/86.大地之母性/87.人類生於大地/88.再生/89.由土壤而來的人/90.宇宙的團結一致/91.土地和婦女/92.婦女和農業/93.婦女和犁溝/94.綜述

第八章 植物:再生的儀式和象徵

95.初步的分類/96.聖樹/ 97.作為小宇宙的樹/98.居住在樹裡面的神/99.宇宙樹/100.倒置的樹/101.雨格德拉希爾/102.植物的聖顯/103.植物和大母神/104.圖像的象徵體系/105.大母神—生命樹/106.知識樹/107.生命樹的守衛者/108.妖怪和獅鷲獸/109.樹和十字架/110.返老還童和長生不死/111.藥草的原型/112.作為宇宙之軸的樹/113.人類為植物後代的神話/114.變形為植物/115.人和植物的關係/116.再生的樹/117.樹的成婚/118.五月樹/119.「國王」和「王后」/120.性和植物/121.代表植物的形象/1 22.儀式性的競賽/123.宇宙的象徵體系/124.總結

第九章 農業與豐產崇拜

125.農業儀式 /126.婦女、性與農業/127.農業獻祭/128.收穫的「力量」/129.神祕的人格化/1 30.人祭/131.阿茲提克人和孔德人的人祭/132.獻祭和再生/133.收穫結束的儀式 134.種子和死者/135.農業和喪葬之神/136.性生活和田野豐產/137.狂歡的儀式功能/138.狂歡和重新整合/139.農業的神祕文化和救贖

第十章 聖地:神廟、宮殿與「世界中心」

140.聖顯和重複/141.空間的聖化/142.神聖空間的「建造」/143.「世界的中心」/144.宇宙範型和建築儀式/145.「中心」的象徵體系/146.「對樂園的鄉愁」

第十一章 神聖時間和永恆更新的神話

147.時間的非均質性/148.聖顯時間的統一性和毗連性/149.週期再現-永恆的現在/150.神話時間的恢復/151.非週期性的再現/152.時間的再生/153.每年重複的創世行為/154.特定場合下對創造世界的重複/155.整體的再生

第十二章 神話的形態與功能

156.創世神話-典範神話/157.宇宙起源於蛋/158.神話揭示了什麼/159.對立統-神話範型/160.神聖的雙性同體/161.人類雙性同體的神話/162.更新、構建、入會禮等等的神話/163.神話的編造:伐樓那和弗栗多/164.作為「歷史典範」的神話/165.神話的衰變

第十三章 象徵的結構

166.象徵性的石頭/167.象徵的退化/168.幼化/169.符號和聖顯/170.象徵的內在一致性/171.象徵的功能/172.象徵的邏輯

結論

附錄一 原書建議參考閱讀

附錄二 索引

序/導讀

【推薦序】

神話原型理論的聖經

楊儒賓/國立清華大學哲學研究所講座教授

伊利亞德(Mercia Eliade)生於1907年,辭世於1986年,完完全全是二十世紀的人物。他是一位好的小說家,是修行者,是羅馬尼亞重要的公共知識人,但最重要的身分是宗教學者。如果要數二十世紀的宗教學者,不論是從神話面入,或是從教義面入,或是從儀式面入,伊利亞德都是影響極大的人物。他對宗教的關心幾乎涵蓋了此一領域重要議題的完整歷史,他是《宗教史》期刊的奠立者,他晚年撰寫的《世界宗教理念史》三大卷也是目前以人類的宗教為著眼點所撰寫的重要著作。事實上,學界對於伊利亞德的學術定位,就是宗教史家。

伊利亞德以「宗教史家」之名名之,不能說不對,伊利亞德承擔得起。但伊利亞德的宗教學與其說落在歷史面解釋,不如說落在現象面解釋,他關心的宗教議題相當廣泛,從巫教(shamanism)、瑜珈、煉丹術、大母神……宗教各層面的議題幾乎無不涉入。而就他關心的宗教議題來看,他對非西方的宗教(如印度宗教)或古代宗教(如薩滿教)顯然更有興趣。他年輕時期(1928-1931)即曾留學並求道於印度,差一點成了印度學者的女婿,印度這個神祕的宗教國度對他產生了一生的影響。而他出生的羅馬尼亞,據他自己的說法,表層雖是耶教國家,但民間社會仍浸潤在深層的原始宗教的氛圍中,那是橫跨歐亞大陸的前歷史的土地崇拜。前歷史的、非西方的因素在他的宗教學著作中,一直起著軸心線的引導作用。筆者翻譯他的《宇宙與歷史:永恆回歸的神話》一書(原書名直譯即《永恆回歸的神話》),蓄意將他的名字譯成耶律亞德,帶有濃濃的遼金遊牧民族之風,即源於他的思想與非西方世界的連結。

從非西方的、前歷史的角度進入伊利亞德的宗教學世界,比從歷史的角度進入,應當是條更正確的途徑。伊利亞德的名作極多,幾乎是位百科全書型的人物。說及百科全書,1987年出版的《宗教百科全書》十六卷即是他主編的大套百科全書,此書至今仍是學界常參考的重要典籍。他的龐大著作中,何者最重要,或者何者可以代表他的主要關懷,很難判斷。他不少著作都是那個領域的經典作,而且極風行。但他推薦《宇宙與歷史:永恆回歸的神話》作為進入他自己的宗教學的指引。此書的宗旨建立在人是宗教人,宗教人的核心內涵在於他對「聖」(numinous)的追求。「聖」的情感內在於人的意識,見之於他對回歸「原型」的嚮往。原型乃非時間的,反歷史的,或是拯救歷史的。原型見之於遙遠的神話事件,或見之於此世界的神聖地點(如宗廟、祠堂、聖山、祭壇等),宗教人常於神聖的宗廟、祠堂、祭壇,透過戲劇、舞蹈、吟唱,重演太初的神聖事件。他進入儀式場合時,即可轉化俗世的意義,此世因而重新進入神聖事件發生的神祕時刻。神聖時刻一般指的就是開闢的時刻(如農作之始、兵器之始、房舍之始或生民之始等等),最重要的開闢時刻即是宇宙開闢的創世紀。對於神聖(也可說是神祕)時刻的永恆回歸乃是非西方世界以及前近代的西方世界的人民之生命軸線,他們厭倦無原型保證的創新,害怕無價值承諾的歷史。他們需借助返回原型以祓潔世間的俗惡,也淨化歷史的重擔。世間自有一種可以體現聖之意識的歷史觀,如耶教的救贖哲學、《易經》的翕闢哲學或黑格爾的精神現象學等等。但除了這些特殊的例子外,純粹的歷史人,也就是一種脫原型化的歷史人的生命型態只見於近代的西方的社會。如果我們借韋伯的話語翻譯伊利亞德的觀點,可以說近代的西方世界是「除魅」的世界,價值女神已從此世告退。相對之下,近代之前的西方世界,或西方之外的世界都是聖光籠罩的社會。

如果《永恆回歸的神話》傳達的是初民對聖化時間的渴求,他於1949年出版的這本《神聖的顯現:比較宗教、聖俗辯證,與人類永恆的企盼》(法文原書名直譯為《宗教史論》),則是探討初民對聖化空間的渴求。伊利亞德在此書中,廣泛地討論重要的自然現象的宗教意義,如天、地、日、月、山、川、水、火等物。在唯物論者的世界中,這些重要的自然物是材料因的集結;在浪漫主義時代詩人的眼中,這些自然現象透露了神祕的天籟,是美的朗現。但從人是宗教人的觀點看,自然之物大有事在。

伊利亞德宣稱這些重要的自然現象,恰好不是自己而然,不是認知心的認知對象,也不是美感的意象,而是一種聖顯(hierophany),也就是神聖所衷。神聖是「聖」的價值的彰顯,但也是創造力量的彰顯,所以聖顯之物也是力顯之物。伊利亞德此書所列的重要意象,其內涵和《易經》所說的八卦意象(天、地、水、火、山、澤、雷、風)或五行(金、木、水、火、土)頗為接近。事實上,四行(地、水、風、火)也見於古印度文明及古希臘文明,可見這些重要的自然現象在人類文明初期,應該分享了共同的象徵意義,它們都是聖(道、天、上帝)之所聚。我們可稱呼這些重要的象徵為原型象徵,自然即非自然是名自然,它們代表初民智慧的結晶。

伊利亞德此書可視為神話原型理論的聖經,他的論點可和榮格(Carl Gustav Jung)和巴舍拉(Gaston Bachelard)的原型論相對照。但此書所論更平實切題,也更可能引發其他人文社會科學的響應。

【審閱者序】

走向神聖,鬆綁受苦的心靈

蔡怡佳/輔仁大學宗教學系教授

伊利亞德從1950年起參加艾瑞諾斯論壇(Eranos Conference),一直到1962年。他曾經在回憶錄中提到與心理學家榮格(C. G. Jung)的第一次見面,在半個小時的交談中,他發現榮格既健談,也善於聆聽。伊利亞德在這次會面中對榮格留下特別的印象:「他看起來像是一位中國的聖賢,又像個東歐的農夫。植根於大地母親,卻同時與天接近。」他們最後一次的談話是1959年,在榮格庫斯納赫特(Küsnacht)住家的花園,談到了密契經驗。伊利亞德在回憶錄中提到,榮格當時以酸苦的語氣說,精神科醫師或是心理學家,要嘛是過於愚蠢,要嘛是「缺乏教養」,以至於無法理解密契經驗。榮格所說的「缺乏教養」指的並不是科學的認識,而是對於密契經驗所指向之心靈實在的理解能力。榮格對於心靈懷有超越個人經驗幅度的理解,這也使得他提出對於心理治療的獨特看法:「我的工作的主要興趣不在於治療精神官能症,而是走向神聖的事物。然而,事實卻是,走向神聖的事物才是真正的治療,當你得到神聖的經驗,就脫離了疾病的詛咒。甚至就是疾病會具有神聖的特徵。」要協助人走向神聖的事物,心理治療師就要熟悉保存在神話與儀式中的象徵系統,才有能力辨識心靈朝向神聖時的種種徵象。從這樣的觀點來看,伊利亞德在本書中所討論的「神聖的顯現」,可以作為理解密契經驗所指向之心靈實在的入口,也可以當作心理工作者認識神聖的重要參考。

辨識「神聖的顯現」牽涉到認識現實的雙重性,也就是「神聖」與「世俗」的辯證。我們若只生活在科學給出的單一現實或歷史中,就會失去體驗神聖的能力。神話與儀式是人類歷史中保有雙重識見的所在,對神話與儀式之象徵的探究,可以讓我們恢復雙重的識見,以及對於實在的整體認識。伊利亞德在本書中從天、太陽、月亮、水、石頭、大地、植物、農業、聖地、神聖時間與神話等主題討論神聖顯現的象徵體系。以太陽和月亮為例,其象徵都有原始的兩重性,表達了對立的統一。太陽象徵是「心靈的白晝地帶」,但也與黑暗與死亡有緊密的聯繫,是靈魂的引路人。月亮象徵則表達了人類真實境況的奧祕:「月亮揭示人類的真實境況,在某種意義上人類透過月亮生命看到自己,發現自己的生命更始。」月亮的象徵體系和神話有著一種既痛苦,也帶來安慰的因素;既象徵無常的流變,也表達了永恆的回歸。這些象徵透過光明與黑暗的循環將「生」與「死」聯繫起來。

象徵建立在直觀的能力上,透過象徵的協調所體認到的相似性將不同的碎片「捆綁」在一起:「月亮的節律將和諧、對稱、相似,以及分享編織成一塊無邊的『布』、一張看不見線團組成的『網』,同時也把人類、雨、植物、豐產、健康、動物、死亡、再生、死後生命,以及其他更多事物『捆綁』在一起。」宗教(religion)的拉丁文字根本有「捆綁」之意,透過「捆綁」而照見整體,原來就是「宗教」的原初意涵。宗教象徵的作用在於從碎片到整體的基本整體性的揭露。象徵匯聚多樣意義,尤其是表達「對立統一」的能力,呼應了榮格所指出的「超越功能」。心靈透過夢境或積極想像產生超越對立的象徵,可以視為內在的神話;而神話與儀式則像是源於宇宙心靈的夢境或想像,表達了宇宙統一的整體性。

「綑綁」出現在許多宗教象徵中,其對立面的「鬆綁」也常用來表達生命難題的解決。伊利亞德指出「捆綁」和「鬆綁」的象徵體系揭示了人類在宇宙中的特殊處境:「唯有這個捆綁的象徵體系向人類充分揭示出他的終極處境,並且使他能夠連貫地向自己表達這樣一個處境。」精神分析或是分析心理學的「分析」(analysis),其字根有鬆綁、釋放、使之自由的意涵。作為心理治療的方法,「分析」意味著從令人受苦的「症狀」中鬆綁。當「分析」與「宗教」的字根在此匯聚時,當代精神病理學對精神受苦的理解,便可以在宗教象徵中連結至生命終極處境的宇宙性意涵,得到豐富與擴展:「象徵將表面上完全不相協調的各個層面和各種實在等同、同化和統一起來……只有人類本身變成一個象徵,所有體系以及所有人類-宇宙的經驗才有了可能,而且實際上,人的生命本身在這裡得到極大的豐富和擴張。」在這樣的視野中,心理治療所面對的人的種種難題,存在著一個長久被忽視的宇宙性幅度,仰賴著宗教象徵的中介才得以表達與開啟:「人類再也不會感覺自己是一塊『密閉的』碎片,而是一個生機勃勃的宇宙,向著周圍其他所有生機勃勃的宇宙開放。世界的普遍經驗再也不是某種外在於人、因而最終『陌生』和『客觀』的東西;它們不再和人自身相疏離,而是相反,引導人走向自己,向他揭示它自己的存在和命運。」

伊利亞德在本書所討論的「聖顯」是以神話與儀式的材料為基礎;而分析心理治療透過夢境與積極想像進行象徵的解讀,可以類比為心靈的「聖顯」,引導人尋找自己的神話,踏上自性化的歷程。伊利亞德認為神話是人類心靈自發的創造活動,揭示了膚淺的邏輯經驗所不可企及的本體論區域,比任何理性的經驗更能深刻揭示神聖性的真實結構。儀式提供新入會者跨越世俗門檻、參與超越對立的神聖結構:「對於原始人而言,宇宙的神話和整個儀式的世界成為生存的經驗:當他實現一個神話、參與一個儀式的時候,他沒有喪失自己,沒有忘記自己的存在。恰恰相反,他發現了自己並且逐漸理解了自己,因為那些神話和儀式表達了宇宙的實在,最終他意識到這個宇宙的實在就是存在於他自身之中的實在。」與現代人割裂與異化的存在樣態相反,生活於神聖之中的人感受到實在的每一個層面對他敞開,「走向神聖事物」也就意味著在內在重新創造世界原初的整體性。

神話的象徵表達了人類心靈擁抱實在的方式。在原初的整體性當中,「人類生命中的每一件事情,甚至肉體生命,在其宗教經驗中都有迴響。狩獵、農耕、冶金等技術的發現並非僅僅改變人類的物質生活。它會更進一步,也許更富有成果地改變和影響人類的靈性。」雖然這種整體的識見已經在現代生活中隱沒,人們自古以來在神話與儀式中所經歷的內心感受也已經被遺忘,但伊利亞德認為象徵體系的結構仍然是存在的。榮格從當代人的心靈之中重新「見證著那些史前象徵」,並「重新發現」神話的意義,指出神話對於當代心靈的重要性,這在伊利亞德的這本書中可以得到許多互相呼應的啟發。伊利亞德認為神話的宇宙性象徵誕生於人類的無意識和超意識,對心理學或是心理治療有興趣的讀者可以在本書中看到許多心靈與宇宙互相映照的豐富故事。對宗教研究、心理學,以及心理治療有興趣的讀者來說,本書是不容錯過的經典之作。

神話原型理論的聖經

楊儒賓/國立清華大學哲學研究所講座教授

伊利亞德(Mercia Eliade)生於1907年,辭世於1986年,完完全全是二十世紀的人物。他是一位好的小說家,是修行者,是羅馬尼亞重要的公共知識人,但最重要的身分是宗教學者。如果要數二十世紀的宗教學者,不論是從神話面入,或是從教義面入,或是從儀式面入,伊利亞德都是影響極大的人物。他對宗教的關心幾乎涵蓋了此一領域重要議題的完整歷史,他是《宗教史》期刊的奠立者,他晚年撰寫的《世界宗教理念史》三大卷也是目前以人類的宗教為著眼點所撰寫的重要著作。事實上,學界對於伊利亞德的學術定位,就是宗教史家。

伊利亞德以「宗教史家」之名名之,不能說不對,伊利亞德承擔得起。但伊利亞德的宗教學與其說落在歷史面解釋,不如說落在現象面解釋,他關心的宗教議題相當廣泛,從巫教(shamanism)、瑜珈、煉丹術、大母神……宗教各層面的議題幾乎無不涉入。而就他關心的宗教議題來看,他對非西方的宗教(如印度宗教)或古代宗教(如薩滿教)顯然更有興趣。他年輕時期(1928-1931)即曾留學並求道於印度,差一點成了印度學者的女婿,印度這個神祕的宗教國度對他產生了一生的影響。而他出生的羅馬尼亞,據他自己的說法,表層雖是耶教國家,但民間社會仍浸潤在深層的原始宗教的氛圍中,那是橫跨歐亞大陸的前歷史的土地崇拜。前歷史的、非西方的因素在他的宗教學著作中,一直起著軸心線的引導作用。筆者翻譯他的《宇宙與歷史:永恆回歸的神話》一書(原書名直譯即《永恆回歸的神話》),蓄意將他的名字譯成耶律亞德,帶有濃濃的遼金遊牧民族之風,即源於他的思想與非西方世界的連結。

從非西方的、前歷史的角度進入伊利亞德的宗教學世界,比從歷史的角度進入,應當是條更正確的途徑。伊利亞德的名作極多,幾乎是位百科全書型的人物。說及百科全書,1987年出版的《宗教百科全書》十六卷即是他主編的大套百科全書,此書至今仍是學界常參考的重要典籍。他的龐大著作中,何者最重要,或者何者可以代表他的主要關懷,很難判斷。他不少著作都是那個領域的經典作,而且極風行。但他推薦《宇宙與歷史:永恆回歸的神話》作為進入他自己的宗教學的指引。此書的宗旨建立在人是宗教人,宗教人的核心內涵在於他對「聖」(numinous)的追求。「聖」的情感內在於人的意識,見之於他對回歸「原型」的嚮往。原型乃非時間的,反歷史的,或是拯救歷史的。原型見之於遙遠的神話事件,或見之於此世界的神聖地點(如宗廟、祠堂、聖山、祭壇等),宗教人常於神聖的宗廟、祠堂、祭壇,透過戲劇、舞蹈、吟唱,重演太初的神聖事件。他進入儀式場合時,即可轉化俗世的意義,此世因而重新進入神聖事件發生的神祕時刻。神聖時刻一般指的就是開闢的時刻(如農作之始、兵器之始、房舍之始或生民之始等等),最重要的開闢時刻即是宇宙開闢的創世紀。對於神聖(也可說是神祕)時刻的永恆回歸乃是非西方世界以及前近代的西方世界的人民之生命軸線,他們厭倦無原型保證的創新,害怕無價值承諾的歷史。他們需借助返回原型以祓潔世間的俗惡,也淨化歷史的重擔。世間自有一種可以體現聖之意識的歷史觀,如耶教的救贖哲學、《易經》的翕闢哲學或黑格爾的精神現象學等等。但除了這些特殊的例子外,純粹的歷史人,也就是一種脫原型化的歷史人的生命型態只見於近代的西方的社會。如果我們借韋伯的話語翻譯伊利亞德的觀點,可以說近代的西方世界是「除魅」的世界,價值女神已從此世告退。相對之下,近代之前的西方世界,或西方之外的世界都是聖光籠罩的社會。

如果《永恆回歸的神話》傳達的是初民對聖化時間的渴求,他於1949年出版的這本《神聖的顯現:比較宗教、聖俗辯證,與人類永恆的企盼》(法文原書名直譯為《宗教史論》),則是探討初民對聖化空間的渴求。伊利亞德在此書中,廣泛地討論重要的自然現象的宗教意義,如天、地、日、月、山、川、水、火等物。在唯物論者的世界中,這些重要的自然物是材料因的集結;在浪漫主義時代詩人的眼中,這些自然現象透露了神祕的天籟,是美的朗現。但從人是宗教人的觀點看,自然之物大有事在。

伊利亞德宣稱這些重要的自然現象,恰好不是自己而然,不是認知心的認知對象,也不是美感的意象,而是一種聖顯(hierophany),也就是神聖所衷。神聖是「聖」的價值的彰顯,但也是創造力量的彰顯,所以聖顯之物也是力顯之物。伊利亞德此書所列的重要意象,其內涵和《易經》所說的八卦意象(天、地、水、火、山、澤、雷、風)或五行(金、木、水、火、土)頗為接近。事實上,四行(地、水、風、火)也見於古印度文明及古希臘文明,可見這些重要的自然現象在人類文明初期,應該分享了共同的象徵意義,它們都是聖(道、天、上帝)之所聚。我們可稱呼這些重要的象徵為原型象徵,自然即非自然是名自然,它們代表初民智慧的結晶。

伊利亞德此書可視為神話原型理論的聖經,他的論點可和榮格(Carl Gustav Jung)和巴舍拉(Gaston Bachelard)的原型論相對照。但此書所論更平實切題,也更可能引發其他人文社會科學的響應。

【審閱者序】

走向神聖,鬆綁受苦的心靈

蔡怡佳/輔仁大學宗教學系教授

伊利亞德從1950年起參加艾瑞諾斯論壇(Eranos Conference),一直到1962年。他曾經在回憶錄中提到與心理學家榮格(C. G. Jung)的第一次見面,在半個小時的交談中,他發現榮格既健談,也善於聆聽。伊利亞德在這次會面中對榮格留下特別的印象:「他看起來像是一位中國的聖賢,又像個東歐的農夫。植根於大地母親,卻同時與天接近。」他們最後一次的談話是1959年,在榮格庫斯納赫特(Küsnacht)住家的花園,談到了密契經驗。伊利亞德在回憶錄中提到,榮格當時以酸苦的語氣說,精神科醫師或是心理學家,要嘛是過於愚蠢,要嘛是「缺乏教養」,以至於無法理解密契經驗。榮格所說的「缺乏教養」指的並不是科學的認識,而是對於密契經驗所指向之心靈實在的理解能力。榮格對於心靈懷有超越個人經驗幅度的理解,這也使得他提出對於心理治療的獨特看法:「我的工作的主要興趣不在於治療精神官能症,而是走向神聖的事物。然而,事實卻是,走向神聖的事物才是真正的治療,當你得到神聖的經驗,就脫離了疾病的詛咒。甚至就是疾病會具有神聖的特徵。」要協助人走向神聖的事物,心理治療師就要熟悉保存在神話與儀式中的象徵系統,才有能力辨識心靈朝向神聖時的種種徵象。從這樣的觀點來看,伊利亞德在本書中所討論的「神聖的顯現」,可以作為理解密契經驗所指向之心靈實在的入口,也可以當作心理工作者認識神聖的重要參考。

辨識「神聖的顯現」牽涉到認識現實的雙重性,也就是「神聖」與「世俗」的辯證。我們若只生活在科學給出的單一現實或歷史中,就會失去體驗神聖的能力。神話與儀式是人類歷史中保有雙重識見的所在,對神話與儀式之象徵的探究,可以讓我們恢復雙重的識見,以及對於實在的整體認識。伊利亞德在本書中從天、太陽、月亮、水、石頭、大地、植物、農業、聖地、神聖時間與神話等主題討論神聖顯現的象徵體系。以太陽和月亮為例,其象徵都有原始的兩重性,表達了對立的統一。太陽象徵是「心靈的白晝地帶」,但也與黑暗與死亡有緊密的聯繫,是靈魂的引路人。月亮象徵則表達了人類真實境況的奧祕:「月亮揭示人類的真實境況,在某種意義上人類透過月亮生命看到自己,發現自己的生命更始。」月亮的象徵體系和神話有著一種既痛苦,也帶來安慰的因素;既象徵無常的流變,也表達了永恆的回歸。這些象徵透過光明與黑暗的循環將「生」與「死」聯繫起來。

象徵建立在直觀的能力上,透過象徵的協調所體認到的相似性將不同的碎片「捆綁」在一起:「月亮的節律將和諧、對稱、相似,以及分享編織成一塊無邊的『布』、一張看不見線團組成的『網』,同時也把人類、雨、植物、豐產、健康、動物、死亡、再生、死後生命,以及其他更多事物『捆綁』在一起。」宗教(religion)的拉丁文字根本有「捆綁」之意,透過「捆綁」而照見整體,原來就是「宗教」的原初意涵。宗教象徵的作用在於從碎片到整體的基本整體性的揭露。象徵匯聚多樣意義,尤其是表達「對立統一」的能力,呼應了榮格所指出的「超越功能」。心靈透過夢境或積極想像產生超越對立的象徵,可以視為內在的神話;而神話與儀式則像是源於宇宙心靈的夢境或想像,表達了宇宙統一的整體性。

「綑綁」出現在許多宗教象徵中,其對立面的「鬆綁」也常用來表達生命難題的解決。伊利亞德指出「捆綁」和「鬆綁」的象徵體系揭示了人類在宇宙中的特殊處境:「唯有這個捆綁的象徵體系向人類充分揭示出他的終極處境,並且使他能夠連貫地向自己表達這樣一個處境。」精神分析或是分析心理學的「分析」(analysis),其字根有鬆綁、釋放、使之自由的意涵。作為心理治療的方法,「分析」意味著從令人受苦的「症狀」中鬆綁。當「分析」與「宗教」的字根在此匯聚時,當代精神病理學對精神受苦的理解,便可以在宗教象徵中連結至生命終極處境的宇宙性意涵,得到豐富與擴展:「象徵將表面上完全不相協調的各個層面和各種實在等同、同化和統一起來……只有人類本身變成一個象徵,所有體系以及所有人類-宇宙的經驗才有了可能,而且實際上,人的生命本身在這裡得到極大的豐富和擴張。」在這樣的視野中,心理治療所面對的人的種種難題,存在著一個長久被忽視的宇宙性幅度,仰賴著宗教象徵的中介才得以表達與開啟:「人類再也不會感覺自己是一塊『密閉的』碎片,而是一個生機勃勃的宇宙,向著周圍其他所有生機勃勃的宇宙開放。世界的普遍經驗再也不是某種外在於人、因而最終『陌生』和『客觀』的東西;它們不再和人自身相疏離,而是相反,引導人走向自己,向他揭示它自己的存在和命運。」

伊利亞德在本書所討論的「聖顯」是以神話與儀式的材料為基礎;而分析心理治療透過夢境與積極想像進行象徵的解讀,可以類比為心靈的「聖顯」,引導人尋找自己的神話,踏上自性化的歷程。伊利亞德認為神話是人類心靈自發的創造活動,揭示了膚淺的邏輯經驗所不可企及的本體論區域,比任何理性的經驗更能深刻揭示神聖性的真實結構。儀式提供新入會者跨越世俗門檻、參與超越對立的神聖結構:「對於原始人而言,宇宙的神話和整個儀式的世界成為生存的經驗:當他實現一個神話、參與一個儀式的時候,他沒有喪失自己,沒有忘記自己的存在。恰恰相反,他發現了自己並且逐漸理解了自己,因為那些神話和儀式表達了宇宙的實在,最終他意識到這個宇宙的實在就是存在於他自身之中的實在。」與現代人割裂與異化的存在樣態相反,生活於神聖之中的人感受到實在的每一個層面對他敞開,「走向神聖事物」也就意味著在內在重新創造世界原初的整體性。

神話的象徵表達了人類心靈擁抱實在的方式。在原初的整體性當中,「人類生命中的每一件事情,甚至肉體生命,在其宗教經驗中都有迴響。狩獵、農耕、冶金等技術的發現並非僅僅改變人類的物質生活。它會更進一步,也許更富有成果地改變和影響人類的靈性。」雖然這種整體的識見已經在現代生活中隱沒,人們自古以來在神話與儀式中所經歷的內心感受也已經被遺忘,但伊利亞德認為象徵體系的結構仍然是存在的。榮格從當代人的心靈之中重新「見證著那些史前象徵」,並「重新發現」神話的意義,指出神話對於當代心靈的重要性,這在伊利亞德的這本書中可以得到許多互相呼應的啟發。伊利亞德認為神話的宇宙性象徵誕生於人類的無意識和超意識,對心理學或是心理治療有興趣的讀者可以在本書中看到許多心靈與宇宙互相映照的豐富故事。對宗教研究、心理學,以及心理治療有興趣的讀者來說,本書是不容錯過的經典之作。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價