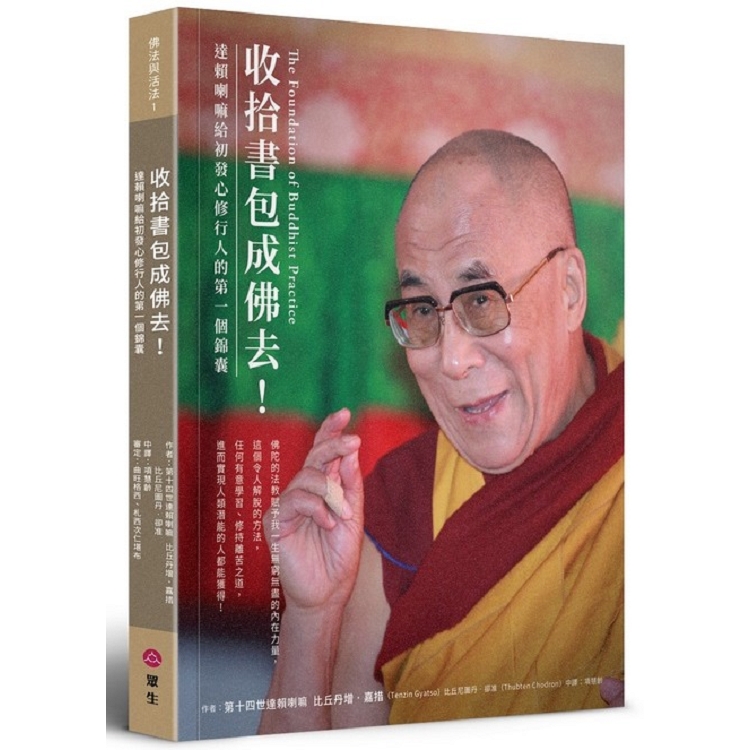

收拾書包成佛去!達賴喇嘛給初發心修行人的第一個錦囊

收拾書包成佛去!達賴喇嘛教你「理性學佛」內容簡介

佛陀的法教,賦予我一生無窮無盡的內在力量,

這個令人解脫的方法,

任何有意學習、修持離苦之道,

進而實現人類潛能的人,都能獲得!

~達賴喇嘛

自稱就像「半個科學家,坐在法座上」的達賴喇嘛,

對於學習佛法,抱持理性的態度,

他鼓勵佛法素人,一定要觀察、思辨、面對疑慮、解決問題,

要像個科學家一樣,客觀理性、實事求是。

迷信盲信,絕非佛陀教我們面對生命的態度,

尊者教我們,從認識身心是什麼,決定自己要怎麼活,

到找個好老師,幫自己安排禪修,

開始鍛煉自心,磨練智慧,邁向解脫,

請這麼清楚理性的學佛。

我們宛如明珠一顆的心,現在沾滿了無明業習的塵垢,

要破迷除暗,需要學習,需要聞思修,

尊者教你「知其然,也知其所以然」認識佛法基本盤,

「理性學佛」的那瀾陀智慧傳統,

歡迎想「和無明一刀兩斷」的你!

本書由達賴喇嘛尊者分享他一生所修持、關於正等正覺道的佛教法教,為「智悲文庫」系列叢書之一,以如何升起正智慧,在當代實踐戒、定、慧三學為目標。

全書內容豐富、次第分明。從介紹四法印為始,根據中觀應成派的觀點說明緣起、空性等重要的佛教觀念,以及二諦、認知論、現象學,使我們的心靈探索奠基在理性之上。對於如何選擇合格的上師、與上師建立適當關係、安排禪修的學習、如何面對死亡、如何幫助垂死者等,以及業與業報,皆有詳盡探討。閱讀本書不僅能賦予我們生起力量去創造自己希望的未來,過著健康、有益、充滿意義的生活,更快達成修行的目標。

這本書主要談論佛教修行基礎等重要主題,幫助我們把焦點放在值得投入時間和精力的事物之上,為佛法修行建立穩固的基礎。全書內容特別是為了從來沒有接觸過佛法或沒有佛教相關知識背景的人所設計,並且因應現代生活的需求,以嶄新的模式來呈現傳統的法教。

用解脫自在的方式看待世界

緣起、空性,是佛教教義裡非常重要的核心概念,它讓我們了解原本熟悉的事物──尤其是我們的自我──其實不如它們所顯現地那般存在。我們必須去發掘究竟的實相,這個實相並不破斥世界的存在,反而讓我們用一種嶄新、令人解脫自在的方式去看待世界。

怎麼選擇合格的上師

本書中解釋了不同種類的上師,以及好的上師所必須具備的特質、如何與上師建立關係等等,若師生關係出現問題時,又該如何有技巧地表達自己。因為在修行上,我們必須有傑出上師的指引,不能憑自己的喜好;最糟糕的是,不合格的上師可能會帶領我們走上邪道。所以要成為一名善於接受、感受敏銳的弟子,方能確實利益到修行。

全方位認識禪修

我們需要認識禪修的種類,並且知道如何安排一座適合自己的禪修,諸如正確的坐姿、透過觀呼吸來靜心等前行,都能夠使禪修變得容易;念誦那些能夠把心導向善念的偈頌,也可以使心安頓下來,在持誦時,觀想自己在諸佛菩薩面前,會使持誦變得特別真誠深切。禪修,可以幫助我們了解心的明性和覺性。

你能決定要怎麼活

我們檢視自己,為什麼分心散亂而偏離修行的道路?這是因為耽溺於來自他人和感官對境的歡樂,以及對任何痛苦或失望所生起的憎恨,那種只顧追求今生的快樂的態度,使我們忙著要他人和環境去順應自己眼前的願望,忽略了要去創造幸運來世、解脫和正等正覺之因。應用「禪觀死亡」,能有助於去除你死我活的競爭心態,並且定下清楚的「要怎麼活」的優先順序。

目錄

■緣起

一座智慧與慈悲的橋樑

■執筆者序

智悲文庫,給佛法素人的祝福──比丘尼圖丹.卻准

■尊者導言

那瀾陀傳統,理性學佛之必要──達賴喇嘛尊者

■附錄

縮寫簡稱

■第一章:你相信「四法印」嗎?

四法印是佛教根本教義

世俗和勝義二諦的本質

■第二章:獲得不受欺誑的知識

三種對境,三種量

七種覺知

量與非量

三種現量

比量

譬喻量

聖言量

應用三重分析

深思經文的推論

中觀應成派對「量」所採取的獨特觀點

知道我們有一個正因和正量

比量與禪修

■第三章:自我的基礎:身與心

「現象」的分類

五蘊

十二處和十八界

心識分為心與心所

五遍行

五別境

十一種善心所

六種根本煩惱

二十種隨煩惱

四異轉

分別識和無分別識

■第四章:選對上師,成為合格弟子

依止具格上師的重要性

「上師」在當代的定義與認證

三種修行與三種上師的關係

如何探究各種上師的特質

認識發展完善特質的三種上師

有崇高頭銜不等同實際所修證量

好弟子的特質像善法容器

■第五章:理性如法,依止上師

人身難得可貴 起信學習法教

上師是好嚮導 遵循才得受益

藉由看見上師的特質而培養信任

藉由看見上師的仁慈而生起欣賞和敬意

視上師為佛

虔敬心的角色

以上師做為自身行為的依止

對待上師應有的行為舉止

「太親近」可能變太傷心

談談藏傳最受爭議的兩件事

當上師提出奇怪的要求

當上師過世的時候

理性看待師生關係

■第六章:如何安排一座禪修

禪修的種類

修道次第

六種前行

正行和迴向結行

道次第主題之間的相互關係

每座修法之間的休息

請法,領受加持,獲致證悟

■第七章:心、身和投生

有情的心和大腦,互有因果關係

心性如明鏡

從因果肯定有「輪迴投生」的存在

佛陀針對投生的問題所做的回應

■第八章:充滿意義的人生的本質

珍貴人身

稀有難得

擷取珍貴人身的精髓

世間八法

世間八法的過患

■第九章:超越今生

粗顯和微細的無常

從我們自己的教訓中學習

其他的生命形式

死亡時的恐懼或希望?

死亡的過程

在死亡時幫助自己和他人

頗瓦,遷識

■第十章:業和業報

業和業報的法則

業的一般特徵

業的特定特徵

善行

業的分量

辨別善與不善業

業與當前的道德議題

■第十一章:業果

三種業果

業的種子成熟

定業和不定業

當業成熟時

業如何運作

思量業與業報的利益

■第十二章:業的運作

投射和完成業

共業和不共業

原本之不善業和被禁止的行為

意業

表業和無表業

善業、惡業及其業果

清淨惡業

創造我們的未來

誰創造善業?

業的複雜性

創造投生上三道、解脫和覺醒之因

更深入地觀看因果關係

下士道:結論

■辭彙解釋

■推薦閱讀書目

■關於作者

序/導讀

尊者導言

那瀾陀傳統,理性學佛之必要

達賴喇嘛尊者

佛教的貢獻

許多個世紀以來,佛教對人類文化貢獻至鉅,影響重大深遠,尤其在談到那瀾陀傳統的貢獻時,我把它分為佛教科學、哲學及宗教三類。佛教科學探討外在世界、認知外在世界的「心」這個主體,以及心如何透過感官的認知(根知)與心意的認知(意知)、分別知和無分別知而與它的對境互動。佛教科學也討論心如何運用推理而與對境接觸,而這有助於我們真實地認識世界。

佛教哲學主要探討人(我)和現象(法)之世俗和勝義的存在方式、四法印、二諦、空性及緣起。佛教這個宗教則描述修行的基、道、果,並且強調解脫的願望和目標。佛教是以了解佛教的科學和哲學為基礎,佛教的科學和哲學則為通往解脫和正等正覺的道路提供了基礎和必要的元素。佛教假設每一個有情眾生都具有達到正等正覺的潛能,而為了證得這些超脫世俗的狀態,佛教強調心的發展和轉化心的道路。

由於我們生活在一個多重文化、多重宗教的世界,因此我的目標是從世俗的角度來呈現「持戒」和「悲心」這兩個主題,而不仰賴特定的宗教教義,如此一來,不論有沒有信仰、或不同信仰的人都能從中受益。我也希望社會大眾因而能夠接觸古印度文本的智識寶藏,並且確保這些寶藏存續於世界知識體系之內。有鑒於此,我要求一些最為頂尖、學者出身的弟子,把佛教科學和哲學的重點彙編成為概要,並且把它們翻譯成為不同的語言。這一系列概要的書名是《印度佛教經典之科學與哲學》(Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classics),由智慧出版社(Wisdom Publications)出版。

每個人都可以研究佛教的科學和哲學,然而,只有佛教徒和感到興趣的人才會研習佛教教法;我們尊重個人的宗教選擇。「智悲文庫」有感於佛教對世界所做出的心靈和宗教的貢獻,並且是為了那些有意學習和修持離苦(梵:duḥkha,輪迴令人不滿和痛苦的情況)之道、進而圓滿實現人類潛能的人所設立。你將會在「智悲文庫」之中發現,佛教的科學和哲學是修持解脫道的基礎和方法。你也可以學習如何用一種個人的、具轉化功能的方式,來接觸這個令人解脫的知識。

習法的良好態度

佛教的三藏文本包含了睿智的忠告,建議我們如何學習佛陀的法教,以及如何對他人解釋這些法教。由於本書的宗旨在於建立佛教修行的基礎,因此現在就開始著手尤其有益。

在思量習法之於我的人生的重要性,我想起《本生經》(Jātaka Tales)裡的一些偈子 (《道次第廣論》,LC 1.56):

聽聞(學習)是驅散煩惱黑暗之燈,

是小偷無法帶走的無上財富,

是擊潰迷惑之敵的武器。

它是最好的朋友,

透露親身的教導和法門的技巧。

在你亟需幫助時,不離不棄,

是撫慰悲傷這個疾病的良藥,

是擊潰深重罪行之部隊的無上軍團。

它是最佳的聲譽、榮耀和寶藏。

在我的青年時期,西藏面臨一些主權問題,我因而必須接受西藏人民的請求,擔任西藏政府的領袖。當時,我只不過是一個十來歲的青少年,對於剛剛扛起、關係著數百萬人福祉的職責幾乎毫無經驗。雖然時時都感到焦慮不安,但佛陀的法教卻賦予我內在的力量,它們是驅散煩惱黑暗之明燈。

1959年,當我必須突然逃往印度,幾乎留下所有的財物,走向未知的未來時,佛法是在我亟需幫助之時,不離不棄的朋友。我用多年時間所記憶背誦的所有佛經和經典,都跟著我來到印度,在我需要時提供了指引。當我流亡在外,看著故土及其傳統、文化和寺廟都被摧毀的時候,佛法是撫慰悲傷這個疾病的良藥,賦予我樂觀和勇氣。流亡期間,佛陀的法教一直是最佳的聲譽、榮耀和寶藏,因為不論在生或死的時候,它們都是重要且有價值的。

看見了學習佛陀法教的利益之後,我們會想要有效率地聆聽和研究它們,並且了無斷器三過:在聆聽法教或閱讀佛法書籍的時候,如果我們不注意,就學不到任何東西,就像一只上下顛倒的鍋子(覆器),什麼也裝不進去。如果我們不溫習所聽聞、所閱讀的內容,加深自己的了解,我們就會忘記法教,像一只會漏的鍋子(漏器)一般,無法保留注入其內的珍貴甘露。如果我們心胸狹窄、固執己見或習法的動機錯誤,我們就會變成一只汙穢的鍋子(汙器),清淨的甘露或許可以傾注進去,並且留在鍋子內,但因為它混入鍋內的髒汙,因而無法發揮滋養的功效。

有鑒於此,在閱讀本書時,請立定一個健康良善的利他發心,並且祈願:「願我聞、思、修佛陀的法教,如此我就能夠成為一個仁慈、充滿悲心和智慧的人。藉此,願我利益一切有情眾生,並且就長遠而言,願我成為正等正覺佛。」

比丘丹增‧嘉措,第十四世達賴喇嘛,寫於大乘禪寺(Thekchen Choling)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價