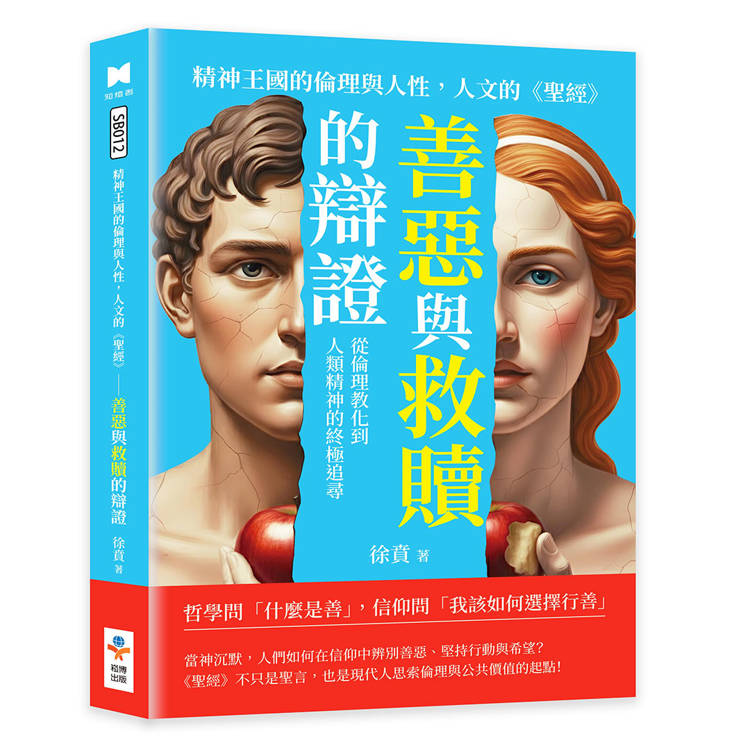

精神王國的倫理與人性,人文的《聖經》──善惡與救贖的辯證:從倫理教化到人類精神的終極追尋

活動訊息

內容簡介

哲學問「什麼是善」,信仰問「我該如何選擇行善」

當神沉默,人們如何在信仰中辨別善惡、堅持行動與希望?

《聖經》不只是聖言,也是現代人思索倫理與公共價值的起點!

▎從信仰走向教化:宗教倫理的現世實踐

本書作為《精神王國的倫理與人性》三卷中的終章,聚焦於宗教信仰如何內化為個體的倫理實踐與情感教化。在前兩冊探討人性的根源與群體秩序之後,本卷回到倫理生活的核心,深入分析基督教信仰如何影響個人的道德抉擇與情感養成。作者指出真正的宗教教化不只是神聖的儀式或戒律,而是一種使人自覺其自由與責任的內在轉化。

▎教化的三重力量:信、望、愛的倫理詮釋

本書以「信、望、愛」三德為核心,重新詮釋基督教倫理觀的深層結構。「信」是人對生命意義與道德價值的承諾;「望」是面對困境仍不放棄道德行動的勇氣,「愛」則是一種具體實踐於人際與社會關係中的倫理力量。這三重力量構成了一種超越律法與懲罰的教化方式,使倫理不再是外在的規訓,而是個人主體與他者、社群之間關係的展現。作者透過剖析聖經文本與歷史實例,闡明信仰如何穿透生活中的選擇、情感與行動,形成一種內斂而持久的倫理意識。

▎信仰中的矛盾與難題:從性別到正義的思辨

性與罪的歷史辯證、宗教對賣淫與財產的態度、戰爭中的和平主義與正義原則、對他者的寬容與排斥,皆是本書關注的倫理議題。作者指出這些看似矛盾的命題,正是宗教倫理中最能引發人思考的部分。特別是在面對性別不平等、貧富差距、暴力與國家權力等現代問題時,信仰提供的答案往往並非單一解方,而是一種持續反思與調整的過程。這樣的思辨使宗教從抽象的神聖命令,轉化為面對現實的公共理性與道德參照。

▎倫理不是灌輸而是喚醒:宗教教化的新意義

作者強調真正有效的教化,不應是權威灌輸,而是引發人內在的自我質詢與責任感。信仰不是讓人屈從,而是使人在痛苦、矛盾與選擇中學會分辨善惡,並勇於承擔行動後果。這樣的倫理教化不是由上而下的命令,而是由內而外的覺醒,使道德成為人與人、人與社會之間真實而持續的對話。透過對《聖經》的重讀,作者讓讀者看見,這部宗教經典所傳遞的不只是神學真理,更是一種關於「如何成為一個有倫理意識的人」的教誨。

▎從教化走向公共:人文倫理的現代延續

在本書的結語中,作者將視野擴展至當代社會,思考在「上帝沉默」甚至「上帝缺席」的時代,宗教倫理是否仍有其意義。他認為即使脫離傳統信仰框架,人們仍可從《聖經》中獲得理解人性、承擔公共責任與追求正義的啟發。信仰教化不再只是宗教儀式的延伸,而是成為人文主義與現代價值之間的重要橋梁。本卷不僅為整套思想體系劃下句點,也為宗教與當代倫理提供了一種開放、理性且富有同理的對話途徑。

本書特色:本書以宗教倫理與道德實踐為核心,探討基督教如何透過信仰教化與情感培育引導人面對自由、善惡與責任。作者結合歷史與現實,分析仁愛、寬恕、正義、性別、財產與宗教寬容等議題,強調宗教教化應引發道德自覺與公共反思,將《聖經》還原為理解人性與倫理變遷的文化資源,是宗教信仰、人文倫理與現代價值對話的重要著作。

當神沉默,人們如何在信仰中辨別善惡、堅持行動與希望?

《聖經》不只是聖言,也是現代人思索倫理與公共價值的起點!

▎從信仰走向教化:宗教倫理的現世實踐

本書作為《精神王國的倫理與人性》三卷中的終章,聚焦於宗教信仰如何內化為個體的倫理實踐與情感教化。在前兩冊探討人性的根源與群體秩序之後,本卷回到倫理生活的核心,深入分析基督教信仰如何影響個人的道德抉擇與情感養成。作者指出真正的宗教教化不只是神聖的儀式或戒律,而是一種使人自覺其自由與責任的內在轉化。

▎教化的三重力量:信、望、愛的倫理詮釋

本書以「信、望、愛」三德為核心,重新詮釋基督教倫理觀的深層結構。「信」是人對生命意義與道德價值的承諾;「望」是面對困境仍不放棄道德行動的勇氣,「愛」則是一種具體實踐於人際與社會關係中的倫理力量。這三重力量構成了一種超越律法與懲罰的教化方式,使倫理不再是外在的規訓,而是個人主體與他者、社群之間關係的展現。作者透過剖析聖經文本與歷史實例,闡明信仰如何穿透生活中的選擇、情感與行動,形成一種內斂而持久的倫理意識。

▎信仰中的矛盾與難題:從性別到正義的思辨

性與罪的歷史辯證、宗教對賣淫與財產的態度、戰爭中的和平主義與正義原則、對他者的寬容與排斥,皆是本書關注的倫理議題。作者指出這些看似矛盾的命題,正是宗教倫理中最能引發人思考的部分。特別是在面對性別不平等、貧富差距、暴力與國家權力等現代問題時,信仰提供的答案往往並非單一解方,而是一種持續反思與調整的過程。這樣的思辨使宗教從抽象的神聖命令,轉化為面對現實的公共理性與道德參照。

▎倫理不是灌輸而是喚醒:宗教教化的新意義

作者強調真正有效的教化,不應是權威灌輸,而是引發人內在的自我質詢與責任感。信仰不是讓人屈從,而是使人在痛苦、矛盾與選擇中學會分辨善惡,並勇於承擔行動後果。這樣的倫理教化不是由上而下的命令,而是由內而外的覺醒,使道德成為人與人、人與社會之間真實而持續的對話。透過對《聖經》的重讀,作者讓讀者看見,這部宗教經典所傳遞的不只是神學真理,更是一種關於「如何成為一個有倫理意識的人」的教誨。

▎從教化走向公共:人文倫理的現代延續

在本書的結語中,作者將視野擴展至當代社會,思考在「上帝沉默」甚至「上帝缺席」的時代,宗教倫理是否仍有其意義。他認為即使脫離傳統信仰框架,人們仍可從《聖經》中獲得理解人性、承擔公共責任與追求正義的啟發。信仰教化不再只是宗教儀式的延伸,而是成為人文主義與現代價值之間的重要橋梁。本卷不僅為整套思想體系劃下句點,也為宗教與當代倫理提供了一種開放、理性且富有同理的對話途徑。

本書特色:本書以宗教倫理與道德實踐為核心,探討基督教如何透過信仰教化與情感培育引導人面對自由、善惡與責任。作者結合歷史與現實,分析仁愛、寬恕、正義、性別、財產與宗教寬容等議題,強調宗教教化應引發道德自覺與公共反思,將《聖經》還原為理解人性與倫理變遷的文化資源,是宗教信仰、人文倫理與現代價值對話的重要著作。

目錄

第三部分:倫理與教化

基督教倫理與教化

倫理需要宗教嗎

信仰、希望和仁愛的「三德教化」

道德完美的神與宗教倫理

幸福與倫理

《聖經》裡的宗教情感

一夫一妻:歷史告誡和當下倫理

性與罪:從古猶太到中世紀

性與罪:從中世紀到宗教改革

從容忍到鄙視:基督教的賣淫觀

私有財產與社會正義

基督教慈善與「窮人」

乞丐不可鄙,義人不乞討

《聖經》裡的權力故事

基督教基督教的和平主義和正義戰爭

不自洽第一講:怎麼理解《聖經》裡的「自相矛盾」

不自洽第二講:人可以從聖典文字的不自洽參悟什麼

「上帝死了」還是「上帝沉默」

在沒有上帝」的世界裡怎麼分辨善惡

基督教人文主義的「人性」

《聖經》閱讀:神聖和敬畏的宗教感

結束語:啟蒙與人的宗教

附錄:與上帝無關的「惡」

一 猶太-基督教裡的「惡」

二 現代哲學關於「邪惡」的兩個里程碑

三 「後鄂蘭」的邪惡問題

四 邪惡與責任

五 在不完美的世界裡,如何抵抗邪惡

基督教倫理與教化

倫理需要宗教嗎

信仰、希望和仁愛的「三德教化」

道德完美的神與宗教倫理

幸福與倫理

《聖經》裡的宗教情感

一夫一妻:歷史告誡和當下倫理

性與罪:從古猶太到中世紀

性與罪:從中世紀到宗教改革

從容忍到鄙視:基督教的賣淫觀

私有財產與社會正義

基督教慈善與「窮人」

乞丐不可鄙,義人不乞討

《聖經》裡的權力故事

基督教基督教的和平主義和正義戰爭

不自洽第一講:怎麼理解《聖經》裡的「自相矛盾」

不自洽第二講:人可以從聖典文字的不自洽參悟什麼

「上帝死了」還是「上帝沉默」

在沒有上帝」的世界裡怎麼分辨善惡

基督教人文主義的「人性」

《聖經》閱讀:神聖和敬畏的宗教感

結束語:啟蒙與人的宗教

附錄:與上帝無關的「惡」

一 猶太-基督教裡的「惡」

二 現代哲學關於「邪惡」的兩個里程碑

三 「後鄂蘭」的邪惡問題

四 邪惡與責任

五 在不完美的世界裡,如何抵抗邪惡

試閱

第三部分:倫理與教化

基督教倫理與教化

基督教倫理是指源自基督教的教義、信仰和經典,特別是《聖經》,所衍生出的道德和倫理原則與價值觀。基督教倫理作為一個框架,用於制定道德決策和指導行為,其基礎是耶穌基督的教導和更廣泛的基督教傳統。它涵蓋了廣泛的道德和倫理問題,包括個人行為、社會正義、人際關係以及個體和社群的責任。

基督教倫理的關鍵組成部分包括:

愛與憐憫:基督教倫理的核心是愛上帝和愛鄰舍如同愛自己的誡命。這種愛與憐憫被認為是應該指導與他人互動的基礎原則。

道德原則:基督教倫理包括諸如誠實、謙卑、寬恕和正直等原則。這些原則源自耶穌的教導,旨在促進美德和正義的行為。

十戒:聖經的舊約中包含的十戒通常是基督教倫理的核心。它們涵蓋了一系列道德領域,包括尊敬父母、不說謊、不殺人或不通姦等。

社會正義:基督教倫理還強調了社會正義的重要性,以及幫助有需要的人。這包括關心貧困、受壓迫和邊緣化的人。許多基督徒將倡導社會正義視為他們信仰的基本表達。

生命的尊嚴:基督教倫理通常強調從受孕到自然死亡的人類生命的尊嚴。這一立場在基督教關於墮胎和安樂死等問題上有所展現。

性道德:基督教倫理通常包括有關性道德的教導,強調婚姻的尊聖和倡導婚前貞操。關於同性戀等問題的觀點在不同的基督教派別中可能存在差異。

基督教倫理信仰和解釋存在顯著的多樣性,因為基督教是一個廣泛而多元化的宗教,包括眾多派別和神學觀點。不同的基督教團體可能強調基督教倫理的某些方面,同時以不同方式進行解釋和應用。

《聖經》裡的基督教倫理主要是社會倫理,不傷害同胞和避免對弱者作惡的命令是《聖經》倫理的根本。《聖經》中規定的大多數道德命令都屬於這一類:應有的正義或「公義」(出23:1-2;申16:18-20);避免賄賂(出23:8)、搶劫和壓迫(出22:20;申24:14);保護寡婦和孤兒和同情奴隸;以及禁止流言蜚語和嚼舌根。除此以外,還有贍養窮人(申命記15:7-11)、為缺衣少食者提供食物或衣物(賽58:7;以西結書18:7)。

由這些倫理律令可以得出激進但合乎邏輯的結論,那就是,人有義務抑制自己的欲望,不讓他的敵人餓肚子(箴25:21),歸還敵人丟失的財產,並幫助他扶起在重軛下前進的驢(出23:4-5)。《聖經》的社會倫理告誡人們要愛和尊重他的同胞(鄰人),在誡命中達到了最高境界。「你不可心裡恨你的親戚,責備你的鄰舍」,其結論是「愛你的鄰舍如同自己」(利未記19:17-18)。這條戒律和其他戒律一樣,其主要目的是避免毫無根據的仇恨,因為這種仇恨破壞了社會的生活。

基督教倫理與教化

基督教倫理是指源自基督教的教義、信仰和經典,特別是《聖經》,所衍生出的道德和倫理原則與價值觀。基督教倫理作為一個框架,用於制定道德決策和指導行為,其基礎是耶穌基督的教導和更廣泛的基督教傳統。它涵蓋了廣泛的道德和倫理問題,包括個人行為、社會正義、人際關係以及個體和社群的責任。

基督教倫理的關鍵組成部分包括:

愛與憐憫:基督教倫理的核心是愛上帝和愛鄰舍如同愛自己的誡命。這種愛與憐憫被認為是應該指導與他人互動的基礎原則。

道德原則:基督教倫理包括諸如誠實、謙卑、寬恕和正直等原則。這些原則源自耶穌的教導,旨在促進美德和正義的行為。

十戒:聖經的舊約中包含的十戒通常是基督教倫理的核心。它們涵蓋了一系列道德領域,包括尊敬父母、不說謊、不殺人或不通姦等。

社會正義:基督教倫理還強調了社會正義的重要性,以及幫助有需要的人。這包括關心貧困、受壓迫和邊緣化的人。許多基督徒將倡導社會正義視為他們信仰的基本表達。

生命的尊嚴:基督教倫理通常強調從受孕到自然死亡的人類生命的尊嚴。這一立場在基督教關於墮胎和安樂死等問題上有所展現。

性道德:基督教倫理通常包括有關性道德的教導,強調婚姻的尊聖和倡導婚前貞操。關於同性戀等問題的觀點在不同的基督教派別中可能存在差異。

基督教倫理信仰和解釋存在顯著的多樣性,因為基督教是一個廣泛而多元化的宗教,包括眾多派別和神學觀點。不同的基督教團體可能強調基督教倫理的某些方面,同時以不同方式進行解釋和應用。

《聖經》裡的基督教倫理主要是社會倫理,不傷害同胞和避免對弱者作惡的命令是《聖經》倫理的根本。《聖經》中規定的大多數道德命令都屬於這一類:應有的正義或「公義」(出23:1-2;申16:18-20);避免賄賂(出23:8)、搶劫和壓迫(出22:20;申24:14);保護寡婦和孤兒和同情奴隸;以及禁止流言蜚語和嚼舌根。除此以外,還有贍養窮人(申命記15:7-11)、為缺衣少食者提供食物或衣物(賽58:7;以西結書18:7)。

由這些倫理律令可以得出激進但合乎邏輯的結論,那就是,人有義務抑制自己的欲望,不讓他的敵人餓肚子(箴25:21),歸還敵人丟失的財產,並幫助他扶起在重軛下前進的驢(出23:4-5)。《聖經》的社會倫理告誡人們要愛和尊重他的同胞(鄰人),在誡命中達到了最高境界。「你不可心裡恨你的親戚,責備你的鄰舍」,其結論是「愛你的鄰舍如同自己」(利未記19:17-18)。這條戒律和其他戒律一樣,其主要目的是避免毫無根據的仇恨,因為這種仇恨破壞了社會的生活。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價