活動訊息

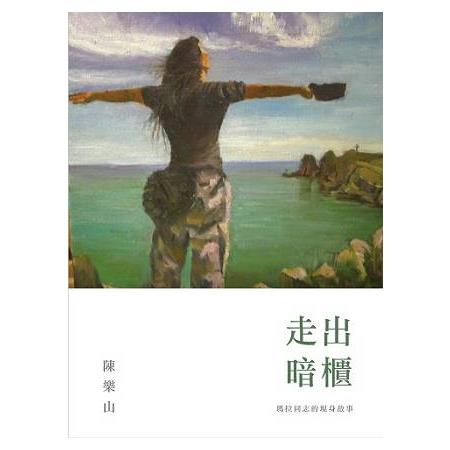

內容簡介

花蓮瑪拉團契同志契友的現身經驗,也是同志基督徒出櫃的生命故事,見證耶穌愛同志。

◎花蓮瑪拉團契的故事,也是同志基督徒出櫃的生命故事

◎異性戀霸權?同性戀霸權?搞清楚這個社會如何建構霸權

◎基督教反同志?同志基督徒出櫃現身,見證耶穌愛同志

暗櫃之中,隱藏著同性戀者的生命故事…

走出暗櫃,意謂同性戀者即將面對世界,揭露自己生命底層的愛慾情愁

外面的世界會友善的接納還是憎惡?用真誠的愛來回應還是隔絕疏離、冷漠以對?

若沒有真實發生在你、我週遭,我們就只能從影視、新聞等媒體中揣測想像。

為什麼?怎麼會?是週遭人的提問,也是同志年少時對自己不曾止息的疑惑。

好不容易接納自己的同志身份,接踵而來的是向世界「現身」的壓力。

該不該?怎麼做?現身之後會更自由地做自己嗎?

那我的家人呢?他們能不能接受?又要如何面對家族親友的提問?

即使經過籌劃,現身之後的世界,仍往往不如想像中美善。

「走出暗櫃」是作者訪談花蓮瑪拉團契多位同志契友的出櫃故事,

由他們自述出櫃前心路的百轉千折,以及在家庭、學校、職場、教會現身的萬般情態,

期待您不只是好奇,更願意佇足傾聽生命故事的低吟,細看暗櫃建構的場景。

如果「走出暗櫃」的故事讓您有些觸動,

請更多關心這些邊緣的少數者,一起建構更友善的家庭與社會氛圍。

畢竟你、我、我們的家人、朋友,乃至我們自己的兒女,

都有可能成為瑟縮在暗櫃角落的人…。

期盼這個世界

不再有暗櫃

本書依據作者 2006 年碩士論文所修改的書名,描述的是花蓮瑪拉團契同志契友的現身經驗。「現身(come out)」,也有人用「出櫃(come out of the closet)」一詞,即向他人告白或承認自己是同性戀者,其中「closet」通常被譯為「衣櫃」或「暗櫃」

目錄

第一章前言

第一節同性戀意識的啟蒙

第二節在家庭中不現身的現身狀態

第三節我的現身經驗

第四節遇見瑪拉團契

第五節研究內容與方法

第二章文獻探討

第一節異性戀霸權與後現代酷兒理論

第二節同性情欲的歷史觀點

第三節當代同性戀的社會處境

第四節同志的現身

第三章一位女同志的現身經驗

第一節在姐妹的親密關係中現身

第二節在家庭的兩代關係中現身

第三節在學校師生的權力關係中現身

第四節在教會信仰的權力關係中現身

第四章五位男同志的現身經驗

第一節CL的現身經驗

第二節WJ的現身經驗

第三節YS的現身經驗

第四節AF、AC的現身經驗

第五章集體現身-看見同志團契

第一節關於「瑪拉團契」

第二節報佳音

第三節同志議題講座

第四節發行刊物

第五節花蓮的同志空間

第六章結論

參考書目

序/導讀

推薦序

維基百科在〈台灣LGBT權益〉的條目中,有一段文字這樣敘述:「根據一份2014年的研究,臺灣社會普遍接納同性戀者,不會因其性傾向而拒絕他們享有交友、求職等權利,多數反對過去對同性戀的種種刻板印象。……2012年《台灣社會變遷基本調查計畫》指出55%受訪者贊成應立法保障同志合法結婚權。」換句話說,同性愛已經不是台灣社會中具大爭議性的議題,不過,台灣教會界卻在此議題上有著激烈的對立爭論。

對於爭議性的議題,一般來說,我們需要有理性的討論、同理心的感受之後,才能採取關懷的行動。台灣好世協會推出三本好書—《走出暗櫃》、《彩虹之約》、《真愛的條件》剛好滿足這三項要求。

《彩虹之約》的作者艾蘋在書中探索台灣同志的處境、同志神學的興起,針對台灣教會有關同志議題之不同立場的聖經詮釋,做全面、深入的探討,解析不同詮釋背後的信仰型態,並嘗試在對立兩邊的中間搭建對話的橋樑。這本書是從聖經、神學的角度來解說同志議題。

《走出暗櫃》的作者陳樂山則是從敘事的角度述說同志的生命故事—身份認同的故事、現身出櫃的故事、追尋信仰的故事。作者指出,差異不是洪水猛獸,只會讓社會更豐富而多彩。有人說,心靈的困惑不能被理解,只能被體會。這本書邀請讀者聆聽同志的故事,感受同志的生命,進而去除偏見,接納同志。

《真愛的條件》的作者張仁和從長老教會〈關心同性婚姻議題之牧函〉的影響,探討基督教會應當如何來牧養、關懷因同志議題引發對立的信徒。這本書有所探討同志議題有知性的探討,也有同志的故事,作者的用心則是帶出適切的關懷行動。

這三本書也好像是我跟同志朋友之關係的歷程。我從無知而排斥,到理解、接納,與關懷,是經歷聖經與神學的探討,基督徒同志生命故事的感化、陶染。三位作者都是虔敬、熱心的基督徒(一位牧師),這三本書也是這三位作者的碩士論文,有著紮實的學術研究做其論述的根基。因此,我極力推薦。

陳南州(前玉山神學院教授、副院長)

作者序

身為同志,一生都要不斷經歷走出暗櫃的躊躇和不安。即便在十年後重新出版碩士論文的此刻,腦袋中反覆酙酌的仍是走出暗櫃可能面臨的種種:那些我從未向他們現身過的家人、親戚、朋友、同事,若是因閱讀本書而發現我的同志身份會怎麼樣?十年前公開論文的忐忑再度攪擾,絲毫不因年齡增長、閱歷豐富而稍稍減損。

2006年的論文記述的是花蓮瑪拉團契成立最初三年的集體行動,和我所訪談契友們的現身故事。十年來物換星移,大多數的契友已離開花蓮失去聯繫。書中最年輕的19歲阿美族少年,現在也即將屆臨30而立,他是否仍然是暗櫃中的同志?還是已經走出暗櫃勇敢做自己?訪談時26歲的職業軍人,背負著奶奶抱孫子的期待,現在是否已在家族壓力下結婚生子,完成長孫傳宗接代的任務?卻在午夜夢迴時溫存初戀男友的情書,交織著被父親發現的驚恐無助?我唯一知道的是那位國中老師,這十年經歷了學校、家長諸多不友善的對待,所有的苦處委屈也只能靠自己消解轉化,卻在另一個展演的舞台上扮裝解放真實的自己。

瑪拉團契在這十年間也有很大的改變。大家討論多年想要成立協會的願景終於實現,未來將聯結更多友好夥伴及資源,進行出版、同志講座等事工,也因此讓我的論文有了再次對外公開的機會,成為「好世協會」成立第一年的出版書籍之一。十年變遷應該有很多內容需要修改增補,但我重讀論文後,發現社會的暗櫃依舊,即使是新世代同志,多數仍然處於是否現身、如何現身的壓力與焦慮中,因此,我想這本論文至今應該還是有其貢獻,而決定維持原本的論文結構和內容,讓它的價值不僅僅在述說同志現身的故事,也保留了與後續同志研究的對話空間。

謝謝所有接受訪談的契友們,不論你們現在何處,都祈願你們身心自在。也謝謝陳南州牧師、邱淑嬪牧師多年來持續關心團契發展,帶領同志基督徒認識上帝的信息。特別謝謝HM,雖然不贊成我對現身故事採取的詮釋觀點,卻仍大力支持這本論文的出版,我非常感激,也期盼HM有機會重新詮釋自己的故事,呈現更多元的同志觀點。

讓我有勇氣敢將這本十年前的論文重新出版問世,最要感謝的是已在天上安息的恩師余德慧,藉由授課、私塾、論文指導、日常談話,引領我一窺詮釋現象學的堂奧。雖然寫論文過程讓我如入十里霧中,搞不懂余老師到底要的是什麼,十年後重讀修改,才發現這一套哲學理路歷久彌新,絲毫不因事過境遷而稍減其價值。即使今日我仍然覺得這門學問深邃晦澀難以言喻,但我相信它已幽幽暗暗地影響我觀看世事萬物的角度,不停留在表面呈現的樣子,而轉向探究事物的實底。對人,也就多一點理解與寬容了。

如果這本論文也能夠觸動您,期盼您也願意放下習而不察的成見,用新眼光檢視社會現象,理解每個人獨特的生命處境,幫助自己更開闊清明,也幫助所有同志走出暗櫃!

陳樂山2016.02.14于花蓮

試閱

本來只想說別人的故事,卻又不得不將自己也推上了舞台!

2004年5月,我決定放棄已蹲點兩年的田野,從對於原住民社區總體營造的探察,轉向到對「同志議題」的研究。這一個看似僅是更換論文題目的簡單決定,其動機卻滿佈著難以言說與理解的莫名。我試圖編造充份的理由來回應關心者的驚訝與不解,而這些理由卻連我自己聽來都覺得欠缺說服力,去放棄一個已建立良好關係的田野,轉進一個全然炯異的研究領域。

對於「他者經驗」的關心所映照出的,似乎是對自己生命歷程的反思,定格在「同志現身經驗的研究」,儘管說的是別人的故事,但難道不是想藉著別人的經驗,言說出自己對生命的理解與渴望嗎?

但是在論文計畫中,我仍然試圖去掩蓋這一切自己也還無法釐清的莫名。我站在自以為最安全的位置包裝以客觀的研究者身份,自信可以脫離一切框架來詮釋敍事者的生命經驗。然而擔任計畫審查的教授們質問:「去除框架的『現身』如何成為可能?」「筆者的standing-point何在?究竟是站在insider的位置還是outsider的位置?」直指核心的問題讓我無法再安全地躲在舞台之後單純地做一個說故事的人,儘管仍然試圖反駁卻又找不出足夠說服他人的理由,最終只得把自己也推上了舞台,提早現身!

這樣的結果,我並非完全沒有預期。早在更易論文題目之時,我就已經思索過這種可能。事實上認真回想過去近十年來在花蓮的單身生活,我何嘗不是一步步在為自己終究要現身的這一天舖路?只是在理性的行動中,我還是比較傾向於將自己置身於一種混沌的狀態,不管內心如何清晰地給自己一種身份定位,對外仍然維持一種不明說的態度,以利於在現實社會中面臨不同的生存處境時,有足夠的彈性空間來應對。

如今在這篇論文裡,我不得不脫離這種曖昧狀態,清楚地交待自己的位置、說出自己的故事,同時引領讀者走進同志的暗櫃,用心去體會同志現身情態的千折百轉。第一節 同性戀意識的啟蒙

我最初的愛戀經驗,在我記憶所及至少可以追溯到國小三、四年級,也不知道是自己真的喜歡還是只因為當時同學間流行起哄的男生女生相互配對遊戲。在這遊戲中,功課好的男生和功課好的女生很容易成為被配對的雙方。我依稀還記得那個和我配對女生的容貌和名字,甚至自己還曾認真的思考過以後長大要和她結婚,也不避諱在同學間表達我對她的愛意,不過兩人擬似戀愛的狀態僅止於在學校同學們的言說間,私底下我們並不常在一起,當然也從未發展成真正的情侶關係。

此後一直到國小畢業前,因為重新分班而讓我不斷有機會和不同的女生相配對,雖然我有時也會礙於男/女壁壘分明的性別界線而極力否認與撇清,但心裡對於這些曾經配對過、功課好又美麗的女生,多數是抱持著高度的好感,並且懷想著對未來結成夫妻、組成家庭的憧憬。

升上國小五年級,我意識到我喜歡一個同班級的男生,不僅上學時經常找機會和他膩在一起,放假期間也常想去他家找他玩。在同學間,我們彼此以乾哥乾弟相稱,在那個階段似乎也是稀鬆平常之事,但對我來說,那種渴望「兄弟之情」的感覺格外強烈,與喜歡女生的感覺很不一樣,即使到現在一旦回憶起他的樣貌,我仍然可以重新感受當時那股強烈的悸動與渴望。不過那時的我並未將這種情愫勾連到「同性戀」,而是以濃郁的兄弟情誼名之。之後在國中、高中、大學乃至進入職場,我總是不自覺的被某些男性所吸引,甚至對他們有性幻想,相對而言,吸引我的女性數量就沒那麼多,而我對她們也都止於共組家庭、養育兒女的想像,未曾產生性的渴望。在那一段搞不清楚自己究竟是異性戀還是同性戀的過程中,不論我是如何喜歡或渴慕一個對象,我都不敢直接付諸行動去追求對方,並嘗試和他或她進一步發展為伴侶關係。在第一章我們將論證,同性吸引太過於普遍,不會是單一基因或其突變就能決定,也不會是多個基因所能造成。同樣,同性吸引實在是太過於常見,所以不會是身體發展的錯誤;但卻可以很有理由地說,它是一種心理特質。對所有人來說,是否成為同性戀,基因的結構和功能,只能暗示我們最終可能成為怎麼樣的人。但基因與性慾之間的關係,則微乎其微。

遺傳學的一些基本原理

不過首先,讓我們來參觀一下人類的細胞核,看看遺傳學的一些基本原理。

如果我們從身體裡隨機挑選一個即將分裂的細胞核,會發現裡面有46個染色體。每個染色體是由一股高度折疊的去氧核糖核酸(DNA)組成;DNA按染色體的長短,又是由6千萬至1.85億個極度扭曲的梯級所組成的長分子(圖1)。如果你把一個細胞的所有染色體攤開、扭正,首尾相連,就會有大約三十億個梯級。1這是個龐大的數目!如果你每天花16個小時,以每秒爬兩梯級的速度往上攀,你將花上一輩子才能到達頂端;至終,你只會攀升到接近自己身高的DNA長度。任何分子,只要不穩定,便會自動破碎。所以有個酵素軍隊不斷地在許多地方修補著,就像一組組的工程人員,攜帶著沙包,站在遭遇洪水威脅的堤防上一樣。

DNA在很多方面,是你之所以為你、不可思議的量尺。生物怎麼造得如此奇妙可畏?但至今我們所見,只是驚鴻一瞥而已!

……

基因的真正工作是什麼

如果還是不清楚,讓我們挑明了說,基因的功能是兼具生物、化學兩個面向的!DNA含有遺傳編碼,主要用於拼寫講明製造蛋白質的指令:通常一個基因編譯出一個蛋白。事實上,這個過程:DNA ─(轉錄成) RNA ─(轉譯成)蛋白質在遺傳學是極其基本的原理,所以它被稱為生化學的中心法則,被比喻為細胞的一種軟體。蛋白質是由稱為胺基酸(大約有20種)的小分子,以各種組合序列拼成。梯子上每3個鹼基(字母)為一組編碼,指定一個對應的胺基酸,來與其他(經類似方式產生的)胺基酸串連,接成蛋白質。例如,三元碼GTA編碼成組胺酸,而GTT編碼成谷氨酰胺。胺基酸的類型、數目所形成的序列,大致決定了一種蛋白質的基本性質。有這麼複雜的過程,錯誤會發生不足為奇。高達三分之一例行產生的蛋白會有錯誤,並被立即分解和回收。這可能是因為它們被折疊成的三維結構,不符合正確的形狀;而不正確的蛋白形狀對細胞是有毒害的。

我們可粗略地總結說,「基因製造蛋白質,而不是(性的)偏好。」(其實它們僅是製造蛋白質的配方,並非基因本身執行這項工作。)

如果該DNA被正確的「讀出」,其配方被精確地遵守,「正確的」蛋白質將在細胞中生產,基因功能因此被「表現」出來;但若一者因生理上的意外,或者正常反饋機制中上層而來的抑制,導致表現的過程被阻遏,就可說該基因是受到「抑制」了。在低等生物體內,大多數基因都會被表現出來,但在複雜的生物體中的任何器官,只有約10-15%的基因被表現出來。例如,決定製造蛋白質,使眼睛發育產生功能的編碼基因,將在趾甲區域的細胞中始終被抑制(參增圖1-2)。蛋白質產生的模式,也取決於其他類型蛋白質受抑制的程度。

有些蛋白質有酶的功能。它們充當催化劑,在化學反應中將較小的組件:胺基酸、單醣(如葡萄糖)、或脂肪酸,製成蛋白質、醣類、以及脂質(或脂肪)等大分子;或者反過來,把這些大分子分解成較小的組件。這意味著,遠不止22,000種獨特的蛋白質被身體製造出來。據估計,全身有20萬到數百萬之多的各類蛋白質;但每一類型的細胞,則只表現出全身蛋白質種類的1/10而已。

生化學家自己也很少能體會一個單細胞會有多複雜。以一個受精卵來打比方,就像一片廣闊的平原,在複雜的網絡上,擠滿了大約十億個舞動的身影,有人獨自旋轉,有些人簡單地排成長鏈、形成小群或圍成圓圈,只為了解離並產生數以千計的他種組合。在這個單一的細胞裡,每秒鐘約有1~100億個生化反應同時進行著:一個充滿動態反應、交互作用、迴饋控制路徑、合作和干擾,目眩驚人的複雜網絡;導致這細胞內成千上萬個基因、以及基因的產物,進行著互動。在整個充滿潛力的人體中,有超過100兆(1012)個細胞以相同的方式發展,並在這非比尋常的生命舞蹈中,開始與彼此產生互動。1996年我離開了在其中出生、成長三十年的台北都會,獨自來到花蓮工作並就此定居。我那不可抑遏的同性情慾和與異性共組家庭的想望仍然持斷並進,在嘗試與異性交往的幾次經驗後,我終究不得不承認自己是無法好好愛一個女人,因為在過程中我總是會不時湧起對於其他男性的渴望。至此,我在內心接受了「同志」的身份,然而在日常生活網絡中,我仍然避免讓「同志」成為別人指認我的標籤之一,面對家人、朋友的催婚,我都以事業或學業未成做藉口,並不敢直接說出我愛男人更勝於愛女人的事實。

除了自己也莫名所以的同性情慾外,在建構同性戀意識的過程中,我認為一些「工具」的配合也十分重要。我對於「同性戀」這三個字的最初理解應該是透過書本,幼年時愛看書的我偶爾會從報紙、雜誌上登載的小說中發現同性戀的故事情節,這些如真似幻的描述格外吸引我的目光。大約是在中學時期,我開始閱讀白先勇、馬森等名家的小說,對於書中同性戀人物的情感刻畫,我常有一種恍若自己的真實感受,同時他們也帶領我去探索我從不曾也不敢踏入的同性戀世界。我當時十分渴望能去台北新公園(現在已更名為228紀念公園)一窺究竟,但也只限於在大白天裡實地搜尋書中人物活動的痕跡,從不敢在深夜去探險。至於那些藏身在街弄中且需要高消費的同志酒吧,就更只能存在於想望中,即便是在我成年之後,我都仍然不敢單獨跨入。

約莫就在我當兵時期,家用電腦開始進駐企業、機關、學校與家庭,我因著擔任文書之職習得電腦的基本操作技術,也因此得以在網路普及化後跟隨時代浪潮跨進網路世界,但因家中沒有電腦,所以網路的應用僅限於工作場域。一直到我遷居花蓮後擁有自己的電腦,網路才在我的私人生活中扮演重要的角色,其中我倚重最深的就是在「同志」領域的探索。

我依稀記得我是從網路的搜尋引擎中查詢「同志」一詞,而開展我的同志生活,除了在網路中獵取同志的相關知識與資訊外,也藉由同志交友網站向外開拓人際互動,逐漸建構對於「同志」清晰而具象的認知。在我的經驗裡,「網路媒介」幾乎是與「情慾取向」同等重要而共同建構了我的同志認同。

第二節 在家庭中不現身的現身狀態我無意將自己的同性戀傾向歸因於家庭的影響,不過從我的家庭背景來看,似乎還頗為符合某些人認定的同性戀者生長環境的家庭樣板。我算是在嚴格的家庭教育中成長的,可歸類為所謂的「嚴母慈父」型的家庭,我上頭還有兩個姐姐,我是家中的獨生男孩。母親對於孩子的課業和行為要求很高,是家中主要的管教者;父親的形象比較溫和,但我仍深刻地記得他偶爾對我生氣時的一些斥責:「沒出息」、「不像個男人」等。這些斥責並不常聽到,但我的印象卻格外深刻,成為父親鮮少對我責罵時我唯一記得的話語。舉個例子,像是在飯桌上,他常認為我吃飯應該要有「男人的樣子」,什麼是男人的樣子?就他的詮釋是「大口吃飯」、「狼吞虎嚥」等,而不是像我一口一口細嚼慢嚥,在飯桌上花了很多時間。

不知是否因為同時兼具清秀的外表與柔弱的個性,童年時期的我經常聽到別人對我的形容詞是:「好像女生!」我不太確知這樣的評價對於我的日後成長有無影響,當時的我也並沒有明顯感受到這句話是否帶有褒貶的意涵,但「成為男人」或「成為女人」的意念,卻不時交互出現在我的想像中。直到進入國中男女分班後,我逐漸意識到:具有女性化特質的男生在純粹男生班的環境中似乎顯得有些怪異;但由於我的學科考試成績很不錯,所以還不致引發同學的揶揄,但班上另一名具較多女性特質的男同學則沒那麼幸運,我經常目睹他在班上遭受同學惡意的言語嘲弄甚至以肢體暴力相向,而當我向導師反映此事後卻仍未獲處理,我對他最後也只能報以有距離的同情。現在重新反省我當時採取「有距離」的態度,還搞不清究竟是因為害怕遭到池魚之殃,還是不自覺地也擔心起自己會變成「像他那樣的人」?

約莫也是在進入青春期的階段,我開始從我喜歡的「乾哥」與其他男生身上學習並刻意摹仿男性化的言行舉止,包括較為粗俗的口頭禪、抽煙、大聲講話等,並儘量修正原本女性化的氣質,但這些被傳統禮教視為粗鄙的行為,我也只敢在獨處或與少數男性同儕相處時才偶爾為之,在家庭或學校中,我仍然努力維持乖寶寶的形象,絲毫不敢造次。行為是遺傳決定的嗎?

標準的遺傳模型是,行為既受天生、又受培育的影響;但也有少數人認為,基因的作用影響得更深遠。尤其是社會生物學家,他們認為所有的人類行為都是由基因所注定,都編碼在基因裡了;其中有些學者試圖找出基因與同性吸引之間的聯繫。我們將在後面的章節詳細查驗這些論點。但是現在,讓我們繼續來看一下基本的遺傳學,看看關於遺傳影響和基因決定論對性行為的關係,還可以作出什麼一般性的聲明。

基因不能單憑自身做任何事

「研究人員發現同性戀基因」,這是1993年媒體所下的大標題,報導美國遺傳學家迪恩·哈默(Dean Hamer)的新聞,他聲稱自己發現了遺傳學和同性戀之間的聯繫(第九章)。但那並非哈默所公開聲明的內容。哈默說:「我們還沒有發現造成性傾向的基因,我們不認為它存在。」哈默知道,任何想證明存在著「同性戀基因」(指由明顯獨斷的單一基因,來管控同性戀的表現)的企圖,在遺傳學上,都是胡說八道。沒有單一的基因足以管控性傾向或任何其他偏好;亦即,沒有可為抽煙、跳舞、或進行冷嘲熱諷負責的基因。

為什麼會這樣?因為,連一個基因要有所表現,都必須被另一些基因表現的產物協同才能發揮作用。這可能需要至少五個(有時多達20個)不同基因的產物組合,才能激活某個細胞中的一個基因去進行表現。這些產物可能是從某些深僻處躍動而來的分子,或者來自細胞的外頭。沒有一個基因是孤島,它總是與其他基因互動著。在這個生化生態體系裡,幾乎不可能有某個基因或少數基因的組合,能完全地控制其他的所有基因;……

同性吸引會是突變的結果嗎?

同性戀社群或遺傳學家極不可能會接受這樣的解釋;但是從生物學的觀點來看,同性吸引可能是基因突變的結果嗎?

造成突變的原因是什麼?它可以只是DNA關鍵處的某個三字碼出了差錯那樣簡單;其結果卻可能會像飛機墜毀在一群舞者中間。他們可能會形成新的圈子和群組,試圖填補死亡的同伴,但是事情不會再一樣了;即使細胞生物學中含有多個酶的修復機制,能很有效率地進行修復工作。而如果許多基因都受到了波及,這許多基因將不得不同時突變;但這是非常不可能的,沒有遺傳學家能接受「自然條件下,會發生多個基因同時突變」的說法。如果我們換成辯論說,有可能是在關鍵的基本控制基因中,只有一個基因突變了;但同性戀在人口中的普遍率,實在無法硬套在這樣單基因突變的假設下。(本章稍後會看到)

……

來看看一個迄今已知的突變,其對人類行為最直接的結果,然後推敲其意涵。……因此,我們不得不說,雖然氧化酶受抑制造成了一個傾向,但並不是非常強。此外,從這種突變產生的病症是很容易控制的:經過輔導之後,這些荷蘭男性都能夠過著實際上正常的生活,而且他們的反社會行為也幾乎消失了。行為的多樣性、不管酶是否受抑制,攻擊程度皆上升的可疑點、以及可被輔導而改變,俱都駁斥了該種攻擊性是遺傳所支配主導的疾病。

服用安慰劑的對照組,其MAOA酵素仍然正常作用,但是攻擊性與實驗組相差無幾(50%≅65%),表示衝動攻擊並非X染色體上的MAOA缺陷基因所造成。

所以,小結:

當今科學所知、與遺傳最有關的某個人類行為,充其量也只是受到基因微弱的影響。

就算行為與基因有關,環境的干預(如飲食、輔導)便能大幅改變、甚至消除該行為(第十章)。正如普羅民所言:

如果某種形式的精神疾病會主要由基因引起的話,人們可能會錯誤地認為,心理治療和其他環境的干預將無效。這種悲觀的論點擺明就是錯誤的。

同性吸引的高發生率不可能是突變

……

任何行為都是多基因鏈鎖共同表現

……

小結

沒有一個主流遺傳學家滿意這個概念:基因支配行為,尤其是同性戀行為。

基因所支配的行為,直到目前,只在非常低等的生物中發現。

從對基因結構和基因功能的理解來看,沒有任何令人稱道的方式,叫基因能必然地在人身上產生同性吸引或其他的行為。

至今尚未發現任何遺傳掌控的人類行為。已發現最接近的遺傳相關行為(一些荷蘭男子的攻擊性)已顯示出,它本身明顯地對心理輔導有反應。

如果同性吸引是遺傳所支配的話,它將無法繁衍後代,可能只要幾代,便從人間絕跡了,不會存留到今天。

一般而言,遺傳學家勉強接受程度相當不明確的某些遺傳影響,大多數人只同意,需要許多(至少五或六到多達數百個)基因,才會對任一特定的人類行為有貢獻。順利考進公立高中後,我想要參加一個國術之類的社團。回家告訴父親,他帶著不信任的語氣對我說:「像你這個樣子一定不行!」我想他的意思是:像我這樣纖細瘦弱的身材一定吃不消,也不適合。從小我就不擅於運動,因此對於自己的體能一直也沒什麼信心,聽了父親的話,擔心起自己參加這樣的社團是不是會被別人笑,因此就打消了念頭改為參加棋藝社之類的靜態社團。

小時候的我,智能發展比體能發展強得多。母親對孩子們基本的要求是:功課要好、不可以學壞,所以我總是有讀不完的課外讀物,卻沒有機會和朋友出去玩耍,久而久之在長輩們的印象中,我是個內向、聽話、愛讀書的孩子。但如今回想,卻懷疑幼年內向的行為表現是源自先天的性格還是家庭教育塑造而成?除父母親之外,家中我最常相處的對象就是大我五歲的姐姐,所以小時候經常是和姐姐以及她的朋友們一起玩「屬於女生的遊戲」,不會打球更不會打架等「屬於男生的運動」,而我對此似乎也習以為常。恃著功課好、人緣佳,又受到老師的寵愛,在同儕(尤其是同性別的男生)之中從不感覺有什麼怪異或自卑。

經歷了國中男女分班以及高中純粹男校,在清一色的男性環境中,我開始產生較大的自卑感,覺得自己比同儕遜色。儘管在功課上仍維持不錯的水準,但是在上體育課或課外活動的時間,我完全無法和多數同學們一同分享各種運動的樂趣,只能和一小撮不擅運動的「乖乖牌」藉讀書之名留在教室。事實上,我非常渴望能像多數男生一樣奔馳在球場,進行一些比較「男性化」的人際互動。同一段時期,不同於幼年的表現,我開始在家中顯露叛逆的行為,並且強力爭取獨立行動的權利,不想讓家人確切掌握我的行蹤,為此經常和母親吵架。順利考上大學後,家人對我的管教終於比較放鬆,我認為這也可能是我與父母間長期抗爭的結果。而學校及系上開放的環境與學風更開啟了我人生的新體驗,我不但變得比較開朗與活躍,也逐漸培養各方面的能力與自信。另一個結構性的因素,是大學班上女多男少(43比7)的環境,讓同儕間的合作與競爭,又趨向非體能性的活動,因此也讓我較為得心應手。由於和女同學相處甚佳,家人也一直以為我可能有交女朋友,只是不願對他們明說。偶爾聊到婚姻的議題,我多半以「結婚有什麼好?」來回應。父母親不圓滿的婚姻的確給了子女不願結婚一個強力的理由,他們也只好不再多問。而隻身於民國39年來台灣的父親,似乎也默默地接受了獨子不願「延續香火」的事實。我一直很慶幸自己並未遭遇到一般同年齡的「獨子」所面臨的結婚生子的壓力,而與祖父母、外祖父母家族近乎斷裂的狀態,也使我和父母親得以避免掉許多有壓力的「關心」。從另一個角度來看,我也獲得了更大的自由,以如此這般獨立的我,不帶絲毫同志的標籤,現身在家庭的網絡中。

2003年秋,我到台北參加同志諮詢熱線主辦的募款晚會,意外發現在台上擔任主持工作的是我表弟。我小時候回外婆家時我們還常有機會玩在一起,但我卻在那場晚會中刻意避開他的視線,不敢與他相認,直到一年後在彼此共同認識的朋友傳話中,證實了兩人的同志身份,我們才尷尬的通了電話,而他其實也早在那場晚會中就看到了我。

同年,一位香港來的堂哥參加我父親的八十大壽,席間在某個我們獨處的時刻,堂哥用港式國語問我:「弟弟,我問你一個問題,你可以不回答我。」我說:「好,給你問。」堂哥說:「弟弟,你是不是gay?」我有些驚訝,但幾乎是沒有猶豫的立即回答:「是!」堂哥說:「我也是!」我們就很戲劇性地相互擁抱。這算是我第一次,也是至今唯一的一次對有血緣關係的人直接come out。由成串基因所引起的遺傳支配,應當是盤旋許多世代的;它並不會如同性吸引實際上在家族中突然出現或消失。所以,同性吸引並非由許多基因所造成。

同性吸引在人口中的發生率是相對地如此頻繁,以致於不可能是僅由單一基因的隨機突變所引起。所以單一基因不能為同性吸引負責。許多基因也不會同時一起突變。

同性吸引出現得太頻繁,以致於不可能是由誕生前發育過程的錯誤所引起,所以就此意義來說它也不是先天性的。

初次被同性吸引的年齡發生範圍遼闊,不像遺傳驅動的人類生命各階段(例如妊娠期、青春期、更年期)都是狹窄的時間寬度;使得同性戀極不像是由遺傳驅動的。

控制基因表現的組蛋白系統,非常強烈地受到環境(例如教養)的影響,使得尋找為某種行為負責的單獨基因,大多變得毫無意義。

同性吸引可能約有10%的遺傳影響,異性相吸約有15%。但都屬於微弱和間接的影響,例如基因使人身材高大,不必然產生籃球選手。

同性吸引更自然地劃分在心理特質的類別中。

超越基因層次

DNA是你之所以為你的量尺嗎?是的,但取決於你做什麼、你採取的決定,你可以終究只是讓你的基因界定你,或完全地超越它們。基因的層面只是樓梯向上的起始層級而已。

動物

在遺傳密碼轉變為成熟的生物之間的每一個階段,所有其他影響(基因本身以外的任何東西)都在持續地以多種多樣的方式互動著,創造新而更高層面的生化互動和發育,每一層面都越來越遠離基因的掌控,也越來越不能從基因來預測。基因和生化過程構成第一步驟。再高一層面,細胞彼此互動著(例如巨噬細胞識別非人體細胞,而吞噬它們)。更高的層面,在不同器官裡250種的組織細胞彼此互動著。又更高的層面,動物體全身與環境互動。也許動物發展的頂峰需從環境學習而得。學習可能是基本生化以上第六個層次,而幾乎與基本生化完全無關。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價