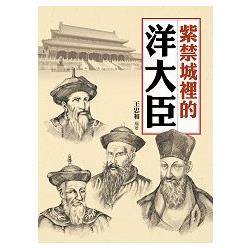

紫禁城裡的洋大臣

活動訊息

內容簡介

明朝萬曆末年,以皇帝為首的封建統治集團糾纏家務,勇於黨爭,使得內政不修,民生凋敝,遍地烽火,邊患頻仍;國家處於危亡的邊緣。這時,以利瑪竇為代表的耶穌會傳教士們來到了中國。他們給中國帶來了一種全然不同的文化理念,給腐敗的政治社會吹進一股清新之風。可是,明朝統治階層已病入膏肓,視西方先進文化而不見,在利瑪竇逝後三十餘年即告滅亡。

入主中原的清朝新貴,以其敏銳的感覺,認識了這種新文化。順治皇帝以帝王之尊與湯若望結為師友,康熙皇帝拜傳教士為師,學習科學知識。接著,耶穌會士源源不斷地來到中國,他們帶來了宗教,但更重要的是科學、文化和價值觀念。從此,中國,這個封閉千年的帝國終於與世界有了交往。

但是,清朝政要出於對政權穩固的需要,以及傳教士內部的鬥爭,開放不久的大門又重新關閉,使得中國失去了躋身強國之林的機會。回顧這段歷史,對於中國人不無借鑒之處。

來華傳教士多達數百人,這裏選其中較為重要的四人,即利瑪竇、湯若望、南懷仁和郎世寧的事蹟做一簡略的介紹。重點著眼於他們給中國帶來的新文化,他們對中國的貢獻,以及他們與中國高層人物的往來等方面。前三人在科學、工程技術等方面貢獻良多,而郎世寧在藝術上面為中國開創了一個新的紀元。

目錄

楔 子 《幾何原本》,中國第一部科學教科書 005

第一章 利瑪竇——中西交流第一人

一、他做了他父親最不希望他做的事情 010

二、九死一生到達印度 012

三、芝麻,開門 014

四、立下了利瑪竇規矩 040

五、利氏之學的中國傳人 043

六、打開了一扇門 060

七、利瑪竇的貢獻 065

第二章 湯若望——順治皇帝稱瑪法

一、一個走後門的學生 072

二、湯若望在明朝 074

三、湯若望在清朝 088

第三章 南懷仁——康熙朝廷帝王師

一、為湯若望仗義執言 132

二、張獻忠給傳教士穿官服是體制所關 134

三、遲到的公平總比不到好 139

四、不能指責南懷仁帶來的是過時的科學 143

五、南懷仁的大炮轟垮了吳三桂 150

六、康熙皇帝是附庸風雅嗎 154

七、耶穌會士與《尼布楚條約》 162

八、康熙帝不許傳教士進入邊境地區 167

九、康熙皇帝和彼得一世 174

第四章 郎世寧——中畫西法開先河

一、是上帝,還是丟斯 178

二、郎世寧在康熙朝 182

三、郎世寧在雍正朝 196

四、郎世寧在乾隆朝 213

附 錄 耶穌會想要把十字架插遍全球

一、天朝鬧家務洋夷圖變革 247

二、兩個蕞爾小國企圖瓜分世界 248

三、耶穌會趁宗教改革之機異軍突起 250

序/導讀

楔子

《幾何原本》,中國第一部科學教科書

萬曆三十五年,即西曆的1607年,初春的一個深夜,北京宣武門內天主堂側的一間小屋內仍然亮著燈光。雖然外面還是春寒料峭,但屋裡充滿了暖融融的氣氛,一個白泥爐子散發的熱氣足以使人忘記這是什麼季節。一張碩大的書案旁,一個中等略高身材的人,緊鎖雙眉,來回地踅著方步。他身穿儒服,頭戴方巾,一副士人的打扮;可是待他轉過頭來,卻是深目高鼻,鬚長及腹,明顯的一張西洋人的面目。書案前,伏著一中年人,手握筆管,面前一張張的稿紙鋪散開來,眼睛卻注視著那個洋人,若有所思——這就是利瑪竇和徐光啟。

利瑪竇一邊走動一邊遲緩地,一個字一個字地口述著:「兩個三角形的一個角相等,夾其角的邊成比例……,不好,不好,這樣說容易造成誤解。」說著,他走到案前,用毛筆在紙上畫了一個草圖,道:「保祿,你看,應該怎麼說這種情況,這裡是兩個三角形,這個三角形的一個角和另一個三角形的一個角相等……,你明白嗎?」徐光啟說:「是的,利師,您的意思我明白。可不可以這樣表述,兩三角形之一角等,而等角旁之各兩邊比例等……」利瑪竇面露喜色道:「正是這個意思,好,就按你的說法……。」然後,他又接著敘述著:「即兩形為等角形。而對各相似邊之角各等。」徐光啟似乎有些跟不上,問道:「這是什麼意思,利師?」「這實際上是說,相似三角形的三個角都相等,不是嗎?」徐光啟恍然大悟道:「啊!真的,兩個等角形的三個內角真的是相等的,對呀,不然怎麼叫等角形呢。可是,您為什麼不乾脆說,三個角相等不是更直接嗎?」利瑪竇緩緩說道:「不能,因為這其中有個邏輯關係在內,是因為夾那個等角的兩個邊的比例相等,才有他們相對的角相等,而不是相反。」徐光啟嘆服道:「果然是推理嚴謹,沒有絲毫漏洞。好,就這樣。」

利瑪竇、徐光啟師徒二人像這樣伏在案前,斟酌字句已經有幾個月了。開始的時候還是揮汗如雨的盛夏,他們顧不得炎熱,一心鑽在書中,一個口述,一個筆錄,配合默契,如今已經到了臨近殺青的時刻了。

徐光啟正在伏案疾書時,偶然一抬頭,瞥見利師雙目微闔,嘴巴微張,眉間挽起一個結,似乎在忍受著難言的痛苦,遂趕緊問道:「利師,您這是怎麼啦?」過了一會兒,利瑪竇才回答道:「唉!這是老毛病了,這幾年,總是覺得右邊的腦袋裡面有些疼痛,休息一下自己就會好的。」徐光啟關心地問:「那您看過大夫沒有?」利瑪竇道:「中西醫生都看過的,大夫也說不出所以然來。大概我的日子也快了。」徐光啟趕緊制止道:「利師,您千萬不要這樣說,您才五十幾歲,怎麼會呢?再說,這裡的教務需要您,我們大明國的學人也需要您,您給我們帶來了那麼多的新鮮事務,我們還沒來得及消化,沒來得及理解……」利瑪竇輕輕歎息道:「我又何嘗願意離開你們?我從義大利歷艱涉險來到中國為的什麼?可是有時候……你們中國不是有句古詩叫做『出師未捷身先死』嗎?……」徐光啟連忙打斷道:「那說的是三國時的諸葛亮,可那是戰爭時期,我們現在沒有戰爭。」利瑪竇反問道:「真的沒有嗎?」接著又自己回答道:「是的,沒有,暫時沒有。」徐光啟一邊收拾書案上面的稿紙,一邊以懇求的口吻道:「利師,您累了,先休息一下吧,我們今天就到這裡,好嗎?」利瑪竇輕輕點了點頭:「好吧,你回去再好好潤色一下,後天我們繼續,怎麼樣?」徐光啟答道:「就是後天。」

徐光啟和利瑪竇又繼續合作翻譯了幾個月,《幾何原本》終於在當年五月付梓出版。不久,徐光啟的父親在家鄉去世,他按照當時官場的規矩,回家守制三年。待他回京時,利瑪竇已經病故——這是後話。

徐光啟走後,利瑪竇坐在書案前面,桌上一摞稿紙的封面上寫著:《幾何原本》,泰西利瑪竇口授,吳淞徐光啟筆受。看著那娟秀工整的字體,不由得想起他和徐光啟翻譯這本書的一段淵源。

利瑪竇來到中國後,接觸的士人當中也有不少講求格致之學的人,自然有些也從事幾何學——中國人稱之為「形學」的著述。可是,他發現中國的形學大都是就事論事,而沒有一個完整的體系和結構,正好像一座房子沒有地基一樣。所以,那些講述對了的並不知道為什麼對,那些說錯了的人也不知道錯在哪裡。於是,他早就有心將他大學老師丁先生的大作《幾何原本》翻譯成中文,也算是不辜負那些慕名而來拜訪他的文人學子對他的一片厚意和仰慕之情。他來中國多年,文章也寫過一些,可是一旦動起手來,才覺出「談何容易」!一方面中西文法迥然不同,而且科學表述又不同於日常會話,其中有著嚴格的邏輯性和縝密的說理性。無奈之下,他曾經試圖找個朋友幫忙,例如在廣東韶州時他就與瞿太素試著合作翻譯過。可是碰到一個投緣的同志談何容易,那瞿太素才華有餘而定力不足,整天只是風花雪月,再不就是秦樓楚館,兩人只合作不到一個月就繼續不下去了。還是來到北京後,有一次和徐光啟談起西洋學問,利瑪竇便把翻譯《幾何原本》的經過,以及幾次半途而廢的事情原原本本告訴了他。徐光啟道:「形學這門學問三代以前直至先秦也曾有人研究,只可惜毀於秦始皇的一把孽火。漢代之後,再講究這門學問的就不過多憑猜測揣摩了——正好像盲人射的,虛發無效;或者只比擬個差不多,也是持螢燭象,得首失尾而已。先師曾說過:『一物不知,儒者之恥』,今天這門學問既然失傳,與其暗中摸索,不如改投明師。如今遇到這本書,又碰到利師這樣的名師,不驕不吝,主動要傳授與人,再若失此機會,何日可再得?」利瑪竇委婉地告誡他說:「此事並非易事,以你四十多歲的年齡,要重新學習一門陌生的學問,談何容易。而且我不想因為這件事情,耽誤了你在翰林院的公務,你可要三思而行啊!」徐光啟道:「我知道此事對我有一定難度,要說困難這東西,你越是避開,他反而越長越大;你若是迎難而上,難事自然就消除了。我意已決,利師就不要懷疑了。」利瑪竇聽了徐光啟的話大有相見恨晚之意,從那以後,他一面教徐光啟幾何學的知識,一面準備翻譯《幾何原本》。如今總算皇天不負有心人,終於大功即將告成了。

欣慰之餘,利瑪竇就上床休息了,頭痛雖然輕了些,但以他的醫學知識,他知道這不是一般的小病。而且,這兩年他覺得自己衰老得特別快——鬚髮皆白,臉上爬滿皺紋。可是,連中西大夫都不知其然,自己又有什麼辦法?索性不去想,還是把精力集中在即將完成的《幾何原本》的翻譯上吧。他實在是太累、太疲乏了,他在這個正月裡幾乎沒有真正休息過,每天的訪客總有不下一百人,上至部院郎官、下至布衣秀才,甚至當朝的內閣大學士也派人送個帖子,算是禮到人到。訪客中,有的來探討學問,有的來談論時事,不少人不過問候一聲扭頭就走。一天到晚地接待訪客已經席不暇暖,外地還經常傳來令人不快的休息,更使他食不甘味。新年元日對別人來說是大塊朵頤,為肚子補足一年的油水;對他卻是精神和體力的極大透支。所以直到現在,他一聽到外面的爆竹聲音還有些心有餘悸。

從中國人的元旦,利瑪竇想起了義大利的耶誕節,那靜謐、溫馨、啟人遐思的節日。是啊,誰不懷念自己的家鄉吶?算了算,他來中國已經二十五年了。雖然他談話、作文時自稱「旅人」,但他天天和中國人打交道,說中國話,吃中國飯,穿中國衣,幾乎忘記自己在這裡是個外國人了。可是,畢竟有些東西是不會改變的,有些事情也是不會忘記的——他身體裡流淌的義大利血液是絕不能改變的,他也不會忘記養育他的馬切拉塔,那座落在小山之顛袖珍古堡式的小城。他依稀記得青松翠柏中隱約可見的鐘樓,城牆隨山勢蜿蜒上下,環城道路沿著城牆跌宕起伏,城裡的大街小巷時升時降,真像是童話裡的世界。尤其使他夢徊縈繞的是父母親的那座兩層石頭小樓,母親給他做的乳酪、比薩……。他還回憶起他兒時就讀的小學校,他在羅馬求學的羅馬大學,以及他踏上中國之旅的一幕幕……。

試閱

利瑪竇

中西交流第一人

利瑪竇﹙1552年10月6日——1610年5月11日﹚是義大利耶穌會傳教士,學者。他於明代萬曆年間來到中國,是天主教在中國傳教的開拓者之一。鑒於中國的實際情況,他開創了傳教士的「利瑪竇規矩」,即尊重中國的文化習俗和歷史背景,從傳播科學知識入手,使中國人對西方文化有一基本的了解。他廣交中國知識階層,傳播西方天文、數學、地理等科學技術知識,實乃將西方近代科學文化帶到中國的第一人。他為中國人開啟了一個觀看世界的視窗,改變了中國人以往閉關自守、自高自大的陳腐觀念。他也是第一位閱讀中國文學並對中國典籍進行鑽研,又將其介紹給西方的學者。所以利氏也是溝通中西文化的拓荒者。明清之際,教外人士有時就把天主教稱為「利氏之教」或「利氏學」,其他傳教士則是「利氏之徒」,將那時的西學也都一律歸為利氏所帶來,可見其影響之大、之深、之廣。

一、他做了他父親最不希望他做的事情

利瑪竇於1552年出生於義大利境內之教皇國﹙ChurchStates﹚的瑪律凱州(Marche)馬切拉塔城(Macerata)。此地與文藝復興的發源地,佛羅倫斯相毗鄰;而且出了一個聞名遐邇,載譽千古的畫家拉斐爾。利瑪竇原名中文直譯為瑪提歐‧利奇﹙MatteoRicci﹚,利瑪竇是他自起的中文名字,又按照當時士人的習慣,起表字為西泰,又號清泰、西江等。他在中國頗受士大夫的敬重,尊稱其為「泰西」先生、「利先生」、「利子」、「利進士」等。

利瑪竇所誕生的教皇國乃是神聖羅馬帝國皇帝丕平於西元756年贈給教皇的領地,即所謂的「丕平贈禮」,一直存在了一千多年﹙756——1870﹚。在此濃重宗教氛圍的環繞下,利瑪竇從小立下獻身教會的志願,也就不是什麼奇怪的事情了。他的家族是當地的名門——其先祖曾被封為侯爵,他父親是個醫生,家裡經營利氏藥房,並曾經出任教皇國的省長。

利瑪竇的母親性情溫和,是個虔誠的基督徒。小時候的利瑪竇受母親影響很大,他稟承母教,積極參加教會的活動,培養了他虔敬的宗教信仰。從九歲起,童年的利瑪竇一直在家鄉一所耶穌會開辦的學校學習。上學時,他即有志修道,想加入耶穌會。可是,他父親最擔心的就是利瑪竇加入耶穌會——因為不但耶穌會成員要過刻苦的教徒生活,而且傳教經常要去海外,去則有去無還。所以他父親的心態就好像中國一般的家庭不希望子女去當和尚、尼姑一樣。利瑪竇的父親希望他的長子將來能夠繼承祖業,也邁入官場。本來,利瑪竇可以在家鄉繼續求學,因為馬切拉塔有一所創立於1209年的大學。但是為了兒子的仕途著想,他父親將十六歲的利瑪竇送到羅馬去學習法律,為的是有機會結交權貴,將來有人提攜——朝內有人好做官嘛,外國也是如此。可是,利瑪竇一到羅馬,就和耶穌會的教友們來往密切。那時的會首是耶穌會創辦人依納爵的弟子,聖方濟‧波爾濟亞,他出身西班牙公爵,曾任總督,但卻辭去貴族爵位,布衣糙食,過起了苦行僧的生活。利瑪竇深受其精神的感召,他嚮往那種神祕而高尚的教徒生活,對海外傳教也充滿憧憬——總之,他覺得做一個俗吏實在違背自己的意願。

利瑪竇進聖安德列學院學習預科後不久,就於1571年8月15日的聖母升天節那天做了他終生最重要的一個決定——他決定加入耶穌會。

這個決定對他意味著什麼呢?那就是把一生獻給傳教事業,不得娶妻生子,不得過舒適的世俗生活,不得與父母家庭團聚,不得……,不得……。

這個決定對他的父母家庭又意味著什麼呢?那就是再也見不到自己的兒子,因為他已經是屬於神和神的事業了。生離死別,這對世界上任何的父母都是殘忍的,但是使他們始料不及的是,如果利瑪竇留在他們身邊,至多是義大利多添了一個凡官俗吏,而世界上卻少了一位偉大的東西文化的溝通者,中國也少了一位西方文化的傳播者。當然,這個任務終歸還會有別人完成,可那就不是他利瑪竇了。

利瑪竇的父親聽說兒子竟然不聽自己的一再告誡,進了耶穌會,便怒氣沖沖地前往羅馬,準備訓斥兒子一通,並令他退出。可是,正如俗話所說的那樣,「人算不如天算」,當他坐車行至半路時突然發病,不得不中途折回——似乎天意阻擋他去羅馬。利瑪竇的母親於是勸告丈夫,不要違背孩子的意願。利瑪竇的父親只好不再干涉兒子的事情。

1572年,利瑪竇在耶穌會主辦的羅馬學院學習哲學和神學。羅馬學院是耶穌前會首依納爵於1551年創立,因為當時正處在文藝復興時代,所以學院緊跟著時代的步伐,極重視科學和藝術。總之,羅馬學院是當時歐洲極優秀的學校,薈萃了各方面的人才——伽利略曾是該學院的客座教授,有極完備的課程設置——自希臘、羅馬時代以來的重要哲學著作,所以成為青年們神往的聖地。事實上,由於通曉古代和近代知識,且有良好的學術素養,耶穌會士通常是歐洲最有才華的人。利瑪竇師從師數學家克拉維奧(ChristopherClavio)學習數學,克拉維奧神父是德國人,和伽利略、開普勒及其他歐洲最傑出數學家有密切的交往,被稱為「十六世紀的阿基米德」,著有拉丁文版的《幾何綱要》,後來,利瑪竇在中國與瞿太素、徐光啟翻譯的就是克拉維奧的這部著作。其時範禮安神父也是利瑪竇的老師。

五年的學習生涯裡,利瑪竇研讀了幾何學、應用數學、物理學、天文學原理、音樂理論、透視學、天文測量、行星原理、鐘錶製造、教會曆法、修辭學、人類學、哲學、邏輯學、辯論等課程。在這段時間裡,他還學會了拉丁文和希臘語,而且也會使用葡萄牙語和西班牙語。要感謝那時的通才教育,使利瑪竇具有多方面知識和技能。他不但會預測日食,還會繪製地圖,還能製造,修理鐘錶等——既能動腦,又能動口,又能動手。看了這份課程表,我們不得不嘆服這種博大、深邃的教育思想,反觀現在學校裡的狀況,研究牛的不知道馬,研究馬的不懂得豬,真成了專而又專的「專家」。

因為加入耶穌會時,就有過絕財、絕色、絕意,以及傳教地點聽從教皇命令的誓言,所以利瑪竇並沒有過多地考慮將來的安排。那時,耶穌會的傳教士們大多被派往美洲、或是印度、日本、菲律賓等地,但中國還是一個傳教的禁區。一心想要踏上中國本土的沙勿略神父就是在距中國一步之遙的海島上去世的,所以,利瑪竇大概從未想到過要去中國,可是天意卻偏偏安排他去了遙遠的中國。二、九死一生到達印度

年輕人體內充滿了過剩的能量,於是乎外化為激情,表現為衝動——利瑪竇年輕時也是這樣。1577年,他獲准赴遠東傳教。虔誠、急迫去東方服務的熱忱,竟使他放棄了教會允許他臨行前回家探望的機會。誰知,這一決定竟使得他與父母天人永隔,再也沒有見面。

1578年3月24日,利瑪竇從里斯本出發乘船和其他14名耶穌會士一起前往印度傳教。那時在海上長途航行並不像現在的豪華遊輪之旅,是件瀟灑、浪漫的事情——船是木帆船,船艙只有一米高,長度也不過三米,實際上只是個比棺材大一些的空間而已。一路上繞過好望角,途經莫三比克,都是熱帶地區,暑氣逼人,艙內更是如蒸籠一般。在這樣的條件下,很少有人不得病的,而且大多是傳染病。生病後,躺在船艙內洗桑拿浴,病只能加重,不會減輕。又因艙房緊緊相靠,一人得病,會很快與眾人共用;誰能夠闖過這道關口,就只有天知道了。只需看一下歷年耶穌會士去澳門的記錄,就可以知道那時的航海簡直如同以生命買彩票一般:1618年,22個傳教士動身前往東方,抵達澳門時只有8人活了下來。1634年,6人死了4人。1672年,13人竟死了10人。

利瑪竇經過六個月的航行,終於在1578年9月13日到達印度果阿(Goa)——葡萄牙在亞洲最重要的殖民地。果阿位於印度半島西部,天主教許多教派都在此派有代表,負責遠東的傳教事業,葡萄牙國王在這裡享有保教權。

利瑪竇在來到印度之前,由於沙勿略之前對印度的讚美以及教會的神化,他所聽說的印度是個非常令人神往的地方,在這裡傳教也比較容易。但是現實的落差令他大惑不解。1580年,他給耶穌會的歷史學家瑪菲,用葡萄牙語寫的信中說道:「查看一下有關印度、日本的注釋書和地圖類,會發現明顯的謬誤比比皆是。」但是耶穌會在日本布教非常順利,而且在印度還發現了聶斯托里教派(景教)的信徒。這使得利瑪竇他們在精神上感到非常振奮。

利瑪竇開始在果阿修院教授拉丁文和希臘文,後又去中南半島教書半年,1580年升任司鐸。其後返回果阿,在那裡的神學院繼續學習神學。或許是自小受到文藝復興時代人本主義思想的薰陶,利瑪竇在果阿神學院學習時,對於學院不接受印度當地學生的做法非常反感。他認為既然在印度傳教,就應該任用當地人,就應該允許當地人也學習哲學、教理和神學等歐洲文化。他於是寫信給耶穌會總部提出了這個問題。他擔心這種歧視政策是和傳教的目的背道而馳的,只能招致當地人的反感與仇恨。而耶穌會在印度的主要目的,感化異教徒使他們皈依神聖信仰的使命將會化為泡影。他的這種見解在他的一生中始終如一,這也是他進入中國後所持的態度。三、芝麻,開門

1.到達澳門,使自己中國化

由於明朝「片板不能入海」的閉關鎖國的政策,利瑪竇之前的西方傳教士都未能進入中國大陸傳教,而只能停留在澳門。

那時,澳門不過是個荒涼的小島,在嘉靖三十六年﹙1557﹚由明朝政府允許葡萄牙商人在此地落腳,存放貨物,作為通商居留地。澳門﹙Macao﹚的外文名稱即因為其上建有媽祖廟而得。於是,澳門也成為天主教在中國最早的一個基地——澳門教區,其管轄範圍包括中國、安南﹙越南﹚、日本、朝鮮、緬甸、柬埔寨等地。

利瑪竇到達東方時,他在羅馬學院的老師範禮安﹙AlessandroValignano,1538——1606,義大利人﹚作為耶穌會的遠東教區視察員正在澳門停留。範禮安認識到,如果耶穌會不進入中國這樣一個地廣人眾的國家簡直是荒謬的。他也覺察到,對於這樣一個歷史悠久的文化大國,若是強迫他們改變自己原有的習俗,去改奉西方傳統是困難的事情。因此,他明智地決定,傳教士們首先要學習中國語言文字,並和中國人溝通,然後才能談其他——這種務實的態度始終是耶穌會傳教的宗旨。

在澳門的神父羅明堅接受了這個並不輕鬆的任務,具有語言天賦的利瑪竇自然成了他最合適的幫手。因此,羅明堅神父向範禮安舉薦了利瑪竇。萬曆十年﹙1582﹚,三十歲的利瑪竇應召前往中國,8月7日到達澳門。

傳教士們想通過漢語著述天主教義來吸引中國人,「練習用他們的語言寫作,作為一種吸引捕捉他們心靈的手段」,因此他們先在澳門努力學習漢語。開始學習漢語的利瑪竇對完全與西方拼音文字不同的方塊漢字感到很興奮,覺得非常不可思議——當然,其中艱難是不言而喻的。

這些西方傳教士們整天抱著類似今天《英語900句》之類的《中-葡對照句式》練習口語——不是廣東話,而是廣東腔的官話,例如,

客人問:師父到這裡幾年了?

神父:才有兩年。

客人問:如今都曉得我們這邊的官話不曉得?

神父:也曉得幾句。

客人問:也講得?

神父:略略學講幾句。

學過哲學的利瑪竇則採用了形象思維與抽象思維結合的方法來記憶這種神奇的文字,例如,他看到「武」字,頭腦中就浮現了兩個武士角鬥的場景;看到「要」字,就聯想起一個西洋婦女的樣子;通過一個抱著小孩子的女人,他記住了「好」字等等。所以,利瑪竇學習中文進展神速,這首先要感謝他驚人的記憶力,自然,更重要的還是他的刻苦精神。利瑪竇在和羅明堅學習漢語過程中,還合作編了一部《葡漢詞典》,給五千四百多常用中文詞注音,以解決西方人準確拼讀漢字的困難,也可算是西方第一部漢語詞典了。

利瑪竇進入中國的第一站是肇慶,時稱端州。2.肇慶,世界地圖吸引了中國人

萬曆十一年﹙1583﹚,最早到達肇慶的傳教士羅明堅和巴范濟,開啟了破冰之旅。他們想得到兩廣總督陳瑞的許可,進入廣州作為立腳點。

當時肇慶是廣東省會,兩廣總督陳瑞就駐蹕城內。

二人帶了一些當時在中國尚屬較為罕見的禮物,如三菱鏡、自鳴鐘、純絲衣料等去見陳瑞,請求他准許他們在當地居留。按照當時明朝的「移民法」,只有現職的外國使節、伴隨使節來的商人,或是仰慕中華政治文化的外國人才可獲得中國「綠卡」。於是,他們把傳教之事先放在袍子裡面隱藏起來,聲言自己是中國文化的仰慕者,並且附帶保證做大明皇帝的順民。被教士們判定為「貪官」的陳瑞,看在那琳琅滿目禮物的面子上,接受了他們的說法。並立即答應將郊外天寧寺旁邊的地方撥給他們作為立足之地,還可提供他們食物等物品。正當他們樂觀地以為中國大門已經向他們敞開的時候,因朝廷首輔張居正的病故﹙1582﹚,以及接踵而來對他的清算,陳瑞也連帶去職,羅明堅和巴范濟只好垂頭喪氣地退回澳門。

正當他們近乎絕望的時候,事情又有了轉機。

新任總督郭應聘要查明前總督如何允許傳教士們入境,羅明堅和利瑪竇應召再次來到廣州。經過一番周折——自然,送禮,賄賂都是必不可少的,終於在萬曆十一年﹙1583﹚,羅明堅、利瑪竇兩人獲准在廣東肇慶居住。他們為了達到定居目的,不惜給肇慶知府王泮下跪、磕頭;聲言是來自印度的僧人,因仰慕中國政治昌明,希望得到一塊淨土建造教堂,以終生侍奉天主。王知府頗為諒解,允許他們在肇慶崇禧塔旁邊建造教堂——為了入鄉隨俗,起名「仙花寺」。但是,官僚階層的接納並不代表百姓的認可,正當他們興沖沖準備建房時,引起當地居民的反感與抵制,閉塞的鄉人看不慣這幾個大鬍子的外國人,而且對他們來到此地的企圖感到懷疑。小孩子們從高塔上面往他們教堂扔石頭,當教堂僕人抓住一個小孩後,引發了與當地居民的糾紛,以至鬧到公堂。雖然事情經過知府王泮調解平息下來,卻深深觸動了利瑪竇,他認識到要在中國立足,必須首先贏得中國人的尊敬,而最便捷的途徑莫過於通過學術來吸引和教化人心。

在肇慶知府王泮的支持下,一座小巧的歐式風格「仙花寺」終於建成,王知府還親筆題寫「仙花寺」和「西來淨土」兩塊匾額。他們起初的傳教工作進行得十分低調。神父們行事小心謹慎,主要精力都在學習漢語和中國的禮節習俗,以博得中國人尤其是官員們的信任。為減少麻煩起見,他們盡量弱化自己與中國固有文化的差異,對中國官員自稱來自「天竺」——事實上他們的確是從印度來的,這樣使中國人誤以為他們是佛教徒。為了避免引起不必要的誤解,他們也樂於裝扮成和尚的樣子——穿著僧袍,把頭髮、鬍子剃得一乾二淨,一副六根清淨的模樣,這也使中國人更加相信他們是遠道而來的僧人,稱之為「番僧」,背後稱其為「番鬼」。他們在「仙花寺」客廳裡面掛上了聖母瑪利亞的畫像,許多士人、官吏,甚至僧人都來跪拜,呼之為「天主聖母娘娘」;也有人以為那就是觀世音菩薩,更是頂禮膜拜甚恭,這使他們感到異常興奮。其實,從中國人的角度來講,這種舉動更多是出於禮節性的,而沒有多少宗教意義。後來,他們擔心中國人看了瑪利亞的畫像會誤認為他們的神是女性的,而改掛了基督像。利瑪竇向人們解釋來中國的原因:「我們是從遙遠的西方來的教士,因為仰慕中國文化制度,希望可以留下,至死在這裡侍奉天主。」他不敢直接回答傳教的目的,擔心那樣可能會遭到驅逐。進入了中國的利瑪竇對中國文明非常讚佩,他覺得,除了還沒有沐浴「我們神聖的天主教信仰」之外,「中國的偉大乃是舉世無雙的」,「中國不僅是一個王國,中國其實就是一個世界。」他稱讚中國人的勤勞,南方一年兩熟或三熟的作物,除了自然環境之外,重要的因素是中國人的吃苦耐勞。他讚歎中國人溫文有禮,尊重、體諒他人,尤其使他感動的是中國的孝道。他感歎:「柏拉圖在《共和國》中作為理論敘述的理想,在中國已被付諸實踐。」而且他還發現中國人非常博學,「醫學、自然科學、數學、天文學都十分精通」——雖然「在中國人之間,科學不大成為研究對象」。

但是,利瑪竇還發現,在中國祭祖,祭孔,民間宗教、巫術都是根深蒂固的。這和禁止偶像崇拜的一神教——天主教教義都是格格不入的。經過細心地觀察,他發現中國人的祖先崇拜不過是一種崇敬態度,並不代表宗教上的獻祭行為;而民間宗教、巫術等並非嚴格意義下的宗教,因此還不能說是異教徒。利瑪竇深知,在中國這樣的環境下傳教,必須尊重當地的風俗習慣,這樣可能會取得事半功倍的效果,否則,會一事無成。而且,他知道要感動中國人,首先要感動知識階層,要想感動知識份子,必須以知識征服他們。於是,利瑪竇開始了他的「學術傳教」的探索。

為了吸引中國人,他們從西方帶來了許多稀奇的器物,比如聖母像、地圖、星盤和三菱鏡等;還有許多燙金精裝的西方書籍,其中就有阿基米德的《幾何原本》。利瑪竇帶來的各種西方的新事物,的確吸引了眾多好奇的中國人。特別是他帶來的地圖,令中國人眼界大開。

中國學者在「仙花寺」中看見中廳張掛的地圖,與他們以往見到的《華夷圖》、《天下總圖》不同的是,中國並非在世界的中心;而且除了中國之外,還有許多大國。他們便向利瑪竇詢問。利瑪竇指著地圖告訴他們,自己在哪裡出生,從何處動身,經過哪些地方來到中國等等。中國人聽了之後,瞠目相向,感到匪夷所思。他們從來不知道中國之外的世界是如此之大,在天朝上國以外還有這麼多國家,實在是從未聽說過的事情。他們請求利瑪竇將那幅地圖注明漢字,刻印出來。仙花寺中常常是來客盈門,過路的士人、官員很快把利瑪竇的名字傳播到全國各地——其中就有瞿太素、徐大任等。萬曆十二年﹙1584﹚,即到肇慶的第二年,在當地知府王泮的支持下,利瑪竇繪製了用中文標注的世界地圖,名為《山海輿地全圖》,上面注有世界各國的地形、氣候、物產、風俗等;至於該地圖的中國部分,則比當時歐洲出版的地圖更為精確。這比林則徐於十九世紀初年主持編譯的《四洲志》,以及後來魏源的《海國圖志》還要早二百多年。如果說,林、魏是睜眼看世界的第一人,那麼利瑪竇早已把世界呈現在中國人面前了。

利瑪竇第一次向中國人揭示了地球是個球體的概念,並介紹了南北極、經緯線、赤道、極圈、熱帶、溫帶、寒帶等地理學知識。以前,中國人頭腦中還是「天圓地方」的觀念,認為中國就是世界的中心。而且,因為崇拜天地,效天法地的傳統,由天圓地方引申出了「智圓行方」等學說,超越了地理概念成了人們的道德規範。可想而知,利瑪竇帶來的震撼和衝擊是何等的巨大。

此外,利瑪竇還為中國人糾正了一個根深蒂固的錯誤觀念,即認為人的思想是由「心」來完成的。這還是被奉為亞聖的孟子最早定義的:「心之官則思,思則得也,不思則不得也。」﹙見《孟子‧告子上》﹚以後的士人又加以發揮,如南朝的范縝在《神滅論》中,為了破除迷信思想,說:「五臟各有所司,無有能慮者,是以知心為慮本。」再次強調了心臟是思想的器官。而利瑪竇告訴人們,是頭,是大腦,而不是心,才是思維的器官。

利瑪竇製作的《山海輿地全圖》是中國歷史上第一幅世界地圖,圖中使用的許多詞彙和地名至今仍在沿用,如北極、南極、亞細亞、地中海、尼羅河等等。該圖在中國先後十二次重印,而且問世後不久,在江戶時代前期也被介紹到了日本。該地圖也打開日本的封閉狀態,使日本人傳統的崇拜中國的「慕夏」觀念因此發生根本性的變化。對日本地理學的發展,有著很重要的影響。至今,日本仍稱17世紀至18世紀的地圖為「利瑪竇系地圖」。

當然,不是每個中國人都能夠接受利瑪竇帶來的新觀念,例如,當有人看到利瑪竇的地圖中,沒有把「中國」放在世界的正中,便大興「討伐之師」,義正詞嚴道:「利瑪竇以其邪說惑眾,……所著輿地全圖,……

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價