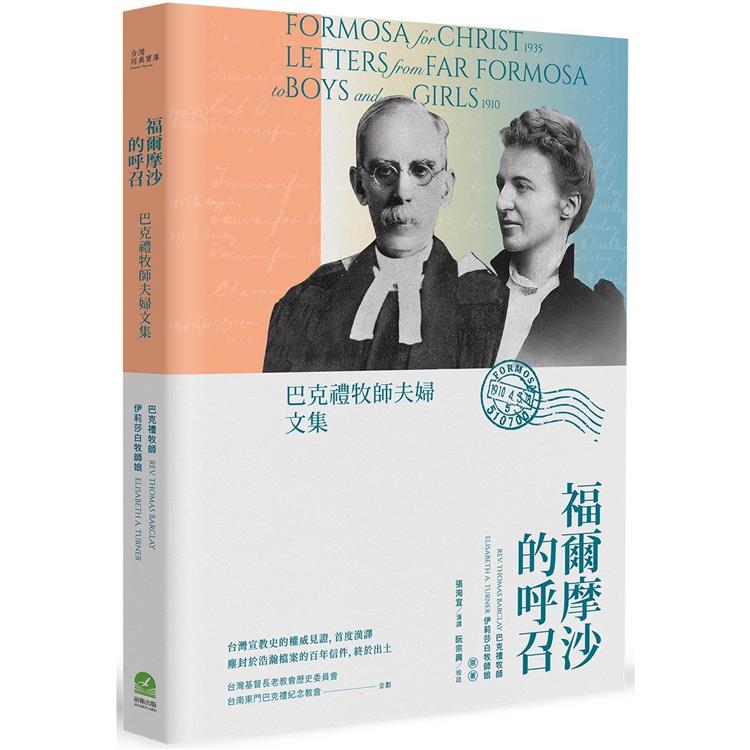

福爾摩沙的呼召:巴克禮牧師夫婦文集

活動訊息

內容簡介

他,為台灣宣教史留下權威見證,首度漢譯

她,塵封於浩瀚檔案的百年信件,終於出土

本書由巴克禮牧師的《為基督贏得福爾摩沙》(Formosa for Christ, 1935)及伊莉莎白牧師娘的《從台灣遙寄給男孩女孩的書信》(Letters from Far Formosa to Boys and Girls, 1910)兩書合譯而成。

1875年,26歲的巴克禮牧師由英國長老教會差派來台,一生在台宣教60年,1935年以86高齡逝於台南。巴牧師創設台灣最早的大學、創辦台灣第一份報紙、大力推行白話字、重譯白話字《聖經》、增補《廈英大辭典》等,是宣教巨擘,更是推動台灣歷史的關鍵人物。《為基督贏得福爾摩沙》一書,是巴牧師在智慧圓熟的晚年,為關心海外宣教的英國長老教會青年所寫。巴牧師在書中回顧了台灣教會從無到有,從草創到蓬勃的發展歷程,他向讀者介紹當時的台灣社會及在日本教育下成長的新興世代的整體面貌,概述教會身處這般社會背景,如何在醫療、教育事工做出種種努力,最終得到何種成果及面臨怎樣難題。

伊莉莎白牧師娘是巴牧師的牽手,她在生命的晚期,為英國的少年寫了《從台灣遙寄給男孩女孩的書信》。牧師娘在書中描述隨同巴牧師進入獵首者的部落,參與和解儀式的驚險經歷;也談到搭船前往東台灣,與阿美族人共度的美好時光。她還說了七個漢人信徒的故事,當中有抽鴉片、殺女嬰的惡習,也有好善樂施的基督徒老人的善舉。牧師娘用溫柔幽默的文字,為讀者勾勒出早期台灣人的鮮活形象。

巴克禮牧師夫婦以其虔誠的信仰,數十年如一日的服事,成就了為台灣奉獻一生的典範身影,其著作早已超越宗教界線,不僅是他們鍾愛台灣的最佳見證,更是台灣人要共同珍惜的精神資產。

本書特點

一、 《為基督贏得福爾摩沙》是台灣基督長老教會奠基者巴克禮博士所撰,英文原版出版於1935年,歷來被視為台灣教會發展史的權威著作,卻遲遲未有漢譯本,因而這次由台灣基督長老教會歷史委員會、台南東門巴克禮紀念教會企劃,聘請熟稔教會史料的專家細心翻譯、校註,終於推出這本期待已久的漢譯版,本書除了完整精譯原文之外,更補充萬餘字的註解,並附上數十張珍貴的相關圖片,讓現代讀者更能親近這本經典作品。

二、 巴克禮牧師在《為基督贏得福爾摩沙》一書中,詳細回顧台灣教會從無到有,從草創到興盛的發展歷程,他用親身參與者的角度,逐一檢視台灣傳統社會的面貌、日治時期新一代台灣青年的心態、外籍宣教師在台灣的傳教方式、教會醫院及教會學校的營運狀況等,既是個人宣教生涯的總回顧,也是當時台灣社會的總面向,因而史料價值遠遠超越宗教界線,堪稱是認識台灣歷史必讀的作品。

三、 《從台灣遙寄給男孩女孩的書信》是伊莉莎白牧師娘的作品,她是正規的護理人員,1892年與巴克禮牧師結婚,婚後三個月隨夫來台,以醫療專業結合宣教服務,她照護患者,自身卻為腦疾所苦,加上長期舟車勞頓,體力耗損極大,1909年病逝於上海,本書則於隔年1910年出版,原書未見於英國的大學圖書館或公立圖書館,2013年台灣基督長老教會歷史檔案館才在微片中發現這本傳說之書,塵封於浩瀚檔案的百年信件,終於出土。

四、 伊莉莎白牧師娘在《從台灣遙寄給男孩女孩的書信》一書中,向英國的少年講述自己在台灣經歷的許多故事,包括她隨同巴牧師進入獵首者的部落,參與和解儀式的驚險經歷,也談到搭船前往東台灣,乘坐螃蟹轎旅行,跟阿美族人共度的美好時光,也分享七個漢人信徒的故事,當中有抽鴉片、殺女嬰的惡習,也有好善樂施的基督徒老人的善舉,她的文字溫暖趣味,她的筆觸廣及台灣各族群,更難得的是,她以獨特的女性視角,鮮活重現當時台灣各族群的具體形象,現代人若想瞭解自己祖先的言行舉止,本書當是極佳的入門指引。

名人推薦

文史專家一致推薦

方真真|國北教大臺灣文化研究所教授

宋澤萊|作家.第十七屆國家文藝獎文學家

林欣宜|師大歷史學系副教授

翁佳音|中央研究院臺灣史研究所兼任研究員

張隆志|中央研究院臺灣史研究所副研究員

許雪姬|中央研究院臺灣史研究所所長

曾齡儀|臺北醫學大學一般通識組副教授

鄭仰恩|長老教會總會兼任研究員

蔡錦堂|師大臺灣史研究所兼任教授

謝國興|中央研究院臺灣史研究所研究員

(依照姓氏筆畫排序)

目錄

序/導讀

序

敬虔奉獻一生的宣教師夫婦

王昭文|台灣基督長老教會、教會歷史委員會主委

台灣教會很尊崇把福音傳到這裡的外國宣教師,經常訴說他們的故事,鼓勵信徒效法他們的精神。其中,英國長老教會派駐台灣的第五位宣教師巴克禮,是很受看重的一位。他經歷了日清戰爭後台灣政權轉移的過程,在日軍即將佔領台南之際,他和另一位宣教師宋忠堅,受台南紳商之託,擔任和平使者前往日軍駐地,避免了台南可能遭遇屠城的命運,因此而被稱為「拯救一城者」,在台灣歷史上留名。但他身為宣教師,最重要的使命是幫助台灣教會扎根。

巴克禮1875 年抵達台灣,為起步才十年的台灣教會建立神學校(大學),訓練本地傳道人,自然科學、世界史地和聖經神學並重;又為了教育信徒盡快能夠閱讀聖經,推廣「我手寫我口」的白話字,創辦聚珍堂出版社和《台灣府城教會報》(今名《台灣教會公報》),晚年又增補《廈英大辭典》,並完成新舊約聖經的翻譯。在台灣工作六十年,埋骨於台南,大半生陪伴台灣教會成長、茁壯。

從照片上看,他是嚴肅的牧師、教師;從遺留睡袍膝蓋部位的補丁,得知他的敬虔;十六歲開始每年簽名的〈獻身文〉,知其奉獻的心志。巴克禮初到台灣是二十六歲青年,1891 年四十二歲才回英國和蘇格蘭的護理師伊莉莎白.透納結婚。婚後,伊莉莎白以自己在護理工作上的專長投入宣教工作,但並未有女宣教師職位,而是以巴牧師娘身分工作,有個台灣名字「巴以利」。她和巴牧師一起,每年在〈獻身文〉上簽名,顯示兩人對信仰和宣教工作有共同的認識,既是夫妻也是同工。台南東門巴克禮紀念教會是由她開始帶領聚會而後成立的,日本的隨軍牧師細川瀏也受過她的幫助。很可惜巴以利牧師娘1909 年因病去世,至今台灣教會仍懷念她。

2013 年台灣基督長老教會歷史委員會到英國參訪,遇到格拉斯哥大教堂牧師Dr. Laurence Whitley(懷特理),攀談得知他的外祖母是巴牧師娘的外甥女。他們家族流傳這樣的記憶:1909 年巴以利回英國醫治腦疾,病體未大癒,卻堅持回台灣工作,在乘火車跨越歐亞大陸的艱苦路程中再度病倒,死在旅程上,「不得不葬在鐵路邊」。照巴克禮牧師記載,巴牧師娘是在上海的醫院去世,葬在當地外國人墓園。但家人對她在旅途中去世且葬在陌生之處的悲傷遺憾,因為誤解而顯得更為深重。台灣信徒也為巴牧師娘未能歸葬台灣而感到難過,這樣的掛心,促成了這次《福爾摩沙的呼召》的出版。我們無法找到她的墓,但她在台灣所做的一切不會被遺忘。台灣基督長老教會歷史委員會樂見巴以利當年為英國少年少女所寫的小冊子翻譯出版,和巴克禮牧師的著作放在一起,像當年他們一起在〈獻身文〉上簽名。

《福爾摩沙的呼召》呈現早期英國宣教師的原汁原味,有些內容用現在的眼光看會覺得不是很能接受,但這類歷史文獻原本就需要放在當時的脈絡中了解,知道這些觀念是在甚麼樣的背景中產生,又如何在一波波思潮影響下逐步變遷到現在。出版這歷史文獻,就是要誠實面對教會歷史,讓受尊崇的宣教師能以更立體、更真實的形象出現。我們所做的工,若符合上主旨義,願上主堅立。

成全與共生的教會

劉炳熹|台南東門巴克禮紀念教會主任牧師

1903 年,看見新樓醫院與台南神學院員工眷屬需要的伊莉莎白師母,招聚眾人開始聚會、禮拜,成為了台南東門教會的前身。2003 年,時值東門教會百週年紀念,教會更名為「東門巴克禮紀念教會」,向社會大眾述說著:我們的設立是為著紀念巴克禮牧師對台灣社會的貢獻,期盼落實宣教師對台灣的愛,給下一代更美好的台灣!

很快的,時間來到了2022 年,東門巴克禮紀念教會迎向一百二十週年,我們要再次對社會宣講什麼信息呢?教會與台灣基督長老教會歷史委員會合作出版《福爾摩沙的呼召》,不僅對教會來說是一份特別的禮物,相信對台灣社會來說也是如此。

閱讀巴克禮牧師故事時,我們很快的可以接收到他投入宣揚福音、推動教育、翻譯聖經的熱忱,更在1895 年十月二十一日接受府城仕紳託付,前去交涉使日軍和平進城,免去血光之災。一幕幕的美好腳蹤,都在述說巴克禮牧師如何「成全」、疼惜、愛護生活在台灣這塊土地的人們,撒下基督的愛,等候它開花結果。

相對巴克禮牧師,伊莉莎白師母的記錄就顯得稀少,一百多年前的社會文化,女性不免附屬於男性。從她的書稿《從台灣遙寄給男孩女孩的書信》被典藏於巴克禮牧師檔案的最後面,又是個人附檔,就可看出這端倪。即便如此,從有限的史料裡,我們依舊看見伊莉莎白如何忍著腦疾,發揮自己護理的專業照護病患,也支持自己的丈夫巴克禮牧師,到最終不幸於上海別世。她的生命詮釋了「共生」,也就是去照顧,去陪伴每一個與自己不同性別、年齡、成長背景、宗教等的台灣人民,使每個人都能活出盼望,活出愛!

當然,在那個殖民主義興盛的時代,宣教師們仍不免帶著西方文化的眼鏡看待台灣這「化外之地」,從他們的作品裡我們不難瞥見這些觀點。與其以負面的眼光看待,倒不如回歸反思今日台灣教會,經過一百多年了,教會能否延續宣教師的精神,從巴克禮牧師的「成全」與伊莉莎白師母的「共生」,讓基督福音與社會深刻對話,回應時代需求,持續深根成長。

閱讀此書,好似帶我們回到一百多年前,巴克禮牧師與伊莉莎白師母所看見的福爾摩沙。是篳路藍縷,卻滿有上主的護佑;是考驗重重,卻在一關關度過後,意識到自己宛若夜間在懸崖邊行走,直至天亮才知何等幸運!

今日我們以為的偉人,不過是上主所呼召的平凡人,在關鍵時刻做出回應,去做那看似「荒謬」的事,不知不覺映照了上主的榮光。歷史,不會停在過去,我們所走的每一步,都在寫新的故事,它會有將來!

一間見證巴克禮牧師與伊莉莎白師母「成全」與「共生」的教會,走過一百二十年,它依舊會座落府城,典藏記憶,展望將來,創造價值,共寫新生!

致謝

盧啟明|台灣基督長老教會、歷史檔案館主任、牧師

感謝上帝帶領以及許多人的協力,巴克禮牧師和伊莉莎白牧師娘的合璧文集終於出版,這讓他們夫婦永遠「在一起」的願望,透過文字來達成了。

首先要感謝原著者留下寶貴的資料。巴克禮Formosa for Christ英文版,其實在2005 年就以聚珍堂史料第八冊出版為《巴克禮作品集》,裡面收錄故林信堅牧師精彩的導讀,詳細述說巴克禮對台灣教會、文化及歷史的影響;因此這次我們就只用中文翻譯來問世,讓讀者對照翻閱這本宣教師的心路歷程與實況紀錄。

至於伊莉莎白牧師娘的Letters from Far Formosa to Boys and Girls 則是一本「傳說中」的小書,因為是自行出版,所以英國的大學或公立圖書館都找不到。事實上,這也顯示歸檔與性別的問題。過去都往小冊( pamphlet )去找,所以都找不到,沒想到這批資料以書信( letters )的形式,放在巴克禮檔案的最後面,又是addenda individuals(個人附檔),所以被忽略了。此外,伊莉莎白自己的簽名,是冠夫姓的E. A. Barclay,從文獻的保存方式來看,她的卷宗是附屬於巴克禮檔案,自己並沒有單獨成冊。

接著我們要感謝台灣基督長老教會總會歷屆以來的教會歷史委員會,如果不是前輩牧長有所遠見,在2013 年派遣一批同工前往英國尋訪資料、拜會夥伴教會,並且培訓檔案人員,就不會有今天的成果。同時也很高興委員會同意,首次透過民間業界出版,是個突破與嘗試。還有台南東門巴克禮紀念教會,做為冠名的教會,大家義不容辭地認為這是自己的「守備範圍」,全力支援,非常感心。而我們的朋友英國聯合歸正教會,也欣見台灣這邊找到謎樣的史料,並且翻譯出版,讓台英的教會合作關係更加緊密!

感謝寫序的王昭文老師、劉炳熹牧師,撰寫導讀的宋訡瑄老師、黃哲彥牧師,翻譯的張洵宜傳道師、校註的阮宗興長老,還有參與籌備工作的夥伴:總會婦女幹事連嫦美牧師、新樓醫院吳政牧師、台灣教會公報社陳逸凡總編,及蕭芮吟館員整理照片。

十九世紀中葉,往來世界的交通技術與旅遊條件大幅改善,各類旅行紀錄也多了起來。不過整體來說,旅遊書寫者仍以男性居多,女性視角下的異文化接觸紀錄,尤其是關於台灣的描寫,史料價值更為珍貴。這本書若和台灣經典寶庫系列作品做一對觀,相信會很有意思。

一般常說,宣教師總是在駐地才真正找到自己的信仰,這句話用在台灣再貼切不過,她/他們真正發現性別在上帝創造中的美好意義與同工關係。巴克禮邀請太太一起在獻身文上簽名,傳頌古今;伊莉莎白更是教會的開創者。今年是他們夫婦結婚一百三十年,也是台灣的婦女事工百週年紀念,更顯出獨特的意義!

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價