中醫養生初探:入門和實際應用(上冊)

活動訊息

內容簡介

我們總在身體出狀況時才問:「為什麼會這樣?」

但很少在健康時問:「我可以為身體做什麼?」

現代人最該補的,是對自己體質的認識!

▾

|初識|從陰陽、五行等學習中醫基礎概念入門,

|初學|解構十大體質,帶你辨識自我體質,「對症」養生,

|初探|運動養生、食養原則,帶你從動到靜實踐日常養生,

這是一本專為現代人打造的中醫養生入門書,從古老的智慧中,萃取可實踐的行動指南,帶你用現代語言,讀懂中醫、看懂身體、活出健康!

\「你不需要是中醫師,也能用中醫把身體養好。」/

✦為什麼需要學中醫養生?

我們處在一個工作壓力大、睡眠不規律、外食的時代,讓許多人陷入「亞健康」卻全然不覺。

只要學會看體質、懂飲食、練養精氣神,就能逐步從根本培養健康體質,並從日常起居到情緒調節,逐步恢復身體的自癒力。

✦這本書,適合這樣的你

✔對中醫有興趣但沒基礎

✔想改善體質與小病痛

✔想搞懂自己為什麼常常「好像有病但看醫生又沒事」

✔想預防老化與慢性病,從現在開始調整日常生活

本書特色

#中醫難嗎?其實不難

從中醫基礎概念切入,帶你逐步了解體質與健康的真正關聯,解構古老智慧背後的實用邏輯,並搭配飲食建議、日常調理與運動方法,教你用最貼近生活的方式實踐「預防醫學」的核心理念。

#10種體質分類,帶你專屬健康

解析10種常見體質(包含,氣血虛、濕熱、痰濁、表密等),帶你認識自我體質特性,並統整出對應的外形、性格、飲食,以及易產生的疾病等,實現真正「對症下藥」。

#飲食 × 運動 × 體質,全方位養生指南

從主食、蔬果、堅果到調味品,從起居作息到體質辨識,書中融合中醫食養、運動養生與養心之道,讓你從早到晚、從內到外、從身到心全面照顧自己。

但很少在健康時問:「我可以為身體做什麼?」

現代人最該補的,是對自己體質的認識!

▾

|初識|從陰陽、五行等學習中醫基礎概念入門,

|初學|解構十大體質,帶你辨識自我體質,「對症」養生,

|初探|運動養生、食養原則,帶你從動到靜實踐日常養生,

這是一本專為現代人打造的中醫養生入門書,從古老的智慧中,萃取可實踐的行動指南,帶你用現代語言,讀懂中醫、看懂身體、活出健康!

\「你不需要是中醫師,也能用中醫把身體養好。」/

✦為什麼需要學中醫養生?

我們處在一個工作壓力大、睡眠不規律、外食的時代,讓許多人陷入「亞健康」卻全然不覺。

只要學會看體質、懂飲食、練養精氣神,就能逐步從根本培養健康體質,並從日常起居到情緒調節,逐步恢復身體的自癒力。

✦這本書,適合這樣的你

✔對中醫有興趣但沒基礎

✔想改善體質與小病痛

✔想搞懂自己為什麼常常「好像有病但看醫生又沒事」

✔想預防老化與慢性病,從現在開始調整日常生活

本書特色

#中醫難嗎?其實不難

從中醫基礎概念切入,帶你逐步了解體質與健康的真正關聯,解構古老智慧背後的實用邏輯,並搭配飲食建議、日常調理與運動方法,教你用最貼近生活的方式實踐「預防醫學」的核心理念。

#10種體質分類,帶你專屬健康

解析10種常見體質(包含,氣血虛、濕熱、痰濁、表密等),帶你認識自我體質特性,並統整出對應的外形、性格、飲食,以及易產生的疾病等,實現真正「對症下藥」。

#飲食 × 運動 × 體質,全方位養生指南

從主食、蔬果、堅果到調味品,從起居作息到體質辨識,書中融合中醫食養、運動養生與養心之道,讓你從早到晚、從內到外、從身到心全面照顧自己。

目錄

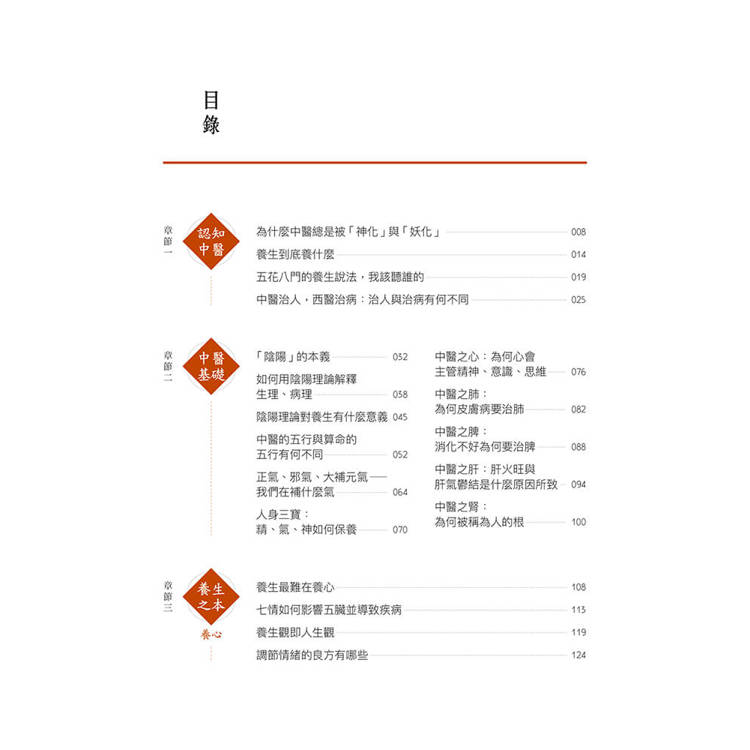

Chapter 1 認知中醫

為什麼中醫總是被「神化」與「妖化」

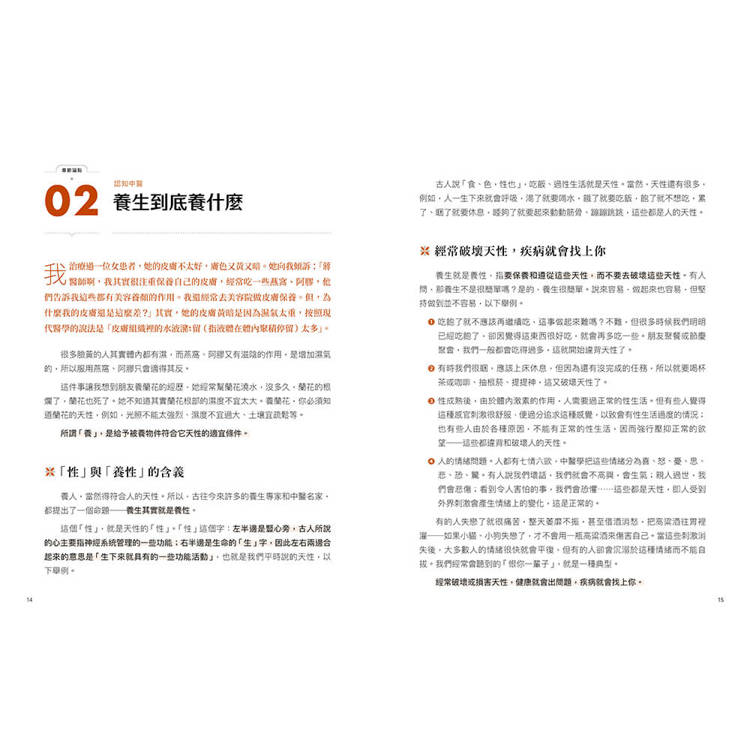

養生到底養什麼

五花八門的養生說法,我該聽誰的

中醫治人,西醫治病:治人與治病有何不同

Chapter 2 中醫基礎

「陰陽」的本義

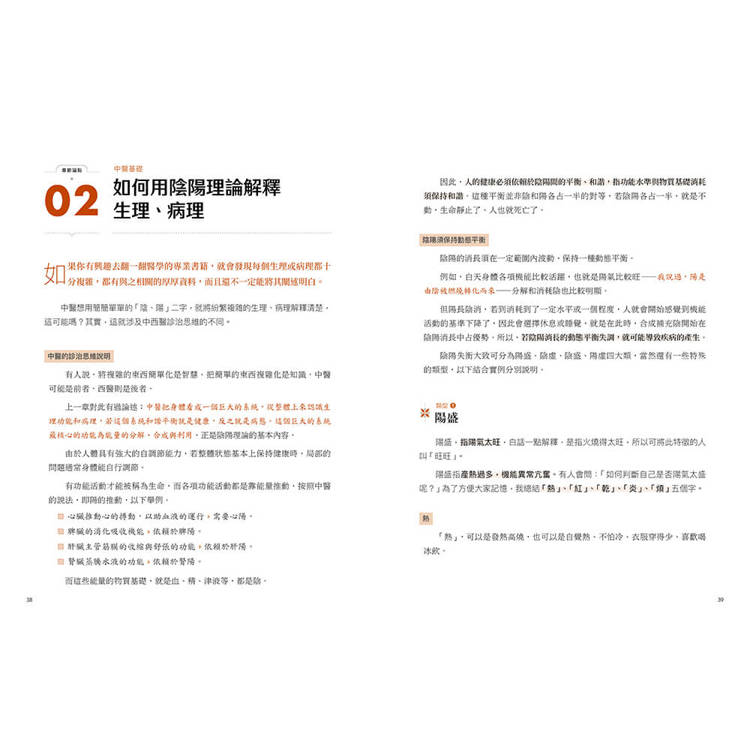

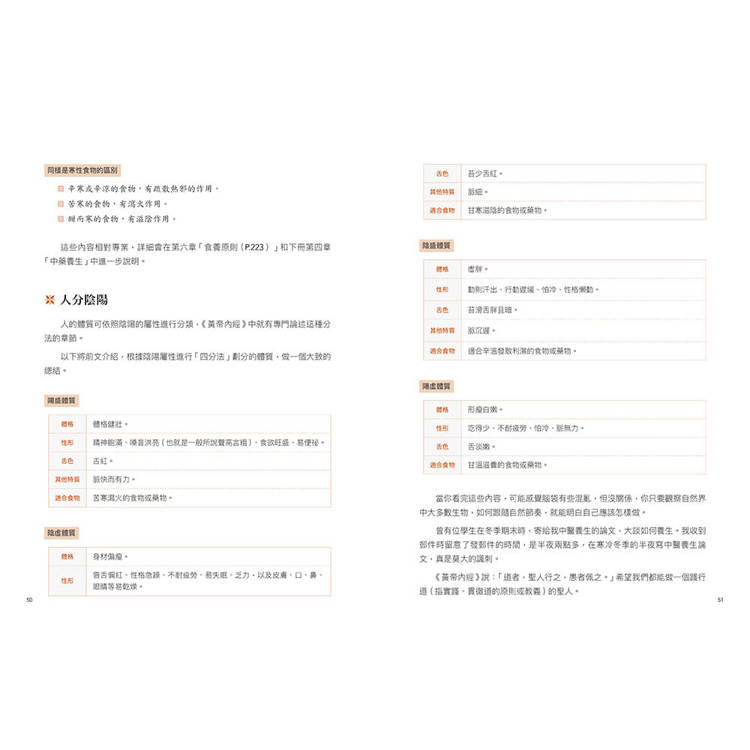

如何用陰陽理論解釋生理、病理

陰陽理論對養生有什麼意義

中醫的五行與算命的五行有何不同

正氣、邪氣、大補元氣—我們在補什麼氣

人身三寶:精、氣、神如何保養

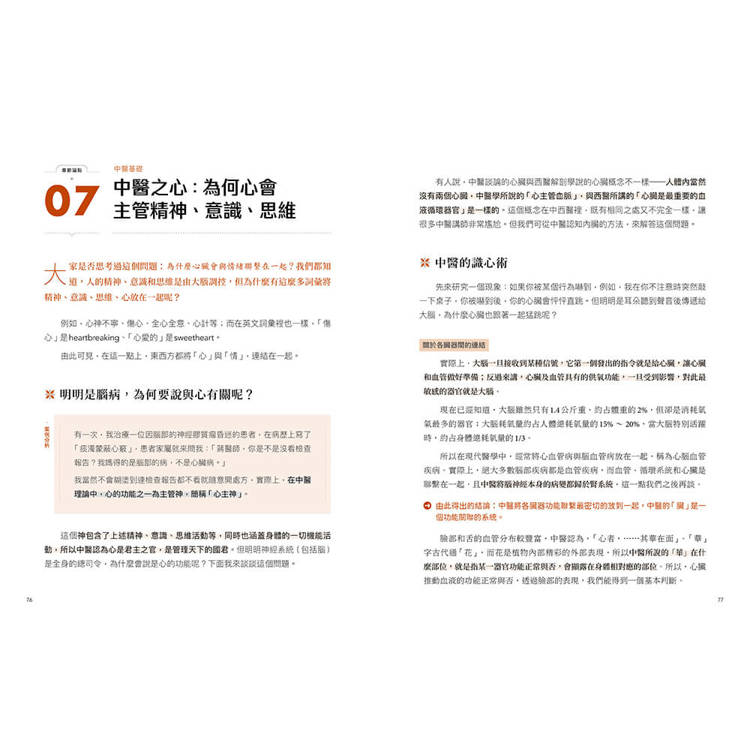

中醫之心:為何心會主管精神、意識、思維

中醫之肺:為何皮膚病要治肺

中醫之脾:消化不好為何要治脾

中醫之肝:肝火旺與肝氣鬱結是什麼原因所致

中醫之腎:為何被稱為人的根

Chapter 3 養生之本:養心

養生最難在養心

七情如何影響五臟並導致疾病

養生觀即人生觀

調節情緒的良方有哪些

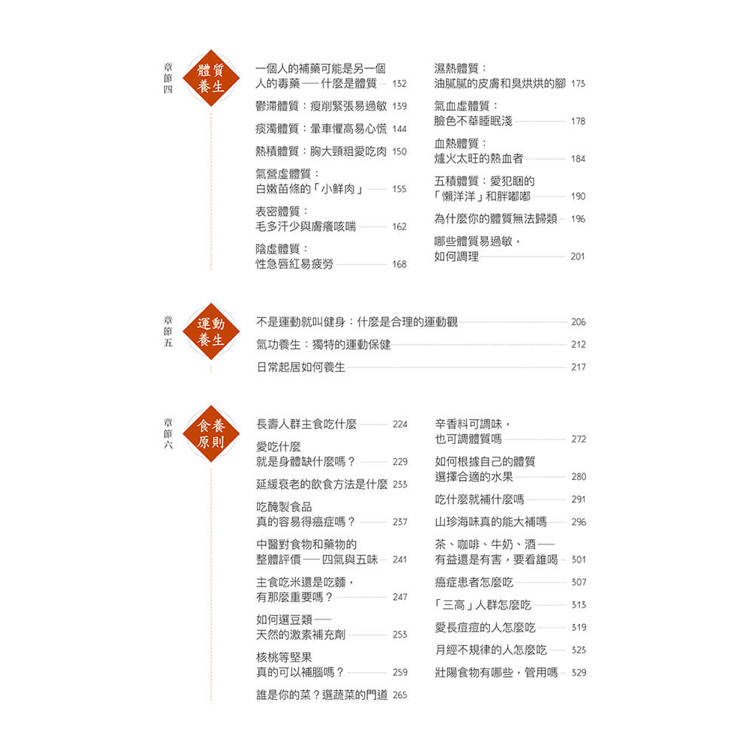

Chapter 4 體質養生

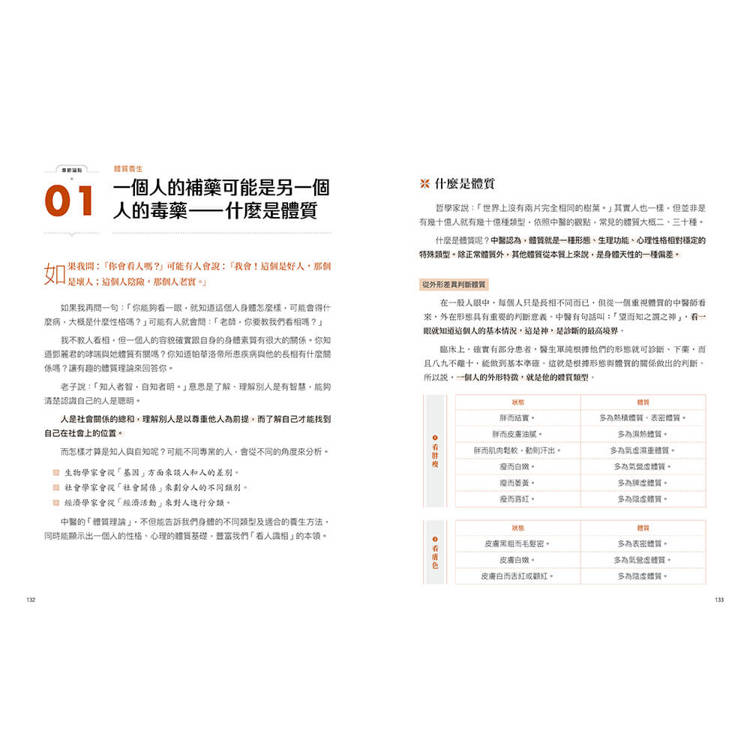

一個人的補藥可能是另一個人的毒藥—什麼是體質

鬱滯體質:瘦削緊張易過敏

痰濁體質:暈車懼高易心慌

熱積體質:胸大頸粗愛吃肉

氣營虛體質:白嫩苗條的「小鮮肉」

表密體質:毛多汗少與膚癢咳喘

陰虛體質:性急唇紅易疲勞

濕熱體質:油膩膩的皮膚和臭烘烘的腳

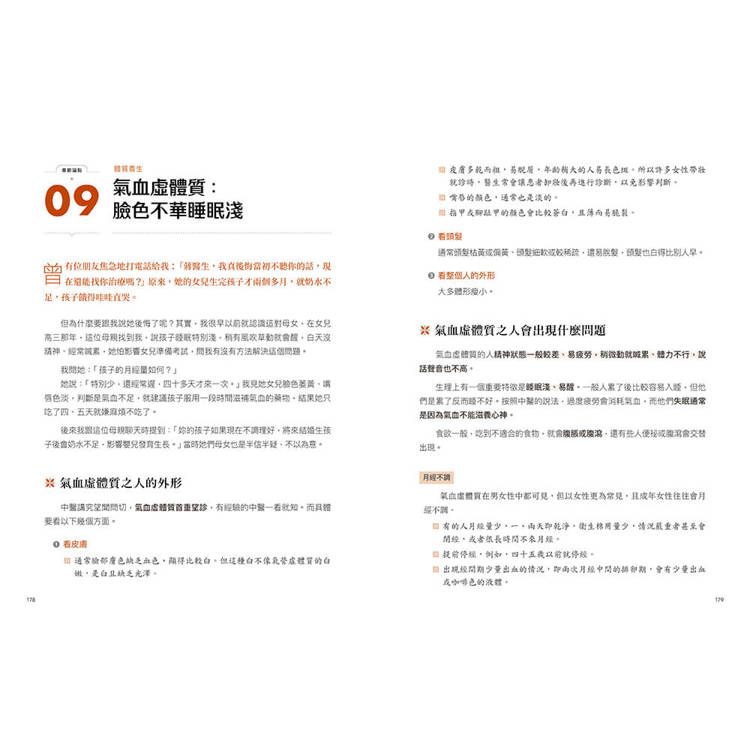

氣血虛體質:臉色不華睡眠淺

血熱體質:爐火太旺的熱血者

五積體質:愛犯睏的「懶洋洋」和胖嘟嘟

為什麼你的體質無法歸類

Chapter 5 運動養生

不是運動就叫健身:什麼是合理的運動觀

氣功養生:獨特的運動保健

日常起居如何養生

Chapter 6 食養原則

長壽人群主食吃什麼

愛吃什麼就是身體缺什麼嗎?

延緩衰老的飲食方法是什麼

吃醃製食品真的容易得癌症嗎?

中醫對食物和藥物的整體評價—四氣與五味

主食吃米還是吃麵,有那麼重要嗎?

如何選豆類—天然的激素補充劑

核桃等堅果真的可以補腦嗎?

誰是你的菜?選蔬菜的門道

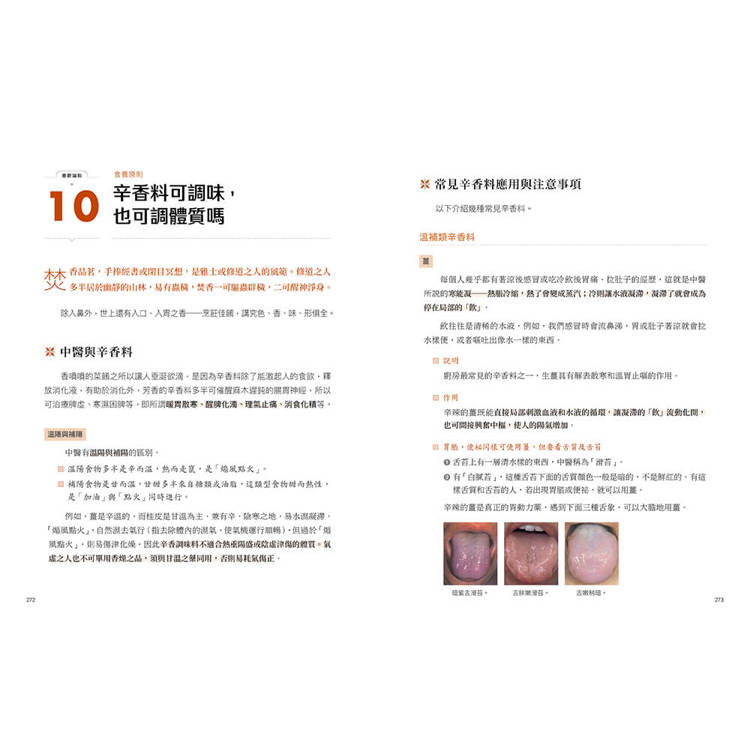

辛香料可調味,也可調體質嗎

如何根據自己的體質選擇合適的水果

吃什麼就補什麼嗎

山珍海味真的能大補嗎

茶、咖啡、牛奶、酒—有益還是有害,要看誰喝

癌症患者怎麼吃

「三高」人群怎麼吃

愛長痘痘的人怎麼吃

月經不規律的人怎麼吃

壯陽食物有哪些,管用嗎

為什麼中醫總是被「神化」與「妖化」

養生到底養什麼

五花八門的養生說法,我該聽誰的

中醫治人,西醫治病:治人與治病有何不同

Chapter 2 中醫基礎

「陰陽」的本義

如何用陰陽理論解釋生理、病理

陰陽理論對養生有什麼意義

中醫的五行與算命的五行有何不同

正氣、邪氣、大補元氣—我們在補什麼氣

人身三寶:精、氣、神如何保養

中醫之心:為何心會主管精神、意識、思維

中醫之肺:為何皮膚病要治肺

中醫之脾:消化不好為何要治脾

中醫之肝:肝火旺與肝氣鬱結是什麼原因所致

中醫之腎:為何被稱為人的根

Chapter 3 養生之本:養心

養生最難在養心

七情如何影響五臟並導致疾病

養生觀即人生觀

調節情緒的良方有哪些

Chapter 4 體質養生

一個人的補藥可能是另一個人的毒藥—什麼是體質

鬱滯體質:瘦削緊張易過敏

痰濁體質:暈車懼高易心慌

熱積體質:胸大頸粗愛吃肉

氣營虛體質:白嫩苗條的「小鮮肉」

表密體質:毛多汗少與膚癢咳喘

陰虛體質:性急唇紅易疲勞

濕熱體質:油膩膩的皮膚和臭烘烘的腳

氣血虛體質:臉色不華睡眠淺

血熱體質:爐火太旺的熱血者

五積體質:愛犯睏的「懶洋洋」和胖嘟嘟

為什麼你的體質無法歸類

Chapter 5 運動養生

不是運動就叫健身:什麼是合理的運動觀

氣功養生:獨特的運動保健

日常起居如何養生

Chapter 6 食養原則

長壽人群主食吃什麼

愛吃什麼就是身體缺什麼嗎?

延緩衰老的飲食方法是什麼

吃醃製食品真的容易得癌症嗎?

中醫對食物和藥物的整體評價—四氣與五味

主食吃米還是吃麵,有那麼重要嗎?

如何選豆類—天然的激素補充劑

核桃等堅果真的可以補腦嗎?

誰是你的菜?選蔬菜的門道

辛香料可調味,也可調體質嗎

如何根據自己的體質選擇合適的水果

吃什麼就補什麼嗎

山珍海味真的能大補嗎

茶、咖啡、牛奶、酒—有益還是有害,要看誰喝

癌症患者怎麼吃

「三高」人群怎麼吃

愛長痘痘的人怎麼吃

月經不規律的人怎麼吃

壯陽食物有哪些,管用嗎

序/導讀

我時常覺得醫書是不能輕易寫的。人言為信,讀者會將書中的內容作為信條去嘗試,如果醫書傳達的資訊是錯誤的,其危害性可想而知。況且歷代的醫書已汗牛充棟,如果沒有什麼親自驗證的新意,就不要輕易去著書立說。那麼,為什麼我要寫這本書呢?這本書的出現,既是偶然,也是必然。

近年來隨著傳統文化及中醫的復興,非醫學專業的普通百姓喜愛中醫、自學中醫的大有人在。隨著人們保健意識的提高,中醫養生的熱度更是日益高漲。常有人問我,如何自學中醫?鑽研古典醫籍,不知從何下手;讀中醫現代教材,又總有隔靴搔癢之感。與此同時,「挺中醫」與「貶中醫」的論戰頻頻見於各類媒體,甚至許多高學歷人士也常常參與其中。然而,我發現這其中真正平心靜氣地進行理性討論的占少數,抬槓式爭吵,甚至謾駡的居多。

對於中醫的態度,時下有兩種說法很盛行,一種是將古典中醫玄化拔高乃至神化,引得外行如癡如醉;另一種是在科學的名義下把中醫批得一無是處,將其斥為「偽科學」。然而有關中醫核心概念的爭論,答案往往很難在古典醫書及現代教材中找到。比如陰陽五行在算命風水中盛行,以此作為核心理念的中醫怎麼會是科學?心明明是迴圈器官,中醫為什麼說心主管神?「肝主疏泄」究竟是什麼意思?屬於泌尿系統的腎臟怎麼會儲藏生殖之精呢?看不見摸不著的經絡到底是什麼?中醫連細菌、病毒都搞不清楚,怎麼就把炎症治好了?諸如此類的問題幾乎是每一個學中醫的人都會碰到的,甚至很多從事中醫工作很久的人也想不明白。我認為,市場上缺乏一本面向普通百姓的、能把中醫理論說明白的書,我內心一直想寫一本這樣的書,卻始終沒有動筆,因為總有些問題沒有完全弄清。

作為常年在西醫院校展開中醫教學工作的教師,我一直努力試圖還原中醫最核心的理論在歷史上的來龍去脈,並作出現代解讀— 這種解讀的原則是不失中醫之靈魂— 再客觀理性地分析其優勢與缺陷。雖然我在學校從事教學工作,但也從來沒有脫離臨床,因此在我的課堂上幾乎所有理論都會結合案例予以說明。意想不到的是,這種亦中亦西、融匯古今、以案說醫的授課模式,取得了很好的效果。

後來我想:作為北京大學的學生,如果對作為傳統文化重要組成部分的中醫不甚了了,或有成見、偏見,那對於傳播中國文化一定是有損害的。因此,我便向北京大學校本部的非醫學專業學生開設了通選課《中醫養生學》。雖然名之曰「養生學」,但實際上我帶著私心,希望借養生之名做好中醫常識的普及,這門課程中有三分之一的課程內容是解讀中醫核心理論。這門課程自開設以來,深受學生喜愛,同時也吸引了一些社會人士旁聽。後來,知名音訊分享平臺喜馬拉雅的編輯來學校旁聽我的課,覺得內容很有意思,希望將該課程放到喜馬拉雅上。由於要面向社會大眾,我在原有課程的基礎上,增加了內外婦兒老等各類常見病的保養內容。由此,這門課程就幾乎包括了中醫養生學涉及的方方面面。

後來海南出版社的宣佳麗女士來找我,希望將此課程編輯成書出版。經過多次討論後,我們重新梳理了本書框架,將其分為「養生之道」和「養生之術」兩大板塊。上冊「養生之道」包括對中醫的認知、基礎理論及體質養生等內容;下冊「養生之術」包括內外婦兒老等各類常見病的分析和常用調養方法,涵蓋了家庭易用的中醫方藥和針灸推拿等內容。其中,體質養生是本書的重點和特色部分,因為本書的體質分類是一種直觀分類法,一看就會,我也在稿件中做了進一步的完善和補充,使這部分內容更加完備、系統,更具有實用性。

以上就是這本書的由來,它可以說是我從事教學和臨床研究幾十年來,對中醫常識解讀的一次總結。雖然有關中醫臨床方面的內容尚不夠詳細具體,但中醫理論中「難啃的硬骨頭」幾乎都可以在這本書裡找到答案或啟示。以此漸進,我相信至少能使方向不偏,如此才可入得堂奧。

其實,養生只是中醫這棵樹上的一個果實而已,不懂中醫而去談中醫養生,那是天方夜譚。這堂「中醫養生課」強調的是養生之道下的養生術,以道統術,道術相結合。現今市面上關於養生之術的書很多,而深入講解養生之道的少。實際上,養生之道的核心就是強調保養人的天性及自癒力,強調人的體質差異。可以說,這兩部分內容是本書與其他養生著作的顯著區別之一。

大道至簡,養生之道其實並不複雜,但如果你不去踐行,那就沒有任何意義,正如古人所說的「知而不行,只是未知」。在此借用老子的話:「吾言甚易知,甚易行;天下莫能知,莫能行」,與各位讀者朋友共勉。

近年來隨著傳統文化及中醫的復興,非醫學專業的普通百姓喜愛中醫、自學中醫的大有人在。隨著人們保健意識的提高,中醫養生的熱度更是日益高漲。常有人問我,如何自學中醫?鑽研古典醫籍,不知從何下手;讀中醫現代教材,又總有隔靴搔癢之感。與此同時,「挺中醫」與「貶中醫」的論戰頻頻見於各類媒體,甚至許多高學歷人士也常常參與其中。然而,我發現這其中真正平心靜氣地進行理性討論的占少數,抬槓式爭吵,甚至謾駡的居多。

對於中醫的態度,時下有兩種說法很盛行,一種是將古典中醫玄化拔高乃至神化,引得外行如癡如醉;另一種是在科學的名義下把中醫批得一無是處,將其斥為「偽科學」。然而有關中醫核心概念的爭論,答案往往很難在古典醫書及現代教材中找到。比如陰陽五行在算命風水中盛行,以此作為核心理念的中醫怎麼會是科學?心明明是迴圈器官,中醫為什麼說心主管神?「肝主疏泄」究竟是什麼意思?屬於泌尿系統的腎臟怎麼會儲藏生殖之精呢?看不見摸不著的經絡到底是什麼?中醫連細菌、病毒都搞不清楚,怎麼就把炎症治好了?諸如此類的問題幾乎是每一個學中醫的人都會碰到的,甚至很多從事中醫工作很久的人也想不明白。我認為,市場上缺乏一本面向普通百姓的、能把中醫理論說明白的書,我內心一直想寫一本這樣的書,卻始終沒有動筆,因為總有些問題沒有完全弄清。

作為常年在西醫院校展開中醫教學工作的教師,我一直努力試圖還原中醫最核心的理論在歷史上的來龍去脈,並作出現代解讀— 這種解讀的原則是不失中醫之靈魂— 再客觀理性地分析其優勢與缺陷。雖然我在學校從事教學工作,但也從來沒有脫離臨床,因此在我的課堂上幾乎所有理論都會結合案例予以說明。意想不到的是,這種亦中亦西、融匯古今、以案說醫的授課模式,取得了很好的效果。

後來我想:作為北京大學的學生,如果對作為傳統文化重要組成部分的中醫不甚了了,或有成見、偏見,那對於傳播中國文化一定是有損害的。因此,我便向北京大學校本部的非醫學專業學生開設了通選課《中醫養生學》。雖然名之曰「養生學」,但實際上我帶著私心,希望借養生之名做好中醫常識的普及,這門課程中有三分之一的課程內容是解讀中醫核心理論。這門課程自開設以來,深受學生喜愛,同時也吸引了一些社會人士旁聽。後來,知名音訊分享平臺喜馬拉雅的編輯來學校旁聽我的課,覺得內容很有意思,希望將該課程放到喜馬拉雅上。由於要面向社會大眾,我在原有課程的基礎上,增加了內外婦兒老等各類常見病的保養內容。由此,這門課程就幾乎包括了中醫養生學涉及的方方面面。

後來海南出版社的宣佳麗女士來找我,希望將此課程編輯成書出版。經過多次討論後,我們重新梳理了本書框架,將其分為「養生之道」和「養生之術」兩大板塊。上冊「養生之道」包括對中醫的認知、基礎理論及體質養生等內容;下冊「養生之術」包括內外婦兒老等各類常見病的分析和常用調養方法,涵蓋了家庭易用的中醫方藥和針灸推拿等內容。其中,體質養生是本書的重點和特色部分,因為本書的體質分類是一種直觀分類法,一看就會,我也在稿件中做了進一步的完善和補充,使這部分內容更加完備、系統,更具有實用性。

以上就是這本書的由來,它可以說是我從事教學和臨床研究幾十年來,對中醫常識解讀的一次總結。雖然有關中醫臨床方面的內容尚不夠詳細具體,但中醫理論中「難啃的硬骨頭」幾乎都可以在這本書裡找到答案或啟示。以此漸進,我相信至少能使方向不偏,如此才可入得堂奧。

其實,養生只是中醫這棵樹上的一個果實而已,不懂中醫而去談中醫養生,那是天方夜譚。這堂「中醫養生課」強調的是養生之道下的養生術,以道統術,道術相結合。現今市面上關於養生之術的書很多,而深入講解養生之道的少。實際上,養生之道的核心就是強調保養人的天性及自癒力,強調人的體質差異。可以說,這兩部分內容是本書與其他養生著作的顯著區別之一。

大道至簡,養生之道其實並不複雜,但如果你不去踐行,那就沒有任何意義,正如古人所說的「知而不行,只是未知」。在此借用老子的話:「吾言甚易知,甚易行;天下莫能知,莫能行」,與各位讀者朋友共勉。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價