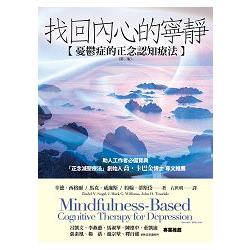

找回內心的寧靜:憂鬱症的正念認知療法(第二版)

Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression (Second Edition)

活動訊息

內容簡介

助人工作者必備寶典

「正念減壓療法」創始人喬.卡巴金博士專文推薦

這本書不只是針對憂鬱症治療

也為整個心理治療領域帶來全新的視野!

近年來的研究累積,改變了我們對憂鬱症的觀念。過去,憂鬱症被視為急性症狀,但它其實是極易復發且需長期共處的疾病,今日的治療必須考慮復發的預防、持續追蹤評估。

本書三位作者是認知行為療法的臨床研究者,長年研究重度憂鬱症的心理歷程,與引起復發的脆弱情感因子。他們發現「正念練習」(mindfulness)是一種簡單卻極有力量的方法,可以協助患者覺察困住自己的想法和反應,並打破陷入憂鬱深淵的思維循環模式,並有效防止憂鬱症的復發。

此外,正念取向還可深化並擴大認知行為療法的範圍。認知行為療法藉由「移轉重心」協助患者重構思考與行為模式,正念取向的態度則更以歡迎、允許、邀請的心態,鼓勵我們對困難敞開心胸,溫和地同意所有經驗。這種轉移重心的態度超越認知思考的領域,擴大範圍到所有經驗,讓患者直接經驗感受與身體知覺,友善地覺察,讓內在的觀照持續不斷「由內」(from the inside)產生療癒的作用。

本書以清晰的說明與實用的課程設計,介紹這種整合東方內觀與西方心理治療的方法,在認知治療中加入專注的元素,抽離「治療」的架構,以正念取向讓我們與想法及感覺同在,不需要改變它們。跟隨書中的實用練習,人們可以逐步深化日常生活中的覺照力,讓自己的身心帶領自己,創造源源不斷的真正幸福。

名人推薦

呂凱文 南華大學宗教學研究所教授、臺灣正念學學會創會理事長暨正念療育督導師

李燕蕙 南華大學生死學研究所副教授、德國歐洲正念中心MBSR教師、英國牛津正念中心MBCT認證教師

馬淑華 臨床心理學家、美國麻薩諸塞大學MBSR認證導師、英國牛津正念中心附屬正念導師

陳德中 MBSR指導老師、臺灣正念工坊執行長

莊凱迪 臺中榮民總醫院一般精神科主任

張素凰 臺灣大學心理學系副教授

楊蓓 實踐大學社會工作系副教授

溫宗堃 法鼓文理學院助理教授、臺灣正念發展協會理事長

釋自鼐 香光研究學院專任研究員

專業推薦(按姓氏筆劃排列)

「本書是MBCT創建者十年研究提煉的正念認知心靈結晶,既具有清晰系統化的認知教學結構,又充滿完整人性的溫暖豐厚底蘊。無論您是偶然駐足流覽此書,是找尋生命意義的靈性關懷者,是想解決某種心理困擾的療癒尋求者,開始學習正念的助人專業者,或者已接受專業培訓的正念教師,相信這本書都可以是您正念旅程的心靈良伴。」――李燕蕙

「這本書不只是對憂鬱症的治療,也對整個心理治療領域帶來了徹底的變革,將正念的修練帶入許多針對失調症狀的治療,並且激發出大量的研究。這本書第二版所提供的詳細應用引導,是經由十年來的經驗所精煉而成。本書也描述了急遽成長中的實證資料,說明以正念為基礎的介入模式確實有效。這是臨床治療師與研究者的「必備」書籍。」――蘇姍・諾倫―霍克西馬博士(耶魯大學心理學系系主任、教授)

「一個深刻的憂鬱症新療法,這十年來改變了認知治療的面貌。在這個優異的版本中,作者提出了清楚易懂的MBCT教學引導。第二版加入了幾個重要的新章節,主要針對教學中慈悲精神的體現,以及探問的程序。作者回顧令人印象深刻的MBCT研究,闡述這療法實際上如何產生效果。各個理論取徑、各種資歷的臨床醫師,都將在本書中得到領悟和實務技巧,為他們的心理治療實作注入生命力。」――克里斯多弗.格莫博士(美國麻薩諸塞州阿靈頓執業醫師)

「我喜愛這本書,它不只是一本書,更像一位值得信任的好朋友。如果你致力於幫助憂鬱症高風險者保持健康,想要保護他們免受未來復發之苦,那麼你所需要的一切都在這本書中。這個課程根植於嚴謹的臨床研究、完整的理論和堅定的信念──相信人有能力學習全然且有智慧地活在每一個當下。第一版中的核心架構,包括每一堂課的逐步說明、課堂教學謄稿、講義,以及豐富的案例,在這個版本中都保留了下來,同時加入了無數的新寶藏。」――蘇娜.迪米吉恩博士(科羅拉多大學博德分校心理學和神經科學教授)

目錄

專業推薦

【推薦序】在心中開啟一道旋轉門/李燕蕙

【譯序】以「你」為基礎的正念治療/石世明

書序/喬.卡巴金

謝誌

如何使用這本手冊

前言

第一部 憂鬱症的挑戰

第一章 憂鬱的漫長陰影

第二章 為什麼憂鬱症會復發?

第三章 發展正念認知治療

第二部 正念認知治療

第四章 「行動」與「同在」

第五章 八週課程:為何如此設計

第六章 成員的課前會談

第七章 覺察與自動導航:第一週課程

第八章 正念認知治療中的仁慈與自我悲憫

第九章 用大腦過生活:第二週課程

第十章 集中散亂的心:第三週課程

第十一章 認出厭惡感:第四週課程

第十二章 探問練習經驗與練習探問技巧

第十三章 容許∕如其所是:第五週課程

第十四章 想法非事實:第六週課程

第十五章 一日正念練習

第十六章 「如何用最好的方式照顧自己」:第七週課程

第十七章 維持與擴展新的學習:第八週課程

第十八章 複習:MBCT的主軸――三分鐘呼吸空間

第三部 評價與宣傳

第十九章 正念認知治療有效嗎?

第二十章 正念認知治療如何達到效果?

第二十一章 從書頁到臨床:對MBCT帶領人及其病人的支持

後記

參考文獻

序/導讀

【前言】

親愛的讀者:

我們很高興為您獻上這本書——《找回內心的寧靜:憂鬱症的正念認知療法》(第二版)。我們更新了一些相關的研究成果,並增加新的章節,補充說明MBCT(正念認知療法)某些第一版沒有說清楚的面向。新增的章節包括跟「探問」、「仁慈」與「三分鐘呼吸空間」相關的內容。

第一版出版時,我們只做了一個試驗,證明MBCT可以預防重憂鬱復發。現在,這樣的試驗更多了,每一個都帶來極其重要的訊息。這些試驗的結論,都說明了 MBCT確實是有效減低憂鬱症復發機率的善巧方法;多次復發且擁有重度憂鬱病史的患者尤其能從中獲益。此外,研究已經證實,MBCT降低憂鬱症風險的效 果,與抗憂鬱藥物相當。這是振奮人心的重要消息——我們現在有了一種可以搭配藥物使用,或單獨作為替代的有效療法。

希望您享受閱讀我們的作品,並且一起來修習正念;然後,當您準備好開始教學的時候,我們期許這本書作為您值得信賴的引導。

辛德.西格爾 馬克.威廉斯 約翰.蒂斯岱

試閱

第八章 正念認知治療中的仁慈與自我悲憫

二〇〇二年撰寫這本書的第一版時,我們認為,無論是經由講授或親身體驗所進行的練習、探問與教學,都應該本著仁慈與悲憫的精神。事實上,MBCT課程的品質標示,在於學員被視為客人而非病人,課程裡有溫暖的款待,以及我們對學員展露的勇氣,所給予的敬意,即使只是來出席課程,也值得敬佩。我們將在第十九章再次提到的研究證據顯示,人們從MBCT課程中學習到最重要的事情之一,就是仁慈與自我悲憫。我們認為這是最根本的。如果不是在這樣的氛圍下進行,MBCT課程就丟失了一項它最基本的特色。

正念不能被化約為只是覺察力或注意力的訓練。對於外在和內在世界中正在發生的一切,正念覺察是否能根本轉變我們看待這一切的方式,取決於我們是否把仁慈和悲憫帶入所參與的當下經驗。事實上,如果不帶著仁慈和悲憫產生的專注,那麼這樣的專注可以是無益的,甚至會帶來傷害。克莉絲汀娜・費爾德曼(Christina Feldman)這麼說:

正念的品質,不是一種中性或空白的存在。真正的正念是充滿著溫暖、悲憫和關注。在這樣的專注之中,對那些我們真正理解的事,不可能會升起憎恨或恐懼之心。正念的本質是全然地投入;那裏有著關愛、自然、無需勉強的注意力就會隨之而來。(p.173)79

由於我們將仁慈視為MBCT的根本,帶領人個人的溫暖就成了這個課程必備的結構性元素。要培養這些特質,傳統的靜修方式在練習中使用特定的禪修練習,把無條件的愛延伸到自己和他人身上。80例如,慈心觀(lovingkindness or metta practice)透過複誦一些語句,協助我們將「把心念轉向」祝福一切眾生;唸誦的語句如「願我(你、我們、他們)平安,得到守護」;「願我(你、我們、他們)平靜、喜樂」;「願我(你、我們、他們)健康、強壯」;「願我(你、我們、他們)自在、安祥」。這些語句及它們包含的意願,一開始先指向自己,然後依序擴展至他人,先是自己感謝的人、好朋友,接著是你既不喜歡也不討厭的人,然後是會激起你的厭惡而讓你困擾的人;最後將祝福擴展到一切生靈,包括人類或非人類。如莎朗・薩爾茲伯格(Sharon Salzberg)所說,慈心觀練習以及在艱困和危急心理狀態下展現自我悲憫的能力,兩者有所連結;端賴我們認識到「當我們經歷慈愛,也就會深刻瞭解到每個人都一樣期望快樂,我們也同樣經常感到困惑,不知如何得到快樂。我們也知道,面對改變和痛苦,每個人都同樣脆弱,因而生起關懷的心。」(p. 178)80讓我們自己獲得這種關懷,能夠緩和伴隨著失敗或挫折而來的,自我責備和被摒棄的感受。

有些正念課程會依循這樣的傳統,在八週課程中納入正式的慈悲或慈心觀練習。針對復發型憂鬱症病人發展正念認知治療時,我們也曾考慮這麼做,但後來放棄了。首先,我們認為團體成員感受到仁慈的經驗,主要應該來自帶領人,而帶領人的仁慈特質體現在對學員歡迎的品質、對正念修習的引導,以及回應學員提問或意見的方式。其次,對於有臨床症狀的人而言,慈心觀練習可能會觸動到他們的脆弱性:對有過度反覆思量傾向的人來說,「喜樂」或「免於傷害」這樣的字眼,很可能狹隘地被理解成一種必須拼命達成的狀態,進而引發一連串的痛苦情緒,這些情緒是來自過去無法達到這些狀態的失敗感,或覺得未來根本不可能達成。再者,如果這個練習的目標是要發展出愛的感覺(而不是意圖),如果有人覺得自己就做不到,那可能會強化他原來的感受,認為自己沒有能力去愛與被愛。

然而,儘管在針對憂鬱症的正念認知治療課程中,並沒有明確的慈心觀或慈悲練習,但在累積了八週的訓練,以及對課程內容給予特定面向的引導,學員們依然會發展出這些能力(請見第二十章)。

通往自我悲憫練習的間接道路

仁慈與自我悲憫,在正念認知治療中究竟如何呈現呢? 費爾德曼和凱肯(Kuyken)81認為,雖然有別於傳統方法對慈悲的展現形式,但正念認知治療確實蘊含著培養悲憫的基石。他們指出,發展正念最初所強調的,就是將其視為通往自我悲憫的重要門徑。在他們看來,要培養一個像「朋友」而非「敵人」的心,第一步要做的,即是發展正念技巧,讓自己能夠沒有恐懼地探索內心景緻。認識我們的心和它運作的方式,就是跟心成為朋友的開始。在跟心交朋友的過程中,好奇、仁慈、沉著和平穩的內在品質,也開始強化。這些內在品質,都是悲憫的一部分,讓人能夠開始從苦惱中抽離出來。在MBCT課程中,成員經歷了這所有的步驟。

卡巴金在描寫減壓門診時,提到這個大方向:「門診中的整體氛圍,總是嘗試去體現慈心――在我的心中,我們不必刻意地去標舉什麼來彰顯慈心。而是盡我們所能,在我們本身的每一個面向,和我們所做的每一件事情當中,表達出愛與仁慈,這就夠了。」(p. 285)。82如果說,溫柔地將我們的注意力轉向每一個當下時刻,就能有力地展現仁慈和自我照顧,那麼,所有在正念減壓和正念認知療法中的正念練習,都是一種自我悲憫的行動;而我們也就不那麼需要設置一種練習來專門訓練自我悲憫的能力了。

帶領人的態度與成員自我悲憫的發展

在正念認知治療中,如果自我悲憫是透過間接的,甚至是內隱、不言自明的引導而傳遞,那麼要體現這一點,大部分責任就落在帶領人身上。一開始,是透過帶領人個人的溫暖、關注和親切歡迎的態度來傳達仁慈,並且在整個課程中跟學員溫柔的相處而被增強,尤其是當負面情緒如悲傷或憤怒出現的時候。所以,正念和悲憫都是從具體經驗中被把握,而不是從論述講課而習得意義。這意謂著,儘管正念認知治療的每一堂課都很重要,然而「教導」仁慈最重要的途徑,是透過帶領人在教室中的臨在(presence)而傳遞給學員。有時候,學員留意到的不是課程內容說了什麼,而且它如何被呈現出來。讓學員看見仁慈的彰顯,是最具影響的教導,無論仁慈的行動來自於帶領人在課堂中引導練習,或是回應學員所表達出的質疑、憤怒或失望。作為帶領人,透過個人的正念修習會讓我們知道,自己何時有用或沒有用自我悲憫來回應我們的生活經驗,而認識這個態度。

教學困難時的自我悲憫

大多數帶領人都有這樣的經驗,帶領練習時,我們說出來的話並不是原先想要說的:像是在身體掃描時,想要說「左膝」,卻說成了「右膝」;或是在第四週的課程中,直接從覺察身體進入到覺察念頭,卻遺漏了對聲音的正念。我們可能會發現,自己在處理學員的提問不是那麼善巧,或是感覺到自己太過急著想要進入課程的下一個部分。當我們坐在那兒帶領課程的進行時,我們可能會覺察到心中浮現的質疑和自我批評。

帶領人要如何完成這雙重任務,一方面要照顧好自己,另一方面得持續關照課程學員的需求?他會不會糾結犯了錯誤的感覺,進而挑剔自己,覺得自己像個騙子?那麼學員們的需求呢?帶領人應不應該馬上補充額外的指示以糾正自己的錯誤,還是就這樣放著直到進入下一個指示?

在這些情況下,帶領人的自我悲憫能給出一個空間,以做更善巧的選擇。我們並沒有忽視,在某一些狀況底下為他的選擇可能更具善巧。而我們總能從每一個情況中有所學習。我們不要讓自責蒙蔽了下一刻的清晰洞察,以及下一刻會有的選擇。即使是經驗豐富的帶領人也無法回答所有問題,注意力也有可能被拉離他們所預設的焦點,認識到這一點可能會有幫助。當我們的心仍糾結在自我責難當中,可以記得這一點,然後看看接下來會如何,這可能是最仁慈的作法。

有時候,難處來自他人對我們說了什麼,而不是我們做了什麼。當學員說出「這根本是一堆垃圾」或是「這對我沒有半點好處,只會讓我變得更糟」之類的話時,我們該如何在回應中體現仁慈?事實上,這些都是重要的教學時刻。一旦帶領人汲取了個人正念練習的成果、深刻理解憂鬱症的狀態、瞭解學員要完成練習需要面臨多大的困難,那麼他就能夠安然沉穩地在課堂上應對學員表達出的難題。當然,帶領人很可能會馬上感受到,心裡好像有「收縮」的緊繃反應,這時候腦海裡升起恐慌感,心想著「我現在要說什麼?」這並非不尋常。

並不是說有經驗的帶領人就不會有這樣的感受,而是這個「收縮」的反應逐漸地被視為一種訊號:提醒帶領人該花點時間讓自己定下來,以準備善巧地回應。還記得我們在練習時曾經歷掙扎的那一刻嗎?是否還記得,我們想為生活創造出正念慈悲的空間,但卻又經常對自身的努力充滿評價?若是如此,我們就應該更能夠對團體成員的挫折感同身受。我們會更願意去看見隱藏在這憤怒與挫敗背後所受的苦,也能更清楚看到,願意將這些情緒表達出來,所需的勇氣。然後,出自於帶領人與學員之間的慈悲與「無分別」的心,會升起一種不偏不倚的回應態度,一種全神貫注的好奇,讓我們願意「往那尖叫聲處」而去,沒有緊縮、厭惡和過度反應,隨即而來的,是廣袤的空間感和無窮的可能。

提示:脆弱群體的自我悲憫會帶來非預期結果

在課程中,無論是否透過直接的慈心觀練習,任何的仁慈,即使是教室中充滿慈悲和正念的氣氛所隱約體現的仁慈,都可能對學員造成影響,而這樣的影響不一定都是正面的。事實上,當我們面對的是有臨床症狀的群體時,這就不太算是不尋常的現象,因為即使用最溫和的方式邀請病人以慈心和自我憐憫來對待自己,也會很容易重新啟動病人心中古老且持續的習慣,將自己視為沒有價值、不討人喜愛、不完美的人。從傳統的認知治療中,我們知道核心信念有兩個特徵:它很難被改變,以及很有效率地濾除掉與它不相容的訊息。這意味著,即使是仁慈的字眼,或關懷的話語,都可能引發傾流而出的難受。

我們的研究已證實,對於那些反覆過度思量、常陷入憂悶沉思的人來說,一開始要練習慈悲可能是很困難的,而那些習慣反覆過度思量和躲避的人,更有可能在正念認知療程的早期就退出。78因此,認知到自己有這種行為模式的學員,或在初始心理評估就表現出這種模式的學員,我們會在課前花更多時間與他們會談,詳細討論課程進行中可能會遇到的困難,以及參與課程會帶來的挑戰──其中一個挑戰,就是萌生放棄的念頭。我們告訴學員將此狀態視為一個重要機會,讓他們能從中學習到重要的功課,因此學員要特別留意這種狀況的出現,並能自在地跟帶領人討論。

克里斯多夫・葛默(Christopher Germer)對這一點提出許多寶貴的意見。84他同意,任何人開始對自己表現仁慈時,我們可能會產生一股負面情緒的反彈,所以帶領人最好讓學員準備好迎接情緒來臨的那一刻。比較善巧的作法是,帶領人告知這個情況可能出現,但不要誘發過度的悲觀;邀請學員試試看能否在仁慈和情緒強烈反彈之間取得平衡。我們從自己的練習經驗清楚得知,有時候我們會拼命提升由內而發的仁慈,將它用來對抗不愉快的感覺,或是認為只要我們夠努力,仁慈就會奏效。當這樣的情況發生時,最好的方法就是回到呼吸,將呼吸當作定錨點,或選擇從行為層面來表現自我悲憫,像是享受他人的陪伴,或是為自己做點特別的事。比起在正式練習中與之「搏鬥」,這是更為善巧的做法。

到頭來,最重要的是,把仁慈與自我悲憫當作一種意向,即使有時候確實很難讓我們的心朝這方向前進。就算是在最艱困的心理狀態下,懷有照顧自己的意向,意向本身能帶來療癒。如果我們能漸漸領悟到,仁慈是一種意向,是一種把我們的心朝向仁慈的實踐,而不是指製造仁慈的感覺,那麼,當我們對自己嚴厲與責難時,就更能寬恕自己。

綜合以上,我們想說的是:學習或教導正念,我們並不是在學習或教導一種「冷冰冰」的注意力控制訓練,然後額外再加上仁慈與悲憫的成分。每一刻的正念,儘管我們可能只是短暫地覺察到這樣的時刻,都會很自然地伴隨著仁慈、悲憫,以及平衡感,甚至是讓我們感到驚訝的愉悅感。仁慈與悲憫是我們練習的根基,是我們進行教學的所在,也是學員培育修習的土壤。

二〇〇二年撰寫這本書的第一版時,我們認為,無論是經由講授或親身體驗所進行的練習、探問與教學,都應該本著仁慈與悲憫的精神。事實上,MBCT課程的品質標示,在於學員被視為客人而非病人,課程裡有溫暖的款待,以及我們對學員展露的勇氣,所給予的敬意,即使只是來出席課程,也值得敬佩。我們將在第十九章再次提到的研究證據顯示,人們從MBCT課程中學習到最重要的事情之一,就是仁慈與自我悲憫。我們認為這是最根本的。如果不是在這樣的氛圍下進行,MBCT課程就丟失了一項它最基本的特色。

正念不能被化約為只是覺察力或注意力的訓練。對於外在和內在世界中正在發生的一切,正念覺察是否能根本轉變我們看待這一切的方式,取決於我們是否把仁慈和悲憫帶入所參與的當下經驗。事實上,如果不帶著仁慈和悲憫產生的專注,那麼這樣的專注可以是無益的,甚至會帶來傷害。克莉絲汀娜・費爾德曼(Christina Feldman)這麼說:

正念的品質,不是一種中性或空白的存在。真正的正念是充滿著溫暖、悲憫和關注。在這樣的專注之中,對那些我們真正理解的事,不可能會升起憎恨或恐懼之心。正念的本質是全然地投入;那裏有著關愛、自然、無需勉強的注意力就會隨之而來。(p.173)79

由於我們將仁慈視為MBCT的根本,帶領人個人的溫暖就成了這個課程必備的結構性元素。要培養這些特質,傳統的靜修方式在練習中使用特定的禪修練習,把無條件的愛延伸到自己和他人身上。80例如,慈心觀(lovingkindness or metta practice)透過複誦一些語句,協助我們將「把心念轉向」祝福一切眾生;唸誦的語句如「願我(你、我們、他們)平安,得到守護」;「願我(你、我們、他們)平靜、喜樂」;「願我(你、我們、他們)健康、強壯」;「願我(你、我們、他們)自在、安祥」。這些語句及它們包含的意願,一開始先指向自己,然後依序擴展至他人,先是自己感謝的人、好朋友,接著是你既不喜歡也不討厭的人,然後是會激起你的厭惡而讓你困擾的人;最後將祝福擴展到一切生靈,包括人類或非人類。如莎朗・薩爾茲伯格(Sharon Salzberg)所說,慈心觀練習以及在艱困和危急心理狀態下展現自我悲憫的能力,兩者有所連結;端賴我們認識到「當我們經歷慈愛,也就會深刻瞭解到每個人都一樣期望快樂,我們也同樣經常感到困惑,不知如何得到快樂。我們也知道,面對改變和痛苦,每個人都同樣脆弱,因而生起關懷的心。」(p. 178)80讓我們自己獲得這種關懷,能夠緩和伴隨著失敗或挫折而來的,自我責備和被摒棄的感受。

有些正念課程會依循這樣的傳統,在八週課程中納入正式的慈悲或慈心觀練習。針對復發型憂鬱症病人發展正念認知治療時,我們也曾考慮這麼做,但後來放棄了。首先,我們認為團體成員感受到仁慈的經驗,主要應該來自帶領人,而帶領人的仁慈特質體現在對學員歡迎的品質、對正念修習的引導,以及回應學員提問或意見的方式。其次,對於有臨床症狀的人而言,慈心觀練習可能會觸動到他們的脆弱性:對有過度反覆思量傾向的人來說,「喜樂」或「免於傷害」這樣的字眼,很可能狹隘地被理解成一種必須拼命達成的狀態,進而引發一連串的痛苦情緒,這些情緒是來自過去無法達到這些狀態的失敗感,或覺得未來根本不可能達成。再者,如果這個練習的目標是要發展出愛的感覺(而不是意圖),如果有人覺得自己就做不到,那可能會強化他原來的感受,認為自己沒有能力去愛與被愛。

然而,儘管在針對憂鬱症的正念認知治療課程中,並沒有明確的慈心觀或慈悲練習,但在累積了八週的訓練,以及對課程內容給予特定面向的引導,學員們依然會發展出這些能力(請見第二十章)。

通往自我悲憫練習的間接道路

仁慈與自我悲憫,在正念認知治療中究竟如何呈現呢? 費爾德曼和凱肯(Kuyken)81認為,雖然有別於傳統方法對慈悲的展現形式,但正念認知治療確實蘊含著培養悲憫的基石。他們指出,發展正念最初所強調的,就是將其視為通往自我悲憫的重要門徑。在他們看來,要培養一個像「朋友」而非「敵人」的心,第一步要做的,即是發展正念技巧,讓自己能夠沒有恐懼地探索內心景緻。認識我們的心和它運作的方式,就是跟心成為朋友的開始。在跟心交朋友的過程中,好奇、仁慈、沉著和平穩的內在品質,也開始強化。這些內在品質,都是悲憫的一部分,讓人能夠開始從苦惱中抽離出來。在MBCT課程中,成員經歷了這所有的步驟。

卡巴金在描寫減壓門診時,提到這個大方向:「門診中的整體氛圍,總是嘗試去體現慈心――在我的心中,我們不必刻意地去標舉什麼來彰顯慈心。而是盡我們所能,在我們本身的每一個面向,和我們所做的每一件事情當中,表達出愛與仁慈,這就夠了。」(p. 285)。82如果說,溫柔地將我們的注意力轉向每一個當下時刻,就能有力地展現仁慈和自我照顧,那麼,所有在正念減壓和正念認知療法中的正念練習,都是一種自我悲憫的行動;而我們也就不那麼需要設置一種練習來專門訓練自我悲憫的能力了。

帶領人的態度與成員自我悲憫的發展

在正念認知治療中,如果自我悲憫是透過間接的,甚至是內隱、不言自明的引導而傳遞,那麼要體現這一點,大部分責任就落在帶領人身上。一開始,是透過帶領人個人的溫暖、關注和親切歡迎的態度來傳達仁慈,並且在整個課程中跟學員溫柔的相處而被增強,尤其是當負面情緒如悲傷或憤怒出現的時候。所以,正念和悲憫都是從具體經驗中被把握,而不是從論述講課而習得意義。這意謂著,儘管正念認知治療的每一堂課都很重要,然而「教導」仁慈最重要的途徑,是透過帶領人在教室中的臨在(presence)而傳遞給學員。有時候,學員留意到的不是課程內容說了什麼,而且它如何被呈現出來。讓學員看見仁慈的彰顯,是最具影響的教導,無論仁慈的行動來自於帶領人在課堂中引導練習,或是回應學員所表達出的質疑、憤怒或失望。作為帶領人,透過個人的正念修習會讓我們知道,自己何時有用或沒有用自我悲憫來回應我們的生活經驗,而認識這個態度。

教學困難時的自我悲憫

大多數帶領人都有這樣的經驗,帶領練習時,我們說出來的話並不是原先想要說的:像是在身體掃描時,想要說「左膝」,卻說成了「右膝」;或是在第四週的課程中,直接從覺察身體進入到覺察念頭,卻遺漏了對聲音的正念。我們可能會發現,自己在處理學員的提問不是那麼善巧,或是感覺到自己太過急著想要進入課程的下一個部分。當我們坐在那兒帶領課程的進行時,我們可能會覺察到心中浮現的質疑和自我批評。

帶領人要如何完成這雙重任務,一方面要照顧好自己,另一方面得持續關照課程學員的需求?他會不會糾結犯了錯誤的感覺,進而挑剔自己,覺得自己像個騙子?那麼學員們的需求呢?帶領人應不應該馬上補充額外的指示以糾正自己的錯誤,還是就這樣放著直到進入下一個指示?

在這些情況下,帶領人的自我悲憫能給出一個空間,以做更善巧的選擇。我們並沒有忽視,在某一些狀況底下為他的選擇可能更具善巧。而我們總能從每一個情況中有所學習。我們不要讓自責蒙蔽了下一刻的清晰洞察,以及下一刻會有的選擇。即使是經驗豐富的帶領人也無法回答所有問題,注意力也有可能被拉離他們所預設的焦點,認識到這一點可能會有幫助。當我們的心仍糾結在自我責難當中,可以記得這一點,然後看看接下來會如何,這可能是最仁慈的作法。

有時候,難處來自他人對我們說了什麼,而不是我們做了什麼。當學員說出「這根本是一堆垃圾」或是「這對我沒有半點好處,只會讓我變得更糟」之類的話時,我們該如何在回應中體現仁慈?事實上,這些都是重要的教學時刻。一旦帶領人汲取了個人正念練習的成果、深刻理解憂鬱症的狀態、瞭解學員要完成練習需要面臨多大的困難,那麼他就能夠安然沉穩地在課堂上應對學員表達出的難題。當然,帶領人很可能會馬上感受到,心裡好像有「收縮」的緊繃反應,這時候腦海裡升起恐慌感,心想著「我現在要說什麼?」這並非不尋常。

並不是說有經驗的帶領人就不會有這樣的感受,而是這個「收縮」的反應逐漸地被視為一種訊號:提醒帶領人該花點時間讓自己定下來,以準備善巧地回應。還記得我們在練習時曾經歷掙扎的那一刻嗎?是否還記得,我們想為生活創造出正念慈悲的空間,但卻又經常對自身的努力充滿評價?若是如此,我們就應該更能夠對團體成員的挫折感同身受。我們會更願意去看見隱藏在這憤怒與挫敗背後所受的苦,也能更清楚看到,願意將這些情緒表達出來,所需的勇氣。然後,出自於帶領人與學員之間的慈悲與「無分別」的心,會升起一種不偏不倚的回應態度,一種全神貫注的好奇,讓我們願意「往那尖叫聲處」而去,沒有緊縮、厭惡和過度反應,隨即而來的,是廣袤的空間感和無窮的可能。

提示:脆弱群體的自我悲憫會帶來非預期結果

在課程中,無論是否透過直接的慈心觀練習,任何的仁慈,即使是教室中充滿慈悲和正念的氣氛所隱約體現的仁慈,都可能對學員造成影響,而這樣的影響不一定都是正面的。事實上,當我們面對的是有臨床症狀的群體時,這就不太算是不尋常的現象,因為即使用最溫和的方式邀請病人以慈心和自我憐憫來對待自己,也會很容易重新啟動病人心中古老且持續的習慣,將自己視為沒有價值、不討人喜愛、不完美的人。從傳統的認知治療中,我們知道核心信念有兩個特徵:它很難被改變,以及很有效率地濾除掉與它不相容的訊息。這意味著,即使是仁慈的字眼,或關懷的話語,都可能引發傾流而出的難受。

我們的研究已證實,對於那些反覆過度思量、常陷入憂悶沉思的人來說,一開始要練習慈悲可能是很困難的,而那些習慣反覆過度思量和躲避的人,更有可能在正念認知療程的早期就退出。78因此,認知到自己有這種行為模式的學員,或在初始心理評估就表現出這種模式的學員,我們會在課前花更多時間與他們會談,詳細討論課程進行中可能會遇到的困難,以及參與課程會帶來的挑戰──其中一個挑戰,就是萌生放棄的念頭。我們告訴學員將此狀態視為一個重要機會,讓他們能從中學習到重要的功課,因此學員要特別留意這種狀況的出現,並能自在地跟帶領人討論。

克里斯多夫・葛默(Christopher Germer)對這一點提出許多寶貴的意見。84他同意,任何人開始對自己表現仁慈時,我們可能會產生一股負面情緒的反彈,所以帶領人最好讓學員準備好迎接情緒來臨的那一刻。比較善巧的作法是,帶領人告知這個情況可能出現,但不要誘發過度的悲觀;邀請學員試試看能否在仁慈和情緒強烈反彈之間取得平衡。我們從自己的練習經驗清楚得知,有時候我們會拼命提升由內而發的仁慈,將它用來對抗不愉快的感覺,或是認為只要我們夠努力,仁慈就會奏效。當這樣的情況發生時,最好的方法就是回到呼吸,將呼吸當作定錨點,或選擇從行為層面來表現自我悲憫,像是享受他人的陪伴,或是為自己做點特別的事。比起在正式練習中與之「搏鬥」,這是更為善巧的做法。

到頭來,最重要的是,把仁慈與自我悲憫當作一種意向,即使有時候確實很難讓我們的心朝這方向前進。就算是在最艱困的心理狀態下,懷有照顧自己的意向,意向本身能帶來療癒。如果我們能漸漸領悟到,仁慈是一種意向,是一種把我們的心朝向仁慈的實踐,而不是指製造仁慈的感覺,那麼,當我們對自己嚴厲與責難時,就更能寬恕自己。

綜合以上,我們想說的是:學習或教導正念,我們並不是在學習或教導一種「冷冰冰」的注意力控制訓練,然後額外再加上仁慈與悲憫的成分。每一刻的正念,儘管我們可能只是短暫地覺察到這樣的時刻,都會很自然地伴隨著仁慈、悲憫,以及平衡感,甚至是讓我們感到驚訝的愉悅感。仁慈與悲憫是我們練習的根基,是我們進行教學的所在,也是學員培育修習的土壤。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價