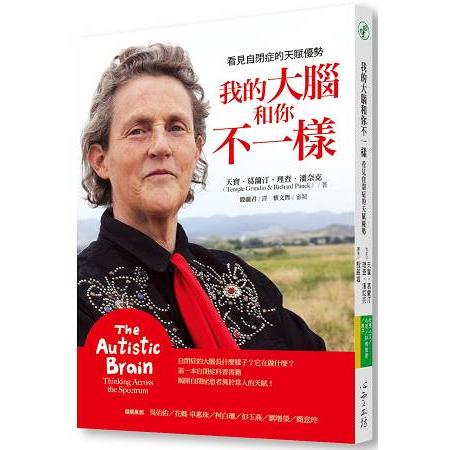

我的大腦和你不一樣:看見自閉症的天賦優勢

活動訊息

內容簡介

大腦是具有可塑性的,意思是你的大腦不只在童年、而是終其一生都能建立新的連結——包括自閉症的大腦。

世界知名的自閉症患者天寶博士,將在本書中帶領讀者參觀自閉症的大腦,並走一趟自閉症基因解碼之旅。

天寶博士以自己的大腦核磁共振造影(MRI)為例,除了闡述自身經驗,也解說多次腦部掃描所帶給她的啟發。這些掃瞄為她童年時期的語言發展遲緩、恐慌發作和解讀表情的障礙,提供了可能的解釋。

此外,自閉症的基因有如一片深不可測的沼澤,控制大腦發展的基因碼有許多微小的變異。到底引起自閉症的是負面的風險基因,還是會受環境影響的中性基因?天寶博士以淺白的語言,為讀者介紹最新的遺傳學研究。

既然大腦、基因都是先天的條件,自閉症患者和親友在後天能做什麼努力呢?

天寶博士從最新的研究中發現,人們的思考類型應分為三類:語言思考、圖像思考,以及她最新發現的模式思考。了解自己是哪一類的思考者,除了幫助我們尊重自己的侷限,更幫助患者善用自己的優點。如此,患者就不會被不斷改版的《精神疾病診斷與統計手冊》貼上不斷變換的標籤。擺脫標籤、認出每個人的細微差異,才能發掘每位患者真正的長處、找到有意義的工作、活出最滿意的人生。

我們要如何辨認出優點?其中一個方法是,應用我提出的三種思考模式:圖像思考者、模式思考者和語言思考者。我相信,這個方法可以從根本幫助自閉症患者的教育和就業機會。——天寶博士

本書特色

★國內第一本自閉症科普書籍,作者天寶博士藉由自己的大腦掃瞄圖片,向讀者解說自閉症的大腦與常人的相異處,以及最新的基因研究。

名人推薦

溫暖推薦

吳佑佑(宇寧身心診所院長、林口長庚醫院兒童心智科兼任主治醫師)

花媽卓惠珠(「幫助高功能自閉與亞斯伯格」臉書版主)

柯白珊(台北市自閉兒社會福利基金會執行長)

彭玉燕(財團法人肯納自閉症基金會董事長)

劉增榮(中華民國自閉症基金會執行長)

簡意玲(臺大精神部主治醫師)

目錄

推薦序 我們在他們身上瞭解我們自己

推薦語

作者序 新科技,新發現,自閉症的新未來

第一部 自閉症的大腦

第一章 自閉症的意義

第二章 點亮自閉症的大腦

第三章 自閉症大腦的基因定序

第四章 捉迷藏

第二部 重新思考自閉症的大腦

第五章 忽略標籤

第六章 認識自己的長處

第七章 重新審視圖像思考 —

第八章 從邊緣到主流

附錄 延伸閱讀

謝辭

序/導讀

推薦序

我們在他們身上瞭解我們自己

台大醫院兒童心理衛生中心 蔡文哲醫師

雖然我們總是說1943年肯納醫師對自閉症的描述精確,即使以現在的眼光角度來看也差別不大。但是對於疾病背後的來由判讀,卻是幾經更迭:退化性的神經性疾病?後天環境冷漠教養造成的兒童心理創傷?提早在幼兒期發生的精神分裂症?家族性基因異常的先天性障礙?更不要提到一波波無法證實,卻百折不撓的各種亮麗矚目假說:疫苗、過敏、重金屬中毒、維他命或稀有元素缺乏等等,總是藕斷絲連多年,持續在醫界及家屬之間,明暗起伏流傳供需至今。

就算是沒有太多人有意見的症狀描述,彼此之間的相關機制也是眾說紛云、多種揣測。很多家長老師到現在還是會說:「他語言都還沒有發展出來,所以都不理人」、「不太會講話,所以都沒有朋友」,「他只對……有興趣,所以沒辦法配合大家」;還有各行各科的「專業」此起彼落、舉證歷歷:感覺刺激問題造成各種症狀,所以要訓練視功能、戴有色眼鏡、耳聽量身打造的CD、菜瓜布刷身、盪秋千練投球……

在這些五花八門的資訊當中,天寶帶給我們的一直是獨樹一幟、極具說服力。 就像她在1980年代第一次參加全美自閉兒協會年度大會時發言,被問到「您家中哪一位患有自閉症?」,她坦然回應:「我自己。」與會者除了震驚稱奇之外,只能乖乖折服聆聽請教。有機會和學生老師家長專業人員上課討論自閉症的時候,我通常會建議他們不要做筆記,因為知識與日俱增,再怎麼新也會有改變的時候,有需要隨時google即可,但是天寶的書、天寶的電影,則務必好好研讀觀看,因為這是insider的資訊,無可取代,只能珍惜反芻,期待啟發。當她起而發言的同時,研究者與個案的相對也被解開,不再只是我們單向的研究他們,而是我們在他們當中看到我們自己,我們在他們身上瞭解我們自己,我們也從我們自己去認識他們。

作者序

新科技,新發現,自閉症的新未來

在本書中,我將帶領你參觀一趟自閉症的大腦。我位處一個特殊的位置,除了闡述身為自閉患者的經驗外,也能談談這數十年來、多次最新科技腦部掃描所帶給我的啟發。一九八〇年代晚期,核磁共振造影問世後沒多久,我便把握機會進行了我的第一次「大腦中心之旅」。當年核磁共振造影掃描儀還很稀少,能看見自己大腦的細部結構感覺真的很酷。從那之後,每當有新的掃描方法問世,我總是迫不及待地率先嘗試。我的多次腦部掃描結果,為我童年時期的語言發展遲緩、恐慌發作和解讀表情的障礙,提供了可能的解釋。

自閉症和其他發展障礙的診斷,至今仍須依照《精神疾病診斷與統計手冊》(簡稱DSM)所提供的那一套拙劣的行為特徵描述標準。和鏈球菌性喉炎的診斷不同,自閉症的診斷標準會隨著《精神疾病診斷與統計手冊》的改版不斷變化。我警告家長、老師和和治療師,務必避免被標籤給綁住了,這些標籤一點都不精確。我懇求你們:不要讓任何孩子或成人被《精神疾病診斷與統計手冊》的標籤定義。自閉症的基因有如一片極度複雜的沼澤,牽涉到控制大腦發展的基因碼,有許多的微小的變異。某個自閉兒身上的基因突變,未必會出現在另一個自閉兒身上。我將為各位探討基因學上的最新發展。

對於自閉症患者在社交溝通和表情辨識上的障礙,學者們已經進行過數以百計的研究,但他們忽略了感覺的問題。感覺過度敏感,對於某些人來說會造成極大的心力耗損,對某些人卻不會有太大的影響。感覺障礙有可能讓某些自閉症疾患的患者無法參與正常的家庭活動,更別說就業了。這就是為什麼絕大部分的自閉症研究,都聚焦在探討感覺問題的精確症狀和改善治療方法上。

自閉症、憂鬱症和其他疾病,都是分布在正常與不正常之間的連續體。其中太多的特點會導致嚴重的失能,但也有極少數可能提供某種優勢。如果所有的基因腦部疾病都遭到淘汰,人們或許會比較快樂,但代價也會相當可怕。

我在一九九五年寫《星星的孩子》那本書時,誤以為自閉症光譜上的所有人都是和我一樣的擬真視覺思考者。等我開始訪問其他人,詢問他們回憶訊息的方式,才發現我是錯的。因此,我做出推論,將思考方式分為三種不同類型,並且驚喜地發現有好幾篇研究論文證實了我的論點。了解自己是哪一類的思考者,除了幫助你尊重自己的侷限,更幫助你善用自己的優點。六十五年前我出生時的景況,和現今已完全不同。當時我們將嚴重自閉的孩子送進療養院,現在則是盡可能讓他們過上最滿意的人生。而且,如同你將在第八章中所看到的,我們還要幫那些有辦法工作的自閉症患者,找到有意義的工作。本書將帶你領略我這一趟旅程所踏出的每一個腳步。

試閱

多年來,我發現自己有一個隱藏的天賦。我非常擅長靜止地躺著,而且可以維持很長一段時間都不動。

我第一次發現自己有這種能力,是在一九八七年,我到聖塔芭芭拉的加州大學,成為首批進行核磁共振造影(MRI)的自閉症受試者。技師警告我,我會感覺非常吵,真的是如此。他們說,頭枕很不舒服,也的確沒錯。他們要我穩穩地躺著,絕對不能動,我也盡力做到了。

不過,這些肉體上的難受對我來說絲毫不構成困擾,我太興奮了。我可是要躺在一張科學的聖壇上呢!緩緩地,我的身體滑進一個巨大的金屬圓柱體裡。

還不賴,我心想,有點像擠壓器,或是電影「星際爭霸戰」(Star Trek)裡的某種道具。

在接下來的半個小時裡,所有我事先得到的警告都成真了:噪音像是鎚子敲在鐵砧上,脖子痙攣,無時無刻感受到動彈不得的枯燥。不要動,不要動,不要動——我告訴自己三十分鐘躺好絕對不動,是值得的。

然後就結束了。我從輪床上一躍而起,直直衝往技術室,在那裡領到了我的獎品——可以看自己的大腦。

「大腦中心之旅」

我管這經驗叫做「大腦中心之旅」。至今我已經有過七到八次的經驗,從儀器中脫身,然後觀看那些讓我之所以是我的內在活動:那些決定我思想和看待世界方法的皺摺、腦葉、路徑。一九八七年,當我第一次看見自己腦部造影的時候,立刻注意到我的大腦是不對稱的。左腦中的一個腦室很明顯比右邊相對的腦室來得長。醫生告訴我,這樣的不對稱意義不大,事實上,兩邊大腦不對稱是相當常見的。不過從那時開始,醫生逐漸學會使用遠比一九八七年時更精確的方法來測量不對稱,我們現在知道,拉長到這種程度的腦室,似乎和某些將我診斷為自閉症的症狀相關。就是因為神經造影技術和研究的驚人進步,科學家們才有辦法做出這樣的斷言。

神經造影讓我們得以對於大腦的所有部位提出兩個重要的問題:它長什麼樣子?它在做什麼?

核磁共振造影(MRI)使用一種強力的磁場和特定射頻波,讓體內氫原子的原子核自旋,排列成儀器可以偵測得到的型態。結構性核磁共振造影約在一九七○年代便開始發展,如同「結構」兩字所示,可以提供大腦內部解剖結構的影像。結構性核磁共振造影幫助我們解答「它長什麼樣子?」的問題。而從一九九一年開始採用的功能性核磁共振造影,可以顯示大腦在回應感覺刺激(光線、聲音、味道、觸摸、氣味),或一個人在從事某項工作時,例如解決問題、聽故事、按壓按鈕等等時,實際的運作狀況。藉由追蹤腦中的血流,功能性核磁共振造影可以大概地追測到神經元活動(因為越多活動需要越多血液)。大腦在回應刺激或指定的任務時,某些部位會亮起,研究學者認為,這提供了我們「它在做什麼?」的解答。

過去幾十年來,利用功能性核磁共振造影所進行的神經科學研究,已經產出超過兩萬篇經同儕評鑑的文章。近年來,速度更提升到每天有八篇以上的文章發表。

即使如此,神經造影還是無法區分成因和結果。舉一個與自閉症相關的著名例子:

臉孔辨識。數十年來的神經造影研究都一再顯示,自閉患者的大腦皮質,對於人臉不會像對物品那樣產生活躍的反應。自閉症者回應人臉的大腦皮質活化程度衰退,是起因於與其他人的社交連結減少的關係嗎?還是說,是因為大腦皮質對於人臉的連結強度不夠,才造成他們與其他人的社交連結減少?我們無從得知。

神經造影無法告訴我們一切(見本章結尾的補充)。但它的確告訴了我們不少資訊。

一項科技若能讓你看著腦中的某個區域,說出「這長什麼樣子?」、「這在做什麼?」就能同時解答好多附加的問題:自閉症的大腦的樣子和正常大腦有何不同?自閉症的大腦的運作和正常大腦又有何不同?已經有自閉症的研究學者能對這兩個問題提供許多答案,這些答案讓我們得以將長久以來診斷自閉症類疾患的某些基本行為,開始拿來與大腦生物學做對比。隨著這種對於自閉症的新認知,配合上越來越進步的神經造影技術,許多研究學者認為,從生物學上診斷(diagnosis based in biology)不僅可行,而且是近在眼前——或許再五年之後就可實現。

我總是這樣告訴學生:「如果你想搞懂動物的行為,先從大腦開始,然後一路往外找。」我們的腦中率先演化的是與其他哺乳類共有的部分—原始情緒區,可以告訴我們何時該戰鬥,何時該逃。它們位在腦的底端,與脊髓相連接的地方。至於讓我們人類演化至今的功能,像是語言、長程規畫、自我的意識,則位於大腦的前方。但我們每個人之所以成為不同的個體,則是源自腦中各個不同部位之間錯綜複雜的整體關係。我常用辦公大樓來類比我們的腦。大樓內不同區域的員工各據一方發揮專長,可是也彼此通力合作。有些部門之間的合作關係比其他部門來得緊密。此外,所面對的工作不同時,表現特別活躍的部門也不同。但在一天終了,他們會全部聚首合作,製造出單一的一項產品:一個思緒、一個行為或一個回應。

在大樓頂端坐鎮的是總裁,也就是前額葉皮質區,由名稱可見,它位於額葉,而且是由數層灰質所構成的大腦皮層的一部分。前額葉皮質區負責協調來自其他皮質區的訊息,讓它們能彼此合作,執行各自的功能,諸如:多任務處理、策劃、抑制衝動、將不同來源的資訊列入考量、把各種可能的選擇合併成單一解決方案。

占據總裁之下幾個樓層的是其他部門的皮質區,每個部門都各自負責它所覆蓋的那一部分的大腦。這些互不相連的灰質區塊與相對應的大腦部位之間的關係,就好像公司的數個副總裁與各自部門之間的關係。

● 額葉皮質區副總裁負責額葉,這部分的大腦處理理性、目標、情緒、判斷和隨意肌的動作。

● 頂葉皮質區副總裁負責頂葉,這部分的大腦接收並處理感覺訊息,以及數字的運算。

● 枕葉皮質區副總裁負責枕葉,這部分的大腦處理視覺資訊。

● 顳葉皮質區副總裁負責顳葉,是大腦中掌管聽覺的部分,掌握了時間、節奏和語言。

在副總裁的樓層底下,是各部門的員工——我喜歡稱呼他們為怪才。他們分別在大腦的各個區域,專職各種特殊功能,像是數學、藝術、音樂和語言。

位在這棟大樓地下室的,是體力勞工。他們處理的是維生系統,像是呼吸、神經系統的警醒。

當然,所有部門和員工都需要相互溝通,所以他們有桌上型電腦、電話、平板電腦、智慧型手機等等。如果有人想面對面交談,也可以搭電梯或爬樓梯。以各種你能想像的方式將大樓內各個部門的員工聯結在一起的這些通道,就是白質。灰質是大腦外層薄薄的一層覆蓋物,控制大腦中各個不相連的區域,而白質,占了大腦四分之三的組織,則是一大叢錯綜複雜的線路,確保所有區域溝通良好。

不過,在自閉症的大腦中,電梯可能無法在七樓停靠,會計部門的電話或許故障,或者大廳的無線網路訊號太弱。在神經造影發明之前,研究人員必須依賴死後的大腦才能進行解剖檢查。利用大腦解剖來回答「它長什麼樣子?」的問題,相對來說是相當直接簡單的:切開,仔細看,替每個部位標記上名稱。但要搞清楚每個部位的功能,回答「它在做什麼?」就棘手多了:得找一個生前行為舉止古怪的人,然後等他死亡,才能探究他腦子哪裡壞掉。

「壞掉的腦子」的病例,對於神經學向來助益良多。不管是腫瘤、頭部損傷、中風,當腦子裡有東西壞掉時,你才能真正開始得知各個部位的功能。不過現在不一樣了,你不再需要等大腦的主人死亡。神經造影讓我們在病人還活著的時候,就可以看到他們腦子裡各個部位,並且找出壞掉的地方。

我曾在參觀某個大學時,有一個學生告訴我,他閱讀時字會晃動。我問他頭部是否受過傷,他說以前曾被曲棍球打中過。我問他被打中的確切位置,他指指後腦勺(我想我應該沒有不禮貌地伸手去摸那個點,但我不敢確定)。他指的地方是主要視覺皮質區,我也預料到他會指此處,因為那正是神經造影已經告訴我們的知識。

藉著研究壞掉的腦子,我們可以根據顯示有某樣東西壞掉的單一症狀,來尋找受損的線路或區域。經由這樣的研究,我們已經精確定位出,位於腦後方的迴路,控制著我們對形狀、顏色、動作和質地的感知。我們之所以能分辨,是因為當這些迴路壞掉時,就會有怪事發生。你的動作迴路故障,倒咖啡的動作在你看來就變成一連串靜止的影像。要是色彩迴路故障,你可能發現自己生活在一個黑白的世界裡。

自閉症的大腦並沒有壞掉。我的大腦沒有壞掉。我的迴路也沒有斷裂。它們只不過沒有適當地成長。不過,由於我的腦子已經是出了名的古怪,因此,多年來常有自閉症的研究學者與我聯絡,詢問我願不願意掃描一下這裡、那裡的,我通常都很樂意幫忙。

由於這些研究,我才知道許多自己大腦的內部活動。多虧了加州大學聖地牙哥分校醫學院自閉症卓越研究中心(University of California, San Diego, School of Medicine ’s Autism Center of Excellence)的某次掃描,我才得知自己的小腦比正常人小百分之二十。小腦負責協助身體控制動作的協調,因此這個異常或許可以解釋為什麼我的平衡感會這麼差。二○○六年, 我參與了匹茲堡大腦造影研究中心(The Brain Imaging Research Center)的一項研究計畫,除了進行功能性核磁共振造影的掃描外,也體驗了另一種版本的核磁共振造影技術—擴散張量造影(diffusion tensor imaging, DTI)。功能性核磁共振造影是記錄腦中發亮的區域,擴散張量造影則是測量水分子流經白質神經纖維——它是腦部各區域間的溝通管道——的運動。

● 在這項研究中,我分別注視臉孔、物品和建築的圖畫,功能性核磁共振造影負責測量我的腹側(下)視覺皮質。控制組的實驗對象和我對於物品及建築物的圖,反應相近,但我的大腦對於人臉的反應比她弱很多。

● 擴散張量造影檢驗了我大腦中各個不同區域的白質神經纖維。造影結果顯示我是過度連結,意思是我的下枕額束(IFOF)和下縱束(ILF)連結超乎正常,這是兩種在大腦中蜿蜒曲折的白質神經纖維。當我得知這個結果時,立刻意識到這支持了我長久以來的一個說法:一定有網路線——一條直達線通往我的視覺皮質區,這樣才有可能合理解釋我的視覺記憶。過去我一直以為自己的說法只是一個譬喻,但此時我才發現,這和實際發生在我腦袋裡的事還真的相去不遠。我想多了解這條直達線,於是繼續尋找其他有關壞掉腦子的研究,後來我找到一個有視覺記憶混亂的四十七歲女人的案例。她的一張擴散張量造影顯示,她的下縱束部分斷裂。研究人員推斷,下縱束和視覺記憶必定有「高度相關」。天啊,我還記得當時我心裡是這麼想的:要是這個迴路壞掉,我一定會整個完蛋。

二○一○年,我在猶他大學(University of Utah)進行了一連串的核磁共振造影掃描,有一項新發現特別令人高興。還記得一九八七年第一次掃描結束後,我向研究人員指出我的腦室大小異常時,他們說大腦的不對稱不足為奇嗎?不過,猶他大學的研究顯示,我的左腦室比右腦室長了百分之五十七,差異相當大。在對照組中,左右腦室的大小差異只有百分之十五。

我的左腦室非常長,甚至延伸到了頂葉皮質。而頂葉皮質眾所週知是與工作記憶(working memory)相關。頂葉皮質的混亂,可以解釋為何我無法執行短時間內所發出的數個指令。另外,頂葉皮質似乎也和數學技巧相關,這或許能解釋我不擅代數的原因。回顧一九八七年時,神經造影的技術還無法精確地測量大腦內的結構。但要是當時那些研究人員知道我有一邊腦室長七○.九三毫米,而另一邊是三八.六八毫米,我敢保證他們一定會陷入長考。

兩個側腦室怎麼會差異這麼大呢?有一種假設是,損害可能發生在大腦發育的早期,腦部的其他部位試圖想彌補缺陷。在我的案例中,損害是發生在左半腦的白質,因此左腦室增大,去填補受損的區域。同時,右半腦的白質也試圖補償左半腦所喪失的功能,而這樣的擴張也擠壓到右腦室的生長。

猶他大學的核磁共振造影研究,還有一些重要的發現,包括:

● 我的顱內容量——頭顱內的空間容量——和腦的尺寸都比對照組大百分之十五。這也可能是某種發展異常所造成的結果,神經元為了要補償受損的區域,加快了生長的速度。

● 我的左大腦半球的白質比對照組要大將近百分之十五。同樣地,這個異常可能也是肇因於左半腦早期發育異常,因此大腦試圖以產生新連結的方式來做補償。先前匹茲堡大學(University of Pittsburgh)的研究發現我的大腦有過度連結的狀況,在這裡得到了有力的佐證。

● 我的杏仁核比一般人要大。三名對照組的杏仁核平均大小是一四九八立方毫米,而我的左邊杏仁核是一七一九立方毫米;右邊更大,是一八二九立方毫米,比正常要大百分之二十二。由於杏仁核對於處理恐懼和其他情緒來說相當重要,這或許可以解釋我終其一生的焦慮問題。我想到幾乎整個一九七○年代不停折磨我的恐慌發作,如此看來也合理了。是我的杏仁核在告訴我,所有一切事物,都是可怕的,包括恐懼本身。自從一九八○年代初我開始服用抗憂鬱劑後,焦慮便獲得了控制,或許是因為交感神經系統的激動反應被阻斷的緣故。不過我的警戒還是在,只是潛伏在表面之下。我的恐懼系統始終對危險保持警覺。如果晚上有住在附近的學生在我窗口下的停車場交談,我就睡不著覺。就算學生們的說話聲其實很輕,我還是會播放新世紀音樂來阻隔聲音(不過音樂裡不可以有人聲)。音量大小和恐懼是不相干的,聲音與可能的威脅之間的相關性才是。人聲與可能的威脅有關,新世紀音樂則無關。飛機的聲音也與威脅無關,因此不會對我造成困擾,即使我住在機場旁的旅館也一樣。就算有飛機降落在旅館上,我也不會醒過來,可是要是隔壁房有人說話呢?算了吧,我大概還是會打開電燈看書,因為我知道,在他們睡覺前我是不可能入睡的。

● 我左右兩邊內嗅皮質的皮質厚度,明顯比對照組的人厚得多——左邊厚百分之十二,右邊厚百分之二十三。「內嗅皮質是通往大腦記憶主機的重要通道,」加州大學洛杉磯分校大衛.葛分醫學院(The David Geffen School of Medicine at UCLA)神經外科教授伊薩克.佛萊德(Itzhak Fried)曾說:「我們送進記憶漏斗的所有視覺和感覺經驗,最終都經由這道門進入海馬迴。我們的腦細胞輸送信號都必須經過這個樞紐,如此所形成的記憶才能在日後被有意識地回想起來。」

或許我這個特殊的大腦構造,就是我超凡記憶力的原因。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價