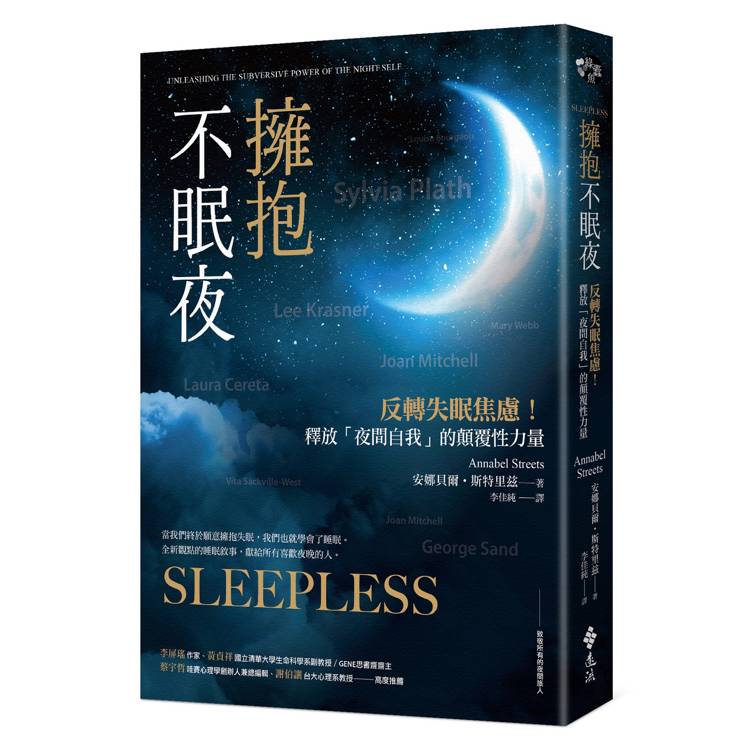

擁抱不眠夜:反轉失眠焦慮!釋放「夜間自我」的顛覆性力量

Sleepless: Unleashing the Subversive Power of the Night Self

活動訊息

內容簡介

當我們終於願意擁抱失眠,我們也就學會了睡眠。

結合內在探索、創意開發和女性覺醒,全新觀點的睡眠敘事,獻給所有喜歡夜晚的人!

在一個寒冬,安娜貝爾接連失去摯愛,陷入長期的嚴重失眠。然而有一回,她突然在睡不著的夜裡看見了神秘迷人、千變換化的「夜間自我」,她開始用嶄新眼光看待一個又一個曾令她深惡痛覺的不眠夜。

本書結合大腦研究、文化軼事和個人經歷,探討女性與黑暗的複雜關係。從寧靜田野到璀璨城市,從荒野探險到北極圈的永夜極光,作者的夜行旅程刺激而狂野!事實上,古往今來眾多女性都不約而同地從失眠焦慮中解脫,突破世俗桎梏,在黑暗中凝煉永恆,展現覺醒與自由,她們是飛蛾獵人、朝聖者、天文學家、藝術家、自然探險家,以及夜間攝影師……

我們有沒有可能接納、甚至享受「不成眠的夜」?本書並非教你如何擺脫失眠,或矯情地刻意頌揚失眠,而是分享歷史上因創傷或壓力而夜不成眠的生命經驗。在清醒的夜半時分,這些美麗靈魂未曾焦慮沮喪輾轉反側,而選擇在暗夜中投注能量與創意,最終創造了意想不到的各種可能,重獲療癒與新生。

這是一個關於創造力、好奇心與自我發現的故事,顛覆過往對黑暗和失眠的恐懼成見,同時探索夜間大腦潛能的科學。所以,別急著對抗半夜三點的清醒時光,解放自我,與黑暗共舞!最終你會發現:當我們願意擁抱失眠,我們也就學會了睡眠。

★李屏瑤(作家)、黃貞祥(國立清華大學生命科學系副教授/GENE思書齋齋主)、蔡宇哲(哇賽心理學創辦人兼總編輯)、謝伯讓(台大心理系教授)——不睡覺推薦

結合內在探索、創意開發和女性覺醒,全新觀點的睡眠敘事,獻給所有喜歡夜晚的人!

在一個寒冬,安娜貝爾接連失去摯愛,陷入長期的嚴重失眠。然而有一回,她突然在睡不著的夜裡看見了神秘迷人、千變換化的「夜間自我」,她開始用嶄新眼光看待一個又一個曾令她深惡痛覺的不眠夜。

本書結合大腦研究、文化軼事和個人經歷,探討女性與黑暗的複雜關係。從寧靜田野到璀璨城市,從荒野探險到北極圈的永夜極光,作者的夜行旅程刺激而狂野!事實上,古往今來眾多女性都不約而同地從失眠焦慮中解脫,突破世俗桎梏,在黑暗中凝煉永恆,展現覺醒與自由,她們是飛蛾獵人、朝聖者、天文學家、藝術家、自然探險家,以及夜間攝影師……

我們有沒有可能接納、甚至享受「不成眠的夜」?本書並非教你如何擺脫失眠,或矯情地刻意頌揚失眠,而是分享歷史上因創傷或壓力而夜不成眠的生命經驗。在清醒的夜半時分,這些美麗靈魂未曾焦慮沮喪輾轉反側,而選擇在暗夜中投注能量與創意,最終創造了意想不到的各種可能,重獲療癒與新生。

這是一個關於創造力、好奇心與自我發現的故事,顛覆過往對黑暗和失眠的恐懼成見,同時探索夜間大腦潛能的科學。所以,別急著對抗半夜三點的清醒時光,解放自我,與黑暗共舞!最終你會發現:當我們願意擁抱失眠,我們也就學會了睡眠。

★李屏瑤(作家)、黃貞祥(國立清華大學生命科學系副教授/GENE思書齋齋主)、蔡宇哲(哇賽心理學創辦人兼總編輯)、謝伯讓(台大心理系教授)——不睡覺推薦

目錄

前言

第一章 夜間自我

第二章 不服從的

第三章 富有想像力的

第四章 樂於接受的

第五章 憤怒的

第六章 反芻思維

第七章 隱匿的

第八章 好奇的

第九章 躁動的

第十章 可變的

第十一章 勇敢的

第十二章 狂野的

第十三章 著迷的

第十四章 魯莽的

第十五章 恐懼的

第十六章 啟發的

第十七章 癒癒的

特別說明

致謝

附註

第一章 夜間自我

第二章 不服從的

第三章 富有想像力的

第四章 樂於接受的

第五章 憤怒的

第六章 反芻思維

第七章 隱匿的

第八章 好奇的

第九章 躁動的

第十章 可變的

第十一章 勇敢的

第十二章 狂野的

第十三章 著迷的

第十四章 魯莽的

第十五章 恐懼的

第十六章 啟發的

第十七章 癒癒的

特別說明

致謝

附註

試閱

第一章 夜之自我

十二月的一個週日,我在狹窄的鄉村小徑慢跑,這是幾個月以來我第一次跑步。平常我偏好緩慢的步行,但在注定永遠改變我人生平衡點的這一天,我正在跑步。當天的空氣稀薄而閃閃發光,我的肺冷得陣陣刺痛。我感受到晨跑者都有的振奮心情,當下決定我的新年新希望,就是要多多跑步。我沒想過我可能再也不會有什麼新希望,或者,我可能還要過好長一段時間,才能再次體會這種振奮感。

當我快接近小屋時,手機響了。我很驚訝,因為現在才早上八點多,我以為會在手機螢幕看見丈夫馬修的名字,沒想到來電的是我父親的妻子,我稱她L。「喂,」我喘著粗氣,心想她是不是打電話來討論聖誕節計畫。我邀了她和我父親共進聖誕晚餐,一直以來我們都一起慶祝耶誕。自從我父母離婚後,聖誕節就是個需要花心思的節日。

二十二年來,我和手足分別成家立業,爸媽也上了年紀,家族成員中有離婚不合的,眾人四散各地,飲食習慣也不同,這些都需要協調。也就是說,少不了籌劃家族聖誕節會碰上的各種麻煩。今年由於疫情影響,只有一部分的家人能夠團聚。由於死亡人數還在不斷增加,也尚無疫苗(第一批疫苗在未來兩週內會出現),今年的慶祝活動勢必籠罩在焦慮之中。我父親特別謹慎,為了避免聚眾感染而採取了極端措施。我預期他可能會取消這個聚餐。

這些想法在我腦海中一一飄過,我在風中大聲喊,「喂?」

「你爸爸……,」L說。「急救人員在這裡。」

我不明白她在說什麼。為什麼急救人員會在那裡?

「他死了。」她說。

她聽起來冷靜而無動於衷,我以為我聽錯了。而且她的話完全沒有道理。首先,我爸不可能死了,我前兩天才和他通過電話,當時他好好的。第二,如果他死了,急救人員在那邊做什麼?

「心臟病發作。」她補充。

「我現在開車過去,」我說。「我馬上到!」我聽到背景有聲音,好像L正與某人商量。他們為什麼不對他進行急救?

「他們說讓你開車小心一點。」她的聲音依然平靜從容,「我是指警察說。」

警察?為什麼L會跟警察在一起?

我掛上電話開始尖叫。我一路狂奔哭泣著回到家,腦海不斷重複著一句話:我還沒準備好,我還沒準備好,我還沒準備好。

一切就從這裡開始。過了很久之後,我才覺得很奇怪,一個如此明確的結束,竟然也是如此明顯的開始。

丈夫馬修開車時,我打電話給我妹,又打給我弟。我妹妹失手把手機砸在地上,我聽到她不停尖叫。我弟很冷靜,後來我才意識到,我對妹妹的轉述太直白,而對弟弟講的則太模糊。我之所以知道,是因為我弟在一小時後打回來問我急救的進展,我只好跟他說,父親已經去世了近十二個小時,當場沒有救活的可能。然後,我弟說了和我一樣的話:「他不可能死了,我昨晚才和他通話。」他想得跟我一樣,這一切來得太快、太突然了。我們需要更多時間。我們還沒來得及說再見,說我愛你。

公寓裡充斥著穿制服的人,他們正寫報告、講電話、喝茶,他們的存在暗示了秩序和確定,讓人迅速平靜下來。L問我是否想看看爸爸,我無法回答,只能點頭。我既想又不想,我努力調節情緒,保持冷靜;就跟L一樣,此刻的她比我見過的任何時候都要冷靜。

爸坐在他的紅椅上,看來像睡著了。接下來幾個月,我們一直反覆提起這個畫面,他看起來是多麼安詳。我碰碰他的手,冰冷如玻璃,那種冰冷感在接下來幾個月縈繞著我,但我最記得的卻是他的沉默。一開始不容易發現,因為周圍擠滿熙熙攘攘的人群,直到我隱約察覺,沒有絲毫的氣息從他的唇間洩出,沒有骨頭或關節的輕微聲響,沒有牙齒磨擦聲,也沒有衣物颤動聲,沒有言語。體內沒有生命的時候,我們就悄然無聲了。

這是我第一次近距離接觸死亡,我發現是那麼寧靜。我想,這是否就是我們會害怕沉默的原因。因為在沉默的縫隙,承載著我們無法忽視的事:人終有一死。

父親去世前一週,我剛協助母親安葬了與她相伴二十年的伴侶。道格拉斯和我母親沒有結婚,但我還是稱他「繼父」,我一直是這麼看待他的。母親為他哀悼,我們都為他哀悼,他在一個令他痛恨的養老院受盡病痛折磨才解脫。由於疫情,我們甚至無法探望他,更別說握著他的手,這讓我們留下滿腹的酸楚和壓抑。他就像成千上萬的其他人,走完人生的最後一程時沒有得到安慰和尊嚴。我胸口的緊繃感,也許就是我在父親去世當天去慢跑的原因,也許我希望能擺脫鐵鉗般的束縛,大口呼吸,以徹底甩掉憤怒和悲傷的痕跡。

然而,束縛卻更緊了。

當晚我待在父親家,睡在書房裡的行軍床,鋪蓋是橘色床單和橙色羽絨被,我的頭緊貼著書桌。我身邊都是他的藏書,他的筆跡停在筆記本中半句話的地方,他的開襟毛衣隨意披在椅背上。我父親總是為特定的物品賦予意義—石頭、羽毛、貝殼、小雕塑,這些物件都圍繞在我身邊,精心擺放在桌面和層架,以便他在寫作時可以看見。房裡充滿了他的氣息,他的存在感,他的希望。

第一晚,我根本沒奢望能夠睡著。我不想睡。我挑了幾本父親的書來看,準備流著淚度過一個情感豐沛但清醒的夜晚。我沒想到的是,當晚我沉沈睡去,一夜無夢!我醒來時感到震驚和羞愧:我沒有哭上一整夜,反而度過了記憶中最棒的一夜好眠。

在經歷了人生中的重大打擊,我怎能睡得那麼好?我後來在科學研究中讀到,像我這樣的反應並不罕見,因為大腦在必要時會關機,這是確保生存而設計的機制。

然而好景不常。接下來的十幾天,我在父親家忙著安排葬禮:處理驗屍和死亡證明,通知親友、撰寫訃告,裝飾(紙板)棺材,為L採買和做飯,處理種種伴隨著猝逝而來的雜務差事。L像行屍走肉般維持著日常作息,有時我會想,她的心神到哪裡去了?後來我才知道她一直處於震驚之中,這種麻木的表現,也是保護人免受極端痛苦的心理狀態。我把「震驚」視為一個所在,介於醫院和旅館之間。L悄然且不由自主地撤退到了那裡。

我把她的缺席視為理由,讓自己變得忙碌和「能幹」。但當夜幕降臨,我蓋上橘色被單,凝視著周遭書本的輪廓,我無法繼續偽裝。每晚,鐵爪堅定地緊繃在胸口,我差點以為我也要心臟病發了!我哭泣、喘息、吞嚥著並努力放緩呼吸。然後我起床,展開另一個忙碌的日子。

很顯然,那個不受干擾的第一晚只是個異常現象。我開始在安眠藥櫃翻找,對抗越來越長的不眠之夜。我吞了很多奈妥(Nytol)、褪黑激素和鎂,把枕頭灑滿洋甘菊和薰衣草精油;我戒掉藍光、咖啡因和酒精,翻出處方藥。當然,沒有任何效果。

然後我讓自己變得更忙碌。我深信知曉如何排解悲傷:我在網路上領養了一隻小狗,安排在父親葬禮第二天去接牠,還買好了玩具和食物。還有什麼比迎接新生命更能療癒這突如其來的失落?有誰會比小狗更適合承接我們無家可歸的愛?

然而,我們的小狗從被帶回家的那一刻就開始生病。牠病懨懨地躺著,偶爾喝口水。我看著牠軟弱無力的身軀,心裡充滿不祥的預感。聖誕節那天,我帶牠去看獸醫急診,獸醫懷疑牠感染了犬小病毒。他解釋說會有冗長的檢測,高昂的診療費,以及微乎其微的生存機會。由於疫情肆虐及無數規定,還有正值聖誕節,這個過程會比平常耗時。

「牠應該來自繁殖場吧。」他聳聳肩,「可能同胎的都會死。」

我們的小狗在獸醫院住了五個晚上。我們無法看望牠,因為犬小病毒不僅致命而且傳染性很高,牠被放在隔離病房。我們不斷打電話關切,每次獸醫都詢問我們是否願意讓小狗安樂死。醫療費日漸高昂,而牠一直沒有進食。但在測試結果出來之前,無法得到診斷。

「還有希望嗎?一點點也好?」我流著淚問。每天獸醫都說,「也許有一線希望……總會有希望。」到了第五個晚上,獸醫打電話來:「牠的情況惡化,我認為沒希望了。」我們的小狗在獸醫護士的懷裡被安樂死。我們再也沒有見過牠。

幾個星期以來,我一直想著牠小小的身軀,牠這麼年幼就死掉令我無比傷痛。我把牠從母親的身邊帶走,放任牠死去,我沒有好好保護牠。一隻跟我們相處不到三天的動物,竟能帶給我如此痛苦,我很吃驚。即使我們沒有建立真正的關係,也沒有共同的經歷,但我現在一想到牠,眼淚還是流個不停。因為牠瘦小的肩膀也肩負著希望的重擔,某種難以言喻的方式讓牠成為一個熔爐,一個讓我懷念父親和繼父的方式。突然間,那負擔彷彿太沉重了,於是一切再次回到了牠的微小。

我不希望這巨大狂烈的悲痛驚嚇到我的孩子,我還有悲傷的家人要照料,如果我崩潰了,對身邊的人毫無益處。於是,白天我忙於為小狗伸張正義,晚上則忙於處理我父親的遺產——保持忙碌,保持忙碌,保持忙碌。

但我還是無法入睡。

然後在一個灰濛濛的黎明,我忽然發現,總在夜晚哀悼成了我的常態。因此,我把安眠藥收了起來,慢慢接受這麼多個無法入眠的夜晚。此時我意識到,這並非我平常習慣性的失眠,曾幾何時,我的不眠之夜已經變為我未曾預料的樣子,它們成了重要的避風港。雖然我的白天塞滿事務安排和照顧責任,但我的不眠夜卻成為內心的綠洲。

在這個黑暗而令人舒適的地方,我開始明白在夜裡清醒的必要性。

這些漫長而無法成眠的時光,是我從未經歷過的。不像過往的失眠,那種習慣性的恐懼和焦慮並不存在。這次不一樣,黑暗似乎在移動並軟化了,而且有著重量和密度,彷彿將我包圍在棉花糖或甜美的蛋白霜裡。有時,黑暗給人的感覺是一層柔軟的保護膜,一張可以讓我迷失其中的輕柔皮毛。

我清楚記得被黑暗扶持的感覺。它從未對我施壓,只是支撐著我;不提問,也不要求。黑暗給了我空間、隱秘、安靜和匿名性,然而它似乎在我身旁呼吸脈動,就像一個沉睡的同伴,因此我從不孤單。

這位同伴並非完全緘默,我的夜晚會伴隨著自己的聲音景觀:飛機聲、車流聲、無法解釋的刮擦聲、摩擦聲和碰撞聲。我這才了解到,還有另一個世界與我同時清醒著,我第一次聽到了我後來稱之為「夜間自我」的微小聲音—心跳聲、唾液流動聲、腳跟摩擦床單的聲音。

每晚當我忽然睜開眼,腦中浮現父親的身影,接著是小狗和道格拉斯,我想到那些已然失去且永遠無法尋回的事物。我的胃底出現一個空洞,巨石壓在胸口,然後黑暗迅速湧入,彷彿在說「但還有我在啊,我屬於你。」這就像一種緩衝,介於我和身體的疼痛之間。

這時,有一種鬆口氣的感覺湧上心頭:我不需要起床,不需故作堅強,也不需要急著安排什麼,我可以與我的悲傷靜靜躺著,挖掘那害怕失去的記憶,尋找問題的答案:我父親在哪?道格拉斯和小狗在哪?死去的人會去哪?

作為一個未知論者,我一直被這個問題困擾。白天,我沒有時間思考這件事。而且在白天思考這種問題似乎很荒謬,不可能有答案。然而到了夜裡,思考這個問題再合理不過。

我們都曾在黑暗中搜尋,這個尋找的過程(從摸索門把到找尋車鑰匙)讓人覺得很有意義,我們可以耐心優雅的翻找。試想,如果是在明亮的光線下搜尋東西,往往會顯得很無能,我們會譴責自己愚蠢,最後變得匆忙又沮喪。所以我感覺,探索亡者行蹤這類事情根本就是個夜間任務,應該在黑夜的掩護下進行。

夜色漸逝,從綢緞般的漆黑轉變為帶著銀灰的不透明,天色變得稀薄且顆粒感十足。黎明的光透進房間,車流聲持續響起,鳥兒鳴唱。黑暗已經隱沒,不再支撐著我,而我的眼睛酸痛,空洞無物,渴望入眠。然而,那些黑暗時刻給予了我比睡眠更深刻的東西,它給了我純粹的時間和空間,同時讓我擺脫了我後來稱為「白日思考」的束縛。

在一個不眠夜,我聽到走廊地板發出了嘎吱聲。我突然想到,也許此時孩子們都還醒著,他們敞開的心靈正思考著那些令我困擾的問題。我腦海不斷轉動:數十萬人才因為新冠肺炎而過世,這無疑意味著數十萬人正清醒地處在同一個邊界、痛苦和無眠之地。我的想像力被這個影像絆住了:好多失親同胞孤獨卻微妙地相連,佔據著同一個半成形的世界。我開始好奇,那些跟我一樣不成眠的哀悼者是誰,他們在做什麼?想什麼?又感受到什麼?

失眠往往是由失落所引發。根據《睡眠醫學評論》的研究,「失去親友常與入睡困難、無法維持睡眠,以及睡眠時數減少密切相關。」簡單來說,喪親者很少能夠一夜好眠。研究指出,悲傷越強烈,睡眠就越破碎、零碎且中斷。

生理性別在其中扮演著一定的角色:喪親的女性比男性更常出現睡眠障礙。年齡也加劇了失眠問題,越年輕的人,越不會因喪親而影響睡眠。另外,死亡性質也有影響,意外死亡比預期的死亡更容易打亂喪親者的睡眠節奏。我是個剛經歷了數起非預期死亡的中年女性,難怪,現在遭遇了我人生中最嚴重的失眠。

但是,哀悼的人不僅睡得少,睡眠方式也不一樣。研究人員測量喪親者的睡眠波長,發現他們的睡眠呈現更多的快速眼動(充滿夢境的)模式,較少深層而具有修復作用的睡眠。悲傷越強烈,睡眠變化就越大。

當然了,失眠的時間也越長。

我父親去世前,我的失眠持續了二十多年。我完全預期自己無法入睡,也預期失眠會更嚴重,所以我習慣先靠安眠藥,接著憤怒地在床上翻來覆去,最後聽著有聲書斷斷續續睡著。過去幾次失眠,我經常乾脆放棄睡覺,結果到天亮時整個人疲憊不堪,滿臉憔悴,詛咒著夜晚,痛罵自己無法入睡。

然而現在,因為心中充滿了悲傷,我發現我的夜晚正在改變。我開始期待夜裡的清醒時光,那如墨的安慰、柔和的寧靜,以及平靜。夜裡,我可以放下堅強形象,我不再是那個負責張羅一切的女兒,我可以盡情悲傷,也不會影響到任何人——我可以做我自己。

黑暗有一種簡化的能力,這正是我喜歡並且需要的。我看不到滿地必須清掃的蜘蛛網,看不到堆積如山的待洗衣物,我什麼也看不見。於是,我的目光轉向內心。從前這意味著我要冥想幾個小時,然後把夜半還醒著當成一場災難,擔心睡眠不足隔天會犯錯。或者,我會血壓飆升,腦袋昏沉,讓負面情緒糾纏個沒完。但因為此刻我陷於喪親之痛,正在跟更大的問題搏鬥,所以這些擔憂悄然消散了。我不在乎不眠夜帶來的威脅,如果我隔天看起來很疲憊或者脾氣暴躁,那又怎麼樣?

聖誕假期結束,我的家人陸續返回倫敦,而我決定留在位於城外的小屋,離L與母親近一點。我還沒有準備好面對日常的喧囂。倫敦忽然變得比往常更吵雜,我耳裡的隔音層好像被剝掉了,噪音令我痛苦。飛機、汽車警報、救護車警笛、摩托車轟鳴,一切聲音都被放大得刺耳,在我聽來有如驚恐的死亡之聲。

但鄉村夜晚的聲景就柔和得多。我喜歡聽著風聲,田野羊群的咩叫,門前柳樹的嘆息和吱嘎。我喜歡化作音樂的夜雨宛如音符,雨水拍打玻璃落在屋頂上的滴答,那是黑暗中零星而綿密的毛毛雨。雨聲交錯著絕對的寂靜時刻,那寂靜同時映照我內心的空虛,卻也暗示了其他的可能。

然而除了寂靜,我還渴望黑暗——濃密而純粹的黑。我花了幾個小時用膠帶遮擋住藍色的網路信號燈,在窗戶上安裝紙板。每一絲人造光都是一種冒犯。這突如其來對黑暗的渴望讓我倍感困惑,因為過去我總是害怕它,也怕隨之而來的遺忘、壓抑,以及黑暗誘發的可怕幻想。然而此時,黑暗似乎帶來了解放,予人安慰。黑暗的神秘感給了我希望與救贖。

我也學會辨識黑暗的色調和質地,它可能輕如羽毛,柔軟如肌膚,或如毯子般漆黑厚重。我感到意外:當黑暗改變,我也跟著改變了,有如一種巫術。

我依然無法入睡,但這無關緊要。在一個沒有光和聲音的環境,我感受到另一個自我的覺醒。在清醒的夜晚,我第一次遇見了我的「夜間自我」。沉寂中,我聽到了她柔和哀婉的聲音。在朦朧意識狀態的靜謐中,我傾聽並學習。

起初,我在微小的事物中注意到「她」,我發現我的思考、感受、感知、記憶和存在狀態都起了微妙的變化。在夜裡,我無法條理分明地邏輯思考,也少了白日的樂觀開朗,我惆悵而若有所思,我常常反覆回味我的想法、對話和記憶。時間似乎被延展了,感知以慢動作移動,我更傾向於質疑和反思,我對世界的掌控感沒那麼到位了。

這一切看來都是好事,無論是反思、不慌亂、放鬆,都是好事,只要我還能維持些許的控制。然而,控制變得沒那麼輕鬆了,我很容易瞬間爆怒,憤怒如閃電來得快去得也急,我也會在彈指間就陷入後悔和悲傷。我的夜間自我是如此的易怒,有時讓我非常不安,但我喜歡這種不同的思維:放鬆,缺乏結構,輕薄而透明。思想、感知和記憶似乎如水般漫無邊界,大腦不再企圖去定義、整理、構建或評斷。

一開始,我把這些特質認為是人因為過度悲傷而引發的瘋狂,卻發現這樣的不眠夜並沒有伴隨著討人厭的焦慮。於是我意識到,我對「夜間自我」會如斯熟悉,是因為她一直陪伴著我,只是我從未注意過她罷了。因為我習慣在夜晚盡可能地爭取睡眠,加上對人造光的執著,我把她給徹底忽略了。

這一次,我決定歡迎她進入我的生活,跟她交朋友。

十二月的一個週日,我在狹窄的鄉村小徑慢跑,這是幾個月以來我第一次跑步。平常我偏好緩慢的步行,但在注定永遠改變我人生平衡點的這一天,我正在跑步。當天的空氣稀薄而閃閃發光,我的肺冷得陣陣刺痛。我感受到晨跑者都有的振奮心情,當下決定我的新年新希望,就是要多多跑步。我沒想過我可能再也不會有什麼新希望,或者,我可能還要過好長一段時間,才能再次體會這種振奮感。

當我快接近小屋時,手機響了。我很驚訝,因為現在才早上八點多,我以為會在手機螢幕看見丈夫馬修的名字,沒想到來電的是我父親的妻子,我稱她L。「喂,」我喘著粗氣,心想她是不是打電話來討論聖誕節計畫。我邀了她和我父親共進聖誕晚餐,一直以來我們都一起慶祝耶誕。自從我父母離婚後,聖誕節就是個需要花心思的節日。

二十二年來,我和手足分別成家立業,爸媽也上了年紀,家族成員中有離婚不合的,眾人四散各地,飲食習慣也不同,這些都需要協調。也就是說,少不了籌劃家族聖誕節會碰上的各種麻煩。今年由於疫情影響,只有一部分的家人能夠團聚。由於死亡人數還在不斷增加,也尚無疫苗(第一批疫苗在未來兩週內會出現),今年的慶祝活動勢必籠罩在焦慮之中。我父親特別謹慎,為了避免聚眾感染而採取了極端措施。我預期他可能會取消這個聚餐。

這些想法在我腦海中一一飄過,我在風中大聲喊,「喂?」

「你爸爸……,」L說。「急救人員在這裡。」

我不明白她在說什麼。為什麼急救人員會在那裡?

「他死了。」她說。

她聽起來冷靜而無動於衷,我以為我聽錯了。而且她的話完全沒有道理。首先,我爸不可能死了,我前兩天才和他通過電話,當時他好好的。第二,如果他死了,急救人員在那邊做什麼?

「心臟病發作。」她補充。

「我現在開車過去,」我說。「我馬上到!」我聽到背景有聲音,好像L正與某人商量。他們為什麼不對他進行急救?

「他們說讓你開車小心一點。」她的聲音依然平靜從容,「我是指警察說。」

警察?為什麼L會跟警察在一起?

我掛上電話開始尖叫。我一路狂奔哭泣著回到家,腦海不斷重複著一句話:我還沒準備好,我還沒準備好,我還沒準備好。

一切就從這裡開始。過了很久之後,我才覺得很奇怪,一個如此明確的結束,竟然也是如此明顯的開始。

丈夫馬修開車時,我打電話給我妹,又打給我弟。我妹妹失手把手機砸在地上,我聽到她不停尖叫。我弟很冷靜,後來我才意識到,我對妹妹的轉述太直白,而對弟弟講的則太模糊。我之所以知道,是因為我弟在一小時後打回來問我急救的進展,我只好跟他說,父親已經去世了近十二個小時,當場沒有救活的可能。然後,我弟說了和我一樣的話:「他不可能死了,我昨晚才和他通話。」他想得跟我一樣,這一切來得太快、太突然了。我們需要更多時間。我們還沒來得及說再見,說我愛你。

公寓裡充斥著穿制服的人,他們正寫報告、講電話、喝茶,他們的存在暗示了秩序和確定,讓人迅速平靜下來。L問我是否想看看爸爸,我無法回答,只能點頭。我既想又不想,我努力調節情緒,保持冷靜;就跟L一樣,此刻的她比我見過的任何時候都要冷靜。

爸坐在他的紅椅上,看來像睡著了。接下來幾個月,我們一直反覆提起這個畫面,他看起來是多麼安詳。我碰碰他的手,冰冷如玻璃,那種冰冷感在接下來幾個月縈繞著我,但我最記得的卻是他的沉默。一開始不容易發現,因為周圍擠滿熙熙攘攘的人群,直到我隱約察覺,沒有絲毫的氣息從他的唇間洩出,沒有骨頭或關節的輕微聲響,沒有牙齒磨擦聲,也沒有衣物颤動聲,沒有言語。體內沒有生命的時候,我們就悄然無聲了。

這是我第一次近距離接觸死亡,我發現是那麼寧靜。我想,這是否就是我們會害怕沉默的原因。因為在沉默的縫隙,承載著我們無法忽視的事:人終有一死。

父親去世前一週,我剛協助母親安葬了與她相伴二十年的伴侶。道格拉斯和我母親沒有結婚,但我還是稱他「繼父」,我一直是這麼看待他的。母親為他哀悼,我們都為他哀悼,他在一個令他痛恨的養老院受盡病痛折磨才解脫。由於疫情,我們甚至無法探望他,更別說握著他的手,這讓我們留下滿腹的酸楚和壓抑。他就像成千上萬的其他人,走完人生的最後一程時沒有得到安慰和尊嚴。我胸口的緊繃感,也許就是我在父親去世當天去慢跑的原因,也許我希望能擺脫鐵鉗般的束縛,大口呼吸,以徹底甩掉憤怒和悲傷的痕跡。

然而,束縛卻更緊了。

當晚我待在父親家,睡在書房裡的行軍床,鋪蓋是橘色床單和橙色羽絨被,我的頭緊貼著書桌。我身邊都是他的藏書,他的筆跡停在筆記本中半句話的地方,他的開襟毛衣隨意披在椅背上。我父親總是為特定的物品賦予意義—石頭、羽毛、貝殼、小雕塑,這些物件都圍繞在我身邊,精心擺放在桌面和層架,以便他在寫作時可以看見。房裡充滿了他的氣息,他的存在感,他的希望。

第一晚,我根本沒奢望能夠睡著。我不想睡。我挑了幾本父親的書來看,準備流著淚度過一個情感豐沛但清醒的夜晚。我沒想到的是,當晚我沉沈睡去,一夜無夢!我醒來時感到震驚和羞愧:我沒有哭上一整夜,反而度過了記憶中最棒的一夜好眠。

在經歷了人生中的重大打擊,我怎能睡得那麼好?我後來在科學研究中讀到,像我這樣的反應並不罕見,因為大腦在必要時會關機,這是確保生存而設計的機制。

然而好景不常。接下來的十幾天,我在父親家忙著安排葬禮:處理驗屍和死亡證明,通知親友、撰寫訃告,裝飾(紙板)棺材,為L採買和做飯,處理種種伴隨著猝逝而來的雜務差事。L像行屍走肉般維持著日常作息,有時我會想,她的心神到哪裡去了?後來我才知道她一直處於震驚之中,這種麻木的表現,也是保護人免受極端痛苦的心理狀態。我把「震驚」視為一個所在,介於醫院和旅館之間。L悄然且不由自主地撤退到了那裡。

我把她的缺席視為理由,讓自己變得忙碌和「能幹」。但當夜幕降臨,我蓋上橘色被單,凝視著周遭書本的輪廓,我無法繼續偽裝。每晚,鐵爪堅定地緊繃在胸口,我差點以為我也要心臟病發了!我哭泣、喘息、吞嚥著並努力放緩呼吸。然後我起床,展開另一個忙碌的日子。

很顯然,那個不受干擾的第一晚只是個異常現象。我開始在安眠藥櫃翻找,對抗越來越長的不眠之夜。我吞了很多奈妥(Nytol)、褪黑激素和鎂,把枕頭灑滿洋甘菊和薰衣草精油;我戒掉藍光、咖啡因和酒精,翻出處方藥。當然,沒有任何效果。

然後我讓自己變得更忙碌。我深信知曉如何排解悲傷:我在網路上領養了一隻小狗,安排在父親葬禮第二天去接牠,還買好了玩具和食物。還有什麼比迎接新生命更能療癒這突如其來的失落?有誰會比小狗更適合承接我們無家可歸的愛?

然而,我們的小狗從被帶回家的那一刻就開始生病。牠病懨懨地躺著,偶爾喝口水。我看著牠軟弱無力的身軀,心裡充滿不祥的預感。聖誕節那天,我帶牠去看獸醫急診,獸醫懷疑牠感染了犬小病毒。他解釋說會有冗長的檢測,高昂的診療費,以及微乎其微的生存機會。由於疫情肆虐及無數規定,還有正值聖誕節,這個過程會比平常耗時。

「牠應該來自繁殖場吧。」他聳聳肩,「可能同胎的都會死。」

我們的小狗在獸醫院住了五個晚上。我們無法看望牠,因為犬小病毒不僅致命而且傳染性很高,牠被放在隔離病房。我們不斷打電話關切,每次獸醫都詢問我們是否願意讓小狗安樂死。醫療費日漸高昂,而牠一直沒有進食。但在測試結果出來之前,無法得到診斷。

「還有希望嗎?一點點也好?」我流著淚問。每天獸醫都說,「也許有一線希望……總會有希望。」到了第五個晚上,獸醫打電話來:「牠的情況惡化,我認為沒希望了。」我們的小狗在獸醫護士的懷裡被安樂死。我們再也沒有見過牠。

幾個星期以來,我一直想著牠小小的身軀,牠這麼年幼就死掉令我無比傷痛。我把牠從母親的身邊帶走,放任牠死去,我沒有好好保護牠。一隻跟我們相處不到三天的動物,竟能帶給我如此痛苦,我很吃驚。即使我們沒有建立真正的關係,也沒有共同的經歷,但我現在一想到牠,眼淚還是流個不停。因為牠瘦小的肩膀也肩負著希望的重擔,某種難以言喻的方式讓牠成為一個熔爐,一個讓我懷念父親和繼父的方式。突然間,那負擔彷彿太沉重了,於是一切再次回到了牠的微小。

我不希望這巨大狂烈的悲痛驚嚇到我的孩子,我還有悲傷的家人要照料,如果我崩潰了,對身邊的人毫無益處。於是,白天我忙於為小狗伸張正義,晚上則忙於處理我父親的遺產——保持忙碌,保持忙碌,保持忙碌。

但我還是無法入睡。

然後在一個灰濛濛的黎明,我忽然發現,總在夜晚哀悼成了我的常態。因此,我把安眠藥收了起來,慢慢接受這麼多個無法入眠的夜晚。此時我意識到,這並非我平常習慣性的失眠,曾幾何時,我的不眠之夜已經變為我未曾預料的樣子,它們成了重要的避風港。雖然我的白天塞滿事務安排和照顧責任,但我的不眠夜卻成為內心的綠洲。

在這個黑暗而令人舒適的地方,我開始明白在夜裡清醒的必要性。

這些漫長而無法成眠的時光,是我從未經歷過的。不像過往的失眠,那種習慣性的恐懼和焦慮並不存在。這次不一樣,黑暗似乎在移動並軟化了,而且有著重量和密度,彷彿將我包圍在棉花糖或甜美的蛋白霜裡。有時,黑暗給人的感覺是一層柔軟的保護膜,一張可以讓我迷失其中的輕柔皮毛。

我清楚記得被黑暗扶持的感覺。它從未對我施壓,只是支撐著我;不提問,也不要求。黑暗給了我空間、隱秘、安靜和匿名性,然而它似乎在我身旁呼吸脈動,就像一個沉睡的同伴,因此我從不孤單。

這位同伴並非完全緘默,我的夜晚會伴隨著自己的聲音景觀:飛機聲、車流聲、無法解釋的刮擦聲、摩擦聲和碰撞聲。我這才了解到,還有另一個世界與我同時清醒著,我第一次聽到了我後來稱之為「夜間自我」的微小聲音—心跳聲、唾液流動聲、腳跟摩擦床單的聲音。

每晚當我忽然睜開眼,腦中浮現父親的身影,接著是小狗和道格拉斯,我想到那些已然失去且永遠無法尋回的事物。我的胃底出現一個空洞,巨石壓在胸口,然後黑暗迅速湧入,彷彿在說「但還有我在啊,我屬於你。」這就像一種緩衝,介於我和身體的疼痛之間。

這時,有一種鬆口氣的感覺湧上心頭:我不需要起床,不需故作堅強,也不需要急著安排什麼,我可以與我的悲傷靜靜躺著,挖掘那害怕失去的記憶,尋找問題的答案:我父親在哪?道格拉斯和小狗在哪?死去的人會去哪?

作為一個未知論者,我一直被這個問題困擾。白天,我沒有時間思考這件事。而且在白天思考這種問題似乎很荒謬,不可能有答案。然而到了夜裡,思考這個問題再合理不過。

我們都曾在黑暗中搜尋,這個尋找的過程(從摸索門把到找尋車鑰匙)讓人覺得很有意義,我們可以耐心優雅的翻找。試想,如果是在明亮的光線下搜尋東西,往往會顯得很無能,我們會譴責自己愚蠢,最後變得匆忙又沮喪。所以我感覺,探索亡者行蹤這類事情根本就是個夜間任務,應該在黑夜的掩護下進行。

夜色漸逝,從綢緞般的漆黑轉變為帶著銀灰的不透明,天色變得稀薄且顆粒感十足。黎明的光透進房間,車流聲持續響起,鳥兒鳴唱。黑暗已經隱沒,不再支撐著我,而我的眼睛酸痛,空洞無物,渴望入眠。然而,那些黑暗時刻給予了我比睡眠更深刻的東西,它給了我純粹的時間和空間,同時讓我擺脫了我後來稱為「白日思考」的束縛。

在一個不眠夜,我聽到走廊地板發出了嘎吱聲。我突然想到,也許此時孩子們都還醒著,他們敞開的心靈正思考著那些令我困擾的問題。我腦海不斷轉動:數十萬人才因為新冠肺炎而過世,這無疑意味著數十萬人正清醒地處在同一個邊界、痛苦和無眠之地。我的想像力被這個影像絆住了:好多失親同胞孤獨卻微妙地相連,佔據著同一個半成形的世界。我開始好奇,那些跟我一樣不成眠的哀悼者是誰,他們在做什麼?想什麼?又感受到什麼?

失眠往往是由失落所引發。根據《睡眠醫學評論》的研究,「失去親友常與入睡困難、無法維持睡眠,以及睡眠時數減少密切相關。」簡單來說,喪親者很少能夠一夜好眠。研究指出,悲傷越強烈,睡眠就越破碎、零碎且中斷。

生理性別在其中扮演著一定的角色:喪親的女性比男性更常出現睡眠障礙。年齡也加劇了失眠問題,越年輕的人,越不會因喪親而影響睡眠。另外,死亡性質也有影響,意外死亡比預期的死亡更容易打亂喪親者的睡眠節奏。我是個剛經歷了數起非預期死亡的中年女性,難怪,現在遭遇了我人生中最嚴重的失眠。

但是,哀悼的人不僅睡得少,睡眠方式也不一樣。研究人員測量喪親者的睡眠波長,發現他們的睡眠呈現更多的快速眼動(充滿夢境的)模式,較少深層而具有修復作用的睡眠。悲傷越強烈,睡眠變化就越大。

當然了,失眠的時間也越長。

我父親去世前,我的失眠持續了二十多年。我完全預期自己無法入睡,也預期失眠會更嚴重,所以我習慣先靠安眠藥,接著憤怒地在床上翻來覆去,最後聽著有聲書斷斷續續睡著。過去幾次失眠,我經常乾脆放棄睡覺,結果到天亮時整個人疲憊不堪,滿臉憔悴,詛咒著夜晚,痛罵自己無法入睡。

然而現在,因為心中充滿了悲傷,我發現我的夜晚正在改變。我開始期待夜裡的清醒時光,那如墨的安慰、柔和的寧靜,以及平靜。夜裡,我可以放下堅強形象,我不再是那個負責張羅一切的女兒,我可以盡情悲傷,也不會影響到任何人——我可以做我自己。

黑暗有一種簡化的能力,這正是我喜歡並且需要的。我看不到滿地必須清掃的蜘蛛網,看不到堆積如山的待洗衣物,我什麼也看不見。於是,我的目光轉向內心。從前這意味著我要冥想幾個小時,然後把夜半還醒著當成一場災難,擔心睡眠不足隔天會犯錯。或者,我會血壓飆升,腦袋昏沉,讓負面情緒糾纏個沒完。但因為此刻我陷於喪親之痛,正在跟更大的問題搏鬥,所以這些擔憂悄然消散了。我不在乎不眠夜帶來的威脅,如果我隔天看起來很疲憊或者脾氣暴躁,那又怎麼樣?

聖誕假期結束,我的家人陸續返回倫敦,而我決定留在位於城外的小屋,離L與母親近一點。我還沒有準備好面對日常的喧囂。倫敦忽然變得比往常更吵雜,我耳裡的隔音層好像被剝掉了,噪音令我痛苦。飛機、汽車警報、救護車警笛、摩托車轟鳴,一切聲音都被放大得刺耳,在我聽來有如驚恐的死亡之聲。

但鄉村夜晚的聲景就柔和得多。我喜歡聽著風聲,田野羊群的咩叫,門前柳樹的嘆息和吱嘎。我喜歡化作音樂的夜雨宛如音符,雨水拍打玻璃落在屋頂上的滴答,那是黑暗中零星而綿密的毛毛雨。雨聲交錯著絕對的寂靜時刻,那寂靜同時映照我內心的空虛,卻也暗示了其他的可能。

然而除了寂靜,我還渴望黑暗——濃密而純粹的黑。我花了幾個小時用膠帶遮擋住藍色的網路信號燈,在窗戶上安裝紙板。每一絲人造光都是一種冒犯。這突如其來對黑暗的渴望讓我倍感困惑,因為過去我總是害怕它,也怕隨之而來的遺忘、壓抑,以及黑暗誘發的可怕幻想。然而此時,黑暗似乎帶來了解放,予人安慰。黑暗的神秘感給了我希望與救贖。

我也學會辨識黑暗的色調和質地,它可能輕如羽毛,柔軟如肌膚,或如毯子般漆黑厚重。我感到意外:當黑暗改變,我也跟著改變了,有如一種巫術。

我依然無法入睡,但這無關緊要。在一個沒有光和聲音的環境,我感受到另一個自我的覺醒。在清醒的夜晚,我第一次遇見了我的「夜間自我」。沉寂中,我聽到了她柔和哀婉的聲音。在朦朧意識狀態的靜謐中,我傾聽並學習。

起初,我在微小的事物中注意到「她」,我發現我的思考、感受、感知、記憶和存在狀態都起了微妙的變化。在夜裡,我無法條理分明地邏輯思考,也少了白日的樂觀開朗,我惆悵而若有所思,我常常反覆回味我的想法、對話和記憶。時間似乎被延展了,感知以慢動作移動,我更傾向於質疑和反思,我對世界的掌控感沒那麼到位了。

這一切看來都是好事,無論是反思、不慌亂、放鬆,都是好事,只要我還能維持些許的控制。然而,控制變得沒那麼輕鬆了,我很容易瞬間爆怒,憤怒如閃電來得快去得也急,我也會在彈指間就陷入後悔和悲傷。我的夜間自我是如此的易怒,有時讓我非常不安,但我喜歡這種不同的思維:放鬆,缺乏結構,輕薄而透明。思想、感知和記憶似乎如水般漫無邊界,大腦不再企圖去定義、整理、構建或評斷。

一開始,我把這些特質認為是人因為過度悲傷而引發的瘋狂,卻發現這樣的不眠夜並沒有伴隨著討人厭的焦慮。於是我意識到,我對「夜間自我」會如斯熟悉,是因為她一直陪伴著我,只是我從未注意過她罷了。因為我習慣在夜晚盡可能地爭取睡眠,加上對人造光的執著,我把她給徹底忽略了。

這一次,我決定歡迎她進入我的生活,跟她交朋友。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價