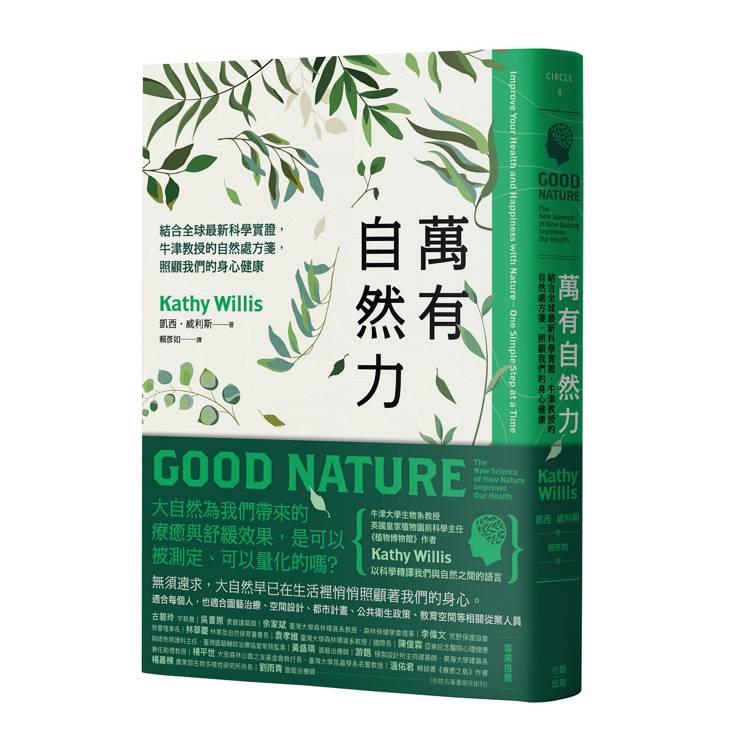

萬有自然力:結合全球最新科學實證,牛津教授的自然處方箋,照顧我們的身心健康

Good Nature: The New Science of How Nature Improves Our Health

活動訊息

內容簡介

大自然帶來的療癒與舒緩效果,

是可以測定、可以量化的嗎?

牛津大學生物系教授、英國皇家植物園前科學主任、

《植物博物館》作者

~凱西.威利斯~

以科學轉譯我們與自然療癒之間的語言

◆◆◆

我們往往都認為,必須遠赴深山或森林才能接觸到大自然。

然而,凱西.威利斯教授用許多令人信服的實驗數據告訴我們:

大自然以各種形式存在於生活周遭,

我們只要掌握簡單的概念,

便能輕鬆把「自然力」安排進生活裡。

◆◆◆

●雪松釋放的雪松醇,可以增強人體對抗癌細胞的能力;

●如果你開車時容易感到煩躁、憤怒,不妨聞聞玫瑰和薄荷的香氣,有助於冷靜情緒,行車安全;麝香則是建議避免的味道;

●傾聽是減壓非常重要的一種方式,當我們聆聽來自大自然的聲音時,從壓力中恢復過來的速度,會比單純看到自然景色來得更快;

●眼睛在凝視模式中,會主動尋找碎形維度介於1.3到1.5的形態,並得到平靜感,而在大自然中,就是開闊的地景加上零零星星的幾棵樹;

●在室內放置一盆吊蘭,六個月後,地板和牆壁的微生物多樣性會顯著增加,特別是有益的植物細菌。

十五年前,任職於牛津大學的凱西.威利斯教授在《科學》期刊讀到一篇研究,提及術後的病患若能從窗戶望見樹木,康復速度會比只能看見牆壁的病患快了許多。這篇報告引起了凱西的興趣,於是她開始研讀相關的科學研究,也以更科學的角度分析大自然能為人類身心帶來的療癒力。

在她研讀的諸多研究裡,許多數據都明確指出,自然對人體的健康、情緒、專注力有超乎我們想像的影響,這些設計更提供了一個明確而實用的方向:即便我們無法時常接觸真正的自然環境,也能夠主動將自然元素「安排」進日常生活中。

本書從視覺、顏色、香氣、聲音、花朵、微生物、土壤等做主題劃分,作者將科學研究與數據轉化為易於理解的內容,以親切帶點詼諧的文字,分享自然如何成為我們身心健康的隱形良藥,也鼓勵我們多多嘗試,或許只是更換氣味、放置盆栽,甚至換個上班路線,便有機會透過自然的療癒力,重整身心。

【本書特色】

●作者為生物多樣性教授,亦是英國相關領域權威,以嚴謹的學術研究方式與親切的文字,帶領讀者認識自然對健康的實質影響。

●收錄大量醫學、生理學、心理學與環境科學的研究成果與數據,為親近自然提供最有力的證據支持。

●提供許多日常生活即能實踐的觀念與實用方法,無須遠赴深山或森林,也能接觸自然元素。

●除了作為個人健康指南,亦能對園藝治療、空間設計、都市計畫、公共衛生政策、教育空間等領域,提供了具體可行的啟發與借鑒。

是可以測定、可以量化的嗎?

牛津大學生物系教授、英國皇家植物園前科學主任、

《植物博物館》作者

~凱西.威利斯~

以科學轉譯我們與自然療癒之間的語言

◆◆◆

我們往往都認為,必須遠赴深山或森林才能接觸到大自然。

然而,凱西.威利斯教授用許多令人信服的實驗數據告訴我們:

大自然以各種形式存在於生活周遭,

我們只要掌握簡單的概念,

便能輕鬆把「自然力」安排進生活裡。

◆◆◆

●雪松釋放的雪松醇,可以增強人體對抗癌細胞的能力;

●如果你開車時容易感到煩躁、憤怒,不妨聞聞玫瑰和薄荷的香氣,有助於冷靜情緒,行車安全;麝香則是建議避免的味道;

●傾聽是減壓非常重要的一種方式,當我們聆聽來自大自然的聲音時,從壓力中恢復過來的速度,會比單純看到自然景色來得更快;

●眼睛在凝視模式中,會主動尋找碎形維度介於1.3到1.5的形態,並得到平靜感,而在大自然中,就是開闊的地景加上零零星星的幾棵樹;

●在室內放置一盆吊蘭,六個月後,地板和牆壁的微生物多樣性會顯著增加,特別是有益的植物細菌。

十五年前,任職於牛津大學的凱西.威利斯教授在《科學》期刊讀到一篇研究,提及術後的病患若能從窗戶望見樹木,康復速度會比只能看見牆壁的病患快了許多。這篇報告引起了凱西的興趣,於是她開始研讀相關的科學研究,也以更科學的角度分析大自然能為人類身心帶來的療癒力。

在她研讀的諸多研究裡,許多數據都明確指出,自然對人體的健康、情緒、專注力有超乎我們想像的影響,這些設計更提供了一個明確而實用的方向:即便我們無法時常接觸真正的自然環境,也能夠主動將自然元素「安排」進日常生活中。

本書從視覺、顏色、香氣、聲音、花朵、微生物、土壤等做主題劃分,作者將科學研究與數據轉化為易於理解的內容,以親切帶點詼諧的文字,分享自然如何成為我們身心健康的隱形良藥,也鼓勵我們多多嘗試,或許只是更換氣味、放置盆栽,甚至換個上班路線,便有機會透過自然的療癒力,重整身心。

【本書特色】

●作者為生物多樣性教授,亦是英國相關領域權威,以嚴謹的學術研究方式與親切的文字,帶領讀者認識自然對健康的實質影響。

●收錄大量醫學、生理學、心理學與環境科學的研究成果與數據,為親近自然提供最有力的證據支持。

●提供許多日常生活即能實踐的觀念與實用方法,無須遠赴深山或森林,也能接觸自然元素。

●除了作為個人健康指南,亦能對園藝治療、空間設計、都市計畫、公共衛生政策、教育空間等領域,提供了具體可行的啟發與借鑒。

名人推薦

【國內專家推薦】

古碧玲 字耕農

吳書原 景觀建築師

余家斌 臺灣大學森林環資系教授、森林保健學會理事長

李偉文 荒野保護協會榮譽理事長

林華慶 林業及自然保育署署長

袁孝維 臺灣大學森林環資系教授/國際長

陳俊霖 亞東紀念醫院心理健康與綠色照護科主任、臺灣園藝輔助治療協會常務監事

黃盛璘 園藝治療師

游麲 極製設計所主持建築師、東海大學建築系兼任助理教授

楊平世 大安森林公園之友基金會執行長、臺灣大學昆蟲學系名譽教授

溫佑君 暢銷書《療癒之島》作者

楊嘉棟 農業部生物多樣性研究所所長

劉雨青 園藝治療師

(依姓名筆畫順序排列)

【國內專家好評】

「對自然環境如何影響健康感到好奇嗎?這是一本融合最新科學與感官體驗的自然療癒的好書,深入淺出地揭示大自然如何透過視、聽、嗅、觸及微生物等感官影響我們的身心健康,是現代人親近自然、尋回健康的科學指南。」

--余家斌,臺大森林環資系教授、森林保健學會理事長、傅爾布萊特哈佛訪問學者

「近年園藝治療、森林療癒、冒險治療、動物輔助治療等綠色照護模式在國內積極發展,本書分門別類整理許多科學研究證據與學說,是醫療人員想走進這個新興領域的門戶,也是綠色照護實作人員想強化學理者的基石。」

--陳俊霖,亞東紀念醫院心理健康與綠色照護科主任、臺灣園藝輔助治療協會常務監事

「如獲至寶!我是園藝治療師,我運用植物和大自然的療癒力量來改善、調整人的身心靈。但植物是安靜無語、無表情的,療癒力量是抽象的,我們因而常被質疑。而這本書幾乎匯集了所有科學家的驗證,證明植物和大自然對人的大幫助!有了這本書,我可以更堂而皇之,拍胸脯地說:植物和大自然可以療癒我們!」

--黃盛璘,園藝治療師

「這本書完全支持了我目前正在臺大醫院進行的健康大樓公共藝術計劃「自然校準綠回歸,來帖綠色處方箋」將植物與綠意帶進醫院病房,書中的各種科學印證也為自己身為綠色照護工作者增加了更多肯定。」

--劉雨青,園藝治療師

【國外好評】

「根據牛津大學生物多樣性教授威利斯的說法,日本的『森林浴』概念不僅僅是一種靈性實踐。她指出,接觸不同形式的植物,對人體的影響可被具體測量。維護花園可能有助於提升心理健康、觀看綠地能改善學業表現。作者期盼能有更多研究與數據,但目前已有足夠的證據讓人願意停下腳步,好好聞一聞玫瑰的香氣。」

——《洛杉磯時報》

「讀者不需要對植物有任何了解,也不必是園藝好手,就能樂在其中地閱讀這本關於自然療癒與其對健康影響的書。城市規劃者與公共衛生政策制定者同樣能從中獲益。」

——《圖書館期刊》

「本書是一份令人耳目一新的調查報告,指出接觸自然——特別是植物——能減輕壓力、降低血壓、增強免疫系統,還有其他許多益處。威利斯根據研究結果提出了實用的建議。她認為,雖然『將木材與植物等自然元素納入居家空間』對身心健康最有幫助,但在無法實行的情況下,也可以使用自然環境的影像或錄音作為替代。內容令人著迷。」

——《出版人週刊》

「當你聆聽微風拂過樹葉的沙沙聲,嗅聞一朵芬芳花朵,觸摸樹皮,或只是凝視綠地時,這些感官體驗會帶來平靜感。然而,當我們的感官與自然互動時,影響便遠不只如此。植物對身心健康似乎極具助益。牛津大學的生物多樣性教授威利斯在書中引用了眾多刺激性的研究成果,說明感官與植物的互動如何提升我們的福祉。她對植物的熱情與對『綠感官』的倡導,貫穿全書。」

——《書單》

「我非常喜歡這本書,應該成為所有重視健康之人的必讀書。她筆下的內容引人入勝,會改變我們看待世界的方式。我會很驚訝如果有任何讀者在讀完後不改變一些習慣,來享受她清楚列舉的那些迷人益處。」

——約翰.謝里(John Cherry),Groundswell創辦人

「《Good Nature》是一部改變遊戲規則的作品——這本書證明了與植物共處如何改變我們的生活。凱西・威利斯以優美的筆觸與精妙的解說,揭示了植物從森林到家中盆栽所帶來療癒與支持力量的最前沿科學。我不相信有人讀完這本書後,還能不擁抱與植物共生的生活方式!」

——伊莎貝拉.特里(Isabella Tree),Wilding作者

「我們都知道,待在自然中會讓我們感覺更好。這本精彩且重要的書,揭示了那種感覺背後突破性的科學根據。這是一本關鍵性的工具書,為每個人都能接觸多樣綠地提供有力的論據。」

——羅西.博伊科特(Rosie Boycott),Our Farm作者

「這本清晰且趣味的書,呈現了令人信服的科學證據,證明了我們長久以來的直覺:大自然真的對我們有益。我讀完後感到大開眼界。」

——理查德.德夫雷爾(Richard Deverell),英國皇家植物園總監

古碧玲 字耕農

吳書原 景觀建築師

余家斌 臺灣大學森林環資系教授、森林保健學會理事長

李偉文 荒野保護協會榮譽理事長

林華慶 林業及自然保育署署長

袁孝維 臺灣大學森林環資系教授/國際長

陳俊霖 亞東紀念醫院心理健康與綠色照護科主任、臺灣園藝輔助治療協會常務監事

黃盛璘 園藝治療師

游麲 極製設計所主持建築師、東海大學建築系兼任助理教授

楊平世 大安森林公園之友基金會執行長、臺灣大學昆蟲學系名譽教授

溫佑君 暢銷書《療癒之島》作者

楊嘉棟 農業部生物多樣性研究所所長

劉雨青 園藝治療師

(依姓名筆畫順序排列)

【國內專家好評】

「對自然環境如何影響健康感到好奇嗎?這是一本融合最新科學與感官體驗的自然療癒的好書,深入淺出地揭示大自然如何透過視、聽、嗅、觸及微生物等感官影響我們的身心健康,是現代人親近自然、尋回健康的科學指南。」

--余家斌,臺大森林環資系教授、森林保健學會理事長、傅爾布萊特哈佛訪問學者

「近年園藝治療、森林療癒、冒險治療、動物輔助治療等綠色照護模式在國內積極發展,本書分門別類整理許多科學研究證據與學說,是醫療人員想走進這個新興領域的門戶,也是綠色照護實作人員想強化學理者的基石。」

--陳俊霖,亞東紀念醫院心理健康與綠色照護科主任、臺灣園藝輔助治療協會常務監事

「如獲至寶!我是園藝治療師,我運用植物和大自然的療癒力量來改善、調整人的身心靈。但植物是安靜無語、無表情的,療癒力量是抽象的,我們因而常被質疑。而這本書幾乎匯集了所有科學家的驗證,證明植物和大自然對人的大幫助!有了這本書,我可以更堂而皇之,拍胸脯地說:植物和大自然可以療癒我們!」

--黃盛璘,園藝治療師

「這本書完全支持了我目前正在臺大醫院進行的健康大樓公共藝術計劃「自然校準綠回歸,來帖綠色處方箋」將植物與綠意帶進醫院病房,書中的各種科學印證也為自己身為綠色照護工作者增加了更多肯定。」

--劉雨青,園藝治療師

【國外好評】

「根據牛津大學生物多樣性教授威利斯的說法,日本的『森林浴』概念不僅僅是一種靈性實踐。她指出,接觸不同形式的植物,對人體的影響可被具體測量。維護花園可能有助於提升心理健康、觀看綠地能改善學業表現。作者期盼能有更多研究與數據,但目前已有足夠的證據讓人願意停下腳步,好好聞一聞玫瑰的香氣。」

——《洛杉磯時報》

「讀者不需要對植物有任何了解,也不必是園藝好手,就能樂在其中地閱讀這本關於自然療癒與其對健康影響的書。城市規劃者與公共衛生政策制定者同樣能從中獲益。」

——《圖書館期刊》

「本書是一份令人耳目一新的調查報告,指出接觸自然——特別是植物——能減輕壓力、降低血壓、增強免疫系統,還有其他許多益處。威利斯根據研究結果提出了實用的建議。她認為,雖然『將木材與植物等自然元素納入居家空間』對身心健康最有幫助,但在無法實行的情況下,也可以使用自然環境的影像或錄音作為替代。內容令人著迷。」

——《出版人週刊》

「當你聆聽微風拂過樹葉的沙沙聲,嗅聞一朵芬芳花朵,觸摸樹皮,或只是凝視綠地時,這些感官體驗會帶來平靜感。然而,當我們的感官與自然互動時,影響便遠不只如此。植物對身心健康似乎極具助益。牛津大學的生物多樣性教授威利斯在書中引用了眾多刺激性的研究成果,說明感官與植物的互動如何提升我們的福祉。她對植物的熱情與對『綠感官』的倡導,貫穿全書。」

——《書單》

「我非常喜歡這本書,應該成為所有重視健康之人的必讀書。她筆下的內容引人入勝,會改變我們看待世界的方式。我會很驚訝如果有任何讀者在讀完後不改變一些習慣,來享受她清楚列舉的那些迷人益處。」

——約翰.謝里(John Cherry),Groundswell創辦人

「《Good Nature》是一部改變遊戲規則的作品——這本書證明了與植物共處如何改變我們的生活。凱西・威利斯以優美的筆觸與精妙的解說,揭示了植物從森林到家中盆栽所帶來療癒與支持力量的最前沿科學。我不相信有人讀完這本書後,還能不擁抱與植物共生的生活方式!」

——伊莎貝拉.特里(Isabella Tree),Wilding作者

「我們都知道,待在自然中會讓我們感覺更好。這本精彩且重要的書,揭示了那種感覺背後突破性的科學根據。這是一本關鍵性的工具書,為每個人都能接觸多樣綠地提供有力的論據。」

——羅西.博伊科特(Rosie Boycott),Our Farm作者

「這本清晰且趣味的書,呈現了令人信服的科學證據,證明了我們長久以來的直覺:大自然真的對我們有益。我讀完後感到大開眼界。」

——理查德.德夫雷爾(Richard Deverell),英國皇家植物園總監

目錄

推薦語

前言

第一章 綠色地平線:風景比你想得更重要

第二章 綠色的好處,不只在餐桌上

第三章 花的魔法

第四章 成功的芬芳:植物的香氣防禦術

第五章 來場聲音的手術:先是鳥鳴婉轉,後有樹葉窸窣

第六章 抱樹好處多

第七章 微感知

第八章 室內的身心小宇宙:門扉之內的花園

第九章 戶外的身心小宇宙:散散步的力量

第十章 為健康動土:園藝治療

第十一章 自然處方箋:祝你身心健康、財源滾滾

致謝

參考資料

前言

第一章 綠色地平線:風景比你想得更重要

第二章 綠色的好處,不只在餐桌上

第三章 花的魔法

第四章 成功的芬芳:植物的香氣防禦術

第五章 來場聲音的手術:先是鳥鳴婉轉,後有樹葉窸窣

第六章 抱樹好處多

第七章 微感知

第八章 室內的身心小宇宙:門扉之內的花園

第九章 戶外的身心小宇宙:散散步的力量

第十章 為健康動土:園藝治療

第十一章 自然處方箋:祝你身心健康、財源滾滾

致謝

參考資料

序/導讀

前言

我一開始學的是「古生態學」(palaeoecologist)。

這句話可能會讓聚會聊天瞬間冷場,因為沒幾個人知道你在說什麼(更別提如何拼寫「古生態學」那英文單字了)。

說實在,這學科是一個迷人的科學分支,利用植物的化石遺骸來重新推敲植被隨著時間發生什麼樣的變化,以研究氣候變遷、人類影響和其他環境驅動因素的作用,研究結果能夠轉化成重要的科學知識,例如過往的地貌、植物對氣候變遷的反應等等。不過這也表示我只能鑽研早已死去的植物結構。我的工作很仰賴顯微鏡,經常要觀察幾千年前的植物素材,而這些素材原本的顏色、形狀和氣味都消逝已久。雖然變成化石的植物也很美麗,尤其是化石花粉(我最喜歡的包括在顯微鏡下看起來猶如火山景觀的雛菊花粉、像月球表面一樣凹凸不平的虎杖花粉粒、帶刺的紫菀和三角形狀的桃金孃),但我日常跟活體植物的互動,也僅限於照顧廚房窗台上那盆垂頭喪氣的羅勒,或者在騎車上班時欣賞飛掠過的樹木。

我跟植物之間的專業關係,在我成為牛津大學生物多樣性研究所(Oxford University's Biodiversity Institute)創所所長時大有開展。該研究所現在是整個「牛津生物多樣性網絡」(Oxford Biodiversity Network)的成員之一,企圖運用科學為政策提供證據,來保護地球非凡的生物多樣性。我的視角變得更加關照全球大局:我們致力研究哪些生態和演化過程能夠創造適當的條件,幫助增進生態系統的復原力和持續性,也嘗試避免不可逆轉的變化。不過,我跟活體植物的日常互動並沒有增加太多。

事情在二○一三年之後變得不一樣了。當時我從牛津大學借調到倫敦的皇家植物園邱園(Royal Botanic Gardens, Kew)擔任科學部主任。那五年間,我都被活生生的植物包圍著,像辦公室窗外公共花園的草坪和花壇、溫室裡來自世界各地的棕櫚樹,還有日本庭園和地中海花園等等,我可以在一次午休時間裡跟著植物環遊世界。跟植物的日常互動改變了我對它們的看法,我開始以完全不同的角度來看待植物,它們不再只是學術書頁上的平淡內容或宏大抽象的生態系,而是一個與我共存的平行宇宙,環繞在我身邊。我很訝異有很多遊客不只是看看植物或在旁邊走走,還會停下來聞聞它們的香氣、來到蔭下乘涼,或者伸手觸碰葉子或撫摸樹皮,無視那幾個語氣嚴厲的英語告示牌:「請勿觸摸」或「請勿踐踏草地」。其實我也沒在理那些告示。

日子久了,我造訪邱園時便不執著於尋尋覓覓植物的拉丁學名,或者非要嘗試判定它們屬於哪個植物科別(儘管我仍喜歡這種細節知識),反倒開始按照植物的身姿、葉形、顏色、氣味、質地,甚至植物在微風中發出的聲音,自己在腦海中為它們分類。我不再只是透過顯微鏡的鏡頭來觀察植物,而是開始關注它們在生態系統中的複雜角色,對我而言,植物變得「鮮活」起來,觸動著我所有的感官。

植物能帶來的幸福感

午間散步也帶給我另一個發現,那就是我感到更加快樂、平靜,思緒也更清晰,就連時間非常緊迫時,我都會想辦法抽空到花園散步,因為這麼做會為我帶來深刻的幸福感。令我不禁想起,就算我在街上行走的時間相同,也沒有收到同樣的效果。應該是跟我身處的環境有關。

我本來沒有想太多,直到我受邀為一個國際計劃案寫文章,探討我們從植物中獲得的社會效益,才對自己的個人觀察有了更多想法。我得找出一些具體的例子,說明在日常環境中接觸植物對健康有哪些益處:比方說都市裡的樹木能夠清除空氣中的微粒物質,進而改善空氣品質。

當我在檔案海中搜尋時,看到某個研究一直被提及,引起了我的興趣。該研究於一九八四年發表在《科學》(Science)期刊上,揭露了一個值得關注的發現:膽囊手術後休養中的病人,如果能從醫院病床窗戶看到樹木,比起那些只能看到磚牆的病人會康復得更快。他們的術後心理健康狀況更好,所需服用的強效止痛藥劑量也比較少。

妙的是,作者得出結論,認為光是觀看植物,就能對患者的健康產生直接的正面影響。這個研究跟我之前看過的其他研究不同,它指出並非是植物本身影響或改變了環境,才引發正面的健康效果,反而是我們透過感官來體驗植物(在這個例子裡是視覺),因此直接產生了健康益處。

我被激起了好奇心。愈深入鑽研,就愈發現更多已發表的研究顯示,除了視覺之外,嗅覺、聽覺、聽覺,甚至觸摸某些植物的效果,也能引發我們身心的正向變化,而且可以量測得到(甚至有時還很持久)。

但我們不是早就知道,跟植物互動有益身心健康嗎?歷來的作家和哲學家無疑也是這麼認為的,例如西元前四世紀希臘哲學家芝諾(Zeno of Citium)創立的斯多葛學派(Stoic School)提出,為了達到一種「哲學家」的狀態(在這種狀態中,人會變得專注並成長完善),個人需要順應自然。大約在西元前六世紀,釋迦牟尼提出了佛教的核心主張,認為冥想應該遵循自然的韻律,才能獲得覺悟,而森林是進行冥想的最佳場所之一。基督教哥德式建築將樹木和枝條伸展的形狀融入高聳的柱子和拱頂之中,來吸引信徒的目光,讓他們透過凝視自然形象,臻至天堂之境。浪漫主義詩人如華茲華斯(Wordsworth)曾描寫,自然中蘊藏的「和諧的力量」,能為人們帶來「寧靜的修復」,使他們從「城鎮的喧囂」中解脫出來。

來到近代,知名的哈佛生態學教授愛德華.威爾森(Edward O. Wilson)在其一九八四年的著作《親生命假說》(Biophilia)一書中提出,我們天生喜愛自然是一種深層的進化特徵,也是人類健康、生產力和幸福感的重要因素。他主張我們需要保護和恢復自然,原因除了自然可以提供物質上的好處之外,也因為自然的某些面向能夠對我們的幸福感產生正面的影響。

但近數十年來,陸續有呼聲要向這個進化假說提出挑戰。這些質疑的聲音問道,對我們的老祖先來說,在自然環境中感到較少壓力,究竟有什麼優勢?雖然一些綠色空間可能帶來庇護和食物的機會,因而使壓力減輕,但還是很難想像一片蒼翠綠樹的景象如何能迅速增加他們的生存機會。由於缺乏明確的科學證據來證明我們對植物的感知跟健康之間的關係,因此出現了更多懷疑的論調,有時還會用「環保魔人」(tree huggers)和「巫毒科學」(voodoo science)等帶有貶義的詞彙來稱呼那些支持這種連結關係的人。

自然與健康的研究風潮

不過,懷疑的聲音現在已經漸漸平息,主要是因為科學研究的創新,開始提供種種尚待琢磨的證據,說明良好的健康狀態直接關係到我們的各種感官跟植物的互動。開始研究這個主題之後,我很快就發現一個全新的科學領域正在興起,證明感知自然與我們的健康狀態,在醫學上存在著非常重要的關聯。

這個趨勢可以從日本的「森林浴」(Shinrin-yoku)報導看出來。日文的「森林浴」這個詞由三個漢字組成,第一個字(森)指的是森林,由三棵樹代表;第二個字(林)指樹林,由兩棵樹結合而成;第三個字(浴)指沐浴,報導描繪了一間房子,左邊有流水,右邊有山谷。「森林浴」的字面意思是「運用我們所有的感官,去感受森林的氛圍」。這個詞語及其所描述的行為,聽起來就像沉浸在某個數百甚至數千年的傳統之中。事實上,這個詞是在一九八○年代創造出來的行銷口號,目的在吸引人潮來參觀日本眾多美麗的森林。雖然當時廣告商信心滿滿,拿森林浴大做文章,卻沒什麼科學數據支持森林浴確實具有可量化的健康益處。

一直到一九九○年代初期,幾個著名的日本科學家團隊才開始針對這一假說進行科學驗證,有個研究找來大量受測者進行一系列醫學和心理測試,其中一些受測者在森林中散步或閒坐,另一些人則在鄰近的城市地區,用同樣的時間做同樣的事情。研究結果令人震驚:跟城市環境組的人相比,森林裡的受測者步行十五分鐘之後,唾液中的壓力荷爾蒙皮質醇降低了百分之十六,脈搏和血壓也顯著下降。在森林中散步或閒坐的受測者的副交感神經活動(已知在放鬆時會增加),也比都市地區的受測者活躍得多。此外,受測者表示在森林中感到心靈平靜,整體情緒也有改善。多虧了新的科學證據,森林浴的功效終於得到認可。

自從這些早期實驗問世之後,愈來愈多研究發現類似的科學證據,證明森林浴能帶來重要的醫療效益。雖然這類實驗主要在日本和中國進行,但森林浴的好處也在亞洲其他地區、歐洲和美國得到證實,證據顯示森林浴有助於改善免疫系統、心血管系統和呼吸系統功能,對憂鬱、焦慮和壓力也具有正面作用。

但我們一定要置身森林中,才能獲得這些效益嗎?還是在都市公園裡、在有種樹的城市街道上散步,或在自家後院閒逛時,也能達到同樣的效果呢?幸好,透過「生物資料庫」(biobanks)與衛星影像的結合運用,我們終於能夠收集足夠的大量資訊,來回答此疑問及其他相關問題。

在醫療領域之外,「生物資料庫」一詞鮮為人知,然而這些「資料庫」可能是過去數十年來,為了解人類健康的趨勢和規律,所收集累積的一些最重要的資料。

「人口生物資料庫」(Population biobanks),顧名思義就是針對整個族群人口收集的生物材料樣本(如血液、DNA等等)和個人紀錄,不僅限於患有特定疾病的目標群體。個人會受邀加入這些人口生物資料庫,他們的資料、就醫紀錄和組織樣本將納入資料庫中,也有一些資料庫只收錄公開的資料細節(例如死亡率和死因)。因此,這些資料庫呈現的是人口的概況,含括不同年齡、性別、社會經濟群體和地區。許多國家現在已經建置好這些人口健康資料庫,或者正在進行中。這些資料庫對於理解人類健康與環境之間的關係,有很大的助益。

人口生物資料庫跟另一個極為重要的資料來源差不多同時發展起來,那就是衛星上的環境感測器。這些感測器能夠以非常精細的尺度捕捉大片陸地的環境影像,以每三十公尺或更小的解析度拍攝全球的影像。要理解健康和自然景觀之間的關係,一個特別有用的衛星測量方法是「常態化差異植生指標」(Normalised Di-erence Vegetation Index,以下簡稱NDVI),用來測量任何特定地點植被的健康度或「活力」狀況以及綠覆分布。

NDVI的計算方式,是觀察從植被反射的可見「紅光」(健康植物)與「近紅外光」(枯萎植物)之間的反射量差異。NDVI測量顯現出環境與人類健康之間一些非常有意思的關聯性。比方說,居家環境愈綠意盎然,人就愈不容易感到沮喪。一項運用NDVI和英國生物資料庫的開創性研究顯示,綠色環境對憂鬱症具有顯著的保護作用,就算把年齡、社經地位和文化差異等因素都加入考量,生活在較綠環境中的人,被診斷為精神健康障礙、需要接受治療的機率也較低。這種影響在女性之中尤為明顯,特別是六十歲以下、社經地位較低或都市化程度較高地區的女性。美國、西班牙、法國和南非的城市也有類似的研究結果,不過樣本規模較小。

另一個結合大規模人口健康資料與衛星資料的研究發現,數百萬棵城市行道樹死亡,跟超過兩萬一千人因為呼吸道疾病和心血管狀況導致死亡的案例增加,彼此之間存在著關聯。這個研究提出了一個有趣的問題:如果把城市街道上的樹木都移除,因此也除去了它們美麗的綠色樹冠,會對人類的健康產生負面影響嗎?該研究探討美國城市中的行道樹在兩年內因光臘瘦吉丁蟲(emerald ash borer)快速蔓延而大量死亡,對人類心血管和下呼吸道疾病造成的影響。這場蟲患在二○○○年代從美國東部向西部波浪式地擴散,摧毀超過一億棵白蠟樹。若將這些樹木的死亡時間和地點,跟郡級地理定位的公共衛生死亡紀錄進行比對,這兩種大數據顯示,隨著各郡相繼受到蟲害,全國新增了六千一百一十三例呼吸道相關的死亡事件,另有一萬五千零八十人死於心血管疾病,蟲患愈演愈烈,對健康的影響程度也愈來愈大,家庭收入中位數高於平均值的郡尤其明顯。

大自然就是最佳解方

把這兩種有趣的資料收集成果放在一起,為我們提供了豐富的資訊,可用科學觀點比較個人的就醫紀錄、他們可能罹患的疾病與其生活環境之間的關係。此研究結果顯現出這些資料很有用,能以過往辦不到的方式來分析數據。為什麼這些資訊那麼重要?因為對我們個人的影響深遠,對於決策者亦然,畢竟他們正在費神應對各種驚心動魄的統計數字,包括公共衛生流行病、心血管疾病、呼吸道疾病、焦慮、憂鬱和自殺個案增加等等。光是在英國,就有七百六十萬人目前患有心血管疾病:心血管疾病已是當今全球首要致死病因;目前大約就有百分之十五的英國人口正在服用抗憂鬱藥物。我們現在掌握到的資訊,為應對這些現代瘟疫和健康危機增添了一樣新的武器—此等推薦解方非常簡單、經濟,任何人都可以輕鬆做到。這個處方就是大自然。

不過,雖然大規模的資料分析對於建構植物與人類健康之間的關係很有助益,卻無法解釋當我們的感官與植物互動時,我們的身體究竟發生了什麼變化。這些資料只能說明某種關聯性,而非因果關係。我的研究正是由此疑問切入,本書也會著重在相關的討論上。這場探索之旅,希望了解當我們以視覺、聽覺、嗅覺和觸覺跟大自然互動時,身心會受到怎樣的影響。

過去十幾年來,我在這個領域所歷練的各種精采工作,為我開啟了一段與眾不同的學術冒險。我想知道,當我們接觸植物時,大腦、荷爾蒙、免疫系統、呼吸系統和心血管系統究竟會發生什麼變化?又是哪些感官被觸發時,會引發這些反應?我也想了解,在戶外和室內與植物互動的最佳方式為何,才能從中獲得生理和心理健康的最大益處?

這段學術旅程帶給我很豐富的經歷。參與這項研究的人,不僅包括植物學家、生物學家,還有醫療從業人員、精神科醫師、都市規劃師和主管衛生的政府機關,他們來自各國,但都有一個共同的目標:希望透過科學,找出我們跟大自然互動會如何帶來健康益處的具體機制,然後利用這些知識來改變自然融入我們日常生活與公共政策的方式。

這本書將邀請你跟著我一起探索,在我們觀看、嗅聞、觸摸或聆聽大自然時,哪些面向會為健康帶來好處,以及還有哪些地方存在著需要填補的知識缺口。本書也會帶你踏上我的個人旅程,講述我是如何漸漸領會到,自然環境對我的健康快樂竟然如此重要。這趟旅程也重新燃起我對保護地球上各種自然環境的熱情,鞭策我將公共政策的重點放在促成更多綠地,而且要想辦法守護它們,特別是在需求最迫切的都市景觀中。我希望各位在閱讀完本書後,會感覺自己成了這個科學領域的專家,能夠運用這些知識來影響我們的日常決策,找出最能夠享受植物和綠地的方法,感受其中的美麗和平靜。

最後還有一點值得一提:新冠疫情帶來的一個正面影響,就是人們渴盼再次回到大自然裡。世界各地的公共花園、公園和森林的遊客數量激增,園藝活動的參與人數和室內盆栽的銷量也瘋狂飆升。看來,當局勢嚴峻,因而人心浮動時,人類重新發現了一種與生俱來的需求:親近自然,讓自己被大自然包圍。本書將揭露其中的原因。我希望當你放下這本書時,會對擁抱大樹這件事生出全然不同的眼光。

我一開始學的是「古生態學」(palaeoecologist)。

這句話可能會讓聚會聊天瞬間冷場,因為沒幾個人知道你在說什麼(更別提如何拼寫「古生態學」那英文單字了)。

說實在,這學科是一個迷人的科學分支,利用植物的化石遺骸來重新推敲植被隨著時間發生什麼樣的變化,以研究氣候變遷、人類影響和其他環境驅動因素的作用,研究結果能夠轉化成重要的科學知識,例如過往的地貌、植物對氣候變遷的反應等等。不過這也表示我只能鑽研早已死去的植物結構。我的工作很仰賴顯微鏡,經常要觀察幾千年前的植物素材,而這些素材原本的顏色、形狀和氣味都消逝已久。雖然變成化石的植物也很美麗,尤其是化石花粉(我最喜歡的包括在顯微鏡下看起來猶如火山景觀的雛菊花粉、像月球表面一樣凹凸不平的虎杖花粉粒、帶刺的紫菀和三角形狀的桃金孃),但我日常跟活體植物的互動,也僅限於照顧廚房窗台上那盆垂頭喪氣的羅勒,或者在騎車上班時欣賞飛掠過的樹木。

我跟植物之間的專業關係,在我成為牛津大學生物多樣性研究所(Oxford University's Biodiversity Institute)創所所長時大有開展。該研究所現在是整個「牛津生物多樣性網絡」(Oxford Biodiversity Network)的成員之一,企圖運用科學為政策提供證據,來保護地球非凡的生物多樣性。我的視角變得更加關照全球大局:我們致力研究哪些生態和演化過程能夠創造適當的條件,幫助增進生態系統的復原力和持續性,也嘗試避免不可逆轉的變化。不過,我跟活體植物的日常互動並沒有增加太多。

事情在二○一三年之後變得不一樣了。當時我從牛津大學借調到倫敦的皇家植物園邱園(Royal Botanic Gardens, Kew)擔任科學部主任。那五年間,我都被活生生的植物包圍著,像辦公室窗外公共花園的草坪和花壇、溫室裡來自世界各地的棕櫚樹,還有日本庭園和地中海花園等等,我可以在一次午休時間裡跟著植物環遊世界。跟植物的日常互動改變了我對它們的看法,我開始以完全不同的角度來看待植物,它們不再只是學術書頁上的平淡內容或宏大抽象的生態系,而是一個與我共存的平行宇宙,環繞在我身邊。我很訝異有很多遊客不只是看看植物或在旁邊走走,還會停下來聞聞它們的香氣、來到蔭下乘涼,或者伸手觸碰葉子或撫摸樹皮,無視那幾個語氣嚴厲的英語告示牌:「請勿觸摸」或「請勿踐踏草地」。其實我也沒在理那些告示。

日子久了,我造訪邱園時便不執著於尋尋覓覓植物的拉丁學名,或者非要嘗試判定它們屬於哪個植物科別(儘管我仍喜歡這種細節知識),反倒開始按照植物的身姿、葉形、顏色、氣味、質地,甚至植物在微風中發出的聲音,自己在腦海中為它們分類。我不再只是透過顯微鏡的鏡頭來觀察植物,而是開始關注它們在生態系統中的複雜角色,對我而言,植物變得「鮮活」起來,觸動著我所有的感官。

植物能帶來的幸福感

午間散步也帶給我另一個發現,那就是我感到更加快樂、平靜,思緒也更清晰,就連時間非常緊迫時,我都會想辦法抽空到花園散步,因為這麼做會為我帶來深刻的幸福感。令我不禁想起,就算我在街上行走的時間相同,也沒有收到同樣的效果。應該是跟我身處的環境有關。

我本來沒有想太多,直到我受邀為一個國際計劃案寫文章,探討我們從植物中獲得的社會效益,才對自己的個人觀察有了更多想法。我得找出一些具體的例子,說明在日常環境中接觸植物對健康有哪些益處:比方說都市裡的樹木能夠清除空氣中的微粒物質,進而改善空氣品質。

當我在檔案海中搜尋時,看到某個研究一直被提及,引起了我的興趣。該研究於一九八四年發表在《科學》(Science)期刊上,揭露了一個值得關注的發現:膽囊手術後休養中的病人,如果能從醫院病床窗戶看到樹木,比起那些只能看到磚牆的病人會康復得更快。他們的術後心理健康狀況更好,所需服用的強效止痛藥劑量也比較少。

妙的是,作者得出結論,認為光是觀看植物,就能對患者的健康產生直接的正面影響。這個研究跟我之前看過的其他研究不同,它指出並非是植物本身影響或改變了環境,才引發正面的健康效果,反而是我們透過感官來體驗植物(在這個例子裡是視覺),因此直接產生了健康益處。

我被激起了好奇心。愈深入鑽研,就愈發現更多已發表的研究顯示,除了視覺之外,嗅覺、聽覺、聽覺,甚至觸摸某些植物的效果,也能引發我們身心的正向變化,而且可以量測得到(甚至有時還很持久)。

但我們不是早就知道,跟植物互動有益身心健康嗎?歷來的作家和哲學家無疑也是這麼認為的,例如西元前四世紀希臘哲學家芝諾(Zeno of Citium)創立的斯多葛學派(Stoic School)提出,為了達到一種「哲學家」的狀態(在這種狀態中,人會變得專注並成長完善),個人需要順應自然。大約在西元前六世紀,釋迦牟尼提出了佛教的核心主張,認為冥想應該遵循自然的韻律,才能獲得覺悟,而森林是進行冥想的最佳場所之一。基督教哥德式建築將樹木和枝條伸展的形狀融入高聳的柱子和拱頂之中,來吸引信徒的目光,讓他們透過凝視自然形象,臻至天堂之境。浪漫主義詩人如華茲華斯(Wordsworth)曾描寫,自然中蘊藏的「和諧的力量」,能為人們帶來「寧靜的修復」,使他們從「城鎮的喧囂」中解脫出來。

來到近代,知名的哈佛生態學教授愛德華.威爾森(Edward O. Wilson)在其一九八四年的著作《親生命假說》(Biophilia)一書中提出,我們天生喜愛自然是一種深層的進化特徵,也是人類健康、生產力和幸福感的重要因素。他主張我們需要保護和恢復自然,原因除了自然可以提供物質上的好處之外,也因為自然的某些面向能夠對我們的幸福感產生正面的影響。

但近數十年來,陸續有呼聲要向這個進化假說提出挑戰。這些質疑的聲音問道,對我們的老祖先來說,在自然環境中感到較少壓力,究竟有什麼優勢?雖然一些綠色空間可能帶來庇護和食物的機會,因而使壓力減輕,但還是很難想像一片蒼翠綠樹的景象如何能迅速增加他們的生存機會。由於缺乏明確的科學證據來證明我們對植物的感知跟健康之間的關係,因此出現了更多懷疑的論調,有時還會用「環保魔人」(tree huggers)和「巫毒科學」(voodoo science)等帶有貶義的詞彙來稱呼那些支持這種連結關係的人。

自然與健康的研究風潮

不過,懷疑的聲音現在已經漸漸平息,主要是因為科學研究的創新,開始提供種種尚待琢磨的證據,說明良好的健康狀態直接關係到我們的各種感官跟植物的互動。開始研究這個主題之後,我很快就發現一個全新的科學領域正在興起,證明感知自然與我們的健康狀態,在醫學上存在著非常重要的關聯。

這個趨勢可以從日本的「森林浴」(Shinrin-yoku)報導看出來。日文的「森林浴」這個詞由三個漢字組成,第一個字(森)指的是森林,由三棵樹代表;第二個字(林)指樹林,由兩棵樹結合而成;第三個字(浴)指沐浴,報導描繪了一間房子,左邊有流水,右邊有山谷。「森林浴」的字面意思是「運用我們所有的感官,去感受森林的氛圍」。這個詞語及其所描述的行為,聽起來就像沉浸在某個數百甚至數千年的傳統之中。事實上,這個詞是在一九八○年代創造出來的行銷口號,目的在吸引人潮來參觀日本眾多美麗的森林。雖然當時廣告商信心滿滿,拿森林浴大做文章,卻沒什麼科學數據支持森林浴確實具有可量化的健康益處。

一直到一九九○年代初期,幾個著名的日本科學家團隊才開始針對這一假說進行科學驗證,有個研究找來大量受測者進行一系列醫學和心理測試,其中一些受測者在森林中散步或閒坐,另一些人則在鄰近的城市地區,用同樣的時間做同樣的事情。研究結果令人震驚:跟城市環境組的人相比,森林裡的受測者步行十五分鐘之後,唾液中的壓力荷爾蒙皮質醇降低了百分之十六,脈搏和血壓也顯著下降。在森林中散步或閒坐的受測者的副交感神經活動(已知在放鬆時會增加),也比都市地區的受測者活躍得多。此外,受測者表示在森林中感到心靈平靜,整體情緒也有改善。多虧了新的科學證據,森林浴的功效終於得到認可。

自從這些早期實驗問世之後,愈來愈多研究發現類似的科學證據,證明森林浴能帶來重要的醫療效益。雖然這類實驗主要在日本和中國進行,但森林浴的好處也在亞洲其他地區、歐洲和美國得到證實,證據顯示森林浴有助於改善免疫系統、心血管系統和呼吸系統功能,對憂鬱、焦慮和壓力也具有正面作用。

但我們一定要置身森林中,才能獲得這些效益嗎?還是在都市公園裡、在有種樹的城市街道上散步,或在自家後院閒逛時,也能達到同樣的效果呢?幸好,透過「生物資料庫」(biobanks)與衛星影像的結合運用,我們終於能夠收集足夠的大量資訊,來回答此疑問及其他相關問題。

在醫療領域之外,「生物資料庫」一詞鮮為人知,然而這些「資料庫」可能是過去數十年來,為了解人類健康的趨勢和規律,所收集累積的一些最重要的資料。

「人口生物資料庫」(Population biobanks),顧名思義就是針對整個族群人口收集的生物材料樣本(如血液、DNA等等)和個人紀錄,不僅限於患有特定疾病的目標群體。個人會受邀加入這些人口生物資料庫,他們的資料、就醫紀錄和組織樣本將納入資料庫中,也有一些資料庫只收錄公開的資料細節(例如死亡率和死因)。因此,這些資料庫呈現的是人口的概況,含括不同年齡、性別、社會經濟群體和地區。許多國家現在已經建置好這些人口健康資料庫,或者正在進行中。這些資料庫對於理解人類健康與環境之間的關係,有很大的助益。

人口生物資料庫跟另一個極為重要的資料來源差不多同時發展起來,那就是衛星上的環境感測器。這些感測器能夠以非常精細的尺度捕捉大片陸地的環境影像,以每三十公尺或更小的解析度拍攝全球的影像。要理解健康和自然景觀之間的關係,一個特別有用的衛星測量方法是「常態化差異植生指標」(Normalised Di-erence Vegetation Index,以下簡稱NDVI),用來測量任何特定地點植被的健康度或「活力」狀況以及綠覆分布。

NDVI的計算方式,是觀察從植被反射的可見「紅光」(健康植物)與「近紅外光」(枯萎植物)之間的反射量差異。NDVI測量顯現出環境與人類健康之間一些非常有意思的關聯性。比方說,居家環境愈綠意盎然,人就愈不容易感到沮喪。一項運用NDVI和英國生物資料庫的開創性研究顯示,綠色環境對憂鬱症具有顯著的保護作用,就算把年齡、社經地位和文化差異等因素都加入考量,生活在較綠環境中的人,被診斷為精神健康障礙、需要接受治療的機率也較低。這種影響在女性之中尤為明顯,特別是六十歲以下、社經地位較低或都市化程度較高地區的女性。美國、西班牙、法國和南非的城市也有類似的研究結果,不過樣本規模較小。

另一個結合大規模人口健康資料與衛星資料的研究發現,數百萬棵城市行道樹死亡,跟超過兩萬一千人因為呼吸道疾病和心血管狀況導致死亡的案例增加,彼此之間存在著關聯。這個研究提出了一個有趣的問題:如果把城市街道上的樹木都移除,因此也除去了它們美麗的綠色樹冠,會對人類的健康產生負面影響嗎?該研究探討美國城市中的行道樹在兩年內因光臘瘦吉丁蟲(emerald ash borer)快速蔓延而大量死亡,對人類心血管和下呼吸道疾病造成的影響。這場蟲患在二○○○年代從美國東部向西部波浪式地擴散,摧毀超過一億棵白蠟樹。若將這些樹木的死亡時間和地點,跟郡級地理定位的公共衛生死亡紀錄進行比對,這兩種大數據顯示,隨著各郡相繼受到蟲害,全國新增了六千一百一十三例呼吸道相關的死亡事件,另有一萬五千零八十人死於心血管疾病,蟲患愈演愈烈,對健康的影響程度也愈來愈大,家庭收入中位數高於平均值的郡尤其明顯。

大自然就是最佳解方

把這兩種有趣的資料收集成果放在一起,為我們提供了豐富的資訊,可用科學觀點比較個人的就醫紀錄、他們可能罹患的疾病與其生活環境之間的關係。此研究結果顯現出這些資料很有用,能以過往辦不到的方式來分析數據。為什麼這些資訊那麼重要?因為對我們個人的影響深遠,對於決策者亦然,畢竟他們正在費神應對各種驚心動魄的統計數字,包括公共衛生流行病、心血管疾病、呼吸道疾病、焦慮、憂鬱和自殺個案增加等等。光是在英國,就有七百六十萬人目前患有心血管疾病:心血管疾病已是當今全球首要致死病因;目前大約就有百分之十五的英國人口正在服用抗憂鬱藥物。我們現在掌握到的資訊,為應對這些現代瘟疫和健康危機增添了一樣新的武器—此等推薦解方非常簡單、經濟,任何人都可以輕鬆做到。這個處方就是大自然。

不過,雖然大規模的資料分析對於建構植物與人類健康之間的關係很有助益,卻無法解釋當我們的感官與植物互動時,我們的身體究竟發生了什麼變化。這些資料只能說明某種關聯性,而非因果關係。我的研究正是由此疑問切入,本書也會著重在相關的討論上。這場探索之旅,希望了解當我們以視覺、聽覺、嗅覺和觸覺跟大自然互動時,身心會受到怎樣的影響。

過去十幾年來,我在這個領域所歷練的各種精采工作,為我開啟了一段與眾不同的學術冒險。我想知道,當我們接觸植物時,大腦、荷爾蒙、免疫系統、呼吸系統和心血管系統究竟會發生什麼變化?又是哪些感官被觸發時,會引發這些反應?我也想了解,在戶外和室內與植物互動的最佳方式為何,才能從中獲得生理和心理健康的最大益處?

這段學術旅程帶給我很豐富的經歷。參與這項研究的人,不僅包括植物學家、生物學家,還有醫療從業人員、精神科醫師、都市規劃師和主管衛生的政府機關,他們來自各國,但都有一個共同的目標:希望透過科學,找出我們跟大自然互動會如何帶來健康益處的具體機制,然後利用這些知識來改變自然融入我們日常生活與公共政策的方式。

這本書將邀請你跟著我一起探索,在我們觀看、嗅聞、觸摸或聆聽大自然時,哪些面向會為健康帶來好處,以及還有哪些地方存在著需要填補的知識缺口。本書也會帶你踏上我的個人旅程,講述我是如何漸漸領會到,自然環境對我的健康快樂竟然如此重要。這趟旅程也重新燃起我對保護地球上各種自然環境的熱情,鞭策我將公共政策的重點放在促成更多綠地,而且要想辦法守護它們,特別是在需求最迫切的都市景觀中。我希望各位在閱讀完本書後,會感覺自己成了這個科學領域的專家,能夠運用這些知識來影響我們的日常決策,找出最能夠享受植物和綠地的方法,感受其中的美麗和平靜。

最後還有一點值得一提:新冠疫情帶來的一個正面影響,就是人們渴盼再次回到大自然裡。世界各地的公共花園、公園和森林的遊客數量激增,園藝活動的參與人數和室內盆栽的銷量也瘋狂飆升。看來,當局勢嚴峻,因而人心浮動時,人類重新發現了一種與生俱來的需求:親近自然,讓自己被大自然包圍。本書將揭露其中的原因。我希望當你放下這本書時,會對擁抱大樹這件事生出全然不同的眼光。

試閱

第四章

成功的芬芳:植物的香氣防禦術

◆◆◆

理解香氣來源與化學構成

要真正理解大自然,尤其是植物氣味對健康的全面影響,還需要兩個關鍵步驟:第一,釐清構成植物氣味的化學成分;第二,找出是否有科學證據證明嗅聞這些氣味對健康有益—如果有,又是哪些植物的氣味最有效?

如果你問別人植物的香氣來自哪個部位,多數人可能會回答:花朵。這個說法不假。許多花朵的花冠部位確實具有專門產生香味的結構,有些甚至在花瓣組織中就含有香氣細胞。當你用手指輕輕揉壓某些玫瑰品種的花瓣(例如豐花玫瑰[oribunda roses]),那股迷人的香氣會立刻撲鼻而來,香味的來源於是變得不言而喻。但比較少人知道,香氣細胞其實也存在於樹葉、針葉、葉毛、樹皮,甚至某些樹木的莖幹中。舉例來說,乳香和沒藥是古埃及人最早使用的香料之一,它們香甜的氣味來自於一種黏稠汁液乾燥後形成的硬塊樹脂。這些樹脂其實是由某些木本樹種和灌木的莖部中、專門分泌香氣的細胞所產生的。當樹幹因砍伐或遭受啃食而出現機械性損傷時,這些樹液便會被釋放出來,用以保護傷口不受進一步感染或腐敗。

植物所散發的氣味,其實來自一類碳基化合物,稱為「揮發性有機化合物」(volatile organic compounds),以氣態雲霧的形式從植物中釋放出來,在室溫下極易蒸發。目前,科學家已經從大約九十個不同植物科的各類物種中,識別出超過一千七百種揮發性有機化合物。

植物的氣味通常是由多種不同的化合物組成的,大多數常見植物的香氣包含二十到六十種成分不等。這也意味著,如果完全不同的植物含有濃度相近的同類化合物,聞起來就會有類似的氣味。舉例來說,一種名為香豆素的揮發性有機化合物,是黃花茅、零陵香豆和黃香草木樨的主要氣味成分,因此這三種植物都散發出近似的香氣。

這些有機碳基化合物會形成長度、形狀與複雜程度各異的碳鏈,當它們以氣體形式從植物中釋放出來時,便會產生氣味。舉例來說,人們常用「清新」或「青草味」來形容剛修剪過的草坪所散發的氣息,這主要來自一類結構簡單的直鏈醇類(alcohols)與醛類(aldehydes)化合物,也就是所謂的「綠葉揮發物」(green-leaf volatiles)。

我們日常接觸到的大多數植物氣味,其結構比綠葉揮發物複雜得多,是由纏繞扭曲的碳鏈組成,並含有多種不同的化學成分。其中一類具有這種獨特結構的揮發性有機化合物稱為「萜烯」(terpenes),依據所含碳原子的數量,又可進一步分類,例如包含十五個碳原子的稱為「倍半萜烯」。

萜烯類與許多我們熟悉的氣味息息相關,其中有一種氣味,我們幾乎每天都會聞到,卻可能從未特別留意,那就是「芳樟醇」。這種化合物存在於超過兩百種植物中,涵蓋了約五成的植物科別,由於帶有濃郁而甜美的花香,因此常被用於各種日常家用產品中,例如香皂、洗髮精和空氣芳香劑等等,也是許多香水的主要基調。

其他由萜烯產生的經典氣味還包括松木(α-蒎烯與ß-蒎烯)、柑橘(d-檸檬烯)、薰衣草(乙酸芳樟酯)、迷迭香(桉葉油醇)、薄荷(香芹酮)、玫瑰花瓣(玫瑰醚)、雪松、柏樹和杜松(雪松醇)等等。

那麼,當我們嗅聞這些不同的植物氣味時,究竟會發生什麼事?我們的身體會啟動哪些特定的機制與反應?又有哪些植物散發的混合香氣,已有穩固的科學證據證明,當我們聞到這些香氣時,有助於改善健康?

令我驚訝的是,至今經科學證實、能夠明確指出嗅聞特定植物揮發性有機化合物會產生特定效果的植物,其實還是相對有限的。接下來,我將概述幾項正在進行中的研究,並聚焦在我們日常生活中最常接觸的幾種氣味:針葉樹、柑橘類水果、香草植物(如薰衣草、迷迭香、薄荷)以及玫瑰。這四類植物目前應該累積了最多、也最具說服力的研究證據,指出當我們嗅聞它們的香氣時,有可能對健康產生實質的正面影響。我想,讀完這一章後,植物的氣味對你來說將不再只是「好聞」這麼簡單—你很可能會立刻去買一瓶擴香,開始研究香氛植物油,甚至覺得自己怎麼突然這麼常在切檸檬了。

◆針葉樹

無論是漫步在陰涼的松樹林間,還是聞到聖誕樹散發出的香氣,針葉樹帶來的,是植物界中最具辨識度、也最令人著迷的氣味之一。事實上,它們也是地球上最古老的樹木家族之一。

針葉樹最早出現在約三億一千萬年前的化石紀錄中,至今仍有八種不同的針葉樹科別存在。針葉樹是一個極為多樣的樹種群,生長在全球各種不同的環境中,其中最常見的是松科,有大約兩百三十二個不同的種類,分布也最廣泛。松科樹木幾乎遍布世界各大洲,唯一例外是南極洲—不過有趣的是,大約六千萬年前,當南極洲尚未被冰雪覆蓋時,松科樹木也曾在那片大陸上占據主導地位。這個科別中的知名樹種包括冷杉、雲杉、松樹和落葉松。

區分松科植物的特徵有很多,其中最明顯的包括簡潔的針狀葉,而與本章最相關的特徵,則是許多松科植物會釋放出由一組特別能產生香氣的單萜烯(monoterpenes)構成的氣味,包括蒎烯(α-蒎烯和ß-蒎烯)和檸檬烯(d-檸檬烯)。正是這些單萜烯分子存在於空氣中,使我們穿行於針葉林中,或甚至接觸松木家具時,能夠嗅到那股獨特且熟悉的芳香。一如其他天然香氣,這種氣味也常被用來為肥皂、浴室清潔劑等居家用品增添迷人的清新氣息。

在自然環境中,蒎烯會被大量釋放,甚至用肉眼就可以看到它的存在。這是因為蒎烯與陽光和臭氧反應,當陽光照射在松樹和雲杉森林時,樹林上方常會形成一層霧靄。

關於嗅聞這些化合物可能對我們生理和心理健康產生重要影響的線索,最早出現在一九九○年代與森林浴相關的研究中,相關實驗顯示,花時間待在針葉林中能為健康帶來許多益處,包括改善心血管功能、增強免疫力、降低發炎指數、改善情緒狀態和心態。然而,眾多森林浴實驗都存在一個共同點,就是很難將氣味的作用跟森林環境中的其他因素(如植被結構、顏色和聲音)區分開來。

為了探究這個問題,科學家開始在臨床環境中展開一系列的實驗,先是之前執行森林浴實驗的同一批科學家,隨後來自東南亞、美國和英國的其他實驗室也加入研究。在臨床環境中進行實驗的一大優勢,在於可以有效控制其他影響因素,如視覺、聲音等等。

其中最簡單的一項研究,是二○一六年千葉大學的池井晴美(Harumi Ikei)教授及其同事完成的。他們設計了一個實驗,將ß-蒎烯和α-蒎烯透過漏斗釋放到參與者的鼻子附近,持續九十秒,同時測量一系列生理和心理參數。隨後,他們重複進行相同的實驗,但這次的空氣中並未含有剛剛那些化合物。為了避免順序效應,嗅聞氣味的順序也有所調換—一些參與者先聞有氣味的空氣,再聞無氣味的空氣,另一些則相反。研究人員透過心率變異度來評估這兩種氣味對參與者神經系統的影響,並要求參與者主觀評估自身情緒和焦慮程度的變化。

研究結果顯示,就算只嗅聞含有α-蒎烯的空氣九十秒,也能產生非常顯著的效果,包括副交感神經心率變異度增加(這通常是放鬆時的生理表現),心跳率則會降低。兩種測量結果都顯示,嗅聞含有α-蒎烯的空氣能夠迅速誘發生理上的放鬆反應。此外,參與者也表示,聞到注入α-蒎烯的空氣後,他們感覺更舒適,焦慮感也減少了。

雖然實驗室環境得出的研究結果非常有趣,也具有重要的意義,但真正的問題是,當我們置身於戶外環境中,比如在森林中散步時,吸入周圍空氣中的化合物,是否也能獲得相同的健康益處?另外,更多的氣味是否等於更多的益處?如果這些化合物的濃度增加,是否會帶來更顯著的健康效益?我特別對這個問題感興趣,因為森林中不同樹木的組合以及季節變化所帶來的空氣溫度變化,讓我們常常置身於一個變化多端的氣味景觀中。下次當你在森林中散步時,停下來仔細聞一聞周圍空氣的氣味,就會發現我所說的微妙差異。即使是在同一片森林中,也會有細微的變化。如果我們真心希望設計出能夠促進健康和幸福感的森林,理解這些氣味景觀將變得至關重要。

當我讀到南韓建國大學(Konkuk University)在二○一九年所做的研究時,感到非常驚喜。研究團隊試圖檢視參與者對空氣中不同濃度的單萜烯(如α-蒎烯、β-蒎烯和d-檸檬烯)的反應,這些單萜烯是自然存在於森林周圍空氣中的。團隊選擇了四種不同濃度的氣味,當我們在房間或森林中聞到這些味道時,通常會將其描述為「松香味」。接著,研究團隊測量了這些氣味對參與者腦波活動和心率變異度的影響,同時還設計了一份問卷,讓參與者自我評估情緒變化。

出爐的結果很有意思。α腦波活動和空氣中揮發性有機化合物的濃度之間,呈現顯著的正向線性關係,表示空氣中這些化合物的濃度增加時,參與者的α波也變得更加活躍,呈現愈來愈放鬆的狀態。同時,透過心率變異度偵測到的壓力程度,與α-蒎烯、β-蒎烯和d-檸檬烯的濃度之間,呈現明顯的負向線性關係。也就是說,空氣中的香氣濃度愈高,人感受到的壓力就愈少—至少在這個實驗是如此。空氣中這些化合物的濃度愈高,似乎也代表人愈能感受到心理幸福感:當空氣中的化合物濃度最低時,百分之四十四的參與者表示他們感覺舒適;當濃度增加到能夠明顯聞到濃郁松香味的程度時,感到舒適的比例上升到了百分之九十三。

不過,這項實驗的最後一點觀察,以及其他類似研究的發現,並非毫無爭議。有人質疑,參與者所表現出的心理反應,或許與他們對這些氣味的過往經驗、既定印象或主觀偏好有關。我們又怎能確定,人們在聞到某些氣味時感到放鬆,是不是因為我們將這些氣味與過去的正向記憶產生了連結,而非完全出自氣味本身所引發的生理效應?

要解答這個問題,必須找尋對這些氣味沒有任何既定經驗的參與者來進行實驗。聽起來好像很難做到—後來終於有兩位科學家想出了巧妙的點子,他們打算將這些氣味用在嬰兒身上,看看效果會如何。十七名年齡介於一個月到三個半月的嬰兒,在母親的首肯下「自願」參與這個實驗,每個嬰兒會分別在三種不同氣味的空氣中待上兩分鐘。第一種含有α-蒎烯,第二種是d-檸檬烯,第三種則什麼氣味都沒有,以作為對照組。研究人員在每個階段測量嬰兒的心跳率,以此作為壓力程度的指標。結果非常顯而易見:當嬰兒吸入含有d-檸檬烯的空氣時,心跳率明顯下降,表示他們變得更加放鬆。相較之下,對照組(無氣味的空氣)沒有產生這種反應,出人意料的是,α-蒎烯的氣味也沒有效果。從嬰兒對d-檸檬烯的放鬆反應,顯示這種反應很可能是與生俱來的,與先前經驗的影響無關。至於為什麼α-蒎烯沒有引發類似的反應,目前仍是個謎。一種可能的解釋是,嬰兒的嗅覺系統尚未完全發育,因此對某些氣味的敏感度可能與成人不同。這個問題確實值得進一步研究。

從這些不同研究可以歸納出一個明確的訊息:我們應該更常走進松樹林散步—或者至少多聞聞松香精油和松木香皂。這麼做會讓我們感到更平靜、更放鬆。事實上,科學也的確可以測量到我們本能感受到的放鬆和減壓反應。

◆

雖然促進放鬆對我們的身心健康很重要,但當我們聞到另一類針葉樹的氣味時,體內可能還會發生另一種更加深遠的變化,這個科別就是柏科,其中又以柏樹與杜松最為關鍵。

柏樹和杜松等樹木所釋放出的木質與辛香氣味,是來自於一類稱為「倍半萜」(sesquiterpenoids)的大型類萜(terpenoid)分子。這些分子由十五個碳原子組成,因此揮發速度相對較慢,不過也正因如此,它們的氣味能在空氣中和我們的鼻腔內停留得更久。柏樹與杜松的氣味主要來自一組特定的倍半萜,包括ß-杜松烯(β-cadinene)和雪松醇(cedrol),同時也含有一定濃度的單萜烯類化合物,例如α-蒎烯、β-蒎烯和d-檸檬烯等等。

多項重要的臨床實驗已證實,吸入這類化合物會觸發本能性的神經反應,不僅顯著降低心率和唾液中的壓力荷爾蒙,還會改變大腦活動,產生明確的生理放鬆效果。這樣的變化本身就有深遠的意義。不過,我發現嗅聞這類樹木的氣味還有一個特別值得提的好處,那就是一定會增加我們血液中自然殺手細胞(natural killer cells)的含量。自然殺手細胞在對抗病毒感染與清除癌細胞的過程中扮演關鍵角色。毫無疑問,如果有一種簡單、自然的方式能夠促進它們的活性,那確實值得我們深入探究。

自然殺手細胞是一種「淋巴球」,能主動尋找並摧毀特定惡性細胞,包括腫瘤細胞與受到病毒感染的細胞。它們的武器是抗癌蛋白質,如穿孔素(perforin)和顆粒酶(granzyme),這些蛋白質會誘導目標細胞進入細胞凋亡的過程。

細胞凋亡是一種自然發生的過程,涉及一連串分子步驟,透過一連串分子機制,使目標細胞自行死亡。日本醫科大學(Nippon Medical School)的李卿博士曾率領團隊進行一項極具代表性的研究:參與者連續三晚入住一間瀰漫著日本扁柏香氣的飯店房間,結果尿液中的腎上腺素濃度顯著下降,血液中的自然殺手細胞數量則大幅增加。

既然自然殺手細胞對人體健康以及我們自身對抗癌症和病毒的能力如此關鍵,因此當我聽說日本醫科大學的這個實驗發表後,十年間竟然少有後續研究繼續探詢植物在這方面的潛力,實在令人意外。也許這項研究被忽略了,或是在「萬物基因組化」的時代,醫學研究者對於看起來過於「基本」的植物化合物興趣缺缺。原因我不敢斷言。不過值得注意的是,近年開始陸續有研究接續這個主題,其中一項是二○一八年發表在《腫瘤標靶》醫學期刊(Oncotarget)的一項研究,這本期刊專門關注腫瘤學和癌症研究。這些研究發現,很可能會讓我們都迫不及待想奔向柏樹森林—或至少讓家中瀰漫一點那樣的香氣。

臺灣大學實驗林的曹崇銘研究員與其團隊,曾探討吸入日本柳杉氣味對健康的潛在益處。他們聚焦於兩種與這類氣味互動的情境:其一是長期居住在這些樹種分布的森林周邊,每天自然吸入這類氣味;其二則是人在柏樹林中短暫散步時,可能出現的生理變化。研究團隊首先分析了九十名長期居住在森林環境中的大學教職員血液樣本,檢測其中的自然殺手細胞濃度,然後將他們的血液與另外一百一十位教職員的血液進行比較,這一百一十人都居住在遠離森林的都市地區。接下來,研究團隊又針對二十五位參加五天四夜溪頭實驗林之旅的受試者,分析他們的血液與心血管健康狀況。溪頭實驗林中分布大量日本柳杉,因此林間空氣中雪松醇等揮發性有機化合物的濃度相當高。

兩組參與者的血液數據都揭示了極具意義的發現。首先,針對居住在森林附近的第一組參與者,他們血液中的自然殺手細胞比例明顯高於居住在城市地區者,尤其是那些患有高血糖症的超重男性,差異更加顯著。研究人員據此初步推論:對於具備某些心血管風險因子的族群,若其居住地靠近釋放揮發性有機化合物的森林,可能有助於增強其免疫反應。參加五天四夜森林之旅的人,其自然殺手細胞的活化程度顯著提升,更令人注目的是,這種提升狀態在旅程結束後仍可維持至少七天。

這些發現與其他相關研究一致清楚指出:吸入柏科植物的氣味可以增強我們的免疫系統,具體表現在自然殺手細胞數量的提升上。特別值得注意的是,這些影響不僅立竿見影,還會持續數天,甚至可能帶來長達數年的健康益處。

成功的芬芳:植物的香氣防禦術

◆◆◆

理解香氣來源與化學構成

要真正理解大自然,尤其是植物氣味對健康的全面影響,還需要兩個關鍵步驟:第一,釐清構成植物氣味的化學成分;第二,找出是否有科學證據證明嗅聞這些氣味對健康有益—如果有,又是哪些植物的氣味最有效?

如果你問別人植物的香氣來自哪個部位,多數人可能會回答:花朵。這個說法不假。許多花朵的花冠部位確實具有專門產生香味的結構,有些甚至在花瓣組織中就含有香氣細胞。當你用手指輕輕揉壓某些玫瑰品種的花瓣(例如豐花玫瑰[oribunda roses]),那股迷人的香氣會立刻撲鼻而來,香味的來源於是變得不言而喻。但比較少人知道,香氣細胞其實也存在於樹葉、針葉、葉毛、樹皮,甚至某些樹木的莖幹中。舉例來說,乳香和沒藥是古埃及人最早使用的香料之一,它們香甜的氣味來自於一種黏稠汁液乾燥後形成的硬塊樹脂。這些樹脂其實是由某些木本樹種和灌木的莖部中、專門分泌香氣的細胞所產生的。當樹幹因砍伐或遭受啃食而出現機械性損傷時,這些樹液便會被釋放出來,用以保護傷口不受進一步感染或腐敗。

植物所散發的氣味,其實來自一類碳基化合物,稱為「揮發性有機化合物」(volatile organic compounds),以氣態雲霧的形式從植物中釋放出來,在室溫下極易蒸發。目前,科學家已經從大約九十個不同植物科的各類物種中,識別出超過一千七百種揮發性有機化合物。

植物的氣味通常是由多種不同的化合物組成的,大多數常見植物的香氣包含二十到六十種成分不等。這也意味著,如果完全不同的植物含有濃度相近的同類化合物,聞起來就會有類似的氣味。舉例來說,一種名為香豆素的揮發性有機化合物,是黃花茅、零陵香豆和黃香草木樨的主要氣味成分,因此這三種植物都散發出近似的香氣。

這些有機碳基化合物會形成長度、形狀與複雜程度各異的碳鏈,當它們以氣體形式從植物中釋放出來時,便會產生氣味。舉例來說,人們常用「清新」或「青草味」來形容剛修剪過的草坪所散發的氣息,這主要來自一類結構簡單的直鏈醇類(alcohols)與醛類(aldehydes)化合物,也就是所謂的「綠葉揮發物」(green-leaf volatiles)。

我們日常接觸到的大多數植物氣味,其結構比綠葉揮發物複雜得多,是由纏繞扭曲的碳鏈組成,並含有多種不同的化學成分。其中一類具有這種獨特結構的揮發性有機化合物稱為「萜烯」(terpenes),依據所含碳原子的數量,又可進一步分類,例如包含十五個碳原子的稱為「倍半萜烯」。

萜烯類與許多我們熟悉的氣味息息相關,其中有一種氣味,我們幾乎每天都會聞到,卻可能從未特別留意,那就是「芳樟醇」。這種化合物存在於超過兩百種植物中,涵蓋了約五成的植物科別,由於帶有濃郁而甜美的花香,因此常被用於各種日常家用產品中,例如香皂、洗髮精和空氣芳香劑等等,也是許多香水的主要基調。

其他由萜烯產生的經典氣味還包括松木(α-蒎烯與ß-蒎烯)、柑橘(d-檸檬烯)、薰衣草(乙酸芳樟酯)、迷迭香(桉葉油醇)、薄荷(香芹酮)、玫瑰花瓣(玫瑰醚)、雪松、柏樹和杜松(雪松醇)等等。

那麼,當我們嗅聞這些不同的植物氣味時,究竟會發生什麼事?我們的身體會啟動哪些特定的機制與反應?又有哪些植物散發的混合香氣,已有穩固的科學證據證明,當我們聞到這些香氣時,有助於改善健康?

令我驚訝的是,至今經科學證實、能夠明確指出嗅聞特定植物揮發性有機化合物會產生特定效果的植物,其實還是相對有限的。接下來,我將概述幾項正在進行中的研究,並聚焦在我們日常生活中最常接觸的幾種氣味:針葉樹、柑橘類水果、香草植物(如薰衣草、迷迭香、薄荷)以及玫瑰。這四類植物目前應該累積了最多、也最具說服力的研究證據,指出當我們嗅聞它們的香氣時,有可能對健康產生實質的正面影響。我想,讀完這一章後,植物的氣味對你來說將不再只是「好聞」這麼簡單—你很可能會立刻去買一瓶擴香,開始研究香氛植物油,甚至覺得自己怎麼突然這麼常在切檸檬了。

◆針葉樹

無論是漫步在陰涼的松樹林間,還是聞到聖誕樹散發出的香氣,針葉樹帶來的,是植物界中最具辨識度、也最令人著迷的氣味之一。事實上,它們也是地球上最古老的樹木家族之一。

針葉樹最早出現在約三億一千萬年前的化石紀錄中,至今仍有八種不同的針葉樹科別存在。針葉樹是一個極為多樣的樹種群,生長在全球各種不同的環境中,其中最常見的是松科,有大約兩百三十二個不同的種類,分布也最廣泛。松科樹木幾乎遍布世界各大洲,唯一例外是南極洲—不過有趣的是,大約六千萬年前,當南極洲尚未被冰雪覆蓋時,松科樹木也曾在那片大陸上占據主導地位。這個科別中的知名樹種包括冷杉、雲杉、松樹和落葉松。

區分松科植物的特徵有很多,其中最明顯的包括簡潔的針狀葉,而與本章最相關的特徵,則是許多松科植物會釋放出由一組特別能產生香氣的單萜烯(monoterpenes)構成的氣味,包括蒎烯(α-蒎烯和ß-蒎烯)和檸檬烯(d-檸檬烯)。正是這些單萜烯分子存在於空氣中,使我們穿行於針葉林中,或甚至接觸松木家具時,能夠嗅到那股獨特且熟悉的芳香。一如其他天然香氣,這種氣味也常被用來為肥皂、浴室清潔劑等居家用品增添迷人的清新氣息。

在自然環境中,蒎烯會被大量釋放,甚至用肉眼就可以看到它的存在。這是因為蒎烯與陽光和臭氧反應,當陽光照射在松樹和雲杉森林時,樹林上方常會形成一層霧靄。

關於嗅聞這些化合物可能對我們生理和心理健康產生重要影響的線索,最早出現在一九九○年代與森林浴相關的研究中,相關實驗顯示,花時間待在針葉林中能為健康帶來許多益處,包括改善心血管功能、增強免疫力、降低發炎指數、改善情緒狀態和心態。然而,眾多森林浴實驗都存在一個共同點,就是很難將氣味的作用跟森林環境中的其他因素(如植被結構、顏色和聲音)區分開來。

為了探究這個問題,科學家開始在臨床環境中展開一系列的實驗,先是之前執行森林浴實驗的同一批科學家,隨後來自東南亞、美國和英國的其他實驗室也加入研究。在臨床環境中進行實驗的一大優勢,在於可以有效控制其他影響因素,如視覺、聲音等等。

其中最簡單的一項研究,是二○一六年千葉大學的池井晴美(Harumi Ikei)教授及其同事完成的。他們設計了一個實驗,將ß-蒎烯和α-蒎烯透過漏斗釋放到參與者的鼻子附近,持續九十秒,同時測量一系列生理和心理參數。隨後,他們重複進行相同的實驗,但這次的空氣中並未含有剛剛那些化合物。為了避免順序效應,嗅聞氣味的順序也有所調換—一些參與者先聞有氣味的空氣,再聞無氣味的空氣,另一些則相反。研究人員透過心率變異度來評估這兩種氣味對參與者神經系統的影響,並要求參與者主觀評估自身情緒和焦慮程度的變化。

研究結果顯示,就算只嗅聞含有α-蒎烯的空氣九十秒,也能產生非常顯著的效果,包括副交感神經心率變異度增加(這通常是放鬆時的生理表現),心跳率則會降低。兩種測量結果都顯示,嗅聞含有α-蒎烯的空氣能夠迅速誘發生理上的放鬆反應。此外,參與者也表示,聞到注入α-蒎烯的空氣後,他們感覺更舒適,焦慮感也減少了。

雖然實驗室環境得出的研究結果非常有趣,也具有重要的意義,但真正的問題是,當我們置身於戶外環境中,比如在森林中散步時,吸入周圍空氣中的化合物,是否也能獲得相同的健康益處?另外,更多的氣味是否等於更多的益處?如果這些化合物的濃度增加,是否會帶來更顯著的健康效益?我特別對這個問題感興趣,因為森林中不同樹木的組合以及季節變化所帶來的空氣溫度變化,讓我們常常置身於一個變化多端的氣味景觀中。下次當你在森林中散步時,停下來仔細聞一聞周圍空氣的氣味,就會發現我所說的微妙差異。即使是在同一片森林中,也會有細微的變化。如果我們真心希望設計出能夠促進健康和幸福感的森林,理解這些氣味景觀將變得至關重要。

當我讀到南韓建國大學(Konkuk University)在二○一九年所做的研究時,感到非常驚喜。研究團隊試圖檢視參與者對空氣中不同濃度的單萜烯(如α-蒎烯、β-蒎烯和d-檸檬烯)的反應,這些單萜烯是自然存在於森林周圍空氣中的。團隊選擇了四種不同濃度的氣味,當我們在房間或森林中聞到這些味道時,通常會將其描述為「松香味」。接著,研究團隊測量了這些氣味對參與者腦波活動和心率變異度的影響,同時還設計了一份問卷,讓參與者自我評估情緒變化。

出爐的結果很有意思。α腦波活動和空氣中揮發性有機化合物的濃度之間,呈現顯著的正向線性關係,表示空氣中這些化合物的濃度增加時,參與者的α波也變得更加活躍,呈現愈來愈放鬆的狀態。同時,透過心率變異度偵測到的壓力程度,與α-蒎烯、β-蒎烯和d-檸檬烯的濃度之間,呈現明顯的負向線性關係。也就是說,空氣中的香氣濃度愈高,人感受到的壓力就愈少—至少在這個實驗是如此。空氣中這些化合物的濃度愈高,似乎也代表人愈能感受到心理幸福感:當空氣中的化合物濃度最低時,百分之四十四的參與者表示他們感覺舒適;當濃度增加到能夠明顯聞到濃郁松香味的程度時,感到舒適的比例上升到了百分之九十三。

不過,這項實驗的最後一點觀察,以及其他類似研究的發現,並非毫無爭議。有人質疑,參與者所表現出的心理反應,或許與他們對這些氣味的過往經驗、既定印象或主觀偏好有關。我們又怎能確定,人們在聞到某些氣味時感到放鬆,是不是因為我們將這些氣味與過去的正向記憶產生了連結,而非完全出自氣味本身所引發的生理效應?

要解答這個問題,必須找尋對這些氣味沒有任何既定經驗的參與者來進行實驗。聽起來好像很難做到—後來終於有兩位科學家想出了巧妙的點子,他們打算將這些氣味用在嬰兒身上,看看效果會如何。十七名年齡介於一個月到三個半月的嬰兒,在母親的首肯下「自願」參與這個實驗,每個嬰兒會分別在三種不同氣味的空氣中待上兩分鐘。第一種含有α-蒎烯,第二種是d-檸檬烯,第三種則什麼氣味都沒有,以作為對照組。研究人員在每個階段測量嬰兒的心跳率,以此作為壓力程度的指標。結果非常顯而易見:當嬰兒吸入含有d-檸檬烯的空氣時,心跳率明顯下降,表示他們變得更加放鬆。相較之下,對照組(無氣味的空氣)沒有產生這種反應,出人意料的是,α-蒎烯的氣味也沒有效果。從嬰兒對d-檸檬烯的放鬆反應,顯示這種反應很可能是與生俱來的,與先前經驗的影響無關。至於為什麼α-蒎烯沒有引發類似的反應,目前仍是個謎。一種可能的解釋是,嬰兒的嗅覺系統尚未完全發育,因此對某些氣味的敏感度可能與成人不同。這個問題確實值得進一步研究。

從這些不同研究可以歸納出一個明確的訊息:我們應該更常走進松樹林散步—或者至少多聞聞松香精油和松木香皂。這麼做會讓我們感到更平靜、更放鬆。事實上,科學也的確可以測量到我們本能感受到的放鬆和減壓反應。

◆

雖然促進放鬆對我們的身心健康很重要,但當我們聞到另一類針葉樹的氣味時,體內可能還會發生另一種更加深遠的變化,這個科別就是柏科,其中又以柏樹與杜松最為關鍵。

柏樹和杜松等樹木所釋放出的木質與辛香氣味,是來自於一類稱為「倍半萜」(sesquiterpenoids)的大型類萜(terpenoid)分子。這些分子由十五個碳原子組成,因此揮發速度相對較慢,不過也正因如此,它們的氣味能在空氣中和我們的鼻腔內停留得更久。柏樹與杜松的氣味主要來自一組特定的倍半萜,包括ß-杜松烯(β-cadinene)和雪松醇(cedrol),同時也含有一定濃度的單萜烯類化合物,例如α-蒎烯、β-蒎烯和d-檸檬烯等等。

多項重要的臨床實驗已證實,吸入這類化合物會觸發本能性的神經反應,不僅顯著降低心率和唾液中的壓力荷爾蒙,還會改變大腦活動,產生明確的生理放鬆效果。這樣的變化本身就有深遠的意義。不過,我發現嗅聞這類樹木的氣味還有一個特別值得提的好處,那就是一定會增加我們血液中自然殺手細胞(natural killer cells)的含量。自然殺手細胞在對抗病毒感染與清除癌細胞的過程中扮演關鍵角色。毫無疑問,如果有一種簡單、自然的方式能夠促進它們的活性,那確實值得我們深入探究。

自然殺手細胞是一種「淋巴球」,能主動尋找並摧毀特定惡性細胞,包括腫瘤細胞與受到病毒感染的細胞。它們的武器是抗癌蛋白質,如穿孔素(perforin)和顆粒酶(granzyme),這些蛋白質會誘導目標細胞進入細胞凋亡的過程。

細胞凋亡是一種自然發生的過程,涉及一連串分子步驟,透過一連串分子機制,使目標細胞自行死亡。日本醫科大學(Nippon Medical School)的李卿博士曾率領團隊進行一項極具代表性的研究:參與者連續三晚入住一間瀰漫著日本扁柏香氣的飯店房間,結果尿液中的腎上腺素濃度顯著下降,血液中的自然殺手細胞數量則大幅增加。

既然自然殺手細胞對人體健康以及我們自身對抗癌症和病毒的能力如此關鍵,因此當我聽說日本醫科大學的這個實驗發表後,十年間竟然少有後續研究繼續探詢植物在這方面的潛力,實在令人意外。也許這項研究被忽略了,或是在「萬物基因組化」的時代,醫學研究者對於看起來過於「基本」的植物化合物興趣缺缺。原因我不敢斷言。不過值得注意的是,近年開始陸續有研究接續這個主題,其中一項是二○一八年發表在《腫瘤標靶》醫學期刊(Oncotarget)的一項研究,這本期刊專門關注腫瘤學和癌症研究。這些研究發現,很可能會讓我們都迫不及待想奔向柏樹森林—或至少讓家中瀰漫一點那樣的香氣。

臺灣大學實驗林的曹崇銘研究員與其團隊,曾探討吸入日本柳杉氣味對健康的潛在益處。他們聚焦於兩種與這類氣味互動的情境:其一是長期居住在這些樹種分布的森林周邊,每天自然吸入這類氣味;其二則是人在柏樹林中短暫散步時,可能出現的生理變化。研究團隊首先分析了九十名長期居住在森林環境中的大學教職員血液樣本,檢測其中的自然殺手細胞濃度,然後將他們的血液與另外一百一十位教職員的血液進行比較,這一百一十人都居住在遠離森林的都市地區。接下來,研究團隊又針對二十五位參加五天四夜溪頭實驗林之旅的受試者,分析他們的血液與心血管健康狀況。溪頭實驗林中分布大量日本柳杉,因此林間空氣中雪松醇等揮發性有機化合物的濃度相當高。

兩組參與者的血液數據都揭示了極具意義的發現。首先,針對居住在森林附近的第一組參與者,他們血液中的自然殺手細胞比例明顯高於居住在城市地區者,尤其是那些患有高血糖症的超重男性,差異更加顯著。研究人員據此初步推論:對於具備某些心血管風險因子的族群,若其居住地靠近釋放揮發性有機化合物的森林,可能有助於增強其免疫反應。參加五天四夜森林之旅的人,其自然殺手細胞的活化程度顯著提升,更令人注目的是,這種提升狀態在旅程結束後仍可維持至少七天。

這些發現與其他相關研究一致清楚指出:吸入柏科植物的氣味可以增強我們的免疫系統,具體表現在自然殺手細胞數量的提升上。特別值得注意的是,這些影響不僅立竿見影,還會持續數天,甚至可能帶來長達數年的健康益處。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價