身體慢學:連結情緒、關係與生活的8堂課,找回動靜皆宜的自由

活動訊息

內容簡介

林懷民、蔣勳、楊照發起,

一本最初的、幫助我們認識身體的書,

現在就來體會動靜皆宜的自在快樂!

舞蹈家林懷民說:

「身體是個記憶體,蘊藏先人的經驗與智慧……

希望孩子在被社會制約化之前,在盡情的舞動中,喚起這些本能。

長大後,即使受到壓制,仍記得用深呼吸來調整心裡的景觀,

仍可以大方地抱人,也自在地接受擁抱。」

美學大師蔣勳說:

「人不愛自己的身體,很難快樂;

不愛自己的身體,很難愛這個世界。

愛自己的身體,是一切的起點。」

●為你打開一扇身體的門──

你有多久沒有好好動身體,感受身體?我們習慣與他人競逐,卻常忽略身體的聲音,少有機會往內探求靜定的力量,以及人與人之間溫暖接觸的感覺。其實,身體正是每個人與自己建立關係的基礎,也是我們靠近彼此、與世界連結的重要通道。

●八種生活中實用的能力──

身體很簡單,也不簡單。「擁抱、呼吸、重心、安靜、專注、跌倒、親密、友伴」,是身體的功課,也是覺知美好的練習:讓愛流動、調和身心、端正自己、靜定沉著、好好生活、跨越關卡、快樂互動、溫潤心靈……

●涵養身心整合的文化視角──

如何讓忙碌奔波的身體,學會喘口氣?當身體發出「腰痠背痛」的警訊,如何回到根源、調整因應?鋼琴家、芭蕾舞者、茶道老師,又有什麼與自己身體的「相處之道」?集醫學、心理、藝術、教育等各領域專家訪談,看見與身體相處的智慧。

●「邊讀邊動」的趣味互動內容──

掃描書中QR-code,觀看、聆聽雲門舞集舞蹈教室影音。一起練習呼吸、舒展、玩遊戲,把書中理念化為身體的行動與記憶。

期待每個人都可以認識並覺察自己的身體,喜歡並善待自己的身體,尊重並關懷別人的身體。放輕鬆,慢慢學,就從身體開始吧!

一本最初的、幫助我們認識身體的書,

現在就來體會動靜皆宜的自在快樂!

舞蹈家林懷民說:

「身體是個記憶體,蘊藏先人的經驗與智慧……

希望孩子在被社會制約化之前,在盡情的舞動中,喚起這些本能。

長大後,即使受到壓制,仍記得用深呼吸來調整心裡的景觀,

仍可以大方地抱人,也自在地接受擁抱。」

美學大師蔣勳說:

「人不愛自己的身體,很難快樂;

不愛自己的身體,很難愛這個世界。

愛自己的身體,是一切的起點。」

●為你打開一扇身體的門──

你有多久沒有好好動身體,感受身體?我們習慣與他人競逐,卻常忽略身體的聲音,少有機會往內探求靜定的力量,以及人與人之間溫暖接觸的感覺。其實,身體正是每個人與自己建立關係的基礎,也是我們靠近彼此、與世界連結的重要通道。

●八種生活中實用的能力──

身體很簡單,也不簡單。「擁抱、呼吸、重心、安靜、專注、跌倒、親密、友伴」,是身體的功課,也是覺知美好的練習:讓愛流動、調和身心、端正自己、靜定沉著、好好生活、跨越關卡、快樂互動、溫潤心靈……

●涵養身心整合的文化視角──

如何讓忙碌奔波的身體,學會喘口氣?當身體發出「腰痠背痛」的警訊,如何回到根源、調整因應?鋼琴家、芭蕾舞者、茶道老師,又有什麼與自己身體的「相處之道」?集醫學、心理、藝術、教育等各領域專家訪談,看見與身體相處的智慧。

●「邊讀邊動」的趣味互動內容──

掃描書中QR-code,觀看、聆聽雲門舞集舞蹈教室影音。一起練習呼吸、舒展、玩遊戲,把書中理念化為身體的行動與記憶。

期待每個人都可以認識並覺察自己的身體,喜歡並善待自己的身體,尊重並關懷別人的身體。放輕鬆,慢慢學,就從身體開始吧!

目錄

序 認識身體,擁抱自在/林懷民

序 子宮──身體最初的記憶/蔣勳

序 給孩子,也給自己一個飽滿、敏銳、健康、好奇的身體/楊照

第一課 擁抱──「讓愛流動」的能力

【身體的記憶】不分年紀的擁抱

【身體芬多精】擁抱的力量

【身體診療室】從小到老,都需抱抱──專訪小兒科與抗衰老醫學醫師丁綺文

【身體新視界】不只「擁抱」,更是「懷抱」──專訪學者熊秉真

【自在動身體】請你跟我這樣抱

第二課 呼吸──「調和身心」的能力

【身體的記憶】呼吸,所以存在

【身體芬多精】呼吸,原來大有學問

【身體診療室】「呼吸」大自然,避免過敏原──專訪蕭瑞麟醫師談兒童過敏

【身體新視界】呼吸,雲門舞者的每日功課

【自在動身體】練習呼吸,可以這樣做

第三課 重心──「端正自己」的能力

【身體的記憶】旋轉與重心

【身體芬多精】重心,蘊含身體的奧妙

【身體診療室】腰痠背痛?根源就在重心──專訪人體工學醫師白淳升

【身體新視界】重心,牽引著不同的文化風景

【自在動身體】感受身體的重心

第四課 安靜──「靜定沉著」的能力

【身體的記憶】動與靜

【身體芬多精】安靜的滋味

【身體新視界】發呆,讓你變得更「聰明」

【身體新視界】音樂家談「靜」──專訪鋼琴家李明蒨

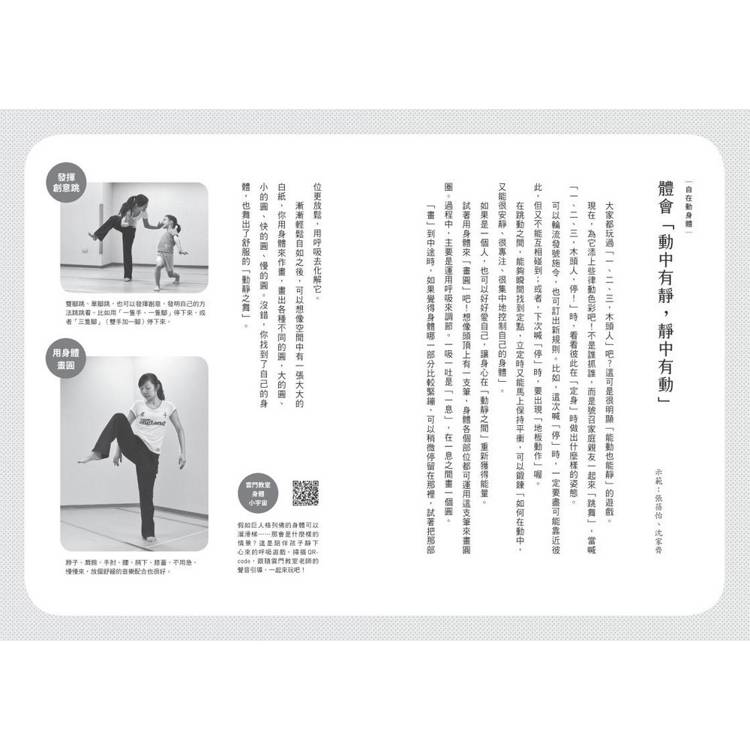

【自在動身體】體會「動中有靜,靜中有動」

第五課 專注──「好好生活」的能力

【身體的記憶】給感官「專注」的機會

【身體芬多精】專注,讓生命有了亮點

【身體新視界】打開繪本,讓專注「活」起來──專訪繪本媽媽莊世瑩

【身體新視界】在雲門,專注就這麼發生了

【自在動身體】輕鬆學專注

第六課 跌倒──「跨越關卡」的能力

【身體的記憶】最早的跌倒

【身體芬多精】當孩子跌倒時

【身體診療室】以動防跌

【身體新視界】愛自己不一樣的身體──易君珊的故事

【自在動身體】在遊戲中鍛鍊AQ

第七課 親密──「快樂互動」的能力

【身體的記憶】包餃子

【身體芬多精】家的甜蜜與愛的聯繫

【身體診療室】親密關係,重質也重量──專訪雲門舞集舞蹈教室教學總顧問劉北芳

【身體新視界】創造一家人的親密連結

【自在動身體】讓我們更親密!

第八課 友伴──「溫潤心靈」的能力

【身體的記憶】玉常──我最早的友伴

【身體芬多精】孩子的友伴

【身體診療室】善用友伴,親子關係更柔軟──專訪親子教育專家楊俐容

【身體診療室】邁向熟年,友伴關係讓你更健康──專訪職能治療師鍾孟修

【身體新視界】熟年友伴,陪你一起幸福變老──專訪雲門舞集舞蹈教室律動老師張玉環

【自在動身體】玩在一起好朋友,壓力解放好健康

序 子宮──身體最初的記憶/蔣勳

序 給孩子,也給自己一個飽滿、敏銳、健康、好奇的身體/楊照

第一課 擁抱──「讓愛流動」的能力

【身體的記憶】不分年紀的擁抱

【身體芬多精】擁抱的力量

【身體診療室】從小到老,都需抱抱──專訪小兒科與抗衰老醫學醫師丁綺文

【身體新視界】不只「擁抱」,更是「懷抱」──專訪學者熊秉真

【自在動身體】請你跟我這樣抱

第二課 呼吸──「調和身心」的能力

【身體的記憶】呼吸,所以存在

【身體芬多精】呼吸,原來大有學問

【身體診療室】「呼吸」大自然,避免過敏原──專訪蕭瑞麟醫師談兒童過敏

【身體新視界】呼吸,雲門舞者的每日功課

【自在動身體】練習呼吸,可以這樣做

第三課 重心──「端正自己」的能力

【身體的記憶】旋轉與重心

【身體芬多精】重心,蘊含身體的奧妙

【身體診療室】腰痠背痛?根源就在重心──專訪人體工學醫師白淳升

【身體新視界】重心,牽引著不同的文化風景

【自在動身體】感受身體的重心

第四課 安靜──「靜定沉著」的能力

【身體的記憶】動與靜

【身體芬多精】安靜的滋味

【身體新視界】發呆,讓你變得更「聰明」

【身體新視界】音樂家談「靜」──專訪鋼琴家李明蒨

【自在動身體】體會「動中有靜,靜中有動」

第五課 專注──「好好生活」的能力

【身體的記憶】給感官「專注」的機會

【身體芬多精】專注,讓生命有了亮點

【身體新視界】打開繪本,讓專注「活」起來──專訪繪本媽媽莊世瑩

【身體新視界】在雲門,專注就這麼發生了

【自在動身體】輕鬆學專注

第六課 跌倒──「跨越關卡」的能力

【身體的記憶】最早的跌倒

【身體芬多精】當孩子跌倒時

【身體診療室】以動防跌

【身體新視界】愛自己不一樣的身體──易君珊的故事

【自在動身體】在遊戲中鍛鍊AQ

第七課 親密──「快樂互動」的能力

【身體的記憶】包餃子

【身體芬多精】家的甜蜜與愛的聯繫

【身體診療室】親密關係,重質也重量──專訪雲門舞集舞蹈教室教學總顧問劉北芳

【身體新視界】創造一家人的親密連結

【自在動身體】讓我們更親密!

第八課 友伴──「溫潤心靈」的能力

【身體的記憶】玉常──我最早的友伴

【身體芬多精】孩子的友伴

【身體診療室】善用友伴,親子關係更柔軟──專訪親子教育專家楊俐容

【身體診療室】邁向熟年,友伴關係讓你更健康──專訪職能治療師鍾孟修

【身體新視界】熟年友伴,陪你一起幸福變老──專訪雲門舞集舞蹈教室律動老師張玉環

【自在動身體】玩在一起好朋友,壓力解放好健康

序/導讀

序 認識身體,擁抱自在

林懷民/雲門舞集創團藝術總監、雲門舞集舞蹈教室創辦人

演講時,我有時會挑戰一下聽眾:「洗完澡,會在鏡子前面看自己裸體的朋友,請舉手。」台下總是凝著緊張的靜默。偶爾有一兩個人舉手,也是遲疑的。談身體,大多數的人總覺得尷尬。

「非禮勿言,非禮勿聽,非禮勿視,非禮勿動。」這是我們的文化。不看身體,不談身體,也不跟自己的身體說話。

我的童年,身體是不自由也不自在的。跪坐在榻榻米上,雙手放在膝蓋,挺背不動。站好,坐好,跪好,拿好筷子,端正飯碗。在家如此,出外作客更要如此。

傳統的文化,讓我們迴避身體,忘了身體是我們畢生的朋友,是生命的起始也是終結。我們沒有傾聽身體的習慣,只把它當做機器,用它,操作它,直到它尖叫、罷工、生病。

一九九八年,雲門舞集舞蹈教室的成立,就是希望透過動身體,來認識身體,做一個自在的人。

每一堂「生活律動」的開始,我們讓學員靜坐一兩分鐘,即使四歲的孩子。透過深呼吸來洗去奔往教室的焦躁,打開眼睛時便能專注上課。

「生活律動」不教學員拿頂,拉筋,下腰。老師不教「舞蹈」,不示範,只是引導孩子發揮想像力,讓身體去到它可以去到的地方。

下課時,老師擁抱每個學員,跟他們說再見,拂去課堂活動的興奮,讓孩子可以比較平靜地走出教室。

身體是個記憶體,蘊藏先人的經驗與智慧,那些無法言說的本能。雲門希望孩子在被社會制約化之前,在盡情的舞動中,喚起這些本能。長大後,即使受到壓制,在苦惱中,仍記得用深呼吸來調整心裡的景觀,仍可以大方地抱人,也自在地接受擁抱。

舞蹈教室創辦後,我的人緣指數大大上升。時不時,在街角,在書店,幾乎在任何地方,總會遇到年輕夫婦向我致謝,告訴我他們的孩子如何喜歡到雲門的教室上課,如何變得合群、快樂。

在捷運站,一位中年男士向我表示謝意,同時伸手指著他七歲的孩子。只見他自得其樂地小跳、跑圈圈,忽而蹲下、起立、揚手,又蹦了一下,在那人來人往的月台上。

我們不知道他腦子裡想些什麼,只明白地知曉,在那一剎那,孩子擁有了整個世界,在那人來人往的月台上。

疲累時,我喜歡到教室,從小窗口看孩子及熟齡的大哥大姐們自然地舞動,看那柔軟的身體變化出編舞家無從臆想的動作。那種自然的優美,總是令我感動。

有時我從「看課窗」偏個頭,就會看到也在看課的孟瑜。教室裡孩子忽有驚人之舉時,我們不約而同地相視而笑。

敏銳的觀察者,耐心的提問人,文筆流暢親切的作家,孟瑜用母親的愛記下雲門舞集舞蹈教室裡細微的呼吸與龐大的能量。

孟瑜往生時,我在海外,沒有告別。

到教室看課時,我仍會下意識地偏過頭去……

序 子宮──身體最初的記憶

蔣勳/作家

我總覺得身體的記憶是從在母親子宮裡就開始了。

我蜷縮著,像一個果核裡靜靜等待發芽的果仁。四周沒有光,或者,我沒有張開眼睛。然而我聽得到聲音,我嗅聞得到氣味,我感覺得到溫度,感覺得到另外一個身體跟我連接在一起的心跳、呼吸。

我像是浮在水流裡,可以聽到水波微微晃漾的聲音,感覺得到水波流動。水流是溫熱的,貼近我的皮膚,我像是被安全的港灣保護著的一艘船。

我試圖感覺那一個環繞在我四周的空間,柔軟而溫暖的空間。我試圖伸動一下我蜷曲的手腳,挪動一下拱著的背,向下探一探頭部。

也許在密閉的空間裡,那裡有一個出口,我想出去。想從這個安全、溫暖、幽暗、潮溼的空間出去。想出去,卻又恐懼出去,不知道外面的世界是什麼樣子?

還要多久,才能出去?我靜靜等待。像果仁的芽等待撐開果核的硬殼,探出新綠的芽。

我動了一動,不多久,感覺空間外面也有反應。是一隻手在撫摸我,輕輕拍打、摩娑,像一種訊號。好像很遙遠,卻又很熟悉的訊號。

我再動一動,那拍打、撫摸的訊號就更明顯了。我們像玩著身體密碼的遊戲,我們都渴望感覺到對方。

那是我學習到最早的語言嗎?一種心跳的節奏,一種血液的流動,一種身體的溫度,一種呼吸的起伏,我靜靜聆聽著,我靜靜感覺著,被另一個人的體溫包圍呵護著的幸福。

那個在母親子宮裡的空間,是我第一個單純而清晰的記憶。那個最初的空間,或許是我一直想回去、卻再也回不去的空間。

我們通常講的「記憶」,是從三、四歲開始。但是,那或許只是大腦的記憶,視覺的記憶,可以用文字敘述複製出來的記憶。文字敘述複製出來的記憶通常並不完整,也不絕對真實。

我跟朋友做過一個實驗,大家圍坐在一起,輪流敘述自己的夢。一開始,夢境的敘述並不完整,很零碎,很片段,常常銜接不起來,甚至彼此矛盾。敘述的人說著說著說不下去,覺得糊塗了,笑著說:「講不清楚了!」

可是,如果讓同一個敘述者再說一次,他的敘述就會有條理得多。如果讓他再說第三次、第四次,他的敘述就愈來愈有邏輯因果,夢的輪廓、情節、畫面也愈來愈清楚。

這樣的實驗做多了,通常我最感興趣的,並不是最後整理出來清晰有條理的敘述。印象深刻的,常常反而是那第一次說不清楚的、模糊的、零碎的、拼接不起來的片段。

夢和真實人生很像,其實並沒有邏輯條理,邏輯條理是我們後天學習來的秩序,甚至是為了使人生更像教條而硬生生編造出來的秩序,其實有很多做假的部分。但是,把夢說得很有條理的人,往往並不知道自己在做假。

我很喜歡歐洲超現實主義大導演布紐爾(Luis Bunuel),他的電影「自由的幻影」(The Phantom of Liberty)、「中產階級拘謹的魅力」(The Discreet Charm of the Bourgeoisie)都荒誕不經。一堆拼湊不起來的、沒有秩序邏輯的人生片段,那麼荒謬,卻又那麼真實,令人啼笑皆非。

我們害怕沒有秩序的人生,其實是我們害怕真實的人生。我們害怕在別人面前把自己的夢講得亂七八糟,總要假造出一個秩序。

講得清清楚楚的、有條理的夢,加入了很多做假的成分。看起來一絲不苟、沒有一點誤差的人生,會不會也一樣避開了真實的人生課題?

《紅樓夢》的偉大,正是因為作者「滿紙荒唐言」。他不害怕荒唐,把夢說得離奇荒誕,所以這麼真實。

我還是想回到母親身體裡那個最初的空間,感覺溫度、水流、呼吸、心跳、氣味,感覺那麼真實卻沒有意義條理可言的訊號。那些節奏、速度、韻律的起伏,那些篤定的撫摸與輕輕的拍打,像祕密的叩門聲音,都是我身體裡最初的記憶。

然而,我出生了,探出頭來,嚎啕大哭,從此離開了那最初的記憶空間。

新的空間很明亮,刺激我的瞳孔,聲音很吵雜,找不到原來幽靜的節奏韻律,很多重大的拍打擠壓、碰撞,都跟最初身體的記憶不一樣。

我不斷在適應新的空間,但是我也一直沒有忘記那最初的空間,時時刻刻想回到那幽靜、單純、全然只有自己的空間。

我喜歡一間不大的臥室,像一個窩。睡眠的時候沒有光的刺激,沒有聲音的干擾。我蜷曲著身體,被窩連頭帶腳一起包裹著,像一隻在蛹眠的繭,回到最初子宮胎兒狀態的自己。孤獨地感覺自己,宇宙只有這麼大,靜靜感覺體溫、心跳、呼吸。等待叩門的聲音,等待呼喚你身體甦醒的訊號密碼。

在那樣的空間裡,在那樣的姿態裡,像等待發芽的果仁,覺得安全,覺得安靜,覺得天長地久,可以跟自己完全在一起。

一直到二十幾歲,一個學醫的朋友發現我這樣的睡眠姿勢,忽然告訴我:「這是『胎外恐懼症』。」

「胎外恐懼症?」一聽到「症」,就覺得自己像是得了什麼嚴重的病。

學醫的朋友看我一臉驚慌疑惑,笑著安慰說:「沒有什麼,就是在出生時受了驚嚇,一直想退回到子宮裡去,退回到胎兒的狀態。」

「啊──」聽朋友說完,我長長吁了一口氣。原來所謂「症」,只是我們身體上忘不掉的一些記憶吧!

我開始探索自己身體裡潛藏的許許多多記憶,那些零碎、片段、模糊、不成形的記憶,氣味、溫度、節奏、輕重、速度,像一次夢醒時分回憶的夢,這麼具體,又這麼模糊,這麼近,又這麼遠。

我感覺著一條臍帶,連接著另一端的母親,我可以像醫生用聽筒一樣,聽到母親的心跳呼吸,聽到她的憂傷或喜悅,聽到她的平靜或急躁。

在那個小小的空間裡,我的感覺曾經如此完整而純粹,沒有遺漏任何一點細節。包括母親刺繡時解開糾纏絲線的指尖,那麼纖細舒緩的耐心,包括她不小心被針尖刺到的痛,我都記憶著,記憶在我身體的舒緩與緊張裡,一生都不會消失。

身體的記憶太多細節,太真實,太具體,我們抽象的文字語言無法重複敘述,但身體告訴我──時時刻刻要回到那個原點。

我喜歡莊子說的一個關於「夢」的故事。一個人在喝酒,愈喝愈開心,覺得這樣喝酒真是太幸福了。喝了一會兒,這個人醒了,發現剛才喝酒是一場夢,他就大哭起來,覺得人生虛無,傷心極了。他大哭了一陣子,不多久又醒了,發現剛才大哭是一場夢,就跑去打獵去了。

莊子說的是:「夢飲酒者,旦而哭泣;夢哭泣者,旦而田獵。」

「旦」就是日出,是日頭從地平線上升起,是睡夢結束的黎明,是醒過來的時候。沒有醒,我們其實不知道是夢。

我們想把夢說清楚,卻愈說愈遠離夢的真相。莊子是少有的哲學家,敢把夢說得那麼真實,那麼荒誕,令人啼笑皆非。

也許應該回到那最初的空間,再記憶一次身體上那些具體的感覺,那些真實而確定的訊號。

在面對完外面吵雜喧嚷的世界,回到家,我還是喜歡窩在被窩裡,連頭帶腳包裹著,享受一個人靜靜聆聽自己心跳呼吸的快樂。

「子宮」,或許真的是每一個人最初的宮殿,這麼華麗,這麼安全,這麼溫暖,這麼幸福。

序 給孩子,也給自己一個飽滿、敏銳、健康、好奇的身體

楊照/作家

那一年是二○○六年,我極度憂心臺灣媒體的發展變化,憂心有意義的文化藝術訊息進一步被邊緣化,出於一種迫急的使命感,冒昧地勸林懷民老師應該辦雜誌。我的理由是:臺灣需要一本可以被信賴的文化雜誌。雲門有超過三十年累積創造出的社會信賴基礎,雲門可以、也應該利用這樣的信賴,為臺灣多做一點事。

我還記得那是在圓山飯店二樓的「圓苑」,講完我的想法,我知道林老師一定會有很多不贊同或疑慮,我也準備好了,盡量一一回答來說服他別那麼快就否定這件事的可能性。「圓苑」吃完午餐,我們換到樓下的咖啡廳,這時林老師的手機響了,電話那頭是蔣勳老師,林老師看著我,對著電話用他特有精神奕奕的口氣說:「我在圓山飯店,楊照要勸我辦雜誌,我竟然答應了!」

林老師答應的方式很簡單:「你要去找有行動力的人,找我沒用的。」他口中「有行動力的人」,是當時雲門舞集舞蹈教室的執行長温慧玟。

我和慧玟討論了一陣子,決定先從擴大、改版舞蹈教室原有的內部刊物開頭,試試看我們能做什麼,能做到什麼程度。讓一本內部刊物趨近雜誌,第一步要做的,就是設計出夠分量的「封面專題」。

這些專題從雲門的本色──身體意識──出發,一來藉由身體能力的開發,扣緊教育信念;二來透過多種角度的映照呈現,讓讀者不只「知道」,而且能「感受」。

理念理想如此,重點是要以文字和版面內容予以落實。幾經試驗波折,還好我們有了楊孟瑜來幫忙採訪寫稿。

孟瑜頭腦清楚,人脈熟悉,而且具備豐富的採訪經驗,有辦法讓不同對象都願意和她侃侃而談。在這優秀的記者編輯本事之上,更重要的,是她有著長期對雲門的深刻了解,和做為一個母親在教育上認真思考、積極實踐所獲得的智慧。

孟瑜完全明白貫串這些專題的精神與熱情:希望給孩子一個飽滿、敏銳、健康、好奇的身體,帶著這樣完整的配備,去接觸、去學習,進而去給予、去奉獻、去付出。

小孩的教育,必須在尊重與快樂兩大原則中進行。因為不被尊重的小孩,無法建立和別人平等互信的關係;因為不快樂的小孩,勢必得關閉自己部分的感官,避免受傷。

孟瑜的文字,充滿了流動與喜悅,她行文的口氣,不管面對的是專家,是家長,還是小孩,都有一份認真與誠懇。那是傳遞這些訊息再恰當不過的媒介了!

大家積極、興奮地工作,怎麼樣也預想不到,就在打造小孩身體概念的同時,孟瑜的身體悄悄地敗壞了。癌細胞無聲地侵蝕了她的精神、她的健康,最後帶走了她的生命。

這對我們正在進行的刊物與觀念發展,是無法取代的打擊。我們不得不暫停下來,剛開始期待等待孟瑜能夠復原,接著悲傷哀嘆於這生命中無從補償的巨大損失。還有很多討論過的題目來不及做,還有更多可以再討論的題目難產了。

經過很長一段時間,我們終於能夠面對損失遺憾,整理出當時和孟瑜合作過程中的產物。閱讀這些過去仔細看過,自以為已經很熟悉的文稿,卻再度受到感動。

孟瑜不在了,但孟瑜還在,留在這些文字裡,這些仍然隨時準備要感動讀者的文字。這些文字安安靜靜地散放著清清楚楚的呼喚,它們要去影響、改變更多的人,帶給更多人尊重與快樂的身體訊息。

林懷民/雲門舞集創團藝術總監、雲門舞集舞蹈教室創辦人

演講時,我有時會挑戰一下聽眾:「洗完澡,會在鏡子前面看自己裸體的朋友,請舉手。」台下總是凝著緊張的靜默。偶爾有一兩個人舉手,也是遲疑的。談身體,大多數的人總覺得尷尬。

「非禮勿言,非禮勿聽,非禮勿視,非禮勿動。」這是我們的文化。不看身體,不談身體,也不跟自己的身體說話。

我的童年,身體是不自由也不自在的。跪坐在榻榻米上,雙手放在膝蓋,挺背不動。站好,坐好,跪好,拿好筷子,端正飯碗。在家如此,出外作客更要如此。

傳統的文化,讓我們迴避身體,忘了身體是我們畢生的朋友,是生命的起始也是終結。我們沒有傾聽身體的習慣,只把它當做機器,用它,操作它,直到它尖叫、罷工、生病。

一九九八年,雲門舞集舞蹈教室的成立,就是希望透過動身體,來認識身體,做一個自在的人。

每一堂「生活律動」的開始,我們讓學員靜坐一兩分鐘,即使四歲的孩子。透過深呼吸來洗去奔往教室的焦躁,打開眼睛時便能專注上課。

「生活律動」不教學員拿頂,拉筋,下腰。老師不教「舞蹈」,不示範,只是引導孩子發揮想像力,讓身體去到它可以去到的地方。

下課時,老師擁抱每個學員,跟他們說再見,拂去課堂活動的興奮,讓孩子可以比較平靜地走出教室。

身體是個記憶體,蘊藏先人的經驗與智慧,那些無法言說的本能。雲門希望孩子在被社會制約化之前,在盡情的舞動中,喚起這些本能。長大後,即使受到壓制,在苦惱中,仍記得用深呼吸來調整心裡的景觀,仍可以大方地抱人,也自在地接受擁抱。

舞蹈教室創辦後,我的人緣指數大大上升。時不時,在街角,在書店,幾乎在任何地方,總會遇到年輕夫婦向我致謝,告訴我他們的孩子如何喜歡到雲門的教室上課,如何變得合群、快樂。

在捷運站,一位中年男士向我表示謝意,同時伸手指著他七歲的孩子。只見他自得其樂地小跳、跑圈圈,忽而蹲下、起立、揚手,又蹦了一下,在那人來人往的月台上。

我們不知道他腦子裡想些什麼,只明白地知曉,在那一剎那,孩子擁有了整個世界,在那人來人往的月台上。

疲累時,我喜歡到教室,從小窗口看孩子及熟齡的大哥大姐們自然地舞動,看那柔軟的身體變化出編舞家無從臆想的動作。那種自然的優美,總是令我感動。

有時我從「看課窗」偏個頭,就會看到也在看課的孟瑜。教室裡孩子忽有驚人之舉時,我們不約而同地相視而笑。

敏銳的觀察者,耐心的提問人,文筆流暢親切的作家,孟瑜用母親的愛記下雲門舞集舞蹈教室裡細微的呼吸與龐大的能量。

孟瑜往生時,我在海外,沒有告別。

到教室看課時,我仍會下意識地偏過頭去……

序 子宮──身體最初的記憶

蔣勳/作家

我總覺得身體的記憶是從在母親子宮裡就開始了。

我蜷縮著,像一個果核裡靜靜等待發芽的果仁。四周沒有光,或者,我沒有張開眼睛。然而我聽得到聲音,我嗅聞得到氣味,我感覺得到溫度,感覺得到另外一個身體跟我連接在一起的心跳、呼吸。

我像是浮在水流裡,可以聽到水波微微晃漾的聲音,感覺得到水波流動。水流是溫熱的,貼近我的皮膚,我像是被安全的港灣保護著的一艘船。

我試圖感覺那一個環繞在我四周的空間,柔軟而溫暖的空間。我試圖伸動一下我蜷曲的手腳,挪動一下拱著的背,向下探一探頭部。

也許在密閉的空間裡,那裡有一個出口,我想出去。想從這個安全、溫暖、幽暗、潮溼的空間出去。想出去,卻又恐懼出去,不知道外面的世界是什麼樣子?

還要多久,才能出去?我靜靜等待。像果仁的芽等待撐開果核的硬殼,探出新綠的芽。

我動了一動,不多久,感覺空間外面也有反應。是一隻手在撫摸我,輕輕拍打、摩娑,像一種訊號。好像很遙遠,卻又很熟悉的訊號。

我再動一動,那拍打、撫摸的訊號就更明顯了。我們像玩著身體密碼的遊戲,我們都渴望感覺到對方。

那是我學習到最早的語言嗎?一種心跳的節奏,一種血液的流動,一種身體的溫度,一種呼吸的起伏,我靜靜聆聽著,我靜靜感覺著,被另一個人的體溫包圍呵護著的幸福。

那個在母親子宮裡的空間,是我第一個單純而清晰的記憶。那個最初的空間,或許是我一直想回去、卻再也回不去的空間。

我們通常講的「記憶」,是從三、四歲開始。但是,那或許只是大腦的記憶,視覺的記憶,可以用文字敘述複製出來的記憶。文字敘述複製出來的記憶通常並不完整,也不絕對真實。

我跟朋友做過一個實驗,大家圍坐在一起,輪流敘述自己的夢。一開始,夢境的敘述並不完整,很零碎,很片段,常常銜接不起來,甚至彼此矛盾。敘述的人說著說著說不下去,覺得糊塗了,笑著說:「講不清楚了!」

可是,如果讓同一個敘述者再說一次,他的敘述就會有條理得多。如果讓他再說第三次、第四次,他的敘述就愈來愈有邏輯因果,夢的輪廓、情節、畫面也愈來愈清楚。

這樣的實驗做多了,通常我最感興趣的,並不是最後整理出來清晰有條理的敘述。印象深刻的,常常反而是那第一次說不清楚的、模糊的、零碎的、拼接不起來的片段。

夢和真實人生很像,其實並沒有邏輯條理,邏輯條理是我們後天學習來的秩序,甚至是為了使人生更像教條而硬生生編造出來的秩序,其實有很多做假的部分。但是,把夢說得很有條理的人,往往並不知道自己在做假。

我很喜歡歐洲超現實主義大導演布紐爾(Luis Bunuel),他的電影「自由的幻影」(The Phantom of Liberty)、「中產階級拘謹的魅力」(The Discreet Charm of the Bourgeoisie)都荒誕不經。一堆拼湊不起來的、沒有秩序邏輯的人生片段,那麼荒謬,卻又那麼真實,令人啼笑皆非。

我們害怕沒有秩序的人生,其實是我們害怕真實的人生。我們害怕在別人面前把自己的夢講得亂七八糟,總要假造出一個秩序。

講得清清楚楚的、有條理的夢,加入了很多做假的成分。看起來一絲不苟、沒有一點誤差的人生,會不會也一樣避開了真實的人生課題?

《紅樓夢》的偉大,正是因為作者「滿紙荒唐言」。他不害怕荒唐,把夢說得離奇荒誕,所以這麼真實。

我還是想回到母親身體裡那個最初的空間,感覺溫度、水流、呼吸、心跳、氣味,感覺那麼真實卻沒有意義條理可言的訊號。那些節奏、速度、韻律的起伏,那些篤定的撫摸與輕輕的拍打,像祕密的叩門聲音,都是我身體裡最初的記憶。

然而,我出生了,探出頭來,嚎啕大哭,從此離開了那最初的記憶空間。

新的空間很明亮,刺激我的瞳孔,聲音很吵雜,找不到原來幽靜的節奏韻律,很多重大的拍打擠壓、碰撞,都跟最初身體的記憶不一樣。

我不斷在適應新的空間,但是我也一直沒有忘記那最初的空間,時時刻刻想回到那幽靜、單純、全然只有自己的空間。

我喜歡一間不大的臥室,像一個窩。睡眠的時候沒有光的刺激,沒有聲音的干擾。我蜷曲著身體,被窩連頭帶腳一起包裹著,像一隻在蛹眠的繭,回到最初子宮胎兒狀態的自己。孤獨地感覺自己,宇宙只有這麼大,靜靜感覺體溫、心跳、呼吸。等待叩門的聲音,等待呼喚你身體甦醒的訊號密碼。

在那樣的空間裡,在那樣的姿態裡,像等待發芽的果仁,覺得安全,覺得安靜,覺得天長地久,可以跟自己完全在一起。

一直到二十幾歲,一個學醫的朋友發現我這樣的睡眠姿勢,忽然告訴我:「這是『胎外恐懼症』。」

「胎外恐懼症?」一聽到「症」,就覺得自己像是得了什麼嚴重的病。

學醫的朋友看我一臉驚慌疑惑,笑著安慰說:「沒有什麼,就是在出生時受了驚嚇,一直想退回到子宮裡去,退回到胎兒的狀態。」

「啊──」聽朋友說完,我長長吁了一口氣。原來所謂「症」,只是我們身體上忘不掉的一些記憶吧!

我開始探索自己身體裡潛藏的許許多多記憶,那些零碎、片段、模糊、不成形的記憶,氣味、溫度、節奏、輕重、速度,像一次夢醒時分回憶的夢,這麼具體,又這麼模糊,這麼近,又這麼遠。

我感覺著一條臍帶,連接著另一端的母親,我可以像醫生用聽筒一樣,聽到母親的心跳呼吸,聽到她的憂傷或喜悅,聽到她的平靜或急躁。

在那個小小的空間裡,我的感覺曾經如此完整而純粹,沒有遺漏任何一點細節。包括母親刺繡時解開糾纏絲線的指尖,那麼纖細舒緩的耐心,包括她不小心被針尖刺到的痛,我都記憶著,記憶在我身體的舒緩與緊張裡,一生都不會消失。

身體的記憶太多細節,太真實,太具體,我們抽象的文字語言無法重複敘述,但身體告訴我──時時刻刻要回到那個原點。

我喜歡莊子說的一個關於「夢」的故事。一個人在喝酒,愈喝愈開心,覺得這樣喝酒真是太幸福了。喝了一會兒,這個人醒了,發現剛才喝酒是一場夢,他就大哭起來,覺得人生虛無,傷心極了。他大哭了一陣子,不多久又醒了,發現剛才大哭是一場夢,就跑去打獵去了。

莊子說的是:「夢飲酒者,旦而哭泣;夢哭泣者,旦而田獵。」

「旦」就是日出,是日頭從地平線上升起,是睡夢結束的黎明,是醒過來的時候。沒有醒,我們其實不知道是夢。

我們想把夢說清楚,卻愈說愈遠離夢的真相。莊子是少有的哲學家,敢把夢說得那麼真實,那麼荒誕,令人啼笑皆非。

也許應該回到那最初的空間,再記憶一次身體上那些具體的感覺,那些真實而確定的訊號。

在面對完外面吵雜喧嚷的世界,回到家,我還是喜歡窩在被窩裡,連頭帶腳包裹著,享受一個人靜靜聆聽自己心跳呼吸的快樂。

「子宮」,或許真的是每一個人最初的宮殿,這麼華麗,這麼安全,這麼溫暖,這麼幸福。

序 給孩子,也給自己一個飽滿、敏銳、健康、好奇的身體

楊照/作家

那一年是二○○六年,我極度憂心臺灣媒體的發展變化,憂心有意義的文化藝術訊息進一步被邊緣化,出於一種迫急的使命感,冒昧地勸林懷民老師應該辦雜誌。我的理由是:臺灣需要一本可以被信賴的文化雜誌。雲門有超過三十年累積創造出的社會信賴基礎,雲門可以、也應該利用這樣的信賴,為臺灣多做一點事。

我還記得那是在圓山飯店二樓的「圓苑」,講完我的想法,我知道林老師一定會有很多不贊同或疑慮,我也準備好了,盡量一一回答來說服他別那麼快就否定這件事的可能性。「圓苑」吃完午餐,我們換到樓下的咖啡廳,這時林老師的手機響了,電話那頭是蔣勳老師,林老師看著我,對著電話用他特有精神奕奕的口氣說:「我在圓山飯店,楊照要勸我辦雜誌,我竟然答應了!」

林老師答應的方式很簡單:「你要去找有行動力的人,找我沒用的。」他口中「有行動力的人」,是當時雲門舞集舞蹈教室的執行長温慧玟。

我和慧玟討論了一陣子,決定先從擴大、改版舞蹈教室原有的內部刊物開頭,試試看我們能做什麼,能做到什麼程度。讓一本內部刊物趨近雜誌,第一步要做的,就是設計出夠分量的「封面專題」。

這些專題從雲門的本色──身體意識──出發,一來藉由身體能力的開發,扣緊教育信念;二來透過多種角度的映照呈現,讓讀者不只「知道」,而且能「感受」。

理念理想如此,重點是要以文字和版面內容予以落實。幾經試驗波折,還好我們有了楊孟瑜來幫忙採訪寫稿。

孟瑜頭腦清楚,人脈熟悉,而且具備豐富的採訪經驗,有辦法讓不同對象都願意和她侃侃而談。在這優秀的記者編輯本事之上,更重要的,是她有著長期對雲門的深刻了解,和做為一個母親在教育上認真思考、積極實踐所獲得的智慧。

孟瑜完全明白貫串這些專題的精神與熱情:希望給孩子一個飽滿、敏銳、健康、好奇的身體,帶著這樣完整的配備,去接觸、去學習,進而去給予、去奉獻、去付出。

小孩的教育,必須在尊重與快樂兩大原則中進行。因為不被尊重的小孩,無法建立和別人平等互信的關係;因為不快樂的小孩,勢必得關閉自己部分的感官,避免受傷。

孟瑜的文字,充滿了流動與喜悅,她行文的口氣,不管面對的是專家,是家長,還是小孩,都有一份認真與誠懇。那是傳遞這些訊息再恰當不過的媒介了!

大家積極、興奮地工作,怎麼樣也預想不到,就在打造小孩身體概念的同時,孟瑜的身體悄悄地敗壞了。癌細胞無聲地侵蝕了她的精神、她的健康,最後帶走了她的生命。

這對我們正在進行的刊物與觀念發展,是無法取代的打擊。我們不得不暫停下來,剛開始期待等待孟瑜能夠復原,接著悲傷哀嘆於這生命中無從補償的巨大損失。還有很多討論過的題目來不及做,還有更多可以再討論的題目難產了。

經過很長一段時間,我們終於能夠面對損失遺憾,整理出當時和孟瑜合作過程中的產物。閱讀這些過去仔細看過,自以為已經很熟悉的文稿,卻再度受到感動。

孟瑜不在了,但孟瑜還在,留在這些文字裡,這些仍然隨時準備要感動讀者的文字。這些文字安安靜靜地散放著清清楚楚的呼喚,它們要去影響、改變更多的人,帶給更多人尊重與快樂的身體訊息。

試閱

【身體的記憶】旋轉與重心/蔣勳

去土耳其康雅(Konya),是因為讀了魯米(Jalal al-Din Rumi)的詩。

魯米是十三世紀的伊斯蘭詩人,據說他的故鄉原來是阿富汗高原,因為蒙古西征,他隨戰爭難民流亡,經過印度、中亞、西亞,到了今天土耳其的康雅定居下來。

魯米流亡之處是許多古老文明的發源地,他聽到許多不同的語言,語言無法溝通,必須比手畫腳。他也經歷了許多不同的宗教信仰,印度教、佛教、猶太教、基督教、伊斯蘭教,每個宗教又常常分成不同的派系,彼此排斥、攻擊,甚至發生殘酷的戰爭屠殺。

看到許多人類彼此因為隔離產生的爭執,詩人魯米寫下許多憂傷又美麗的詩。

魯米的晚年喜歡聽金屬工匠鉆槌的聲音,製作農具的鐵器撞擊的聲音,捶楪鍋盤銅片的聲音,或者是金銀器製作細緻花紋的敲擊聲。魯米在工匠工作的節奏裡,聽到一種心靈專注的安定。

魯米結識了工匠朋友,當他們敲擊時,魯米便隨著那穩定的節奏旋轉舞動起來。他創造了一種只有旋轉的舞蹈。身體像一只陀螺,只要找到重心,就可以旋轉起來。

童年時喜歡玩陀螺,陀螺下端有一個鐵製的重心,重心把穩,線繩一抽動,陀螺就快速旋轉,轉動的時間也比較久。

西方的芭蕾舞也發展出陀螺式的旋轉技法,「天鵝湖」裡的黑天鵝伸平雙手,單足腳尖站立,另一隻腳甩開,帶動身體以腳尖為重心旋轉,也很像陀螺。連續快速度的旋轉像高難度特技,使觀眾歡呼鼓掌叫好。

但是,我在康雅看的旋轉舞不准鼓掌,寺廟的長老解釋說:「我們不是表演,我們在做功課,身體的功課。」

魯米相信,精神持續的專注可以使身體端正,把握住重心,身體就有無限能量動力,可以不斷旋轉,可以與神溝通。魯米創造了一種修行,沒有神像,沒有經文,沒有議論,甚至沒有繁複的儀式,只有身體單純的旋轉。

我在一個夜晚被邀請到寺廟一間空的房間,數十位十來歲的少年排列成行,他們陸續旋轉起來,白色的袍子張開,像一朵白色的花。兩位長鬍鬚長老在旁邊逡巡,他們不說話,只是細心觀看。看到一名少年身體傾斜了,長老才緩步趨前,靠近少年,附在耳邊說兩句話,少年便又恢復了端正,繼續如花一般旋轉。長達三、四小時的旋轉,彷彿一種身體的冥想。

告別時我問長老:「你在他們耳邊說了什麼?」

「重心!」長老說:「有了重心,身體和心靈都可以修正。」

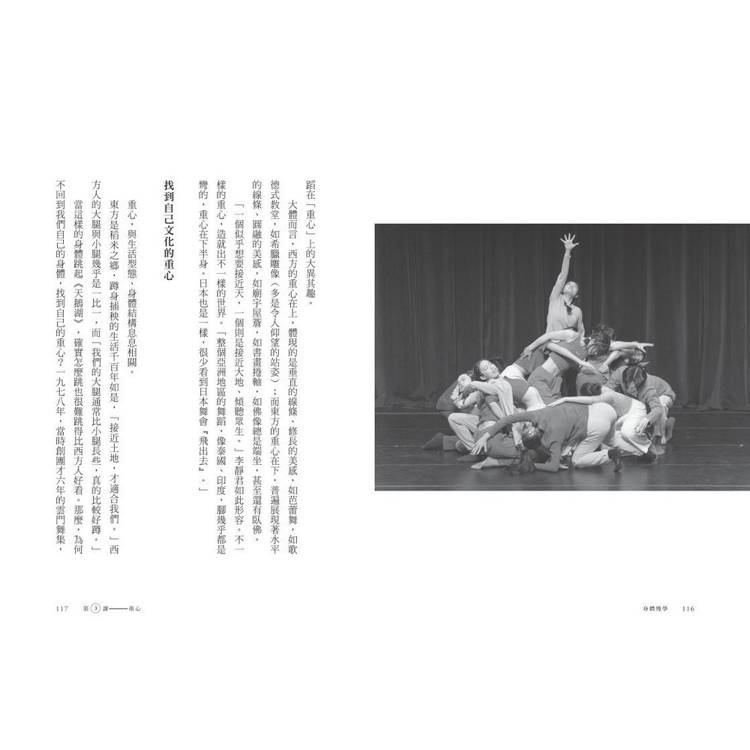

【身體新視界】重心,牽引著不同的文化風景

當芭蕾伶娜輕輕踮起她的腳尖,那纖長輕盈的線條,凝煉了當時整個社會對於美、對於文化的「重心」。

當瑪莎.葛蘭姆(Martha Graham)傾身向大地,藉由身體脊椎與地面的互動,延展出動人心魄的肢體語彙,也將舞蹈的發展帶入現代舞新的「重心」。

當林懷民帶著雲門第一代舞者,在溪畔搬大石,聆水聲,創作出史詩舞作「薪傳」,展現的正是迥異於西方、立足於東方土地、腳踏實地、自尊自信的「重心」。

不一樣的「世界」,有著不一樣的「重心」。

重心,摸不著,碰不到,卻結結實實牽引著不同的時代面貌,不同的美學風格。在舞蹈的領域裡,很明顯地可以窺出脈絡。

最早的舞蹈,源自於人類對動物的模仿,對大自然的學習。如狩獵前,模仿動物動作的獵舞;如豐收後,貼近大地表達喜悅的歡慶之舞。

「人們透過身體的表現,來呈現大自然,石頭、下雨、勞動等等,重心就在生活中被模擬出來。」編舞家、臺北藝術大學舞蹈學院院長兼教授、「玫舞擊」藝術總監何曉玫說:「這時,重心是低的,多半放在腳上。」舞蹈時,腳不斷踩踏地面,甚至像走獸一樣四肢向下。

芭蕾舞重心「高高在上」

人類文明滾滾進展,到了芭蕾舞出現的時代,已是截然不同的風貌。芭蕾舞起源於歐洲宮廷,早期是由皇親貴族帶領起舞,舞姿高雅優美,甚至展現著禮教般的體態,是一種「高高在上」的重心。

舞者們穿上芭蕾舞鞋,踮起腳尖,將全身重量只由那尖端的「一點」來支撐,儼然與地心引力抗衡,重心從不往下,而是向上延展,呈現垂直伸長的線條美感。

這樣的文化線條,正如同當時歐洲普遍的哥德式教堂建築,頂端尖而探天,彷彿欲與上天接近。

芭蕾舞者舞蹈時,「很少把重心交付給地面,即使偶爾出現重心向下的舉動,那也是為了彈跳做準備,馬上又躍起身來。」何曉玫邊說邊示範,雙腿各自腳尖朝外,略屈膝成弓形,舞蹈術語叫「plie」(源自法文)。

浪漫芭蕾興盛時期,重心更是「高來高去」,身體簡直在追求「飛」。「舞台上的女舞者不是仙女,就是精靈、鬼魂,個個不食人間煙火,舞蹈主題也幾乎都是夢幻的。」曾兩度赴英國進修的李靜君,描述著歐洲當時以法國巴黎為主導的社會,從舞蹈乃至時尚所崇拜的美。「女性的輕盈、脫俗,成為所有詩人推崇的仙女之美。」

「這時幾乎所有的舞蹈技巧,都是在『反地心引力』,怎麼樣跳得更高、更輕、更像在飛,試圖擺脫重量的侷限,達到人類的極限與巔峰。」李靜君說。

有意思的是,對應於舞台上舞者們的輕飄、柔美,其實這時期「身體的重心受到非常『理性』的控制。」何曉玫說,唯有高度的控制,才能力抗地心引力的拉鋸,但長久下來,「漸漸失去了身體在大自然中渴求的狀態。」

到了十九世紀末、二十世紀初,現代舞的出現,對身體的重心開始有了不同的思索和新的運用。

如脫掉鞋子、腳踩自然的鄧肯(Isadora Duncan);如弓起身子、感受大地的瑪莎.葛蘭姆。何曉玫認為,幾位現代舞先驅雖然各有著力點,各有其風格,卻似乎不約而同地向東方文化探尋,而且共同的關懷是「重新找回人身體的自然。」

現代舞中,人的身體隨著重心「落實」,也日漸自由多樣起來。

現代舞把重心「抓回地面」

把重心從「雲端」抓回地面,相當典型而著名的是「瑪莎.葛蘭姆技巧」。她讓身體回到地面來,以縮腹和伸展為基礎,運用呼吸,強化這種狀態:吐氣時急遽縮腹,吸氣時拉平腹部,伸展脊椎。

這種原理的延伸與變化,可施展出極有張力、又柔韌、種種扣人心弦的肢體語彙。瑪莎.葛蘭姆充分運用身體與地面的關係,將重心貼近地面,再透過地面,由身體的脊椎來帶動力量,帶動情感,帶動舞蹈。

荷西.李蒙(Jose Limon)是另一位巧妙運用重心、「借力使力」的現代舞大師。他被譽為美國現代舞領域中最出類拔萃的男舞者,作品以直驅人心內在、洋溢對人生的熱愛為特色。他的舞,是把身體重心交給地面,隨即很自然地「彈」回來,就像皮球落地又彈起一樣。

何曉玫點出,皮球若不拍(也就是給予重力),是不會彈起的。所以,身體若不把重心「交下去」,是無法自然彈跳起來的。這過程中,是相當靈活的重心運用,也使得舞蹈更輕快流暢。

到了近幾十年,現代舞中的「接觸即興」,對於重心「玩」得更豐富有趣了。「接觸即興」一定不只一個人跳,是舞者們在身體時而接觸、時而分開的狀態中,互動出各種即興創作。

何曉玫在此領域浸淫相當久,她說,接觸即興無非就是「每個人透過彼此接觸,重心的交換,而發展出動作和舞蹈。」同樣類似借力使力,但當雙方接觸時,不能只是「碰到」而已,一方一定要把身體的重心「交給」另一方,才能產生重力,對方也才有「力量」讓彼此動作發展下去。

「如果沒有真實的接觸,是無法把重心交出去的,也就沒有真實的動作發展出來。」何曉玫強調,這其中是很平等的男女關係,也是相互信任的一種關係。

對比於早期的芭蕾舞,男舞者多半只輕攬女舞者的腰,協助她在轉圈時維持重心於不墜,或協助她輕盈翩飛,落地後立刻鬆手。而現代舞的「接觸即興」,承載力量的不只是男性,男男女女同樣在進行重心的互換。重力的承接與釋出,「已經沒有男女性別的差異了。」

後現代舞蹈大膽「玩」重心

何曉玫就發現一個有趣的現象。在帶領學生做接觸即興時,對於只受過古典芭蕾訓練的舞者,就會比較「吃力」。「他可以去扶別人,卻沒辦法把自己的重心交給別人。」是不放心、不信任,覺得不安全,「需要花很多時間去學習『給予』。」或許,這也是饒富興味的生命課題吧!

再回到舞蹈,如今已發展到「後現代舞蹈」,重心「玩」得更大膽狂放了。譬如美國新一代編舞家,在舞作中讓一個個舞者以近乎「摔下去」的姿態仆倒於地,甚至重重疊在另一人身上,那倒地的聲響與畫面,令觀眾席忍不住「哇嗚!」連連,為台上的舞者叫痛。

何曉玫說,那是「全然把身體的重心交到地上。」舞蹈,自此又到了另一種對地心引力的挑戰,對人類極限的試探。

走完時間的縱軸,玩一玩舞蹈的重心流轉,再來瀏覽空間的橫軸,看一看東西方舞蹈在「重心」上的大異其趣。

大體而言,西方的重心在上,體現的是垂直的線條、修長的美感,如芭蕾舞,如歌德式教堂,如希臘雕像(多是令人仰望的站姿);而東方的重心在下,普遍展現著水平的線條、圓融的美感,如廟宇屋簷,如書畫捲軸,如佛像總是端坐,甚至還有臥佛。

「一個似乎想要接近天,一個則是接近大地、傾聽眾生。」李靜君如此形容。不一樣的重心,造就出不一樣的世界。「整個亞洲地區的舞蹈,像泰國、印度,腳幾乎都是彎的,重心在下半身。日本也是一樣,很少看到日本舞會『飛出去』。」

找到自己文化的重心

重心,與生活型態、身體結構息息相關。

東方是稻米之鄉,蹲身插秧的生活千百年如是,「接近土地,才適合我們。」西方人的大腿與小腿幾乎是一比一的比例,而「我們的大腿通常比小腿長些,真的比較好蹲。」

當這樣的身體跳起「天鵝湖」,確實怎麼跳也很難跳得比西方人好看。那麼,為何不回到我們自己的身體,找到自己的重心?一九七八年,當時創團才六年的雲門舞集,跳出了「薪傳」,就是有這番思路和摸索。

「薪傳」中,不論男女舞者,大量的翻滾、仆地、蹲身,種種貼近大地、也自大地得到力量的動作,既美又猛。即使騰空躍身,也是扎扎實實來自地面的力量。這樣的肢體語彙,源自歷史,也源自生活,締造出與主題一致的美感與震撼。

此後至今,「薪傳」從臺灣舞向海外,成為代代傳跳的經典,連外國舞者也穿起唐衫,學跳「薪傳」。當然,擁有不同身體重心的外國舞者們,跳起「薪傳」來,就比臺灣舞者要吃力囉!

這其中,還隱含著林懷民早年的一個小故事。

大學時,他第一次在臺北中山堂觀看澳洲芭蕾舞團跳「天鵝湖」,台下觀眾陶醉讚嘆。散場時,他聽到一個女孩拔尖的聲音說:「可是我們永遠做不到,因為我們的腿太短了。」這句話他一直記著。沒錯,西方人是長腿,在芭蕾的天地悠遊,舞遍世界;我們是短腿,那麼可不可以創作出源自於我們身體與文化優勢的舞蹈,讓我們的「好看」,也令全世界讚嘆?

重心幻化如流水

「薪傳」是明明白白、厚實有力的把重心放低;到了「水月」等舞作,則是輕輕巧巧、幾乎幻化為流水般的把重心放低。

因為自九○年代起,雲門舞者們的日常訓練,還添入了太極導引、靜坐與武術,這些都蘊藏著身體文化、東方哲學於一舉一動間。重心,不只穩穩的落於下盤,還能經由意念,達到「入地三尺」。

因此,雲門舞者演出時,能給人恍若「身體如水一般」的美麗與不可思議。「很多國際上傑出的舞者,看到雲門也嚇一跳,覺得我們怎麼可以做到這樣,身體像液態一樣。」李靜君說。

舞台上的雲門,已成為世界舞蹈版圖上獨一無二的美感。

吸納了東西方不同「重心」的身體訓練,雲門舞者們的體內不會「衝突」嗎?「剛開始會,到後來變成相輔相成。」進雲門跳舞已四十多年的李靜君,意味深長地說:「懂得上才懂得下,懂得下才懂得上,不是嗎?」

林懷民的作品,在國際間向來被讚為「巧妙融合了東方與西方」;在雲門舞者身上,「重心」似乎也打破了疆域與界限,運用存乎一心,美妙渾然天成了。

去土耳其康雅(Konya),是因為讀了魯米(Jalal al-Din Rumi)的詩。

魯米是十三世紀的伊斯蘭詩人,據說他的故鄉原來是阿富汗高原,因為蒙古西征,他隨戰爭難民流亡,經過印度、中亞、西亞,到了今天土耳其的康雅定居下來。

魯米流亡之處是許多古老文明的發源地,他聽到許多不同的語言,語言無法溝通,必須比手畫腳。他也經歷了許多不同的宗教信仰,印度教、佛教、猶太教、基督教、伊斯蘭教,每個宗教又常常分成不同的派系,彼此排斥、攻擊,甚至發生殘酷的戰爭屠殺。

看到許多人類彼此因為隔離產生的爭執,詩人魯米寫下許多憂傷又美麗的詩。

魯米的晚年喜歡聽金屬工匠鉆槌的聲音,製作農具的鐵器撞擊的聲音,捶楪鍋盤銅片的聲音,或者是金銀器製作細緻花紋的敲擊聲。魯米在工匠工作的節奏裡,聽到一種心靈專注的安定。

魯米結識了工匠朋友,當他們敲擊時,魯米便隨著那穩定的節奏旋轉舞動起來。他創造了一種只有旋轉的舞蹈。身體像一只陀螺,只要找到重心,就可以旋轉起來。

童年時喜歡玩陀螺,陀螺下端有一個鐵製的重心,重心把穩,線繩一抽動,陀螺就快速旋轉,轉動的時間也比較久。

西方的芭蕾舞也發展出陀螺式的旋轉技法,「天鵝湖」裡的黑天鵝伸平雙手,單足腳尖站立,另一隻腳甩開,帶動身體以腳尖為重心旋轉,也很像陀螺。連續快速度的旋轉像高難度特技,使觀眾歡呼鼓掌叫好。

但是,我在康雅看的旋轉舞不准鼓掌,寺廟的長老解釋說:「我們不是表演,我們在做功課,身體的功課。」

魯米相信,精神持續的專注可以使身體端正,把握住重心,身體就有無限能量動力,可以不斷旋轉,可以與神溝通。魯米創造了一種修行,沒有神像,沒有經文,沒有議論,甚至沒有繁複的儀式,只有身體單純的旋轉。

我在一個夜晚被邀請到寺廟一間空的房間,數十位十來歲的少年排列成行,他們陸續旋轉起來,白色的袍子張開,像一朵白色的花。兩位長鬍鬚長老在旁邊逡巡,他們不說話,只是細心觀看。看到一名少年身體傾斜了,長老才緩步趨前,靠近少年,附在耳邊說兩句話,少年便又恢復了端正,繼續如花一般旋轉。長達三、四小時的旋轉,彷彿一種身體的冥想。

告別時我問長老:「你在他們耳邊說了什麼?」

「重心!」長老說:「有了重心,身體和心靈都可以修正。」

【身體新視界】重心,牽引著不同的文化風景

當芭蕾伶娜輕輕踮起她的腳尖,那纖長輕盈的線條,凝煉了當時整個社會對於美、對於文化的「重心」。

當瑪莎.葛蘭姆(Martha Graham)傾身向大地,藉由身體脊椎與地面的互動,延展出動人心魄的肢體語彙,也將舞蹈的發展帶入現代舞新的「重心」。

當林懷民帶著雲門第一代舞者,在溪畔搬大石,聆水聲,創作出史詩舞作「薪傳」,展現的正是迥異於西方、立足於東方土地、腳踏實地、自尊自信的「重心」。

不一樣的「世界」,有著不一樣的「重心」。

重心,摸不著,碰不到,卻結結實實牽引著不同的時代面貌,不同的美學風格。在舞蹈的領域裡,很明顯地可以窺出脈絡。

最早的舞蹈,源自於人類對動物的模仿,對大自然的學習。如狩獵前,模仿動物動作的獵舞;如豐收後,貼近大地表達喜悅的歡慶之舞。

「人們透過身體的表現,來呈現大自然,石頭、下雨、勞動等等,重心就在生活中被模擬出來。」編舞家、臺北藝術大學舞蹈學院院長兼教授、「玫舞擊」藝術總監何曉玫說:「這時,重心是低的,多半放在腳上。」舞蹈時,腳不斷踩踏地面,甚至像走獸一樣四肢向下。

芭蕾舞重心「高高在上」

人類文明滾滾進展,到了芭蕾舞出現的時代,已是截然不同的風貌。芭蕾舞起源於歐洲宮廷,早期是由皇親貴族帶領起舞,舞姿高雅優美,甚至展現著禮教般的體態,是一種「高高在上」的重心。

舞者們穿上芭蕾舞鞋,踮起腳尖,將全身重量只由那尖端的「一點」來支撐,儼然與地心引力抗衡,重心從不往下,而是向上延展,呈現垂直伸長的線條美感。

這樣的文化線條,正如同當時歐洲普遍的哥德式教堂建築,頂端尖而探天,彷彿欲與上天接近。

芭蕾舞者舞蹈時,「很少把重心交付給地面,即使偶爾出現重心向下的舉動,那也是為了彈跳做準備,馬上又躍起身來。」何曉玫邊說邊示範,雙腿各自腳尖朝外,略屈膝成弓形,舞蹈術語叫「plie」(源自法文)。

浪漫芭蕾興盛時期,重心更是「高來高去」,身體簡直在追求「飛」。「舞台上的女舞者不是仙女,就是精靈、鬼魂,個個不食人間煙火,舞蹈主題也幾乎都是夢幻的。」曾兩度赴英國進修的李靜君,描述著歐洲當時以法國巴黎為主導的社會,從舞蹈乃至時尚所崇拜的美。「女性的輕盈、脫俗,成為所有詩人推崇的仙女之美。」

「這時幾乎所有的舞蹈技巧,都是在『反地心引力』,怎麼樣跳得更高、更輕、更像在飛,試圖擺脫重量的侷限,達到人類的極限與巔峰。」李靜君說。

有意思的是,對應於舞台上舞者們的輕飄、柔美,其實這時期「身體的重心受到非常『理性』的控制。」何曉玫說,唯有高度的控制,才能力抗地心引力的拉鋸,但長久下來,「漸漸失去了身體在大自然中渴求的狀態。」

到了十九世紀末、二十世紀初,現代舞的出現,對身體的重心開始有了不同的思索和新的運用。

如脫掉鞋子、腳踩自然的鄧肯(Isadora Duncan);如弓起身子、感受大地的瑪莎.葛蘭姆。何曉玫認為,幾位現代舞先驅雖然各有著力點,各有其風格,卻似乎不約而同地向東方文化探尋,而且共同的關懷是「重新找回人身體的自然。」

現代舞中,人的身體隨著重心「落實」,也日漸自由多樣起來。

現代舞把重心「抓回地面」

把重心從「雲端」抓回地面,相當典型而著名的是「瑪莎.葛蘭姆技巧」。她讓身體回到地面來,以縮腹和伸展為基礎,運用呼吸,強化這種狀態:吐氣時急遽縮腹,吸氣時拉平腹部,伸展脊椎。

這種原理的延伸與變化,可施展出極有張力、又柔韌、種種扣人心弦的肢體語彙。瑪莎.葛蘭姆充分運用身體與地面的關係,將重心貼近地面,再透過地面,由身體的脊椎來帶動力量,帶動情感,帶動舞蹈。

荷西.李蒙(Jose Limon)是另一位巧妙運用重心、「借力使力」的現代舞大師。他被譽為美國現代舞領域中最出類拔萃的男舞者,作品以直驅人心內在、洋溢對人生的熱愛為特色。他的舞,是把身體重心交給地面,隨即很自然地「彈」回來,就像皮球落地又彈起一樣。

何曉玫點出,皮球若不拍(也就是給予重力),是不會彈起的。所以,身體若不把重心「交下去」,是無法自然彈跳起來的。這過程中,是相當靈活的重心運用,也使得舞蹈更輕快流暢。

到了近幾十年,現代舞中的「接觸即興」,對於重心「玩」得更豐富有趣了。「接觸即興」一定不只一個人跳,是舞者們在身體時而接觸、時而分開的狀態中,互動出各種即興創作。

何曉玫在此領域浸淫相當久,她說,接觸即興無非就是「每個人透過彼此接觸,重心的交換,而發展出動作和舞蹈。」同樣類似借力使力,但當雙方接觸時,不能只是「碰到」而已,一方一定要把身體的重心「交給」另一方,才能產生重力,對方也才有「力量」讓彼此動作發展下去。

「如果沒有真實的接觸,是無法把重心交出去的,也就沒有真實的動作發展出來。」何曉玫強調,這其中是很平等的男女關係,也是相互信任的一種關係。

對比於早期的芭蕾舞,男舞者多半只輕攬女舞者的腰,協助她在轉圈時維持重心於不墜,或協助她輕盈翩飛,落地後立刻鬆手。而現代舞的「接觸即興」,承載力量的不只是男性,男男女女同樣在進行重心的互換。重力的承接與釋出,「已經沒有男女性別的差異了。」

後現代舞蹈大膽「玩」重心

何曉玫就發現一個有趣的現象。在帶領學生做接觸即興時,對於只受過古典芭蕾訓練的舞者,就會比較「吃力」。「他可以去扶別人,卻沒辦法把自己的重心交給別人。」是不放心、不信任,覺得不安全,「需要花很多時間去學習『給予』。」或許,這也是饒富興味的生命課題吧!

再回到舞蹈,如今已發展到「後現代舞蹈」,重心「玩」得更大膽狂放了。譬如美國新一代編舞家,在舞作中讓一個個舞者以近乎「摔下去」的姿態仆倒於地,甚至重重疊在另一人身上,那倒地的聲響與畫面,令觀眾席忍不住「哇嗚!」連連,為台上的舞者叫痛。

何曉玫說,那是「全然把身體的重心交到地上。」舞蹈,自此又到了另一種對地心引力的挑戰,對人類極限的試探。

走完時間的縱軸,玩一玩舞蹈的重心流轉,再來瀏覽空間的橫軸,看一看東西方舞蹈在「重心」上的大異其趣。

大體而言,西方的重心在上,體現的是垂直的線條、修長的美感,如芭蕾舞,如歌德式教堂,如希臘雕像(多是令人仰望的站姿);而東方的重心在下,普遍展現著水平的線條、圓融的美感,如廟宇屋簷,如書畫捲軸,如佛像總是端坐,甚至還有臥佛。

「一個似乎想要接近天,一個則是接近大地、傾聽眾生。」李靜君如此形容。不一樣的重心,造就出不一樣的世界。「整個亞洲地區的舞蹈,像泰國、印度,腳幾乎都是彎的,重心在下半身。日本也是一樣,很少看到日本舞會『飛出去』。」

找到自己文化的重心

重心,與生活型態、身體結構息息相關。

東方是稻米之鄉,蹲身插秧的生活千百年如是,「接近土地,才適合我們。」西方人的大腿與小腿幾乎是一比一的比例,而「我們的大腿通常比小腿長些,真的比較好蹲。」

當這樣的身體跳起「天鵝湖」,確實怎麼跳也很難跳得比西方人好看。那麼,為何不回到我們自己的身體,找到自己的重心?一九七八年,當時創團才六年的雲門舞集,跳出了「薪傳」,就是有這番思路和摸索。

「薪傳」中,不論男女舞者,大量的翻滾、仆地、蹲身,種種貼近大地、也自大地得到力量的動作,既美又猛。即使騰空躍身,也是扎扎實實來自地面的力量。這樣的肢體語彙,源自歷史,也源自生活,締造出與主題一致的美感與震撼。

此後至今,「薪傳」從臺灣舞向海外,成為代代傳跳的經典,連外國舞者也穿起唐衫,學跳「薪傳」。當然,擁有不同身體重心的外國舞者們,跳起「薪傳」來,就比臺灣舞者要吃力囉!

這其中,還隱含著林懷民早年的一個小故事。

大學時,他第一次在臺北中山堂觀看澳洲芭蕾舞團跳「天鵝湖」,台下觀眾陶醉讚嘆。散場時,他聽到一個女孩拔尖的聲音說:「可是我們永遠做不到,因為我們的腿太短了。」這句話他一直記著。沒錯,西方人是長腿,在芭蕾的天地悠遊,舞遍世界;我們是短腿,那麼可不可以創作出源自於我們身體與文化優勢的舞蹈,讓我們的「好看」,也令全世界讚嘆?

重心幻化如流水

「薪傳」是明明白白、厚實有力的把重心放低;到了「水月」等舞作,則是輕輕巧巧、幾乎幻化為流水般的把重心放低。

因為自九○年代起,雲門舞者們的日常訓練,還添入了太極導引、靜坐與武術,這些都蘊藏著身體文化、東方哲學於一舉一動間。重心,不只穩穩的落於下盤,還能經由意念,達到「入地三尺」。

因此,雲門舞者演出時,能給人恍若「身體如水一般」的美麗與不可思議。「很多國際上傑出的舞者,看到雲門也嚇一跳,覺得我們怎麼可以做到這樣,身體像液態一樣。」李靜君說。

舞台上的雲門,已成為世界舞蹈版圖上獨一無二的美感。

吸納了東西方不同「重心」的身體訓練,雲門舞者們的體內不會「衝突」嗎?「剛開始會,到後來變成相輔相成。」進雲門跳舞已四十多年的李靜君,意味深長地說:「懂得上才懂得下,懂得下才懂得上,不是嗎?」

林懷民的作品,在國際間向來被讚為「巧妙融合了東方與西方」;在雲門舞者身上,「重心」似乎也打破了疆域與界限,運用存乎一心,美妙渾然天成了。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價