活動訊息

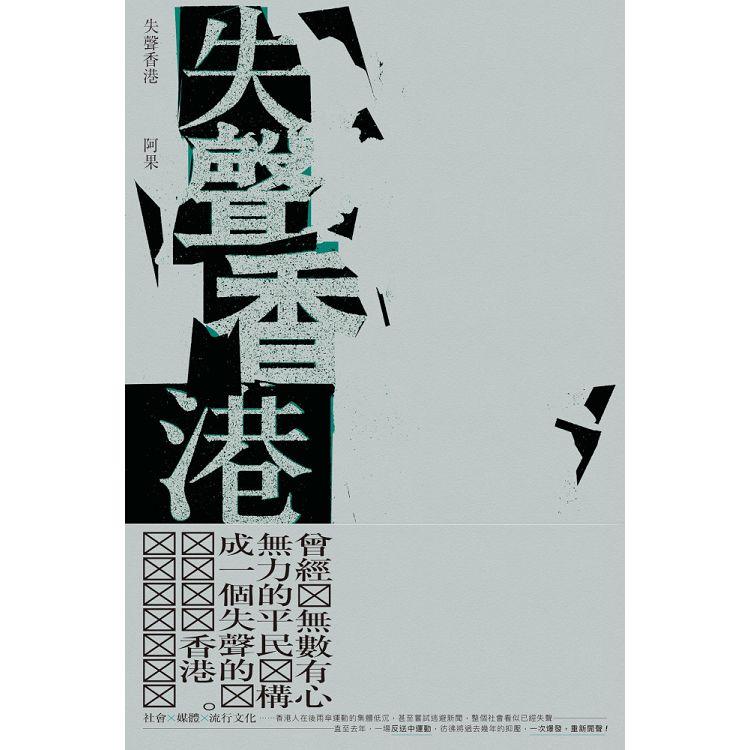

內容簡介

二〇一四年之後,社會瀰漫著一股無力感。這種無力,來自個人,也是源於集體,延伸至各個層面。有人覺得荒謬的事接二連三,反對之後既然一切如舊,就心灰意冷,拋下一句這裡已經不是我的地頭,選擇了另一種生活模式 。

走入本應多元開放的流行文化世界,商業決定一切,愈來愈單一的路線,已經容不下半點的曖昧。曾經被萬人追捧的明星,變成了官方代言人。有些發表自己意見、呼籲粉絲登記做選民的藝人,因著被攻擊,首先刪文,繼而道歉。在主流的路愈見狹窄的同時,有人離世,有人金盤𠺘口。眾聲喧嘩,彷彿只是一個想望。

回望媒體,依然是大眾的詬病,為了追求點擊率,常常八卦當新聞,小事變大事,樂此不疲。與此同事,又有些媒體,堅持宗旨,做好節目,卻一再被有心人攻擊,直至停止製作。

過去的幾年,因為無力,所以沉默。很多人聚眼於小生活,不理大時代。

直至二〇一九年,情況不同了。有些人開始尋回屬於公民的聲音,在各方各面東奔西走。有些人在滿佈禁區的工業中,不甘走上大路,另闢蹊徑。有些人不再把記者與狗仔隊混為一談,視記者是公民社會的第四權,良心的象徵。

無論社會、流行文化,抑或媒體,一切迥然不同。曾經閉口的,今日發聲;曾經暗淡的,今日有光;曾經遠離的,今日重新走近。

這無疑是值得興奮的時刻。然而,這樣的日子,未必是常態。時勢分秒變遷,甚至往往向我們期望的反方向前進,但過去的一段日子,很多人都以行動說明,日子或者從不容易,或晴或雨,或明或暗,香港人的聲音從不微弱,站在旁邊的,亦不只一人。

「雨過天晴」、「守得雲開」這些字詞,從不適用於現實中的香港,但即使沒人知道今後路況如何,至少我們可記住前面那些失聲的時刻、開聲的興奮。然後,我們仍要找回力氣,重新上路,還得靠自己勤練聲線,練好肌肉,以及不忘初衷。──阿果

目錄

序/導讀

自序

告別無力 找回聲線

多月不見,先報告一件私事。

今年年初,我得了罕見急病。短短三天,由行得走得叫得,變成全身每一吋肌肉都麻痺無力,坐不得企不穩。大驚入院,醫生經檢查後診斷是免疫系統失調,導致全身神經線發炎。他說,手腳無力只是初期癥狀,若情況未有好轉,之後可能會到呼吸和吞嚥困難,最壞可能是危及性命……本人個性向來悲觀,聽完醫生的話,臉上一片慘灰。

結果在醫院一住就住了三星期。用藥期間,只能躺在病床上,動彈不得,我親身體驗近年香港人時刻掛在嘴邊的三個字:無力感。

明明水杯就在床頭不遠處,但雙手就是無法伸過去;明明有千言萬語想說,卻舌頭打結,口齒不清,講不出聲;面對大病,明明應該挺直腰板,堅持鍛煉,但身體卻是不由自主,勉強吃飽,倒頭便睡……對,就像一頭無力的豬。

***

作為香港人,這種狀態其實似曾相識。

二〇一四年十二月十日晚,雨傘運動金鐘佔領區最後一夜。我在夏愨道閒逛,享受在馬路上被人聲包圍的奇妙感覺。沿途不少人在合照留念,又有人在瀝青路面鋪上白布,上面用紅色漆油寫著:Dear Government, We’ll be back。事後回想,這是自我承諾,但又是被逼撤離下不得不作的無聲抗議。

這一夜後不久,我入職新聞行業,親眼見證後雨傘年代,人民的聲音和力量逐漸流往兩條路徑。一是激烈的街頭抗爭,浪潮於二〇一六年初「旺角騷亂」達至頂峰,但隨着多名示威者、學生領袖相繼因不同行動被捕及控以重罪,抗爭開始沉寂。之後那一兩年,我奉命採訪過多次大型遊行示威,碰口碰面都是那些常客,罵來罵去都是那些官員。更重要是,隊伍呈強烈的老化現象,年輕臉孔近乎失蹤,曾經躁動的靈魂,有段日子不知躲到哪裡去。

另一邊廂是議會路線。二〇一六年立法會選舉,我在點票中心看著朱凱廸一舉成為票王的奇蹟,又見梁頌恆、游蕙禎、羅冠聰等新人面帶笑容,當選議員,民間一度滿懷希望。然而隨著二〇一六年底人大就立法會宣誓事件釋法,六名非建制派議員被 DQ,之後再聽到「立法會」、「選舉」、「議政」,許多人心裡浮現的字詞是「冇用」、「嘥氣」、「唔好呃我啦」。

當兩條路都被封死,群眾由憤怒變成更憤怒,由更憤怒變成更更憤怒……然後呢?壞新聞、惡法繼續如洪水湧進,香港百姓卻漸漸由怒吼變成失語。簽名聯署?遊行上街?罵死高官?叫醒港豬?什麼都好像試過,什麼都好像沒用。有朋友因為絕望,不停思考移民;有人因為情緒受困,矢志做個迴避新聞的人。

二〇一七年底在金鐘一間戶外 cafe 跟剛出獄的周永康做訪問,他的比喻尤其貼切——躁動的香港就如一個深不見底的漩渦,把每一個關心城市命運的人捲進去,把他們所有精力都耗盡。

無數有心無力的平民,構成一個失聲的香港。

***

失聲現象,我懷疑不限於政治、社運層面。

記者身分以外,本人也是流行文化發燒友,閒時最愛以大火煲劇,帶筆記簿睇騷,用顯微鏡觀星。然而近年我發現,自己做得最多的,竟然不是以上幾件事,而是——揮手送別。

有些生離死別,或許無法避免。例如盧凱彤離世,我和數百黑衣人排隊進入香港殯儀館,感受一代人的傷痛;又例如黃子華決意「金盆啷口」,我幾經辛苦撲飛,與萬人一同在紅館揮別笑匠,見證一個時代的終結。

然而更多時候,我們在主動送別昔日愛戴的明星。例如一度被捧為「民間特首」的劉德華,因為與董建華、林鄭合流推銷「明日大嶼」而告神話破滅;又例如跟何君堯稱兄道弟的陳百祥、陳小春,甚至是與鄧炳強一同飯聚、兩脇插刀的譚詠麟、曾志偉、成龍,全部都是教香港百姓曾經心動的名字……如今很多人(不論老幼)卻認清現實,焚燒海報,粉碎唱片,矢志戒看《警察故事》。

當然不是每個藝人都對政權主動奉迎。但不得不承認,香港娛樂事業與中國關係盤根錯節,人在娛樂圈江湖,身不由己,講不出聲,亦已成常態。於是這幾年,我們親眼目睹本地藝人因為呼籲登記選民而被內地網民追斬,因為貼一張黑色圖片而「被港獨」。當國旗一升,進行曲一響,再容不下半點遲疑、曖昧、沉默,任何人若不第一時間化身「護旗手」,為偉大「party」(不是派對)慶賀的,通通被圍堵、攻訐(詳情請向周柏豪、楊千嬅、李佳芯等查詢)。

當中國市場猶如黑洞般吸取周邊能量,當香港娛樂事業結構與北方緊扣相連,香港藝人,以至整個香港流行文化世界,被迫失去自己獨特的聲音,似乎無可避免。反過來說,香港下一代會飲喜茶,玩抖音,看《延禧攻略》,模仿《中國有嘻哈》,又看來是必然結果——時為二〇一九年初,我和許多香港人如是想。

***

二〇一九年四月二十八日,一個陽光明媚的下午,銅鑼灣街頭罕有地民聲沸騰。民陣舉行第二次反對逃犯條例修訂大遊行,我在現場如常採訪,於軒尼詩道遇上(幾乎每次遊行都會遇見的)何韻詩。她說,近年社會出現大量「遊行究竟有沒有用」的討論,但現在是時候不再計較,無論是親口發聲,抑或給予同路人支持都好,總之不要再因被打壓而意志消沉。

她這番話,我印象很深。此一役,看來也成為許多香港平民,以至整把香港聲音的轉捩點。

之後一整年,我像當年《天與地》佘詩曼的角色一樣,帶備收音咪,走到香港不同地方收集重新鼎盛的人民聲音——六月十二日在立法會門外遇重遇無數年輕臉孔,手纏保鮮紙,吶喊「再唔上就冇第二次機會」;九月在獅子山上與男女老幼接踵摩肩,流汗合唱《願榮光歸香港》;十一月在區議會選舉投票站外和街坊列成前所未見的長長人龍,一同在心裡默唸「無論點都要投票表態」;還有無數在商場、天橋、公路、警署、機場、中大、理大上演,或暴烈或和平的場面,你或不同意某些行徑,但至少也聽得見裡面香港人民的怒吼。

他們在開聲。香港的聲音(又或呼救聲),再次被世界聽見。

本書文章全部寫於二〇一五年至二〇二〇年,正好記錄了幾年間香港社會、文化、媒體——以及更重要的香港人,由無力變康復,由失聲變開聲的過程。顯然,「雨過天晴」、「守得雲開」這些字詞,從不適用於現實中的香港,但即使沒人知道今後路況如何,至少我們可記住前面那些失聲的時刻、開聲的興奮。

然後如前幾個月我出院時醫生的囑咐:要找回力氣,重新上路,還得靠自己勤練聲線,減省懶肉,不忘初衷。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價