小小孩,大情緒:用SEL引導孩子學會情緒管理專書

活動訊息

內容簡介

小孩有也有大感受!

懂情緒,才能懂孩子!

孩子的每個大情緒,都是在表達:請理解我!

陪孩子走過情緒風暴,就是給他一生的力量!

💡 這是一本:

✔ 寫給每一位在情緒風暴中焦慮無助的父母

✔ 幫助孩子學會表達與安撫自己感受的工具書

✔ 在混亂中找到方法,讓親子關係更緊密的「情緒指南」

///

孩子總是哭鬧、發脾氣、不聽話?

孩子發脾氣、崩潰、讓父母理智線斷線發的瞬間,多如牛毛。父母有時也會在孩子的情緒爆中失控……這些日常的親子衝突,其實正是孩子最需要被看見、被理解的瞬間。這些「大情緒」並不是壞脾氣,而是孩子在發展「社會情緒學習(SEL)」的重要過程。

本書是父母的「情緒新聖經」,由「親密育兒」(Connected Parenting)創始人Gen Muir撰寫。她同時是家長教育工作者、產科社會工作者與四個男孩的母親,陪伴過無數家庭走過養育的挑戰,深知「懂情緒,才能懂孩子」。

SEL(社會情緒學習) 是幫助孩子建立情緒智商(EQ)、培養同理心、學會自我管理與良好人際關係的基礎能力。研究指出,擁有良好SEL的孩子,不僅在情緒調節上更成熟,學業表現與人際互動也會更加穩健,未來能展現更強的韌性與幸福感。

身為育兒教育家和四個孩子的媽媽,作者已經幫助了成千上萬的家庭處理幼兒的強烈情緒和造反行為:挑食、睡前爭吵、拒絕上學、在公共場合崩潰、兄弟姐妹競爭…等惱人問題。

首先,你必須瞭解孩子對你的需求、改變自己的思考和反應,以及建立關係與安全的依戀,才能告別那些不知所措及不確定性,滿懷自信地做個快樂的家長。

作者在書中揭露了如何與孩子一起解決他們的成長問題,讓父母不會失去理智或者壓制了孩子的精神。本書也不只是談孩子的情緒管理,更帶領父母理解孩子的每一個行為背後,都藏著需要被看見的感受。

📌 本書想分享的重要觀念:

◎ 設定堅定友好的界限,這對孩子的安全感至關重要;

◎ 採用短期表揚和懲罰技巧的有效方法,例如暫停時間和獎勵圖表;

◎ 瞭解自己對孩子情緒的反應;

◎ 與孩子建立更深刻的關係;

◎ 減少家庭衝突;

◎ 當孩子第一次沒有做對時的關懷練習。

💡第一部:你的情緒新聖經

🔹 了解為什麼小小孩會有「大情緒」

🔹 釐清獎勵與處罰的迷思

🔹 孩子爆發時,父母該如何保持冷靜

🔹 學會避免「一念之差」把親子關係搞砸

💡第二部:陪伴孩子走過大情緒與行為挑戰

🔹 面對「不聽話」與界線設定

🔹 情緒崩潰、手足爭執、暴力行為的應對策略

🔹 如何協助孩子處理社交困難與生活中的「卡關時刻」

🔹 幫助孩子學會韌性,培養情緒智商(EQ)

本書是一本足以令人放心、富有同情心和親和力的教養書,依據神經學、心理學原理教導父母如何一步一步應對常見問題,幫助每個父母把育兒挑戰轉化為寶貴的溝通機會並建立融洽的親子關係。

懂情緒,才能懂孩子!

孩子的每個大情緒,都是在表達:請理解我!

陪孩子走過情緒風暴,就是給他一生的力量!

💡 這是一本:

✔ 寫給每一位在情緒風暴中焦慮無助的父母

✔ 幫助孩子學會表達與安撫自己感受的工具書

✔ 在混亂中找到方法,讓親子關係更緊密的「情緒指南」

///

孩子總是哭鬧、發脾氣、不聽話?

孩子發脾氣、崩潰、讓父母理智線斷線發的瞬間,多如牛毛。父母有時也會在孩子的情緒爆中失控……這些日常的親子衝突,其實正是孩子最需要被看見、被理解的瞬間。這些「大情緒」並不是壞脾氣,而是孩子在發展「社會情緒學習(SEL)」的重要過程。

本書是父母的「情緒新聖經」,由「親密育兒」(Connected Parenting)創始人Gen Muir撰寫。她同時是家長教育工作者、產科社會工作者與四個男孩的母親,陪伴過無數家庭走過養育的挑戰,深知「懂情緒,才能懂孩子」。

SEL(社會情緒學習) 是幫助孩子建立情緒智商(EQ)、培養同理心、學會自我管理與良好人際關係的基礎能力。研究指出,擁有良好SEL的孩子,不僅在情緒調節上更成熟,學業表現與人際互動也會更加穩健,未來能展現更強的韌性與幸福感。

身為育兒教育家和四個孩子的媽媽,作者已經幫助了成千上萬的家庭處理幼兒的強烈情緒和造反行為:挑食、睡前爭吵、拒絕上學、在公共場合崩潰、兄弟姐妹競爭…等惱人問題。

首先,你必須瞭解孩子對你的需求、改變自己的思考和反應,以及建立關係與安全的依戀,才能告別那些不知所措及不確定性,滿懷自信地做個快樂的家長。

作者在書中揭露了如何與孩子一起解決他們的成長問題,讓父母不會失去理智或者壓制了孩子的精神。本書也不只是談孩子的情緒管理,更帶領父母理解孩子的每一個行為背後,都藏著需要被看見的感受。

📌 本書想分享的重要觀念:

◎ 設定堅定友好的界限,這對孩子的安全感至關重要;

◎ 採用短期表揚和懲罰技巧的有效方法,例如暫停時間和獎勵圖表;

◎ 瞭解自己對孩子情緒的反應;

◎ 與孩子建立更深刻的關係;

◎ 減少家庭衝突;

◎ 當孩子第一次沒有做對時的關懷練習。

💡第一部:你的情緒新聖經

🔹 了解為什麼小小孩會有「大情緒」

🔹 釐清獎勵與處罰的迷思

🔹 孩子爆發時,父母該如何保持冷靜

🔹 學會避免「一念之差」把親子關係搞砸

💡第二部:陪伴孩子走過大情緒與行為挑戰

🔹 面對「不聽話」與界線設定

🔹 情緒崩潰、手足爭執、暴力行為的應對策略

🔹 如何協助孩子處理社交困難與生活中的「卡關時刻」

🔹 幫助孩子學會韌性,培養情緒智商(EQ)

本書是一本足以令人放心、富有同情心和親和力的教養書,依據神經學、心理學原理教導父母如何一步一步應對常見問題,幫助每個父母把育兒挑戰轉化為寶貴的溝通機會並建立融洽的親子關係。

名人推薦

我育兒歷程中最糟的一刻,發生在 2009 年 11 月,一個高達 38 度的酷熱日子裡。

那時的我被兩個孩子包圍——一個 2 歲、一個 3 個月大。

我花了像是永無止盡的時間,才安撫好那個滿身是汗、患有胃食道逆流的嬰兒。他不停地哭鬧,即使氣溫節節升高,他也只願意在我懷裡才肯平靜下來。

而與此同時,我的幼兒則在一點一滴地「摧毀」我們的家,看太多電視,吃了太多 Tiny Teddies 餅乾。我滿懷愧疚地花了幾個小時餵奶、搖晃、輕聲安撫著嬰兒。

終於,他睡著了。我告訴幼兒:「我現在要把寶寶放進嬰兒床,很快就回來。」

就在我成功地將寶寶從懷裡轉移到嬰兒床的那一刻,我的幼兒突然衝進房間,放聲尖叫,直視著我大叫不止,然後用力搖晃嬰兒床,震得寶寶立刻醒來。

寶寶也開始尖叫,而我當下的反應,非常難看。

我幾乎可以肯定,五棟房子外的鄰居都聽得到我在對幼兒大吼。那一瞬間,我眼裡只看得見:我的幼兒故意想讓他的弟弟崩潰,還想讓我也一起崩潰。

那天接下來發生什麼,我幾乎沒什麼印象了。我只知道我們全家人都哭了很久,而我整個人作為這兩個珍貴小男孩的母親,感到徹底迷失。我仍然深深愛著他們,但那一刻,我一點也不愛身為兩個小小孩媽媽的自己。

那天晚上孩子們終於上床睡覺後,我內心的感受至今仍記憶猶新:罪惡感、羞愧感、孤獨感全都湧上來。我腦中不停翻攪:我到底怎麼了?我從沒想過自己會變成那種會吼叫、會歇斯底里的媽媽!為什麼我的孩子這麼惹人厭?我那個完美的老大去哪裡了?我到底該怎麼教他變得更有同理心、更有愛心?我真的適合當媽媽嗎?或者……更糟的是,我的孩子是不是有什麼問題?

我無法理解,為什麼自己無法在「當下」成為理想中那個母親。我也不懂兒子的行為,只是一味地覺得自己在「二寶媽」這份工作上完全搞砸了。我感到自己完全沒有心理準備去面對這些來自孩子,也來自自己的巨大情緒。

這本書,就是我希望在那一刻之前能讀到的書。

這本書包含了我在陪伴兒子們度過早年階段時,多麼渴望有人能告訴我的一切。

我希望這本書能成為你在面對育兒情緒雲霄飛車時的引導與陪伴。

現在的我知道,當時那個還只是個小寶寶的長子,其實極度渴望的不是「注意」,而是「連結」。

他並不是真的想搗蛋,也不是存心要讓我崩潰——他那樣的反應,其實是一種請求:請我愛他、給他界線、幫助他處理那些正在他體內翻騰的龐大情緒。他需要知道,就算在那些難搞的行為與混亂情緒中,我依然愛著他。

在這本書的篇章中,你不只會找到如何引導孩子走過大情緒的方式,還會學到如何處理手足爭執、打人、丟東西、挑食、孩子不聽話等種種難題。

而更重要的是,你會發現——你的孩子沒有問題,你的教養也沒有問題。

如果你覺得育兒比你原本想像的還要困難,你並不孤單。你所面對的育兒環境,和你父母那一代早已不同。如今當父母之所以更難,是因為「村莊」變了、資訊爆炸是真實存在的、社群上的比較無處不在,而且除此之外,我們還試圖用一種與上一代不同的方式來教養孩子。

這感覺就像在沒有說明書的情況下拆解一顆炸彈——一不小心做錯一步,好像就會讓一切炸裂開來。

如果你那個甜美可愛的寶寶,已經從「完美」嬰兒變成了一個開始試探界線、情緒崩潰、社交困難,甚至會打手足/你/朋友/甚至連狗都不放過的孩子——我向你保證,這本書將能幫助你理解孩子究竟發生了什麼,也能為你的家庭帶來更多的平靜。

說到底,所有父母的盼望其實都是一樣的。

我們希望孩子善良、有韌性、勇敢。我們希望他們發揮潛能,也希望能在這個過程中,不會摧毀他們的靈魂。我們真的很想把這份工作做好。

但當我們睡眠不足、時間不夠、身邊全是尿布、樂高、黏土、軟彈槍、足球、髒兮兮的運動衣、電玩遊戲和功課時——我們到底要怎麼辦到?

透過我在產科病房擔任社工的工作經驗,以及我作為親職教育者的私人執業——這些年來我在講座、一對一諮詢、與團體課程中,陪伴過數以千計的父母——我逐漸理解到,什麼才是真正能幫助父母度過孩子早年階段的關鍵。

這是一種同理與幽默的平衡,再加上那些真正有效的、根據研究所提出的育兒原則,以及孩子真正需要我們給予的東西。

當這些原則搭配上具體可行的實作策略,就真的能帶來關鍵性的改變。

我也漸漸明白,那個炎熱的十一月我在育兒中掙扎的經歷,其實是大多數父母都會有的經驗。

我現在知道,自己在初為人母時遭遇的那些困難,其實很常見——但儘管如此,多數父母在面對育兒挑戰時仍會覺得孤單無援。他們不知道,其實所有父母都只是邊做邊學,每個人都還在努力搞懂孩子到底需要什麼,自己又該怎麼成為那個可以滿足他們需要的人。

這本書,就是為了幫助你導航「現代育兒」而寫的。

它正是我希望能夠放在床邊,陪我走過長子第一次情緒崩潰、不肯刷牙、還有調適自己變成哥哥那段「極度混亂」歷程的那一本指南書!

額外的好消息是:我是一位四個孩子的媽媽,所以這本書講重點,不拐彎,也不會太嚴肅……因為我知道你們大家真的都太累、太忙,沒有力氣看那些多餘的東西。

我曾走過那一整天、甚至一整夜都熬不完的日子,深陷育兒的戰壕裡,一步一步把孩子拉拔長大。現在的我仍在應對各種事情:從幼兒園接送、沾滿泥巴的足球鞋,到青春期的情緒高低起伏——而這本書中的育兒原則,我到現在每天還在用,還在反覆使用。

那麼……我是個完美的媽媽嗎?當然不是!

你讀完這本書之後會變成完美的父母嗎?遺憾地說,也不會!

但事實是這樣的:沒有誰是完美的父母,我們每天都只是盡力而為。

這之所以困難,是因為育兒總是在變化。

但你會在這本書中找到關鍵的答案:

你會學到——該怎麼溝通,孩子才聽得進去;當孩子難搞時該怎麼做;以及為什麼當孩子崩潰時,我們也會失控。

你還會學到——如何在這些真正困難的時刻裡陪伴孩子,不會把他們搞壞,也不會摧毀他們的靈魂。

你也會在這本書中學到:這些事,正是你能為孩子做到的最重要的一件事。

在孩子前八年中滿足他們的情緒需求,對他們未來一生中如何生活、如何去愛、如何面對悲傷的影響,比任何其他因素都還要深遠。

沒有比這更值得你投入的事了——不管是為了孩子本身,還是為了你和孩子之間的關係。

我也想讓你知道:我知道你有時會懷疑自己。這很正常,我們每個人都會這樣。但我向你保證:你並沒有搞砸。我知道這一切真的很難,但我想讓你知道,它之所以困難,是因為養育擁有巨大情緒的小小人,本來就真的很難——而不是因為你做錯了什麼。

這本書分為兩個部分:

第一部分講的是孩子的核心需求。他們幾乎一出生就在問:「我被愛嗎?我安全嗎?我被看見、被聽見了嗎?」

當我們能夠對這些問題做出回應——以連結、界線與情緒接納來回答——一切就會順利許多。

這一部分也會教你照顧好「你自己」有多重要。它被放在第一部分,是因為這一點和其他所有事一樣關鍵。照顧自己、在這場瘋狂旅程中找到樂趣與喘息的空間,跟滿足孩子的需求一樣重要。

第二部分則是為了幫你處理那些實際出現的時刻:那些大情緒、那些棘手行為、分離焦慮、手足衝突、挑食問題……這部分會成為你的「聖經」。

遇到困境時,你可以立刻翻到那一章,找到具體的方法與建議。

我這樣安排內容,是因為我知道有時你只是想立刻知道答案、馬上獲得資訊;但也有些時候,你需要更深入地去理解:為什麼這一切,說到底,其實是在「重新教養我們自己」,是在改變我們對孩子的期待,而不是去改變孩子本身。

我知道這本書能幫助你走過育兒過程中最艱難的時刻。

這些技巧、方法與實用建議,將會為你的家庭帶來更多平靜與安穩。

我也知道它能帶來更深遠的改變——一段充滿愛與連結的親子關係,會因此持續延續好幾十年。

你,正是你孩子所需要的那個人。

你絕對辦得到!

——Gen

那時的我被兩個孩子包圍——一個 2 歲、一個 3 個月大。

我花了像是永無止盡的時間,才安撫好那個滿身是汗、患有胃食道逆流的嬰兒。他不停地哭鬧,即使氣溫節節升高,他也只願意在我懷裡才肯平靜下來。

而與此同時,我的幼兒則在一點一滴地「摧毀」我們的家,看太多電視,吃了太多 Tiny Teddies 餅乾。我滿懷愧疚地花了幾個小時餵奶、搖晃、輕聲安撫著嬰兒。

終於,他睡著了。我告訴幼兒:「我現在要把寶寶放進嬰兒床,很快就回來。」

就在我成功地將寶寶從懷裡轉移到嬰兒床的那一刻,我的幼兒突然衝進房間,放聲尖叫,直視著我大叫不止,然後用力搖晃嬰兒床,震得寶寶立刻醒來。

寶寶也開始尖叫,而我當下的反應,非常難看。

我幾乎可以肯定,五棟房子外的鄰居都聽得到我在對幼兒大吼。那一瞬間,我眼裡只看得見:我的幼兒故意想讓他的弟弟崩潰,還想讓我也一起崩潰。

那天接下來發生什麼,我幾乎沒什麼印象了。我只知道我們全家人都哭了很久,而我整個人作為這兩個珍貴小男孩的母親,感到徹底迷失。我仍然深深愛著他們,但那一刻,我一點也不愛身為兩個小小孩媽媽的自己。

那天晚上孩子們終於上床睡覺後,我內心的感受至今仍記憶猶新:罪惡感、羞愧感、孤獨感全都湧上來。我腦中不停翻攪:我到底怎麼了?我從沒想過自己會變成那種會吼叫、會歇斯底里的媽媽!為什麼我的孩子這麼惹人厭?我那個完美的老大去哪裡了?我到底該怎麼教他變得更有同理心、更有愛心?我真的適合當媽媽嗎?或者……更糟的是,我的孩子是不是有什麼問題?

我無法理解,為什麼自己無法在「當下」成為理想中那個母親。我也不懂兒子的行為,只是一味地覺得自己在「二寶媽」這份工作上完全搞砸了。我感到自己完全沒有心理準備去面對這些來自孩子,也來自自己的巨大情緒。

這本書,就是我希望在那一刻之前能讀到的書。

這本書包含了我在陪伴兒子們度過早年階段時,多麼渴望有人能告訴我的一切。

我希望這本書能成為你在面對育兒情緒雲霄飛車時的引導與陪伴。

現在的我知道,當時那個還只是個小寶寶的長子,其實極度渴望的不是「注意」,而是「連結」。

他並不是真的想搗蛋,也不是存心要讓我崩潰——他那樣的反應,其實是一種請求:請我愛他、給他界線、幫助他處理那些正在他體內翻騰的龐大情緒。他需要知道,就算在那些難搞的行為與混亂情緒中,我依然愛著他。

在這本書的篇章中,你不只會找到如何引導孩子走過大情緒的方式,還會學到如何處理手足爭執、打人、丟東西、挑食、孩子不聽話等種種難題。

而更重要的是,你會發現——你的孩子沒有問題,你的教養也沒有問題。

如果你覺得育兒比你原本想像的還要困難,你並不孤單。你所面對的育兒環境,和你父母那一代早已不同。如今當父母之所以更難,是因為「村莊」變了、資訊爆炸是真實存在的、社群上的比較無處不在,而且除此之外,我們還試圖用一種與上一代不同的方式來教養孩子。

這感覺就像在沒有說明書的情況下拆解一顆炸彈——一不小心做錯一步,好像就會讓一切炸裂開來。

如果你那個甜美可愛的寶寶,已經從「完美」嬰兒變成了一個開始試探界線、情緒崩潰、社交困難,甚至會打手足/你/朋友/甚至連狗都不放過的孩子——我向你保證,這本書將能幫助你理解孩子究竟發生了什麼,也能為你的家庭帶來更多的平靜。

說到底,所有父母的盼望其實都是一樣的。

我們希望孩子善良、有韌性、勇敢。我們希望他們發揮潛能,也希望能在這個過程中,不會摧毀他們的靈魂。我們真的很想把這份工作做好。

但當我們睡眠不足、時間不夠、身邊全是尿布、樂高、黏土、軟彈槍、足球、髒兮兮的運動衣、電玩遊戲和功課時——我們到底要怎麼辦到?

透過我在產科病房擔任社工的工作經驗,以及我作為親職教育者的私人執業——這些年來我在講座、一對一諮詢、與團體課程中,陪伴過數以千計的父母——我逐漸理解到,什麼才是真正能幫助父母度過孩子早年階段的關鍵。

這是一種同理與幽默的平衡,再加上那些真正有效的、根據研究所提出的育兒原則,以及孩子真正需要我們給予的東西。

當這些原則搭配上具體可行的實作策略,就真的能帶來關鍵性的改變。

我也漸漸明白,那個炎熱的十一月我在育兒中掙扎的經歷,其實是大多數父母都會有的經驗。

我現在知道,自己在初為人母時遭遇的那些困難,其實很常見——但儘管如此,多數父母在面對育兒挑戰時仍會覺得孤單無援。他們不知道,其實所有父母都只是邊做邊學,每個人都還在努力搞懂孩子到底需要什麼,自己又該怎麼成為那個可以滿足他們需要的人。

這本書,就是為了幫助你導航「現代育兒」而寫的。

它正是我希望能夠放在床邊,陪我走過長子第一次情緒崩潰、不肯刷牙、還有調適自己變成哥哥那段「極度混亂」歷程的那一本指南書!

額外的好消息是:我是一位四個孩子的媽媽,所以這本書講重點,不拐彎,也不會太嚴肅……因為我知道你們大家真的都太累、太忙,沒有力氣看那些多餘的東西。

我曾走過那一整天、甚至一整夜都熬不完的日子,深陷育兒的戰壕裡,一步一步把孩子拉拔長大。現在的我仍在應對各種事情:從幼兒園接送、沾滿泥巴的足球鞋,到青春期的情緒高低起伏——而這本書中的育兒原則,我到現在每天還在用,還在反覆使用。

那麼……我是個完美的媽媽嗎?當然不是!

你讀完這本書之後會變成完美的父母嗎?遺憾地說,也不會!

但事實是這樣的:沒有誰是完美的父母,我們每天都只是盡力而為。

這之所以困難,是因為育兒總是在變化。

但你會在這本書中找到關鍵的答案:

你會學到——該怎麼溝通,孩子才聽得進去;當孩子難搞時該怎麼做;以及為什麼當孩子崩潰時,我們也會失控。

你還會學到——如何在這些真正困難的時刻裡陪伴孩子,不會把他們搞壞,也不會摧毀他們的靈魂。

你也會在這本書中學到:這些事,正是你能為孩子做到的最重要的一件事。

在孩子前八年中滿足他們的情緒需求,對他們未來一生中如何生活、如何去愛、如何面對悲傷的影響,比任何其他因素都還要深遠。

沒有比這更值得你投入的事了——不管是為了孩子本身,還是為了你和孩子之間的關係。

我也想讓你知道:我知道你有時會懷疑自己。這很正常,我們每個人都會這樣。但我向你保證:你並沒有搞砸。我知道這一切真的很難,但我想讓你知道,它之所以困難,是因為養育擁有巨大情緒的小小人,本來就真的很難——而不是因為你做錯了什麼。

這本書分為兩個部分:

第一部分講的是孩子的核心需求。他們幾乎一出生就在問:「我被愛嗎?我安全嗎?我被看見、被聽見了嗎?」

當我們能夠對這些問題做出回應——以連結、界線與情緒接納來回答——一切就會順利許多。

這一部分也會教你照顧好「你自己」有多重要。它被放在第一部分,是因為這一點和其他所有事一樣關鍵。照顧自己、在這場瘋狂旅程中找到樂趣與喘息的空間,跟滿足孩子的需求一樣重要。

第二部分則是為了幫你處理那些實際出現的時刻:那些大情緒、那些棘手行為、分離焦慮、手足衝突、挑食問題……這部分會成為你的「聖經」。

遇到困境時,你可以立刻翻到那一章,找到具體的方法與建議。

我這樣安排內容,是因為我知道有時你只是想立刻知道答案、馬上獲得資訊;但也有些時候,你需要更深入地去理解:為什麼這一切,說到底,其實是在「重新教養我們自己」,是在改變我們對孩子的期待,而不是去改變孩子本身。

我知道這本書能幫助你走過育兒過程中最艱難的時刻。

這些技巧、方法與實用建議,將會為你的家庭帶來更多平靜與安穩。

我也知道它能帶來更深遠的改變——一段充滿愛與連結的親子關係,會因此持續延續好幾十年。

你,正是你孩子所需要的那個人。

你絕對辦得到!

——Gen

目錄

推薦文 王意中心理師

推薦文 曾心怡心理師

Maggie Dent 序言

導讀

第一部:你的情緒新聖經

第 1 章:為什麼小小孩會有那麼大的情緒?

第 2 章:界線與行為——該用獎勵還是處罰?

第 3 章:為什麼孩子爆發時我也會失控?

第 4 章:我該怎麼做,才不會把一切搞砸?

第二部:如何陪伴小小人面對大情緒與行為挑戰

第 5 章:我的孩子都不聽話!

第 6 章:怎麼讓「不行」真的代表「不行」

第 7 章:情緒崩潰與發脾氣

第 8 章:手足爭執

第 9 章:情況升高時——打人、咬人、丟東西

第 10 章:社交上的困難

第 11 章:救命!那些常見的卡關時刻

第 12 章:成為哥哥或姐姐

第 13 章:培養韌性與情緒智商

結語

推薦文 曾心怡心理師

Maggie Dent 序言

導讀

第一部:你的情緒新聖經

第 1 章:為什麼小小孩會有那麼大的情緒?

第 2 章:界線與行為——該用獎勵還是處罰?

第 3 章:為什麼孩子爆發時我也會失控?

第 4 章:我該怎麼做,才不會把一切搞砸?

第二部:如何陪伴小小人面對大情緒與行為挑戰

第 5 章:我的孩子都不聽話!

第 6 章:怎麼讓「不行」真的代表「不行」

第 7 章:情緒崩潰與發脾氣

第 8 章:手足爭執

第 9 章:情況升高時——打人、咬人、丟東西

第 10 章:社交上的困難

第 11 章:救命!那些常見的卡關時刻

第 12 章:成為哥哥或姐姐

第 13 章:培養韌性與情緒智商

結語

序/導讀

序言

——Maggie Dent

在過去二十年擔任親職作家與教育者的工作中,我可能已被問過數百萬個問題——不只是出現在訪談或演講場合時,甚至連在飛機上閒聊,或在超市的狗食區閒逛時也有人開口詢問。

在這些形形色色的場景中,有一件事是明確的:在一個與大多數父母成長背景截然不同的世界中養育孩子,會帶來極大的困惑。

其中一項主要挑戰是,過去世紀裡被視為可接受、甚至被推薦的許多做法,現在根據兒童發展的研究進展,已被證實在長期來看其實無效。資訊爆炸,特別是在數位時代,更使得育兒變得更加困難與令人困惑。(在我養育四個兒子的年代,值得一看的教養書數量少得我一隻手就數得出來!)

我遇過的許多父母,總覺得自己在教養這件事上完全失敗,我發現他們對自己實在太過苛刻了。

我一直非常坦誠地分享自己身為母親時搞砸的種種時刻,包括忘記書展週(現在幾乎成了一項奧運等級的競賽)、錯過學校集會,甚至有一次把我其中一個兒子忘在游泳池裡。那次其實只有 50% 是我的錯,因為我以為是爸爸帶了他,爸爸也以為是我帶了他。無論如何,我們沒有好好清點人數,最後還是得有一人開車 40 公里回游泳池去接他回來。

在教養的世界裡,並不存在所謂的完美。每天早上我們可能用同樣的方式試圖把孩子們弄出門,有時一切順利流暢,有時說真的,一切就突然崩盤。養育孩子本身就充滿了驚人的不可預測性,而這是沒關係的。

每個孩子都是獨一無二的人類,無論我做過多少研究,或曾陪伴多少面臨困境的家庭,最適合為孩子做決定的,始終還是父母,因為他們之間的愛與依附關係非常重要,且這不是什麼「一體適用」的問題。不過,提出一些建議來協助父母度過艱難時刻,還是可以有所幫助。

我認為人生的前五年是最具挑戰性的階段。要能貼近這個年齡層孩子的獨特需求真的很不容易,尤其當父母在睡眠不足的情況下,還要盡力為家庭打造一個快樂的家。年幼的孩子大腦發展尚未成熟,在探索世界的同時,常常無法處理那些龐大又無預警的情緒。他們的好奇心很強,常會進行一些「令人印象深刻」的活動,而這些活動往往不是身為父母或祖父母的我們所能欣賞的。他們的感官系統正在快速發展,因此他們天生就會去摸東西、探索東西、看東西、舔東西、撞到東西、從高處跳下來、把東西丟出去、鑽進某些地方,還會把本來不該放進去的東西塞進馬桶之類的地方。

這種大腦發展中的探索機制,即使是經驗豐富、訓練有素的父母,有時也會因此感到極大的焦慮!但當我們用幼兒發展的視角來看這些行為時,我們就能理解、甚至欣賞這些行為,因為我們的孩子正是在做著大自然原本就安排好的事。

那麼,這個世界還需要另一本育兒書嗎?我相信需要——而父母們真正需要的那一本,就是 Gen Muir 的《小小孩,大情緒》。Gen 具備豐富的經驗,身為一位專業輔助醫療工作者、親職教育者以及四個男孩的母親。當我第一次遇見 Gen——而我可能就是那個建議她寫這本書的人——我就知道,她的聲音值得被更多人聽見。她不僅親切又風趣,還提供極其實用的建議,引導父母們穿越那些關鍵的衝突領域與最具挑戰性的時刻。

她和我一樣熱衷於支持正在養育幼兒的每一位照顧者,並透過將「愛」與「連結」放在一切之前,來減輕父母心中的罪惡感與焦慮。

Gen 是育兒領域中一位充滿同理心、真誠且讓人感到親近的聲音,她擁有一顆溫暖的心與實用的智慧——而這本書將幫助你更常成為自己想要成為的那種父母。

——Maggie Dent

——Maggie Dent

在過去二十年擔任親職作家與教育者的工作中,我可能已被問過數百萬個問題——不只是出現在訪談或演講場合時,甚至連在飛機上閒聊,或在超市的狗食區閒逛時也有人開口詢問。

在這些形形色色的場景中,有一件事是明確的:在一個與大多數父母成長背景截然不同的世界中養育孩子,會帶來極大的困惑。

其中一項主要挑戰是,過去世紀裡被視為可接受、甚至被推薦的許多做法,現在根據兒童發展的研究進展,已被證實在長期來看其實無效。資訊爆炸,特別是在數位時代,更使得育兒變得更加困難與令人困惑。(在我養育四個兒子的年代,值得一看的教養書數量少得我一隻手就數得出來!)

我遇過的許多父母,總覺得自己在教養這件事上完全失敗,我發現他們對自己實在太過苛刻了。

我一直非常坦誠地分享自己身為母親時搞砸的種種時刻,包括忘記書展週(現在幾乎成了一項奧運等級的競賽)、錯過學校集會,甚至有一次把我其中一個兒子忘在游泳池裡。那次其實只有 50% 是我的錯,因為我以為是爸爸帶了他,爸爸也以為是我帶了他。無論如何,我們沒有好好清點人數,最後還是得有一人開車 40 公里回游泳池去接他回來。

在教養的世界裡,並不存在所謂的完美。每天早上我們可能用同樣的方式試圖把孩子們弄出門,有時一切順利流暢,有時說真的,一切就突然崩盤。養育孩子本身就充滿了驚人的不可預測性,而這是沒關係的。

每個孩子都是獨一無二的人類,無論我做過多少研究,或曾陪伴多少面臨困境的家庭,最適合為孩子做決定的,始終還是父母,因為他們之間的愛與依附關係非常重要,且這不是什麼「一體適用」的問題。不過,提出一些建議來協助父母度過艱難時刻,還是可以有所幫助。

我認為人生的前五年是最具挑戰性的階段。要能貼近這個年齡層孩子的獨特需求真的很不容易,尤其當父母在睡眠不足的情況下,還要盡力為家庭打造一個快樂的家。年幼的孩子大腦發展尚未成熟,在探索世界的同時,常常無法處理那些龐大又無預警的情緒。他們的好奇心很強,常會進行一些「令人印象深刻」的活動,而這些活動往往不是身為父母或祖父母的我們所能欣賞的。他們的感官系統正在快速發展,因此他們天生就會去摸東西、探索東西、看東西、舔東西、撞到東西、從高處跳下來、把東西丟出去、鑽進某些地方,還會把本來不該放進去的東西塞進馬桶之類的地方。

這種大腦發展中的探索機制,即使是經驗豐富、訓練有素的父母,有時也會因此感到極大的焦慮!但當我們用幼兒發展的視角來看這些行為時,我們就能理解、甚至欣賞這些行為,因為我們的孩子正是在做著大自然原本就安排好的事。

那麼,這個世界還需要另一本育兒書嗎?我相信需要——而父母們真正需要的那一本,就是 Gen Muir 的《小小孩,大情緒》。Gen 具備豐富的經驗,身為一位專業輔助醫療工作者、親職教育者以及四個男孩的母親。當我第一次遇見 Gen——而我可能就是那個建議她寫這本書的人——我就知道,她的聲音值得被更多人聽見。她不僅親切又風趣,還提供極其實用的建議,引導父母們穿越那些關鍵的衝突領域與最具挑戰性的時刻。

她和我一樣熱衷於支持正在養育幼兒的每一位照顧者,並透過將「愛」與「連結」放在一切之前,來減輕父母心中的罪惡感與焦慮。

Gen 是育兒領域中一位充滿同理心、真誠且讓人感到親近的聲音,她擁有一顆溫暖的心與實用的智慧——而這本書將幫助你更常成為自己想要成為的那種父母。

——Maggie Dent

試閱

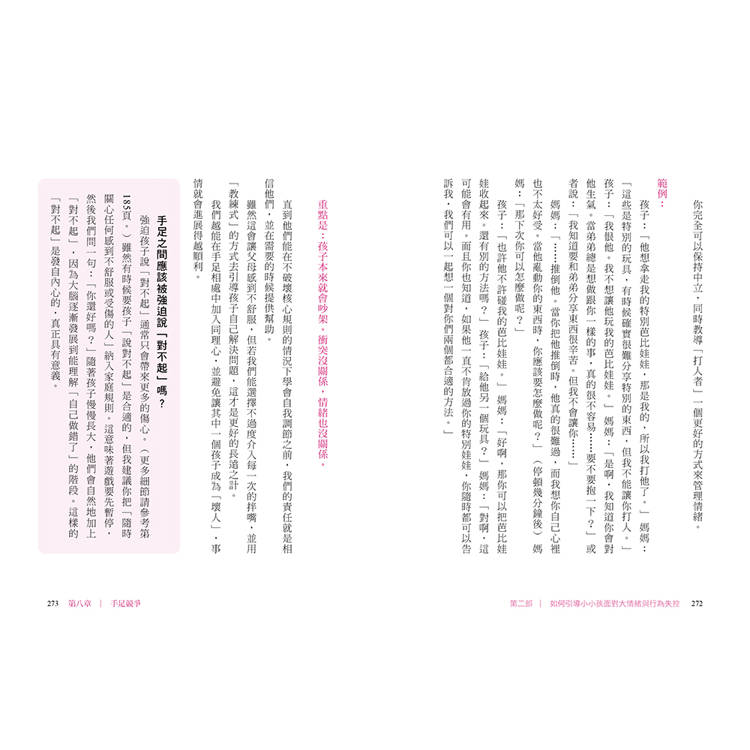

**當孩子踢打或傷人時,如何設定界線**

如果你正在面對孩子踢人、打人,請放心——你並不孤單。我曾經為一對父母做過一對一諮詢,他們在我心中很特別,我們到現在還保持聯絡。他們是透過朋友轉介來找我的,因為他們的兒子最近剛成為哥哥,卻經常出現很棘手的行為。有趣的是,這對父母的職業都是兒童心理學家!

當我得知他們的專業背景時,一度想說:「你們應該不需要我了吧?」但媽媽對我說:「根,我的兩歲孩子會直接打我臉龐。我們需要你。」這讓我再次確定——不管背景有多專業,面對孩子的高衝突時刻,誰都不容易。

另一個例子是阿蜜娜,一位三歲女孩,她剛有了一個三個月大的弟弟。在弟弟出生前,阿蜜娜是個溫柔、愛笑、口齒清晰又隨和的孩子。但她的父母告訴我,大約在弟弟出生前一個月,她的狀態開始急轉直下——退回到不想用馬桶、半夜頻繁醒來,而且每天大概有十次情緒潰堤。即使父母嘗試安撫她,她仍會對人、對物用力踢打。他們問我:「在她打人、踢人或吐口水的時候,我還應該繼續接納她的情緒嗎?」

**孩子踢人、打人時有以下幾個重點:**

- 當孩子踢人、打人,或有任何安全風險時,我們的處理方式必須不同。

- 這是我最常被問到的問題之一:「孩子攻擊我或破壞東西時,我還應該用接納情緒的方式回應嗎?」 **簡短答案:當然不行。**

- 沒有孩子是真的想打人、傷害你、破壞物品或傷到自己。這些行為其實是用動作向你求助。這正是一個需要「主導掌控」的時刻,如果我們做得不夠堅定,孩子就會因為自己身體裡失控的狀態而感到恐懼,而我們父母也會因此感到無助,找不到任何解方。

當安全受到威脅時,,不論是對你、你的孩子、狗狗、嬰兒或是財物,只有兩個步驟:

1. 安全與控制

2. 去除羞恥感、給予同理與連結

步驟 1:確保安全並「控制」情境(Safety and Containment)

我們要先確保安全,並在需要時「控制住」孩子,因為這正是他們在這些時刻最需要的。沒有孩子想要打人、傷人,或在家裡發狂亂砸東西。當他們這樣做時,其實是在用行為懇求你的幫助,求你出面阻止他們。我們要記住,他們的前額葉皮質還沒有完全發育,而他們學會如何在不打人、不傷害的情況下自我調節,就是要透過我們來協助他們。這表示需要在必要時挺身來控制住孩子,並在可能的情況下,把他們移到一個較小或較安全的空間,例如自己的房間。這和「罰站」(timeout)非常不同,因為目標是陪著孩子一起,而不是把他們隔離。這是一種「陪伴時間」(time in)。

我常教父母使用這句話:

「我不會讓你打人/踢人/咬人。我現在要移動/抱著/阻止你,確保我們(或你、或寶寶)是安全的。」

範例:

• 「我不會讓你打我。我握住你的手臂,確保我自己安全。你可以生氣,但不能打人。」

• 「我不會讓你亂丟這個玩具。我先把它放高處,確保它安全。我知道你很沮喪,這的確很難受。」

我喜歡這句話,因為它幫助父母去承擔起責任——在必要的時候要親自用行動約束孩子。當我們說「我不會讓你這麼做」時,如果沒有實際行為介入,往往很難真正展現出自信與掌控。我們的語氣和肢體需要和話語一致。我們並不是只是要求孩子停下來,然後在他們不聽話時感到沮喪;而是要真正地承擔主導腳色,讓他們知道:在他們還沒有辦法自己做到之前,我們會在這裡,代替他們的大腦前額葉皮質,幫助他們調節。

我真心相信,當孩子有安全風險,或是在傷害自己、破壞物品或傷害他人時,父母主動去約束他,其實是最深的一種愛。我們在傳達的是:「我相信你,我知道你並不想打人或傷害別人,而我會幫助你停下來。」

________________________________________

步驟 2:去除羞恥感、給予同理與連結(De-shame, Empathy and Connection)

這一步同樣重要,因為孩子在失控後,往往已經知道自己做了不被喜歡的事,甚至對自己剛才的失控感到害怕。如果我們不幫助他們處理這種羞愧與不安,他們就很難再打開心房接受教導。

你可以這麼說:

「剛才真的很害怕,是吧?我說不能看電視,你非常生氣,然後開始踢人。所以,我把我們移到房間裡,讓彼此保持安全,直到你平靜下來。你真的很希望能看電視,結果就很難過。」

這樣的重述不是在縱容行為,而是在幫助孩子理解:行為背後的感受是什麼。因為只有當孩子能意識到情緒與行為的連結,他們才有可能在下次做出不同的選擇。

如果你正在面對孩子踢人、打人,請放心——你並不孤單。我曾經為一對父母做過一對一諮詢,他們在我心中很特別,我們到現在還保持聯絡。他們是透過朋友轉介來找我的,因為他們的兒子最近剛成為哥哥,卻經常出現很棘手的行為。有趣的是,這對父母的職業都是兒童心理學家!

當我得知他們的專業背景時,一度想說:「你們應該不需要我了吧?」但媽媽對我說:「根,我的兩歲孩子會直接打我臉龐。我們需要你。」這讓我再次確定——不管背景有多專業,面對孩子的高衝突時刻,誰都不容易。

另一個例子是阿蜜娜,一位三歲女孩,她剛有了一個三個月大的弟弟。在弟弟出生前,阿蜜娜是個溫柔、愛笑、口齒清晰又隨和的孩子。但她的父母告訴我,大約在弟弟出生前一個月,她的狀態開始急轉直下——退回到不想用馬桶、半夜頻繁醒來,而且每天大概有十次情緒潰堤。即使父母嘗試安撫她,她仍會對人、對物用力踢打。他們問我:「在她打人、踢人或吐口水的時候,我還應該繼續接納她的情緒嗎?」

**孩子踢人、打人時有以下幾個重點:**

- 當孩子踢人、打人,或有任何安全風險時,我們的處理方式必須不同。

- 這是我最常被問到的問題之一:「孩子攻擊我或破壞東西時,我還應該用接納情緒的方式回應嗎?」 **簡短答案:當然不行。**

- 沒有孩子是真的想打人、傷害你、破壞物品或傷到自己。這些行為其實是用動作向你求助。這正是一個需要「主導掌控」的時刻,如果我們做得不夠堅定,孩子就會因為自己身體裡失控的狀態而感到恐懼,而我們父母也會因此感到無助,找不到任何解方。

當安全受到威脅時,,不論是對你、你的孩子、狗狗、嬰兒或是財物,只有兩個步驟:

1. 安全與控制

2. 去除羞恥感、給予同理與連結

步驟 1:確保安全並「控制」情境(Safety and Containment)

我們要先確保安全,並在需要時「控制住」孩子,因為這正是他們在這些時刻最需要的。沒有孩子想要打人、傷人,或在家裡發狂亂砸東西。當他們這樣做時,其實是在用行為懇求你的幫助,求你出面阻止他們。我們要記住,他們的前額葉皮質還沒有完全發育,而他們學會如何在不打人、不傷害的情況下自我調節,就是要透過我們來協助他們。這表示需要在必要時挺身來控制住孩子,並在可能的情況下,把他們移到一個較小或較安全的空間,例如自己的房間。這和「罰站」(timeout)非常不同,因為目標是陪著孩子一起,而不是把他們隔離。這是一種「陪伴時間」(time in)。

我常教父母使用這句話:

「我不會讓你打人/踢人/咬人。我現在要移動/抱著/阻止你,確保我們(或你、或寶寶)是安全的。」

範例:

• 「我不會讓你打我。我握住你的手臂,確保我自己安全。你可以生氣,但不能打人。」

• 「我不會讓你亂丟這個玩具。我先把它放高處,確保它安全。我知道你很沮喪,這的確很難受。」

我喜歡這句話,因為它幫助父母去承擔起責任——在必要的時候要親自用行動約束孩子。當我們說「我不會讓你這麼做」時,如果沒有實際行為介入,往往很難真正展現出自信與掌控。我們的語氣和肢體需要和話語一致。我們並不是只是要求孩子停下來,然後在他們不聽話時感到沮喪;而是要真正地承擔主導腳色,讓他們知道:在他們還沒有辦法自己做到之前,我們會在這裡,代替他們的大腦前額葉皮質,幫助他們調節。

我真心相信,當孩子有安全風險,或是在傷害自己、破壞物品或傷害他人時,父母主動去約束他,其實是最深的一種愛。我們在傳達的是:「我相信你,我知道你並不想打人或傷害別人,而我會幫助你停下來。」

________________________________________

步驟 2:去除羞恥感、給予同理與連結(De-shame, Empathy and Connection)

這一步同樣重要,因為孩子在失控後,往往已經知道自己做了不被喜歡的事,甚至對自己剛才的失控感到害怕。如果我們不幫助他們處理這種羞愧與不安,他們就很難再打開心房接受教導。

你可以這麼說:

「剛才真的很害怕,是吧?我說不能看電視,你非常生氣,然後開始踢人。所以,我把我們移到房間裡,讓彼此保持安全,直到你平靜下來。你真的很希望能看電視,結果就很難過。」

這樣的重述不是在縱容行為,而是在幫助孩子理解:行為背後的感受是什麼。因為只有當孩子能意識到情緒與行為的連結,他們才有可能在下次做出不同的選擇。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價