第一章 出生頭目家庭

平日住在台東市區的排灣族巫師嬤芼灣,在週末回到自小生長的土坂部落。這天等待她多時的族人一見到她,如釋重負,忙不迭地述說碰到的問題。嬤芼灣耐心地聆聽族人的各種請託與疑難雜症,從考試祈福、新屋納福、久病不癒、夢占問卜,至親人過世的招魂等,不一而足。事實上,嬤芼灣已經很習慣週間及週末在兩種角色間穿梭來去,這已是她過去十幾年來的生活。

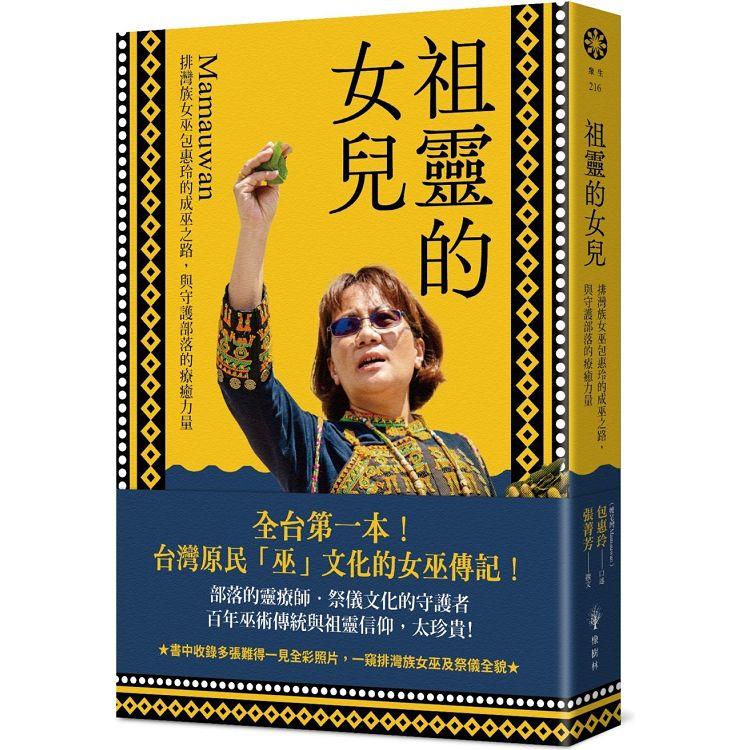

嬤芼灣(Mamauwan,漢名包惠玲),一九七二年生,目前是土坂部落的首席女巫。她自二○○八年被封立為包頭目家(排灣族語Patjaljinuk,巴加里努克家族)的女巫以來,對於族人的請託,總是盡己所能、全力協助。包家前頭目旮萊(Galaigai,漢名包秀美)甫於二○一九年五月過世,她是嬤芼灣的母親。對於照顧部落需要,嬤芼灣有著責無旁貸的使命感,在這方面,嬤芼灣的母親給她很深的影響,「媽媽給我的觀念就是:你一旦當了女巫,這是天命,族人有需要,你就是零拒絕。」

除了執司部落裡各項歲時祭儀、為族人消災解厄外,平日在週間,嬤芼灣還有另一頂帽子:她是台東縣達仁鄉公所新上任的民政課課長。感受到文化傳承的任重道遠,過去數年,她同時也回校攻讀碩、博士學位,目前仍在國立東華大學族群關係與文化學系攻讀博士學位。

從沒想過要當巫師

作為土坂部落有史以來學歷最高的現代女巫,嬤芼灣坦言,她雖然成長在頭目家族,但她從來沒有想過要當女巫︵排灣族語稱pulingau︶。會成為巫師,除了自身特殊的成長經歷外,家族的期待及文化傳承等環境的推波因素,讓她踏上了這條不歸路。

土坂部落位於台東縣達仁鄉,距離台東市區逾四十公里。達仁鄉在南迴線最南端,屬山地原住民鄉,鄉內村落多位於中央山脈內的山地偏遠地,這裡除了原始的自然風貌外,也保存了傳統的排灣族文化。

部落裡共有三個頭目家族:包家(Patjaljinuk)、古家(Saljingusan)、陳家(Ladan)。三大家族在部落族人眼中的排序,以先立碑、建部落的包家為首,各家族彼此尊重,互助共榮。

包家在土坂部落是聲望崇隆的頭目本家,嬤芼灣的曾祖們、外婆及母親皆是頭目。在排灣族社會,頭目是長嗣繼承的世襲制,男女平等。嬤芼灣的母親旮萊過世後,現任頭目由剛選上土坂村村長的嬤芼灣大哥包嘉鴻承繼。

嬤芼灣家學的淵源,來自部落的頭目及巫師兩大傳承系統。嬤芼灣的外婆、大頭目道婉(Tauwan,漢名包春琴),是排灣族的傳奇人物,有著過人的膽識。道婉十四歲就接任頭目,在日治時代,她跨過大武山,親自到屏東縣來義鄉古樓村,把當時在舊古樓部落的親族接到土坂部落定居,開枝散葉後,成為現在土坂部落裡的陳頭目家族。

嬤芼灣的姨婆包樂思(Paules,漢名包妹仔)則是部落裡的首席女巫,掌理所有歲時祭儀及族人生命儀禮。包樂思在世時,是當時東排灣巫術最高的巫師。嬤芼灣從小就看著姨婆帶領著她的巫師群,在各種儀典中唱誦祭歌、經文,對於巫師、巫術,及巫文化,她自小耳濡目染,對那股「神祕力量」有一種不自覺的想像與神往。

對巫文化從小就有親近感

嬤芼灣提到,她小時候因為家裡的老房子重建,他們有將近一年的時間搬到祖靈屋。那時晚上聽到vuvu念經文或唱祭歌,或一大早看到巫師群的祭祀儀式,都讓她覺得很有安定的親切感。儀式進行前,她通常都是大人差遣的小幫手,譬如折杜虹葉,或跑腿去買祭祀用的酒;然後儀式一開始,大人怕小孩在儀式中打噴嚏犯禁忌,就會要小孩們離開。

「我很喜歡看vuvu 們念經文、做儀式,很喜歡巫師的那種頻率,覺得很好聽,更喜歡聽她們講那些神話傳說及口述歷史。」幼年的嬤芼灣當時不會知道這些幫大人跑腿及參與儀式準備的點滴日常,除了是她珍貴的童年回憶外,也成為蘊育她日後成巫的文化養分。

那個年代,尚稱得上是部落裡巫師的黃金年代。孩子們仰望著這些大樹,從來沒有想過有一天大樹也會凋零。不過,在過去大半個世紀,隨著時代變遷,西方宗教傳入,部落的傳統信仰漸形式微,巫師也愈來愈稀少。

巫師是原生信仰的根底

在傳統信仰深厚的年代,族人相信耕作或打獵是否順利,取決於祖靈的庇佑,因此能在祭儀中與祖靈對話的巫師,不僅是原民文化的靈魂人物,也在部落裡受到尊崇。排灣族的社會制度裡,凡事皆有祭儀作為開始與結束,而祭儀的關鍵人物則是靈媒—女巫。因此之故,巫師的存在,也攸關排灣族祭祀儀典與原生信仰的維繫。

巫師(或稱靈媒),英文稱shaman(或譯稱薩滿),係指能運用超自然力與屬靈世界溝通的通靈者或神職人員,被認為有能力進入「人神」狀態,以及旅行到屬靈世界的能力。巫師與巫文化遍存於古今中外、古老的人類社會,如美洲的巫覡宗教、薩滿信仰、台灣民間信仰的乩童、原住民社會的靈媒巫師等。常見的巫術有附身、占卜、儀式、藥草、咒語等,主要目的在趨吉避禍、祈福平安、驅魔招魂等。

排灣族一年中大大小小的祭儀很多,傳統祭儀是排灣族神靈觀及原生信仰的綜合呈現。祭儀的司祭者—頭目,與祭儀的執行者—首席女巫率領的巫師團,在祭儀中相輔相成,凸顯巫師、巫文化與傳統祭儀之間環環相扣的關係。

排灣族巫師所執司的祭儀,主要分為兩類:一為部落性的歲時祭儀,諸如關乎部落平安與作物豐收的小米收穫祭與五年祭等;另一則為個人或家族的生命儀禮,諸如祈福或招魂等。這些儀典,均是排灣族原生文化的體現。

對嬤芼灣而言,家族裡的巫師群及頻繁的歲時祭儀,一直是她再熟悉不過的文化經驗與存在。「我覺得我們的vuvu 都好厲害,我們一直很仰賴她們,很習慣她們的存在,沒有想過她們會離開,直到她們一個個過世,一直到首席女巫、我的姨婆包樂思也離開,我們這下才驚覺:我們沒有巫師了!」

若頭目沒有巫師怎麼辦

土坂包家從歷代先祖到現在,能一直鞏固其頭目地位,和強大、紮實的巫術及巫文化有關。土坂部落位於倚山傍水的山脈谷地內,清澈的大竹高溪綿延境內的山谷,猶如一條被排灣族視為神聖圖騰的百步蛇,環繞保護著整個村落。由於地理位置得天獨厚,讓土坂部落不易受外族影響,成為台灣極少數至今仍保持頭目家臣制度的部落,並傳承了排灣族完整的祭儀文化。土坂部落是東排灣惟一仍保持完整五年祭的部落,在包家的主持及其他頭目家族的響應下,這項排灣族最重要、每隔五年舉行的傳統祭儀,一百多年來從未中斷。

傳統儀式得以延續,除了歷代頭目的堅持外,頭目家族完整的家臣體系也扮演了關鍵角色。在該體系下,幕僚家臣包括:首席女巫及她率領的女巫師團、祕書/發言人、祭司、男覡(男性巫師)、國師及牲禮師,皆受頭目統領。

「如果頭目沒有巫師團的協助,透過超自然力量去照顧部落族人的話,若只有歌謠舞蹈,其實這個(頭目)位子很容易被複製及取代,但女巫、巫術這些東西,沒有辦法這麼容易被複製,甚至造假。」

嬤芼灣其實點出一個很窘迫的現實:「現在排灣族部落很多頭目都沒有巫師,沒有巫師,你做頭目怎麼保護族人?」

巫師傳承面臨斷炊的難題,包家其實在十多年前,剛深切經歷過。

巫師斷層的危機

當年嬤芼灣的外婆道婉擔任頭目時,當時她的首席女巫是自己的妹妹包樂思。姊妹二人,頭目與巫師,配合無間。在嬤芼灣的記憶中,她的姨婆包樂思,責任感強,行動力十足,「只要碰到祭儀,姨婆一定很主動,馬上去做,從來不用外婆操心,是外婆得力的左右手。」

但包樂思一過世,巫師青黃不接的問題就來了。隨著老巫師相繼離去,包家最後只剩下碩果僅存的巫師,衵衵蔓(Dremedreman,漢名朱連金)。

「和排灣族社會的階序觀念有關,巫師一定是依附在頭目之下,因為巫師的靈力、能力,都承接自這個頭目體系,尤其是首席女巫。」不過當首席女巫並非來自頭目本家時,對於照顧部落族人的責任義務,可能就有不一樣的認知排序。在包樂思過世後,時任頭目的嬤芼灣母親旮萊,這時開始碰到瓶頸,巫師變得不再那麼好請。

包家此時幾已沒有巫師,當旮萊要立唯一的巫師衵衵蔓為首席女巫時,當時各種內外部因素,讓衵衵蔓拒絕了這個邀請,認為頭目的「誠意不夠」。這讓包家一直以來的隱憂:巫師後繼無人的困境,整個浮上了檯面。

「媽媽那時正愁著怎麼辦,因為頭目一定要主持歲時祭儀,這關係到整個部落是否能風調雨順、五穀豐收。媽媽以前是外婆(頭目)及姨婆(首席女巫)之間的幫手,就像我這樣,從小就跟著學、跟著做,她什麼都會,最後她就決定自己來。」

聘不到巫師,旮萊不得已下,決定自己上陣,「校長兼撞鐘」,頭目兼巫師,全部自己來。沒想到,時隔一年後,衵衵蔓主動來找頭目旮萊,願意被封立為首席女巫。

「後來我們才知道祖先託夢給vuvu(衵衵蔓),要她過來接首席女巫,我們才解決這個棘手問題,大家都鬆了一口氣。」

危機雖暫時解除,但在經歷了這個迂迴起伏的過程後,卻也讓旮萊深切體會並感喟巫師斷層的危機,「媽媽一直很掛慮,她說這個情況不能繼續下去,一定要有人去學巫。」

商品評價