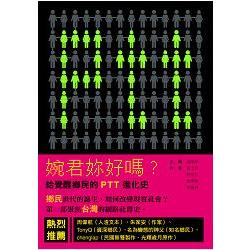

婉君妳好嗎?給覺醒鄉民的PTT進化史

儘管科技老舊,整個社群平台卻依舊屹立不搖,堪稱台灣網路史上最大的謎團!內容簡介

如果你是批踢踢老鄉民,請來看看這本屬於我們的青春紀事。

如果你不認識批踢踢,請讓我們告訴你批踢踢20年的大小事!

20年歲月中不斷演進的PTT(批踢踢實業坊),在臉書、LINE等數位科技不斷推陳出新下,儘管科技老舊,整個社群平台卻依舊屹立不搖,堪稱台灣網路史上最大的謎團!

PTT到底怎麼做到的?鄉民到底是什麼族群?在工程師的努力下,PTT容納了數萬群眾互動,這數萬「鄉民」情感的爆發力,更帶來網路爆紅、Kuso創作以及各種各樣無組織的行動,虛擬力量正等待時機跨向現實社會……。

2011年,茉莉花革命、佔領華爾街等網路社會運動在全球風起雲湧,這波數位革命浪潮幾年後吹入台灣,以PTT為首,側面促成的「洪仲丘事件」及「太陽花學運」,最終讓數十萬台灣民眾走上街頭,而2014年、2016年的兩次大選,更讓政治版圖大洗牌。

PTT的新興勢力為什麼稱作婉君?這群人如何意識到自己的「魯蛇」抗爭之路?除了挖掘PTT的過去與現在,本書最想做的,是關照「鄉民世代」的未來,以及探索鄉民實踐「新政治」的可能性。

本書特色

◎這是一本教你了解批踢踢的書,以歷史素材深入淺出地解說,網路如何影響社會

◎這是一本幫你破解婉君秘密的書,鍵盤參與政治,涵蓋新/舊世代、689/609,大家不能不瞭解的網路叢林法則!

名人推薦

名人推薦

周偉航 (人渣文本)

林鶴玲 (線上遊戲研究者、台大社會系教授)

TonyQ (知名鄉民)

chenglap (《有沒有XXX的八卦》作者)

名為變態的神父 (《Yo,這位Brother》作者)

各路鄉民大力推薦!

「PTT如何興起的」這個老梗問題,終於有了很棒的解答!──哆啦王 (《PTT鄉民大百科》作者)

這本書……讓網路移民了解網路原住民、讓網路原住民更了解自己。我相信人的互相了解能讓民主更健全,也期待本書在這方面的正面影響。──朱家安 (作家)

這樣一本既介紹PTT本身的一般知識,也研究PTT如何以Kuso語言為世界重下定義的書,必然可以長知識。──蘇碩斌 (台大台文所副教授)

鄉民認同從何而來?看似理所當然的事,其實涉及複雜的實踐脈絡,本書一一剖析,不僅深刻探討鄉民覺醒的進化史,也為臺灣網路群體溝通形貌的演變,奠定了論述基石。──吳筱玫 (政大新聞系教授)

人們總是喜歡圍繞著臉書等社群霸主討論,卻少有人分析臺灣鄉民是怎麼在一片漆黑的螢幕前挾著鍵盤攻入主流社會。從媒介架構如何演變到內部文化的樣貌,《婉君妳好嗎》探討了BBS怎麼從大學校園中的小圈圈,長成連政府與財團都不能假裝沒看到的獨特社群媒體。──余崇任 (《魯蛇之春:學運青年戰鬥手冊》作者)

目錄

推薦序長知識之書/蘇碩斌

推薦序漸行漸遠的宅鄉婉?一個時代的見證/方念萱

推薦序當「婉君」成為公民社會的力量/翟本瑞

推薦序來自資深鄉民的推薦/Ffaarr(哆啦王)

前言那一夜,批踢踢「紫爆」了

Part I. 媒介

第一章湊熱鬧就不孤單:網路大眾的情感力

第二章為什麼都有FB跟LINE了,還有人在用PTT?

第三章技術活化石的春天:一段BBS站獨大的歷史

Part II. 文化

第四章有沒有鄉民總是有新梗的八卦?

第五章有沒有酸民什麼都可以酸的八卦?

Part III. 政治

第六章網路輿論的秘密:為什麼批踢踢是主流民意的反指標?

第七章魯蛇的公民覺醒:從萬人響應一人到場到50萬人上街頭

跋捕獲婉君

附錄認識PTT的十個關鍵概念

序/導讀

前言

那一夜,批踢踢「紫爆」了

2014年3月23日,批踢踢八卦板「紫爆」了。

當晚,正是太陽花學運步入新一波高潮的時刻,部分現場群眾決定要攻入行政院,謠言及風聲滿天飛,鄉民們蜂擁至八卦板關注最新消息。隨著鄉民越聚越多,終於,晚間十點多,八卦板同時在板人數衝過10萬大關……如同傳奇一般、目前為止史上唯一一次「紫爆」出現了。

那天,批踢踢整個站台的「同時在站人數」甚至高達17萬7734人,換算下來,有近六成的鄉民齊聚八卦板關心太陽花學運。隔天,3月24日,批踢踢整個站台的單日累積上站人次竟高達1109萬人次,遠大於平時的400萬至600萬人次。

批踢踢,到底有什麼魅力和能耐,讓這麼多的鄉民愛不釋手?

和某些人相同,我第一次接觸批踢踢,是剛上大學的秋季。

這本書四位作者的年紀,恰好都與「第一代」批踢踢鄉民相仿,是七年級前段生或中段生。批踢踢、還有許許多多鄉民才會知道的流行語,構築了我們這一世代人們的青春回憶。

在我們小時候,電腦步入了台灣社會,成為政府、企業與民眾關切的焦點,學校及補習班開設起電腦課。不過,當時人們仍透過電話「撥接」來連線上網,上網人口並不多,媒體甚至還用「網路族」一詞來形容網友。同一時間,也就是1990年代,架設電子佈告欄(BBS)站台的技術正式步入校園,年輕大學生成了主要的上網族群,引領網路文化創新。

除了較「早熟」的孩子,很多我這一輩的人們,都等到18歲過後才正式接觸BBS。雖然我就讀的高中有專屬校園站台,但純文字的界面、只能用鍵盤輸入指令的操作方式,仍讓原本只習慣網頁的使用者(如我),不得其門而入。

第一次接觸BBS就感到困窘的人,似乎不在少數。六年級末段班作家劉梓潔,同樣上大學之後才開始接觸BBS,她在〈我不知道Internet未來會如何,但現在,離線變得比上線更珍貴〉一文中說到:

「我到1998年上大學才學會開機、打字、學會上網。初戀男友是在bbs上面『丟水球』告白的,用了四個數字:5240。在那個游標閃來閃去,黑底反白字的介面上,開啟了初戀。

我和同學們成天掛在bbs上,在個人板寫流水帳日記,在社團板交流打屁灌水。

然後,Pchome個人新聞台出現了,MSN發明了,我與bbs越來越疏遠,終於忘記了帳號密碼,不再登入,換新電腦,也不再灌bbs軟體。」

好幾年之後,臉書席捲全台。接下來,平板電腦與智慧型手機的世代來臨了。然後,

「去年,我母親也學會用Line。她會丟愛心貼圖給我,還會在訊息上稱呼我為「寶貝」。我突然想起當年那種含蓄又質樸的5240是什麼感覺,BJ4,也解釋不來。」

她說出了許多「五、六、七年級前段生」共享的網路使用經驗。這些人最初接觸的網路服務之一,就是界面陽春的BBS。在那裡,既能結交陌生網友,又能維繫現實的人際關係。後來,這些人才慢慢轉戰部落格、臉書、Line等平台。只是對我這樣的七年級中段生來說,反倒先認識網頁(Web),才開始步入BBS的世界。

最初,我註冊批踢踢帳號的原因非常單純,只是因為同學都在上面。台大的班級、系隊、社團都在上面開了板。透過批踢踢和批踢踢兔(PTT2),我每天能留意班上的消息、能偷偷藉「個板」關心同學的近況。但後來,就像劉梓潔所描述的,臉書旋風登陸台灣,新進學弟妹漸漸不再上批踢踢創設「班板」了,批踢踢兔的文章也越來越少,大家開始轉進更方便的臉書或LINE。

不過,面對強勢新平台的挑戰,批踢踢仍屹立不搖到了現在。我也始終沒有戒掉批踢踢。

為什麼?憑什麼?仔細回想,我之所以「戒不掉」批踢踢,並不只是為了看班板或個板而已。吸引我的更是批踢踢上的「資訊」或「知識」。

小時候我很喜歡棒球,就拿棒球來說吧。還記得小時候看電視轉播,只會顯示打者的「打擊率」或投手的「防禦率」,對普通觀眾來講,這些數字已經夠複雜了。但當我第一次踏入批踢踢的美國職棒大聯盟板(MLB),遭遇一連串陌生的術語:OBP(上壘率)、SLG(長打率)、WHIP(被上壘率)……我迷惑地宛如來到新世界。許久後我才知道,這些外行人較少看到的統計資料,比起常見的傳統數據更有意義。MLB板長駐不少功力深厚、媲美專欄作家的板友,以及熱心為板上翻譯外電報導的板友,當他們現身,大家總會推文一句:「感謝大大無私分享。」

批踢踢跟別的論壇相比,討論主題更多樣、人數規模更大、資訊也更豐富。

一路到了今天,批踢踢仍然能守住足夠品質和數量的資訊,非常非常難得。

不過,除了早期讓人維繫人際關係(這類班板、隊板、社團板等看板今日已沒落),隨後讓人飽覽各種討論主題(如今這類看板仍有領先優勢)外,批踢踢,真的還有什麼獨一無二的地方嗎?

的確有的。原諒棒球迷再次拿棒球來說吧。閱讀看板上的專業文章確實很讓人愉快,但是,這些訊息畢竟不是全部,甚至不是那麼多。對多數鄉民而言,真正的喜悅來自別處。2013年世界棒球經典賽,在主播徐展元喊出「真的好想贏韓國!」的那天,棒球板達到了「黃爆」──批踢踢首次有超過六萬人同時關注一個板。

比賽進行著,我不斷刷新著看板,緊緊追蹤鄉民又說了些什麼。隨著最後一個出局數確定下來,「蘇逸芬」(輸一分)、「吃鍋貼」(取鍋貼店「四海遊龍」這個「雖敗猶榮」的諧音)……各種有營養的、沒營養的流行語紛紛出籠。我,和成千上萬的鄉民,一起在這黑底白字的螢幕前情緒激動、鍵盤發洩。

我想,這或許才是批踢踢帶給每一位鄉民的寶藏。

同年的洪仲丘事件也是。最初八卦板上只有幾撮星星之火,隨著越來越多鄉民跳出來訴說,自己在「陰間」服役時的種種見聞,板眾的情緒也越來越激昂,一天比一天強烈。軍方以謊言或遮掩來回應,不但沒能滅火,反而火上加油,最後的最後,終於促使25萬人上街頭抗議。

從事件發生、到25萬人上街的那一兩個月間,我不知道有多少人和我一樣,每天打開電腦第一件事,就是上批踢踢關心案情的最新發展?

鄉民,是網路時代的新人種。鄉民,享受著與上萬群眾即時互動的刺激,並與他人產生情感呼應。不管人們的情緒是喜、怒、哀、樂,鄉民文化都凸顯了一件事,那就是批踢踢真正屬於「大眾」,它是個大眾的網路平台。我,融入群眾,關心著人們正在關心的事……。

婉君、鄉民,一脈相承

批踢踢實業坊正是這本書要談的主題。2014年九合一大選過後,主流媒體發明了「婉君」一詞,而義美公司總經理高志明更高分貝呼籲,社會各界要正視「宅、鄉、婉」的力量。鄉民,既是婉君的前身,同時還是批踢踢的註冊商標,自然也將是本書的主角。

2015年,批踢踢適逢20周年,許多熱門板響應了站慶活動。這些熱門板絕大多數都是鄉民文化的搖籃,當中不知培育出多少鄉民流行語。可是,這些板的竄紅,以及鄉民文化的興起,卻是在西元2000年之後,才開始形成的趨勢。「鄉民」到底是哪裡特別呢?「鄉民文化」和其他類型的網路文化,又有什麼不一樣的地方?從「紫爆」的現象來看,聚眾的速度,與凝聚集體情感的爆發力,正是批踢踢這個平台最大的特色。鄉民,基於龐大的人數規模,蘊含著一股深厚的社會能量。

由於這股動能傳遞的範圍一開始沒能超出網路世界,昔日的鄉民,總被主流社會當成某種次文化群體。然而,隨著時間的推移,鄉民文化也有了新的走向。就像我們在洪仲丘事件及太陽花學運中看見的,網路鄉民(不限於批踢踢)對現實社會的影響與日俱增。2014年後半,社運浪潮剛過,執政黨馬上又體驗到網路世代的威力,以及網路世界那有別於傳統媒體的遊戲規則。「婉君」一詞的風行,恰恰標誌出新舊媒體的衝突,以及網路鄉民勢力抬頭的事實。

過去,的的確確曾停留在次文化規模的「鄉民」,如何演變成屢屢挑戰政治權貴的「婉君」?婉君,以及鄉民,到底是怎麼改變台灣社會的?正所謂鑑往知來,唯有回顧歷史,才能認清我們當下所處的立足點;也唯有解析「網路與社會」的現況,我們才能思索,網路的未來又將何去何從?

章節地圖

這些問題,正是懷抱強烈現實關懷的作者們亟欲回答的。可是,我們真的能夠更深入地理解批踢踢,乃至於在台灣土生土長的網路文化嗎?最困難的地方或許在於,線上的社會實在太紛雜。批踢踢本身就已經不是鐵板一塊了。裡頭除了固定破萬人瀏覽的八卦板,還有不少人氣數百至數千的熱門看板,以及許多默默運轉、讓各種專業討論薪火相

試閱

2011 年12 月25 日,上千名民眾在台灣大學的校園大排長龍,打算搶購「PTT 鄉民認同卡」。彼時,批踢踢的同時上站人數剛突破15 萬人,註冊人數更已達125 萬。很多業者本身就是鄉民,自然會嗅到批踢踢這塊大餅的商機,希望吸引更多鄉民光顧。

只是,鄉民認同卡尚未誕生前,即使業者推出了鄉民限定的優惠活動,卻苦無辨識「鄉民是誰」的辦法。有些業者靈光一閃,乾脆用通關密語來判斷眼前人是不是鄉民,隱身顧客的鄉民只好羞澀地用「科科」等鄉民語來應答。此時,倘若不知情者路過,一聽到這種奇怪的對話,大概會滿面狐疑、不知所以吧!

畢竟多數時候鄉民人身在外習慣保持低調,不太表露自己的身分。或許把「BJ4」、「科科」等鄉民語掛在嘴邊,真的太難為情了,鄉民往往是連上網路後才卸下假面,切換成最坦率的鄉民人格、大肆留言。這些流行語就好像魔法咒語一般,只要一說出口,馬上就能分辨哪些人是自己人,哪些人是平常沒在上批踢踢的局外人。

2011 年,是我決定投入批踢踢研究的那一年。當時我對NBA 板剛冒出頭來的「酸民文化」(見第五章)頗感興趣。有些人把酸民定義成語中帶刺、「很愛酸人的鄉民」。那更根本的「鄉民」是什麼呢?我對鄉民──這個日後轉生為「酸民」的詞彙十分好奇。

「鄉民」身分有什麼特別的意義呢?為什麼會有那麼多人要排隊,只為買到一張卡片,只為表明自己認同自己是鄉民?懷著這個疑問,我不斷在批踢踢各大看板蒐集資料,試圖捕捉網路文化演變的痕跡。

其實在稍早的2010 年,站方才剛舉辦了「第二屆批踢踢流行語大賞」。而第一屆流行語票選,則舉行於2006 年。雖然前後相隔不過四年,但批踢踢生態已經起了不小的變化。2006 年7 月之前,熱門看板首位並不是現在最知名的八卦板(Gossiping),而是第一代鄉民文化的代表:黑特板(Hate)。回顧黑特板的歷史,它首次攻佔批踢踢熱門板榜首,是在2003年。最初它成立的目的,是讓人發洩恨意,而黑特板從平凡到熱門,逐漸孕育出許多批踢踢特有的文化及流行語──包括「鄉民」這個詞,都是在黑特板流行開來的。「鄉民」也在2006 年光榮被提名為第一屆流行語大賞候選。在2002 年至2006 年這段時期,除了黑特板外,西斯板(Sex)與就可板(Joke)也具有相當的影響力。由於這三個板當時人氣鼎盛,常盤據熱門看板前三名,因此便被鄉民戲謔地合稱為批踢踢「三位一體」。正如同黑特板,西斯板與就可板也一樣流傳著許多唯板友才熟知的「梗」(笑點)。批踢踢的使用者,不管在哪個熱門看板閒晃,只要能持續互丟鄉民梗、不斷交流內行人笑點,「我們都是鄉民」就慢慢成為了歡笑夜晚的註腳。

「第一代」鄉民文化正火紅的時刻,我未能躬逢其盛。數年以後,當我目擊與研究「第二代」鄉民文化時,才深切意識到這段過往的重要。唯有爬梳這段早期鄉民文化的歷史,我們才有可能明白批踢踢現在為什麼會長這個樣子。我們甚至還能夠看到,數十萬年輕「婉君世代」最終走上街頭,其實和過往的鄉民文化脫離不了關係。

這一切,都要從「鄉民」一詞的發源地──黑特板說起。

黑特板:論壇的娛樂化

黑特板成立於1998 年,創板板主rebeccas 那時還是大學新鮮人。到了2003 年他卸下板主職位時,黑特板則已從小貓兩三隻,一躍而成批踢踢的門面。再過了十年之後,當我2013 年邀約他接受訪談,他已經算淡出了批踢踢─站內信寄出後,連續好幾天,他的信箱都顯示著「未讀」狀態。我過去很少關注黑特板,之所以會留意到rebeccas 板主,多虧批踢踢站方在2004 年舉辦的「PTT 站史編撰企劃」。一些知名看板的板主在該企劃下接受邀請,自陳自己之所以會開設那些看板的始末。

「為了與其它站的complain 版區別,當時我就很清楚要開一個以『恨』為主題的板。」rebeccas 娓娓道來。在BBS 剛於學術網路開疆拓土的1990 年代,人們就已經會上網抱怨、抒發負面情緒。有的BBS 站為此設置了專門提供網友抱怨的complain 板。而基於隱私考量,這類看板都採取「完全匿名」制,也因為匿名,無法區分每篇文章的作者是誰,反倒造成文章品質不佳,版面容易充斥無意義的「灌水」文。

批踢踢黑特板則採取「化名」制度。也就是說,雖然使用者沒有顯露真實身分,但他們仍然必須以一個特定帳號來發文,眾人則可循著帳號,追蹤某位作者之前的文章,類似每個人都有一個固定筆名。「因為具名,如此文章的價值較高,能看出各人特色,而且也較易管理。」rebeccas 的這個策略,已於日後證明能有效吸引網友進駐。由於批踢踢當時還沒有類似的心情看板,再加上其他站台同性質的看板很難解決灌水文問題,黑特板人氣扶搖直上,甚至就可板、西斯板這兩個老前輩,相繼被黑特版超車。

黑特板創板之初,rebeccas 公開呼籲板眾「勿恨他人之恨」。他開宗明義地期待,黑特板「消弭恨」,不要反倒「助長恨」。 頭幾年在板友人數還不多的時候,這個方針的確有妥善落實:黑特板成了提供板友大吐苦水,旁人則予以安慰、鼓勵的溫馨園地。

黑特板日後逐漸成為了人氣看板,這並不是特例,它反而像許多BBS 站台「心情類看板」的縮影。

早在1990 年代,BBS 站就開始出現心情看板,像是討論主題不限的故事板(Story)、心情板(Feeling),討論範圍較狹窄的愛情板(Love)、男女板(Boy-Girl)。因為參與心情看板的門檻很低,大家都有些話能說,所以心情看板不僅各大站台都有,而且還是各站熱門板的常客。

在那個BBS 剛登陸校園、仍是新鮮科技的年代,研究者吳姝蒨就曾注意到這些新興活動。她發現,匿名(化名)是年輕人熱愛網路互動的一大主因。某位接受訪談的網友就說道:「比起我對我朋友在網路上,我覺得說話的內容還要多。」甩開現實生活的束縛,許多人都是在網路上才能充分展現真實的自己。

另一位受訪的報導人則表示,上網訴苦「就好比有人﹝在﹞聆聽你,但你不用在乎他們會打擾你的正常生活,因為他們一點都不知道你是誰。」由於網友抱怨的內容多半是周遭親朋好友,如果向現實友人訴苦,除了要擔心消息走漏,還要顧全面子問題。但在網路上抒發心情,就像進入酒吧一樣,聆聽者多半不屬於抱怨者的生活圈,人們也就變得敢暢所欲言。

這樣的網路文化,和西方經驗可說如出一轍。學者瑞格德(Howard Rheingold)是「虛擬社群」 這個概念的發明者,他一提出這個詞彙,既受到稱讚與認同,也掀起了諸多論戰。反對者認為「虛擬」的社群根本不算社群,但也有很多學者和觀察家贊同瑞格德的想法,他們發現,網友在線上彼此情感支持是常態,就好像實體社群一樣,雖然網友之間素昧平生,仍能相互鼓勵、催生彼此一體的認同感。除了情感打氣,這類網路社群還具有意見諮詢的功能。吳姝蒨訪問的某位網友說道,「我喜歡到網路上去瞭解他人的感覺」,因為「藉此我可以反省如果是我發生了這件事,我會有什麼想法。」早年的心情板、或後來規模壯大的黑特板,它們都歸屬在「論壇」框架下,都因為主題式的討論而有吸引力。

總之,早期網路文化的兩支主旋律,一是提供情感支持的「社群」,一是提供資訊討論的「論壇」。黑特板從創板到rebeccas 板主卸任的前不久,都一直延續著這個基調⋯⋯。第一代鄉民文化問世隨著批踢踢擴張、黑特板人氣水漲船高,看板風氣也起了變化。

2006 年,是黑特板人氣登頂極盛的一年。我訪問當年上任moboo 板主,發現他眼中的看板,與開國元勳rebeccas 的圖像十分不同。雖然板眾以鼓勵支持訴苦的行為仍很常見,但這類回應已不再是唯一的選項。取而代之的,是以(無惡意的)「嘲笑」回覆訴苦。看黑特板取樂的人,漸漸開始多了起來。moboo 板主告訴我,「每天看大家的幹文還蠻智障的,畢竟人就是喜歡嘲笑他人的倒楣。」其實,早在黑特板第一次取得熱門板榜首的2003 年,便已經有人抱持類似想法。網友highlight 談自己的經驗說道,每當他發生衰事,正打算在黑特板發洩時,就會發現「這個世界上總是有人發生比你更慘絕人寰的鳥事。於是,我們笑了,在hate 版重拾快樂」。

黑特板這種有別以往的互動,神似1998 年創立、爾後也人氣不俗的「笨板」(StupidClown)。笨板事主常有意識地將自己「耍笨」的可笑事蹟貼上看板,希望能「彩衣娛板眾」,博眾人開心。相對地,黑特板事主原意要發洩的「抱怨文」變成了「搞笑文」,則是在不知不覺中發展起來的文化。拜批踢踢「M 文制度」所賜,受歡迎的舊文可以保存下來。一個以〈[XDDD] 贛,好笑的閃光。〉為題的討論串,正好能反映這種「嘲笑他人訴苦的歡快」。

討論串作者Cosel 是男方友人,他以說書的詼諧口吻持續報導事件發展,而劇情是這樣的:一對情侶「嘿咻」時忘記關閉視訊,結果過程完完整整地被女方家人目擊。「女方的爹很帶有江湖味」,「『真沒想到我跟我女兒的男朋友是在這樣的機緣上認識』」,準岳父字字穿心。儘管男方正嚇得不知所措,眾鄉民卻早已在旁笑作一團。另外一個例子發生在2008 年,當時黑特板剛趨於沒落,一篇經典的耍笨文章讓板眾們直呼:「黑特板終於回來了!」這次的劇情也與情愛有關:文采不錯的主人公,在學長的請求下傻楞楞地幫擬一篇情書,怎知學長告白的對象,竟然就是他也喜歡的學姊⋯⋯看到這樣橫刀奪愛的故事,真有少數鄉民同情主角的遭遇,痛罵學長作為可惡。但絕大多數鄉民,都忍不住嘴角的上揚、紛紛以「對不起,我笑了」或「幫情敵寫情書,這種要求,一輩子也沒聽過XD」回應。

→ a******:靠! 對不起... 我笑了...

推 s******:這篇有超級濃厚的幹意!!!!!

→ s******:黑特終於回來了!!!!!!!!!!!!

推 h********:抱歉原po 可是我不爭氣的笑了

推 S****:⋯⋯好賤的學長= = 這真的很幹..orz...

→ b********:幫情敵寫情書 這種要求 一輩子也沒聽過XD

這些文章雖然逗人發笑,但作者最初未必真有搞笑的意圖。即便他們想認真洩恨,鄉民也不一定買帳,不一定遵循早期「拍拍、安慰、鼓勵」的風俗。一方面人數變多了,眾人發言也隨之大膽了起來;更重要的是,鄉民並非當事人,鄉民只是湊熱鬧的旁觀者。正因事不關己,大可幸災樂禍,把自己的歡樂建立在他人的不幸和倒楣上。儘管鄉民在取笑事主時沒什麼惡意,但此時的黑特板文化,早已有別於昔日側重情感支持的風氣了。

人口膨脹,管理問題也變得棘手起來,這是自然可想見的發展。在以情感支持為主的第一代鄉民文化尾聲,許多黑特板板友喜歡張貼「沒有恨意」的文章,這其實不符合看板性質,又容易讓整個看板陷入閒聊,可是板主群根本無法一一砍除,只能採取效果極低的道德勸說,最後常落得灰頭土臉,黯然下台。

moboo 板主試圖大刀闊斧改善黑特板的亂象。雖然moboo板主上任時間不長,僅僅維持短暫的三個月,但他「變法」的成果卻是有目共睹。他認為,應該正向鼓勵大家張貼有內容的文章。畢竟一篇只留下三字經的文章,徒有恨意,卻無法引發眾人的迴響。文章有品質,眾人才會有共鳴。目前黑特板的「長恨」(長恨歌,即長篇的恨文)文體,就是在moboo 試圖重振風氣的背景下奠定的。

當然,不可能要求人人文情並茂,也不可能嚴懲每一位言論內容未達標準的鄉民。就是因為黑特板輕鬆、有趣,鄉民們才會時常光顧,有時某些好玩的文章縱使不帶半點恨意,卻還是因為有趣而能被板眾容忍,留存下來。在《PTT 鄉民大百科》上,有篇條目叫做「趁亂告白」,此一傳統也是源於黑特板。始作俑者不是別人,恰恰就是moboo。對鄉民來說,七嘴八舌地討論、圍觀,並等待「勇者」回報告白的結果,充滿著難以言喻的喜悅。就像朋友之間的瞎起鬨那樣,鄉民的行為看似沒有什麼意義,實際上卻富含趣味。鄉民的互動,情感色彩正是如此濃烈。

「乖寶寶的看板,不會是大家想來的。要有趣,大家來是發洩是放鬆。」在訪談結束前,moboo 板主分享他管板的座右銘。這段話其實就點出了,人氣鼎盛的黑特板,板友們怎麼「發洩」情緒。很明顯rebeccas 板主率領的溫馨時代已經過去,黑特板不再能保證板友成功「討拍」,獲得溫暖回應;大夥兒反而更常透過搞笑、幸災樂禍或起鬨來取樂,這紓解了板眾的壓力、宣洩情緒。

黑特板存在的理由,於是悄然轉變。「娛樂」挑戰「情感支持」的地位,成為該板的一大功能。像收看連續劇或綜藝節目那般,人氣登頂的晚期黑特板,既能叫使用者放鬆情緒瀏覽資訊,還能不時捧腹大笑。鄉民文化與傳統娛樂,只剩兩個小小的差別:一是鄉民的娛樂沒有劇本,二是鄉民不只作為觀眾,他們本身也可能生產了娛樂的內容。

我慢慢理解,2006 年,當我還是大學新鮮人的時候,同學們為什麼總在下課時間談論昨晚黑特板的熱門話題,或回家後要趕快上黑特板補充進度。對照rebeccas 與moboo 前後兩任板主的說法,當時的批踢踢的確是歡樂滿滿。

那麼,其他以鄉民文化聞名的批踢踢熱門板,是否也有著類似的演化進程呢?

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

詳細資料

詳細資料

-

- 語言

- 中文繁體

- 裝訂

- 紙本平裝

-

- ISBN

- 9789869280327

- 分級

- 普通級

-

- 頁數

- 336

- 商品規格

- 25開15*21cm

-

- 出版地

- 台灣

- 適讀年齡

- 全齡適讀

-

- 注音

- 級別

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價