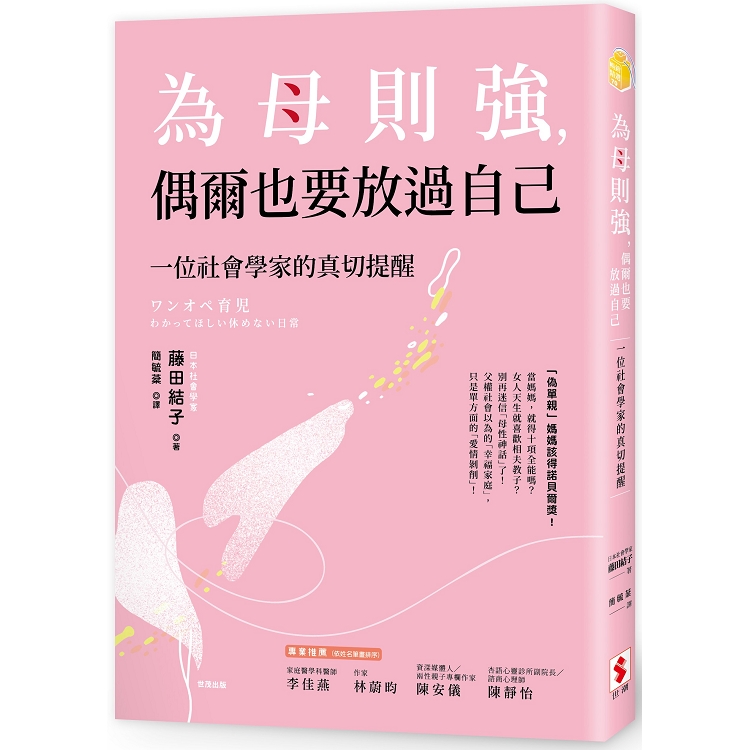

為母則強,偶爾也要放過自己:一位社會學家的真切提醒

「偽單親」媽媽該得諾貝爾獎!活動訊息

內容簡介

「偽單親」媽媽該得諾貝爾獎!

當媽媽,就得十項全能嗎?

女人天生就喜歡相夫教子?

別再迷信「母性神話」了!

父權社會以為的「幸福家庭」,

只是單方面的「愛情剝削」!

家事育兒全年無休

孤立無援做功德人?

日劇《月薪嬌妻》中,女主角美栗說:

「以為結了婚,就可以讓對方不求回報為你工作,這是一種愛情剝削。」

《敗犬女王》中的「勝犬」,真的贏了嗎?

為何順利結婚、養育孩子的女人們依然狼狽不堪?

男人們回家就能休息,第二天全力以赴在事業上衝刺,

女人們下了班卻還得接小孩、煮飯做家事、照顧一家老小。

不論她們多努力,老闆給的薪水總比男同事低,

用心做家事帶小孩,不但被視為理所當然,也領不到一毛錢…

筋疲力盡的媽媽們,該如何是好?

日本社會學家藤田結子提出以下建議:

1. 不看輕自己

2. 誘導丈夫參與育兒與學校事務

3. 善用親戚與鄰居的協助

4. 讓公司的同事們成為助力

5. 確實傳遞自己的想法,並加以行動

別再一個人承擔了!

為母則強,偶爾也要放過自己!

名人推薦

名人推薦

資深媒體人/兩性親子專欄作家 陳安儀

杏語心靈診所副院長/諮商心理師 陳靜怡

家庭醫學科醫師 李佳燕

作家 林蔚昀

目錄

前言

第一章 生不出孩子的社會

無法兼顧懷孕生產與托育的困難現狀

不斷發生的產後危機

育嬰假難請、休了育嬰假卻面臨麻煩的現狀

「四人家庭的幻想」使得生第二胎壓力重重

專欄:日劇「月薪嬌妻」中的愛情剝削

第二章 對外自稱會一起育兒的父親們

父親們是「不想」還是「不會」育兒呢?

家事育兒一把抓超級爸爸的困境

自我意識高的男性們如何巧妙地逃離家事

隱藏著家事分擔不公平的「家人神話」

對外自稱會一起育兒的父親引發女性反感

專欄:丈夫真的是因為工作而不在家嗎?

第三章 獨自育兒的孤獨

即使發著高燒也無法休息,「獨自育兒」的殘酷日子

身為非正式員工的單親媽媽

「不想回婆家」妻子的憂鬱與真實心聲

「妻子的獻身」應該列為諾貝爾獎項

第四章 保育園抽籤落選

一旦落選,就不能工作

找不到保育園,辭職的一定是女性

接孩子下課的父親真的無法在職場上出人頭地嗎

主管與政治家無法理解「上不了保育園」的絕望

保育園只會帶來困擾?

專欄:海外的育兒狀況

第五章 名為職場與主管的高牆

職業婦女要向主管與同事道歉到何時?

將請育嬰假的父親,控制在1/200的「育嬰假騷擾」主管

斥責部下「不好用」的老派主管

讓女性在職場上活躍成為主管的升職手段

育有四兒的大學教授父親「請育嬰假就沒有加給」

第六章 年輕人的理想與現實

二十到三十歲高收入男性的「想結婚症候群」

高牆?因「戀愛結婚生子」搖擺不定的男性們

新進社員見識到宣稱「支持育兒」企業的黑暗面

大學入學難易度不同,女性對公司失望的時機也不同

第七章 克服假性單親的方法

不輕看自己

讓爸爸一起分擔家事育兒與學校事務

善用親戚與鄰居協助

讓公司的同事們成為助力

將想法傳達出去,並加以行動

專欄補充

1. 家事與育兒算是勞動嗎?

2. 為何日本企業的工時這麼長

3. 全職主婦對育兒懷抱不安的理由

4. 為何非正式員工的薪資這麼低

5. 為何鼓勵女性在職場上活躍

6. 女性離開職場真正的原因

結語

參考文獻

序/導讀

前言

兩千年初,「敗犬」成為流行用語。而敗犬二字源自於散文作家酒井順子的《敗犬的遠吠》一書。根據書中定義,敗犬一詞意味著,「未婚、沒有孩子、三十歲以上的女性」;相對地,勝犬則指,跟大家一樣,結婚並育有孩子的女性。當社會普遍對未婚女性叨叨絮絮著「結婚才是女性的幸福」時,《敗犬的遠吠》一書反其道而行地大膽肯定單身的價值,並對未婚女性提出處世建言。如同酒井順子在其著作中開宗明義地說「將人們以勝負這種二分法加以分類根本荒謬至極」般,全書的精神在嘲諷以已婚與未婚來斷定女性價值的世道。

在《敗犬的遠吠》一書中,曾提及一位「完美的勝犬」--聯合國難民事務高級專員緒方貞子。她不但有位頗具社經地位的伴侶,甚至即使育有兒女,仍然活躍於職場,這般面面俱到的她獲得了各方的尊敬。此後的數十年間,在「女性活躍」的旗幟高張之下,《敗犬的遠吠》一書中曾略微提及的「工作與育兒面面俱到的女性」轉而大大地成為了模範。

然而,事實是養育著幼小孩子的女性大多筋疲力盡。從清晨到深夜,家事、育兒再加上工作,壓榨著每一分每一秒。她們一頭亂髮,根根毛燥、手指非但沒有美甲還皮膚粗糙、身上穿著的外出服甚至還黏著孩子吃飯時掉落的飯粒……在公司不斷重複著,因為孩子生病必須早退或是臨時請假時,面對主管與同事只得不斷低著頭道歉的循環,甚至連周末假日推著推車帶著孩子都得忍受旁人不耐的眼神與反應。只是,這一切在「結婚又有小孩的勝犬何苦之有」的社會氛圍下,當事人只能將內心的不滿與不平衡往心裡吞。

這樣的女性在職場上面對事業有成的男性同事,難免在心裡會不屑地想著「要不是你家裡有老婆幫忙頂著,哪可能會有今天!」常常下班趕著接小孩、忙著去超市採買準備回家煮飯時,沿路上總是會瞥見端坐在高級餐廳落地窗邊,等著約會的女子身影。她們身穿時尚服飾,手指撥弄頭髮時彷彿閃著亮光。對照閃亮的女子們,再低頭看著自己那為了遮掩產後再也回不去的鬆垮肚腩而挑的衣服,內心的焦躁與嫉妒之情倏然出現。為了掩飾內心的紛亂之情,只得趕緊將孩子往腳踏車後座一塞,盡全力冒著汗踩著踏板衝回家。到家後面對孩子們此起彼落的「我好餓」「水杯倒了」「幫我擦屁股」「陪我玩」等各式要求,竟一刻也不得閒。疲累的身心開始發出了悲鳴道:「我一點也沒感覺到自己贏了呀……」

我不禁開始懷疑,「婚也結了,孩子也生了,工作也有了」這樣的說法是不是很容易招致誤解呢?沒錯!確實有一群女性即使有了一分正職,卻受制於育兒,被迫成為「媽媽路線」*(mommy track)而流下了後悔的眼淚。除此之外,擁有母親身分的女性,多半只能以非正式雇員的身分找到一份兼職工作,因而只能在「丈夫是公司的正式員工,太太工作是為了貼補家計」的前提下,領著較低的薪資兼差工作。

*註 「媽媽路線」※(mommy track):婦女選擇彈性上班 或減少工時以便有較多時間來照顧年幼子女的職業規劃。

這些女性們在家庭中獨自工作,也就是一人承擔起大部分的家事與育兒。但事實是,不論多麼認真處理家務、帶小孩也不可能有任何的加薪與升職。換個角度來看,多數扛著「勝犬」招牌的女性,正在職場中領著低於男性薪資工作著、正在家庭中做著不知為誰辛苦為誰忙的勞動,正每日肩負雙重工作長達十數小時,宛如被壓榨至極的勞工。這一切的一切可以說是個既古且新的社會問題。

然而時至今日,這些女性的哀嘆仍因「勝犬」的光環而為社會所忽視。原因在於,報紙與電視節目的製作人大抵是男性,因此難以將眼光放在要兼顧工作與育兒之難的現實問題上。

本書為筆者長年觀察並採訪這些照顧幼兒的女性們與其周遭人們為對象所做的田野調查報告。當然也因此對分擔育兒工作的父親們有所了解。採訪對象多半以居住在東京首都圈,三十到五十歲的父母親為主,而本書中出現的人物多以假名代替。我深切希望能讓更多人關注獨自育兒的問題現況,因而書寫方式避開艱澀用語表現,而改以簡單的筆調書寫,以期讓更多普羅大眾閱讀。如果能讓更多人因此願意傾聽母親們的生存物語,我將欣喜萬分。

試閱

無法兼顧懷孕生產與托育的困難現狀

在我任教的大學,有個女大學生曾經這麼說「結婚生子後,我希望自己能兼顧工作與育兒。」無關於對工作熱愛的程度,女大學生們絕大多數都抱有相同的目標。這位尚未畢業已經取得某大銀行內定資格的女大學生接著這麼說道。

「我希望三十歲前結婚並且擁有第一個孩子,最好是男孩。在那之前,要能調職到有競爭力的大分公司去。因此婚前全力以升遷為目標,工作擺在第一順位。能力可及的話,四十歲前希望自己能擔任高階管理職。同時擁有第二個孩子,最好是女孩。」

究竟人生是否能如她所規劃的那樣呢?答案是否定的,這樣的願望十之八九不會實現。之所以可以這麼斬釘截鐵地說,是因為我所教過的大學畢業生中,三十歲前結婚生小孩,三十幾歲時已經成為高階管理職的女性,目前為止,一個也沒有。這些女學生們並不特別有雄心壯志,據我所知,一般女大學生們大多也都抱持著「三十歲前生小孩」「請育兒假」「繼續工作」這種想要兼顧工作與育兒的具體想法與規劃。

另一方面,如果針對畢業後的工作目標這個主題訪問男大學生們,所得到的答案則非常具體、明確且清楚。

比方說,「我希望能到國外工作」「我希望可以在某某部門上班」「我想要成為業界名人」等等。

然而,女大學生則非常不同,她們似乎未曾具體思考過,究竟該如何能同時兼顧工作與育兒。但即使如此,多數人卻把結婚生子視為理所當然。我每年都會對前來修課的大學生們做相關的問券調查,男大學生約有九成會回答「希望將來能結婚生子」。

看著眼前這些年輕的女大學生,我腦海中輕易就能浮現一個畫面:在不久的將來,她們會在歷經結婚與懷孕的難關,終於能享受擁有孩子這個幸福果實後,瞬間迎來與伴侶在家事與育兒的責任區分討論中的巨大爭吵。我認為,現在的年輕世代毫無疑問地將重蹈前人的覆轍。

我們的政府鼓勵並支持女性一邊工作一邊照顧家庭,同時鼓勵女性們有這樣的人生規劃:大學畢業前就拿到某公司的內定資格,在二十二、三歲時大學畢業,最好在三十歲之前懷孕生子,因此,在畢業進社會後的二十歲後半找到伴侶結婚。如果第一個孩子在二十八歲左右出生,那麼大約是大學畢業後五年完成結婚生子計畫。這樣想來,萬一沒能如願如期找到合適對象,則極有可能就此脫離軌道。順利依照計畫的話,生完第一個孩子,女性在三十歲就能重返職場,工作個兩三年,在即將成為高齡產婦的三十五歲前生下第二個孩子。細細想來,無論是找工作、找結婚對象、找到保育園*,女性們除了一步步小心翼翼設法突破層層關卡的同時,還必須得在長工時的職場中,以與男性同等程度的工作態度兢兢業業地工作,否則一不小心將遭受「女性也就這點能耐」的歧視眼光,而難以獲得公司的認可。可以說,女性所處環境真是萬般艱辛。

*譯註:保育園:類似台灣的托兒所。日本的保育園主要是給雙薪家庭托育孩子的機構。

聽說有人將這樣的人生規劃形容為「不可能的遊戲*」。「不可能的遊戲」究竟意味著甚麼呢?我試著上網查詢,結果是這樣。

*譯註:不可能的遊戲原文為無理ゲー。

「不可能的遊戲意指,由於難度太高而『不可能過關的遊戲』。不僅需要提升操作技巧與玩家層級,還有許多狀況必得配合天時地利人和才能達成,這不是一般玩家所能想像,也不是靠努力就能破關的遊戲。」(以上解釋引用自KEYWORLD NOTE kw-note.com/internet-slang/murige/)

這是個再恰當不過的譬喻。政府鼓勵年輕女性設定的人生規劃根本宛如不可能遊戲。懷孕生產這一關

先前提到過,政府期望女性們能在三十歲之前生下第一個孩子,但現狀卻是,光是懷孕生產這一關,前面就已經荊棘密布。當然,老是被逼著要「增產報國」,誰都會感到厭煩。只是現在的社會狀況是就算女性想要生產,眼前卻有無數難題。

女性們的生產年齡之所以越來越晚,其實是受到「年輕人的雇用不穩定」、「女性的高學歷化」、「女性經濟能力提升」、「價值觀改變」等多種因素影響的結果。而那些想要生產卻面臨重重難關,在無可奈何之下,只好將懷孕生產計畫後延的女性們,卻蒙受媒體與不孕症專科醫生的恐嚇:「女性一旦過了三十五歲,卵子容易老化,可能導致不孕!」

各大都市的不孕治療診所,每一家都大排長龍。不但初診得等待兩個月,看診當日還得等上個把鐘頭。

然而,就算如願懷孕,擔心的事仍舊多如牛毛:該甚麼時候跟公司主管報告呢?到時候能不能順利請到育嬰假呢?請假時的工作該如何分工、如何交接順利呢?主管跟同事會不會嫌棄我呢?生了小孩會不會影響我的職業生涯呢?

偏偏公司的主管大多是男性,連想找到個可以商量的對象都不容易。

如果是大公司的員工,公司有比較完備的育嬰假等相關制度,至於制度如何,這裡先不討論。萬一是非正式員工的女性,就會有「萬一資方要我辭職,怎麼辦」,「就算運氣好,請得了育嬰假,那麼回歸工作岡位前,托育的保育園完全沒譜時,該怎麼辦?」煩惱就是這樣接踵而來。尋找托育這一關

好不容易如願生了孩子,緊接著而來的是得四處找尋可以托育的保育園。待機兒童*人數眾多的各大都市中,任何人想要進入獲得政府認證的保育園,不論多麼迫切需要托育,都得以點數制來決定。因此,剛懷孕就開始積極處理保育園入園事宜的大有人在。

*譯註:待機兒童:需要進入保育園,卻由於保育園數目與專業人員不足等因素,只能在家等候進入保育園的孩子們。

由於單親家庭所能獲得的點數較高,因此為了獲取點數,有些夫妻會選擇暫時離婚,等孩子進了保育園後再結婚。萬一不幸無法進入保育園,有的女性會心不甘情不願地離職在家帶孩子,有的則會選擇讓孩子進入離家較遠的保育園,以搭電車或是開車的方式接送。

上班時間,電車通勤尖峰期,無論是抱著孩子或是推著嬰兒車搭乘電車都是件非常了不得的事。二O一二年時,「嬰兒車論爭」一度成為話題,當時輿論針對「推著嬰兒車搭乘早晨通勤電車的母親」這一議題分別有正反兩面激烈的辯論,至今仍記憶猶新。反對者以危險為理由加以反對,我認為其背後卻隱藏著「在公共場所,即社會上,工作的男性應該優先於育兒的女性」這個價值觀。這樣的情況下,就算是大企業中設立了保育園,員工將如何擠著電車帶孩子去上班就成了問題。

主管這一關

就算托育這一關,你幸運度過,接下來就得面對接孩子回家這個問題。保育園或是托育中心結束營業的六七點過後,家長還是必須找到願意接手照顧孩子的地方。此時,除了那些有婆家娘家可以幫忙或是有錢雇用保姆的家庭之外,其他家庭就得親自去保育園接孩子回家。若是上班時孩子突然發燒身體不適或是臨時有狀況發生時也不能例外。

然而,絕大多數的主管是男性,都有個全職主婦的妻子,由她照顧家裡一切,主管只要專心一意地工作就好。因此能不能碰到一位理解育兒之苦的主管,端看你的運氣如何。據我所知,目前把工作擺在第一位,無法理解因為育兒需求而需要早退或是休假的主管仍舊相當多。

更有甚者,這些主管們對於必須早退或是休假在家帶孩子的男性部下更是嚴苛,他們甚至會給予這些部下「工作不用心」的惡評。

年輕世代的父親們,即使想要花更多時間在孩子身上,需要先跨越的是主管守舊的價值觀這一堵高牆。這樣的狀況中還隱含著在育兒這個議題上的「男性對男性」這個互相對立的結構性問題。

我只能說,育兒這件事,無關性別,只要當事人想要兼顧工作,就一定會帶來危機。

「女性育兒」這一關

「男性在外工作(男主外),女性在家處理家務與育兒(女主內)」,在日本這個性別意識強烈的國家,女性一旦生育孩子成為母親,大多數就必須從「工作能力強的正式員工」「全職勞動」這個位置下來成為非正式員工。一旦成為非正式員工,那麼薪水自然也減少許多。

即使有人能繼續以正式員工的身分繼續工作,她在職場上也只能被當作二級戰力,被迫捨棄有責任且有趣的工作,同時遠離升遷的軌道,而踏上媽媽路線,從此與出人頭地一點關係也沒有。我想不論是誰,任何不會得到評價的工作是無法讓人感到有成就感與滿足的。

就算是轉做工時短的工作或是非正式工作,早點回到家後,等待著的是每日平均四到五小時的家事與育兒工作。一個人獨自完成這些工作:做了晚餐、餵孩子吃飯、幫孩子洗澡再哄孩子上床睡覺,然後做各種家事。殘酷的是,即使努力處理家務與育兒,也不會收到相應的薪水。

在此嚴峻狀態下,我懷疑當第一個孩子滿一歲後,究竟有多少女性順利重回職場。根據某項研究指出,目前仍在職的女性之中,一九四O年至一九七O年代出生的女性約佔全體的25%~30%。其中以正式員工身分繼續工作者不超過10%~15%。也就是說,即使進入二十一世紀,女性想要兼顧育兒與工作的難度與以往毫無差別。再者,這些以正式員工資格繼續職業生涯的女性所從事的業種,主要是公務員、教師、醫療從業人員等較為穩定的工作場域與需要證照的業種。(西村 二O一四)

今後,女性們仍會以遊戲玩家的身分繼續努力。在學生活中,女性們所經驗到的是,無論在學業上或是各自擅長的體育項目中,只要努力就一定有回報。但是一旦踏出校門,女性們要面對的是,有些事即使努力也不一定會有回報的現實。即使如此,我仍舊相信,只要奮力突破每一個關卡,終有一天女性們也會成為遊戲的勝利者。不斷發生的產後危機

當女性在好不容易跨越了懷孕與職場的生育歧視(maternity harassment)難關,順利產下孩子,本以為可以鬆一口氣時,有許多人卻必得經歷產後危機。

我大學時代曾發生這樣一件事。朋友A與男朋友感情非常好,從不避諱在人前卿卿我我。畢業之後,他們倆又交往了一段時間才結婚。就在三十歲前,A的工作告一段落,費了些功夫終於懷孕、平安生產。如願生下孩子,該是多麼幸福呀!怎料,之後與A碰面,她脫口而出的盡是對丈夫的不滿。

「那個人只要乖乖工作,然後把錢拿回家就好。只要我能跟這個孩子一起好好過日子,我甚麼都不要求。」

每次我跟A談完話,總感到非常失落。明明他們夫妻倆曾經感情那麼融洽,為什麼她會那麼討厭他呢?而這就是所謂的產後危機。

產後急速冷卻的愛情

所謂的產後危機,是指當孩子出生後,夫妻兩人對於彼此愛意的急速減退。這個名詞首次出現在二O一二年九月某天的NHK早晨節目「あさいち」中。

該節目當天向大眾介紹了由某民間調查機構「benesse次世代育成研究所」針對三百對夫妻,以「當孩子誕生後,夫妻間的關係如何變化」為題做了調查。調查結果中,關於「懷孕期間,感覺自己真的愛配偶」這一項提問,回答「完全一致」的比例約有74.3%,丈夫跟妻子的比例差不多。但是,當孩子出生後,回答「感覺真的愛丈夫」的妻子比例卻大幅減少。

當孩子未滿一歲時約降為45.5%、滿一歲後約降為36.8%、滿兩歲後約降為34%,跟懷孕時期相比,整整降低了14.3%。另一方面,丈夫那邊關於懷孕期間「感覺真的愛妻子」的比例跟妻子差不多,但孩子滿兩歲後仍有51.7%,減少幅度比妻子緩和很多。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價