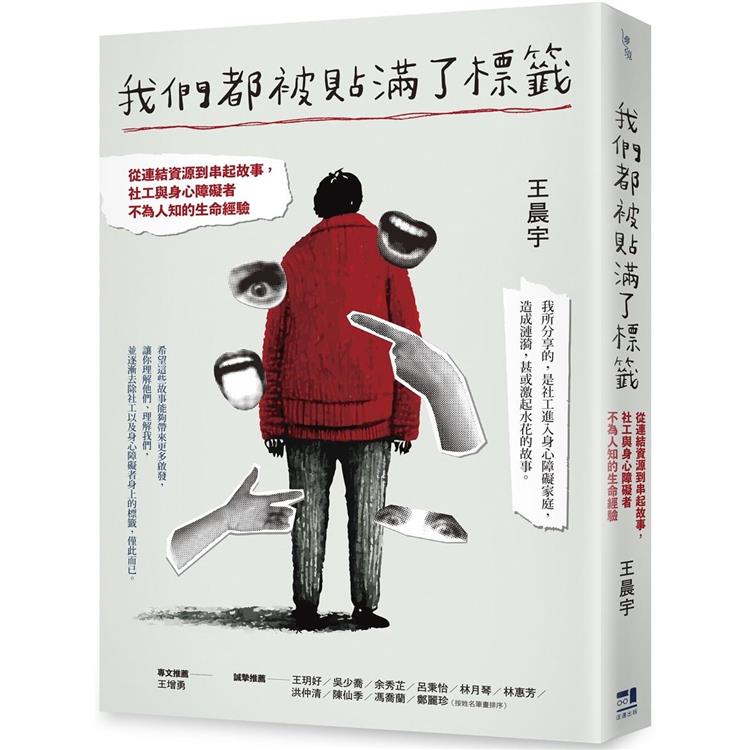

我們都被貼滿了標籤:從連結資源到串起故事,社工與身心障礙者不為人知的生命經驗

活動訊息

內容簡介

「你們一定很有愛心!」

「我長大以後也要成為跟你一樣的社工!」

「身心障礙?跟殘障是一樣的嗎?」

「你是不是智障?」

「要跟我們當朋友?可以呀,去偷你媽的錢給我們。」

「如果我也跑掉了……還剩下誰?」

「我就是想餵她每一餐,直到我沒辦法照顧為止。」

「人若落魄,就什麼都沒有了……」

「你不給錢,我就死給你看!」

第一線社會工作的真實寫照

看見社工與身心障礙者身上「被貼滿的標籤」

「我所分享的,是社工進入身心障礙家庭,造成漣漪,甚或激起水花的故事。

希望這些故事能夠帶來更多啟發,讓你理解他們、理解我們,

並逐漸去除社工以及身心障礙者身上的標籤,僅此而已。」

這是一部社工與身心障礙者生命交會的故事。一邊是弱勢族群,一邊是服務弱勢族群的弱勢工作者,同樣不被認識,同樣不被理解。

社工不是活菩薩,不只做功德,他們有血有肉,當然也有情緒;身心障礙者則除了有形的障礙,還有更多隱形的需求,除了現實層面的資源,也需要情感層面的支持,只是我們往往看不到,或者選擇不去看。

於是他們有時兩人三腳、並肩前行,偶爾也有針鋒相對、情緒潰堤的時刻,彼此所碰撞出的火花或是溫暖的燭光,或是燎原的星火,儘管不全然溫馨美好,但在「連結資源」的行動背後,卻串起了更多的情感連結以及迥異的生命經驗。

名人推薦

【專文推薦】

王增勇/政治大學社會工作研究所教授

【誠摯推薦】

王玥好/勵馨基金會執行長

吳少喬/兒童及身心障礙者性教育講師

余秀芷/漢聲廣播電台「45度角的天空」節目主持人

呂秉怡/崔媽媽基金會執行長

林月琴/社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟理事長

林惠芳/中華民國智障者家長總會祕書長

洪仲清/臨床心理師

陳仙季/中華民國康復之友聯盟理事長

馮喬蘭/人本教育基金會執行長

鄭麗珍/台灣大學社會工作學系名譽教授

(按姓名筆畫排序)

目錄

推薦序

期待已久的基層社工書寫 王增勇/政治大學社會工作研究所教授

序 章

我是社工,不是志工

是殘障還是身心障礙?

我還嫌你太小聲呢!

是標籤太黏還是不夠努力倡權?

第1章 不只是做功德

社工的第一步從手抖開始

「又換社工了呀!」

我們能做的,只有陪伴而已

「我長大以後也要成為跟你一樣的社工!」

御前帶刀侍衛

「我真的很想死,但我連去死的力氣都沒有」

【專欄】社工的共同工作

第2章 他們所遭遇的歧視與不平

青春期的挑戰

永遠讀不完的高中

她們也會想要談戀愛

被迫自立

「我要為了媽媽去工作」

「人若落魄,就什麼都沒有了」

選擇的權利

鋼琴聲與小莉

【專欄】弱勢族群與弱勢工作者的經濟困境

第3章 沒有名字、沒有自己的照顧者

「要我上台?我什麼大場面沒見過!」

做媽媽的可以請假嗎?

「如果我也跑掉了……還剩下誰?」

「我要證明她錯了」

他所做的一切無非是為了家人

久未返家的她們

故事的完美結局

【專欄】「照顧」與「被照顧」都是必經之路

第4章 社工是人,不是神

「你不給錢,我就死給你看」

反咬一口

「你可能是他最後一個見到的人」

人生結案

「我把妳當成自己的女兒!」

久別重逢,只可惜不歡而散

【專欄】社工陣亡的無數個理由

終 章

關注社會工作

拯救小林村的社工

最後對社區以及政府的話

後 記

參考資料

序/導讀

推薦序

期待已久的基層社工書寫

王增勇/政治大學社會工作研究所教授

社工場域是個複聲的場域,但卻往往只有國家跟專家的聲音。提供經費補助的政府以「給錢的是大爺」取得最大聲量,對方案有明確的KPI要求;進行方案審查、評估與考核的學者,以其專家地位,也發揮不小的影響,政府與學者專家的聲音往往獨占社工場域的發言權。場域中最重要的主角,案主與社工,卻往往是被詮釋的客體,而不是發聲的主體,還有案主背後隱身的家庭照顧者,更常常不被看見。晨宇這本書從基層社工的位置出發,書寫社工日常工作中所看見的案主、照顧者與社工,補足了社工場域中長久以來消失或微弱的聲音。當然,晨宇不是第一個書寫社工日常的基層社工,許多社工也嘗試進入研究所用論文方式整理自己的實務經驗,但受限於學術格式的要求,許多社工無法使用自己日常的語言說話,而晨宇這本書可說是原汁原味的社工腔調,比起學術論文來得親近易讀。

書寫其實是個充滿權力運作的場域,社工的書寫往往是為了應付政府的行政要求,而用符合專業規範的文字書寫,社工鮮少為自己書寫,用書寫陪伴自己。透過書寫,社工可以看見自己的勞動價值;透過書寫,社工可以反身覺察自己,甚至重新定義社工。對我而言,晨宇這本書是基層社工奪回書寫權力的解殖行動,多麼希望以後會有更多基層社工也提筆書寫自己與個案的故事。

書名叫做《我們都被貼滿了標籤》,標籤是個有趣的隱喻,案主之所以成為案主,正因為社會給他們一個標籤,社工透過這個標籤得以接觸到案主,但當社工親身接觸、認識案主後,標籤不再是標籤,而成為一個個立體的小人物。社工此時變成與案主共同承受標籤所帶來的汙名效果,能為案主做的事,就是說出案主的故事,讓標籤得以被解構,也就是晨宇期待的撕下標籤。可惜,大部分社工並未把案主的故事寫出來,當成是社工專業應做的事,因為不在政委託的範圍內。晨宇寫這本書,我認為有倡議「書寫」是社工專業分內工作的意義。

書內寫了很多感人的故事,無論是賣口香糖的視障者阿芳、自尊心高的阿湯哥、案主變朋友的小紅帽、自閉症的鐵道迷阿漢、一心照顧兒子的老周……讀的時候,我總在想:「要能寫出這樣的故事,社工要花多少時間啊?」正因為我知道現在的社福體制是多麼不利於社工花大量時間在個案上,我相信晨宇一定是非常堅持並犧牲很多自己的時間,才能做到這樣。我也相信新手社工讀了這本書會看見希望,知道做社工的初心並不是天真的想法,因為有人可以做到有溫度的社工。

晨宇當初寫信邀請我寫推薦序,我還沒看到書就答應了,因為社工書寫是早該出現卻遲遲未成氣候的一件事,有社工願意書寫,而且寫出如此動人有生命力的故事,忝為社工人,我當然願意推薦給各位讀者,並期待社工書寫成為風潮。

試閱

序章(節錄)

我是社工,不是志工

「你大學考得怎麼樣?」一名親戚在家族聚會開啟話題。

「還可以啦。」

「考上什麼學校?」

「北大社工系。」我回答道。

「北大?你是說北京大學?」他露出疑惑的表情。

「不是,是台北大學。」

「我知道。北科大?還是台北商業大學?」

「都不是──是台北大學,以前叫做中興法商。我們學校在三峽,不過我是在台北校區。」

「噢,我知道了。」不,你不知道,你只是不想再爭辯了。

他決定轉個話題,既然不知道你到底念什麼學校,讀什麼科系總搭得上話吧?

「你是說社工系?我不知道當志工還要讀大學。」

這已經是很多年前的事情了,我猜至今爸媽可能也不知道我的工作內容到底是什麼,但至少他們不會再錯把社工唸成志工。熟能生巧嘛。

同事告訴我,她當社工已經三年了,家人偶爾還是會把社工唸成志工。

「再過幾年他們可能就不會唸錯了。」我再補充:「也有可能即便唸錯妳也懶得糾正了。」

*****

我正準備去買電影票。

「先生,請問你辦卡了嗎?平日看電影享六六折喔!」

我身為社工,勤儉持家幾乎是標準配備,當然不會放過省錢的好機會,於是停下了腳步。

「請問你在工作了嗎?」

「對。」我心裡很急切,不是說辦卡看電影享六六折嗎?

「方便請問你是做什麼工作嗎?」

「我是社工。」

「志工?」

「不對,是社工。」

「噢,志工啊……那個有薪水嗎?」

「有。」我辦卡的意志已經開始動搖。

「是車馬費嗎?」業務員很努力想要拿到業績。

「不是,是月薪。」我說完後,他露出鬆了一口氣的表情。

「那應該沒問題,我不知道志工也有薪水呢!這邊幫我填辦卡資料。」

後來我當然辦了卡,畢竟不管被誤認為是志工或什麼的,看電影享六六折還是比較重要。

*****

我跟同樣當社工的朋友填了餐廳的滿意度問卷。對,肯定又送了什麼東西,八成是提拉米蘇。

「哇!你們是社工呀!」

看來服務人員很懂社工啊!我差點感動落淚。

「你們一定很有愛心。」

我們沒有回應,這不過是大眾對社工無數的誤解之一。這麼多年過去,我們已經學會不爭辯了。

這位服務人員真的很熱情,沒有枉費我們在服務態度那欄打了五顆星。

「我媽退休後也去當社工,你們這麼年輕就當社工,很不簡單耶!」

大姊,我猜妳把社工跟志工搞混了──但我可是很會做人。

「哈哈,妳媽媽一定很有愛心。」我乾笑。

算了,有提拉米蘇比較重要。

*****

社工很常開會,對象或許是同行,或許是其他職業的夥伴,會議往往聚焦在如何促進特定服務對象的福利。

或者互踢皮球。

噢抱歉,是「劃分權責」。

不過當天會議比較像是相互認識,介紹我們為身心障礙者辦的活動──我好像還沒說過,我在社工的領域是「身心障礙」。

一位社區發展協會的大姊上台致詞提到我們。她說:「我們都很感謝○○中心的志工們,很用心辦活動讓身心障礙者參加。」

「社工。」我們其中一位同事糾正道。

「他們志工真的很用心,辦的活動也都很豐富,每一位志工都很熱情!」

「是社工。」另一位同事拉高音量。

「我們○○社區有這群志工真的很棒。」

大姊下台以後,換我上台講話。

「其實○○社區發展協會的大哥、大姊比我們更棒、更辛苦,很感謝她這樣稱讚我們。不過,我還是要強調,我們是社工,不是志工。」

我下台後,同事都在偷笑。

是殘障還是身心障礙?

「你是社工呀?」

某天我將鞋子拿去永和一間知名的洗鞋店,留下姓名電話並付錢給商家時,老闆看見我的名片,上頭寫的職稱是「社工」。

「太好了!我們最近想要開始用殘障人士,你對殘障熟嗎?」

殘障其實是民眾慣稱「身心障礙者」的舊稱,就連他們持有的「身心障礙證明」,也習於被民眾稱為「殘障手冊」。不過,由於「殘」字帶有貶意,所以多年前政府已經嘗試去汙名化,改稱為身心障礙者。通常我們並不會直接糾正仍這麼代稱服務對象的民眾,而是潛移默化地用我們的方式導正。

「我剛好是服務身心障礙的社工!」

「身心障礙?跟殘障是一樣的嗎?」

「沒錯,殘障聽起來比較不好聽,不過我知道你不是這個意思。」

「那你們接觸的是智障那種,還是跛跤的那種呢?」

「都有,真的很感謝你!很難得會遇到願意聘用身心障礙者的雇主呢!」

「我這裡的工作很簡單,加上越來越聘不到人,想說他們那種殘……不是,是……」

「身心障礙。」我微笑道:「要花一點時間才會習慣。」

「對不起唷!」老闆接著說:「你們那裡可以幫我介紹嗎?不過……那種精神病的我可能要再想想。」

身為社工,絕對不會放過衛教的機會。

於是我花了一點時間跟老闆說明,其實並不是所有精神障礙朋友都會像媒體描述的那樣,有攻擊傾向或紀錄,他們大多性情溫和且用藥穩定,只是有部分精神症狀,難免稍稍干擾生活。

最後,我提供了老闆職業重建中心的聯絡方式,那是政府設立專門協助身心障礙族群就業的單位,店家可以主動表達聘雇身心障礙者的意願。他們聽到一定會很開心,畢竟這樣的雇主真的只是少數。

再者,會落入社會福利──尤其是我這種承接政府標案、負責個案管理──的服務對象,大多都還在與自身疾病和障礙對抗,就差那麼一步復歸社會。我很感謝老闆的好意,但多少會擔心介紹的身心障礙朋友力有未逮,所以不如讓在職業重建中心完成訓練、等待伯樂的身心障礙者嘗試看看。

當天,我在店裡待了半個多小時,向老闆解釋聘用身心障礙者有哪些地方需要注意。老闆很專注聆聽,畢竟他也擔心一個善意卻因為沒有準備或者哪裡不禮貌,而讓身心障礙朋友感到不舒服。

我相信未來老闆肯定都會改口稱為他們為「身心障礙者」了。

是標籤太黏還是不夠努力倡權?

從前面幾件事可以看到,無論是社工或身心障礙者都很容易被貼上標籤。社會大眾仍有刻板印象,不一定明白社工與志工的差異,即便朝夕相處的家人也未必清楚社工到底是什麼樣的職業。身心障礙者同樣如此,家屬很可能沒有相關醫療知識,或許也會對身心障礙者產生誤解,更別說社會的「汙名化」。

標籤是中性詞彙,而汙名化則是更負向的詞彙,身心障礙者往往必須一輩子跟負向標籤對抗。

儘管經過不同社會福利單位的倡權與努力,並在政府逐漸重視下,身心障礙者逐步擺脫了「形式上」的標籤與汙名化─諸如改革專法,讓他們從沒有適用法條的困境一步步發展出「殘障」福利法、身心障礙者「保護」法,到現在的身心障礙者「權益保障」法,然而很多人仍然不知道為什麼要修法,對他們而言,身心障礙者似乎永遠都是「殘障」。

雖然歧視與排斥隨著教育普及與提倡平等而逐漸減輕,但彷彿只是把不平等的目光從檯面上轉變到檯面下。當身心障礙者前往政府公辦的國民運動中心運動,仍然會遭到巡場教練的異樣眼光,宣稱除非家屬在場否則身心障礙者不得獨自入場。

即便我今天遇見了一位願意給身心障礙者就業機會的雇主,但是,在社會上各個角落,多數雇主卻都不願意提供機會,導致他們求職往往處處碰壁。嘗試無望以後,他們最後只能退回家中,反倒讓周遭鄰居、朋友甚至家人,認為他們單純是因為懶惰而不外出就業。

每一名社工在專業養成的歷程中,都會被教導要為服務對象提倡權益,只可惜無論社工或者政府,經歷過這麼多年努力「倡議」後,那些在身心障礙者與社工身上的標籤仍然被貼得緊緊地,只是稍稍翹起一角罷了。

身為社工,我能夠做的就是讓更多人知道,他們不一定跟你們想像的一樣。

身心障礙者需要的只是多一點包容,還有尊重。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價