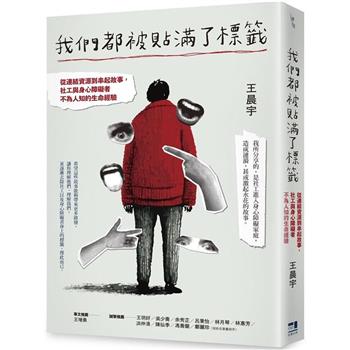

序章(節錄)

我是社工,不是志工

「你大學考得怎麼樣?」一名親戚在家族聚會開啟話題。

「還可以啦。」

「考上什麼學校?」

「北大社工系。」我回答道。

「北大?你是說北京大學?」他露出疑惑的表情。

「不是,是台北大學。」

「我知道。北科大?還是台北商業大學?」

「都不是──是台北大學,以前叫做中興法商。我們學校在三峽,不過我是在台北校區。」

「噢,我知道了。」不,你不知道,你只是不想再爭辯了。

他決定轉個話題,既然不知道你到底念什麼學校,讀什麼科系總搭得上話吧?

「你是說社工系?我不知道當志工還要讀大學。」

這已經是很多年前的事情了,我猜至今爸媽可能也不知道我的工作內容到底是什麼,但至少他們不會再錯把社工唸成志工。熟能生巧嘛。

同事告訴我,她當社工已經三年了,家人偶爾還是會把社工唸成志工。

「再過幾年他們可能就不會唸錯了。」我再補充:「也有可能即便唸錯妳也懶得糾正了。」

*****

我正準備去買電影票。

「先生,請問你辦卡了嗎?平日看電影享六六折喔!」

我身為社工,勤儉持家幾乎是標準配備,當然不會放過省錢的好機會,於是停下了腳步。

「請問你在工作了嗎?」

「對。」我心裡很急切,不是說辦卡看電影享六六折嗎?

「方便請問你是做什麼工作嗎?」

「我是社工。」

「志工?」

「不對,是社工。」

「噢,志工啊……那個有薪水嗎?」

「有。」我辦卡的意志已經開始動搖。

「是車馬費嗎?」業務員很努力想要拿到業績。

「不是,是月薪。」我說完後,他露出鬆了一口氣的表情。

「那應該沒問題,我不知道志工也有薪水呢!這邊幫我填辦卡資料。」

後來我當然辦了卡,畢竟不管被誤認為是志工或什麼的,看電影享六六折還是比較重要。

*****

我跟同樣當社工的朋友填了餐廳的滿意度問卷。對,肯定又送了什麼東西,八成是提拉米蘇。

「哇!你們是社工呀!」

看來服務人員很懂社工啊!我差點感動落淚。

「你們一定很有愛心。」

我們沒有回應,這不過是大眾對社工無數的誤解之一。這麼多年過去,我們已經學會不爭辯了。

這位服務人員真的很熱情,沒有枉費我們在服務態度那欄打了五顆星。

「我媽退休後也去當社工,你們這麼年輕就當社工,很不簡單耶!」

大姊,我猜妳把社工跟志工搞混了──但我可是很會做人。

「哈哈,妳媽媽一定很有愛心。」我乾笑。

算了,有提拉米蘇比較重要。

*****

社工很常開會,對象或許是同行,或許是其他職業的夥伴,會議往往聚焦在如何促進特定服務對象的福利。

或者互踢皮球。

噢抱歉,是「劃分權責」。

不過當天會議比較像是相互認識,介紹我們為身心障礙者辦的活動──我好像還沒說過,我在社工的領域是「身心障礙」。

一位社區發展協會的大姊上台致詞提到我們。她說:「我們都很感謝○○中心的志工們,很用心辦活動讓身心障礙者參加。」

「社工。」我們其中一位同事糾正道。

「他們志工真的很用心,辦的活動也都很豐富,每一位志工都很熱情!」

「是社工。」另一位同事拉高音量。

「我們○○社區有這群志工真的很棒。」

大姊下台以後,換我上台講話。

「其實○○社區發展協會的大哥、大姊比我們更棒、更辛苦,很感謝她這樣稱讚我們。不過,我還是要強調,我們是社工,不是志工。」

我下台後,同事都在偷笑。

是殘障還是身心障礙?

「你是社工呀?」

某天我將鞋子拿去永和一間知名的洗鞋店,留下姓名電話並付錢給商家時,老闆看見我的名片,上頭寫的職稱是「社工」。

「太好了!我們最近想要開始用殘障人士,你對殘障熟嗎?」

殘障其實是民眾慣稱「身心障礙者」的舊稱,就連他們持有的「身心障礙證明」,也習於被民眾稱為「殘障手冊」。不過,由於「殘」字帶有貶意,所以多年前政府已經嘗試去汙名化,改稱為身心障礙者。通常我們並不會直接糾正仍這麼代稱服務對象的民眾,而是潛移默化地用我們的方式導正。

「我剛好是服務身心障礙的社工!」

「身心障礙?跟殘障是一樣的嗎?」

「沒錯,殘障聽起來比較不好聽,不過我知道你不是這個意思。」

「那你們接觸的是智障那種,還是跛跤的那種呢?」

「都有,真的很感謝你!很難得會遇到願意聘用身心障礙者的雇主呢!」

「我這裡的工作很簡單,加上越來越聘不到人,想說他們那種殘……不是,是……」

「身心障礙。」我微笑道:「要花一點時間才會習慣。」

「對不起唷!」老闆接著說:「你們那裡可以幫我介紹嗎?不過……那種精神病的我可能要再想想。」

身為社工,絕對不會放過衛教的機會。

於是我花了一點時間跟老闆說明,其實並不是所有精神障礙朋友都會像媒體描述的那樣,有攻擊傾向或紀錄,他們大多性情溫和且用藥穩定,只是有部分精神症狀,難免稍稍干擾生活。

最後,我提供了老闆職業重建中心的聯絡方式,那是政府設立專門協助身心障礙族群就業的單位,店家可以主動表達聘雇身心障礙者的意願。他們聽到一定會很開心,畢竟這樣的雇主真的只是少數。

再者,會落入社會福利──尤其是我這種承接政府標案、負責個案管理──的服務對象,大多都還在與自身疾病和障礙對抗,就差那麼一步復歸社會。我很感謝老闆的好意,但多少會擔心介紹的身心障礙朋友力有未逮,所以不如讓在職業重建中心完成訓練、等待伯樂的身心障礙者嘗試看看。

當天,我在店裡待了半個多小時,向老闆解釋聘用身心障礙者有哪些地方需要注意。老闆很專注聆聽,畢竟他也擔心一個善意卻因為沒有準備或者哪裡不禮貌,而讓身心障礙朋友感到不舒服。

我相信未來老闆肯定都會改口稱為他們為「身心障礙者」了。

是標籤太黏還是不夠努力倡權?

從前面幾件事可以看到,無論是社工或身心障礙者都很容易被貼上標籤。社會大眾仍有刻板印象,不一定明白社工與志工的差異,即便朝夕相處的家人也未必清楚社工到底是什麼樣的職業。身心障礙者同樣如此,家屬很可能沒有相關醫療知識,或許也會對身心障礙者產生誤解,更別說社會的「汙名化」。

標籤是中性詞彙,而汙名化則是更負向的詞彙,身心障礙者往往必須一輩子跟負向標籤對抗。

儘管經過不同社會福利單位的倡權與努力,並在政府逐漸重視下,身心障礙者逐步擺脫了「形式上」的標籤與汙名化─諸如改革專法,讓他們從沒有適用法條的困境一步步發展出「殘障」福利法、身心障礙者「保護」法,到現在的身心障礙者「權益保障」法,然而很多人仍然不知道為什麼要修法,對他們而言,身心障礙者似乎永遠都是「殘障」。

雖然歧視與排斥隨著教育普及與提倡平等而逐漸減輕,但彷彿只是把不平等的目光從檯面上轉變到檯面下。當身心障礙者前往政府公辦的國民運動中心運動,仍然會遭到巡場教練的異樣眼光,宣稱除非家屬在場否則身心障礙者不得獨自入場。

即便我今天遇見了一位願意給身心障礙者就業機會的雇主,但是,在社會上各個角落,多數雇主卻都不願意提供機會,導致他們求職往往處處碰壁。嘗試無望以後,他們最後只能退回家中,反倒讓周遭鄰居、朋友甚至家人,認為他們單純是因為懶惰而不外出就業。

每一名社工在專業養成的歷程中,都會被教導要為服務對象提倡權益,只可惜無論社工或者政府,經歷過這麼多年努力「倡議」後,那些在身心障礙者與社工身上的標籤仍然被貼得緊緊地,只是稍稍翹起一角罷了。

身為社工,我能夠做的就是讓更多人知道,他們不一定跟你們想像的一樣。

身心障礙者需要的只是多一點包容,還有尊重。