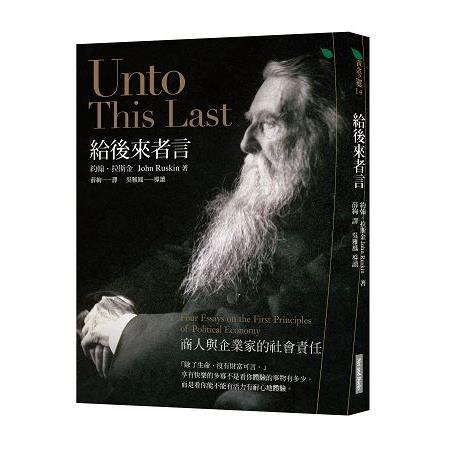

給後來者言:商人與企業家的社會責任

活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

商業與財富中的榮譽、道德與公義

改變聖雄甘地一生的一本書

變動的時代裡,每個商業世界的人都該讀的一本書

聆聽十九世紀工業時代的力挽狂瀾之聲,思考二十一世紀商業時代被冷落的原則,重新檢視我們不能放棄的那些事──我們該相信的正義,我們該持守的本心。

所有勞雇關係,所有對雙方最有利的事,最終都離不開公義。

一百五十多年前,社會評論家約翰・拉斯金寫下《給後來者言》,對當時的英國社會投下一枚震撼彈,與眾不同的觀點引起了許多激烈的譴責。

十九世紀英國成為歐洲的工業大國,工人大多在惡劣的環境下工作,卻得不到公平的待遇。勞工與雇主間的矛盾日深,大小抗爭不斷。1859年秋日,倫敦建築工人為了縮減工時走上街頭,抗爭持續二十六週。1860年,拉斯金在《康希爾雜誌》上先後發表四篇探討政治經濟學的文章,1862年集結成書,也就是《給後來者言》。

拉斯金在《給後來者言》中抨擊了政治經濟學家論述,闡述他對政治經濟學、社會公義、財富的觀點。他認為,貿易和戰爭一樣能有英雄主義,企業主應以公義為依歸。所謂公義中蘊藏著「人對別人應有的情感」,是實際影響勞資關係最重要的因素,能使勞工發揮最高生產力。他批評當代盛行的經濟理論排除人的心靈與情感,根本無法調解勞雇雙方衝突。

真正的公義,是削弱財富的支配力、執行道德上的影響力。雇主不該因一己之私低價斂聚勞力,應以合理待遇聘用優秀職工,將財富、勞動機會、自我提升的能力傳遞給整個國家社會。拉斯金認為政治經濟學關注的應是國家和人民的福祉,而非個人商業財富的累積。財富的意義在於能為人所用並創造意義。真正的富有,不是積聚錢財恣意享樂,而是能將錢財化作能深刻豐富生命的體驗。人,才是財富所在。

我一開始讀這本書就停不下來,它緊緊攫著我不放……我整夜未眠,決心根據這本書裡的理念改變我的人生。──甘地〈一本書的神奇魔咒〉

編輯推薦

英國是工業革命的源頭,許多現代社會的問題也在此初次登場。比方說,在一八五九年,倫敦的建築工人就曾為了工時過長而發起長達半年的罷工行動。隔年約翰‧拉斯金便寫下了《給後來者言》,向企業主、社會大眾喊話。喊了什麼呢?

喊的是商業活動中應持守的精神。

不少人覺得,商場上充斥著爾虞我詐,商人理所當然都是自私自利、無視規則的人。拉斯金堅決反對這種想法。他覺得商業行為、勞雇關係中也有必須堅持的原則,商人該為了這些原則不惜自我犧牲,英雄式地成就更遠大的目標。他點出,商人應該正視自己的社會責任,秉持商品完善純正,並且以公義為依歸,思考人與人之間理應如何相待,按這些原則盡量讓產銷過程裡的所有人都有所獲益。拉斯金也特別強調雇主不應蓄意降低工資來佔勞工便宜,應以合理價格聘僱優質勞工,藉由良好的勞動條件、適當的勞工教育,將財富的影響力、自我提升的機會傳遞給整個社會,這才能由根本讓一個國家興盛起來。

簡而言之,就是一句話:「老闆要有良心啦!」

雖然過了一百五十多年,很多段落如今看來仍是十分中肯,歷久彌新。

比如談起失業問題,拉斯金這樣寫道:「困難究竟在於工作之取得,抑或在於取得工作之報酬。讀者是否認為職業本身是昂貴的享受,是不易得到的,在世上是求之者眾得之者少的?抑或認為,即使最令人樂在工作的職業也必須能從中得到贍養,而贍養卻不是隨要隨有的?必須先弄清楚這一點才能接著往下談,因為多數人習慣籠統地說很難『找到工作』。我們想要覓得的是職業,還是就業期間得到的贍養?我們找工作是為了結束無所事事的閒散,還是為了不想再挨餓?」

低薪時代,想必這樣一段話不用多作解釋,讀者們也可以體會吧?

既然過了一百五十多年,相同的問題仍然存在,那麼不妨來看看拉斯金留下什麼答案,重新思考我們長久以來冷落了什麼、忽視了什麼,又應該繼續堅持什麼。

文/網路與書編輯張雅涵

目錄

出版緣起:變動時代裡可以相信的事情 郝明義

導讀:道德的經濟法則 吳雅鳳

前言

I 榮譽的根本

II 財富的脈絡

III 人世的審判官

IV 價值為本

第二版補充

附錄:一本書的神奇魔咒 甘地

序/導讀

出版緣起

變動時代裡可以相信的事情郝明義

很多工作,需要為一種理念而奉獻,甚至不惜性命的堅定。譬如要革命的政治人物,戰場上的軍人等等。

但是商人呢?商人對自己的理念,到底應該堅持到哪個地步呢?有段時間,我很好奇。

商人的目的不就是營利嗎?一個追求營利的人,到底有什麼理念好堅持?這種堅持會不會算是食古不化?

後來,沒想到因為看甘地的一本書而找到答案。

一次大戰之前,甘地在南非的那段時間,有天要從約翰尼斯堡搭火車去德班。在火車站,一位來送行的朋友,塞給他一本書,好在二十四小時車程的旅途中閱讀。後來,甘地在他的自傳中,有一章名之為〈一本書的神奇魔咒〉,專門談這本書對他的影響。

甘地從拿起書就放不下。火車在傍晚時分到站,可是他那天夜裡根本無法入睡。

甘地在回憶錄裡說,他不是閱讀很多的人。在他上學的時候,除了教科書之外,他幾乎什麼也不碰。出社會工作後,也很少時間閱讀。不過也正因為如此,他讀到一本書,就會大力消化。而他在火車上讀到的這一本書,則立刻給他帶來了巨大的衝擊。

「我決心根據這本書的理念,改變我的人生。」甘地說,從而開啟了他日後的人生之路。

這本書名叫《給後來者言》(Unto This Last),十九世紀的英國人約翰.拉斯金(John Ruskin)的作品。而甘地因為太過重視這本書,後來將此書局部濃縮,以印度的古吉拉特文改寫,之後,再由古吉拉特文翻譯成英文,是為《萬福之書》(Sarvodaya: A Paraphrase of “Unto this Last”)。我最先看到的是甘地的濃縮版,後來再看《給後來者言》。

約翰.拉斯金是一百多年前英國一位兼有藝術家、文學家等多重身分的人,但是他寫的《給後來者言》,卻可以說是一本給商人和企業經營者看的書。

甘地說他特別感動的,是拉斯金談論個人與群體的關係,以及工作的價值,尤其是是體力勞動的價值。而我,則是沒想到拉斯金回答了我這篇文章一開始所提出的那個問題。

拉斯金認為,雖然商業的發展,使大家認為商人的本質就是要為自己打算的(selfish),並且為了追求利潤,無商不奸(cheat)也是可接受的,但他覺得這是必須揚棄的想法。

所以他說:

人們從未聽過誰清清楚楚解釋商人與其他人一樣負有的真正職責。我要為讀者把這一點講清楚。

拉斯金認為:

軍人的職業是保衛國家。

牧師的職業是教導國家。

醫生的職業是維護國家健康。

律師的職業是實施國家中的公義。

商人的職業是供給國家所需。

而這些人都有各自以身相殉的原則:

軍人寧死也不擅離戰場上的崗位。

醫生寧死也不拋下救治瘟疫病患的職守。

牧師寧死也不宣講謬誤謊言。

律師寧死也不支持不公不義。

那商人寧死也不背棄的原則又是什麼?

拉斯金認為有兩點:

第一,身為商人,他供應的商品與服務的「完善與純正」(the perfectness and purity);

第二,身為商人,需要和上中下游這麼多環節的人相互交易、工作,他不能只為一己之利著想,而必須透過產品的製造,貨品的交易,而「有益」(beneficial)於所有參與的人。

從這「有益」的角度出發,拉斯金提出一個商人種種該有的作為與堅持。尤其是對一些公正法則的堅持。

為什麼公正法則這麼重要?

拉斯金的說法很幽默:

遵照供需的法則生存乃是魚類的特權,也是鼠類與狼群的特權;但人類異於禽獸,遵照公正的法則生存。

所以,商人對這些公正法則的堅持也要到不惜以身殉道的地步。

至於商人為國而死的「適時」是什麼時候?

拉斯金的回答是:

這是商人該自問的,也是我們都該問的主要問題。因為,說實話,人若不知道什麼時候應當赴死,也就不會知道該怎麼活。

在這本書出版的一百多年後,沒有人會否認今天是個變動的時代。世界各地,以及各個行業與領域,都如此。商業世界,更是。

各種商業遊戲的體系被破壞,各種熟悉的環境不再,各種過去幹練的經歷不足恃,各種拿手的工作方法失去作用。

在重重的生存壓力下,商人很容易什麼都可以堅持,就是原則不必堅持。

但是《給後來者言》顯然不是這麼說的。

當然,拉斯金寫這本書的時空背景,畢竟和今天不同。所以書裡談的一些細節,也和今天有差異。但是這本書告訴我們商業與財富中所存在的榮譽、道德與公義的脈絡,為什麼有些原則是應該堅持到以身相殉,又可以如何從其中享受到快樂與幸福,則是在今天聽來仍然清越明亮。

這是變動時代裡可以相信的事情。

導讀

道德的經濟法則吳雅鳳(台大外文系教授)

約翰‧拉斯金(John Ruskin,一八一九─一九○○)生於拿破崙戰爭後、卒於維多利亞女王去世前一年,見證了英國逐漸成為歐洲最強殖民帝國的歷史過程。他的社會與文化思想先是堅守浪漫主義獨立自由的精神,後來漸漸成為維多利亞保守意識的中堅,也因為這兩種態度的爭執對立,他的作品常有自相矛盾的傾向,但也不刻意遮掩自我的衝突,反而鋪陳兩相的拔河消長,讓讀者做最後的裁斷。他生於倫敦,父親約翰•詹姆斯•拉斯金(John James Ruskin)來自蘇格蘭,經營酒品貿易,非常成功,足以培育兒子進入牛津大學,並終其一生以寫作文學與文化評論為志業。拉斯金的母親則是虔誠的福音派(Evangelicalism)基督徒,拉斯金常在作品裡回憶兒時與母親共讀《聖經》的場景,《欽定本聖經》(King James Bible)的道德規範、意象與音樂性對拉斯金都有深刻的影響。他從小身體孱弱,在就讀牛津大學時,還因此搬出學院,在校外的大街(High Street)上租賃房子,好由母親親自照顧起居。他的學業表現優異,但最後還是因病無法參加高等晉級考試。

綜觀拉斯金龐雜的思想體系可分為三個相互牽連的核心:繪畫、建築與社會,關懷的範圍逐漸擴大:從源生於自然的美學形式如何掌握了新時代的脈動,以貼近自然永恆的本質;到哥德建築形式的歷史沿革,追求復興中古敬天扶弱的社會架構;最後以對地質、博物學的鑽研作為了解宇宙與人類社會的基礎,向大眾力諫,指出當時風行以追求最大利益為主的政治經濟理論,其實貶低人際情義,獨尊交換價值,終將社會帶向墮落的地獄。總體而言,他繼承了浪漫主義時期柯立芝所立下的文化祭司(clerisy)使命。

拉斯金在全長五冊的《現代畫家》(The Modern Painters,一八四三─六○)中,成功地將當時飽受批評的畫家透納翻轉為英國十九世紀的繪畫大師,以嶄新的個人藝術風格,讓觀者有機會貼近宇宙自然最純淨的真實。他還以「師法自然」(true to nature)為最高原則,不遺餘力地支持前拉斐爾兄弟會畫派(Pre-Raphaelite Brotherhood)執意復古的手法與主題。一八四九年他發表了《建築的七盞明燈》(The Seven Lamps of Architecture),主張建築美學形式乃根植於宗教與道德情操的信念。一八五○年代,他則親赴威尼斯各哥德式建築,透過親手繪製建築結構與裝飾,鑽研威尼斯歷史中政治與宗教的扞格,並出版三冊圖文並茂的《威尼斯之石》(The Stones of Venice,一八五一─五三)。當時歐洲大陸許多國家因民族獨立運動,以致社會動盪不安,英國境內也因政治改革、新教與天主教勢力相互抗衡而喧囂不止,拉斯金選擇以繪畫評論以及與人民生活實質相關的建築形式論述,作為介入這個紛擾世代的方式。他這三冊集中討論威尼斯的作品,將一八三○年代便萌芽的哥德復興式建築運動發展推送至最頂峰,也使維多利亞社會重新了解到中古藝術對工匠的敬重,相較於工業革命藉機器大量生產與強調分工,對勞工體力的剝削與心靈的箝制,兩者形成極大對比。《威尼斯之石》將威尼斯式哥德風格的衍生,放在該地獨特的歷史框架中討論。拉斯金認為威尼斯在早期曾有的輝煌,最深刻的淵源便是它的地緣位置:東西方文明和南北歐文化在此交會。因此威尼斯式哥德風格乃是摩爾文明與歐洲基督教文明衝擊下最鮮明的產物。拉斯金獨具一格地點出,歐洲一向推崇的文藝復興,其實是文化的畸形發展,代表基督教向希臘羅馬的異教文化低頭。反之,他特別強調中古時期純淨基督教文化。這便是他

試閱

我在前文中說過兩種為共同目的而連結的群體之間存在的那種差別,一種是以暴力為目的,另一種是以生產製造為目的;前者有可能做出自我犧牲之舉,後者則否。一般人眼中的投身商業者地位不如投身軍旅者,真正的原因就在這一點不平凡的差異上。若是就哲學觀點而論,乍看似乎沒什麼道理(許多作家都曾努力要證明這是不合理的),一個平和而理性的人,以買賣為業,卻不如一個不平和的、往往不理性的、以殺人為業的人受一般人尊敬。然而,不管哲學家怎麼想,人類向來一致認為從軍優於從商。

這倒是對的。

因為軍人的本業其實不是殺人,而是被殺。世人雖不明白個中意義,卻為這一點而敬重從軍的人。打手刺客的本業是殺人,在世人眼中的地位卻從來不會高於商人。世人看重軍人的緣故在於:軍人懷抱為國捐軀的意念。即便有些軍人行事魯莽(喜歡找樂子或冒險),可能是出於多種不同的次要動機和不光彩的衝動才決定從軍,那些動機也可能影響他平時的各種言行表現;我們對於軍人的評價卻是根源於一項終極事實(我們對這個事實也很有把握):一旦把他放在砲火炸開的堡壘缺口上,哪怕背後有著世間的一切樂子而眼前只有盡忠職守與死亡,他仍會保持面向前方;他也知道隨時可能面臨這種抉擇,而且事前已準備好要承擔自己的本分──等於是不斷地承擔這種職守,也就是每天在受死。

我們對於法律人和醫生的敬重也差不多,最終的緣故仍在他們肯自我犧牲。一位出色的法律人不論學問多好,思維多麼敏銳,人們尊敬他的主要原因卻是:相信他一旦坐上法官的位子就會秉公審理,不顧慮後果將會如何。假如我們料想他會收賄,會憑他敏銳的思維把不公不義的斷案做成看似有理,那麼,他的才智再高也不會博得我們的尊敬。如果不是因為胸中早有一把尺,確知他在人生一切重要行事上都把公義放在第一位,自己的利害放在第二,我們是不可能萌生尊敬的。

我們對醫生懷有敬意,理由更明顯。不論他的醫術如何,我們如果得知他看待病人不過是一群實驗品,對他只會有反感厭惡;如果得知他收了對病人死亡感興趣的人的賄賂,憑藉精湛醫術暗中給病人下毒,我們更會避之唯恐不及。

最後談到神職人員,這條原則更是再清楚不過。醫生不能憑性情好開脫他醫術差勁的事實,法律人也不能憑心好開脫他的斷事糊塗。神職人員卻不然,即便他的思維能力欠佳,仍可以因為人們認為他不自私自利又樂於助人而受到尊敬。

成功經營一個大規模商業體所必備的圓融手腕、深謀遠慮、堅定果斷等等心智力量,即便走不到傑出大律師、將領、神學家的水準,起碼也該與船艦上的部屬級人員、軍隊裡的中低階軍官、鄉村教區牧師不可少的一般智能條件相當,這是無庸置疑的。因此,假使所謂自由業之中每名稱職的成員在一般大眾心目中的地位仍然總是高於商業機構的老闆,其中的緣故一定不僅止於他們各自智能的高低而已。

為什麼這樣厚此薄彼?根本原因其實是:大家都認定商人凡事只顧私利。商人做的事也許是社會中十分必要的,然而做這些事的動機卻被看作是完全出於一己之私。一般大眾眼中,商人一切交易行為的首要目標就是盡量為自己多賺,讓旁人(或消費者)拿到的越少越好。硬把這一點用政治條款扣上去,當作商人行為的必要本能;既主張商人不分任何時地都這麼做,自己又相應地接受這是普世法則,疾呼買者的職責是壓低價格,賣者的職責是騙人上當。到頭來,一般大眾卻不由自主地譴責商人照他們的說法那樣做了,給商人打上隸屬低等人格的印記。

人們終將發覺,不該再這麼做了。他們不該停止譴責自私行為,但是必須明白有一種商業不是除了私利什麼都不顧──更確切地說,是必須明白,除了這種商業,從來沒有也不可能有其他別種商業。

事實是,人們從未聽過誰清清楚楚解釋商人與其他人一樣負有的真正職責。我要為讀者把這一點講清楚。

五大類與生活每日需求相關的需要運用智能的職業一直存在,其中有三者是每個文明國家必定都有的:

軍人的職業是保衛國家。

牧師的職業是教導國家。

醫生的職業是維護國家健康。

律師的職業是實施國家中的公義。

商人的職業是供給國家所需。

這些人都肩負的責任是,適時為國家而死。「適時」的意思也就是說:

軍人寧死也不擅離戰場上的崗位。

醫生寧死也不拋下救治瘟疫病患的職守。

牧師寧死也不宣講謬誤謊言。

律師寧死也不支持不公不義。

商人為國而死的「適時」是什麼時候?

這是商人該自問的,也是我們都該問的主要問題。因為,說實話,人若不知道什麼時候應當赴死,也就不會知道該怎麼活。

注意,商人(或製造業者,因為本文所指的是包含兩者的廣義)的職責是供給國家所需。他從這個供給行為獲得利潤,與神職人員領到薪俸一樣,都不是這個職業的作用。牧師的薪俸是他應得的,是從事這個行業必然有的附屬物,他若是真正的牧師,就不會把獲取薪俸當作人生目標,與真正的醫生不會把收診療費(或病人謝禮)當作人生目標是一樣的。真正的商人也不會把利潤視為人生目標。這三種人,如果都是誠正的人,要做的工作是不考慮酬金的,甚至是不惜代價也要做的,既然牧師的職責就是教導,醫生的職責是療癒,而商人的職責──如我所說──是供給。這也就是說,商人必須徹底了解自己買賣的貨物的品質,徹底了解那些貨物是以何種方式取得或用什麼方法製造生產;他必須盡心盡力製造、取得最佳狀態的貨物,並且盡量按最低價格把貨物販售運送到最需要它的地方。

因為任何商品的製造或取得都必然牽涉到很多人的生活及參與,商人會在經營過程中成為極大多數人的雇主與總管,主從關係雖然表現得不像軍官和牧師那麼公開可見,卻更為直接。因此這些人過著怎樣的生活,與商人大有關係:他要扛起的責任,不只是時時考慮到怎樣以最純正便宜的模式製造自己要銷售的商品,而且要考慮怎樣經營商品製造與運輸過程中的各種不同業務,才能使所有受雇職工獲益最大。

商人要確實負起這兩個責任,就得運用最高的智慧,同時要有耐心、仁心、技巧,所以他非得投注全部精力不可。既然要恰當履行職責,就和軍人或醫生一樣,在必要時,有義務按照處境的需要而犧牲生命。商人實踐供給功能時有兩個要點必須堅持:第一,他的承諾(信守承諾乃是商業中一切潛在價值的真正根本);第二,供應的物品完善而純正。因此,商人不可以有負自己的承諾,不能容許自己供給的物品有任何變質、攙假、定價不公而過高。他有義務以無畏精神因應他為了堅持這兩個原則可能招致的苦惱、貧窮、辛勞。

其次,商人或製造業主身處雇用人員的總管地位,因而被賦予明確的家長權威與責任。多數情況下,一名年輕人一旦進入某個商業機構,就完全脫離來自家庭的影響了。少了父親陪在身邊,老闆變成實際持續提供他幫助的長輩。不論是什麼狀況下,老闆的權威、企業體的氛圍、這年輕人工作中不得不接觸的其他人員的性格,都會帶給他影響,這些影響要比家庭直接得多,又更難抗拒;而且不論這些影響是好是壞,往往會抵消家庭的影響。所以,老闆要公道對待自己雇用的人員,唯一上策就是:處理員工事務時要嚴正地自問:換作是自己的兒子處於員工的地位,會不會也比照辦理?

假使一位砲艇的艦長認為,應當(或萬一不得不)派自己的兒子上船當一名最低階的小兵,他對待屬下官兵就必須和對待自己的兒子沒有兩樣。同理,假定某工廠老闆認為,應當(或萬一不得不)讓自己的兒子到廠裡當小工,他就一定要對兒子和所有其他員工一視同仁。就政治經濟學的這一點而言,這是可以歸結出的唯一有效、正確或可行的「通律」。

〈人世的審判官〉節錄

如前文表述,金錢報酬的意思根本上就是向為我們工作的某人承諾,按他今天為我們付出的時間與勞動力,日後他隨時可以要求我們給他等量的時間與勞動力,或是為他取得等量的時間與勞動力的服務。

如果我們承諾給他的勞動力比他付出的少,我們給他的報酬就是偏低。如果我們承諾給他的勞動力比他付出的多,我們給他的報酬就是偏高。實際上,按供需法則,假如有兩個人願意做某件工作,但只有一個人在找人做它,這兩個人為了爭取工作就降價競標,結果得到工作的人只得接受偏低的報酬。假如有兩個人在找人做工,但只有一個人願意做,這兩個人就要較量誰出價高,結果工作的人就拿到偏高的報酬。

我將接續探討這兩種不公道;不過首先希望讀者清楚了解兩者之中包含的正當報酬或公道報酬的關鍵原則。

我們向任何人要求提供勞務時,對方可能無償提供,也可能要求報酬。關於無償提供勞務,在此無需多談,因為那屬於情感的問題──不屬於交易。假如對方要求報酬,而我們希望給予絕對公平的對待,顯而易見,要公平就得拿時間償還時間,拿力氣償還力氣,拿技術償還技術,如果某人為我們工作了一小時,我們卻只承諾以半小時工作償還,那麼我們就是占了一份不公道的便宜。如果情況相反,是我們承諾回報他一個半小時的工作,那就是他賺到不公道的優勢。公道在於分毫不差的交換;如果有任何著眼於雙方地位之處,也不會偏向雇主的一方:只因某人貧窮,他若是今天給我一磅的麵包,我明天就還他不足一磅的麵包,當然沒理由稱為平等;只因某人沒受教育,他若是為我服務而用了某數量的技術與知識,我就該回報他數量比較少的技術與知識,這樣扯平的理由也不能成立。也許最終我應該回報比他給我的還多一點,才顯得可取,或至少是像個樣子。不過眼下我們只關注公道的法則,也就是完全而精確交換的法則──這個公道報酬的根本概念原有的單純性只受一種條件干擾──鑑於勞動(恰當導引之下的勞動力)和種籽一樣會有收益,先供給的(或「預先墊付的」)勞動力所帶來的果實(即所謂的「利息」)應當一併計算,後續的償還要加算額外勞動力為利息,才能夠互不相欠。假定償還期定在年底,或定在任何其他時間,都可以大致加算這個利息額;但由於用金錢(即現款)支付的報酬與時間無關(端看接受給付的人是否要立即花用或等到幾年後才用),我們只能概括推斷,先付出勞動力的人應要在取得報酬的淨值上略占優勢,所以典型的成交條件就是:如果你今天給我一小時,我便在你之後提出要求時還你一小時五分鐘;如果你今天給我一磅麵包,我便在你之後提出要求時還你十七盎司的麵包,其他依此類推。讀者需要注意的只有一點:償還的量起碼在淨值上不得低於先給付的量。

抽象概念上,就勞動者而言的公道或應得的工資,就是他拿的這筆錢隨時均可幫他取得至少等同他曾付出的勞動力,只可多不可少。注意,這個衡平權益或公道報酬完全不受願做某工作的人有多少影響。假定我要給我的馬裝馬蹄鐵,可能有二十位鐵匠,或兩萬位,願意做這個工;鐵匠的人數卻絲毫不會影響接下這份工作的人得到公平合理的報酬額。他做一副馬蹄鐵要花費一生中的一刻鐘時間,要用一定的技術和氣力做它。而我以後某個時候必須從我(或由我支配的他人)的一生中抽出一刻鐘──外加幾分鐘──還給這位鐵匠,並且還給他等量的技術和氣力,外加多一些技術和氣力,去做這位鐵匠可能需要的事物。

假定某一項勞動的工作量已經都有確認的公道工資額了,我們就先來檢視一下在情況對買方或雇主有利(即是有兩個人願意做工作,卻只有一個人要找人做它)的時候,公道與不公道工資的模式如何。

不講公道的買者強迫兩個願意工作的人比賽誰要的報酬少,把兩人的要求壓到最低。我們再假定競價成功的這個人甘願只拿公道工資的半價。

於是買方就雇用他,另一個人沒被雇用。因此,首先出現的後果,或顯而易見的後果,便是二人之一遭到淘汰,或者說是被斷了生路。若是按照公道程序讓最佳的工作者拿到應得的代價,所產生的結果和不公道程序的後果一般無異。多位寫文章駁斥我第一篇文章的人士一直沒看到這一點,他們都認為不講公道的雇主會把兩個人都雇用。其實他和講公道的雇主一樣不會同時雇用兩個人。兩種雇主的唯一差別(一開始)就是:公道雇主付給受雇者單人勞力的代價夠高,不公道的雇主付給的卻不足。

我說「一開始」,是因為這最先出現的或顯而易見的差異不是真正的差異所在。按不公道程序,工作固有代價的一半落入雇主手裡,雇主因而可以用同樣不公道的工資再雇用別的人來做另一種工作;最終的後果是,他用半價雇到兩個替他工作的人,另外有兩個人得不到雇用。

按公道程序,第一件工作的完整代價會進入得到工作的人的口袋裡。因為雇主手上並沒有折扣下來的工資,他就不能再雇別的人來做另一件勞動。然而,雇主掌握的支配力因此變小了多少,受雇的那位工作者的支配力也就變大了多少。這也就是說,他手上沒被扣掉的半數工資,可以拿來僱別人為他工作。我現在假定一個最糟的卻頗有可能發生的情況:這個被雇用的人自己雖然受到公道待遇,卻不公道地對待不如自己的人,只要能把工資壓低到半價,就拿半價雇用別人。這種情況的最終結果就是:一個人按公道代價為雇主工作;一個人按半價為這個工作者做事;還有兩個人得不到雇用,情形和上一個例子一樣。我已經說過,這兩個人在兩種假設情況中都是被淘汰的。公道程序與不公道程序的差別不在受到雇用的人數多少,而在於受雇者被給付的代價,也在於付出代價的人是誰。我希望讀者看明白的根本差異是,不公道的例子中是兩個人為一個人工作──第一個雇主雇用了兩個人。公道的例子中,有一個人為第一個雇主工作,另有一個人是在為這受雇者工作,依此往上或往下類推各種不同等級的勞務。有了公道,影響力就推進;沒有公道,影響力便被遏止。因此,公義在這樁事上的普世且一貫不變的作用,就是削弱財富的支配力,削弱集於一人之手的財富支配大群民眾的力量,並且使財富經由一連串人分配出去。這筆財富在兩種情況中發揮的實際力量是一樣大的;不同的是,不公義會把財富全部放到一個人手裡,使得他能同時支配周遭眾多人士的勞動力,而且支配每個人的力道一樣強;透過公道程序,他能影響的只有最靠近他的那個人,財富的能量再藉由那個人傳出去,但是力道已經削弱,而且被其他想法改動了,這樣傳出去直到能量耗盡為止。

公義在這方面的直接作用因此便是削弱財富的支配力:首先是把財富攫取奢華逸樂的能力削弱,其次便是執行道德上的影響力;不容許雇主為一己之私而聚斂這麼眾多的勞動力,也不容許這麼多人的想法順從他一個人的意願。公義的間接作用也不會比較不重要。若是一群人都替某一個人工作卻只拿到不足的報酬,會使每一個有心提升自己地位的人陷入最大困難。這種系統傾向抑制人往前進。反觀充足或公道的報酬,是向下分配給層層的職級或勞力,使每一個居於從屬地位的人得到公平而充足的資產,他若想力爭上游,就可以運用它。所以這不僅削弱財富的直接支配力,也排除了貧窮的最不利障礙。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價