活動訊息

內容簡介

*21世紀世界大翻轉,全球「重開機」,更新你對世界的看法,搶先認識你將迎向的未來!

*掌握國際趨勢大未來,本書解析變動中的趨勢,讓你掌握方向感,在解讀國際新聞、推演台灣未來出路,以及進行全球投資決策時,有更明確的依據!

*可讀性最高:以亞洲觀點解讀最新國際情勢,深入淺出的解說,助你輕鬆取得國際觀的通識學分!

金融海嘯之後,灰頭土臉的美國如何站起來?

油價驚漲又回跌,產油國空歡喜一場?

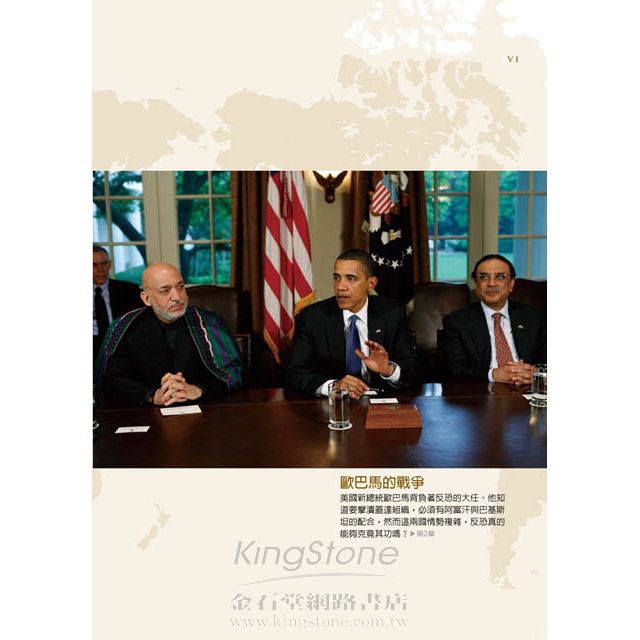

歐巴馬號召反恐,各國冷淡觀望?

日本執政黨「換人做做看」,內政外交展現新氣象?

世界已經跟你想的不一樣,看新世界不能帶著舊眼光,

嶄新的國際觀察,就是你最珍貴的資產!

學生必讀! 掌握「看世界的方法」,刻不容緩

上班族必讀! 在職充電,成為世界公民的第一步

投資人必讀! 國際脈動中,看準熱點,閃避地雷

企業家必讀! 拓展國際視野,強化你的競爭優勢

廿一世紀伊始,歷經九一一恐怖攻擊、美伊戰爭、全球金融風暴……回過頭一看,國際情勢已發生巨大而深刻的改變。美國不再能獨領風騷,而國際的政治、經濟、軍事、外交等,更因區域強權的參與而顯得複雜難料。

劉必榮教授以亞洲觀點解讀最新的變化,在國際權力的板塊移動中,有10個你必須知道的未來:

1.歐巴馬總統新上任,能否維持美國的強權地位,繼續領導世界?

2.中國在全球矚目中崛起,能否以開發中國家之姿,與美國強權共生?

3.歐巴馬將反恐戰場轉移到阿富汗,最後會拖垮美國嗎?

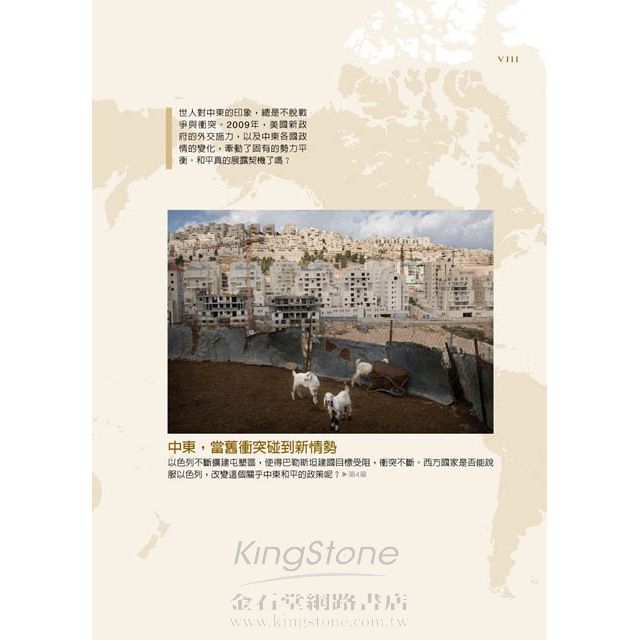

4.中東和平,在美國新政府上來後,能露出曙光嗎?

5.北韓對南韓一直劍拔弩張,東北亞是否終將一戰?

6.印度洋成為各國角逐的新場域,此一兵家必爭之地,誰會勝出?

7.美俄關係在冷戰後一直起起伏伏。美國真能在兩國關係上「重新開機」嗎?

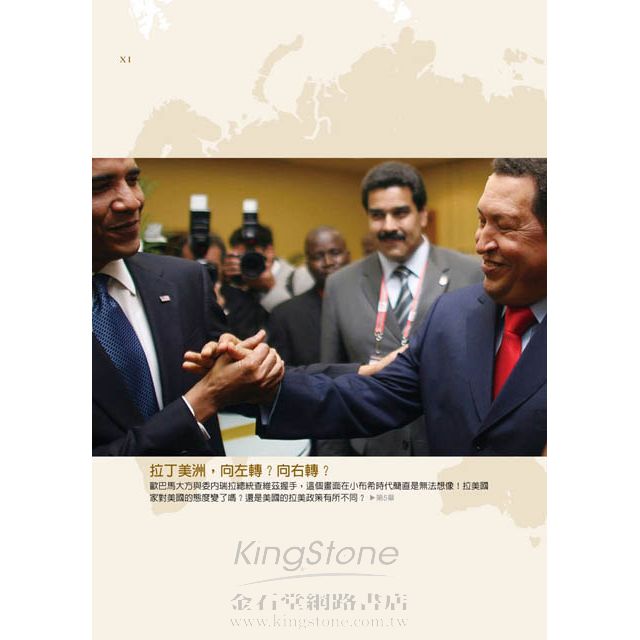

8.美國居然和委內瑞拉一起指責宏都拉斯政變。美國的拉丁美洲政策有什麼變化?

9.日本民主黨上台,日本內外有可能發生劃時代的改變嗎?

10.迎接後《京都議定書》時代,國際的環保思維有什麼改變?

*掌握國際趨勢大未來,本書解析變動中的趨勢,讓你掌握方向感,在解讀國際新聞、推演台灣未來出路,以及進行全球投資決策時,有更明確的依據!

*可讀性最高:以亞洲觀點解讀最新國際情勢,深入淺出的解說,助你輕鬆取得國際觀的通識學分!

金融海嘯之後,灰頭土臉的美國如何站起來?

油價驚漲又回跌,產油國空歡喜一場?

歐巴馬號召反恐,各國冷淡觀望?

日本執政黨「換人做做看」,內政外交展現新氣象?

世界已經跟你想的不一樣,看新世界不能帶著舊眼光,

嶄新的國際觀察,就是你最珍貴的資產!

學生必讀! 掌握「看世界的方法」,刻不容緩

上班族必讀! 在職充電,成為世界公民的第一步

投資人必讀! 國際脈動中,看準熱點,閃避地雷

企業家必讀! 拓展國際視野,強化你的競爭優勢

廿一世紀伊始,歷經九一一恐怖攻擊、美伊戰爭、全球金融風暴……回過頭一看,國際情勢已發生巨大而深刻的改變。美國不再能獨領風騷,而國際的政治、經濟、軍事、外交等,更因區域強權的參與而顯得複雜難料。

劉必榮教授以亞洲觀點解讀最新的變化,在國際權力的板塊移動中,有10個你必須知道的未來:

1.歐巴馬總統新上任,能否維持美國的強權地位,繼續領導世界?

2.中國在全球矚目中崛起,能否以開發中國家之姿,與美國強權共生?

3.歐巴馬將反恐戰場轉移到阿富汗,最後會拖垮美國嗎?

4.中東和平,在美國新政府上來後,能露出曙光嗎?

5.北韓對南韓一直劍拔弩張,東北亞是否終將一戰?

6.印度洋成為各國角逐的新場域,此一兵家必爭之地,誰會勝出?

7.美俄關係在冷戰後一直起起伏伏。美國真能在兩國關係上「重新開機」嗎?

8.美國居然和委內瑞拉一起指責宏都拉斯政變。美國的拉丁美洲政策有什麼變化?

9.日本民主黨上台,日本內外有可能發生劃時代的改變嗎?

10.迎接後《京都議定書》時代,國際的環保思維有什麼改變?

目錄

作者序 聚焦新世界的變動

前言 站在原點看世界

1.國際權力中心的移動

2.歐巴馬的戰爭

3.南亞的大國博奕

4.中東,當舊衝突碰到新情勢

5.拉丁美洲,向左轉?向右轉?

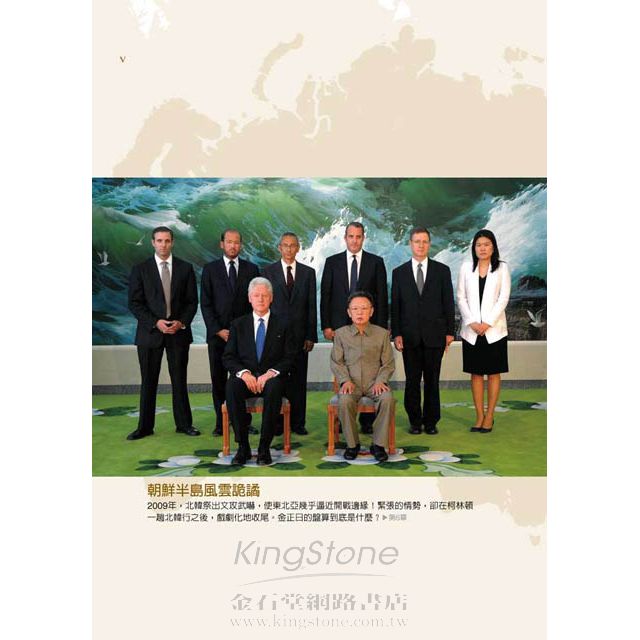

6.朝鮮半島風雲詭譎

7.美俄關係重開機

8.日本政壇變天後的新方向

總結 下一步,該怎麼走?

附錄一 重要詞彙解釋

附錄二 中文的新聞網站

前言 站在原點看世界

1.國際權力中心的移動

2.歐巴馬的戰爭

3.南亞的大國博奕

4.中東,當舊衝突碰到新情勢

5.拉丁美洲,向左轉?向右轉?

6.朝鮮半島風雲詭譎

7.美俄關係重開機

8.日本政壇變天後的新方向

總結 下一步,該怎麼走?

附錄一 重要詞彙解釋

附錄二 中文的新聞網站

序/導讀

前言 站在原點看世界

二○○八年,世界開始變了。

不是地球停止轉動,而是有點轉得太快,讓人們眼花撩亂,眼前的世界快變得我們都不認識了。

於是人們開始焦慮,也開始惶恐:到底我們該如何面對一個嶄新的世界?該如何作全新的布局?要回答這個問題,我們必須先理清頭緒,回頭想想,原來的世界是什麼樣子,這樣才能為新的世界勾勒出一個輪廓。

原來我們所熟悉的世界,從「二次世界大戰結束、冷戰開始」一路看下來(二戰之前的世界,相信熟悉的人也愈來愈少了),就是東、西兩大陣營:西方的民主陣營,以及東方的蘇聯與共產陣營。這就是所謂的兩極體系。

在這裡先介紹一下所謂「東」與「西」的概念。

西方人所謂的「東方」,是從歐洲往東看,有近東、中東,再遠一點就是我們這裡遠東。但如果以東方作為張望世界的起點,那就是往西看,剛好反過來,中東地區就成為亞西(亞洲西部)。過去稱共產陣營為東方陣營,就是由西歐往東歐看所得到的圖像。

如果採用北京的看法,因為中蘇共分裂,所以世界有三塊:西方的資本主義世界、蘇聯為首的社會主義世界,以及北京認為中國可以出面領導的亞、非、拉「第三世界」。但即便是三個世界,還是只有美國和蘇聯兩個超強,亦即國際體系結構上的兩個「極」。其他國家都或鬆或緊地,圍繞著這兩個極運行。

東西對抗、南北對話的舊世界

美、蘇兩個超強在劍拔弩張之餘,仍有一些不成文的遊戲規則,也就是都容許對方有勢力範圍:東歐是蘇聯的勢力範圍,加勒比海則是美國的後院,甚至整個美洲,都被認為是美國的地盤。所以過去儘管東歐反蘇聯反得再兇,一九五六年的匈牙利抗暴也好,一九六八年的布拉格之春也好,一九八一年波蘭共黨的宣布戒嚴也好,西方國家都只在外面搖旗吶喊,但都沒有派兵馳援。因為大家知道,遊戲規則一旦破壞,世界秩序將因此崩解。

美洲也是一樣。美國對其勢力範圍內出現共產政權的容忍極限,就到古巴為止。容忍古巴是因為美國剷除不了卡斯楚,但除了古巴之外,任何一個美洲國家左派想要當權,智利也好,尼加拉瓜也好、格瑞那達也好,門兒都沒有。美國明的暗的都會設法把它拉下來。蘇聯對此也只有乾瞪眼,因為這就是遊戲規則。 至於沒被劃進勢力範圍的地區就是灰色地帶,有機會雙方就各憑本事,設法擴大自己的影響力了。

如果不從政治外交,而從經濟角度來看,順著赤道攔腰一劃,地球就可分成南北兩塊。赤道以北的國家多半都是比較富裕的已開發國家,所以就被稱為「北方國家」。赤道以南的國家多半都是比較窮的開發中國家,所以又稱為「南方國家」。南方國家認為,國際經濟秩序,包括各種經濟組織與遊戲規則,多為北方國家所壟斷把持,所以要求南北對話,重建國際經濟秩序。南方國家自己也想過要加強彼此的合作,不要老是仰賴北方鼻息,因此才有人提出「南南合作」的說法。

所以過去的國際政治結構,是「東西對抗」和「南北對話」交織而成。而由於美國在「西方」和「北方」都是最強大的國家,自然也成為非共國家的共主。美國維持國際秩序的方式,是在各地區找一個區域合作伙伴,與他們保持緊密關係,然後讓這些區域國家像土地城隍一樣,負責照顧好當地的秩序。比如過去伊朗發生革命之前,美國在中東地區找的就是伊朗,亞太地區找的是日本,南美找的是巴西等等。

在美、蘇兩強對抗時期,雖然沒有直接發生衝突,但雙方盟國發動的區域戰爭倒是屢見不鮮。越戰就是最典型的例子。越戰時,北越背後的支持者是蘇聯和中共,南越背後的支持者是美國,所以才有人稱這場戰爭是「代理人戰爭」:由南越和北越分別代理美國和蘇聯對抗。西方曾有漫畫家用偶戲來描述越戰:美國手上套的戲偶是越南,蘇聯手上套的是北越,然後在那兒很起勁地比劃。

所以在那段時期,要了解國際局勢很簡單,什麼事都只要把「美蘇對抗」的大框架往上一套,大概就可看出一些端倪,而且八九不離十。這就是我們所熟悉的世界。二次大戰之後的四、五十年間,世界的局勢大概就是這樣。很安定、很單純,也讓人很放心,因為我們大致上都看得懂周遭發生的事,也大概都知道該怎麼因應。

兩極結構的崩毀

可是從一九九○年代起,世界開始發生改變,而且是在二十年內歷經三大巨變,讓人目不暇給。

第一個巨變是蘇聯的瓦解。

誰也沒想到,東歐的共黨政府會一個個垮台,像骨牌一樣,最後倒向蘇聯,然後連蘇聯都解散了,各加盟共和國紛紛獨立。於是兩極體系一下子變成了美國的單極!

曾有美國媒體畫了一幅漫畫:一位天文學家透過望遠鏡,觀察星星觀察了幾十年。有一天,一名工人拿了抹布和梯子,爬上去把望遠鏡另一端玻璃上的汙點擦乾淨,老科學家頓時發現他看了多少年的「星星」居然被擦掉了,頹然坐下,悵然若失。那位科學家就是美國,而被擦掉的星星就是美國的敵人蘇聯。

失去了敵人,連帶改變了過去的遊戲規則。既然蘇聯都瓦解了,哪裡還有尊重勢力範圍的遊戲規則?於是東歐也好,中亞也好,高加索也好,那些過去被視為蘇聯勢力範圍的地方,一下子被釋放出來,成為各股勢力競相角逐的地盤。當地國家本身也對新獲得的外交天空雀躍不已,於是這些舊蘇聯的勢力範圍,就變成充滿外交活力的地方。

除了這些外交的新戰場,許多舊的地區衝突也像雨後春筍一般,重新冒了出來。在美蘇衝突作為國際政治主軸的時期,許多地區性的衝突都被壓抑下去。由於美蘇衝突影響著全球政治,因此也吸引了世人絕大部分的關注,與絕大部分的資源。一旦蘇聯瓦解、冷戰結束,這個大衝突一下子被搬開,就好像杯子的蓋子一下被掀開一樣,大家先是一怔,停了半晌,然後先前被壓在下面的衝突便爭先恐後又冒出來,爭相吸引國際的關注。

巴爾幹半島就是這樣。早在第一次世界大戰之前,巴爾幹就是世界的火藥庫。二戰結束之後,巴爾幹半島的民族衝突並不是突然消失,而是被更大的對抗給壓下去了。當美蘇對抗結束,這些衝突就又冒出來,好似在說:現在該輪到關心一下我們的問題了吧?

民族衝突的能量,掙脫了過去束縛他們的國家疆界,於是南斯拉夫崩解了,六個共和國獨立了,更引爆一連串被稱為「種族清洗」的獨立與鎮壓的戰爭。國際社會起初不知如何面對這個嶄新的情勢。是該承認他們獨立,還是阻止他們獨立呢?所以稱呼這些戰爭的名稱也一直在變,一開始稱其為「南斯拉夫內戰」,後來發現獨立之勢無法阻擋,遂改而接受事實,稱其為「巴爾幹戰爭」。

民族衝突的衝撞能量逐漸歸於平靜,像塵埃落定一樣,慢、慢、慢、慢,落下來形成新的疆界,新的「現狀」。這就是巴爾幹的新秩序。但是這個過程還沒完,塞爾維亞內部的柯索沃自治省,到底要不要承認她獨立,至今還困擾著國際社會。

恐怖主義與反恐戰爭

第二個巨變是九一一

九一一恐怖攻擊,是誰也想不到的巨變。美國有人在怪中情局,認為中情局曾接到密報,說恐怖組織會攻擊紐約世貿大樓,結果卻沒把它當一回事。其實我們將心比心,誰接到密報說「恐怖份子明天會用飛機撞世貿雙子星大廈」,會不把它當成精神病的瘋話?在九一一之前,這種攻擊完全超出我們的理解。

九一一之後,反恐變成國際的中心議題。原來的國際關係歸零重設,敵我關係重新調整。巴基斯坦就是典型的例子。

一九七九年蘇聯入侵阿富汗之後,美國透過巴基斯坦,支持阿富汗境內的塔利班組織(神學士),以對抗蘇聯。等到蘇聯撤出,塔利班當政,開始包庇賓拉登時,美國改而要求巴基斯坦對抗原先的戰友塔利班。

九一一恐怖攻擊發生後,巴基斯坦總統穆夏拉夫分析情勢發現,如果這時不跳上反恐的列車,一旦印度與美國形成反恐同盟,印巴衝突將被放在反恐戰爭的框架中解讀,這會對巴基斯坦大為不利,於是巴基斯坦的外交一百八十度轉向,加入美國反恐陣營,開始對付塔利班。這是一個極為痛苦、也極難向國內人民解釋的外交轉向,但也為國際敵我關係在九一一後的「重開機」,提供了最好的註解。

為了反恐,美國的勢力也進入阿富汗北方的鄰國中亞,而那裡正是前蘇聯的勢力範圍。所以整個國際關係的地圖,因著九一一而重新劃定了。

九一一所凸顯的,也正是「全球化」的另一面。全球化的浪潮在上個世紀末,伴隨著網路鋪天蓋地而來。國家的疆界阻止不了信息的流動、金錢的流動、商品的流動,也阻止不了恐怖份子之間的串連。有一名美國記者在參觀過一家印度軟體公司的視訊會議室之後,很感慨地說,在這間會議室裡,牆上有一片片大型液晶螢幕,在召開全球視訊會議,而在隔鄰的巴基斯坦與阿富汗邊界,賓拉登一定也有一間會議室,同樣掛著一片片液晶螢幕,在進行全球恐怖組織的串連。兩者都是全球化。

從全球化經營的角度來看,賓拉登其實不只是恐怖份子,他應該也是一個成功的經營者,不然哪能串連出這樣的網絡?全球化帶來的是新的視野、新的價值、新的機會,當然也是新的威脅。這都不是當初我們所能預想得到的。

美國獨大時代結束?

第三個巨變則是伊拉克戰爭與金融海嘯。這兩個事件看起來一為軍事,一為經濟,但加成效果一樣,都動搖了美國在世界的領導地位。

一場伊拉克戰爭打下來,布希政府粗暴的外交手腕,弄得自己眾叛親離;一波金融海嘯襲來,更使得美國金融監理體系的可信度遭到質疑。於是,美國領導世界的整個「氣」沒有了,「後美國時代」之說此起彼落。美國也急,世界也在焦慮,因為大家都還沒準備好迎接一個沒有美國的時代。世界變得我們都不太認識了!

三個巨變交叉影響著,這就是我們在廿一世紀第一個十年所面

二○○八年,世界開始變了。

不是地球停止轉動,而是有點轉得太快,讓人們眼花撩亂,眼前的世界快變得我們都不認識了。

於是人們開始焦慮,也開始惶恐:到底我們該如何面對一個嶄新的世界?該如何作全新的布局?要回答這個問題,我們必須先理清頭緒,回頭想想,原來的世界是什麼樣子,這樣才能為新的世界勾勒出一個輪廓。

原來我們所熟悉的世界,從「二次世界大戰結束、冷戰開始」一路看下來(二戰之前的世界,相信熟悉的人也愈來愈少了),就是東、西兩大陣營:西方的民主陣營,以及東方的蘇聯與共產陣營。這就是所謂的兩極體系。

在這裡先介紹一下所謂「東」與「西」的概念。

西方人所謂的「東方」,是從歐洲往東看,有近東、中東,再遠一點就是我們這裡遠東。但如果以東方作為張望世界的起點,那就是往西看,剛好反過來,中東地區就成為亞西(亞洲西部)。過去稱共產陣營為東方陣營,就是由西歐往東歐看所得到的圖像。

如果採用北京的看法,因為中蘇共分裂,所以世界有三塊:西方的資本主義世界、蘇聯為首的社會主義世界,以及北京認為中國可以出面領導的亞、非、拉「第三世界」。但即便是三個世界,還是只有美國和蘇聯兩個超強,亦即國際體系結構上的兩個「極」。其他國家都或鬆或緊地,圍繞著這兩個極運行。

東西對抗、南北對話的舊世界

美、蘇兩個超強在劍拔弩張之餘,仍有一些不成文的遊戲規則,也就是都容許對方有勢力範圍:東歐是蘇聯的勢力範圍,加勒比海則是美國的後院,甚至整個美洲,都被認為是美國的地盤。所以過去儘管東歐反蘇聯反得再兇,一九五六年的匈牙利抗暴也好,一九六八年的布拉格之春也好,一九八一年波蘭共黨的宣布戒嚴也好,西方國家都只在外面搖旗吶喊,但都沒有派兵馳援。因為大家知道,遊戲規則一旦破壞,世界秩序將因此崩解。

美洲也是一樣。美國對其勢力範圍內出現共產政權的容忍極限,就到古巴為止。容忍古巴是因為美國剷除不了卡斯楚,但除了古巴之外,任何一個美洲國家左派想要當權,智利也好,尼加拉瓜也好、格瑞那達也好,門兒都沒有。美國明的暗的都會設法把它拉下來。蘇聯對此也只有乾瞪眼,因為這就是遊戲規則。 至於沒被劃進勢力範圍的地區就是灰色地帶,有機會雙方就各憑本事,設法擴大自己的影響力了。

如果不從政治外交,而從經濟角度來看,順著赤道攔腰一劃,地球就可分成南北兩塊。赤道以北的國家多半都是比較富裕的已開發國家,所以就被稱為「北方國家」。赤道以南的國家多半都是比較窮的開發中國家,所以又稱為「南方國家」。南方國家認為,國際經濟秩序,包括各種經濟組織與遊戲規則,多為北方國家所壟斷把持,所以要求南北對話,重建國際經濟秩序。南方國家自己也想過要加強彼此的合作,不要老是仰賴北方鼻息,因此才有人提出「南南合作」的說法。

所以過去的國際政治結構,是「東西對抗」和「南北對話」交織而成。而由於美國在「西方」和「北方」都是最強大的國家,自然也成為非共國家的共主。美國維持國際秩序的方式,是在各地區找一個區域合作伙伴,與他們保持緊密關係,然後讓這些區域國家像土地城隍一樣,負責照顧好當地的秩序。比如過去伊朗發生革命之前,美國在中東地區找的就是伊朗,亞太地區找的是日本,南美找的是巴西等等。

在美、蘇兩強對抗時期,雖然沒有直接發生衝突,但雙方盟國發動的區域戰爭倒是屢見不鮮。越戰就是最典型的例子。越戰時,北越背後的支持者是蘇聯和中共,南越背後的支持者是美國,所以才有人稱這場戰爭是「代理人戰爭」:由南越和北越分別代理美國和蘇聯對抗。西方曾有漫畫家用偶戲來描述越戰:美國手上套的戲偶是越南,蘇聯手上套的是北越,然後在那兒很起勁地比劃。

所以在那段時期,要了解國際局勢很簡單,什麼事都只要把「美蘇對抗」的大框架往上一套,大概就可看出一些端倪,而且八九不離十。這就是我們所熟悉的世界。二次大戰之後的四、五十年間,世界的局勢大概就是這樣。很安定、很單純,也讓人很放心,因為我們大致上都看得懂周遭發生的事,也大概都知道該怎麼因應。

兩極結構的崩毀

可是從一九九○年代起,世界開始發生改變,而且是在二十年內歷經三大巨變,讓人目不暇給。

第一個巨變是蘇聯的瓦解。

誰也沒想到,東歐的共黨政府會一個個垮台,像骨牌一樣,最後倒向蘇聯,然後連蘇聯都解散了,各加盟共和國紛紛獨立。於是兩極體系一下子變成了美國的單極!

曾有美國媒體畫了一幅漫畫:一位天文學家透過望遠鏡,觀察星星觀察了幾十年。有一天,一名工人拿了抹布和梯子,爬上去把望遠鏡另一端玻璃上的汙點擦乾淨,老科學家頓時發現他看了多少年的「星星」居然被擦掉了,頹然坐下,悵然若失。那位科學家就是美國,而被擦掉的星星就是美國的敵人蘇聯。

失去了敵人,連帶改變了過去的遊戲規則。既然蘇聯都瓦解了,哪裡還有尊重勢力範圍的遊戲規則?於是東歐也好,中亞也好,高加索也好,那些過去被視為蘇聯勢力範圍的地方,一下子被釋放出來,成為各股勢力競相角逐的地盤。當地國家本身也對新獲得的外交天空雀躍不已,於是這些舊蘇聯的勢力範圍,就變成充滿外交活力的地方。

除了這些外交的新戰場,許多舊的地區衝突也像雨後春筍一般,重新冒了出來。在美蘇衝突作為國際政治主軸的時期,許多地區性的衝突都被壓抑下去。由於美蘇衝突影響著全球政治,因此也吸引了世人絕大部分的關注,與絕大部分的資源。一旦蘇聯瓦解、冷戰結束,這個大衝突一下子被搬開,就好像杯子的蓋子一下被掀開一樣,大家先是一怔,停了半晌,然後先前被壓在下面的衝突便爭先恐後又冒出來,爭相吸引國際的關注。

巴爾幹半島就是這樣。早在第一次世界大戰之前,巴爾幹就是世界的火藥庫。二戰結束之後,巴爾幹半島的民族衝突並不是突然消失,而是被更大的對抗給壓下去了。當美蘇對抗結束,這些衝突就又冒出來,好似在說:現在該輪到關心一下我們的問題了吧?

民族衝突的能量,掙脫了過去束縛他們的國家疆界,於是南斯拉夫崩解了,六個共和國獨立了,更引爆一連串被稱為「種族清洗」的獨立與鎮壓的戰爭。國際社會起初不知如何面對這個嶄新的情勢。是該承認他們獨立,還是阻止他們獨立呢?所以稱呼這些戰爭的名稱也一直在變,一開始稱其為「南斯拉夫內戰」,後來發現獨立之勢無法阻擋,遂改而接受事實,稱其為「巴爾幹戰爭」。

民族衝突的衝撞能量逐漸歸於平靜,像塵埃落定一樣,慢、慢、慢、慢,落下來形成新的疆界,新的「現狀」。這就是巴爾幹的新秩序。但是這個過程還沒完,塞爾維亞內部的柯索沃自治省,到底要不要承認她獨立,至今還困擾著國際社會。

恐怖主義與反恐戰爭

第二個巨變是九一一

九一一恐怖攻擊,是誰也想不到的巨變。美國有人在怪中情局,認為中情局曾接到密報,說恐怖組織會攻擊紐約世貿大樓,結果卻沒把它當一回事。其實我們將心比心,誰接到密報說「恐怖份子明天會用飛機撞世貿雙子星大廈」,會不把它當成精神病的瘋話?在九一一之前,這種攻擊完全超出我們的理解。

九一一之後,反恐變成國際的中心議題。原來的國際關係歸零重設,敵我關係重新調整。巴基斯坦就是典型的例子。

一九七九年蘇聯入侵阿富汗之後,美國透過巴基斯坦,支持阿富汗境內的塔利班組織(神學士),以對抗蘇聯。等到蘇聯撤出,塔利班當政,開始包庇賓拉登時,美國改而要求巴基斯坦對抗原先的戰友塔利班。

九一一恐怖攻擊發生後,巴基斯坦總統穆夏拉夫分析情勢發現,如果這時不跳上反恐的列車,一旦印度與美國形成反恐同盟,印巴衝突將被放在反恐戰爭的框架中解讀,這會對巴基斯坦大為不利,於是巴基斯坦的外交一百八十度轉向,加入美國反恐陣營,開始對付塔利班。這是一個極為痛苦、也極難向國內人民解釋的外交轉向,但也為國際敵我關係在九一一後的「重開機」,提供了最好的註解。

為了反恐,美國的勢力也進入阿富汗北方的鄰國中亞,而那裡正是前蘇聯的勢力範圍。所以整個國際關係的地圖,因著九一一而重新劃定了。

九一一所凸顯的,也正是「全球化」的另一面。全球化的浪潮在上個世紀末,伴隨著網路鋪天蓋地而來。國家的疆界阻止不了信息的流動、金錢的流動、商品的流動,也阻止不了恐怖份子之間的串連。有一名美國記者在參觀過一家印度軟體公司的視訊會議室之後,很感慨地說,在這間會議室裡,牆上有一片片大型液晶螢幕,在召開全球視訊會議,而在隔鄰的巴基斯坦與阿富汗邊界,賓拉登一定也有一間會議室,同樣掛著一片片液晶螢幕,在進行全球恐怖組織的串連。兩者都是全球化。

從全球化經營的角度來看,賓拉登其實不只是恐怖份子,他應該也是一個成功的經營者,不然哪能串連出這樣的網絡?全球化帶來的是新的視野、新的價值、新的機會,當然也是新的威脅。這都不是當初我們所能預想得到的。

美國獨大時代結束?

第三個巨變則是伊拉克戰爭與金融海嘯。這兩個事件看起來一為軍事,一為經濟,但加成效果一樣,都動搖了美國在世界的領導地位。

一場伊拉克戰爭打下來,布希政府粗暴的外交手腕,弄得自己眾叛親離;一波金融海嘯襲來,更使得美國金融監理體系的可信度遭到質疑。於是,美國領導世界的整個「氣」沒有了,「後美國時代」之說此起彼落。美國也急,世界也在焦慮,因為大家都還沒準備好迎接一個沒有美國的時代。世界變得我們都不太認識了!

三個巨變交叉影響著,這就是我們在廿一世紀第一個十年所面

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價