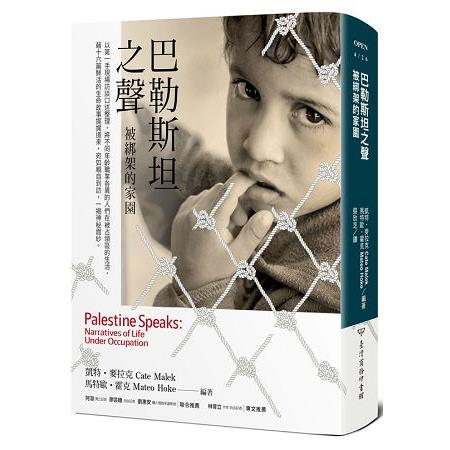

巴勒斯坦之聲:被綁架的家園

西方主流媒體讓人看見自殺炸彈客的激烈攻擊,卻掩蓋以色列壓迫、驅趕巴勒斯坦人的事實。活動訊息

內容簡介

「這是一本相當重要的書,令人驚嘆、心碎。這本書讓社會大眾深切體會巴勒斯坦居民所承受的苦難。」—喬治‧桑德斯(George Saunders)

本書為巴勒斯坦被占領區現場第一手口述訪談資料,經長時間採訪匯整而成,不僅是了解以巴衝突的重要入門書,更被讚譽為「一本珍貴又勇敢的著作」!書中所有故事源於口述訪談史料,在兩位編著者所率領的訪問暨翻譯團隊採訪下,訪問過程耗時近四年,受訪者來自約旦河西岸、加薩走廊與東耶路撒冷等地區,總共有超過七十位男女受訪。本書挑選出在被占領區發生的十六個故事,包含兩位以色列人的口述,試圖盡可能保留最貼近的現場,一揭巴勒斯坦人最真實的生活樣貌。

六十多年以來,以巴衝突是世界上最廣泛被報導,也是最鮮為人知的人權危機。加薩地區與約旦河西岸居民的生活狀況與心聲經常被世人所遺忘。自一九四八年以色列宣布獨立建國以來,巴勒斯坦人的家園宛如被綁架一般,西方主流媒體讓人看見自殺炸彈客的激烈攻擊,卻掩蓋以色列壓迫、驅趕巴勒斯坦人的事實。這本書沒有媒體或外部勢力的刻意篩選,期以最真誠的第一手描述,向讀者吐露被占領區居民的生命歷程,盼可替看似難解的以巴衝突議題,開啟一扇嶄新的窗,能透過更人性化的角度看待與理解這個角落。

現今漂泊在外的巴勒斯坦人數已經超越居住在本土的人數,他們遍布世界各地,四處為家,又四處不是家,在以色列擴大占領之下,沒有能力移居外地或選擇留在家鄉的巴勒斯坦人,生活在貧窮與屈辱之中,如同在自己的土地上流亡。這一篇篇各異的生命故事都無法脫離對「家」的追尋,想要擁有一片真正的家園,有自由、有尊嚴、有未來。正是在這份渴望之中,令人真實感受到堅毅性格下的人性光輝。

‧主持本書出版計畫的非營利組織「目擊者之音」(Voice of Witness)曾獲2013年「美國史密森尼原創獎─社會進步獎」(The Smithsonian American Ingenuity Award for Social Progress)。

關鍵特色

★以第一手現場訪談口述整理,將不同年齡、職業各異的人們在被占領區的生活,藉十六篇鮮活的生命故事娓娓道來,一揭神秘的面紗,讓讀者宛如親臨現場。

★歷經超過六十年被占領的家園生活,可窺見強權下最堅韌的生命力。

★迴異於媒體的簡化報導、繁複的國際政治分析,直探巴勒斯坦被占領區人民的真實生活,在看似無解的困境中,對和平的渴盼。

★一部了解以巴衝突極其可貴的入門書,受到國際媒體讚譽,被稱為「珍貴又勇敢的著作」!

★「沒有任何事比那些勇於忍受並試圖生存的人民心聲更加動人。」諾姆‧喬姆斯基(Noam Chomsky)給了最好的詮釋。

名人推薦

媒體、作家推薦

★林育立(作家、自由記者)專文推薦

阿潑(獨立記者)

廖芸婕(自由記者)

劉惠安(輔大德語系副教授)

聯合推薦

當「巴勒斯坦的聲音」多半以被動的、無力的、悲哀的形式被呈現之時,《巴勒斯坦之聲》給了我們不同層次的聆聽經驗。它以「我」為主體,背景是生活和日常,我們可以看到人在大環境裡的主動、策略和選擇性,即使巴勒斯坦的命運還是讓人同情,還是充滿複雜性,但從「人」的視角看過去,我們能閱讀到充滿力量的生命肌理,隨之有著堅定的勇氣,而不會只是看到單一面向的掙扎妥協或嘆息。--(獨立記者)阿潑

這塊土地上,人們總是如此含蓄但熱情地分享故事,縱使聽來心碎,都是真實日夜。--(自由記者)廖芸婕

這是本相當難得的書,尤其是今年才去了以色列、埃及和約旦,更感到以色利國家和回教徒之間的衝突,彼此之間互相製造難堪不便,苦的即是雙方民眾。而這樣的情況似乎至目前為止還找不到解決方法,但我深信,如本書的報導和書寫能讓世人理解:到底21世紀我們人類就只能藉由相互挑釁,讓彼此的互信基礎繼續流失嗎?應該不是這樣吧?所以這類民眾生活的點滴記錄,應有機會可喚醒世人的關注力,共同努力解決兩方的困境吧?本書值得推薦閱讀,更可開拓華語民眾對國際區域不同發展的視野!--(輔大德語系副教授)劉惠安

國外媒體推薦

「這本書證明了再也沒有比忍耐折磨又掙扎生存的聲音更具說服力的了,再也沒有比聆聽他們的心聲更重要的事。我們必須理解他們的痛苦,從他們的證詞中學習,思考他們的生命,也反思自己的生命,並用這份理解終結悲劇。」──諾姆‧喬姆斯基(Noam Chomsky)

「這本令人驚豔又心碎的重要著作,讓受苦的巴勒斯坦人民有了人性的面貌,任何對中東有興趣的人都應該讀這本書……用大量原始的工具來呈現美麗的故事,不但刺激讀者的同理心,更幫助讀者看見自身和口述者之間的關係,這效果強大又神奇,讀者會感受到連結和暖意,而有正面的影響力。」──喬治‧桑德斯(George Saunders)

「三十年前,薩依德書寫被美國大眾論述排除在外的巴勒斯坦之聲,巴勒斯坦人無法獲准講述自己的故事,但改變仍不夠。這本巴勒斯坦人親眼見證的口述記錄,關於他們的生命經驗、痛苦和無可選擇的封鎖。這是一本珍貴又勇敢的著作。」──班‧艾倫瑞(Ben Ehrenreich)

「了解爭議議題的絕佳入門。對那些想要更深入了解棘手國際衝突的讀者,這本書是紮實又深具啟發性的資料來源。」──《出版者週刊》(Publishers Weekly)

「在廉價電視媒體報導歷史的時代,即使那些易於消化的雜誌照片與實境秀完全吞噬了那些屬於個人的悲劇,本書不落俗套,實際呈現出巴勒斯坦居民的生活。」──《衛報》(Guardian)

「非常傑出的第一手報導……這些巴勒斯坦的居民以令人不安且滔滔不絕的談話,在此表達他們的心聲。」──大衛‧舒曼(David Shulman),《紐約書評》(New York Review of Books)

目錄

推薦序 你的建國是我的浩劫 林育立

導言 麵包與鹽的待客之道 凱特‧麥拉克、馬特歐‧霍克

執行長小記 米米‧洛克

約旦河西岸與加薩的地圖

在巴勒斯坦的現場所見

伊芙提莎姆‧伊勒茲蓋爾──文化中心主任

阿碧爾‧阿尤卜──記者

雷斯‧赫羅──農人、臨時工

阿布杜拉赫曼‧阿赫瑪──律師

瑞妍‧卡夫里‧阿布─拉班──化學教授兼部落客

阿米亞德‧柯恩──伊萊屯墾區執行長

艾普蒂哈吉‧貝拉特──家管

加桑‧安東尼──物理學教授

賈瑪勒・巴克爾──漁夫

法迪‧希哈布──電腦技術員

瓦法‧烏黛妮──非政府組織成員

阿赫瑪德‧克拉因──店主

穆罕尼德‧阿薩赫──藝術家

塔莉‧夏皮羅──譯者

姬法‧克塔許──家庭主婦、學生

納迪爾‧瑪斯里──半職業跑者

附錄

現今巴勒斯坦的歷史年表

名詞解釋

巴勒斯坦與國際法 阿萊格拉‧佩翠柯

加薩地區的地道經濟 尼可拉斯‧巴爾罕姆

巴勒斯坦的人口統計數據

在等待之中 瑞妍‧卡夫里‧阿布─拉班

致謝

序/導讀

推薦序

你的建國是我的浩劫——林育立

柏林有一條有名的路,名叫太陽大道(Sonnenallee),在地人又暱稱加薩走廊,原因是這條曾被柏林圍牆截斷而淪為西柏林邊陲的大街上,住著許多六日戰爭後逃出來的巴勒斯坦人。我在這條街上也住了很多年,經常到樓下餐廳吃據說是全城最道地的皮塔餅沾鷹嘴豆泥;儘管和這些鄰居不熟,我只要一有機會和他們交談或找他們幫忙,總得到好客和熱心的回報。

然而,一直到搬進這條街滿一年、也就是二〇一二年的年底,我對巴勒斯坦的局勢才開始有比較深入的了解。當時,以色列的空軍為了報復激進團體哈瑪斯的火箭攻擊,一連好幾天對加薩走廊發動空襲,我的鄰居們從早到晚緊盯著衛星電視,整條街瀰漫著沉重的低氣壓;反之,只要螢幕上出現以色列的住宅區遭火箭擊中的畫面,街上就會傳來叫好的聲音。這是我第一次覺得自己離真實的加薩走廊這麼近。如今,我早已搬離那條街,不過,在閱讀《巴勒斯坦之聲:被綁架的家園》時,我又重新想起那些善良的老鄰居,和每年定期在家裡附近廣場舉行的千人大示威。一九四八年,來自全世界的猶太人返回他們上帝的應許之地建立自己的國家,迫使數十萬的巴勒斯坦人離開家園;從此,每年的五月十五日,也就是以色列獨立紀念日的第二天,就成了巴勒斯坦人集體記憶中的「浩劫日」(Nakba),全球各地都有示威活動。一九六七年的六日戰爭後,以色列更近一步控制了約旦河西岸、加薩走廊和東耶路撒冷,本書說的就是生活在軍事占領狀態下的好幾代巴勒斯坦人民,這半個世紀以來求生存的故事。

每當媒體上出現以巴衝突,我很少能讀到拉開距離客觀評價的文字,本書也不例外。首先,如書名所揭示,這是一本為受壓迫的巴勒斯坦人發聲的書,兩名美國記者採訪多位民眾,讓他們訴說從小到大的成長背景和日常生活的種種遭遇。而透過這些血肉豐富的故事,平日在國際新聞中出現的屯墾區、檢查哨和隔離以巴人民的高牆,總算變得具體而清晰,他們備受屈辱卻依然昂揚向上的生命力,讀來尤其令人感動。其次,本書無意探討哈瑪斯與埃及的恩怨、伊朗與以色列的對立,和美、歐扮演的角色等以巴衝突的關鍵外部因素,也沒有分析巴勒斯坦內部的權力鬥爭和自治區政府為何失去民心,而是撥開牽扯不清的軍事、信仰和種族糾葛,直視巴勒斯坦人民的處境。從事多年媒體工作的作者,顯然深知以巴問題被過度簡化的危險,提醒讀者不要忘了在這塊猶太人與巴勒斯坦人同時宣稱擁有、而且多方勢力競逐的土地上,無論問題如何解決,最終應該以改善平民生活為依歸。

數十年來,國際社會對以巴和平的努力從來沒斷過,扶持巴勒斯坦獨立的所謂「兩國方案」得到愈來愈多國家的支持,以色列官方的強硬立場也因此漸行孤立。不過,回到此刻的政治現實,以色列執政的右翼保守派,深受力挺以色列的川普當選美國總統的鼓舞,二月立法將約旦河西岸部分的非法屯墾區合法化;此舉等於踏出主權擴張的第一步,讓巴勒斯坦獨立之夢更加遙不可及。川普出爾反爾的性格,也無法讓人對他推動以巴和談的承諾有太多期待。今年,六日戰爭正好滿五十週年,以巴和平的前景看來依舊是遙遙無期。

試閱

伊芙提薩姆.伊蓋爾

文化中心執行長,現年五十四歲。生於巴地爾村,約旦河西岸。

於約旦河西岸的伯利恆受訪。

我們在伊芙提薩姆.伊蓋爾(Ibtisam Ilzghayyer)的辦公室裡進行十多場訪問。我們會面的時候,她有時會把那頭烏黑的秀髮紮成閃亮亮的馬尾,有時則是讓有些捲度的髮尾整齊地披在肩上。伊芙提薩姆跟我們對談時使用英文,而且她的英文還有獨特的腔調,這是因為她有段時間曾在英國北部的新堡大學讀書的緣故。伊芙提薩姆在兩歲時不幸罹患了小兒麻痺症,所以,現在當她站起身時,她得調整膝蓋上的支撐器才得以行走。

伊芙提薩姆是吉拉斯文化中心(Ghirass Cultural Center)的執行長。吉拉斯文化中心(「吉拉斯」(Ghirass)在阿拉伯語裡的意思為「小樹」)成立於一九九四年,而伊芙提薩姆當初也曾出力幫助文化中心成立。該文化中心提供豐富的課程,包含閱讀、傳統巴勒斯坦藝術,還有其他課程,每年有超過一千名伯利恆地區的孩童與青少年因此受惠。此外,吉拉斯文化中心也為婦女開設識字課程—通常來修課的學員大多是為人母的女性。她們正在學著認字閱讀,如此一來就可以在孩子的學習過程中扮演更積極的角色。

在伊芙提納姆的辦公室牆上,全是獎狀或框起來的圖畫,那些都是在這裡上課的孩子所留下的作品。一整天,伊芙提納姆的辦公室人潮總是川流不息,孩子們一個接著一個走進她的辦公室,跟她分享他們在學業上的成就—可能是一張進步的成績單,或是一張當月的閱讀書單。伊芙提薩姆逐一恭喜並鼓勵孩子,與他們一同歡笑。事實上,伊芙提薩姆把大部份的時間幾乎都花在辦公室裡—她每週工作五至六天,即使放假的時候,她的身影還是會出現在文化中心裡。當伊芙提薩姆不在文化中心時,她就會待在家中陪伴年邁的母親,照顧大花園裡的果樹、花兒與蔬菜。

(以下為摘文)一九九○年,我第一次萌生創立新社區中心的想法。那時正值巴勒斯坦第一次大起義期間,讓孩子在街上玩耍實在是太危險了。孩子們如果到街上玩耍,一旦碰上衝突爆發,他們就得面臨被逮捕的威脅,有些時候,孩子還可能成為士兵的下手目標。孩子時而會拿石頭丟擲士兵,但大部份情況,孩子們只是用石子玩一些簡單的傳統遊戲。不過,很多孩子卻因玩這些遊戲被士兵逮捕,甚至年紀很小的孩子也不例外。而開創一個新社區中心的緣起或動機,則是出於我想為孩子們提供一個可以安全玩耍的場所的初衷。此外,學校也因軍隊的命令頻繁地停課,所以大部分的時間,孩子們只能待在家中。有時候,以色列士兵甚至會把學校當作檢查哨,來控制當地的情況,巴地爾村的學校就被當成軍營使用。這些現象與事實都一再促使我們創立文化中心。(……)

只寫著「其他」的標誌

回到一九九四年,也就是文化中心剛成立之際,當時我們還會帶著學生去耶路撒冷旅遊,花上一整天的時間遊覽城市。那時到耶路撒冷旅遊依舊是可行的。然而,自從第二次大起義爆發後,我們根本不可能去耶路撒冷上課了。

這個世代的巴勒斯坦人要親眼見到耶路撒冷,並不是那麼容易的一件事,他們也是第一個面臨這個問題的世代。現在,耶路撒冷已經淪為人們口中的一個名詞了。每當我們在文化中心詢問孩子:「耶路撒冷是什麼?」他們只知道圓頂清真寺。這就是他們知道的耶路撒冷。他們從來沒有機會親眼見到這個城市,感受它的氛圍,或是嗅聞它特有的氣息。現在人們接觸耶路撒冷的唯一途徑,就是透過照片。不得不說,失去親近耶路撒冷的機會實在令人沮喪,因為造訪耶路撒冷對一個巴勒斯坦人而言至關重要。而且我還認為,以色列政府想要奪取加薩走廊與耶路撒冷,讓我們不再對這些巴勒斯坦固有土地擁有任何記憶。我們的下一代根本沒有去過耶路撒冷,幾年之後,耶路撒冷在他們心中會變成什麼樣子?如果他們不曾了解,又怎麼會認為耶路撒冷是巴勒斯坦的一部分?

在文化中心的我們,則是一直試著從各方面保有學生與巴勒斯坦的連結,即使只是透過照片、電影、影片,或是任何其他的東西,我們都願意嘗試。我希望學生們能夠理解,加薩走廊是巴勒斯坦的一部分,只要有機會,我希望所有在約旦河西岸的巴勒斯坦人,無論付出多麼大的努力,一定要去加薩走廊瞧瞧。我認為這是我們的義務。很多人為了加薩走廊與約旦河西岸失去了性命,我沒有因此喪失性命,但我會盡己所能讓自己踏上那片土地。

二○一一年,我和一位德國同事合作,一同到加薩去推動我們的推廣計畫。這位同事在德國的非政府組織工作,主要負責國際發展計畫。她所在的德國非政府組織想要在加薩走廊地區,選出一個以我們伯利恆文化中心為範本的組織,並提供資金援助。

以色列嚴格控管進入加薩走廊的人,所以要拿到通行許可十分不易。我得透過一位律師和法院才能拿到許可證。

一開始,以色列軍隊將我的申請駁回,但經過上訴後,我成功地從法院拿到在加薩走廊待上一晚的許可。無可避免地,我還是非得通過檢查哨才行,而且還得通過兩個,其中一個檢查哨負責管制出約旦河西岸的人,另一個則是進入加薩走廊前必經的關卡。

我們搭乘德國同事的汽車前往加薩走廊。每次聽到巴勒斯坦的工人談起關於檢查哨的一切,我總是很難在腦中勾勒他們口中所說的那些事,但現在輪到我去體會、去親自了解了。因為伯利恆到加薩走廊的直線距離最短,所以我們選擇從離希伯崙最近的檢查哨通過,這也是我第一次通過那裡。我實在不知道,當初設計檢查哨的人心裡在想什麼,通過檢查哨的過程簡直是一場折磨,因為德國同事是位外籍人士,因此最初我們希望能夠坐她的車通過檢查哨,我們心想,這樣或許比較容易一點。一開始我們很順利地通過檢查哨,但是接著,士兵就擋住了我們的去路,他們檢查我的身分證,發現我是巴勒斯坦人,便要我下車,走回之前經過檢查哨所在的那棟建築,那總共要花上十五分鐘啊!

對於腳上裝有輔助器的我(編注:殘疾人士)而言,徒步走回去實在很困難,當我回到檢查哨之後,我就被放到排隊的隊伍中,跟其他的巴勒斯坦人待在一塊。當時大概是早上七點,所以大部分排隊的人都是工人。我們成排列隊地被趕入那棟建築裡,身旁全是荷槍實彈的年輕士兵。隊伍中只有三四位女性,除了我之外,她們全都順利通過檢查哨了。

每個巴勒斯坦人都必須經過金屬探測器的檢查,我則因為腳上的輔助器沒有通過檢查,可是我也無法在脫掉支撐器的情況下走路。最後,士兵必須親自對我搜身,有個在防彈玻璃後的士兵告訴我,我得去另一個特殊的小房間裡。在檢查哨時,我幾乎沒有直接跟士兵交談,因為他們總是站在玻璃後方,透過麥克風跟我們對話。

我被帶到一間沒有椅子的小房間,金屬的牆壁上沒有窗戶,我也沒看到有人在房間裡。我站著等了半個小時。我猜他們大概是把我給忘了吧。因為我腳上殘疾的緣故,沒辦法長時間站著,後來我開始敲門,還是沒有人過來。之後我又敲了好幾次門,好提醒他們這裡還有一個人。

接著我又被帶到另一間小房間,有位女士兵站在防彈玻璃後頭,她非常年輕,應該才二十幾歲左右,雖然房間裡只有我一個人,那個士兵好像當我不存在一樣,也沒有打算跟我解釋接下來會發生什麼事。她就這樣坐在防彈玻璃後方。我時不時敲敲玻璃,請她趕快搜我的身,這樣我才能趕快離開,可是她只說:「我在等別人過來。」一個小時之後,她起身離開了,留下我一個人在那裡。

隨後有另一名士兵走來,跟原本那個女兵一起站在玻璃後面。他們要我把衣服脫掉,可是我說:「我做不到,這裡有相機。」她瞥了瞥鏡頭一眼,冷冷地說:「是的,每個房間都有相機。」幸好,每一個檢查哨都有一位巴勒斯坦裔的調解員,負責翻譯和處理士兵的雜事,我設法強迫士兵替我找調解員過來,這又花上了好長一段時間。最後,調解員終於來了,他跟我談完之後,就把自己的外套蓋在鏡頭上,並帶了一些我可以換穿的衣服過來。我脫下衣服,而士兵則站在玻璃後指揮我該怎麼移動,好讓他們檢查。後來在士兵檢查我之前所穿的衣服的當下,我穿上那位調解員為我帶來的替換衣物。過了很久之後,一切終於結束了,調解員帶著他的外套離開,我則被士兵領著去重新做金屬探測檢查。

結果我總共花了好幾個小時在那棟建築物裡頭,在我被檢查的過程中,我的同事們只能待在外面的車上等我。接著我們終於要通過加薩走廊的邊界,所有的程序又重新上演了一次,我的德國同事快速地通過檢查哨,而我則須歷經專屬巴勒斯坦人的嚴密檢查。在艾雷茲過境點的檢查哨時,我們都不能待在車上,所以在通過檢查哨之後,每個人都得走上一英里長的隧道,才能夠抵達可以叫計程車的地點。

雖然名為隧道,但是其實它沒有屋頂遮蓋,充其量只是個兩側用圍籬圍起來的狹窄通道,窄到連汽車都沒辦法開過去。圍欄外是寸草不生的安全警戒區域。為了要跟我一起過隧道,我的同事已經等我很久了。然而,要我徒步走上一英里實在太辛苦了,最後我不得不坐在另一名巴勒斯坦人的行李推車上,讓他推著前進。整個過程讓我的內心十分煎熬,因為我一直認為自己夠強壯也夠獨立,我可以依靠自己,要我坐在行李車上讓別人推著向前實在太難為情了!

在檢查哨花了數小時之後,我們終於到了加薩走廊。一抵達,我們直接前去拜訪那個組織,因為我們已經沒有時間可以浪費了,他們只發給我一天的許可!這實在是太荒謬了!我們竟然沒辦法自己國家內自由移動。

結束在加薩走廊的行程,我必須得從艾雷茲檢查哨回去。這一次,在檢查哨外,我看到了兩個標誌,一個寫著「以色列人民和外國旅客」,而另一個只寫著「其他」。你知道,他們就是要讓我們覺得我們什麼都不是。他們可以寫「巴勒斯坦人」,可以寫「阿拉伯人」為什麼就是要用「其他」這個詞呢?

我們穿過隧道,隧道的盡頭有間開放式的小房間,這裡的設施比希伯崙檢查哨的設備還要先進,不過同樣有很多士兵站在高高的鷹架上荷槍實彈,從上往下俯視我們,他們透過麥克風說:「打開二號門。打開十號門。」等各種指令,接著叫我們向前移動。從頭到尾,我們都可以看到在上頭走來走去的士兵,可是我們卻從不知道是哪個士兵在發號施令。

最後我來到了一間有屋頂的小房間,地板上鋪著格子鐵板。有一位女兵站在玻璃後方,並叫我脫下我的衣物,我跟她討價還價地爭論哪些是我必須脫下的衣物,哪些是可以留在身上的。最後我脫下長褲與腳上的支撐器,把它們放到輸送帶上。她檢查過後,就用機器把我的東西送還給我。接下來,我還得等他們跟之前給我許可證的人聯絡,這又花了好長的一段時間。我以為我已經跟他們講妥條件,也辦理了我所需要拿到的許可,一切應該沒問題,但還是得費時一再等待。(節錄未完)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價