三國前夜:士大夫政治與東漢皇權的崩解

活動訊息

內容簡介

從光武帝劉秀中興,到漢獻帝劉協即位,

這一百五十年,究竟是怎麼演變,才會走到三國時代?

曾經是儒家的理想世界,為何會演變至黨錮、士大夫紛紛崛起的局面?

洛陽城北的夏門,四方之通衢,人流如織;因為面對北邙山,亦是人鬼殊途之地。

夏門外的門亭,自然是迎來送往,好不熱鬧。大將軍梁冀特意把李固、杜喬的屍體扔在夏門外,好讓天下人都能看見,即使貴為三公,和他作對就是這般下場。他還下令,如果有人膽敢悼念哭喪,一律以罪論處。

梁太后同意殺死「李杜」,既有維護梁氏家族的私怨,也有對士大夫為維護禮教而迸發出的力量的擔憂。「李杜」之死彷彿一曲前奏。二人為了天下的綱紀而被權臣所殺,把漢家天下的和諧表象撕開了一道口子,那個老問題再次被拋出來:

天下到底是漢家之天下,還是天下之天下?

這將成為此後一百年風雲變幻的核心,隱藏著漢家是存續還是終結的密碼。

————————————————————

舊邦新命,共致太平,重重吊詭,逐鹿群雄

《祥瑞》作者張向榮再探漢家故事

禮教與秦制混合互補,家國天下因何坍塌?

皇帝和士大夫殘酷共生,誰才是最終贏家?

以群風群貌挑戰刻板印象,填補東漢書寫空白

本書主要講述經過中興後的「第二漢朝」是什麼樣子,儒學在培養「哲人王」的道路上失敗後怎樣延續自己的文化生命。東漢在前期就擁有了較為成熟的政教體系,即「秦制—儒教」政制,這是穩定漢家天下的「底層邏輯」,然而其中的張力最終促成了秦漢帝國的滅亡,數百年的「大一統」由此崩解。

本書重點關注東漢後期桓、靈二帝近五十年的執政生涯,同時全面有系統地還原黨錮之禍的始末,細緻考察黨錮中人的心態、目的、行為,解讀儒家在其中發揮著怎樣的作用,「士大夫政治」如何定型,為什麼會從輔佐漢朝,走向了輔佐三國。

作者嘗試以「群像」書寫呈現這一時期士大夫、宦官、宗室以及群雄之外普通人的觀念乃至時代風貌,輔以圖表梳理人物關係,進而追問:東漢的皇權雖然崩解了,但「秦制—儒教」這一結構並未隨之覆滅,它又如何寄託在新興的儒家士大夫身上,得以在後世不斷重建?

【本書特點】

一、大量參考古籍史料,力求講出最棒的「三國前傳」。

二、三國迷缺少的那張拼圖,如果《門閥》可說是三國「後傳」,搭配此書可一窺整個三國的前因後果。

三、書中講述了北方世族南渡,與江東世族的競爭與合作,以及世家大族對寒門的拉攏與打壓,讀來也不禁令人唏噓。

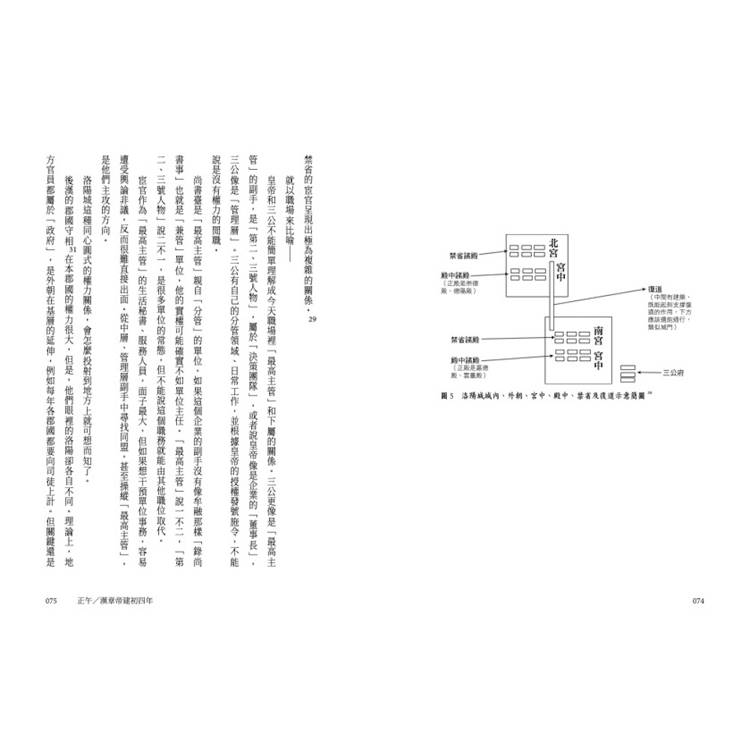

四、全書附十五張地理位置示意圖,以及相關古文物圖片,富參考價值。

這一百五十年,究竟是怎麼演變,才會走到三國時代?

曾經是儒家的理想世界,為何會演變至黨錮、士大夫紛紛崛起的局面?

洛陽城北的夏門,四方之通衢,人流如織;因為面對北邙山,亦是人鬼殊途之地。

夏門外的門亭,自然是迎來送往,好不熱鬧。大將軍梁冀特意把李固、杜喬的屍體扔在夏門外,好讓天下人都能看見,即使貴為三公,和他作對就是這般下場。他還下令,如果有人膽敢悼念哭喪,一律以罪論處。

梁太后同意殺死「李杜」,既有維護梁氏家族的私怨,也有對士大夫為維護禮教而迸發出的力量的擔憂。「李杜」之死彷彿一曲前奏。二人為了天下的綱紀而被權臣所殺,把漢家天下的和諧表象撕開了一道口子,那個老問題再次被拋出來:

天下到底是漢家之天下,還是天下之天下?

這將成為此後一百年風雲變幻的核心,隱藏著漢家是存續還是終結的密碼。

————————————————————

舊邦新命,共致太平,重重吊詭,逐鹿群雄

《祥瑞》作者張向榮再探漢家故事

禮教與秦制混合互補,家國天下因何坍塌?

皇帝和士大夫殘酷共生,誰才是最終贏家?

以群風群貌挑戰刻板印象,填補東漢書寫空白

本書主要講述經過中興後的「第二漢朝」是什麼樣子,儒學在培養「哲人王」的道路上失敗後怎樣延續自己的文化生命。東漢在前期就擁有了較為成熟的政教體系,即「秦制—儒教」政制,這是穩定漢家天下的「底層邏輯」,然而其中的張力最終促成了秦漢帝國的滅亡,數百年的「大一統」由此崩解。

本書重點關注東漢後期桓、靈二帝近五十年的執政生涯,同時全面有系統地還原黨錮之禍的始末,細緻考察黨錮中人的心態、目的、行為,解讀儒家在其中發揮著怎樣的作用,「士大夫政治」如何定型,為什麼會從輔佐漢朝,走向了輔佐三國。

作者嘗試以「群像」書寫呈現這一時期士大夫、宦官、宗室以及群雄之外普通人的觀念乃至時代風貌,輔以圖表梳理人物關係,進而追問:東漢的皇權雖然崩解了,但「秦制—儒教」這一結構並未隨之覆滅,它又如何寄託在新興的儒家士大夫身上,得以在後世不斷重建?

【本書特點】

一、大量參考古籍史料,力求講出最棒的「三國前傳」。

二、三國迷缺少的那張拼圖,如果《門閥》可說是三國「後傳」,搭配此書可一窺整個三國的前因後果。

三、書中講述了北方世族南渡,與江東世族的競爭與合作,以及世家大族對寒門的拉攏與打壓,讀來也不禁令人唏噓。

四、全書附十五張地理位置示意圖,以及相關古文物圖片,富參考價值。

名人推薦

文學研究的對象,是文學作品,作家及其作品,是文學的主體。歷史學研究的對象,是作為往事的歷史,歷史由誰來書寫,成了歷史的空白。張向榮先生的學術專業是文學研究,他先寫成《祥瑞》,今又寫成《三國前夜》,用自己熱愛的非虛構歷史寫作,填補了歷史書寫的空白,值得閱讀,也值得深思。

——《秦崩:從秦始皇到劉邦》作者李開元

一切危機都起自於青萍之末,高廈傾覆之時才能看見根基之腐爛。本書是對三國亂局根源的把脈。

——《平衡的失敗:唐玄宗的得與失》作者于賡哲

把繁復的學術研究轉化為輕盈敘事的筆力罕有其匹。沒有核心事件,沒有主要人物,卻把二百年政治生態、社會風氣的變遷呈現得行雲流水,濃墨般的暗夜,終於瀰漫得浩瀚無垠。

——《失敗的春秋》作者劉勃

「先帝在時,每與臣論此事,未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也」,諸葛亮《出師表》中的這段話,提示在當時人心中,三國歷史實際上處於東漢中期以後諸種問題的延長線上,本書則嘗試勾勒出這一線索。

——復旦大學歷史系系主任,仇鹿鳴

——《秦崩:從秦始皇到劉邦》作者李開元

一切危機都起自於青萍之末,高廈傾覆之時才能看見根基之腐爛。本書是對三國亂局根源的把脈。

——《平衡的失敗:唐玄宗的得與失》作者于賡哲

把繁復的學術研究轉化為輕盈敘事的筆力罕有其匹。沒有核心事件,沒有主要人物,卻把二百年政治生態、社會風氣的變遷呈現得行雲流水,濃墨般的暗夜,終於瀰漫得浩瀚無垠。

——《失敗的春秋》作者劉勃

「先帝在時,每與臣論此事,未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也」,諸葛亮《出師表》中的這段話,提示在當時人心中,三國歷史實際上處於東漢中期以後諸種問題的延長線上,本書則嘗試勾勒出這一線索。

——復旦大學歷史系系主任,仇鹿鳴

目錄

引子:一顆頭顱的旅行

正午 漢章帝建初四年

一、太后和民婦

1. 暮夏寧靜 / 2. 碧落黃泉

二、六大家族

3. 往事並不如煙 / 4. 太后吉祥 / 5. 諸馬貴盛 / 6. 華麗家族

三、太尉的葬禮

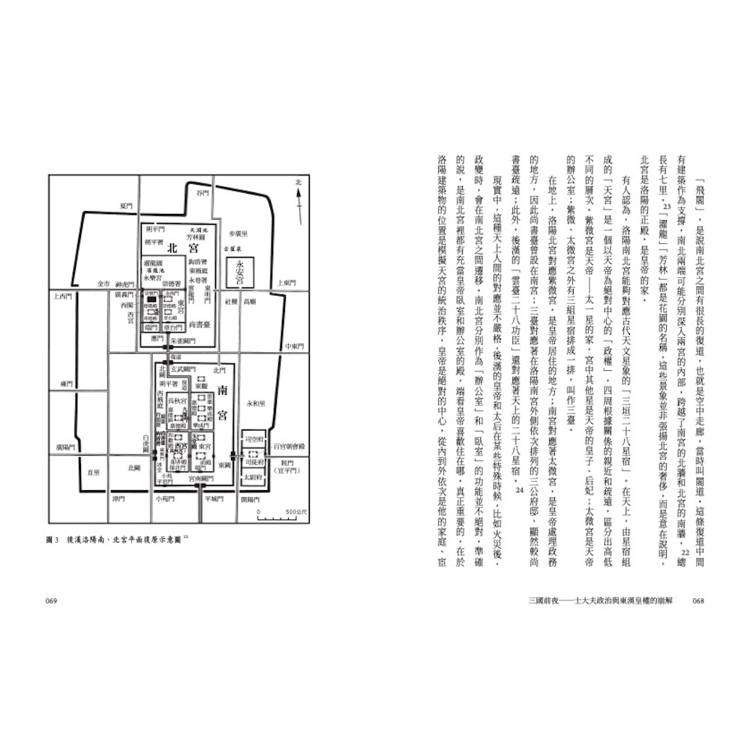

7. 牟融之死 / 8. 尚書台「三劍客」 / 9. 洛陽的格局 / 10. 庭院深深深幾許

四、漢章帝之志

11. 以夷制夷 / 12. 白虎觀 / 13.「小王莽」們和「地方祥瑞」 / 14. 漢章帝的怕與愛

午後 梁冀時代

一、五湖四海

1. 尚書台 / 2. 陽嘉新制 / 3. 天文臺 / 4. 東京之士,于茲盛焉 / 5. 宦官的繼承者們 / 6. 中常侍曹騰

二、梁冀的崛起

7. 梁商的哀歌 / 8. 李固的決裂 / 9. 儒家皇帝的終結 / 10. 梁妠的苦心 / 11. 空缺十九天的帝位 / 12. 跋扈將軍 / 13. 弑君

三、黨人之議自此始

14. 殺死「大李杜」 / 15.「清河」已成「敏感詞」 / 16. 梁妠之死 / 17. 政治恐怖主義 / 18. 密謀 / 19. 除梁冀

黃昏 延熹皇帝的十年

一、複歸武宣的皇帝

1. 漢家的新秩序 / 2. 秋霜白露 / 3. 李杜案 / 4. 連環案

二、禮教的聖化

5. 李膺和陳蕃 / 6. 登龍門 / 7. 郡吏之道 / 8. 豪族的福禍 / 9. 撫與剿

三、交鋒

10. 博弈 / 11. 普普通通的皇帝 / 12. 獨木難支 / 13. 天子與逸民 / 14. 廝殺

四、第一次黨錮之禍

15. 又逢大赦 / 16. 宦官必須毀滅 / 17. 禍起 / 18. 禁錮 / 19. 漢威宗

入夜 第二次黨錮之禍

一、大敗局

1. 竇氏的野心 / 2. 暴風雨之前 / 3. 竇武和陳蕃 / 4. 孤獨的將軍 / 5. 張儉案 / 6. 野哭

二、劉宏的青春期

7. 被利用的竇妙 / 8. 侯覽之死

三、放逐

9. 黨錮生活之歸鄉 / 10. 黨錮生活之亡命 / 11. 黨錮生活之哲人

深夜 漢靈帝退國為家

一、後黨錮時代

1. 宦官的門徒 / 2. 王甫之死 / 3. 愛江山更愛我家

二、黃巾始末

4. 黃巾之謎 / 5. 中興太平 / 6. 戰關東

三、鹿與鼎

7. 朝廷的凋零 / 8. 黨人的歸來 / 9. 放下西涼無人管 / 10. 州部的離散 /11. 劉宏的最後努力 / 12. 何氏家族的野望 / 13. 袁本初之志 / 14. 螢火蟲之舞

黎明:與士大夫共治天下?

後記與致謝

後漢年號簡表

世系表

參考書目

注釋

正午 漢章帝建初四年

一、太后和民婦

1. 暮夏寧靜 / 2. 碧落黃泉

二、六大家族

3. 往事並不如煙 / 4. 太后吉祥 / 5. 諸馬貴盛 / 6. 華麗家族

三、太尉的葬禮

7. 牟融之死 / 8. 尚書台「三劍客」 / 9. 洛陽的格局 / 10. 庭院深深深幾許

四、漢章帝之志

11. 以夷制夷 / 12. 白虎觀 / 13.「小王莽」們和「地方祥瑞」 / 14. 漢章帝的怕與愛

午後 梁冀時代

一、五湖四海

1. 尚書台 / 2. 陽嘉新制 / 3. 天文臺 / 4. 東京之士,于茲盛焉 / 5. 宦官的繼承者們 / 6. 中常侍曹騰

二、梁冀的崛起

7. 梁商的哀歌 / 8. 李固的決裂 / 9. 儒家皇帝的終結 / 10. 梁妠的苦心 / 11. 空缺十九天的帝位 / 12. 跋扈將軍 / 13. 弑君

三、黨人之議自此始

14. 殺死「大李杜」 / 15.「清河」已成「敏感詞」 / 16. 梁妠之死 / 17. 政治恐怖主義 / 18. 密謀 / 19. 除梁冀

黃昏 延熹皇帝的十年

一、複歸武宣的皇帝

1. 漢家的新秩序 / 2. 秋霜白露 / 3. 李杜案 / 4. 連環案

二、禮教的聖化

5. 李膺和陳蕃 / 6. 登龍門 / 7. 郡吏之道 / 8. 豪族的福禍 / 9. 撫與剿

三、交鋒

10. 博弈 / 11. 普普通通的皇帝 / 12. 獨木難支 / 13. 天子與逸民 / 14. 廝殺

四、第一次黨錮之禍

15. 又逢大赦 / 16. 宦官必須毀滅 / 17. 禍起 / 18. 禁錮 / 19. 漢威宗

入夜 第二次黨錮之禍

一、大敗局

1. 竇氏的野心 / 2. 暴風雨之前 / 3. 竇武和陳蕃 / 4. 孤獨的將軍 / 5. 張儉案 / 6. 野哭

二、劉宏的青春期

7. 被利用的竇妙 / 8. 侯覽之死

三、放逐

9. 黨錮生活之歸鄉 / 10. 黨錮生活之亡命 / 11. 黨錮生活之哲人

深夜 漢靈帝退國為家

一、後黨錮時代

1. 宦官的門徒 / 2. 王甫之死 / 3. 愛江山更愛我家

二、黃巾始末

4. 黃巾之謎 / 5. 中興太平 / 6. 戰關東

三、鹿與鼎

7. 朝廷的凋零 / 8. 黨人的歸來 / 9. 放下西涼無人管 / 10. 州部的離散 /11. 劉宏的最後努力 / 12. 何氏家族的野望 / 13. 袁本初之志 / 14. 螢火蟲之舞

黎明:與士大夫共治天下?

後記與致謝

後漢年號簡表

世系表

參考書目

注釋

試閱

引子:一顆頭顱的旅行

漢更始元年九月(西元二十三年十月)上旬,幾名使者從長安城飛奔而出,向南陽郡的首府宛進發。他們此行的目的,是將一份重要證物送到駐蹕在宛的皇帝手中。

一路上,這個證物就靜靜躺在匣子裡。一顆被斬下沒幾日的頭顱,很快抵達宛城,與皇帝打了一個照面。

這是兩個皇帝開戰以來的第一次見面。活著的,是被後世稱為更始皇帝的劉玄,頭顱則曾經屬於剛剛滅亡的新朝皇帝王莽。

劉玄喜不自禁,親眼見到頭顱,就意味著在這場推翻新朝的血腥「革命」中,他取得了勝利。不過,長安雖然已經被攻佔,仍有洛陽等許多城池、據點在為王莽堅守。這顆頭顱勢必要發揮它應有的作用。就像當年項羽死後,他的封地魯國不向漢國投降,劉邦把項羽的頭拿到城下,魯國這才投降。劉玄下令,將頭顱懸掛到宛城的市場上。

在當時,市場是城市的「公共空間」,販夫販婦,人來人往,特別熱鬧。所以處死犯人或懸掛罪人首級,往往選在市場。宛城又是天下數得上的通都大邑,王莽的頭顱一掛,立刻引來圍觀。人們對頭顱又踢又打,甚至有好事者掰開頭顱的嘴巴,割下舌頭吃掉。王莽確實死了的消息不脛而走,對王莽之死半信半疑的人終於相信新朝徹底滅亡了,很多為王莽固守城池的守將聞訊投降。

洛陽也投降了。

劉玄決定把宮廷搬到位置更重要的洛陽去。他召來麾下的破虜大將軍、武信侯劉秀,命令他代理司隸校尉,先去洛陽打前站,修治戰爭期間損壞的宮室,更重要的是搭建起朝廷在洛陽的行政機制。劉秀這份工作做得又快又好,僅僅到下個月,也就是十月,劉玄就帶著宮廷人馬進駐了洛陽。

王莽的頭顱,應該也在劉玄的行李中,被一同帶了過去。

當月,劉玄前期派去長安的幾位將軍,因為沒能穩定住長安以及周邊局勢,迅速逃離,奔赴洛陽。他們為劉玄送來了王莽留下的皇帝車馬儀仗,請求劉玄盡快到長安坐鎮,穩定關中局面。但劉玄還不敢貿然離開,因為洛陽東面、北面,特別是河北一帶,割據自立的勢力多如牛毛,需要安排妥當才能去。

劉秀正渴望這樣一個機會,經過一番運作,他被劉玄拜為代理大司馬、持節,負責平定河北。看上去這是一個很高的職位,還持節代表皇帝,事實上在當時的亂局中,此類頭銜都是籠絡人心的濫賞濫封。劉秀是一個光桿司令,但他依然喜之不盡,迅速北上了。

河北安排妥當後,劉玄終於在第二年,也就是更始二年的二月,正式啓程去長安。

王莽的頭顱一種可能是留在了洛陽,另一種可能是繼續跟隨劉玄。畢竟劉玄去長安做皇帝是長遠打算,將王莽的頭丟在洛陽沒什引子:一顆頭顱的旅行麼意義,它理應被放置在帝國的首都,才能彰顯更始帝中興漢朝的偉業。

可惜的是,從劉玄入長安算起,還不到兩年,他所締造的更始漢朝就迅速潰敗。他和進入關中的赤眉軍開戰,和背叛的手下開戰,他任命的大臣和將軍互相開戰,再加上趁亂自立的其他勢力,劉玄敗退出長安城,最終向赤眉軍投降。赤眉軍在這期間也立了一個皇帝劉盆子,儼然有繼承漢室之勢。

王莽的頭顱呢?如果它確實跟隨劉玄到了長安,那麼它的主人就換成了赤眉政權。

劉秀早就拋棄了劉玄,在得知劉玄敗逃後的更始三年六月己未(西元二十五年八月五日)自立為皇帝,年號建武,後世稱為東漢或後漢。

三個月後的建武元年九月辛卯(西元二十五年十一月五日),替劉玄守衛洛陽的將軍獻城投降。不久,劉秀正式定都洛陽。又過了兩個多月,劉玄在長安被赤眉軍所殺。

建武三年二月(西元二十七年三月),經營關中失敗、逃離長安的赤眉軍被劉秀徹底擊敗,並向劉秀投降,還奉上了繼承劉玄的更始漢朝時所獲得的寶物:上所得傳國璽綬,更始七尺寶劍及玉璧各一。「傳國璽綬」就是前漢的傳國玉璽和皇帝綬帶,為王莽所繼承。王莽被斬首時,身上的璽綬也一併被拿走,經劉玄和劉盆子之手,至此終於歸了劉秀。這裡沒有提到王莽的頭。假如赤眉軍當時也帶著王莽的頭,史書在此應該會有記載。既然沒有提及,那麼它很可能還留在長安。

後人難以知曉,這顆頭顱是從長安被送到了洛陽,還是劉秀在建武六年四月(西元三十年五月)第一次抵達長安時所發現。總之,它最終被放置在了洛陽的武庫裡。

武庫,主要存放武器等軍事物資,但也是後漢帝國的「國家博物館」「軍事博物館」,收藏了許多體現漢室榮譽輝煌和帝國政教的東西,據說有劉邦斬蛇的劍、孔子穿過的草鞋。王莽的頭顱並列其中,其意味已然不同。

從王莽被殺之時算起,這顆頭顱經歷了大約七年的坎坷旅行,終於從新朝覆亡的證物變為後漢崛起的寶物,它在武庫中被保管的歲月將比後漢持續的時間還要長……於是問題來了——第一,王莽的頭,究竟是怎麼被保管的?是有效實現了防腐,還是早已經變成了骷髏?第二,如果說劉玄急需這顆頭顱來印證自己的勝利,並加速天下的平定,那麼劉秀及其帝國保留頭顱的意義何在?

前漢之時,匈奴滅亡大月氏,將其首領的頭顱進行了處理,製作成骷髏飲器。這種習慣在二十世紀早期某些地區仍可以見到。無獨有偶,在中土,司馬遷記錄春秋末期智伯被殺後,「趙襄子最怨智伯,漆其頭以為飲器」。兩者的不同,在於一個「漆」字。

顯然,「漆」是用來防腐的。如果一個頭顱到手的時候就已腐爛不堪,那麼將其骷髏化處理是不得已的選擇;如果是一顆新鮮斬下的頭顱,就有條件先防腐,盡可能保留相貌。縱觀古代歷史,頭顱的防腐不止一種辦法:有的用鹽,相當於醃製;有的用煮,減緩腐敗;考慮到漢代的漆器尤為發達,用漆防腐是比較便利的方式。

由於史料沒有直接記載,只能從後世的「歷史書寫」中推測王莽頭顱的處理方式:一是約四百年後的東晉末、劉宋初,有個叫臧質的將軍,是劉宋開國皇帝劉裕的妻侄,後來叛亂被殺,頭顱被斬下送到京城後,大臣上奏說:

梟首之憲,有國通典,懲戾思永,去惡宜深。臣等參議,須辜日限意,使依漢王莽事例,漆其頭首,藏於武庫。庶為鑒戒,昭示將來。

說得很清楚,王莽頭顱的處理是範例。

另一個是約五百年後南朝蕭梁後期,著名的「侯景之亂」的主角侯景。他活著的時候,有人聽他講話的聲音說:「此謂豺狼之聲,故能食人,亦當為人所食。」熟悉王莽的朋友大約會記得,也有人評價過:「莽所謂鴟目虎吻豺狼之聲者也,故能食人,亦當為人所食。」王莽的舌頭被人割下來吃掉,侯景的屍體也被百姓爭相臠割烹食,都是「為人所食」,兩人命運的相似不是巧合。從「歷史書寫」的角度看,為侯景立傳的人是透過「模仿」《漢書.王莽傳》,將侯景比附到王莽身上,從而達到將其貶為王莽同類這一「史筆」的效果。

侯景的頭顱怎麼處理的呢?——首至江陵,元帝命梟於市三日,然後煮而漆之,以付武庫。與臧質相似,也是在入藏武庫前才塗漆。據此推測,王莽的頭顱很可能先經過一定程度的防腐處理,保留了肌肉甚至臉部特徵,因此大約十幾天後懸掛到宛市上,舌頭依然可食;懸掛三天後取下才塗漆,多年後最終入藏洛陽武庫。

劉秀很有可能見過王莽的頭。

他是在新朝成長起來的,面對王莽頭顱的態度應該相當複雜。

他未必對王莽有什麼天生的反感,也知道假如沒有王莽,作為前漢的遠宗庶脈,他不會有任何機會登上皇位。不過,他和他的皇朝既然以中興漢室為立國的基礎,就不可能感激王莽,而且要堅決防止第二個王莽出現。

劉宋漆藏臧質頭顱,目的是「庶為鑒戒,昭示將來」;比侯景略晚的南朝陳朝,陳宣帝下詔把武庫裡收藏的許多叛臣的頭顱返還家屬,詔書中提到了當初收藏頭顱的原因,也是「古者反噬叛逆,盡族誅夷,所以藏其首級,誡之後世」。

王莽曾經是安漢公,而在英國建立共和國的克倫威爾,自稱護國公。這兩位不僅名號相似,連頭顱的命運也互為注腳。克倫威爾一六五八年病死,做防腐處理後下葬。兩年半後,復辟的斯圖亞特王朝挖出他的屍體斬首清算,頭顱被釘在西敏寺的屋頂旗桿上,向倫敦的臣民昭示弒君者的下場。這顆頭顱在宮頂竪了四十年,被一場大風雨刮落,從此進入民間收藏,輾轉多個收藏家之手,直到二百六十年後的一九六〇年,才被最後一位收藏者下葬於克倫威爾的母校劍橋大學。古今中外皆如此。劉秀收藏王莽的頭顱,首要原因也是引以為戒,提醒皇室防止權臣特別是外戚染指帝位,警告臣民這就是覬覦神器的下場。當然,劉秀及其子孫也從機制上強化皇帝集權,擇其大要:一是削弱外朝中央官僚機構的權力。劉秀將「三公」大司馬、大司徒、大司空去掉「大」字,分別改為太尉、司徒、司空,從形式上降低其身份;三公主要由文官擔任,處理帝國日常事務,未必能參與最高層政治,且更替頻繁,權力遠遠不能和前漢相比,前漢以外戚為大司馬輔佐皇帝的盛況一去不返。

二是重視中朝和內朝。借鑑前漢武帝、宣帝和王莽信任「身邊人」的做法,劉秀在中朝建立了自己的「辦公室」,俗稱尚書臺;內朝以宦官為主,一些在前漢還可由士人擔任的職務,逐漸專由宦官充任了。

三是調整軍事機制。在地方,除部分邊疆郡外,劉秀罷掉了絕大多數郡國的輕車、騎士、材官、樓船士等兵種,罷掉了軍事長官郡都尉,取消了郡國兵士每年秋天例行的操練演習和考核。郡國的軍事職能歸於太守,郡國雖然可以徵兵,但隨著時間推移,再加上漢制一般不允許郡兵跨郡活動,這些按期限服役又缺乏定期訓練的軍隊,戰鬥力越來越差,更類似於「民兵」。

在中央,和前漢長安「南北軍」相比,洛陽的「北軍五校」衛戍部隊、宮廷衛士,以及虎賁、羽林等禁衛軍雖然都精編了數量,但虎賁、羽林的地位得到提升,而且這幾支軍事力量都在向中央禁軍轉化,體現著皇帝以內馭外的思路。此外,戰爭期間因為軍情緊急,將帥調發軍隊比較隨意,劉秀在大臣的提醒下,恢復了前漢慣用的憑藉虎符、印信調發軍隊的機制,並完善監軍制度,注重向中央禁軍和外戰軍隊派駐監軍。

收藏王莽頭顱的第二個原因是——繼承,這一點可能比懲戒更重要。

王莽兵不血刃取前漢而代之,最重要的原因是蓬勃進取的儒家,猶如幽靈在中土遊蕩,找到了王莽這個肉身。儒家的勝利體現為王莽建立新朝。

雖然王莽激進的儒家改革最終失敗,但儒家精神已被社會各個層面廣泛接受。後漢人所理解的儒學,與前漢和後世的一大不同,就是對「讖緯」的重視。圖讖、緯書,是兩種不同的「經學衍生品」,都能用來闡發「神學思想」,探究上至宇宙陰陽、下至個人命運的神秘,被視為聖賢故意不載於經書的「微言大義」,所以合稱「讖緯」。

儒生出身的劉秀將他中興的漢朝作為肉身主動貢獻給儒家。他定都洛陽,完成了王莽在天下正中建立儒家之城的心願;他刪定和頒布圖讖,在王莽時期轟轟烈烈的祥瑞的基礎上,持續烘托著儒家的神學氣質。他按照王莽確立下來的祭祀、宗廟制度,重建後漢的官方祭典,並在王莽舊臣的協助下,藉著即位滿三十年的時機,以緯書中的「河圖」「洛書」為依據在泰山封禪。

劉秀死後,他的繼承者們也不斷抬高儒學在官方層面的地位。

當一個皇朝以某種意識形態自詡,其他人就很難直接利用這種意識形態來改朝換代了。

官僚們將「五經」看作「外學」,讖緯看作「內學」,兩者一視同仁,寫奏疏、傳詔令、論學術,都會引用,今文、古文經學者概莫能外。以漢家治天下的「孝」為例,後漢末年,潁川荀爽說:漢制使天下誦《孝經》,選吏舉孝廉。這是以經學為選舉制度的依據。同時,後世再熟悉不過的「三綱」,其關係的經典描述「君為臣綱、父為子綱、夫為妻綱」卻是出自緯書。普羅大眾當然不懂得什麼闡發、詮釋,也分不清今文、古文經學,他們對待儒家猶如信仰。仍然以「孝」為例,涿郡崔寔寫《四民月令》,記錄了每個月臣民應該做哪些事,其中幼童在十一月必須「讀《孝經》《論語》篇章」。經過漫長時光的薰陶,普通百姓對孝道可謂內化於心、外化於行,漢末黃巾起事劫掠郡國,遇到有孝子、烈女的村莊會繞過去……在後漢民間,早期佛道裡都能找到儒家教化的影子。

總之,儒教不是浮於表面的官方意識形態,而是滲透了漢家的日常生活、社會觀念、地方秩序、人才選舉等。後漢的中興不是前漢的簡單延續,而是發生了質變,是一種「舊邦新命」。

眾所周知,漢承秦制。前後漢社會的基本結構沒有本質變化,仍然是皇帝集權、郡縣制、律法和編戶齊民,此為「舊邦」。但後漢繼承了王莽新朝政治哲學的品位,以「舊邦」延續了新朝的「新命」,這是一種「混合政體」,可稱之為「秦制—儒教」體制。有的學者概括其為「律令和禮樂的相互補足作用」的「古典國制」,意思差不多。

漢宣帝曾說過漢朝「以霸王道雜之」的準則,這已經具備了混合政體的框架,但由於前漢在漢宣帝死後迅速滑向了儒教政治,因此這一框架缺乏豐富且實質的內涵。而在後漢,「秦制—儒教」體制逐漸充實,成為大家熟悉的禮教——這種混合政體粗略來說有四種特徵:皇權和儒家理想的混合。後漢皇帝及官僚的首要工作是汲取資源以滿足統治階層需要,皇帝生殺予奪、至高無上,地方官以徵稅捕盜、發遣繇役、鎮壓叛亂為主要職責,但他們都要扮演「民之父母」的角色:皇帝對臣民大赦、免賦、賑災,把皇家苑囿開放給農民耕種;地方官要勸農、巡春、敦風化俗。

郡縣制和鄉里共同體的混合。地方治理上,官僚體系等級森嚴,州郡縣政令暢通,淋灕盡致地體現著秦制;但鄉里有相當的自治性,有頭有臉的人物會結社立僤,還把鄉規民約刻在石頭上。

地方官來自外地,但和本地下屬之間不完全是冷冰冰的「上下級關係」,而是猶如君臣甚至父子。

律法和禮治的混合。後漢律法依然嚴酷,百姓動輒死罪、服役、守邊,但很多「社會矛盾」可以在禮的層面消弭,上升不到律法的層面。

忠君和懷土的混合。編戶齊民孝敬父母,依戀鄉土,會延伸出對漢家及皇帝的忠誠,遵循儒家禮教,君臣父慈子孝,天下人是一家人,為實現儒家描繪的「太平世」共同奮鬥。

在理想狀態下,後漢這個由劉氏一姓統治兆民的秦制政權,竟然有了家庭的溫情脈脈,達到了「化家為國」的境界。鄉里的自治自律和禮治的存在,為朝廷節省了大量治理成本;人們信仰儒教,就會認可能夠遵循儒道的皇帝和官僚;一個人越有孝行,越顧家,越親近鄉土,就越忠於漢家。漢家之天下成了天下人之天下,列祖列宗再也不用擔心有人借助儒家來奪取帝位了,這就是後漢從王莽身上繼承的最重要遺產。

當然,地方自治、依戀鄉土、家族意識,能夠促進社會穩定,維護漢家統治,也蘊含著相反的可能。皇帝做不到對儒教「取其精華,去其糟粕」,而是「要讓馬兒跑,就得給馬兒吃草」。後漢政權既然享受了儒家禮教對維護政權的正面意義,就不得不接受君子價值、家族意識、鄉土觀念對皇帝和集權的保留。這種「辯證法」恰恰就是混合政體的靈魂所在。

日本學者東晉次曾指出:「如果說東漢王朝是中國各代王朝禮教國家形態的原型,那麼王莽政權則是導致這一原型出現的誘因。」意思是說,王莽為「禮教中國」打了一個模型,雖然迅速失敗,後漢卻成為第一個品質可靠的製成品。此後,除個別政權之外,歷代皇朝都以建立禮教中國為目標,以建成禮教中國而自詡,哪怕是異族建立的帝國也概莫能外。

王莽的頭顱既提醒了外戚權臣的危險,也告誡了叛亂者的下場,還開啓了禮教中國的新路,更不必說新朝留下的諸多改革經驗與失敗教訓。按理說,後漢的皇室和臣民查漏補缺,無則加勉,會把天下經營得不錯。

或者說,與前漢從「後戰國時代」向「儒教國家」的逐步探索不同,後漢從一開始就擁有一個相對穩定、較為成熟的治理結構,但它留給人們的印象似乎是這樣的——明明著意強化集權,皇帝卻頻頻受制於外戚和權宦;刻意消除了內地郡國的軍事威脅,反而在漢末出現了秦崩以來最大規模的軍閥征戰;深度培養臣民信奉儒家就等於忠誠漢家的意識,民風敦厚淳樸,士風激揚婞直,卻出現了三分天下的局面……總之,後漢上中下各階層都在努力踐行禮教、創造太平,不僅沒能維持住後漢的國祚延續和版圖統一,此後更進入了近四百年的分裂時代(除了西晉的短暫統一)。作為一種帝國模式的「秦漢帝國」就此消亡,被「隋唐帝國」取代。

也可能是這樣的——外戚定期上臺,長期把持朝政,與帝位無限接近,卻令人迷惑地不篡權;皇帝和宦官,未必是宦官專了皇帝的權,更可能是皇帝維繫君臣大義,透過宦官專權;軍閥混戰十幾年,一直默認保留著漢帝;「三國」終結了後漢,卻不得不重視和爭奪後漢的遺產;「五胡入華」,晉室南渡,南北朝大分裂幾百年,竟然還能再度統一……「秦漢帝國」在禮教的加持下沒有消亡,而是融合孕育了「隋唐帝國」。

哪一種印象更可靠並不重要,也可能都對。一個皇朝乃至一種帝國模式的成敗,原因是多方面的。本書不可能面面俱到枚舉得失,而是集中演繹和追問:後漢從早期就形成的「秦制—儒教」結構是何種模樣,如何維持?這一結構如何失敗,如何寄託在新興的儒家士大夫身上得以在後世不斷重建?

讓我們告別開國的劉秀父子,也不去打擾漢末三國風流人物,溫和地走進後漢鼎盛的正午,走向黃昏,直至無邊黑夜。

漢更始元年九月(西元二十三年十月)上旬,幾名使者從長安城飛奔而出,向南陽郡的首府宛進發。他們此行的目的,是將一份重要證物送到駐蹕在宛的皇帝手中。

一路上,這個證物就靜靜躺在匣子裡。一顆被斬下沒幾日的頭顱,很快抵達宛城,與皇帝打了一個照面。

這是兩個皇帝開戰以來的第一次見面。活著的,是被後世稱為更始皇帝的劉玄,頭顱則曾經屬於剛剛滅亡的新朝皇帝王莽。

劉玄喜不自禁,親眼見到頭顱,就意味著在這場推翻新朝的血腥「革命」中,他取得了勝利。不過,長安雖然已經被攻佔,仍有洛陽等許多城池、據點在為王莽堅守。這顆頭顱勢必要發揮它應有的作用。就像當年項羽死後,他的封地魯國不向漢國投降,劉邦把項羽的頭拿到城下,魯國這才投降。劉玄下令,將頭顱懸掛到宛城的市場上。

在當時,市場是城市的「公共空間」,販夫販婦,人來人往,特別熱鬧。所以處死犯人或懸掛罪人首級,往往選在市場。宛城又是天下數得上的通都大邑,王莽的頭顱一掛,立刻引來圍觀。人們對頭顱又踢又打,甚至有好事者掰開頭顱的嘴巴,割下舌頭吃掉。王莽確實死了的消息不脛而走,對王莽之死半信半疑的人終於相信新朝徹底滅亡了,很多為王莽固守城池的守將聞訊投降。

洛陽也投降了。

劉玄決定把宮廷搬到位置更重要的洛陽去。他召來麾下的破虜大將軍、武信侯劉秀,命令他代理司隸校尉,先去洛陽打前站,修治戰爭期間損壞的宮室,更重要的是搭建起朝廷在洛陽的行政機制。劉秀這份工作做得又快又好,僅僅到下個月,也就是十月,劉玄就帶著宮廷人馬進駐了洛陽。

王莽的頭顱,應該也在劉玄的行李中,被一同帶了過去。

當月,劉玄前期派去長安的幾位將軍,因為沒能穩定住長安以及周邊局勢,迅速逃離,奔赴洛陽。他們為劉玄送來了王莽留下的皇帝車馬儀仗,請求劉玄盡快到長安坐鎮,穩定關中局面。但劉玄還不敢貿然離開,因為洛陽東面、北面,特別是河北一帶,割據自立的勢力多如牛毛,需要安排妥當才能去。

劉秀正渴望這樣一個機會,經過一番運作,他被劉玄拜為代理大司馬、持節,負責平定河北。看上去這是一個很高的職位,還持節代表皇帝,事實上在當時的亂局中,此類頭銜都是籠絡人心的濫賞濫封。劉秀是一個光桿司令,但他依然喜之不盡,迅速北上了。

河北安排妥當後,劉玄終於在第二年,也就是更始二年的二月,正式啓程去長安。

王莽的頭顱一種可能是留在了洛陽,另一種可能是繼續跟隨劉玄。畢竟劉玄去長安做皇帝是長遠打算,將王莽的頭丟在洛陽沒什引子:一顆頭顱的旅行麼意義,它理應被放置在帝國的首都,才能彰顯更始帝中興漢朝的偉業。

可惜的是,從劉玄入長安算起,還不到兩年,他所締造的更始漢朝就迅速潰敗。他和進入關中的赤眉軍開戰,和背叛的手下開戰,他任命的大臣和將軍互相開戰,再加上趁亂自立的其他勢力,劉玄敗退出長安城,最終向赤眉軍投降。赤眉軍在這期間也立了一個皇帝劉盆子,儼然有繼承漢室之勢。

王莽的頭顱呢?如果它確實跟隨劉玄到了長安,那麼它的主人就換成了赤眉政權。

劉秀早就拋棄了劉玄,在得知劉玄敗逃後的更始三年六月己未(西元二十五年八月五日)自立為皇帝,年號建武,後世稱為東漢或後漢。

三個月後的建武元年九月辛卯(西元二十五年十一月五日),替劉玄守衛洛陽的將軍獻城投降。不久,劉秀正式定都洛陽。又過了兩個多月,劉玄在長安被赤眉軍所殺。

建武三年二月(西元二十七年三月),經營關中失敗、逃離長安的赤眉軍被劉秀徹底擊敗,並向劉秀投降,還奉上了繼承劉玄的更始漢朝時所獲得的寶物:上所得傳國璽綬,更始七尺寶劍及玉璧各一。「傳國璽綬」就是前漢的傳國玉璽和皇帝綬帶,為王莽所繼承。王莽被斬首時,身上的璽綬也一併被拿走,經劉玄和劉盆子之手,至此終於歸了劉秀。這裡沒有提到王莽的頭。假如赤眉軍當時也帶著王莽的頭,史書在此應該會有記載。既然沒有提及,那麼它很可能還留在長安。

後人難以知曉,這顆頭顱是從長安被送到了洛陽,還是劉秀在建武六年四月(西元三十年五月)第一次抵達長安時所發現。總之,它最終被放置在了洛陽的武庫裡。

武庫,主要存放武器等軍事物資,但也是後漢帝國的「國家博物館」「軍事博物館」,收藏了許多體現漢室榮譽輝煌和帝國政教的東西,據說有劉邦斬蛇的劍、孔子穿過的草鞋。王莽的頭顱並列其中,其意味已然不同。

從王莽被殺之時算起,這顆頭顱經歷了大約七年的坎坷旅行,終於從新朝覆亡的證物變為後漢崛起的寶物,它在武庫中被保管的歲月將比後漢持續的時間還要長……於是問題來了——第一,王莽的頭,究竟是怎麼被保管的?是有效實現了防腐,還是早已經變成了骷髏?第二,如果說劉玄急需這顆頭顱來印證自己的勝利,並加速天下的平定,那麼劉秀及其帝國保留頭顱的意義何在?

前漢之時,匈奴滅亡大月氏,將其首領的頭顱進行了處理,製作成骷髏飲器。這種習慣在二十世紀早期某些地區仍可以見到。無獨有偶,在中土,司馬遷記錄春秋末期智伯被殺後,「趙襄子最怨智伯,漆其頭以為飲器」。兩者的不同,在於一個「漆」字。

顯然,「漆」是用來防腐的。如果一個頭顱到手的時候就已腐爛不堪,那麼將其骷髏化處理是不得已的選擇;如果是一顆新鮮斬下的頭顱,就有條件先防腐,盡可能保留相貌。縱觀古代歷史,頭顱的防腐不止一種辦法:有的用鹽,相當於醃製;有的用煮,減緩腐敗;考慮到漢代的漆器尤為發達,用漆防腐是比較便利的方式。

由於史料沒有直接記載,只能從後世的「歷史書寫」中推測王莽頭顱的處理方式:一是約四百年後的東晉末、劉宋初,有個叫臧質的將軍,是劉宋開國皇帝劉裕的妻侄,後來叛亂被殺,頭顱被斬下送到京城後,大臣上奏說:

梟首之憲,有國通典,懲戾思永,去惡宜深。臣等參議,須辜日限意,使依漢王莽事例,漆其頭首,藏於武庫。庶為鑒戒,昭示將來。

說得很清楚,王莽頭顱的處理是範例。

另一個是約五百年後南朝蕭梁後期,著名的「侯景之亂」的主角侯景。他活著的時候,有人聽他講話的聲音說:「此謂豺狼之聲,故能食人,亦當為人所食。」熟悉王莽的朋友大約會記得,也有人評價過:「莽所謂鴟目虎吻豺狼之聲者也,故能食人,亦當為人所食。」王莽的舌頭被人割下來吃掉,侯景的屍體也被百姓爭相臠割烹食,都是「為人所食」,兩人命運的相似不是巧合。從「歷史書寫」的角度看,為侯景立傳的人是透過「模仿」《漢書.王莽傳》,將侯景比附到王莽身上,從而達到將其貶為王莽同類這一「史筆」的效果。

侯景的頭顱怎麼處理的呢?——首至江陵,元帝命梟於市三日,然後煮而漆之,以付武庫。與臧質相似,也是在入藏武庫前才塗漆。據此推測,王莽的頭顱很可能先經過一定程度的防腐處理,保留了肌肉甚至臉部特徵,因此大約十幾天後懸掛到宛市上,舌頭依然可食;懸掛三天後取下才塗漆,多年後最終入藏洛陽武庫。

劉秀很有可能見過王莽的頭。

他是在新朝成長起來的,面對王莽頭顱的態度應該相當複雜。

他未必對王莽有什麼天生的反感,也知道假如沒有王莽,作為前漢的遠宗庶脈,他不會有任何機會登上皇位。不過,他和他的皇朝既然以中興漢室為立國的基礎,就不可能感激王莽,而且要堅決防止第二個王莽出現。

劉宋漆藏臧質頭顱,目的是「庶為鑒戒,昭示將來」;比侯景略晚的南朝陳朝,陳宣帝下詔把武庫裡收藏的許多叛臣的頭顱返還家屬,詔書中提到了當初收藏頭顱的原因,也是「古者反噬叛逆,盡族誅夷,所以藏其首級,誡之後世」。

王莽曾經是安漢公,而在英國建立共和國的克倫威爾,自稱護國公。這兩位不僅名號相似,連頭顱的命運也互為注腳。克倫威爾一六五八年病死,做防腐處理後下葬。兩年半後,復辟的斯圖亞特王朝挖出他的屍體斬首清算,頭顱被釘在西敏寺的屋頂旗桿上,向倫敦的臣民昭示弒君者的下場。這顆頭顱在宮頂竪了四十年,被一場大風雨刮落,從此進入民間收藏,輾轉多個收藏家之手,直到二百六十年後的一九六〇年,才被最後一位收藏者下葬於克倫威爾的母校劍橋大學。古今中外皆如此。劉秀收藏王莽的頭顱,首要原因也是引以為戒,提醒皇室防止權臣特別是外戚染指帝位,警告臣民這就是覬覦神器的下場。當然,劉秀及其子孫也從機制上強化皇帝集權,擇其大要:一是削弱外朝中央官僚機構的權力。劉秀將「三公」大司馬、大司徒、大司空去掉「大」字,分別改為太尉、司徒、司空,從形式上降低其身份;三公主要由文官擔任,處理帝國日常事務,未必能參與最高層政治,且更替頻繁,權力遠遠不能和前漢相比,前漢以外戚為大司馬輔佐皇帝的盛況一去不返。

二是重視中朝和內朝。借鑑前漢武帝、宣帝和王莽信任「身邊人」的做法,劉秀在中朝建立了自己的「辦公室」,俗稱尚書臺;內朝以宦官為主,一些在前漢還可由士人擔任的職務,逐漸專由宦官充任了。

三是調整軍事機制。在地方,除部分邊疆郡外,劉秀罷掉了絕大多數郡國的輕車、騎士、材官、樓船士等兵種,罷掉了軍事長官郡都尉,取消了郡國兵士每年秋天例行的操練演習和考核。郡國的軍事職能歸於太守,郡國雖然可以徵兵,但隨著時間推移,再加上漢制一般不允許郡兵跨郡活動,這些按期限服役又缺乏定期訓練的軍隊,戰鬥力越來越差,更類似於「民兵」。

在中央,和前漢長安「南北軍」相比,洛陽的「北軍五校」衛戍部隊、宮廷衛士,以及虎賁、羽林等禁衛軍雖然都精編了數量,但虎賁、羽林的地位得到提升,而且這幾支軍事力量都在向中央禁軍轉化,體現著皇帝以內馭外的思路。此外,戰爭期間因為軍情緊急,將帥調發軍隊比較隨意,劉秀在大臣的提醒下,恢復了前漢慣用的憑藉虎符、印信調發軍隊的機制,並完善監軍制度,注重向中央禁軍和外戰軍隊派駐監軍。

收藏王莽頭顱的第二個原因是——繼承,這一點可能比懲戒更重要。

王莽兵不血刃取前漢而代之,最重要的原因是蓬勃進取的儒家,猶如幽靈在中土遊蕩,找到了王莽這個肉身。儒家的勝利體現為王莽建立新朝。

雖然王莽激進的儒家改革最終失敗,但儒家精神已被社會各個層面廣泛接受。後漢人所理解的儒學,與前漢和後世的一大不同,就是對「讖緯」的重視。圖讖、緯書,是兩種不同的「經學衍生品」,都能用來闡發「神學思想」,探究上至宇宙陰陽、下至個人命運的神秘,被視為聖賢故意不載於經書的「微言大義」,所以合稱「讖緯」。

儒生出身的劉秀將他中興的漢朝作為肉身主動貢獻給儒家。他定都洛陽,完成了王莽在天下正中建立儒家之城的心願;他刪定和頒布圖讖,在王莽時期轟轟烈烈的祥瑞的基礎上,持續烘托著儒家的神學氣質。他按照王莽確立下來的祭祀、宗廟制度,重建後漢的官方祭典,並在王莽舊臣的協助下,藉著即位滿三十年的時機,以緯書中的「河圖」「洛書」為依據在泰山封禪。

劉秀死後,他的繼承者們也不斷抬高儒學在官方層面的地位。

當一個皇朝以某種意識形態自詡,其他人就很難直接利用這種意識形態來改朝換代了。

官僚們將「五經」看作「外學」,讖緯看作「內學」,兩者一視同仁,寫奏疏、傳詔令、論學術,都會引用,今文、古文經學者概莫能外。以漢家治天下的「孝」為例,後漢末年,潁川荀爽說:漢制使天下誦《孝經》,選吏舉孝廉。這是以經學為選舉制度的依據。同時,後世再熟悉不過的「三綱」,其關係的經典描述「君為臣綱、父為子綱、夫為妻綱」卻是出自緯書。普羅大眾當然不懂得什麼闡發、詮釋,也分不清今文、古文經學,他們對待儒家猶如信仰。仍然以「孝」為例,涿郡崔寔寫《四民月令》,記錄了每個月臣民應該做哪些事,其中幼童在十一月必須「讀《孝經》《論語》篇章」。經過漫長時光的薰陶,普通百姓對孝道可謂內化於心、外化於行,漢末黃巾起事劫掠郡國,遇到有孝子、烈女的村莊會繞過去……在後漢民間,早期佛道裡都能找到儒家教化的影子。

總之,儒教不是浮於表面的官方意識形態,而是滲透了漢家的日常生活、社會觀念、地方秩序、人才選舉等。後漢的中興不是前漢的簡單延續,而是發生了質變,是一種「舊邦新命」。

眾所周知,漢承秦制。前後漢社會的基本結構沒有本質變化,仍然是皇帝集權、郡縣制、律法和編戶齊民,此為「舊邦」。但後漢繼承了王莽新朝政治哲學的品位,以「舊邦」延續了新朝的「新命」,這是一種「混合政體」,可稱之為「秦制—儒教」體制。有的學者概括其為「律令和禮樂的相互補足作用」的「古典國制」,意思差不多。

漢宣帝曾說過漢朝「以霸王道雜之」的準則,這已經具備了混合政體的框架,但由於前漢在漢宣帝死後迅速滑向了儒教政治,因此這一框架缺乏豐富且實質的內涵。而在後漢,「秦制—儒教」體制逐漸充實,成為大家熟悉的禮教——這種混合政體粗略來說有四種特徵:皇權和儒家理想的混合。後漢皇帝及官僚的首要工作是汲取資源以滿足統治階層需要,皇帝生殺予奪、至高無上,地方官以徵稅捕盜、發遣繇役、鎮壓叛亂為主要職責,但他們都要扮演「民之父母」的角色:皇帝對臣民大赦、免賦、賑災,把皇家苑囿開放給農民耕種;地方官要勸農、巡春、敦風化俗。

郡縣制和鄉里共同體的混合。地方治理上,官僚體系等級森嚴,州郡縣政令暢通,淋灕盡致地體現著秦制;但鄉里有相當的自治性,有頭有臉的人物會結社立僤,還把鄉規民約刻在石頭上。

地方官來自外地,但和本地下屬之間不完全是冷冰冰的「上下級關係」,而是猶如君臣甚至父子。

律法和禮治的混合。後漢律法依然嚴酷,百姓動輒死罪、服役、守邊,但很多「社會矛盾」可以在禮的層面消弭,上升不到律法的層面。

忠君和懷土的混合。編戶齊民孝敬父母,依戀鄉土,會延伸出對漢家及皇帝的忠誠,遵循儒家禮教,君臣父慈子孝,天下人是一家人,為實現儒家描繪的「太平世」共同奮鬥。

在理想狀態下,後漢這個由劉氏一姓統治兆民的秦制政權,竟然有了家庭的溫情脈脈,達到了「化家為國」的境界。鄉里的自治自律和禮治的存在,為朝廷節省了大量治理成本;人們信仰儒教,就會認可能夠遵循儒道的皇帝和官僚;一個人越有孝行,越顧家,越親近鄉土,就越忠於漢家。漢家之天下成了天下人之天下,列祖列宗再也不用擔心有人借助儒家來奪取帝位了,這就是後漢從王莽身上繼承的最重要遺產。

當然,地方自治、依戀鄉土、家族意識,能夠促進社會穩定,維護漢家統治,也蘊含著相反的可能。皇帝做不到對儒教「取其精華,去其糟粕」,而是「要讓馬兒跑,就得給馬兒吃草」。後漢政權既然享受了儒家禮教對維護政權的正面意義,就不得不接受君子價值、家族意識、鄉土觀念對皇帝和集權的保留。這種「辯證法」恰恰就是混合政體的靈魂所在。

日本學者東晉次曾指出:「如果說東漢王朝是中國各代王朝禮教國家形態的原型,那麼王莽政權則是導致這一原型出現的誘因。」意思是說,王莽為「禮教中國」打了一個模型,雖然迅速失敗,後漢卻成為第一個品質可靠的製成品。此後,除個別政權之外,歷代皇朝都以建立禮教中國為目標,以建成禮教中國而自詡,哪怕是異族建立的帝國也概莫能外。

王莽的頭顱既提醒了外戚權臣的危險,也告誡了叛亂者的下場,還開啓了禮教中國的新路,更不必說新朝留下的諸多改革經驗與失敗教訓。按理說,後漢的皇室和臣民查漏補缺,無則加勉,會把天下經營得不錯。

或者說,與前漢從「後戰國時代」向「儒教國家」的逐步探索不同,後漢從一開始就擁有一個相對穩定、較為成熟的治理結構,但它留給人們的印象似乎是這樣的——明明著意強化集權,皇帝卻頻頻受制於外戚和權宦;刻意消除了內地郡國的軍事威脅,反而在漢末出現了秦崩以來最大規模的軍閥征戰;深度培養臣民信奉儒家就等於忠誠漢家的意識,民風敦厚淳樸,士風激揚婞直,卻出現了三分天下的局面……總之,後漢上中下各階層都在努力踐行禮教、創造太平,不僅沒能維持住後漢的國祚延續和版圖統一,此後更進入了近四百年的分裂時代(除了西晉的短暫統一)。作為一種帝國模式的「秦漢帝國」就此消亡,被「隋唐帝國」取代。

也可能是這樣的——外戚定期上臺,長期把持朝政,與帝位無限接近,卻令人迷惑地不篡權;皇帝和宦官,未必是宦官專了皇帝的權,更可能是皇帝維繫君臣大義,透過宦官專權;軍閥混戰十幾年,一直默認保留著漢帝;「三國」終結了後漢,卻不得不重視和爭奪後漢的遺產;「五胡入華」,晉室南渡,南北朝大分裂幾百年,竟然還能再度統一……「秦漢帝國」在禮教的加持下沒有消亡,而是融合孕育了「隋唐帝國」。

哪一種印象更可靠並不重要,也可能都對。一個皇朝乃至一種帝國模式的成敗,原因是多方面的。本書不可能面面俱到枚舉得失,而是集中演繹和追問:後漢從早期就形成的「秦制—儒教」結構是何種模樣,如何維持?這一結構如何失敗,如何寄託在新興的儒家士大夫身上得以在後世不斷重建?

讓我們告別開國的劉秀父子,也不去打擾漢末三國風流人物,溫和地走進後漢鼎盛的正午,走向黃昏,直至無邊黑夜。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價