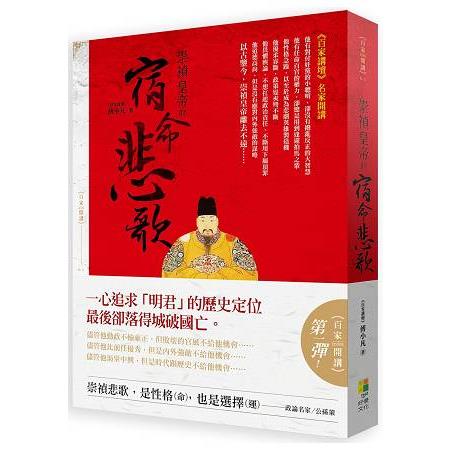

崇禎皇帝的宿命悲歌

《百家講壇》名家開講,以現代觀點重新詮釋傳統智慧活動訊息

內容簡介

【百家開講】系列

以現代觀點重新詮釋傳統智慧

崇禎皇帝登基390周年

《百家講壇》名家開講

他意外登位,成功掃除奸黨,推動轉型正義!

他品格優秀,勤儉律己,勤奮治國!

但是在他之前的兩位皇帝,留給他的是一個無法收拾的爛攤子:

貪腐橫行,文官貪財,武將怕死

天災人禍,財政困難,民不聊生

流寇肆虐、異族劫掠、內憂外患

儘管他勤政不輸雍正,但敗壞的官風不給他機會

儘管他比前任優秀,但是內外強敵不給他機會

儘管他渴望中興,但是時代跟歷史不給他機會

他有對付奸黨的小聰明,卻沒有撥亂反正的大智慧

他有任命百官的權力,卻總是用到逢迎拍馬之輩

他性格急躁,以至於成為悲劇英雄製造機

他優柔寡斷,政策髮夾彎不斷

他畏懼輿論、不想扛起政治責任,不斷用下屬頂罪

他道德高尚,但是沒有應對內外強敵的謀略

當前兩任隨意揮霍、貪腐成風造成經濟停滯不前,民生前途黯淡之際,北方強敵崛起,文攻武嚇不斷﹔

當轉型正義變成私人鬥爭的工具,無法帶動政治革新﹔

當內閣成員不斷更替,從上到下沒有人要主動承擔政治責任,提不出應對時局的最佳策略﹔

當政策選擇遭遇不講道理的偏頗輿論壓力時,領導人沒有堅定的信念與意志力,只能朝令夕改,髮夾彎不斷﹔

無論他如何努力,最終難逃亡國命運,以身殉國

一心追求「明君」的歷史定位,最後卻落得城破國亡

以古鑒今,崇禎皇帝離去不遠……

崇禎皇帝登基390周年

他被迫從兄長手裡繼承皇位,

歷經驚險、殘酷的宮廷鬥爭,逐步掌握實權,

剷除貪腐的「閹黨」集團,平反冤屈,

推動轉型正義,企圖整飭政風、再歷中興。

然而,

祖父萬曆皇帝在位48年,將近30年不理朝政﹔

父親泰昌皇帝在位僅29天﹔

哥哥天啟皇帝在位7年,大部分時間都在玩,

他們留給崇禎皇帝的,是一付爛攤子:

財政困難,民不聊生:流寇四起,內憂不斷﹔

政治貪腐,行政失靈:文官貪財,武將怕死﹔

強敵崛起,邊關告急:外族入侵,犯境劫掠。

雖然,崇禎皇帝擁有優秀的個人特質:

勤奮:好學不倦,文武雙全

勤儉:節衣縮食,杜絕奢糜

勤政:每日工作超過14個小時,憂心國政

但是難以應付惡質的官風、吃緊的財政、後金的軍事侵略與流寇的不斷騷擾。

加上他性格上的缺陷:

急於求成:望治心切,在位17年,更換19任內閣首輔(宰相)、50多個內閣成員,也無助於行政推動﹔

不想負責:畏懼輿論,在重大決策上,不想承擔政治責任(不沾鍋!),事情敗露之後,找替罪羊頂罪,

官員人人自危,再也不敢講真話。

優柔寡斷:關鍵時刻,無法痛下決心,致使政治、軍事情況一再惡化。

生性多疑:得到人才,卻無法全心信任,甚至錯殺忠臣,讓自己成為「悲劇英雄製造機」。

面對腐敗的政治、連年的災害、飢民的造反、外族的入侵,他卻錯殺忠臣,自毀長城,無論他再怎麼努力,也無法挽救城破國亡的宿命。

當北京城破,崇禎皇帝要求皇后自盡、送走兒子、斬殺女兒長平公主之後,他獨自一人,披頭散髮走上煤山,在老槐樹上吊自殺,壯烈殉國,結束短短34歲的人生,令後人婉惜不已。

本書以崇禎年間的歷史為背景,詳述了末代皇帝朱由檢在為十七年來企圖中興大明,卻又無回天,最終走向失敗的過程。作者從獨特的角度分析了包括崇禎皇帝在內的諸多歷史人物的個人悲劇,以及明朝滅亡的深層原因。運用豐富詳實的歷史資料,勾畫了明末昏暗腐朽的暮氣晚景,書中也隱藏著對國家命運的悲嘆。

作為歷史上最悲情的皇帝,他的命運不由自主,王朝的衰敗早已由他的前前任與前任註定,他優秀的個人特質以及性格的缺陷,使他無法扭轉國家的命運。崇禎皇帝的悲劇,甚至整個大明王朝的淪亡,對於現代讀史者,充滿著深刻的啟示意義。

名人推薦

名人推薦

政論名家 公孫策 誠意推薦:

崇禎悲歌,是性格(命),也是選擇(運)。

作者深入人物的內心世界,帶領讀者進入歷史情境,筆法令人擊節讚賞;同時又能以宏觀視野與時間縱深做異時空對照,讓讀者從了解「來龍」領略「去脈」。如此「循循善誘」之下,讀者實不難做出自己對崇禎皇帝一生功過的評價。

目錄

品史為鑒:崇禎皇帝離去不遠

第一章 臨危受命

西元一六二七年,年僅二十二歲的大明王朝第十五位皇帝——天啟皇帝朱由校突然駕崩,最高權力出現真空,大明王朝陷入非常危險的境地。天啟皇帝是一位什麼樣的皇帝,為何會英年早逝?在他離世之後,對朝廷威脅最大的人物是誰,又會給風雨飄搖的大明王朝帶來怎樣的麻煩呢?

第二章 剷除「閹黨」

西元一六二八年,信王朱由檢繼承皇位,他就是歷史上有名的崇禎皇帝。這位年輕的繼位者希望重振大明王朝的輝煌,當務之急,就是除去身邊的隱患。是什麼樣的人讓崇禎皇帝感到自己受到了威脅?他能否識破並挫敗陰謀,從兄長——那個傀儡皇帝的陰影中走出來,收回權力,掌控自己和大明王朝的命運?

第三章 轉型正義

雖然魏忠賢已死,「閹黨」集團遭到重創,其實力仍不容小視,剷除「閹黨」的工作此時才剛剛開始。經此一役,崇禎皇帝積累了初步的政治經驗,他還需要用什麼樣的辦法來對付「閹黨」餘逆?在「閹黨」當權的日子裡,那些不曾屈服的忠良之士有怎樣的遭遇?皇帝能否為他們洗清罪名,讓他們重獲自由?

第四章 懲治貪腐

從古至今,揭發和懲戒貪腐,對當政者來說都是棘手的難題,這對崇禎皇帝而言也不例外。當政者能感受到貪腐的存在,但要真的指明具體的人和事,拿出證據,又談何容易?急於糾正貪腐之風的崇禎皇帝面臨著怎樣的難題?他採取的措施能否對積弊已久的大明王朝帶來積極的成效?

第五章 平遼方略

崇禎皇帝要推行「新政」,除了對內治理貪腐,還有哪項重要的舉措?為什麼說這項舉措的成敗同樣關乎大明王朝的興衰存亡?在對內反腐工作並未發揮實質作用的情況下,這另外一項舉措是否能順利實行?

第六章 寧遠兵變

袁崇煥誇口:「五年之內收復遼東」,獲得崇禎皇帝所賜的尚方寶劍和「便宜行事之權」的口頭承諾。然而,在上任之初,他便遇到了麻煩。他在離京赴任的路上聽到了什麼消息,發生了什麼大事?接下來,他會採取什麼行動?他的舉措能讓崇禎皇帝感到滿意嗎?他能否兌現自己的諾言?

第七章 同室操戈

就在袁崇煥下決心平遼的時候,卻接連遇到麻煩,雖然在崇禎皇帝的支持下,他已經平定了接二連三的兵變危機,但要兌現諾言,還面臨重重困難。恰在此時,他又遇上了地方實力派人物強有力的挑戰,這個人是誰?在他的挑戰下,袁崇煥的海上戰略目標還能實現嗎?

第八章 保衛北京

袁崇煥和毛文龍之間的矛盾愈演愈烈,最終釀成了同室操戈的悲劇。他為什麼要殺掉毛文龍?是否有什麼難言之隱?崇禎皇帝和皇太極在得知這個消息之後,分別會有怎樣的反應?

第九章 暗流湧動

在除掉毛文龍之後,袁崇煥其實已經將自己逼上了絕路,他會面臨怎樣嚴重的後果,還能否從人生的陰影中走出來?在他陷入危機時,遼東形勢又會發生哪些變化?

第十章 打擊朋黨

崇禎皇帝殺掉袁崇煥的真實原因是什麼,會不會另有隱情?在此之後,大明王朝將向怎樣的方向走下去,崇禎皇帝登基以來的上升局面能否繼續?

第十一章 崇禎遭「瘟」

處心積慮的溫體仁終於扳倒了周延儒,成為內閣首輔。然而此時,文震孟被破格提拔為內閣大學士,這引起了溫體仁的關注。文震孟會威脅到溫體仁的利益嗎?溫體仁會採取什麼樣的行動來消除潛在的威脅?

第十二章 民變蜂起

溫體仁被皇帝趕回老家,是大明朝廷的一件好事。而隨之而來的另一件事,更讓崇禎皇帝感到興奮:李自成領導的農民軍在車箱峽被困。李自成究竟是何許人也?他所帶領的農民軍能否從大明軍隊的圍剿中逃脫出來呢?

第十三章 圍剿流寇

由於大明軍隊指揮人員和崇禎皇帝的判斷失誤,李自成詐降成功,和他的軍隊一起死裡逃生,繼續造反。碰上這種不好對付的農民軍領袖,崇禎皇帝會派誰帶兵去消滅他們呢?

第十四章 外患內憂

眼看消滅高迎祥殘部的戰鬥勝利在望,一個新的消息卻如同晴天霹靂,擾亂了大明軍隊的陣腳——內亂尚未平息,突破了長城防線的滿族軍隊給大明王朝帶來了新的麻煩。袁崇煥已被處死,此時崇禎皇帝還能依靠哪位大將率領部隊應對外敵的進犯呢?

第十五章 平定內亂

滿族軍隊方面的困擾尚未解除,來自農民起義軍方面的麻煩又接踵而來。儘管在消滅內患的戰場上初嘗勝利的滋味,但對大明王朝而言,這一重危機卻遠未結束。崇禎皇帝打算如何平定內亂?他能否實現自己的目標?

第十六章 議和風波

在內亂暫時平定下來之後,大明王朝接下來還必須面對滿族軍隊的侵襲。該怎樣做才能擺脫內外交困的局面,是擺在崇禎皇帝面前的一道難題。他想到解決問題的辦法了嗎?他的決定能否得到大臣們的支持?

第十七章 無果而終

面對內外兩重困局,楊嗣昌向崇禎皇帝提出與清軍議和的建議,為皇帝所接納,卻又遭到了群臣的反對。崇禎皇帝該怎麼做,才能得到更多大臣的支持,在保證國家安全的同時保全大明朝的尊嚴?他還將面臨怎樣的困難?

第十八章 死灰復燃

崇禎皇帝認為,是盧象昇的指揮不當導致了老臣孫承宗的死,於是撤了盧象昇的職。大明軍隊已經失去了孫承宗這員大將,接下來,皇帝將會派誰去迎戰八旗鐵騎?大明軍隊還有在戰鬥中取勝的把握嗎?

第十九章 遙相呼應

楊嗣昌要剿滅張獻忠及其部隊,卻又得罪了在這個任務當中對自己來說至關重要的兩員大將。他還能不辱使命剿滅張獻忠嗎?等待他的將是怎樣的命運?

第二十章 夢斷遼東

楊嗣昌去世,張獻忠、李自成率領的農民軍無法被剿滅,清軍沿用明朝軍隊自己曾經用過的駐兵蠶食戰術來對付他們,收效顯著。面對如此困局,誰能挺身而出,率領明朝軍隊與清人作戰?他能戰勝皇太極帶領的八旗軍隊嗎?

第二十一章 無力擔當

遼東戰事的失利對已經陷入嚴重危機的大明王朝而言,無疑是雪上加霜,此時議和的方案又重新被提了出來。這一次,大明王朝與諸國之間的議和能否成功?大明王朝能否借此從雙線作戰的疲憊中找到喘息的機會?

第二十二章 怒殺言官

由於朱由檢缺乏政治家應有的魄力,明朝與清國之間的議和計畫再次失敗。面對清軍大舉入侵的困局,內閣首輔周延儒突發奇想,試圖用一種奇怪的辦法抵禦敵人。他用的是什麼招數,能起到震懾敵人的作用嗎?崇禎皇帝對此有何看法?

第二十三章 爭奪開封

無力回天的內閣首輔周延儒被皇帝賜死,大明王朝中興的希望就此破滅。儘管清兵已經撤出邊境,李自成的農民起義軍此時又來圍攻中原要地開封,使原本風雨飄搖的大明王朝陷入江山隨時易主的絕境。中原守軍能否抵擋李自成部隊的強勢進攻,開封城將面臨怎樣的考驗?

第二十四章 兵出潼關

正當開封城被圍多日,陷入絕望之際,有人建議巡撫鑿開黃河大堤,水淹李自成的農

序/導讀

推薦文

命運:性格與選擇

公孫策

書名《宿命悲歌》,自有為崇禎皇帝抱屈的意味。而我曾聽過一位老師對命運的詮釋:命,就是你的性格;運,就是你的選擇。我對這個詮釋非常認同,也以此審視崇禎的命運。

崇禎皇帝接下的是一個爛攤子?是。

那麼是一個「他無法收拾」的爛攤子?這一點就有討論的空間了:該不該收拾,是他的判斷;要不要收拾,是他的性格;用什麼手段收拾,則是他的選擇。

崇禎面對的第一個大爛攤子是魏忠賢。明朝的閹宦擅權以魏忠賢為最,不但政由他一人出,更形成了一個龐大的集團:除了內廷宦官,外廷更有「五虎」、「五彪」、「十狗」、「十孩兒」、「四十孫」,自內閣六部到四方督撫,都是同黨,「順旨者皆拜為乾父,行五拜九叩頭禮,呼九千九百歲爺爺」。崇禎即位時,還是魏忠賢親自迎他入宮,天啟皇帝(崇禎的哥哥)臨終更遺命「委用忠賢」。

那是一六二七年八月的事情,十月魏忠賢免職,十一月抄家、魏忠賢自殺,十二月「五虎」、「五彪」等皆伏法。史書上對這一段記載簡單,但我們可以想見絕不簡單,四個月之內,如此龐大、嚴密且盤根錯節的掌權集團就此灰飛煙滅!這顯示了崇禎皇帝有決斷(性格/命)且有手段(選擇/運)。

那麼,崇禎是位有謀能斷的皇帝嘍?不然,再往後卻「以下皆非」了:

對關外的清國要軍事對抗還是懷柔安撫(如北宋)?他選擇對抗,可是他卻殺了袁崇煥。

對關內的流寇要撫還是剿?他選擇剿,卻又採納加稅(遼餉、剿餉、練餉等名目)之議,反而擴大了流寇的群眾基礎。

當他說出「諸臣誤朕」時,全無反省這些誤國之臣可都是「朕」欽點的。

最終他決定自殺殉國(而非出奔),是性格,也是選擇。

本書作者深入人物的內心世界,帶領讀者進入歷史情境,筆法令人擊節讚賞;同時又能以宏觀視野與時間縱深做異時空(如以諸葛亮面對宦官情境)對照,讓讀者從了解「來龍」領略「去脈」,實大有俾益。如此「循循善誘」之下,讀者實不難做出自己對崇禎皇帝一生功過的評價。

編輯序

品嘗、品味、品評

重回歷史現場,體驗歷史人物的悲歡喜樂,理解他們的思考與選擇。

鑒別、鑒賞、借鑒

拉開時空距離,判讀歷史長河的脈動趨勢,擴大我們的視野與智慧。

第一次知道崇禎皇帝是在金庸先生的小說《碧血劍》後附錄的《袁崇煥評傳》,文中引述清代史家趙翼在《廿二史劄記》的說法:「明之亡,不亡於崇禎,而亡於萬曆」。幾乎同時,史學名家黃仁宇先生的《萬曆十五年》也在台灣出版,更以「長期歷史的合理性」,由萬曆十五年這不甚重要的一年,鋪陳出明朝終將敗亡的歷史脈絡與社會結構因素。兩位先生強大的文字感染力,將明末人物所經歷的那種身不由主,無力擺脫歷史洪流宿命,集體朝向衰敗深淵沉淪的處境,描繪得淋漓盡致,也讓讀者讀罷低迴不已。

作為【百家開講】的第一本書,編者選擇了由《百家講壇》名家傅小凡教授的這本《非自願的亡國之君》,傅教授以崇禎朝的時間為綱,重要事件為主題,詳述崇禎皇帝的一生,以及明朝最後十七年登場的重要人物。作者運用豐富的歷史資料以及活潑生動的敘事方式,情節環環相扣,歷史場景與人物躍然紙上﹔更重要的是,傅教授除了敘述史實之外,更深入人物的內心世界,分析他們所作所為的心理因素與社會環境,帶領讀者重回歷史現場,親歷崇禎王朝的驚滔駭浪。

作為一位學有專精的歷史學者,傅教授在行文之中,更以宏觀的視野,從現代觀點指出崇禎皇帝以及同時代人物的侷限性。當崇禎皇帝下旨將袁崇煥凌遲處死時,崇禎皇帝並不知道他這是自毀長城﹔同樣,當崇禎皇帝最後悲憤地寫下「諸臣誤朕」、「文臣人人可殺」時,他並不知道官場敗壞的因子早已埋下,城破國亡的宿命不以他個人的意志為轉移。「後見之明」雖說是讀史者的特權,但也因為拉開了時空距離,我們能夠從歷史的脈動與趨勢中,開啟我們的想像視野與智慧。

當崇禎皇帝在三百九十年前登上紫禁城的龍椅時,他不知道他接下的是一個他無法收拾的爛攤子:

因為萬曆皇帝的怠惰與任性,濫徵「礦稅」,使得已經因為土地兼併而破產的民生經濟更加惡化,除了讓國家財政陷入困境之外,更引發農民造反。

因為天啟皇帝寵信魏忠賢,「閹黨」橫行,陷害忠良,官場風氣大壞,國家幾無人才可用。

關外異族崛起,由於軍事指揮失當,致使後金順利建國,成為邊防大患,除了加重財政支出,更造成京城安危的重大威脅。

從成功剪除魏忠賢及其黨羽的過程來看,崇禎皇帝是有謀略的。而他接下要平反冤屈,推動轉型正義,整頓官場風氣,以他的勤政與勤奮,還有勤儉程度,並不輸給後來清朝的雍正皇帝。

但是內憂外患不給他機會,在他上台沒多久,後金兵臨城下,農民造反勢力蜂起串連。他只能焦頭爛額地應付各種變局,也使得他急於求成的性格缺陷表露無遺,以致於錯殺袁崇煥,自毀長城,從此對後金的戰役從無勝利,只有挨打的份。也讓他在面對農民造反時「撫剿不定」,除了損兵折將之外,更給流寇坐大的機會。

隨著一波波驚滔駭浪,足以動搖國本的意外,崇禎皇帝不但無法推動政治革新,反而因為疲於奔命而給予奸臣逢迎之機。任期最長的內閣首輔溫體仁,就藉由揣摩上意,刻意討好,甚至藉著推動轉型正義的名號,陷害忠良、打擊異己。不但讓國家無人才可用,也延續了官場歪風,讓崇禎皇帝陷入沉重的無力感。

這樣的無力感,讓崇禎皇帝不斷地更換內閣首輔與成員,卻還是無法改變國家命運,他也開始不想負責,尤其在需要他做出重大政策決定的時候,因為害怕陳腐觀念與意識形態所造成的輿論,他拒絕擔起政治責任。他開始像個「不沾鍋」,總希望有人願意出來為「與清國議和」、「南遷避禍」等重大議題承擔責任。結果總是一再拖延,並以尋找替罪羊頂罪告終,除了延誤扭轉局勢的契機之外,更使大臣人人自危,明哲保身為上,終至城破國亡,成為歷史上最悲情的亡國之君。

當前兩任隨意揮霍、貪腐成風造成經濟停滯不前,民生前途黯淡之際,北方強敵崛起,文攻武嚇不斷﹔

當轉型正義變成私人鬥爭的工具,無法帶動政治革新﹔

當內閣成員不斷更替,從上到下沒有人要主動承擔政治責任,提不出應對時局的最佳策略﹔

當政策選擇遭遇不講道理的偏頗輿論壓力時,領導人沒有堅定的信念與意志力,只能朝令夕改,髮夾彎不斷﹔

雖然歷史不會重來,但原來崇禎皇帝離我們並不遠!

試閱

南遷之議無疾而終,崇禎皇帝需要面對現實,為自己,也為大明王朝在李自成軍隊的合圍之勢中尋求生機。然而,歷史沒有更多的可能,朱由檢最終的結局也是眾人皆知,這也許是因為性格悲劇、宿命使然,有其必然性。崇禎皇帝和大明王朝是如何悲壯謝幕的,帶給我們怎樣的啟示呢?

既然南遷已經不可能,總不能在京城裡坐以待斃吧?崇禎皇帝痛下決心,把駐紮在山海關以外寧遠前線的吳三桂調進關來,讓他帶領關寧鐵騎保衛北京城。其實,早在李自成剛剛渡過黃河的時候,崇禎皇帝就有了這個想法,並且將他的想法交給大臣們討論。眾位大臣知道,一旦調關寧鐵騎入關,就意味著放棄山海關至寧遠一帶的領土。因此,崇禎皇帝的這一提議立刻遭到眾位大臣的堅決反對。兵部尚書說:「是否調吳三桂入關,取決於是否要放棄寧遠,這兩件事要一起決定。」內閣首輔陳演說:「一寸山河一寸金。」堅決不同意放棄寧遠。可是,這次崇禎皇帝終於乾綱獨斷,不顧眾位大臣們的反對,執意做出決定,放棄寧遠,退守山海關,令吳三桂帶兵進京勤王。可是,陳演卻故意拖延,就是不下達調吳三桂入關的聖旨。

你可能會問:不是說崇禎皇帝乾綱獨斷了嗎?陳演怎麼還能拖延呢?因為,按照明朝的制度,皇帝下旨之後,要由內閣首輔起草聖旨,然後這聖旨才能正式下達。可是,內閣首輔陳演故意拖延,就是不寫這道從寧遠撤兵的聖旨,因此崇禎皇帝的這道聖旨就遲遲無法下達。這位陳演如此不聽話,崇禎皇帝怎麼讓他擔任內閣首輔呢?因為陳演太會鑽營了。比如,崇禎皇帝喜歡在上朝的時候向大臣們提問,陳演就提前買通皇上身邊的太監,打聽皇上第二天想問的問題,然後精心準備,結果第二天上朝,對皇上的問題對答如流。崇禎皇帝大喜,陳演也因此獲得晉升。可是這個陳演在關鍵時刻卻處處和皇上過不去。

崇禎皇帝沒辦法,只好再次召集會議,討論是否放棄寧遠,是否調吳三桂入關的問題。會上,內閣首輔陳演提出許多具體問題來為難皇上。比如,放棄寧遠之後,山海關怎麼守?寧遠撤退的軍民如何安頓?並且強調說,這些問題必須等薊遼總督表態,並且拿出一個實施細則之後,他才能下達聖旨。

當薊遼總督表態堅決支持皇上的決策後,崇禎皇帝催促內閣首輔陳演儘快下達聖旨。可是陳演又要求遼東巡撫和遼東總兵表態。當遼東巡撫和遼東總兵都表示同意皇帝的決策後,陳演仍然拖延,不下達聖旨。

崇禎十七年二月初八日,山西省會太原陷落,不久李自成佔領山西全境。然後,李自成的部隊從南北兩線同時進入京師地區。京師地區根本沒有多少軍隊,必須召吳三桂的關寧鐵騎入京勤王。薊遼總督再次給崇禎皇帝上疏,請求調吳三桂進京。崇禎皇帝將這份奏疏拿給陳演看,陳演看了之後卻一句話不說。那麼,陳演到底為什麼反對從寧遠撤兵呢?陳演退朝之後,對另一位內閣大臣解釋說:「皇上這個時候著急了,才想出這個辦法。一旦危機過去,就會以放棄國土的罪名殺我們,到那個時候,怎麼辦?」一旁的大臣聽了之後,反駁說:「這都什麼時候了,你怎麼能夠因為怕以後擔責任而耽誤大局呢?」陳演回答說:「無故放棄三百里土地,我擔不起這個責任!」由此可見,無力擔當責任的皇帝,手下是不可能有勇於擔當責任的大臣的。

崇禎十七年二月二十七日,北線宣化告急,南線保定告急,京師的形勢越來越危急。崇禎皇帝再次催促陳演趕快擬旨,徵調寧遠的關寧鐵騎進京勤王,保衛京師,否則就來不及了。可是陳演卻說:「必須在薊遼總督和遼東巡撫同時簽署意見之後,我才能下發調吳三桂入關的聖旨。」崇禎皇帝沒有辦法,只好立刻派人到薊遼總督和遼東巡撫那裡取他們兩人的簽署意見。拿到了這兩位的意見之後,陳演覺得自己不會當替罪羊了,才終於下達了命令吳三桂從寧遠撤軍進京勤王的聖旨。

可是,時間全被耽誤了!從崇禎皇帝決心調吳三桂入關,到聖旨最後下達,整整拖了三個月的時間。也就是在這三個月當中,李自成的農民軍渡過黃河,占領整個山西,攻打到京師地區。當吳三桂接到聖旨的時候,已經是崇禎十七年的三月上旬了,昌平和保定都已經陷落,李自成已經對北京形成了合圍之勢。吳三桂帶領寧遠,五十萬軍民啟程,日行數十里,直到三月十六日才全部進入山海關。等吳三桂準備帶著他的關寧鐵騎入京勤王的時候,李自成的部隊已經把北京城團團包圍了。這個時候,關寧鐵騎再入京勤王,已經來不及了。北京城已經被李自成的部隊圍得水泄不通。

崇禎十七年的三月十七日,也就是吳三桂撤回山海關的第二天,李自成的軍隊從東西兩個方向開始進攻北京城,大砲不停地轟擊城牆。北京城危在旦夕,朝廷上下一片恐慌。

可是這天的一大早,崇禎皇帝依然照例上了早朝。崇禎皇帝來到朝堂之上,只見眾位大臣們一個個相對而泣,不知如何是好。一見皇上來了,大臣們便你一言、我一語地給皇上出主意,可都是一些根本不解決問題的廢話。崇禎皇帝一概不予理睬,一個人坐在那裡一句話也不說,默默地在他的桌子上寫了十二個字,寫完之後,悄悄讓身邊的太監看了一眼,然後又輕輕地擦掉了,其中有六個字是:「文臣人人可殺」。可見,崇禎皇帝對他手下的這些大臣,已經失望甚至厭惡到了極點。

就在這一天的中午,李自成的軍隊攻打平則門(現在的阜城門)、彰義門(現在的廣安門)和西直門。這三個城門的守軍簡直是不堪一擊。就在城門將要被攻破的時候,農民軍突然停止了進攻。守城的士兵正在納悶,就聽見李自成對城上喊話,要求和崇禎皇帝談判。負責守城的將領在城頭大聲回話說:「我到你的大營中做人質,你可以派人進城和聖上面談。」李自成回答說:「還要什麼人質啊!這兒有的是人傳話!」說完這話,李自成立刻派杜勳進城傳話。杜勳本來是崇禎皇帝派到宣化城監軍的太監,可是還沒等李自成拿下宣化城,他就帶頭投降了,而且出城30里,迎接李自成入城。

太監杜勳進入京城後,直奔皇宮面見皇上。他對皇上說:「李自成人多勢眾,根本無法抵抗,皇上您必須得下決心了。」然後,轉達了李自成提出的退兵條件,具體內容是:把西北地方劃給李自成,讓他在那兒立國稱王。朝廷發給李自成的部隊一百萬兩白銀作為犒賞。如果朝廷同意李自成提出的條件,李自成承諾:可以為朝廷平息內亂,並且派勁旅守衛遼東。只是不奉詔、不朝覲,就是不執臣子之禮。李自成這是要與崇禎皇帝平起平坐,平分江山啊。俗話說:「天無二日,國無二主」,崇禎皇帝能答應這個條件嗎?

崇禎皇帝沒有馬上表態,轉身問諸位內閣大臣說:「此議如何?今事已急,可一言決之。」意思是,這個方案怎麼樣?目前情況緊急,只聽你們的一句話,是同意還是不同意?顯然,皇帝朱由檢是想接受李自成的談判條件。可是,這些內閣大臣一個個一聲不吭,無論皇帝朱由檢怎麼問,他們始終一言不發。內閣大臣們不表態,崇禎皇帝只好讓杜勳出城給李自成回話說:「朕計定,後有旨。」意思是,讓我考慮一下,然後再下旨。等杜勳走了之後,崇禎皇帝再一次問內閣大臣,他們依然一言不發。崇禎皇帝氣得一把推倒了龍椅,離開了大殿。

既然內閣大臣對李自成提出的和平方案都不表態,崇禎皇帝沒有辦法,只好繼續抵抗。崇禎皇帝親筆寫了一道詔書,他在詔書中說:「朕今親率六師以往,國家重務悉委太子。」意思是,我今天親自帶所有部隊上戰場了,國家的重要事務,都交給太子管吧。然後緊急召見他的妹夫,駙馬督尉鞏永固,要他率家丁護送太子南行,鞏永固說:「我平常哪敢養家丁啊,即使有家丁,這個時候也衝不出去。」鞏永固並非怕死之輩,後來京城陷落,他放火燒死了自己的兩個女兒,然後自刎而死。崇禎皇帝見妹夫說得有道理,只好叫來親信太監王承恩,令他召集內宮人員,準備守衛皇城。

李自成見崇禎皇帝不答應和平條件,立刻下令全線攻城。守城太監曹化淳首先打開了彰義門,也就是廣安門投降了,放李自成的部隊進城,北京的外城全部陷落了。

明朝的時候,北京城由皇城、內城和外城三道城牆構成。皇城就是紫禁城,環繞著皇城的就是北京城,範圍相當於現在的二環以內。嘉靖年間,為了防止蒙古人進攻北京城,計畫環繞北京城再修一道外城,因此,北京城就被稱之為內城。可是這外城只在城南修了不到一半,由於缺少經費,只好草草收場,這修了不到一半的外城在前門以南,因此也叫南城。

北京的外城一旦陷落,北京城的一大半就落入了敵手。北京內城的南部也失去了屏障。就在這個時候,崇禎皇帝召見內閣大臣們問道:「你們知道不知道,外城已經被攻破了?」

眾位內閣大臣們回答:「不知道啊!」

崇禎皇帝又問:「事情萬分緊急,如今還有什麼辦法應對呢?」

一位大臣回答說:「陛下您儘管放心,如果賊寇攻入內城,我們就和賊寇進行巷戰,我們發誓,絕不辜負國家!」

於是,這些大臣紛紛離開了皇宮,準備去和李自成的農民軍進行巷戰了。

三月十八日的晚上,砲聲突然停了,崇禎皇帝覺得奇怪,怎麼回事?李自成怎麼不打了?突然宮外傳來消息,宣武門、正陽門和齊化門(也就是朝陽門)的守將都投降了,北京內城的所有城門都已經打開,李自成的軍隊控制了整個京城,內城根本沒有發生巷戰!

崇禎皇帝聽說北京內城陷落的消息,不敢相信自己的耳朵,連忙問道:「大營兵在什麼地方?李國楨在哪兒?」大營兵就是守衛北京城的部隊,李國楨是大營兵的總督。身邊的太監告訴皇上:「大營兵全散了,大營兵的總督李國楨逃跑了,皇上您也趕快跑吧」。崇禎皇帝不相信這位太監的話,於是帶著心腹太監王承恩登上皇宮北面的萬歲山,這裡曾經堆放過煤,所以又叫「煤山」,也就是現在的景山。崇禎皇帝登上萬歲山四下裡一看,只見到處是燃燒的大火,他這才相信,北京的內城的確已經陷落了。

崇禎皇帝知道大勢已去,急忙返回皇官,安排後事。他先來到坤寧宮對周皇后說:「大事去矣,爾為天下母,宜死。」意思是,現在大勢已去,你是天下人的國母,必須得死!周皇后一聽這話便傷心地慟哭起來,一邊哭一邊說:「我嫁給你十八年了,可是你從來不聽我一句勸告,今天卻讓我和社稷共存亡,死就死吧,我也沒什麼可遺憾的!」聽了老婆這番話,崇禎皇帝的內心有一種說不出的滋味,他頭也不回地走出坤寧宮。然後,他叫太監給他斟酒,崇禎皇帝一口氣連乾了十幾杯酒。崇禎皇帝從來沒這樣喝過酒,嚇得身邊的太監跪在地上,仰著臉看著皇上,一動也不敢動。崇禎皇帝一邊喝酒,一邊傳旨,讓所有的嬪妃們都自殺,不能讓她們落在賊寇的手裡,丟了祖先的臉面。然後,又讓太監把他的三個兒子都叫來。

不一會,三個兒子來到了崇禎皇帝的面前。崇禎皇帝讓太監將三個兒子化裝成平民,設法混出皇宮,逃出京城。

兒子們臨行之前,崇禎皇帝囑咐道:「你們平時是太子和王子,可是現在京城被攻破了,你們就是普通百姓了,各自逃生去吧。不要管我,我要與大明江山共存亡!」

兒子們聽父親這樣說,也就不再猶豫,準備出宮。這時,崇禎皇帝不放心地囑咐道:「你們出城之後一定要小心!見到當官的,年紀大的叫『老爺』,年紀輕的叫『相公』;遇到平民,年紀大的叫『老爹』,年紀輕的叫『兄長』;遇到文人叫『先生』,見到軍人叫『長官』。」最後又囑咐三位皇子說:「如果你們有朝一日能夠生還,要記得為父母報仇,也一定要記住我的教訓!」

崇禎皇帝知道兒子們這一去必定凶多吉少,是否能夠死裡逃生,他心裡一點把握也沒有,所以在最後的訣別時,突然大聲感慨道:「你們三個人,為何不幸地生在我家啊!」話音未落,便哽咽住了,身邊的太監被這個場景感動得失聲痛哭。

崇禎皇帝送走兒子之後,回到坤寧宮,見周皇后已經懸樑自盡,便連聲說:「好!好!好!」當他看到十六歲的長平公主在一旁痛哭的時候,不禁再一次哀歎道:「唉!你為何生在我家啊!」說著便揮起手中的劍向女兒砍去。女兒用手臂一擋,手臂當時就被砍斷了,疼得昏死過去。

崇禎皇帝以為女兒死了,便轉身來到懿安皇后的住處,自己不好意思直接下令讓皇嫂自盡,就讓宮女給懿安皇后傳話,讓她自殺。懿安皇后只好上吊自殺,可是卻被宮女們解救了下來。第二天,李自成手下的一位部將來到懿安皇后的住處,他不但沒有傷害懿安皇后,而且對她非常尊敬,不過,懿安皇后最後還是自殺了。李自成的士兵將昏死過去的長平公主送到她的外公家,大家都以為她已經死了,不料五天後,她又活了過來。後來,長平公主向清朝的順治皇帝提出要出家,順治皇帝不但不同意,反而下令讓他與崇禎皇帝選定的駙馬完婚。結婚之後的第二年,長平公主因思念自己的父母,痛苦得吐血而死,死的時候年僅十八歲。崇禎皇帝見該送走的送走了,該自盡的自盡了,該殺的也殺了,這後事就算安排妥當了,然後便和王承恩一起再一次爬上了萬歲山。朱由檢回身望著夜幕下的紫金城,此時此刻,他的心情可想而知!自天啟七年登基至今,已經十八個年頭,往事一幕幕地重現在他的腦海。十八年前,他入主皇宮,登基為帝,一舉鏟除「閹黨」集團,那個時候真是少年得志,意氣風發!登基之後,他勵精圖治,節儉勤政,一心要中興大明。可是,十八年之後,大明王朝不但沒有中興,反而落得國破家亡。他心有不甘啊!可是,一切都已經不可挽回了,堂堂大明王朝的天子,無論如何不能成為賊寇的階下囚!想到這兒,他咬破手指在內衣上寫下了一篇遺詔,遺詔的最後有這樣一句話:「諸臣誤朕,朕無顏見先帝於地下,將髮覆面,任賊分裂朕屍,決勿傷我百姓一人。」意思是,都是眾位大臣耽誤了我,在九泉之下,我沒有臉面見先帝了,只好用頭髮將我的臉遮住。賊寇可以分裂我的屍體,但是決不要傷害我的百姓!寫完遺詔之後,崇禎皇帝在一棵老槐樹上,上吊自殺了!

就這樣,大明王朝的第十六位皇帝——崇禎皇帝朱由檢,一個渴望著大明王朝中興,卻一直未能如願的年輕皇帝,淒慘、哀怨地以自殺的方式結束了自己的生命,當時只有34歲!立國二百七十六年的大明王朝,就此滅亡了!

大明王朝由於朱由檢的死而終結,所以歷史上很多人都稱朱由檢為「亡國之君」,但是我認為朱由檢只能是大明朝的末代皇帝,而不是亡國之君。大家一定會問:這有什麼區別呢?這區別還是很大的。所謂「亡國之君」,是指國家因他而亡,比如夏朝的桀、商朝的紂、秦朝的二世、隋朝的楊廣,由於君主的荒淫無道,導致王朝的滅亡;所謂「末代皇帝」,是指國家滅亡時,他是最後一位君主,而亡國的原因和責任卻並不在於他。

但是大明王朝畢竟亡了,一個王朝滅亡,必然有亡國之君。說朱由檢不是亡國之君,那麼大明朝的亡國之君又是誰呢?我認為,大明朝的亡國之君就是萬曆皇帝朱翊鈞和天啟皇帝朱由校。因為,萬曆皇帝在位48年,其中有將近30年不理朝政,這在中國歷朝歷代的皇帝中是絕無僅有的,結果導致朝綱混亂,朝黨矛盾,政治貪腐,邊防廢弛,女真族人趁機崛起。更為嚴重的是,他派出太監在全國範圍內拚命徵收礦捐礦稅,對當時的生產和經濟造成了相當嚴重的破壞,鬧得民不聊生,怨聲載道。

天啟皇帝朱由校雖然在位僅7年,可他根本不是一國之君的材料,只知道吃喝玩樂,結果大權旁落,讓魏忠賢的「閹黨」把持了朝政,使得大明朝的政治更加黑暗,危機四伏,民變蜂起。

與這兩位皇帝完全相反,崇禎皇帝勵精圖治,努力中興大明王朝。與明朝其他15位皇帝相比,崇禎皇帝雖然有嚴重的缺點和錯誤,但是他依然算得上是一位好皇帝。為什麼這樣評價崇禎皇帝呢?我有三個理由。

第一、朱由檢很勤奮。朱由檢的勤奮主要表現在兩個方面。

其一,勤奮讀書。朱由檢一直保持著讀書的習慣,堅持讀儒家的經典著作,朝廷舉辦經筵,為皇帝講解儒家經典,朱由檢幾乎每場必到,除非發生重大的事情。比如,張獻忠燒毀鳳陽朱元璋的祖墳,這消息傳到北京,朱由檢正在聽講,由於心中過於悲痛,才宣佈經筵停止。朱由檢每次聽完儒家經典的講述之後,都會發表一些獨到的見解,如果平常不堅持讀書,是不可能做到的。

其二,勤奮習武。朱由檢雖然出身皇室,但並不是一個公子哥,而是一個文武雙全的人。比如,他喜歡騎馬射箭,能夠拉開三石的弓,也就是需要三百六十斤力量才能拉動的弓,而且百發百中。

第二、朱由檢很勤儉。

朱由檢的勤儉雖然不能和普通百姓相比,但是作為皇帝,朱由檢可以說是非常勤儉的。朱由檢的勤儉表現為三個方面。

其一、提倡勤儉之風。朱由檢登基之後不久,為了減輕百姓的負擔,下令停止蘇杭織造局為宮中生產奢侈的絲織品,首先在宮中提倡勤儉之風。朱由檢的老婆周皇后自幼家境清貧,進宮當了皇后,依然保持平民本色。她非常支持丈夫,讓太監在民間搜集紡車,她組織宮女學紡紗,身體力行地推動宮中的勤儉之風。

其二,穿打補丁的衣服。在周皇后的支持下,崇禎皇帝自己的生活也非常節儉,他的衣服、褲子、襪子,都是打了補丁的,而且這些補丁都是周皇后親手縫的。朱由檢平常走路不敢太快,因為怕露出內衣上的補丁,讓大臣們看到了笑話。有一天,朱由檢出席經筵,正聽一位老師講課,內衣的袖子露了出來,朱由檢怕先生看到內衣上的補丁,連忙將衣袖塞了進去。這個細小的動作被上課的老師發現了,馬上對皇上說:「衣服上有補丁,這是美德,何必要遮遮掩掩呢?」聽了老師的話,朱由檢才不再掩飾自己帶補丁的內衣了。

其三,堅持吃素。朱由檢在飲食方面也是比較簡樸的。比如,他有一段時間一直吃素。後來有人勸他說,吃素會影響身體健康,他就將每天吃素,改成每月「持齋十日」,也就是每月吃十天素。而周皇后不但會縫縫補補、洗洗涮涮,而且還會做飯。當初朱由檢剛進宮的時候,怕魏忠賢和客巴巴暗害,不敢吃宮裡的食物,周皇后就親自下廚給丈夫做飯。像這樣的皇后,在中國歷史上也是不多見的。有這樣的皇后做朱由檢的賢內助,朱由檢就更有可能長期保持他勤儉的好品質。

第三、朱由檢很勤政。

我們曾經說過,萬曆皇帝當政48年,將近30年不理朝政,天啟皇帝當了7年皇帝,大部分時間都在玩兒。可是,崇禎皇帝卻非常勤政,他幾乎沒有無故不上朝的時候,而且工作起來非常努力、認真。他每天白天上朝,晚上回家還要加班閱讀大臣們的奏章。崇禎皇帝經常工作將近14個小時,可是第二天一大早還得繼續上朝,即使逢年過節也不例外。像這樣勤政的皇帝,在中國歷史上也是不多見的。

我將朱由檢的這些優秀品質,概括為「三勤」,也就是「勤奮」、「勤儉」、「勤政」。這「三勤」完全可以證明,崇禎皇帝不是一個亡國之君,而是一個不幸的末代皇帝。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價