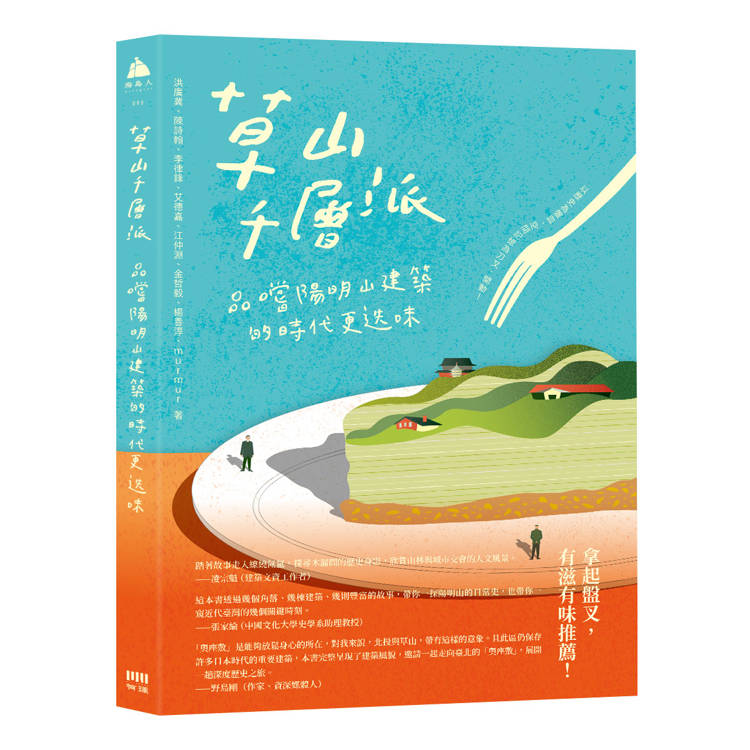

草山千層派:品嚐陽明山建築的時代更迭味

活動訊息

2025年度總結,讀者大數據最愛書單公布👉 快來看看

線上國際書展5折起,指定書單送書展門票,全館滿$1,000送100點金幣

2026年節展,年節禮盒5折起,送禮一次搞定!

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

如果草山是一塊千層派,嚐起來是什麼味道?

綠意蓊鬱、優美壯麗的山景有如派皮上的奶油,百年來吸引人們前往泡湯、踏青和度假,然而若以歷史為刀刃,切開外層甜美的奶油,會看見層層疊疊的內餡中,有著錯綜複雜的痕跡隱身其中。

每一層,都是國家政權介入實體空間後,所留下的獨特風味。

小心翼翼地切開這塊派,邀請讀者一同品嚐其中豐富的層次:不管是日本時代的殖民現代性、戰後黨國的威權佈局,甚至在不經意當中,品嚐到夾雜著在地記憶的酸甜與國際角力的辛辣,透過不斷交織、彼此迭代的積累,讓不同的文化層次能夠彼此共存,甚至體現在單一建築物當中。

因此,可以看見「臺北市教師研習中心」從泡湯眾樂園到教育殿堂、「士林官邸」見證熱帶作物經濟野心也經歷過反共光陰、「草山行館」從接待所、避暑行館到向眾人敞開大門、代表黨國時代肩負復興大業的「中山樓」與「革命實踐研究院」、移植美國郊區式樣的山仔后「美軍宿舍群」⋯⋯等等演進,這些建築物並非橫空出世,而是隨著不同政權、人群甚至是國際趨勢層層疊加形成。

每棟建築物在空間和時間的交錯下,在在彰顯出草山地區被國家權力運用和支配的結果,一起翻開書頁,以歷史為盤皿、政權為刀叉,開始閱讀這塊草山千層派!

綠意蓊鬱、優美壯麗的山景有如派皮上的奶油,百年來吸引人們前往泡湯、踏青和度假,然而若以歷史為刀刃,切開外層甜美的奶油,會看見層層疊疊的內餡中,有著錯綜複雜的痕跡隱身其中。

每一層,都是國家政權介入實體空間後,所留下的獨特風味。

小心翼翼地切開這塊派,邀請讀者一同品嚐其中豐富的層次:不管是日本時代的殖民現代性、戰後黨國的威權佈局,甚至在不經意當中,品嚐到夾雜著在地記憶的酸甜與國際角力的辛辣,透過不斷交織、彼此迭代的積累,讓不同的文化層次能夠彼此共存,甚至體現在單一建築物當中。

因此,可以看見「臺北市教師研習中心」從泡湯眾樂園到教育殿堂、「士林官邸」見證熱帶作物經濟野心也經歷過反共光陰、「草山行館」從接待所、避暑行館到向眾人敞開大門、代表黨國時代肩負復興大業的「中山樓」與「革命實踐研究院」、移植美國郊區式樣的山仔后「美軍宿舍群」⋯⋯等等演進,這些建築物並非橫空出世,而是隨著不同政權、人群甚至是國際趨勢層層疊加形成。

每棟建築物在空間和時間的交錯下,在在彰顯出草山地區被國家權力運用和支配的結果,一起翻開書頁,以歷史為盤皿、政權為刀叉,開始閱讀這塊草山千層派!

名人推薦

拿起盤叉,有滋有味推薦!

踏著故事走入繚繞氤氳,探尋木漏間的歷史身影,欣賞山林與城市交會的人文風景。——凌宗魁 (建築文資工作者)

這本書透過幾個角落、幾棟建築、幾則豐富的故事,帶你一探陽明山的日常史,也帶你一窺近代臺灣的幾個關鍵時刻。——張家綸 (中國文化大學史學系助理教授)

「奧座敷」是能夠放鬆身心的所在,對我來說,北投與草山,帶有這樣的意象。且仍保存許多日本時代的重要建築,本書完整呈現了建築風貌,邀請一起走向臺北的「奧座敷」,展開一趟深度歷史之旅。——野島剛 (新聞媒體工作者)

踏著故事走入繚繞氤氳,探尋木漏間的歷史身影,欣賞山林與城市交會的人文風景。——凌宗魁 (建築文資工作者)

這本書透過幾個角落、幾棟建築、幾則豐富的故事,帶你一探陽明山的日常史,也帶你一窺近代臺灣的幾個關鍵時刻。——張家綸 (中國文化大學史學系助理教授)

「奧座敷」是能夠放鬆身心的所在,對我來說,北投與草山,帶有這樣的意象。且仍保存許多日本時代的重要建築,本書完整呈現了建築風貌,邀請一起走向臺北的「奧座敷」,展開一趟深度歷史之旅。——野島剛 (新聞媒體工作者)

目錄

推薦序

北投與草山是「奧座敷」

編者序

草山千層派,一場溫柔的「除魅」實驗

地圖派

大屯山群日本時期地圖&大事紀

大屯山群戰後時期地圖&大事紀

導言

大屯火山群史:歷史層疊,而風景是莫比烏斯環

CHAPTER1 溫泉風景下的治理

■前言

透過溫泉之名,治理土地與人民

■衛戍醫院北投分院

衛戍醫院北投分院曾是日本帝國的療養據點,也是戰後國軍重塑精神醫療體系的起點。

■臺北市教師研習中心

從泡湯勝地到教育殿堂,草山眾樂園的建築記憶,悄悄記錄著臺灣社會的轉身。

CHAPTER2 穿越時空迎「主人」

■前言

不只是建築,是多重政權編寫歷史的現場

■草山御賓館

由服務日本貴族的和館、仿洋風洋館,以及戰後供黨國精神象徵人物居住的美式住所所組成。和洋風混雜融合的建築體,或許正代表不同政權的資源分配思維。

■草山行館

從接待所、避暑行館到向眾人敞開大門,歷史最終穿透了草山行館的重重高牆。

■士林官邸

它見證了殖民政府的熱帶作物經濟野心,也經歷中華民國與美國並肩作戰的那段反共光陰。

CHAPTER3 打造國家正統基地

■前言

為復興大業,打造國家象徵舞臺

■革命實踐研究院

陽明山上的革命實踐研究院肩負著培育軍事與行政幹部的任務,並承載當時蔣中正反共的決心。

■中山樓

威權、性別、國族與民主,一棟貫穿臺灣戒嚴史的傳奇建物。

■陽明書屋

這棟建築是蔣中正所有行館中佔地最大、且唯一由他親自操刀策畫的行館,而後成為黨史棲居之地。

CHAPTER4 軍事文化租借領地

■前言

被國家權力形塑、自外於社會的地景

■白團宿舍

白團化敵為友,是戰後國際政治角力場的最佳見證者。

■美軍宿舍群

美軍顧問團不只為臺灣帶來軍事援助,更改變臺灣社會對現代生活的想像。

參考資料

北投與草山是「奧座敷」

編者序

草山千層派,一場溫柔的「除魅」實驗

地圖派

大屯山群日本時期地圖&大事紀

大屯山群戰後時期地圖&大事紀

導言

大屯火山群史:歷史層疊,而風景是莫比烏斯環

CHAPTER1 溫泉風景下的治理

■前言

透過溫泉之名,治理土地與人民

■衛戍醫院北投分院

衛戍醫院北投分院曾是日本帝國的療養據點,也是戰後國軍重塑精神醫療體系的起點。

■臺北市教師研習中心

從泡湯勝地到教育殿堂,草山眾樂園的建築記憶,悄悄記錄著臺灣社會的轉身。

CHAPTER2 穿越時空迎「主人」

■前言

不只是建築,是多重政權編寫歷史的現場

■草山御賓館

由服務日本貴族的和館、仿洋風洋館,以及戰後供黨國精神象徵人物居住的美式住所所組成。和洋風混雜融合的建築體,或許正代表不同政權的資源分配思維。

■草山行館

從接待所、避暑行館到向眾人敞開大門,歷史最終穿透了草山行館的重重高牆。

■士林官邸

它見證了殖民政府的熱帶作物經濟野心,也經歷中華民國與美國並肩作戰的那段反共光陰。

CHAPTER3 打造國家正統基地

■前言

為復興大業,打造國家象徵舞臺

■革命實踐研究院

陽明山上的革命實踐研究院肩負著培育軍事與行政幹部的任務,並承載當時蔣中正反共的決心。

■中山樓

威權、性別、國族與民主,一棟貫穿臺灣戒嚴史的傳奇建物。

■陽明書屋

這棟建築是蔣中正所有行館中佔地最大、且唯一由他親自操刀策畫的行館,而後成為黨史棲居之地。

CHAPTER4 軍事文化租借領地

■前言

被國家權力形塑、自外於社會的地景

■白團宿舍

白團化敵為友,是戰後國際政治角力場的最佳見證者。

■美軍宿舍群

美軍顧問團不只為臺灣帶來軍事援助,更改變臺灣社會對現代生活的想像。

參考資料

序/導讀

北投與草山是「奧座敷」

文/野島剛(作家・資深媒體人)

北投與草山(陽明山),是臺北的「奧座敷」(おくざしき)。

在日語裡,「奧座敷」的對應詞是「表座敷」(おもてざしき)。表座敷位於玄關附近,用以款待客人,屬於公共空間。相對的,奧座敷則是只有家人能進入的地方,是能夠放鬆身心、自由暢談的所在。對我來說,北投與草山,正帶有這樣的意象。

北投與草山是臺灣人尋求特殊場所、特殊空間與特殊景致的遊憩之地,海外觀光客造訪的比例相對較低,這點也與「奧座敷」的意象完美契合。若不是資深旅人,通常不會特地走訪北投與草山。

另一項特徵在於,北投與草山總籠罩著一層「祕密」的面紗,箇中緣由在於此地遍佈大量軍事設施與政治敏感場所。

當年以《朝日新聞》特派員身分駐臺時,我得知承襲軍統傳統的國防部軍事情報局,以及統籌臺灣情報機關的國家安全局,都設於陽明山。我曾經申請採訪,希望入內一探究竟,卻遭到拒絕;試圖靠近建物觀察時,更被警衛驅離。而此地與「軍事」、「情報」、「治安」的深厚淵源,實為日本統治時期延續至今的傳統。

這也不難理解,畢竟北投幾乎可說是軍方開發的產物。北投溫泉的名聲,正是因日俄戰爭而廣為人知。雖然日本最終戰勝俄國,但戰鬥極其慘烈,將兵傷亡慘重。為了治療傷患、加速他們康復,日本帝國陸軍注意到北投溫泉卓越的療效,於是在北投設立陸軍療養所。陸軍療養所成立後,大量日俄戰爭傷兵被送至此地,隨著他們在北投溫泉中獲得療癒、逐漸恢復元氣,北投的名聲也迅速傳開。而其卓絕的療效自然有其緣由。

北投溫泉主要分為兩種。溫泉街大多數浴場是使用俗稱「白磺泉」的弱酸性單純泉,水色白濁,帶有硫磺氣味。另一種則是含有鐳元素的「青磺泉」,屬於強酸性硫磺泉,舀在手中可隱約看出淡青色。其療效顯著,但對皮膚刺激性強,不宜久泡,一天以三十分鐘左右為宜。

此外,全球僅在北投與日本秋田的玉川溫泉才會產出的礦物——「北投石」,也在此地孕生。玉川溫泉時常有異位性皮膚炎或其他皮膚疾病患者長期駐留,寄望於北投石的療效。大屯火山群的恩賜,使北投與草山一帶,成為臺灣的「奧座敷」。

翻閱日本軍事顧問團「白團」的記錄可知,白團參謀們屢屢受邀到蔣介石在草山的行館用餐。他們常搭乘軍方派來的車輛,從北投宿舍(今溫泉路一百四十四號)前往行館。在宴席中,蔣介石總是神情和煦,頻頻慰勉白團的日本參謀。

蔣介石身為臺灣的絕對獨裁者,始終維持嚴父形象,對政府與軍中部屬而言,僅能仰望與敬畏。但據說他在草山會晤白團時,卻總是笑容滿面,時常開玩笑,甚至還會追憶在日本時的生活。如此對日本人敞開心扉的蔣介石,讓中華民國軍官們感到訝異。我想,也許是北投與草山令他憶起年輕時留學日本的「懷舊之情」。

日本雖是中華民國在大陸時的敵國,但對蔣介石而言,日本同時也是其恩師。而對臺灣來說,日本既是殖民統治者,曾殘酷鎮壓反抗運動,卻也為臺灣帶來近代文明、提升收入水平並普及教育。北投與草山所遺留的日本時代建築,承載著正負兩面歷史印記。能以中立的態度面對這段歷史,正是臺灣獨有的珍貴特質。

北投與草山迄今仍保存許多日本時代的重要建築,本書對這些建築進行了詳實的現地調查與歷史考證,完整呈現這些建築風貌,其出版十分有意義。

當前日本正掀起「歷史觀光」的熱潮,甚至出現了指稱熱愛歷史女性的流行語「歷女」。若本書能推出日文的精華版,或許能讓日本等外國觀光客,不再僅止於故宮、中正紀念堂、夜市、小籠包這類制式「必訪行程」,而能走向臺北的「奧座敷」——北投、草山,展開一趟深度歷史之旅。

文/野島剛(作家・資深媒體人)

北投與草山(陽明山),是臺北的「奧座敷」(おくざしき)。

在日語裡,「奧座敷」的對應詞是「表座敷」(おもてざしき)。表座敷位於玄關附近,用以款待客人,屬於公共空間。相對的,奧座敷則是只有家人能進入的地方,是能夠放鬆身心、自由暢談的所在。對我來說,北投與草山,正帶有這樣的意象。

北投與草山是臺灣人尋求特殊場所、特殊空間與特殊景致的遊憩之地,海外觀光客造訪的比例相對較低,這點也與「奧座敷」的意象完美契合。若不是資深旅人,通常不會特地走訪北投與草山。

另一項特徵在於,北投與草山總籠罩著一層「祕密」的面紗,箇中緣由在於此地遍佈大量軍事設施與政治敏感場所。

當年以《朝日新聞》特派員身分駐臺時,我得知承襲軍統傳統的國防部軍事情報局,以及統籌臺灣情報機關的國家安全局,都設於陽明山。我曾經申請採訪,希望入內一探究竟,卻遭到拒絕;試圖靠近建物觀察時,更被警衛驅離。而此地與「軍事」、「情報」、「治安」的深厚淵源,實為日本統治時期延續至今的傳統。

這也不難理解,畢竟北投幾乎可說是軍方開發的產物。北投溫泉的名聲,正是因日俄戰爭而廣為人知。雖然日本最終戰勝俄國,但戰鬥極其慘烈,將兵傷亡慘重。為了治療傷患、加速他們康復,日本帝國陸軍注意到北投溫泉卓越的療效,於是在北投設立陸軍療養所。陸軍療養所成立後,大量日俄戰爭傷兵被送至此地,隨著他們在北投溫泉中獲得療癒、逐漸恢復元氣,北投的名聲也迅速傳開。而其卓絕的療效自然有其緣由。

北投溫泉主要分為兩種。溫泉街大多數浴場是使用俗稱「白磺泉」的弱酸性單純泉,水色白濁,帶有硫磺氣味。另一種則是含有鐳元素的「青磺泉」,屬於強酸性硫磺泉,舀在手中可隱約看出淡青色。其療效顯著,但對皮膚刺激性強,不宜久泡,一天以三十分鐘左右為宜。

此外,全球僅在北投與日本秋田的玉川溫泉才會產出的礦物——「北投石」,也在此地孕生。玉川溫泉時常有異位性皮膚炎或其他皮膚疾病患者長期駐留,寄望於北投石的療效。大屯火山群的恩賜,使北投與草山一帶,成為臺灣的「奧座敷」。

翻閱日本軍事顧問團「白團」的記錄可知,白團參謀們屢屢受邀到蔣介石在草山的行館用餐。他們常搭乘軍方派來的車輛,從北投宿舍(今溫泉路一百四十四號)前往行館。在宴席中,蔣介石總是神情和煦,頻頻慰勉白團的日本參謀。

蔣介石身為臺灣的絕對獨裁者,始終維持嚴父形象,對政府與軍中部屬而言,僅能仰望與敬畏。但據說他在草山會晤白團時,卻總是笑容滿面,時常開玩笑,甚至還會追憶在日本時的生活。如此對日本人敞開心扉的蔣介石,讓中華民國軍官們感到訝異。我想,也許是北投與草山令他憶起年輕時留學日本的「懷舊之情」。

日本雖是中華民國在大陸時的敵國,但對蔣介石而言,日本同時也是其恩師。而對臺灣來說,日本既是殖民統治者,曾殘酷鎮壓反抗運動,卻也為臺灣帶來近代文明、提升收入水平並普及教育。北投與草山所遺留的日本時代建築,承載著正負兩面歷史印記。能以中立的態度面對這段歷史,正是臺灣獨有的珍貴特質。

北投與草山迄今仍保存許多日本時代的重要建築,本書對這些建築進行了詳實的現地調查與歷史考證,完整呈現這些建築風貌,其出版十分有意義。

當前日本正掀起「歷史觀光」的熱潮,甚至出現了指稱熱愛歷史女性的流行語「歷女」。若本書能推出日文的精華版,或許能讓日本等外國觀光客,不再僅止於故宮、中正紀念堂、夜市、小籠包這類制式「必訪行程」,而能走向臺北的「奧座敷」——北投、草山,展開一趟深度歷史之旅。

試閱

大屯火山群史:歷史層疊,而風景是莫比烏斯環

文/洪廣冀(國立臺灣大學地理環境學系副教授)

這是一本風景書,介紹陽明山國家公園境內與周邊的建築。全書共分四部分,從日本時代作為溫泉鄉或名勝的草山開始說起,延伸至大屯國立公園成立,再到戰後成為中華民國軍事與政治的中心、化身臺灣在冷戰下的據點,最後抵達一九八五年甫成立的陽明山國家公園,時段將近一世紀。

這幾年,我和研究團隊在陽明山國家公園的支持下,投入大屯火山群環境史的研究,找到少為人知的史料、訪談在地耆老,並檢視不同時期的生態調查報告。我們想要回答的問題是,在陽明山國家公園成立前,國家、環境與在地社會如何共同形塑了在地的風景;對於參與此過程的人們而言,這個風景又意味著什麼。

因為有這樣的經驗,我們參與了這本書的寫作把建築的點連成線,把線連成面,這個由建築、景點構成的面,或可稱為「地景」或「風景」。但這個面又呈現什麼樣態?我想到了莫比烏斯環(Möbiusband)。

剪下一條紙帶,扭個一兩圈,再把兩頭黏在一起,你就有了一個莫比烏斯環。莫比烏斯環有很多有趣的空間性質,當中一個就是沒有內外之分。拿起一支筆,以環上的任何一點為起點,沿著帶子的邊緣開始畫。你會發現,你的筆繞了這條帶子兩次,從內到外,最後再接回原先的起點。從內面開始,你的筆遲早會走到外面,反之亦然。

風景即具有這樣的特性。談到風景,我們常會預設這與一時一地的風土民情有關,即風景似乎具有某種時間與空間的邊界。實則不然。就如莫比烏斯環一樣,透過一時一地的風景,你可以看到某種內部的時空紋理,但同樣也可體會這些紋理如何與外部相連。用禪宗的術語,這是一沙一世界,一花一天堂;用比較通俗的話,這是「既在地又全球」,甚至是「越在地越全球」。

即便所有的在地風情或風景都具有這樣的特性,陽明山的風景格外如此。每棟建築不僅彼此相連,還讓臺北與臺灣的其他地方相連,甚至讓臺灣與其他地方相連。為何陽明山具有這樣的特性?關鍵就在這裡的自然地理——更具體地說:它的火山地質。

以下,就讓我們先從陽明山的自然地理開始,繞一圈這個由建築與景點構成的莫比烏斯環,作為全書開展的背景鋪墊。我們會經過清廷、日本帝國與中華民國統治下的陽明山群山,也試著看見這裡靠山吃山的人,還有眾多依山而居的「非人」。這些行動者的互動催生了一層又一層的風景,相互滲透、交織與堆疊,就如地層一般,成就我們現在所稱的陽明山風景。

陽明山不是一座山:大屯火山群的誕生

陽明山不是一座山,而是一群山的合稱。這群山的正式名稱也非陽明山,而是大屯火山群。

一九一二年,總督府殖產局出版《大屯火山彙地質調查報文》,作者為鑛物課囑託出口雄三。出口雄三將「蟠結於臺灣島北端」的火山群命名為「大屯火山彙」,並定義該山彙包含大屯山、七星山、竹子山、小觀音山、面天山、磺嘴山、大尖後山、菜公坑山、觀音山、紗帽山與丁火巧山共十一座火山。

此外,依照地質的差異,出口雄三勾勒大屯火山彙的範圍:東起金山磺溪與萬里瑪鍊溪,南抵士林雙溪與北投,西至八里觀音山,北抵三芝與石門一帶海岸。一九三〇年代中期,當臺北產官學界想把這群山劃入國立公園時,他們估計其面積約四萬公頃。

為何這四萬公頃的土地自成一格,我們得回溯臺灣的地質史。距今兩百萬年前,當菲律賓板塊與歐亞大陸板塊的碰撞將臺灣島拱出海面,臺北地區為一片丘陵。八十萬年前,大屯火山群噴發;四十萬年前,林口抬升為台地,臺北陷落為盆地,加上觀音山開始噴發,導致淡水河口的地勢開始變高。二十萬年前,大屯火山群的噴發趨緩,但熔岩堵住淡水河出海口,河水遂積於臺北盆地,形成臺北湖。三萬年前,淡水河沖開了原本阻塞的出海口,臺北湖的湖水也找到出口,流向汪洋,臺北又回歸盆地地形。六千年前,由於冰河融化,海平面上升,引發海水倒灌,臺北湖復歸。一直要到海平面下降,臺北湖才逐漸乾涸,成為今日的臺北平原。

當臺北平原成形,北緣的大屯火山群也就更形高聳,成為北臺灣極為醒目的存在。日本時代的地質學者甚至推估,大屯火山群與臺北平原的形成有著因果關係。在當時地質學說的引領下,他們推測,岩漿順著火山口噴出,導致地下出現空洞,而地殼會因此陷落,形成低地或湖泊。

當大屯火山群形成之際,東亞季風系統早已到位。這就意味著,每逢冬季,就有陣陣挾帶著豐富水氣的風,在大陸內陸醞釀,從東北方吹向臺灣。當這些風抵達臺灣後,遇上的最大屏障就是大屯火山群。風吹上了山,身上的水氣形成霧雨;恰巧,大屯火山群的土壤又是由火山灰或火山岩風化而成,保水功能極佳;如同海綿一般,吸納瀰漫著或降下來的水分。無法吸納的水分,又因火山特有的圓錐狀山形,形成放射狀水系。

有了火山生成的土,以及季風生成的水,生命開始駐足與繁衍。大屯火山群既有著臺灣典型的亞熱帶常綠闊葉林,同時也呈現生態學者所說的「北降現象」。所謂北降現象,係指原本分佈在臺灣海拔兩千公尺餘的植物,竟會「降落」在海拔不足一千公尺的大屯火山群。大屯火山群就宛若臺灣整體生態系的「縮影」,但因其獨特的自然地理條件,讓此縮影不見得只是臺灣生態系的單純「反映」。

早從一九三〇年代起,當論者在爭論臺灣何處可以被劃為國立公園時,大屯火山群「如同縮影但又非反映」的生態特性,是這裡得以雀屏中選的要因之一。一九三七年年底,呼應日本國立公園法的實施,總督府指定大屯山彙為國立公園;連同新高阿里山與次高太魯閣,為日本帝國唯三設在日本本島外的國立公園。而到了一九八五年,以大屯火山群為主體的陽明山國家公園成立,為中華民國史上的第三個國家公園。

清領前期:帝國的邊界

「縮影但非反映」的特色不僅出現在大屯火山群的自然地理,在人文地理也可見端倪。

就如臺灣其他地方,在漢人進墾大屯火山群前,這裡是平埔族原住民的生活空間。相關研究指出,這些原住民恐怕還是某種「生意人」,靠著與外界交換物資維生。

一六八四年,當清國把臺灣納入版圖之際,大屯火山群周遭的平埔族人,應該已被納入荷蘭東印度公司推行的「贌社」體系。所謂贌社,是荷蘭東印度公司從臺灣榨取利潤的手段之一。當時,與平埔族交易山產物是筆好生意,不少漢人趨之若鶩。公司遂把與特定聚落交易的權利做成標案,公開招標,讓漢人競爭,得標者便可以鹽、布等物資為媒介,向平埔族人交換鹿皮、鹿茸等物資。這些漢人被稱為「社商」,而社商會僱用「通事」,打點與聚落的關係。

清國繼承了這套體系,並把社商與通事轉化為官方的代理人,由他們向各平埔聚落(番社)徵稅。一六九七年,當郁永河奉命前往大屯火山群採硫時,他觀察到,這裡的「熟番社」已有通事活動。郁永河得以僱傭當地人為嚮導,順利完成任務,關鍵便是這些通事。

然而,通事既需代替熟番社向官府繳納稅賦,又時常設法從中牟利,對族人而言,形同「橫徵暴斂」。一七二一年間,當臺灣南部爆發朱一貴事件,首任巡臺御史黃叔璥在《臺海使槎錄》中記載,北中南各地皆有番社「殺通事以叛」:北部是大屯火山群周邊的北投社,中部為濁水溪流域的水沙連社,南部則為嘉南沿山的阿里山社。

事變之後,清廷決定立碑,禁止漢人侵墾番地。從界碑的分佈來看,南端較密集,越往北則越稀疏。依黃叔璥的紀錄,最靠近大屯火山群的界碑僅有兩處:「澹水之大山頂山前並石頭溪、峰仔嶼社口」,相當於樹林、汐止一帶。在清廷眼中,磺煙裊裊、散發惡臭的大屯火山群,就是瘴氣瀰漫、人煙罕至的蠻荒之地。這是個天然的界碑,是帝國的邊界,同時也是文明的邊界。

清領後期:全臺風水之所繫

遠在北京的清廷也許這樣以為,但漢人早已循著淡水河,開始開墾周邊肥沃的土地。這些土地原為北投社、毛少翁等熟番社的生活空間。墾民跟通事商量,跟這些番社承租土地。開墾完竣後,有的墾民就直接向官方申報,成為土地的業主,熟番社的土地就此流失。當然,熟番社也不會坐以待斃;模仿漢人的開發模式,他們也向清廷爭取成為土地的業主。問題是,成為業主的熟番社,就得繳納土地稅,即所謂「正供」,番社的經濟反倒惡化,最終還是得把土地賣給漢人。

如此土地大量流失的現象,不只出現在大屯火山群周遭,而是世居西部沿海平原的平埔族人的共同處境。清廷官員不見得關心熟番生計,但他們確實擔憂,勢力逐步擴張的漢人,會在清廷勢力難及之處,建立據點,伺機反抗。進入乾隆朝,清廷的政策開始定調為「禁墾護番」。乾隆十五至二十五年間,清廷在臺灣沿山規劃了兩條番界,要求熟番社至邊界守隘。不僅如此,清廷也重新規劃熟番的土地,重申保護熟番土地的決心,並允許熟番可招漢人開墾,收取相對高的租額,「以資口糧」。

在臺北一帶,清廷規劃的番界是從平原南緣畫過,主要是在隔離三峽、烏來的泰雅族。這也意味著,大屯火山群全被清廷劃入界內,理論上不在前述「禁墾護番」的範圍內。

然而,清廷也意識到,硫磺畢竟是製作火藥的關鍵原料,當大屯火山群周邊已成漢人聚落,他們得設法避免漢人私入山區採磺。大屯火山群周遭的不少熟番社被賦予守磺的任務。為了讓這些無暇耕種的熟番社有足夠的口糧,清廷允許各社可找漢人開墾大屯山區,待土地墾成後,番社為「業主」,並可向漢佃戶收取相當高額的租穀。

因為有硫磺此戰略物資的緣故,大屯火山群成為界內的番地,周遭為民地所圍繞,如同一個突出海面的島嶼。

此「禁墾護番」的政策為墾民開啟了大門。生活在大屯火山群間,即便得面對寒冷的東北季風,以及不是太宜人的生活環境,他們不用擔心水源,也沒有「生番」。大屯山火山群上的漢人逐步摸索出跟這群山的相處模式。由於他們不用爭水,也不必集資安撫或防禦「生番」,聚落以家族為單位開展;聚落生活是以家族為中心,不存在什麼聚落中心。在季風強韌、飽含水分的火山灰上,墾民發展出多樣的維生模式。在山上種稻無法有太多收穫,但他們可以種相思樹、種茶、採集山產物與擔任挑夫等。

當漢人一步步在大屯火山群中生根茁壯,周遭的熟番社則走上相當不同的道路。他們雖為清廷眼中的地主,可以向墾民收租,「以資口糧」,但不擁有支配土地的權力,也無法從山中蓬勃的經濟活動中分潤。雪上加霜的,乾隆後期,清廷逐步放棄以熟番來遏止漢人的想法,反倒仰賴落地生根的漢人來維繫邊區秩序。熟番的地位日趨邊陲。至十九世紀中末期,當清廷決定要以實際在土地上耕種生活的漢人為業主(即所謂小租戶),而不是那些收租的大租戶,熟番甚至失去了向漢人收租的權利。

在清廷領臺的三百多年間,大屯火山群從原本的「瘴厲之地」,轉化為番地,到最後成為漢人安身立命的樂園。不僅如此,隨著一八六〇年代淡水與基隆開港,臺北儼然成為臺灣與世界連結的節點,茶、糖與樟腦也成為臺灣主要的出口商品。大屯火山群也被捲入此商業的浪潮中。墾民在栽植自用的稻米以外,也會栽植如茶、大青等商品作物。至一八九五年,即清廷把臺灣割讓給日本之際,大屯火山群可開墾的土地,恐怕已被漢人開墾殆盡。

按照日後日本植物學者的調查,漢人在山坡地上放火,除去原本的森林,再整地開墾;那些未及開墾之處,就作為畜牧用地或栽植相思樹、果樹的林地,不然就是安葬祖先的墓地。植物學者也感嘆,除了少數溪谷,大屯火山群的闊葉林可說完全消失。

連清廷觀看大屯火山群的視角也有了轉變:從帝國邊陲升級為帝國與臺灣相連的節點。原來,當臺灣被納入清國版圖之際,文人即構思有數條「龍脈」,從中國延伸而來,越過臺灣海峽,繫住孤懸海外的臺灣島。這條龍脈與臺灣的接點原本在南部,但隨著臺灣政商中心逐漸北移,龍脈的位置也隨之調整,而有一條龍脈,就落在大屯火山群。

對清廷而言,龍脈的重新定位至關重要。一方面,這意味著北臺灣再也不是什麼蠻荒之地,反倒是帝國疆域不可或缺的一部分;另一方面,清廷也以大屯火山群事關「全臺風水」為由,禁止外人私自掘磺,違者重懲,來維繫帝國之於臺灣的控制。十九世紀晚期,臺灣巡撫劉銘傳決議開放硫磺開採,但開採者得將硫磺交給官方,推動硫磺專賣。

從風水的角度,可以說清國的風水已破,氣數將盡。一八九五年,日本帝國擊敗清國,取得臺灣為殖民地。就這個新興的工業帝國而言,面對臺灣這個勝利的果實,當務之急是,如何重新想像臺灣與日本的聯繫。

原本的龍脈已斷。現在有另一條脈,一頭在日本,另頭則落腳在大屯火山群。在這條脈中流動的,不是虛無飄渺的氣,而是炙熱滾燙的岩漿。

(文章未完,其餘請參閱書籍)

文/洪廣冀(國立臺灣大學地理環境學系副教授)

這是一本風景書,介紹陽明山國家公園境內與周邊的建築。全書共分四部分,從日本時代作為溫泉鄉或名勝的草山開始說起,延伸至大屯國立公園成立,再到戰後成為中華民國軍事與政治的中心、化身臺灣在冷戰下的據點,最後抵達一九八五年甫成立的陽明山國家公園,時段將近一世紀。

這幾年,我和研究團隊在陽明山國家公園的支持下,投入大屯火山群環境史的研究,找到少為人知的史料、訪談在地耆老,並檢視不同時期的生態調查報告。我們想要回答的問題是,在陽明山國家公園成立前,國家、環境與在地社會如何共同形塑了在地的風景;對於參與此過程的人們而言,這個風景又意味著什麼。

因為有這樣的經驗,我們參與了這本書的寫作把建築的點連成線,把線連成面,這個由建築、景點構成的面,或可稱為「地景」或「風景」。但這個面又呈現什麼樣態?我想到了莫比烏斯環(Möbiusband)。

剪下一條紙帶,扭個一兩圈,再把兩頭黏在一起,你就有了一個莫比烏斯環。莫比烏斯環有很多有趣的空間性質,當中一個就是沒有內外之分。拿起一支筆,以環上的任何一點為起點,沿著帶子的邊緣開始畫。你會發現,你的筆繞了這條帶子兩次,從內到外,最後再接回原先的起點。從內面開始,你的筆遲早會走到外面,反之亦然。

風景即具有這樣的特性。談到風景,我們常會預設這與一時一地的風土民情有關,即風景似乎具有某種時間與空間的邊界。實則不然。就如莫比烏斯環一樣,透過一時一地的風景,你可以看到某種內部的時空紋理,但同樣也可體會這些紋理如何與外部相連。用禪宗的術語,這是一沙一世界,一花一天堂;用比較通俗的話,這是「既在地又全球」,甚至是「越在地越全球」。

即便所有的在地風情或風景都具有這樣的特性,陽明山的風景格外如此。每棟建築不僅彼此相連,還讓臺北與臺灣的其他地方相連,甚至讓臺灣與其他地方相連。為何陽明山具有這樣的特性?關鍵就在這裡的自然地理——更具體地說:它的火山地質。

以下,就讓我們先從陽明山的自然地理開始,繞一圈這個由建築與景點構成的莫比烏斯環,作為全書開展的背景鋪墊。我們會經過清廷、日本帝國與中華民國統治下的陽明山群山,也試著看見這裡靠山吃山的人,還有眾多依山而居的「非人」。這些行動者的互動催生了一層又一層的風景,相互滲透、交織與堆疊,就如地層一般,成就我們現在所稱的陽明山風景。

陽明山不是一座山:大屯火山群的誕生

陽明山不是一座山,而是一群山的合稱。這群山的正式名稱也非陽明山,而是大屯火山群。

一九一二年,總督府殖產局出版《大屯火山彙地質調查報文》,作者為鑛物課囑託出口雄三。出口雄三將「蟠結於臺灣島北端」的火山群命名為「大屯火山彙」,並定義該山彙包含大屯山、七星山、竹子山、小觀音山、面天山、磺嘴山、大尖後山、菜公坑山、觀音山、紗帽山與丁火巧山共十一座火山。

此外,依照地質的差異,出口雄三勾勒大屯火山彙的範圍:東起金山磺溪與萬里瑪鍊溪,南抵士林雙溪與北投,西至八里觀音山,北抵三芝與石門一帶海岸。一九三〇年代中期,當臺北產官學界想把這群山劃入國立公園時,他們估計其面積約四萬公頃。

為何這四萬公頃的土地自成一格,我們得回溯臺灣的地質史。距今兩百萬年前,當菲律賓板塊與歐亞大陸板塊的碰撞將臺灣島拱出海面,臺北地區為一片丘陵。八十萬年前,大屯火山群噴發;四十萬年前,林口抬升為台地,臺北陷落為盆地,加上觀音山開始噴發,導致淡水河口的地勢開始變高。二十萬年前,大屯火山群的噴發趨緩,但熔岩堵住淡水河出海口,河水遂積於臺北盆地,形成臺北湖。三萬年前,淡水河沖開了原本阻塞的出海口,臺北湖的湖水也找到出口,流向汪洋,臺北又回歸盆地地形。六千年前,由於冰河融化,海平面上升,引發海水倒灌,臺北湖復歸。一直要到海平面下降,臺北湖才逐漸乾涸,成為今日的臺北平原。

當臺北平原成形,北緣的大屯火山群也就更形高聳,成為北臺灣極為醒目的存在。日本時代的地質學者甚至推估,大屯火山群與臺北平原的形成有著因果關係。在當時地質學說的引領下,他們推測,岩漿順著火山口噴出,導致地下出現空洞,而地殼會因此陷落,形成低地或湖泊。

當大屯火山群形成之際,東亞季風系統早已到位。這就意味著,每逢冬季,就有陣陣挾帶著豐富水氣的風,在大陸內陸醞釀,從東北方吹向臺灣。當這些風抵達臺灣後,遇上的最大屏障就是大屯火山群。風吹上了山,身上的水氣形成霧雨;恰巧,大屯火山群的土壤又是由火山灰或火山岩風化而成,保水功能極佳;如同海綿一般,吸納瀰漫著或降下來的水分。無法吸納的水分,又因火山特有的圓錐狀山形,形成放射狀水系。

有了火山生成的土,以及季風生成的水,生命開始駐足與繁衍。大屯火山群既有著臺灣典型的亞熱帶常綠闊葉林,同時也呈現生態學者所說的「北降現象」。所謂北降現象,係指原本分佈在臺灣海拔兩千公尺餘的植物,竟會「降落」在海拔不足一千公尺的大屯火山群。大屯火山群就宛若臺灣整體生態系的「縮影」,但因其獨特的自然地理條件,讓此縮影不見得只是臺灣生態系的單純「反映」。

早從一九三〇年代起,當論者在爭論臺灣何處可以被劃為國立公園時,大屯火山群「如同縮影但又非反映」的生態特性,是這裡得以雀屏中選的要因之一。一九三七年年底,呼應日本國立公園法的實施,總督府指定大屯山彙為國立公園;連同新高阿里山與次高太魯閣,為日本帝國唯三設在日本本島外的國立公園。而到了一九八五年,以大屯火山群為主體的陽明山國家公園成立,為中華民國史上的第三個國家公園。

清領前期:帝國的邊界

「縮影但非反映」的特色不僅出現在大屯火山群的自然地理,在人文地理也可見端倪。

就如臺灣其他地方,在漢人進墾大屯火山群前,這裡是平埔族原住民的生活空間。相關研究指出,這些原住民恐怕還是某種「生意人」,靠著與外界交換物資維生。

一六八四年,當清國把臺灣納入版圖之際,大屯火山群周遭的平埔族人,應該已被納入荷蘭東印度公司推行的「贌社」體系。所謂贌社,是荷蘭東印度公司從臺灣榨取利潤的手段之一。當時,與平埔族交易山產物是筆好生意,不少漢人趨之若鶩。公司遂把與特定聚落交易的權利做成標案,公開招標,讓漢人競爭,得標者便可以鹽、布等物資為媒介,向平埔族人交換鹿皮、鹿茸等物資。這些漢人被稱為「社商」,而社商會僱用「通事」,打點與聚落的關係。

清國繼承了這套體系,並把社商與通事轉化為官方的代理人,由他們向各平埔聚落(番社)徵稅。一六九七年,當郁永河奉命前往大屯火山群採硫時,他觀察到,這裡的「熟番社」已有通事活動。郁永河得以僱傭當地人為嚮導,順利完成任務,關鍵便是這些通事。

然而,通事既需代替熟番社向官府繳納稅賦,又時常設法從中牟利,對族人而言,形同「橫徵暴斂」。一七二一年間,當臺灣南部爆發朱一貴事件,首任巡臺御史黃叔璥在《臺海使槎錄》中記載,北中南各地皆有番社「殺通事以叛」:北部是大屯火山群周邊的北投社,中部為濁水溪流域的水沙連社,南部則為嘉南沿山的阿里山社。

事變之後,清廷決定立碑,禁止漢人侵墾番地。從界碑的分佈來看,南端較密集,越往北則越稀疏。依黃叔璥的紀錄,最靠近大屯火山群的界碑僅有兩處:「澹水之大山頂山前並石頭溪、峰仔嶼社口」,相當於樹林、汐止一帶。在清廷眼中,磺煙裊裊、散發惡臭的大屯火山群,就是瘴氣瀰漫、人煙罕至的蠻荒之地。這是個天然的界碑,是帝國的邊界,同時也是文明的邊界。

清領後期:全臺風水之所繫

遠在北京的清廷也許這樣以為,但漢人早已循著淡水河,開始開墾周邊肥沃的土地。這些土地原為北投社、毛少翁等熟番社的生活空間。墾民跟通事商量,跟這些番社承租土地。開墾完竣後,有的墾民就直接向官方申報,成為土地的業主,熟番社的土地就此流失。當然,熟番社也不會坐以待斃;模仿漢人的開發模式,他們也向清廷爭取成為土地的業主。問題是,成為業主的熟番社,就得繳納土地稅,即所謂「正供」,番社的經濟反倒惡化,最終還是得把土地賣給漢人。

如此土地大量流失的現象,不只出現在大屯火山群周遭,而是世居西部沿海平原的平埔族人的共同處境。清廷官員不見得關心熟番生計,但他們確實擔憂,勢力逐步擴張的漢人,會在清廷勢力難及之處,建立據點,伺機反抗。進入乾隆朝,清廷的政策開始定調為「禁墾護番」。乾隆十五至二十五年間,清廷在臺灣沿山規劃了兩條番界,要求熟番社至邊界守隘。不僅如此,清廷也重新規劃熟番的土地,重申保護熟番土地的決心,並允許熟番可招漢人開墾,收取相對高的租額,「以資口糧」。

在臺北一帶,清廷規劃的番界是從平原南緣畫過,主要是在隔離三峽、烏來的泰雅族。這也意味著,大屯火山群全被清廷劃入界內,理論上不在前述「禁墾護番」的範圍內。

然而,清廷也意識到,硫磺畢竟是製作火藥的關鍵原料,當大屯火山群周邊已成漢人聚落,他們得設法避免漢人私入山區採磺。大屯火山群周遭的不少熟番社被賦予守磺的任務。為了讓這些無暇耕種的熟番社有足夠的口糧,清廷允許各社可找漢人開墾大屯山區,待土地墾成後,番社為「業主」,並可向漢佃戶收取相當高額的租穀。

因為有硫磺此戰略物資的緣故,大屯火山群成為界內的番地,周遭為民地所圍繞,如同一個突出海面的島嶼。

此「禁墾護番」的政策為墾民開啟了大門。生活在大屯火山群間,即便得面對寒冷的東北季風,以及不是太宜人的生活環境,他們不用擔心水源,也沒有「生番」。大屯山火山群上的漢人逐步摸索出跟這群山的相處模式。由於他們不用爭水,也不必集資安撫或防禦「生番」,聚落以家族為單位開展;聚落生活是以家族為中心,不存在什麼聚落中心。在季風強韌、飽含水分的火山灰上,墾民發展出多樣的維生模式。在山上種稻無法有太多收穫,但他們可以種相思樹、種茶、採集山產物與擔任挑夫等。

當漢人一步步在大屯火山群中生根茁壯,周遭的熟番社則走上相當不同的道路。他們雖為清廷眼中的地主,可以向墾民收租,「以資口糧」,但不擁有支配土地的權力,也無法從山中蓬勃的經濟活動中分潤。雪上加霜的,乾隆後期,清廷逐步放棄以熟番來遏止漢人的想法,反倒仰賴落地生根的漢人來維繫邊區秩序。熟番的地位日趨邊陲。至十九世紀中末期,當清廷決定要以實際在土地上耕種生活的漢人為業主(即所謂小租戶),而不是那些收租的大租戶,熟番甚至失去了向漢人收租的權利。

在清廷領臺的三百多年間,大屯火山群從原本的「瘴厲之地」,轉化為番地,到最後成為漢人安身立命的樂園。不僅如此,隨著一八六〇年代淡水與基隆開港,臺北儼然成為臺灣與世界連結的節點,茶、糖與樟腦也成為臺灣主要的出口商品。大屯火山群也被捲入此商業的浪潮中。墾民在栽植自用的稻米以外,也會栽植如茶、大青等商品作物。至一八九五年,即清廷把臺灣割讓給日本之際,大屯火山群可開墾的土地,恐怕已被漢人開墾殆盡。

按照日後日本植物學者的調查,漢人在山坡地上放火,除去原本的森林,再整地開墾;那些未及開墾之處,就作為畜牧用地或栽植相思樹、果樹的林地,不然就是安葬祖先的墓地。植物學者也感嘆,除了少數溪谷,大屯火山群的闊葉林可說完全消失。

連清廷觀看大屯火山群的視角也有了轉變:從帝國邊陲升級為帝國與臺灣相連的節點。原來,當臺灣被納入清國版圖之際,文人即構思有數條「龍脈」,從中國延伸而來,越過臺灣海峽,繫住孤懸海外的臺灣島。這條龍脈與臺灣的接點原本在南部,但隨著臺灣政商中心逐漸北移,龍脈的位置也隨之調整,而有一條龍脈,就落在大屯火山群。

對清廷而言,龍脈的重新定位至關重要。一方面,這意味著北臺灣再也不是什麼蠻荒之地,反倒是帝國疆域不可或缺的一部分;另一方面,清廷也以大屯火山群事關「全臺風水」為由,禁止外人私自掘磺,違者重懲,來維繫帝國之於臺灣的控制。十九世紀晚期,臺灣巡撫劉銘傳決議開放硫磺開採,但開採者得將硫磺交給官方,推動硫磺專賣。

從風水的角度,可以說清國的風水已破,氣數將盡。一八九五年,日本帝國擊敗清國,取得臺灣為殖民地。就這個新興的工業帝國而言,面對臺灣這個勝利的果實,當務之急是,如何重新想像臺灣與日本的聯繫。

原本的龍脈已斷。現在有另一條脈,一頭在日本,另頭則落腳在大屯火山群。在這條脈中流動的,不是虛無飄渺的氣,而是炙熱滾燙的岩漿。

(文章未完,其餘請參閱書籍)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價