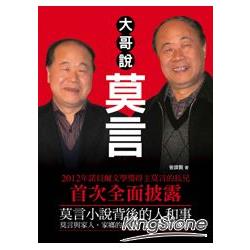

大哥說莫言

活動訊息

內容簡介

本書是著名作家、2012年諾貝爾文學獎得主莫言的大哥管謨賢先生評介莫言及其作品的權威性著作。其中有莫言成長過程及文學創作背後的故事,有介紹莫言家庭、家鄉情況的生動描述,有莫言的年譜和家族史,有莫言在小說中引用過和沒引用過的爺爺講的故事,更有對莫言作品的具體評述。文章真實生動,情感真摯懇切,是解讀莫言、深入研究莫言不可或缺的第一手資料。

目錄

《莫言研究書系》總序 007

莫言文學創作背後的人(代序言) 009

一、莫言和他的小說

莫言小說中的人和事 018

莫言筆下的牛 044

《酒國》與莫言醉酒 050

高粱紅,棉花白 058

莫言及其「高密東北鄉系列小說」 064

一本自我懺悔與自我救贖的書 081

莫言小說創作背後的故事 088

莫言家書 102

我們哥仨的當兵夢 108

莫言詩序 117

文章千古事,苦樂我自知 119

大江健三郎的高密之行 128

與藤田玲女士網上談莫言 135

莫言獲諾獎後我的隨想 141

莫言獲諾獎是中國社會的進步,是人類的進步 147

二、莫言與故鄉

莫言作品中的高密方言土語例釋 154

我的高密東北鄉的四季田園 160

莫言文學館創建回想 174

爺爺講的故事 185

三、莫言年譜

莫言年譜 222

附:莫言家族史考略 249

莫言文學創作背後的人(代序言) 009

一、莫言和他的小說

莫言小說中的人和事 018

莫言筆下的牛 044

《酒國》與莫言醉酒 050

高粱紅,棉花白 058

莫言及其「高密東北鄉系列小說」 064

一本自我懺悔與自我救贖的書 081

莫言小說創作背後的故事 088

莫言家書 102

我們哥仨的當兵夢 108

莫言詩序 117

文章千古事,苦樂我自知 119

大江健三郎的高密之行 128

與藤田玲女士網上談莫言 135

莫言獲諾獎後我的隨想 141

莫言獲諾獎是中國社會的進步,是人類的進步 147

二、莫言與故鄉

莫言作品中的高密方言土語例釋 154

我的高密東北鄉的四季田園 160

莫言文學館創建回想 174

爺爺講的故事 185

三、莫言年譜

莫言年譜 222

附:莫言家族史考略 249

序/導讀

《莫言研究書系》總序

我們策劃編輯出版《莫言研究書系》可謂由來已久。

早在1986年,在我們創刊《青年思想家》雜誌的時候,就開始注意到了當時的青年先鋒作家莫言。1988年由《青年思想家》雜誌牽頭,在莫言的故鄉山東高密召開了全國首次莫言文學創作研討會。會後,我們編輯出版了全國第一部《莫言研究資料》(山東大學出版社出版)。同時,莫言成了《青年思想家》的棟樑作者,他寫故鄉的許多短篇作品集中發表在《青年思想家》上。2000年後,莫言被聘為山東大學教授和研究生導師,更成了我們重要的教學科研的合作導師……與莫言交往二十多年,我們持續關注著他,可謂知根知底,友情篤厚。我們一直想編輯出版一套莫言研究系列叢書。

近三十年來,海內外研究莫言的論文和專著眾多。從表層到深層,從宏觀到微觀,從文學領域延伸至邊緣學科,研究的視角不斷拓展,研究的水準也不斷提高。這些研究成果對莫言小說的創作主體、審美意識、主題內涵、藝術風格、人物形象與意象、語言特色等都有廣泛的探索,在影響研究、比較研究、敘事學研究等領域也提出了諸多有價值、令人耳目一新的見解和觀點。莫言是從山東高密走進他的文學世界的,他筆下的「高密東北鄉」是一個「文學的幻境」,也是一個「中國的縮影」。他說:「我努力地要使那裏的痛苦和歡樂,與全人類的痛苦和歡樂保持一致,我努力地要使我的高密東北鄉的故事能夠打動各個國家的讀者。這將是我終生的奮鬥目標。」(莫言《小說的氣味》)因此,莫言是山東的,是中國的,也是世界的。莫言獲得諾貝爾文學獎之後,國內外一股「莫言熱」正在持續升溫。無論是大眾讀者還是研究者,都在以更大的熱情和更新的眼光去欣賞、解讀、探索莫言的文學世界。特別是研究者,將在已有研究的基礎上,出現更多更新的理論、方法、範疇和觀點。無論是什麼,有一點是可以肯定的,那就是以一種更加宏闊的「世界眼光」去審視、解讀莫言的文學世界。

正是基於以上想法,我們現在推出這套《莫言研究書系》。這個書系的作者群,既邀請了莫言的家人和莫言的學生們加入,還有國內外重要的研究學者。這無疑拓寬了莫言研究的視界,豐富了第一手研究資料。我們希望面向大眾讀者和研究者兩個群體,提供他們各自或共同感興趣的作家生活點滴和作品闡釋。我們努力在本套書系的可讀性和學術性之間找到某種恰當的結合點。

《莫言研究書系》是一個包容國內外研究莫言成果的集中地。首先推出第一批書是《大哥說莫言》(臺灣大地出版社出版)、《師從莫言》、《 好友鄉親說莫言》、《莫言研究三十年》、《莫言研究碩博論文選編》、《國外莫言研究》等六種,敬請方家指正。

本書系是個開放的文庫,今後還將陸續推出莫言研究的其他成果,歡迎國內外學者加盟支持!

2013年元月10日

(總序作者張華,係中共山東社會科學院黨委書記,教授、博導,山東大學原副校長,原《青年思想家》雜誌第一任社長)

莫言文學創作背後的人

—莫言的長兄學者管謨賢先生(代序言)

他是莫言文學上路的重要啟蒙者,他中學時的作文和課本是少年莫言的開蒙讀物;他曾是青年莫言早年選擇走文學道路的反對者,又是後來莫言文學創作的堅定支持者;他是莫言早期作品的第一個讀者,又是莫言小說最嚴厲、最權威的批評家……他就是莫言的長兄—管謨賢先生。

莫言兄弟姊妹四人,大哥謨賢和排行老四的小弟莫言,正好差12歲,都屬羊。四個孩子讀書天分都很高 ,但在極左的階級論盛行的年代,四個讀書的孩子都背上了「出身中農和社會關係中有人在臺灣」的包袱。 1963年,20歲的莫言大哥謨賢高中畢業, 以優異的成績考入上海華東師範大學中文系。儘管當時也有極個別人以「他不是貧下中農子弟,不是無產階級接班人」、「不能進高校深造」為由從中阻撓,但是大哥謨賢還是幸運地進入了高校。那年,莫言8歲,正讀小學 。大哥考上大學這件事,對莫言影響極大,成了他最值得自豪驕傲的事情,他立志要做大哥那樣的人。 他知道大哥的作文很好,常被老師拿去作範文念給學生聽,所以大哥留在家裏的幾本高初中時的作文,自然成了小學生莫言最喜愛的讀物。莫言上小學時的作文不僅模仿大哥的語言風格,而且對他喜歡的大哥寫的毛筆字,也模仿得有模有樣。這也許就是至今兄弟倆書法形神相似,難分伯仲的原因吧。

滿懷讀書熱望,渴望像大哥那樣上大學的莫言,命途多舛。1966年,疾風暴雨式的「無產階級文化大革命」,同樣席捲了莫言的家鄉,也粉碎了莫言讀大學的夢想。在不講學習成績只論階級出身的「文革」中,莫言連被推薦讀中學的機會也沒有,唯讀到小學五年級,便輟學了。12歲的莫言成了地地道道的農民。

正當小弟莫言在東北鄉草地上孤獨寂寞地放牧牛羊仰天悲歎的時候,1968年在上海讀書的大哥謨賢也離開了「大學教授搖籃」華東師大,到湖南三線廠「接受工人階級再教育」去了。在那個「知識越多越反動」的極左年代裏,讀過大學的大哥謨賢,比起農民兄弟莫言來更多了一重精神的枷鎖:他成了反動階級序列裏僅次於「地、富、反、壞、右、叛徒、特務、走資派」之後 而排在第九個等級的「臭老九」(知識份子)。這九類人群,亦稱「黑九類」,必須乖乖地「接受工人階級貧下中農再教育」。

勞動「改造」很好的謨賢,後來參與創辦子弟中學,當了教師。而兄弟莫言還是在高密東北鄉放牛。大哥謨賢十分欣賞小弟莫言的創作才華,情不自禁地把小莫言寫給他的家信讀給中學生們聽,讀給同事們聽,讓大家分享莫言的文采。大家一致誇讚寫得好,但誰都不相信這是一個小學五年級肄業生寫的。

1976年,21歲的莫言,費盡千辛萬苦,趕上了「末班車」,僥倖應徵入伍。可以吃飽飯,可以有書念了!莫言欣喜若狂。入伍不久,當莫言寫信告訴大哥自己要走文學創作這條路的時候,一向欣賞弟弟才華的大哥謨賢卻猶豫了。「文革」的煙雲還沒有散去,昨天的故事歷歷在目。他曾目睹了「文革」中上海作家們挨批挨鬥的慘狀。大哥說起收到弟弟來信的心情,談起老師錢谷融先生在華東師大的經歷,十分動情 : 正直善良的錢先生僅僅因為寫了《論文學是人學》一文,就遭到了全國報刊的圍攻批判;1966年「文化大革命」開始,錢先生被再次翻出舊賬, 戴上了「老牌修正主義者、反動學術權威和漏網右派」三頂帽子,像牛馬那樣被牽著遊街示眾、挨批挨鬥,住「牛棚」, 掃大街、刷廁所……文學,這個本是充滿鳥語花香、播種愛的領域,卻帶給了善良的作家們數不盡的牢獄之災和死亡……這些歷史教訓深深刺痛了大哥謨賢的心,對於未來文學的路,難免心有餘悸。他視文學為「危途」。所以,大哥謨賢面對小弟的文學選擇,心裏非常矛盾,千叮嚀萬囑咐弟弟莫言:世上的路千萬條,最好別走文學這一條!

但此時莫言已經瘋狂地迷戀上文學創作。激情澎湃的莫言急需尋找一個突破口,宣洩自己二十多年來滿腹的孤獨、苦悶和憂憤。他堅持不懈,寫作、投寄、退稿、再寫作、再投寄……一向最崇拜大哥、最聽大哥話的莫言,這時開始不聽大哥的話了,他奮不顧身地寫下去……

大哥謨賢深深感受到了弟弟內心的想法,看到並無多言的弟弟才二十幾歲的人,黑髮就開始大把大把地脫落, 熬夜勞累引起的腸炎胃疾也在折磨著他……稿件一篇篇寄出,油印退稿信似雪片般飛回來。這對莫言的精神打擊比身體傷害還要大。大哥十分心疼弟弟,談起自己那時的矛盾糾結,大哥說:「莫言只有寫作才快樂,不讓他寫,他比死都難受。」「我如果再強行按住莫言不讓他搞文學,就等於殺了他。」「我只能給他鼓勁加油了。」

此時大哥謨賢也欣喜地看到,1970年代末,中國的天空開始「放晴」,時代在變化。莫言拿筆習作的時代,是「文革」結束後的頭幾年,這是個控訴聲討「四人幫」專制罪惡的時代,是「黑五類」、「黑九類」和眾多「可以教育好的子女」告別殘酷的現代「種姓」制度、獲得平等做人權利、可以考大學、可以入黨、可以參軍、可以提幹、不再受歧視的時代,是一個廢止「推薦工農兵上大學」、恢復「高考」、平等競爭的時代, 是「一大二公」的人民公社解體、千百萬農民打破束縛、恢復「男耕女織」個體勞動自由的時代。此時曾被看作「臭老九」的謨賢先生已開始被器重而提拔成了中學校長。他的心情,也開始同這個國家的天空一道「放晴」。一直關心弟弟創作的謨賢先生還欣喜地看到:取消「以階級鬥爭為綱」、呼喚「思想解放」的春潮激蕩,文壇「解凍」,百花怒放,萬木競榮 ,這些都讓謨賢大哥思想深處視文學為「危途」的堅冰開始消融。而這些也都是大哥轉而支持莫言、為弟弟創作加油鼓勁的重要因素。

莫言最信任自己的大哥,創作早期出手的作品總是先寄給大哥看過,才能放心發出。大哥不僅是弟弟作品的第一個熱心讀者,也是嚴厲的批評家,他的許多意見既尖銳又中肯。在保定山溝裏當兵開始模仿寫小說的莫言,收到過大哥這樣的信:「創作要注意形成自己的風格,要想成為名作家,必須具有自己獨特的風格,跟在別人(不管是中國人還是外國人)後面走老路,是不會有出息的。」這些看似文學常識的話語,對一個只有小學五年級文化而又夢想成為作家的青年莫言來說,是何等重要,只有莫言自己知道。由此我們似乎可以理解後來的莫言為什麼要「逃避兩座灼熱的高爐」(指福克納和馬爾克斯),為什麼三十五歲時初讀《潘達雷昂上尉與勞軍女郎》即成為馬里奧.巴爾加斯.略薩先生「粉絲」的莫言,在中國社科院真正見到略薩的時候 ,卻又是「唯有趕緊走避之」(引自莫言尚未發表的打油詩電子稿)。莫言擔心因崇拜偶像「走火入魔」而失去了自己獨特的風格。形成獨特風格,是莫言起步時得到的來自大哥的諄諄告誡。這幾乎成了莫言幾十年來學習中外文化知識的一個基本態度:始終

我們策劃編輯出版《莫言研究書系》可謂由來已久。

早在1986年,在我們創刊《青年思想家》雜誌的時候,就開始注意到了當時的青年先鋒作家莫言。1988年由《青年思想家》雜誌牽頭,在莫言的故鄉山東高密召開了全國首次莫言文學創作研討會。會後,我們編輯出版了全國第一部《莫言研究資料》(山東大學出版社出版)。同時,莫言成了《青年思想家》的棟樑作者,他寫故鄉的許多短篇作品集中發表在《青年思想家》上。2000年後,莫言被聘為山東大學教授和研究生導師,更成了我們重要的教學科研的合作導師……與莫言交往二十多年,我們持續關注著他,可謂知根知底,友情篤厚。我們一直想編輯出版一套莫言研究系列叢書。

近三十年來,海內外研究莫言的論文和專著眾多。從表層到深層,從宏觀到微觀,從文學領域延伸至邊緣學科,研究的視角不斷拓展,研究的水準也不斷提高。這些研究成果對莫言小說的創作主體、審美意識、主題內涵、藝術風格、人物形象與意象、語言特色等都有廣泛的探索,在影響研究、比較研究、敘事學研究等領域也提出了諸多有價值、令人耳目一新的見解和觀點。莫言是從山東高密走進他的文學世界的,他筆下的「高密東北鄉」是一個「文學的幻境」,也是一個「中國的縮影」。他說:「我努力地要使那裏的痛苦和歡樂,與全人類的痛苦和歡樂保持一致,我努力地要使我的高密東北鄉的故事能夠打動各個國家的讀者。這將是我終生的奮鬥目標。」(莫言《小說的氣味》)因此,莫言是山東的,是中國的,也是世界的。莫言獲得諾貝爾文學獎之後,國內外一股「莫言熱」正在持續升溫。無論是大眾讀者還是研究者,都在以更大的熱情和更新的眼光去欣賞、解讀、探索莫言的文學世界。特別是研究者,將在已有研究的基礎上,出現更多更新的理論、方法、範疇和觀點。無論是什麼,有一點是可以肯定的,那就是以一種更加宏闊的「世界眼光」去審視、解讀莫言的文學世界。

正是基於以上想法,我們現在推出這套《莫言研究書系》。這個書系的作者群,既邀請了莫言的家人和莫言的學生們加入,還有國內外重要的研究學者。這無疑拓寬了莫言研究的視界,豐富了第一手研究資料。我們希望面向大眾讀者和研究者兩個群體,提供他們各自或共同感興趣的作家生活點滴和作品闡釋。我們努力在本套書系的可讀性和學術性之間找到某種恰當的結合點。

《莫言研究書系》是一個包容國內外研究莫言成果的集中地。首先推出第一批書是《大哥說莫言》(臺灣大地出版社出版)、《師從莫言》、《 好友鄉親說莫言》、《莫言研究三十年》、《莫言研究碩博論文選編》、《國外莫言研究》等六種,敬請方家指正。

本書系是個開放的文庫,今後還將陸續推出莫言研究的其他成果,歡迎國內外學者加盟支持!

2013年元月10日

(總序作者張華,係中共山東社會科學院黨委書記,教授、博導,山東大學原副校長,原《青年思想家》雜誌第一任社長)

莫言文學創作背後的人

—莫言的長兄學者管謨賢先生(代序言)

他是莫言文學上路的重要啟蒙者,他中學時的作文和課本是少年莫言的開蒙讀物;他曾是青年莫言早年選擇走文學道路的反對者,又是後來莫言文學創作的堅定支持者;他是莫言早期作品的第一個讀者,又是莫言小說最嚴厲、最權威的批評家……他就是莫言的長兄—管謨賢先生。

莫言兄弟姊妹四人,大哥謨賢和排行老四的小弟莫言,正好差12歲,都屬羊。四個孩子讀書天分都很高 ,但在極左的階級論盛行的年代,四個讀書的孩子都背上了「出身中農和社會關係中有人在臺灣」的包袱。 1963年,20歲的莫言大哥謨賢高中畢業, 以優異的成績考入上海華東師範大學中文系。儘管當時也有極個別人以「他不是貧下中農子弟,不是無產階級接班人」、「不能進高校深造」為由從中阻撓,但是大哥謨賢還是幸運地進入了高校。那年,莫言8歲,正讀小學 。大哥考上大學這件事,對莫言影響極大,成了他最值得自豪驕傲的事情,他立志要做大哥那樣的人。 他知道大哥的作文很好,常被老師拿去作範文念給學生聽,所以大哥留在家裏的幾本高初中時的作文,自然成了小學生莫言最喜愛的讀物。莫言上小學時的作文不僅模仿大哥的語言風格,而且對他喜歡的大哥寫的毛筆字,也模仿得有模有樣。這也許就是至今兄弟倆書法形神相似,難分伯仲的原因吧。

滿懷讀書熱望,渴望像大哥那樣上大學的莫言,命途多舛。1966年,疾風暴雨式的「無產階級文化大革命」,同樣席捲了莫言的家鄉,也粉碎了莫言讀大學的夢想。在不講學習成績只論階級出身的「文革」中,莫言連被推薦讀中學的機會也沒有,唯讀到小學五年級,便輟學了。12歲的莫言成了地地道道的農民。

正當小弟莫言在東北鄉草地上孤獨寂寞地放牧牛羊仰天悲歎的時候,1968年在上海讀書的大哥謨賢也離開了「大學教授搖籃」華東師大,到湖南三線廠「接受工人階級再教育」去了。在那個「知識越多越反動」的極左年代裏,讀過大學的大哥謨賢,比起農民兄弟莫言來更多了一重精神的枷鎖:他成了反動階級序列裏僅次於「地、富、反、壞、右、叛徒、特務、走資派」之後 而排在第九個等級的「臭老九」(知識份子)。這九類人群,亦稱「黑九類」,必須乖乖地「接受工人階級貧下中農再教育」。

勞動「改造」很好的謨賢,後來參與創辦子弟中學,當了教師。而兄弟莫言還是在高密東北鄉放牛。大哥謨賢十分欣賞小弟莫言的創作才華,情不自禁地把小莫言寫給他的家信讀給中學生們聽,讀給同事們聽,讓大家分享莫言的文采。大家一致誇讚寫得好,但誰都不相信這是一個小學五年級肄業生寫的。

1976年,21歲的莫言,費盡千辛萬苦,趕上了「末班車」,僥倖應徵入伍。可以吃飽飯,可以有書念了!莫言欣喜若狂。入伍不久,當莫言寫信告訴大哥自己要走文學創作這條路的時候,一向欣賞弟弟才華的大哥謨賢卻猶豫了。「文革」的煙雲還沒有散去,昨天的故事歷歷在目。他曾目睹了「文革」中上海作家們挨批挨鬥的慘狀。大哥說起收到弟弟來信的心情,談起老師錢谷融先生在華東師大的經歷,十分動情 : 正直善良的錢先生僅僅因為寫了《論文學是人學》一文,就遭到了全國報刊的圍攻批判;1966年「文化大革命」開始,錢先生被再次翻出舊賬, 戴上了「老牌修正主義者、反動學術權威和漏網右派」三頂帽子,像牛馬那樣被牽著遊街示眾、挨批挨鬥,住「牛棚」, 掃大街、刷廁所……文學,這個本是充滿鳥語花香、播種愛的領域,卻帶給了善良的作家們數不盡的牢獄之災和死亡……這些歷史教訓深深刺痛了大哥謨賢的心,對於未來文學的路,難免心有餘悸。他視文學為「危途」。所以,大哥謨賢面對小弟的文學選擇,心裏非常矛盾,千叮嚀萬囑咐弟弟莫言:世上的路千萬條,最好別走文學這一條!

但此時莫言已經瘋狂地迷戀上文學創作。激情澎湃的莫言急需尋找一個突破口,宣洩自己二十多年來滿腹的孤獨、苦悶和憂憤。他堅持不懈,寫作、投寄、退稿、再寫作、再投寄……一向最崇拜大哥、最聽大哥話的莫言,這時開始不聽大哥的話了,他奮不顧身地寫下去……

大哥謨賢深深感受到了弟弟內心的想法,看到並無多言的弟弟才二十幾歲的人,黑髮就開始大把大把地脫落, 熬夜勞累引起的腸炎胃疾也在折磨著他……稿件一篇篇寄出,油印退稿信似雪片般飛回來。這對莫言的精神打擊比身體傷害還要大。大哥十分心疼弟弟,談起自己那時的矛盾糾結,大哥說:「莫言只有寫作才快樂,不讓他寫,他比死都難受。」「我如果再強行按住莫言不讓他搞文學,就等於殺了他。」「我只能給他鼓勁加油了。」

此時大哥謨賢也欣喜地看到,1970年代末,中國的天空開始「放晴」,時代在變化。莫言拿筆習作的時代,是「文革」結束後的頭幾年,這是個控訴聲討「四人幫」專制罪惡的時代,是「黑五類」、「黑九類」和眾多「可以教育好的子女」告別殘酷的現代「種姓」制度、獲得平等做人權利、可以考大學、可以入黨、可以參軍、可以提幹、不再受歧視的時代,是一個廢止「推薦工農兵上大學」、恢復「高考」、平等競爭的時代, 是「一大二公」的人民公社解體、千百萬農民打破束縛、恢復「男耕女織」個體勞動自由的時代。此時曾被看作「臭老九」的謨賢先生已開始被器重而提拔成了中學校長。他的心情,也開始同這個國家的天空一道「放晴」。一直關心弟弟創作的謨賢先生還欣喜地看到:取消「以階級鬥爭為綱」、呼喚「思想解放」的春潮激蕩,文壇「解凍」,百花怒放,萬木競榮 ,這些都讓謨賢大哥思想深處視文學為「危途」的堅冰開始消融。而這些也都是大哥轉而支持莫言、為弟弟創作加油鼓勁的重要因素。

莫言最信任自己的大哥,創作早期出手的作品總是先寄給大哥看過,才能放心發出。大哥不僅是弟弟作品的第一個熱心讀者,也是嚴厲的批評家,他的許多意見既尖銳又中肯。在保定山溝裏當兵開始模仿寫小說的莫言,收到過大哥這樣的信:「創作要注意形成自己的風格,要想成為名作家,必須具有自己獨特的風格,跟在別人(不管是中國人還是外國人)後面走老路,是不會有出息的。」這些看似文學常識的話語,對一個只有小學五年級文化而又夢想成為作家的青年莫言來說,是何等重要,只有莫言自己知道。由此我們似乎可以理解後來的莫言為什麼要「逃避兩座灼熱的高爐」(指福克納和馬爾克斯),為什麼三十五歲時初讀《潘達雷昂上尉與勞軍女郎》即成為馬里奧.巴爾加斯.略薩先生「粉絲」的莫言,在中國社科院真正見到略薩的時候 ,卻又是「唯有趕緊走避之」(引自莫言尚未發表的打油詩電子稿)。莫言擔心因崇拜偶像「走火入魔」而失去了自己獨特的風格。形成獨特風格,是莫言起步時得到的來自大哥的諄諄告誡。這幾乎成了莫言幾十年來學習中外文化知識的一個基本態度:始終

試閱

一、莫言和他的小說

莫言小說中的人和事

莫言成名之後,尤其是電影《紅高粱》在柏林得獎之後,人們對莫言及其作品的研究很是熱鬧了一陣子。有人稱莫言為「怪才」。似乎莫言本身就是一個謎,一夜之間不知從哪裏冒出來殺上了文壇。也有人把小說與現實混為一談,憑主觀想像或道聽塗說,把小說中某些情節強加在我們家庭成員的頭上寫成論文發表,使得我們這樣一個普通得不能再普通的農民家庭蒙上了一層神奇的色彩。這幾年來,國內外一些文學界的朋友甚至不遠萬里來我們家鄉考察。其實,莫言是極普通的一個農民的兒子,甚至可以說直到現在他還是一個農民。他愛農民之所愛,恨農民之所恨,與農民有千絲萬縷的聯繫。他的作品,不管怎麼「現代」,如何「魔幻」,在我看來都是再現實不過的東西。它既不是歷史,更不是神話,都是普通的真正的小說。莫言的作品多用第一人稱來寫,其中不但有「我爺爺」、「我奶奶」、「父親」、「母親」、「小姑」,而且有時竟將真人姓名寫進作品中去,如《紅高粱》中的曹夢九、王文義,《築路》中的來書,《草鞋窨子》中的于大身、轆子張球,《生死疲勞》中的單幹戶……我曾經提醒過他不要用真人姓名以免引起糾紛,他的解釋是,用真人姓名在寫作時便於很快進入角色,易於發揮。從近兩年的作品看,莫言已經注意了這個問題,把真人姓名寫入作品的事已不多見了。

值得一提的是,儘管莫言作品中有時用了真人的姓名,但往往是真名之下無真事(歷史人物除外),真事往往用假名。人與事之間張冠李戴,移花接木,或乾脆「無中生有」,純乎是聯想或想像而已。總之,小說只能是小說,絕不能把小說當作歷史或報告文學來看。

為了給研究莫言作品的同志們提供一點資料,也為了澄清一些事實,特寫此文。

爺 爺

我們的爺爺管遵義,字居正,又字嵩峰,以此字行於世。生於1895年,1978年病故,享年84歲。我們的爺爺既沒有《秋水》、《紅高粱》裏爺爺那般傳奇式的英雄豪氣和壯舉,更沒有那般痛快淋漓的風流韻事。我們的爺爺是一個忠厚老實、勤儉持家、聰明靈巧的農民,與《大風》中的爺爺庶幾近之。爺爺一生務農,又會木匠手藝,種田是一把高手,木匠活也做得漂亮。不管多麼複雜的家什,只要看了樣子,他都能照樣做出來。過去用的木輪車,檀木軸斷了,柿木車耳子(軸套)破了,人們都喜歡到爺爺這裏來換新的,因為他換過的車子推起來吱吜吱吜叫得特別好聽。農村用的風箱,爺爺原來沒做過,後來,照樣做了一個,把出風口幾經改進,風箱嗚嗚地叫,聲音悅耳動聽。於是,人們都願意來找他做。

爺爺一生樂善好施,親友、鄰居來借錢、糧、柴草,有求必應,而且從來不登門討帳。最多到年關時對奶奶說:「某某還欠著什麼什麼沒還呢!」有很多就是白送。人家要還,他就說:「算了吧!多少年了,還提它做什麼?」小時我有一個印象,似乎那些找爺爺借東西的,壓根兒就不想還。加上還要撫養我三爺爺三奶奶死後留下的三個孤兒(我們的三叔、四叔、六叔),又經常接濟窮親戚窮朋友,日子也總是富不起來,土改時被定為中農。爺爺是文盲,但卻十分聰明,稱得上博聞強記。他能打一手好算盤,再複雜的帳目也可算清。過去村人買賣土地,不管地塊多複雜,他能很快算出它的面積。從三皇五帝至明清民國的歷史變遷,改朝換代的名人軼事,他可以一樁樁一件件講個頭頭是道。不少詩詞戲文他能夠背誦。更令人奇怪的是,他雖不識字,卻可以對照藥方從大爺爺(爺爺的哥哥)的藥櫥裏為病人抓藥。至於那滿肚子的神仙鬼怪故事,名人名勝的傳說,更是子孫輩夏日河堤上、冬季炕頭上百聽不厭的精神食糧。我有時候想,爺爺要是有文化,沒準也會當作家。準確地說,爺爺才是莫言的第一個老師。莫言作品中絕大多數故事傳說都是從爺爺那兒聽來的,如《球狀閃電》裏舉子趕考救螞蟻,《爆炸》裏狐狸煉丹,《金髮嬰兒》裏八個泥瓦匠廟裏避雨,《草鞋窨子》裏兩個姑娘乘涼、笤帚疙瘩成精,《紅高粱》裏綦翰林出殯等等。如果把爺爺講過的故事單獨回憶整理出來,怕是要出一本厚厚的《民間故事集》呢!

爺爺性格柔中有剛。他很少發火,從來不打罵孩子,罵人從不帶髒字。但他說話很有分量,批評的話,讓你一輩子忘不了,高興的話,讓你忍俊不禁。他曾說:「人生在世,誰都有春風得意的時候,但得意不要張狂;誰都會有倒楣不走運的時候,但跌倒了就要爬起來。越是有人看笑話,越是不能草雞了!」他還說:「人只有享不了的福,沒有受不了的罪。」這些話在我看來都是真理,讓我終生難忘,受益匪淺。

爺爺其實是很有情趣的。他有一桿鳥槍,有一張漁網,會打鳥打兔子,會打魚摸螃蟹。有什麼莊稼瓜菜新品種,他喜歡試種試栽。

爺爺的脾氣耿直抗上,很少有讓他服氣的人和事。對於毛澤東這樣偉大的人物,他老人家甚至一輩子都沒有叫過一聲「毛主席」。在家裏開口閉口都是「老毛」如何如何(同樣,提到蔣介石也是一口一個「老蔣」)。在那個年代,嚇得我們恨不得跑上去捂住他的嘴巴,要他小聲說,別叫人聽見。他說:「怕什麼?他和我年紀差不多,叫他『老毛』怎麼了?」後來,尤其是到了上世紀60年代,人們把「毛主席萬歲」喊得震天響,他才恍然大悟似地說:「老毛當皇上了,人能活一萬歲嗎?萬歲就是皇上啊!」

對於新生事物,他不大接受。開國之初,講中蘇友好,全國上下成立了中蘇友好協會。那時好像人人都是會員,發一個徽章戴著,一面小紅旗,上邊是毛澤東和史達林頭像。還有一支歌,人人會唱:「毛澤東,史達林,像太陽在天空照,紅旗在前面飄,全世界人民心一條,爭取人民民主,爭取世界和平……」他聽了很不以為然,說:「天無二日,國無二主,天上怎麼會有兩個太陽?中蘇本是兩國,兩國如同兩人,現在好成什麼樣,將來就會打成什麼樣!」當時,我們稱蘇聯為「老大哥」,他也有看法,甚至說:「朝裏是不是出了秦檜?真給中國人丟臉!」這些話,當時是百分之百的「反動言論」。家人一起反對他,讓他別說。他說:「我又不到外邊去說。我說的對與不對,今後看!」

1958年「大躍進」,大煉鋼鐵,他斷定用土爐子煉不出鐵,更煉不出鋼,純粹是浪費東西,禍害人民。農業生產「放衛星」,廣播喇叭裏說某地小麥畝產萬斤,他堅決不信。他說:「一市畝地,就那麼一點點地方,不用說長麥子,就是把麥子打好,光把麥粒鋪在那一畝地裏,一萬斤得鋪多厚?這肯定有假!」甚至反問我:「你不是說老毛是種地的出身,小時候還幹過農活嗎?一畝地能打多少糧食,他不知道?朝裏肯定出了奸臣了!」我沒見過畝產萬斤的小麥,也只好閉口無言。他曾預言,人民公社不是好折騰,折騰來折騰去,非餓死人不可。果然,三年困難接踵而來,村裏人人浮腫,天天死人,爺爺一手拉扯大為其成了家的三叔因饑餓而病死。生產隊裏只有幹不完的活,卻分不到足夠的糧。一家人靠爺爺度過荒年。當時他已年過六十,不去隊裏幹活,冒險偷偷地去邊遠地方開小塊荒地種地瓜。夏秋兩季,他去田野割草,曬乾後,等第二年春天送到農場,換回大豆、地瓜乾。剛剛四五歲的莫言因野菜難以下嚥而圍著飯桌哭鬧時,爺爺弄來的地瓜乾,無疑是比今日之蛋糕餅乾更為甘美的食品,給他幼小的心靈留下了難以磨滅的印象。

爺爺一生務農,對土地有著深厚的感情。直到入社那一年,他為了幫一個親戚度過生活難關,還花高價把他的五畝地買過來。他相信世界大同,卻不贊成合作化,他說:「一家子親兄弟還要分家,張、王、李、趙湊在一塊,能有好嗎?」他對入社是極力反對的。為此,他氣得不吃不喝,要帶著我分家單幹,急得父親沒辦法,只好去西王家苓芝把他的姑父、爺爺的姐夫請了來做他的工作。最後達成協定,同意入社,但約法三章:一,爺爺永遠不去農業社裏幹活;二,農業社要他幹木匠活,送到家裏來,要現錢;三,農業社一旦垮了台,土地、牲口、農具原樣退回來。這約法三章真正落實了的,只有第一條,第二條是父親自掏腰包解決的。第三條一直到他臨終,「文革」」已經結束,公社也將撤銷,但農具早已毀壞,牲口早在困難時期就餓死了。

爺爺去世時,莫言給我寫信說:「祖父的死,使我感到心痛。他老人家一生含辛茹苦,農忙時辛勞耕作於田間,農閒時又持斧操鋸在作坊。他以剛直不阿的性格和嫺熟的木工工藝博得了鄉里的眾望,他為我們留下了很多值得學習的品質和精神。我至今不能忘記祖父帶我去割草的情景,以及他用青筋暴露的手揮動斧鑿的形象。他這種吃苦耐勞的精神,正是我缺乏的……前幾年我在家時,經常地和他拉一拉,故意請他講些古今軼事,所以頗得他的歡心,我也受益匪淺……」

爺爺19歲,奶奶20歲才成的親。這在當時已是晚婚年齡。二人艱苦創業,勤儉持家,勞作一生,生有一女二男(我們的父親和五叔),在鄉里有很高的威望。

奶 奶

我們的奶奶姓戴,如同舊社會的勞動婦女一樣,沒有自己的大名,在世時,農業社的社員名冊,稱她管戴氏。奶奶比爺爺大一歲,1971年去世,終年77歲。

儘管《紅高粱》裏的「奶奶」也姓戴,但我們的奶奶卻遠沒有九兒那般潑辣風流,也沒有《老槍》裏的「奶奶」那般殺伐決斷。我們的奶奶是一位極普通的老式家庭婦女。奶奶的娘家也是極普通的農民,因為她的父兄會竹器手藝,所以生活過得比一般農戶強。小時候曾聽奶奶發牢騷說,她和爺爺成親後,爺爺的以及後來子女們的衣服全是奶奶家負責的,我們家一概不管。奶奶雖然極普通,但確實很能幹。直至去世,奶奶是我們家實際上的大總管。那時父親和叔父沒有分家,一家十幾口人的吃穿,全由奶奶安排,儘管那些年月生活極艱難,奶奶勤儉持家,精打細算,一家人也未受凍餓之苦。奶奶的手極巧,我不只一次地聽我的大爺爺、外祖父誇她做的飯菜好吃,針線活漂亮。村裏有人家結婚,窗花、饅頭花常找她剪;喪事也找她去操辦。奶奶還會接生,新中國成立後雖說新式接生已經推行,但找她接生的仍很多。可以說,我們村現在60歲左右的人有一半是她老人家接到這個世界上來的。

奶奶膽子比爺爺大。聽奶奶說,有一年來日本鬼子,鬼子在外邊砸門,爺爺去開門,鬼子進門一腳將爺爺踢倒,刺刀對準爺爺胸口,嗚哇一叫,嚇得爺爺面如土色。倒是奶奶走上前去扶起爺爺。爺爺出門想跑,那鬼子一勾槍機,子彈從爺爺耳邊飛過。從此,只要聽說鬼子來了,鬼子影未見,爺爺就先跑了,往往是奶奶留守。我問奶奶當時怕不怕,奶奶說:「怎麼不怕?一有動靜就想上茅房!」即使如此,凡與兵們打交道的事爺爺再不敢出面,哪怕後來的八路軍、解放軍來了,開大會都是奶奶去。

奶奶一生未出過遠門,一生未見過樓房。上世紀60年代,我到上海讀大學。放假回來告訴她我們住在樓上,她不只一次問我:人怎樣上得去?用梯子嗎?我當然回答不是,並且給她解釋怎樣一層層走上去,還說高層樓可乘電梯等等。誰知奶奶越聽越糊塗,歎口氣道:「看不到真樓,越聽越不明白!」當時,整個高密縣只有縣城有兩座二層小樓,鄉下一律是平房,所以她老人家至死也沒弄明白樓是怎麼回事。

父 親

我們的父親管貽範,生於1923年。舊社會上過四年私塾,在我們鄉下已經算是知識份子了。所以,家鄉一解放就擔任了各種社會工作,記帳、掃盲,從互助組到合作社,到生產大隊,到國有農場耕作區,再到生產大隊,一直擔任會計,1982年才退休。幾十年的會計當下來,積累的帳冊、單據成捆成箱。他可以自豪地向村裏的老老少少說,他沒貪污過一分錢,沒有錯過一筆帳,沒有用過手中的權力為自己辦過一次事,連記帳用的一支竹竿圓珠筆都是通過書記批准才買的。父親擔任大隊會計二十多年,一年四季白天和社員一起幹重活,下雨陰天和晚上記帳。每逢大隊偶爾擺酒席,他總是藉故推辭,拒不參加。

父親教育子侄十分嚴厲,子侄們,甚至他的同輩都怕他。我們小時,稍有差錯,非打即罵,有時到了蠻橫不講理的地步。他擔心我們「學問不成,莊戶不能」,對我們的學習抓得很緊。我讀小學時,父親經常檢查我的學習。有一次居然要我將一冊語文書倒背出來,背不出就打。等我讀了中學,一方面離家遠,每周回家一次,另一方面我讀的東西他也不懂了,所以不再檢查我的學習,但每學期的成績單必看。三年困難時期,我讀高中,同學中有的餓死,有的逃往東北。我也想去闖關東,回家一說,父親大怒,說:「供你上了十年學,什麼結果也沒有,要走,就別再回來!」父親希望我們走正道,望子成龍心切,加上生活困難,心情不好,所以很少給子女笑臉。莫言小時候頑皮,自然少不了挨打。有一次小莫言下地幹活,餓極了,偷了一個蘿蔔吃,被罰跪在毛主席像前。父親知道了,回家差一點把他打死,幸虧六嬸去請了爺爺來才解了圍。父親自己清正廉潔,容不得子侄們沾染不良習氣,敗壞管家門風。有一年,我叔父的二兒子十來歲時,去隊裏瓜地裏偷了幾個小瓜。雖然偷瓜摸棗是農村孩子常幹的事,而且又是侄兒,父親對他也是一頓好揍。後來我的這個叔兄弟不但考上了大學,而且研究生畢業,獲得碩士學位,後到美國留學,現已在美國定居。

父親不是黨員,但一直跟黨走,在鄉里很有威信。他孝敬爺爺奶奶,愛護弟弟(我們的五叔)。我們的五叔在供銷社棉花站工作。當年,區裏讓我父親脫產出來工作,父親把機會讓給五叔。嬸嬸和叔叔的四個孩子在家裏和父母一起生活,直到奶奶去世才分家。分家後,父親還像過去一樣照顧叔叔的孩子,還不時寄錢去資助上大學的。

父親今年已經90歲了,至今仍在鄉下。地裏的活已幹不動了,木匠活也不做了,但他仍然幫二弟家做點家務,種種小菜園,一刻也閒不住。

母 親

我母親姓高,1922年生於河崖鎮小高家莊(現名北高家)。大名高淑娟,但一輩子沒用過,公社化時生產隊裏的記工冊以及我們填表都寫管高氏。母親纏足,典型的農村婦女,沒有文化,因勞累過度,患有哮喘、肺氣腫等多種疾病,於1994年1月病故。母親是17歲嫁到我們家的。母親的親生母親在母親兩歲時就去世了。她來到我們家五十多年,當媳婦的時間比當婆婆的時間長,一直沒過上好日子,及至過上好日子,又老生病,母親常歎自己命苦。

母親生過七八個子女,活下來的只有我們兄妹四人。除我之外,莫言還有一位二哥和姐姐,莫言是母親最小的孩子。到莫言出生時,我們這個大家庭已有四個孩子。後來,我嬸嬸又生了三個兒子。莫言在家裏的位置無足輕重。本來窮人的孩子就如小豬小狗一般,這樣,莫言就不如路邊的一棵草了。母愛是有的,但要懂事的孩子自己去體會。天下父母哪有不愛自己孩子的?但母親為了這個大家庭,為了顧全大局,必須將愛藏在心底。記得困難時期,全家吃野菜,莫言和他堂姐(我叔父的女兒,僅比莫言大半歲)吃不下,有時母親單獨為他倆煮兩個地瓜或蒸一個不加野菜或加少量野菜的玉米麵餅子,小莫言飯量大,但他也只能和姐姐平分秋色。半個餅子姐姐吃了已飽,可小莫言卻不飽。儘管如此,母親也不能多分給莫言,結果莫言是吃不飽還要挨罵。

莫言小說中的人和事

莫言成名之後,尤其是電影《紅高粱》在柏林得獎之後,人們對莫言及其作品的研究很是熱鬧了一陣子。有人稱莫言為「怪才」。似乎莫言本身就是一個謎,一夜之間不知從哪裏冒出來殺上了文壇。也有人把小說與現實混為一談,憑主觀想像或道聽塗說,把小說中某些情節強加在我們家庭成員的頭上寫成論文發表,使得我們這樣一個普通得不能再普通的農民家庭蒙上了一層神奇的色彩。這幾年來,國內外一些文學界的朋友甚至不遠萬里來我們家鄉考察。其實,莫言是極普通的一個農民的兒子,甚至可以說直到現在他還是一個農民。他愛農民之所愛,恨農民之所恨,與農民有千絲萬縷的聯繫。他的作品,不管怎麼「現代」,如何「魔幻」,在我看來都是再現實不過的東西。它既不是歷史,更不是神話,都是普通的真正的小說。莫言的作品多用第一人稱來寫,其中不但有「我爺爺」、「我奶奶」、「父親」、「母親」、「小姑」,而且有時竟將真人姓名寫進作品中去,如《紅高粱》中的曹夢九、王文義,《築路》中的來書,《草鞋窨子》中的于大身、轆子張球,《生死疲勞》中的單幹戶……我曾經提醒過他不要用真人姓名以免引起糾紛,他的解釋是,用真人姓名在寫作時便於很快進入角色,易於發揮。從近兩年的作品看,莫言已經注意了這個問題,把真人姓名寫入作品的事已不多見了。

值得一提的是,儘管莫言作品中有時用了真人的姓名,但往往是真名之下無真事(歷史人物除外),真事往往用假名。人與事之間張冠李戴,移花接木,或乾脆「無中生有」,純乎是聯想或想像而已。總之,小說只能是小說,絕不能把小說當作歷史或報告文學來看。

為了給研究莫言作品的同志們提供一點資料,也為了澄清一些事實,特寫此文。

爺 爺

我們的爺爺管遵義,字居正,又字嵩峰,以此字行於世。生於1895年,1978年病故,享年84歲。我們的爺爺既沒有《秋水》、《紅高粱》裏爺爺那般傳奇式的英雄豪氣和壯舉,更沒有那般痛快淋漓的風流韻事。我們的爺爺是一個忠厚老實、勤儉持家、聰明靈巧的農民,與《大風》中的爺爺庶幾近之。爺爺一生務農,又會木匠手藝,種田是一把高手,木匠活也做得漂亮。不管多麼複雜的家什,只要看了樣子,他都能照樣做出來。過去用的木輪車,檀木軸斷了,柿木車耳子(軸套)破了,人們都喜歡到爺爺這裏來換新的,因為他換過的車子推起來吱吜吱吜叫得特別好聽。農村用的風箱,爺爺原來沒做過,後來,照樣做了一個,把出風口幾經改進,風箱嗚嗚地叫,聲音悅耳動聽。於是,人們都願意來找他做。

爺爺一生樂善好施,親友、鄰居來借錢、糧、柴草,有求必應,而且從來不登門討帳。最多到年關時對奶奶說:「某某還欠著什麼什麼沒還呢!」有很多就是白送。人家要還,他就說:「算了吧!多少年了,還提它做什麼?」小時我有一個印象,似乎那些找爺爺借東西的,壓根兒就不想還。加上還要撫養我三爺爺三奶奶死後留下的三個孤兒(我們的三叔、四叔、六叔),又經常接濟窮親戚窮朋友,日子也總是富不起來,土改時被定為中農。爺爺是文盲,但卻十分聰明,稱得上博聞強記。他能打一手好算盤,再複雜的帳目也可算清。過去村人買賣土地,不管地塊多複雜,他能很快算出它的面積。從三皇五帝至明清民國的歷史變遷,改朝換代的名人軼事,他可以一樁樁一件件講個頭頭是道。不少詩詞戲文他能夠背誦。更令人奇怪的是,他雖不識字,卻可以對照藥方從大爺爺(爺爺的哥哥)的藥櫥裏為病人抓藥。至於那滿肚子的神仙鬼怪故事,名人名勝的傳說,更是子孫輩夏日河堤上、冬季炕頭上百聽不厭的精神食糧。我有時候想,爺爺要是有文化,沒準也會當作家。準確地說,爺爺才是莫言的第一個老師。莫言作品中絕大多數故事傳說都是從爺爺那兒聽來的,如《球狀閃電》裏舉子趕考救螞蟻,《爆炸》裏狐狸煉丹,《金髮嬰兒》裏八個泥瓦匠廟裏避雨,《草鞋窨子》裏兩個姑娘乘涼、笤帚疙瘩成精,《紅高粱》裏綦翰林出殯等等。如果把爺爺講過的故事單獨回憶整理出來,怕是要出一本厚厚的《民間故事集》呢!

爺爺性格柔中有剛。他很少發火,從來不打罵孩子,罵人從不帶髒字。但他說話很有分量,批評的話,讓你一輩子忘不了,高興的話,讓你忍俊不禁。他曾說:「人生在世,誰都有春風得意的時候,但得意不要張狂;誰都會有倒楣不走運的時候,但跌倒了就要爬起來。越是有人看笑話,越是不能草雞了!」他還說:「人只有享不了的福,沒有受不了的罪。」這些話在我看來都是真理,讓我終生難忘,受益匪淺。

爺爺其實是很有情趣的。他有一桿鳥槍,有一張漁網,會打鳥打兔子,會打魚摸螃蟹。有什麼莊稼瓜菜新品種,他喜歡試種試栽。

爺爺的脾氣耿直抗上,很少有讓他服氣的人和事。對於毛澤東這樣偉大的人物,他老人家甚至一輩子都沒有叫過一聲「毛主席」。在家裏開口閉口都是「老毛」如何如何(同樣,提到蔣介石也是一口一個「老蔣」)。在那個年代,嚇得我們恨不得跑上去捂住他的嘴巴,要他小聲說,別叫人聽見。他說:「怕什麼?他和我年紀差不多,叫他『老毛』怎麼了?」後來,尤其是到了上世紀60年代,人們把「毛主席萬歲」喊得震天響,他才恍然大悟似地說:「老毛當皇上了,人能活一萬歲嗎?萬歲就是皇上啊!」

對於新生事物,他不大接受。開國之初,講中蘇友好,全國上下成立了中蘇友好協會。那時好像人人都是會員,發一個徽章戴著,一面小紅旗,上邊是毛澤東和史達林頭像。還有一支歌,人人會唱:「毛澤東,史達林,像太陽在天空照,紅旗在前面飄,全世界人民心一條,爭取人民民主,爭取世界和平……」他聽了很不以為然,說:「天無二日,國無二主,天上怎麼會有兩個太陽?中蘇本是兩國,兩國如同兩人,現在好成什麼樣,將來就會打成什麼樣!」當時,我們稱蘇聯為「老大哥」,他也有看法,甚至說:「朝裏是不是出了秦檜?真給中國人丟臉!」這些話,當時是百分之百的「反動言論」。家人一起反對他,讓他別說。他說:「我又不到外邊去說。我說的對與不對,今後看!」

1958年「大躍進」,大煉鋼鐵,他斷定用土爐子煉不出鐵,更煉不出鋼,純粹是浪費東西,禍害人民。農業生產「放衛星」,廣播喇叭裏說某地小麥畝產萬斤,他堅決不信。他說:「一市畝地,就那麼一點點地方,不用說長麥子,就是把麥子打好,光把麥粒鋪在那一畝地裏,一萬斤得鋪多厚?這肯定有假!」甚至反問我:「你不是說老毛是種地的出身,小時候還幹過農活嗎?一畝地能打多少糧食,他不知道?朝裏肯定出了奸臣了!」我沒見過畝產萬斤的小麥,也只好閉口無言。他曾預言,人民公社不是好折騰,折騰來折騰去,非餓死人不可。果然,三年困難接踵而來,村裏人人浮腫,天天死人,爺爺一手拉扯大為其成了家的三叔因饑餓而病死。生產隊裏只有幹不完的活,卻分不到足夠的糧。一家人靠爺爺度過荒年。當時他已年過六十,不去隊裏幹活,冒險偷偷地去邊遠地方開小塊荒地種地瓜。夏秋兩季,他去田野割草,曬乾後,等第二年春天送到農場,換回大豆、地瓜乾。剛剛四五歲的莫言因野菜難以下嚥而圍著飯桌哭鬧時,爺爺弄來的地瓜乾,無疑是比今日之蛋糕餅乾更為甘美的食品,給他幼小的心靈留下了難以磨滅的印象。

爺爺一生務農,對土地有著深厚的感情。直到入社那一年,他為了幫一個親戚度過生活難關,還花高價把他的五畝地買過來。他相信世界大同,卻不贊成合作化,他說:「一家子親兄弟還要分家,張、王、李、趙湊在一塊,能有好嗎?」他對入社是極力反對的。為此,他氣得不吃不喝,要帶著我分家單幹,急得父親沒辦法,只好去西王家苓芝把他的姑父、爺爺的姐夫請了來做他的工作。最後達成協定,同意入社,但約法三章:一,爺爺永遠不去農業社裏幹活;二,農業社要他幹木匠活,送到家裏來,要現錢;三,農業社一旦垮了台,土地、牲口、農具原樣退回來。這約法三章真正落實了的,只有第一條,第二條是父親自掏腰包解決的。第三條一直到他臨終,「文革」」已經結束,公社也將撤銷,但農具早已毀壞,牲口早在困難時期就餓死了。

爺爺去世時,莫言給我寫信說:「祖父的死,使我感到心痛。他老人家一生含辛茹苦,農忙時辛勞耕作於田間,農閒時又持斧操鋸在作坊。他以剛直不阿的性格和嫺熟的木工工藝博得了鄉里的眾望,他為我們留下了很多值得學習的品質和精神。我至今不能忘記祖父帶我去割草的情景,以及他用青筋暴露的手揮動斧鑿的形象。他這種吃苦耐勞的精神,正是我缺乏的……前幾年我在家時,經常地和他拉一拉,故意請他講些古今軼事,所以頗得他的歡心,我也受益匪淺……」

爺爺19歲,奶奶20歲才成的親。這在當時已是晚婚年齡。二人艱苦創業,勤儉持家,勞作一生,生有一女二男(我們的父親和五叔),在鄉里有很高的威望。

奶 奶

我們的奶奶姓戴,如同舊社會的勞動婦女一樣,沒有自己的大名,在世時,農業社的社員名冊,稱她管戴氏。奶奶比爺爺大一歲,1971年去世,終年77歲。

儘管《紅高粱》裏的「奶奶」也姓戴,但我們的奶奶卻遠沒有九兒那般潑辣風流,也沒有《老槍》裏的「奶奶」那般殺伐決斷。我們的奶奶是一位極普通的老式家庭婦女。奶奶的娘家也是極普通的農民,因為她的父兄會竹器手藝,所以生活過得比一般農戶強。小時候曾聽奶奶發牢騷說,她和爺爺成親後,爺爺的以及後來子女們的衣服全是奶奶家負責的,我們家一概不管。奶奶雖然極普通,但確實很能幹。直至去世,奶奶是我們家實際上的大總管。那時父親和叔父沒有分家,一家十幾口人的吃穿,全由奶奶安排,儘管那些年月生活極艱難,奶奶勤儉持家,精打細算,一家人也未受凍餓之苦。奶奶的手極巧,我不只一次地聽我的大爺爺、外祖父誇她做的飯菜好吃,針線活漂亮。村裏有人家結婚,窗花、饅頭花常找她剪;喪事也找她去操辦。奶奶還會接生,新中國成立後雖說新式接生已經推行,但找她接生的仍很多。可以說,我們村現在60歲左右的人有一半是她老人家接到這個世界上來的。

奶奶膽子比爺爺大。聽奶奶說,有一年來日本鬼子,鬼子在外邊砸門,爺爺去開門,鬼子進門一腳將爺爺踢倒,刺刀對準爺爺胸口,嗚哇一叫,嚇得爺爺面如土色。倒是奶奶走上前去扶起爺爺。爺爺出門想跑,那鬼子一勾槍機,子彈從爺爺耳邊飛過。從此,只要聽說鬼子來了,鬼子影未見,爺爺就先跑了,往往是奶奶留守。我問奶奶當時怕不怕,奶奶說:「怎麼不怕?一有動靜就想上茅房!」即使如此,凡與兵們打交道的事爺爺再不敢出面,哪怕後來的八路軍、解放軍來了,開大會都是奶奶去。

奶奶一生未出過遠門,一生未見過樓房。上世紀60年代,我到上海讀大學。放假回來告訴她我們住在樓上,她不只一次問我:人怎樣上得去?用梯子嗎?我當然回答不是,並且給她解釋怎樣一層層走上去,還說高層樓可乘電梯等等。誰知奶奶越聽越糊塗,歎口氣道:「看不到真樓,越聽越不明白!」當時,整個高密縣只有縣城有兩座二層小樓,鄉下一律是平房,所以她老人家至死也沒弄明白樓是怎麼回事。

父 親

我們的父親管貽範,生於1923年。舊社會上過四年私塾,在我們鄉下已經算是知識份子了。所以,家鄉一解放就擔任了各種社會工作,記帳、掃盲,從互助組到合作社,到生產大隊,到國有農場耕作區,再到生產大隊,一直擔任會計,1982年才退休。幾十年的會計當下來,積累的帳冊、單據成捆成箱。他可以自豪地向村裏的老老少少說,他沒貪污過一分錢,沒有錯過一筆帳,沒有用過手中的權力為自己辦過一次事,連記帳用的一支竹竿圓珠筆都是通過書記批准才買的。父親擔任大隊會計二十多年,一年四季白天和社員一起幹重活,下雨陰天和晚上記帳。每逢大隊偶爾擺酒席,他總是藉故推辭,拒不參加。

父親教育子侄十分嚴厲,子侄們,甚至他的同輩都怕他。我們小時,稍有差錯,非打即罵,有時到了蠻橫不講理的地步。他擔心我們「學問不成,莊戶不能」,對我們的學習抓得很緊。我讀小學時,父親經常檢查我的學習。有一次居然要我將一冊語文書倒背出來,背不出就打。等我讀了中學,一方面離家遠,每周回家一次,另一方面我讀的東西他也不懂了,所以不再檢查我的學習,但每學期的成績單必看。三年困難時期,我讀高中,同學中有的餓死,有的逃往東北。我也想去闖關東,回家一說,父親大怒,說:「供你上了十年學,什麼結果也沒有,要走,就別再回來!」父親希望我們走正道,望子成龍心切,加上生活困難,心情不好,所以很少給子女笑臉。莫言小時候頑皮,自然少不了挨打。有一次小莫言下地幹活,餓極了,偷了一個蘿蔔吃,被罰跪在毛主席像前。父親知道了,回家差一點把他打死,幸虧六嬸去請了爺爺來才解了圍。父親自己清正廉潔,容不得子侄們沾染不良習氣,敗壞管家門風。有一年,我叔父的二兒子十來歲時,去隊裏瓜地裏偷了幾個小瓜。雖然偷瓜摸棗是農村孩子常幹的事,而且又是侄兒,父親對他也是一頓好揍。後來我的這個叔兄弟不但考上了大學,而且研究生畢業,獲得碩士學位,後到美國留學,現已在美國定居。

父親不是黨員,但一直跟黨走,在鄉里很有威信。他孝敬爺爺奶奶,愛護弟弟(我們的五叔)。我們的五叔在供銷社棉花站工作。當年,區裏讓我父親脫產出來工作,父親把機會讓給五叔。嬸嬸和叔叔的四個孩子在家裏和父母一起生活,直到奶奶去世才分家。分家後,父親還像過去一樣照顧叔叔的孩子,還不時寄錢去資助上大學的。

父親今年已經90歲了,至今仍在鄉下。地裏的活已幹不動了,木匠活也不做了,但他仍然幫二弟家做點家務,種種小菜園,一刻也閒不住。

母 親

我母親姓高,1922年生於河崖鎮小高家莊(現名北高家)。大名高淑娟,但一輩子沒用過,公社化時生產隊裏的記工冊以及我們填表都寫管高氏。母親纏足,典型的農村婦女,沒有文化,因勞累過度,患有哮喘、肺氣腫等多種疾病,於1994年1月病故。母親是17歲嫁到我們家的。母親的親生母親在母親兩歲時就去世了。她來到我們家五十多年,當媳婦的時間比當婆婆的時間長,一直沒過上好日子,及至過上好日子,又老生病,母親常歎自己命苦。

母親生過七八個子女,活下來的只有我們兄妹四人。除我之外,莫言還有一位二哥和姐姐,莫言是母親最小的孩子。到莫言出生時,我們這個大家庭已有四個孩子。後來,我嬸嬸又生了三個兒子。莫言在家裏的位置無足輕重。本來窮人的孩子就如小豬小狗一般,這樣,莫言就不如路邊的一棵草了。母愛是有的,但要懂事的孩子自己去體會。天下父母哪有不愛自己孩子的?但母親為了這個大家庭,為了顧全大局,必須將愛藏在心底。記得困難時期,全家吃野菜,莫言和他堂姐(我叔父的女兒,僅比莫言大半歲)吃不下,有時母親單獨為他倆煮兩個地瓜或蒸一個不加野菜或加少量野菜的玉米麵餅子,小莫言飯量大,但他也只能和姐姐平分秋色。半個餅子姐姐吃了已飽,可小莫言卻不飽。儘管如此,母親也不能多分給莫言,結果莫言是吃不飽還要挨罵。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價