書寫與差異(解構主義大師德希達代表作經典改版)

活動訊息

內容簡介

解構主義大師德希達代表作

一九六〇年代開始的那場對結構主義理性的批評,

究竟是對理性的否定還是逼其面對自身盲點?

德希達與解構主義對二十世紀西方思想史的撞擊,強烈影響至今。

解構思想所引發的爭議、批評、激情、奇想,至今依舊在各人文社科領域延伸其足跡。當今世界的歷史變化,愈來愈展示出解構批評所關注的跡象,即那些傳統理性所無法把握的;從另一角度而言,解構思想的生命歷程,恰恰與二十世紀後半葉以來的人類歷史有著同構性的徵兆。

書中揭業「書寫」的不透明、中介特性,以及文字傳達意義的延宕、挪移及後設性。而「差異」(différence,或延異、衍異、分延)的觀念,更直指意義表現,實踐的無限播散與分裂可能。本書為西方二十世紀末、二十一世紀的思維、論述模式帶來決定性的影響或斷裂。解構、後現代主義的典範因此而興。

本書集結德希達一九六三至一九六七年發表於法國重要知識刊物《批評》(Critique)、《弓》(L'Arc)、《泰爾凱》(Tel Quel)等十一篇重要論文。藉由對現代哲學與法國文學的深刻探討——包含思想巨擘尼采、黑格爾、胡塞爾與佛洛伊德,以及當時漸受注目的思想界新秀李維史陀、傅柯、勒維納斯等,以及法國哲學大家巴塔耶(Georges Bataille)、戲劇家亞陶(Antonin Artaud)、詩人雅畢斯(Edmond Jabes)與思想家布朗簫(Maurice Blanchot)等人的作品。

在這部標誌性的重量級著作,德希達一步步解構西方形上學,展現法國當代思潮的活力,新寫下有關主體與他者、語言與表象、存在與歷史等哲學思考的另一篇章。解構思想與前述哲思,在此碰撞激發出強烈的火花,挑戰並啟發了無數人對於思考、閱讀與書寫的新方式。

一九六〇年代開始的那場對結構主義理性的批評,

究竟是對理性的否定還是逼其面對自身盲點?

德希達與解構主義對二十世紀西方思想史的撞擊,強烈影響至今。

解構思想所引發的爭議、批評、激情、奇想,至今依舊在各人文社科領域延伸其足跡。當今世界的歷史變化,愈來愈展示出解構批評所關注的跡象,即那些傳統理性所無法把握的;從另一角度而言,解構思想的生命歷程,恰恰與二十世紀後半葉以來的人類歷史有著同構性的徵兆。

書中揭業「書寫」的不透明、中介特性,以及文字傳達意義的延宕、挪移及後設性。而「差異」(différence,或延異、衍異、分延)的觀念,更直指意義表現,實踐的無限播散與分裂可能。本書為西方二十世紀末、二十一世紀的思維、論述模式帶來決定性的影響或斷裂。解構、後現代主義的典範因此而興。

本書集結德希達一九六三至一九六七年發表於法國重要知識刊物《批評》(Critique)、《弓》(L'Arc)、《泰爾凱》(Tel Quel)等十一篇重要論文。藉由對現代哲學與法國文學的深刻探討——包含思想巨擘尼采、黑格爾、胡塞爾與佛洛伊德,以及當時漸受注目的思想界新秀李維史陀、傅柯、勒維納斯等,以及法國哲學大家巴塔耶(Georges Bataille)、戲劇家亞陶(Antonin Artaud)、詩人雅畢斯(Edmond Jabes)與思想家布朗簫(Maurice Blanchot)等人的作品。

在這部標誌性的重量級著作,德希達一步步解構西方形上學,展現法國當代思潮的活力,新寫下有關主體與他者、語言與表象、存在與歷史等哲學思考的另一篇章。解構思想與前述哲思,在此碰撞激發出強烈的火花,挑戰並啟發了無數人對於思考、閱讀與書寫的新方式。

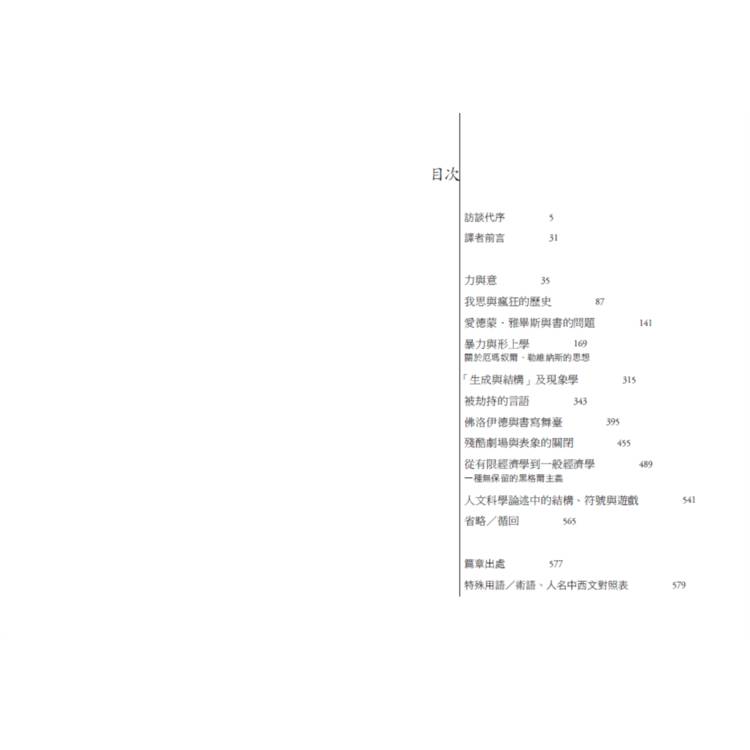

目錄

訪談代序

譯者前言

力與意

我思與瘋狂的歷史

愛德蒙.雅畢斯與書的問題

暴力與形上學 關於厄瑪奴爾.勒維納斯的思想

「生成與結構」及現象學

被劫持的言語

佛洛伊德與書寫舞臺

殘酷劇場與表象的關閉

從有限經濟學到一般經濟學 一種無保留的黑格爾主義

人文科學論述中的結構、符號與遊戲

省略/循回

篇章出處

特殊用語/術語、人名中西文對照表

譯者前言

力與意

我思與瘋狂的歷史

愛德蒙.雅畢斯與書的問題

暴力與形上學 關於厄瑪奴爾.勒維納斯的思想

「生成與結構」及現象學

被劫持的言語

佛洛伊德與書寫舞臺

殘酷劇場與表象的關閉

從有限經濟學到一般經濟學 一種無保留的黑格爾主義

人文科學論述中的結構、符號與遊戲

省略/循回

篇章出處

特殊用語/術語、人名中西文對照表

試閱

力與意

Force et signification

可能我們全都是自索福克勒斯(Sophocle)以來紋了身的野蠻人。不過在絕對藝術(l’Art)中,除了線條的垂直和表面的光滑外,還該有別的什麼。風格的可塑性遠不及整個意念的可塑性空間那麼大……我們腦子裏有太多的東西卻缺乏足夠的形式。 ——福婁拜《作家生活序》(Flaubert, Préface à la vie d'écrivain)

如果有一天結構主義(structuraliste)撤離並將其著作標記留在我們文明的灘頭上,它的來臨將會成為思想史學者的一個問題。也許甚至是一個對象。但如果僅把它當成對象的話,史學家就錯了:因為這個動作本身就意味著忘記了結構主義的意義,結構主義首先是一種觀看的探險(aventure du regard),一種向所有對象發問方式的改變,向歷史對象——尤其是它自己的對象。而其中最不尋常者即文學。

相似的情形是,今天在所有領域,普遍的反省正通過各種路徑,哪怕它們千差萬別,接受一種來自對語言的焦灼所引發的妙不可言的衝擊——這焦灼只能是對語言的焦慮,並且只能在語言中發生。這是一個奇異的合奏,而其本質是不能通過演出之表象向史學家展示的,假如他們試圖從中辨認出一個時代的符號、一個季節的樣態,或一種危機的徵兆的話。無論我們這方面的知識如何貧乏,有一點是可以肯定的,那就是符號問題本身,或多或少,無論如何,都是不同於時代特徵的別的什麼東西。夢想把它簡化成時代特徵,就是夢想暴力。尤其當這個問題,一個在異乎尋常之意義上的歷史問題,觸及到那樣一個臨界點,在那裏,語言的簡單示義性看來並非那麼肯定,並非那麼至關重要,而且可能僅是問題的一部分而已。的確,在結構主義的偏執(l’obsession)和對語言的疑慮不安(l’inquiétude)之間存有的那種類比,並非偶然。因而,人們將永遠不能夠以第二或第三手的反省,把二十世紀的結構主義(尤其是以輕捷明快的調子參與合奏的文學批評領域的結構主義)當成一個結構主義批評家給十九世紀訂出的任務:對「想像力與感性的未來歷史」的貢獻1 。我們也不能進而把結構觀念所具有的懾服力簡化成一種時尚現象2 ,除非我們重新理解和嚴肅考慮想像力、感性和時尚的意義,無疑那是個最緊迫的任務。但無論如何,即便結構主義的某些內容屬於想像力、感性和時尚字面意義的流行範疇,那也不是本質性的。結構主義的態度,以及我們今天面對和置於語言中的姿態,都不僅僅是歷史階段的問題。恰當地說,那是我們面對作為歷史之源的語言的驚嘆,是對歷史性本身的驚嘆。也是面對言語(parole)之可能性,即一直存在於其自身的能力,及其被承認並得以在世界文化的許多方面展開的重複習演的一種驚異。此乃無與倫比之驚奇也!它啟動了我們所稱的西方思想,而這一思想的命運,是隨西方重新撤回它的疆域而向外延伸的。結構主義因而以其最內在的意向,像對語言提出的所有問題那樣,逃離了使之成為可能且天然從屬其問題範疇並於其間壯大自己的古典思想史。

然而,結構主義本身帶有的不可還原的非反省的自發性區域,和它未明言的關鍵幽黯處,卻使該現象值得思想史家的關注。不管這種關注是否正確。這個現象中所有那些本身非自明的符號問題,都值得細究,自然也包括所有那些在其方法有效性中從屬於如今被當作夢遊症、而往昔被歸之於本能的無誤性,一種愈盲目就愈確定的無誤性。給予它特殊的關注,將這巨大的夢遊症領域,這個幾乎全是(presque-tout)的非醒著狀態,這個幾乎全非(presque-rien)的貧瘠無聲卻又蠶食著問題本身的酸性,納入人的行為與制度中去考察,絲毫不會影響那個被稱作歷史學的人文科學的莊嚴。

由於我們還靠著結構主義的豐富性(fécondité)過活,現在就去解除這夢境還為時過早。我們應當在它身上冥思它的可能寓意。人們以後會把結構主義解釋成一種對力量(force)之關注的一種鬆弛(若非語誤),此一鬆弛乃是力本身的一種緊張。當人們不再有能力從力的內部去了解力,即去創造時,就開始著迷於已經被創造出來的形式(forme)。因此,所有時代的文學批評本質上注定都是結構主義的。過去它對此並不自覺,現在它明白了。所以它在自己的概念、系統和方法中思考著自身。它從此意識到了自己與力的分離,(出於報復)它有時報之以深度(profondeur)和重力去表明那種分離不只是論述作品的話語條件,也是作品本身存在的條件3 。這也正是為什麼人們有時能從那些伴隨「結構」分析技巧與精妙數理邏輯的喧囂後面,感受到一種深沉的調子,一種憂鬱的情緒。紀德(Gide)式憂鬱,結構分析只有在某種力量敗北之後,在高燒回降的過程當中才變得可能。這因而使得結構主義意識不過是一種思想對於過去——即一般事實——的意識而已。它是一種對已成的、已構築的、已創立(construit)的東西的反省。它因而注定具有歷史的、末世的和迫近黃昏的性質。

但是,結構中並非只有形式、關係和構成。它還有連帶性和永遠具體的總體性。文學批評中結構主義「視野」——用理查(J. P. Richard)的話來說——是「詢問式」及「整體性」的4 。批評家的弱點也正是它的長處,那就是它能夠以此去獲得脫離和擺脫力,並從中獲得解放。藉助這種分離,人們能夠較好地把握整體,而使全景及全景紀錄成為可能。全景紀錄(la panorographie)這個結構主義工具的意象發明於1824年,如李特雷(Littré)辭典所釋,「是為了從平面上立即獲得環繞地平線的物體的運動景觀。」由於這種多少獲得承認的圖式法和空間化法,人們可以更自由地平面掃視脫離了其自身力量的場域。這個脫離了自身力量的整體,儘管本身就同時包括形式和意義,意謂的卻是在形式中被重新思考的意義,而結構不過是形式與指意的形式統一體。可以說這個通過形式進行的意義中立化過程,從某種程度上來說,在成為批評家的行為之前至少首先是作家的行為,不過可以說問題的關鍵也就在於這個某種程度。總而言之,這個思考整體的方案如今陳述起來要容易得多,而這樣一個方案也逃離了古典史學所限定(déterminées)的那些整體。因為這是個要超越那些已被確定之整體的方案。當內容——即意義的生命力——被中立化時,結構的凹凸與線條就會顯得較為明晰。這有點像一座渺無人煙或用氣吹成的城市的構造,它被某種自然或藝術災難減至骷髏架子。但無人居住之城並非只是被遺棄之城,而是被意義與文化纏繞盤縈之城。這種使它無法還原為自然的糾纏(hantise),可能正是事物在純語言中呈現或缺席的一般模態。想要隱身於純文學中的純語言,正是純文學批評的對象。因而,說結構主義意識就是一種災難毀滅意識並非自相矛盾,它既有被毀性又有摧毀性,即所謂非建構性,整個意識的解構性(déstructurante),至少在意識(離開形式)頹敗(以便分析形式)而進入全面運動狀態的時刻是如此。人在那危在旦夕之時感受到結構。因為巨大的危險把我們的目光集中在它的關鍵上,那石頭即維繫了整個建築的可能性也凝結了它的脆弱性。因而結構在人們有序地威脅下可以更清楚地被理解,不僅是它的骨架而且也包括它的隱祕處,在那裏它既不是架構也非遺跡,而是不穩定性。這種操作叫soucier或solliciter,換句話說即搖動一個牽動整體的關節(這個詞來自古拉丁文中的sollus,指整體,和citare,指推動)。結構主義的關懷和撥動在成為方法時,就只能給人以技術性解放的幻覺。其實,在方法領域裏,它們重現了一種存有的焦灼與誘惑,一種對基礎歷史和形上學的威脅。正是在那些歷史脫臼的時代裏,當我們被逐出遺址的時候,這個同時以試驗性狂熱和繁衍性圖式為特徵的結構主義激情,自行發展壯大。巴洛克主義(baroquisme)將只是它的一個例子。人們不是談到過「建立在修辭基礎上」的「結構詩學」5 與巴洛克的關係嗎?不也談到過「爆破的結構」,和一種從結構上看正在分崩離析的「被撕裂了的詩」嗎6 ?

這種(從力量)中批評性地抽身所保住的自由,因而是一種對整體性的撩撥與開放。不過這開放是不是瞞著我們些什麼呢?這指的不是它遺漏了的或者它視線外的,而是在它照明範圍內有什麼東西藏而不現?人們在讀讓‧胡歇(Jean Rousset)的精采傑作《形式與意指:論高乃依至克洛岱爾以來的文學結構》(Forme et Signification, Essais sur les structures littéraires de Corneille à Claudel)7 時,無法停止這麼扣問。我提的問題並非是對別的批評家所說的胡歇的那種「標新立意」(ingéniosité)的回應,相反,胡歇作品中的這種「標新立意」在我看來比人們通常意義上的說法要重要和出色得多。這一連串為了闡明一種方法所進行的精采透澈的實驗,毋寧說為我們解脫了一種無言的焦慮,而且那不只是我們的焦慮,即讀者的焦慮,看來也與語言之下、操作之下,及其在巨大成功之後作者本人的焦慮相吻合。

胡歇當然承認〔他精神上的〕親源與傳承:巴什拉(Bachelard)、普萊(Poulet)、史必澤(Spitzer)、雷蒙(Raymond)、皮孔(Picon)、斯塔羅賓斯基(Starobinski)、理查(Richard)等。然而,儘管這種近親遠戚的氛圍,儘管那些影響和諸多的敬意和感激,《形式與意指》在諸多方面給我們的印象都像是一種孤軍奮戰。

首先因為它那刻意而求的與眾不同。胡歇並非以保持距離和自我隔絕的方式求此差異,而是小心謹慎地深入一種意向共同體,使那些潛藏在如今已被接受和尊重的價值後面的謎顯形,這些現代價值如今因廣為接受而變得十分傳統,因此是開始對它們進行反省和質疑的時候了。胡歇在他出色的方法論導言中透露了他的意圖,這一導言無疑將與《馬拉美的想像宇宙》(L’Univers imaginaire de Mallarmé)的導言一道成為文學批評中關於方法的論述的一個重要部分。在豐富的旁徵博引中,他沒有模糊他自己的思想,相反地,他將它們編織成一個網,以強化其思想的創意。

Force et signification

可能我們全都是自索福克勒斯(Sophocle)以來紋了身的野蠻人。不過在絕對藝術(l’Art)中,除了線條的垂直和表面的光滑外,還該有別的什麼。風格的可塑性遠不及整個意念的可塑性空間那麼大……我們腦子裏有太多的東西卻缺乏足夠的形式。 ——福婁拜《作家生活序》(Flaubert, Préface à la vie d'écrivain)

如果有一天結構主義(structuraliste)撤離並將其著作標記留在我們文明的灘頭上,它的來臨將會成為思想史學者的一個問題。也許甚至是一個對象。但如果僅把它當成對象的話,史學家就錯了:因為這個動作本身就意味著忘記了結構主義的意義,結構主義首先是一種觀看的探險(aventure du regard),一種向所有對象發問方式的改變,向歷史對象——尤其是它自己的對象。而其中最不尋常者即文學。

相似的情形是,今天在所有領域,普遍的反省正通過各種路徑,哪怕它們千差萬別,接受一種來自對語言的焦灼所引發的妙不可言的衝擊——這焦灼只能是對語言的焦慮,並且只能在語言中發生。這是一個奇異的合奏,而其本質是不能通過演出之表象向史學家展示的,假如他們試圖從中辨認出一個時代的符號、一個季節的樣態,或一種危機的徵兆的話。無論我們這方面的知識如何貧乏,有一點是可以肯定的,那就是符號問題本身,或多或少,無論如何,都是不同於時代特徵的別的什麼東西。夢想把它簡化成時代特徵,就是夢想暴力。尤其當這個問題,一個在異乎尋常之意義上的歷史問題,觸及到那樣一個臨界點,在那裏,語言的簡單示義性看來並非那麼肯定,並非那麼至關重要,而且可能僅是問題的一部分而已。的確,在結構主義的偏執(l’obsession)和對語言的疑慮不安(l’inquiétude)之間存有的那種類比,並非偶然。因而,人們將永遠不能夠以第二或第三手的反省,把二十世紀的結構主義(尤其是以輕捷明快的調子參與合奏的文學批評領域的結構主義)當成一個結構主義批評家給十九世紀訂出的任務:對「想像力與感性的未來歷史」的貢獻1 。我們也不能進而把結構觀念所具有的懾服力簡化成一種時尚現象2 ,除非我們重新理解和嚴肅考慮想像力、感性和時尚的意義,無疑那是個最緊迫的任務。但無論如何,即便結構主義的某些內容屬於想像力、感性和時尚字面意義的流行範疇,那也不是本質性的。結構主義的態度,以及我們今天面對和置於語言中的姿態,都不僅僅是歷史階段的問題。恰當地說,那是我們面對作為歷史之源的語言的驚嘆,是對歷史性本身的驚嘆。也是面對言語(parole)之可能性,即一直存在於其自身的能力,及其被承認並得以在世界文化的許多方面展開的重複習演的一種驚異。此乃無與倫比之驚奇也!它啟動了我們所稱的西方思想,而這一思想的命運,是隨西方重新撤回它的疆域而向外延伸的。結構主義因而以其最內在的意向,像對語言提出的所有問題那樣,逃離了使之成為可能且天然從屬其問題範疇並於其間壯大自己的古典思想史。

然而,結構主義本身帶有的不可還原的非反省的自發性區域,和它未明言的關鍵幽黯處,卻使該現象值得思想史家的關注。不管這種關注是否正確。這個現象中所有那些本身非自明的符號問題,都值得細究,自然也包括所有那些在其方法有效性中從屬於如今被當作夢遊症、而往昔被歸之於本能的無誤性,一種愈盲目就愈確定的無誤性。給予它特殊的關注,將這巨大的夢遊症領域,這個幾乎全是(presque-tout)的非醒著狀態,這個幾乎全非(presque-rien)的貧瘠無聲卻又蠶食著問題本身的酸性,納入人的行為與制度中去考察,絲毫不會影響那個被稱作歷史學的人文科學的莊嚴。

由於我們還靠著結構主義的豐富性(fécondité)過活,現在就去解除這夢境還為時過早。我們應當在它身上冥思它的可能寓意。人們以後會把結構主義解釋成一種對力量(force)之關注的一種鬆弛(若非語誤),此一鬆弛乃是力本身的一種緊張。當人們不再有能力從力的內部去了解力,即去創造時,就開始著迷於已經被創造出來的形式(forme)。因此,所有時代的文學批評本質上注定都是結構主義的。過去它對此並不自覺,現在它明白了。所以它在自己的概念、系統和方法中思考著自身。它從此意識到了自己與力的分離,(出於報復)它有時報之以深度(profondeur)和重力去表明那種分離不只是論述作品的話語條件,也是作品本身存在的條件3 。這也正是為什麼人們有時能從那些伴隨「結構」分析技巧與精妙數理邏輯的喧囂後面,感受到一種深沉的調子,一種憂鬱的情緒。紀德(Gide)式憂鬱,結構分析只有在某種力量敗北之後,在高燒回降的過程當中才變得可能。這因而使得結構主義意識不過是一種思想對於過去——即一般事實——的意識而已。它是一種對已成的、已構築的、已創立(construit)的東西的反省。它因而注定具有歷史的、末世的和迫近黃昏的性質。

但是,結構中並非只有形式、關係和構成。它還有連帶性和永遠具體的總體性。文學批評中結構主義「視野」——用理查(J. P. Richard)的話來說——是「詢問式」及「整體性」的4 。批評家的弱點也正是它的長處,那就是它能夠以此去獲得脫離和擺脫力,並從中獲得解放。藉助這種分離,人們能夠較好地把握整體,而使全景及全景紀錄成為可能。全景紀錄(la panorographie)這個結構主義工具的意象發明於1824年,如李特雷(Littré)辭典所釋,「是為了從平面上立即獲得環繞地平線的物體的運動景觀。」由於這種多少獲得承認的圖式法和空間化法,人們可以更自由地平面掃視脫離了其自身力量的場域。這個脫離了自身力量的整體,儘管本身就同時包括形式和意義,意謂的卻是在形式中被重新思考的意義,而結構不過是形式與指意的形式統一體。可以說這個通過形式進行的意義中立化過程,從某種程度上來說,在成為批評家的行為之前至少首先是作家的行為,不過可以說問題的關鍵也就在於這個某種程度。總而言之,這個思考整體的方案如今陳述起來要容易得多,而這樣一個方案也逃離了古典史學所限定(déterminées)的那些整體。因為這是個要超越那些已被確定之整體的方案。當內容——即意義的生命力——被中立化時,結構的凹凸與線條就會顯得較為明晰。這有點像一座渺無人煙或用氣吹成的城市的構造,它被某種自然或藝術災難減至骷髏架子。但無人居住之城並非只是被遺棄之城,而是被意義與文化纏繞盤縈之城。這種使它無法還原為自然的糾纏(hantise),可能正是事物在純語言中呈現或缺席的一般模態。想要隱身於純文學中的純語言,正是純文學批評的對象。因而,說結構主義意識就是一種災難毀滅意識並非自相矛盾,它既有被毀性又有摧毀性,即所謂非建構性,整個意識的解構性(déstructurante),至少在意識(離開形式)頹敗(以便分析形式)而進入全面運動狀態的時刻是如此。人在那危在旦夕之時感受到結構。因為巨大的危險把我們的目光集中在它的關鍵上,那石頭即維繫了整個建築的可能性也凝結了它的脆弱性。因而結構在人們有序地威脅下可以更清楚地被理解,不僅是它的骨架而且也包括它的隱祕處,在那裏它既不是架構也非遺跡,而是不穩定性。這種操作叫soucier或solliciter,換句話說即搖動一個牽動整體的關節(這個詞來自古拉丁文中的sollus,指整體,和citare,指推動)。結構主義的關懷和撥動在成為方法時,就只能給人以技術性解放的幻覺。其實,在方法領域裏,它們重現了一種存有的焦灼與誘惑,一種對基礎歷史和形上學的威脅。正是在那些歷史脫臼的時代裏,當我們被逐出遺址的時候,這個同時以試驗性狂熱和繁衍性圖式為特徵的結構主義激情,自行發展壯大。巴洛克主義(baroquisme)將只是它的一個例子。人們不是談到過「建立在修辭基礎上」的「結構詩學」5 與巴洛克的關係嗎?不也談到過「爆破的結構」,和一種從結構上看正在分崩離析的「被撕裂了的詩」嗎6 ?

這種(從力量)中批評性地抽身所保住的自由,因而是一種對整體性的撩撥與開放。不過這開放是不是瞞著我們些什麼呢?這指的不是它遺漏了的或者它視線外的,而是在它照明範圍內有什麼東西藏而不現?人們在讀讓‧胡歇(Jean Rousset)的精采傑作《形式與意指:論高乃依至克洛岱爾以來的文學結構》(Forme et Signification, Essais sur les structures littéraires de Corneille à Claudel)7 時,無法停止這麼扣問。我提的問題並非是對別的批評家所說的胡歇的那種「標新立意」(ingéniosité)的回應,相反,胡歇作品中的這種「標新立意」在我看來比人們通常意義上的說法要重要和出色得多。這一連串為了闡明一種方法所進行的精采透澈的實驗,毋寧說為我們解脫了一種無言的焦慮,而且那不只是我們的焦慮,即讀者的焦慮,看來也與語言之下、操作之下,及其在巨大成功之後作者本人的焦慮相吻合。

胡歇當然承認〔他精神上的〕親源與傳承:巴什拉(Bachelard)、普萊(Poulet)、史必澤(Spitzer)、雷蒙(Raymond)、皮孔(Picon)、斯塔羅賓斯基(Starobinski)、理查(Richard)等。然而,儘管這種近親遠戚的氛圍,儘管那些影響和諸多的敬意和感激,《形式與意指》在諸多方面給我們的印象都像是一種孤軍奮戰。

首先因為它那刻意而求的與眾不同。胡歇並非以保持距離和自我隔絕的方式求此差異,而是小心謹慎地深入一種意向共同體,使那些潛藏在如今已被接受和尊重的價值後面的謎顯形,這些現代價值如今因廣為接受而變得十分傳統,因此是開始對它們進行反省和質疑的時候了。胡歇在他出色的方法論導言中透露了他的意圖,這一導言無疑將與《馬拉美的想像宇宙》(L’Univers imaginaire de Mallarmé)的導言一道成為文學批評中關於方法的論述的一個重要部分。在豐富的旁徵博引中,他沒有模糊他自己的思想,相反地,他將它們編織成一個網,以強化其思想的創意。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價