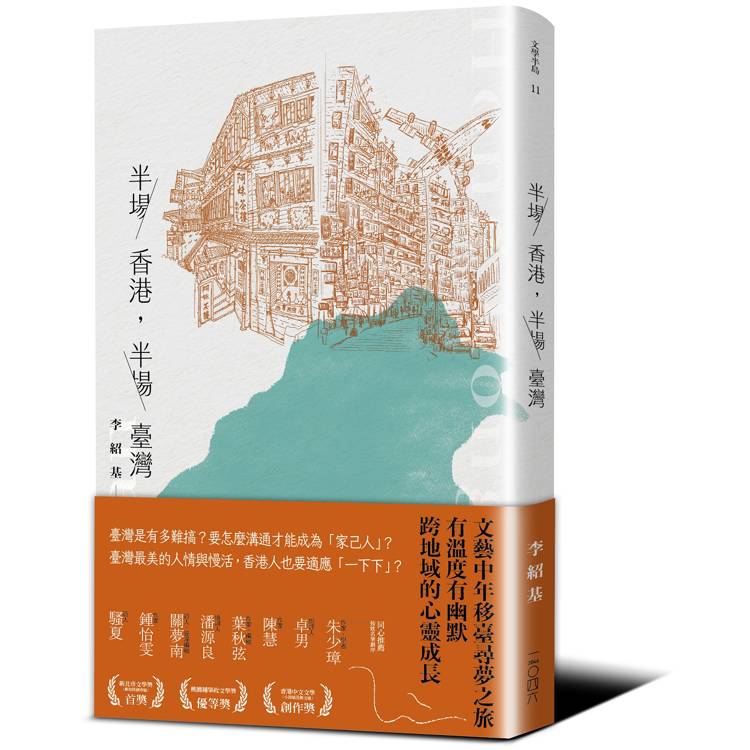

半場香港,半場臺灣

活動訊息

內容簡介

切結書是什麼?你們沒概念嗎?

臺灣人說的「一下下」,究竟是多久?

移臺港人最吃不消的臺灣人情是什麼?

臺灣與香港的餐桌有時差?

菜心是給豬吃的?!

九龍城沒有九龍城寨?

元朗也有域多利?

《半場香港,半場臺灣》是一本兼具思索、溫度與幽默的散文集,作者以上下半場的人生經歷為脈絡,「半場臺北」探討移居臺北的具體適應,文化碰撞中之心路歷程;「半場香港」記述香港回憶,以個人角度細寫土地與人。書中描繪了移臺生活的具體變化與適應過程,細述不同語言、習慣與人際互動中的微妙感受。無論是與台灣人初識的文化誤解,還是生活中簡單卻又值得細味的日常片段,作者都以一種真誠中帶自嘲的獨特視角,帶領讀者一起體驗跨越地域的心靈成長。

從追垃圾車到銀行開戶遇到這種種令人疑惑的名詞,從需要仰賴房仲和鄰居溝通,到成為認真的臺語班學員。這本書不僅是關於移居的記錄,也是對生活的深刻反思。在人情中適應,細味生活,也在人情中念念故人與舊地。作者寫香港回憶,能在童稚與成人視角中靈活切換,遊戲好玩與細膩溫情兼備。

台灣日常其實很不尋常,身在其內又在其外的香港新移民李紹基,以他的雙重視域寫出港島和寶島的文化差異。這半場臺灣感性又幽默,深刻又敏銳。他同時回望已經隨風而逝的香江歲月,這半場香港深入民間,肌理分明,深情而細膩。一本難得且好看的散文雙島記。

——鍾怡雯(作家)

港臺各半場,如榫卯圓則圓、方則方,連接得緊密而精巧——不只是角度,更是深度。以文字牽繫兩地人情物事,下筆輕重濃淡處清愁隱隱,卻又交織以或幽默、或活潑、或冷靜的語調,五味陳雜——是維度,也是溫度。

——朱少璋(作家、學者)

我前半生已走得夠快,空間亦已賺夠。我想在未來的時間,起碼在開始和新住的家建立關係的時間,多用腳步去認識它,多投入在地人的生活方式。

——李紹基

移居是一場馬拉松,跑路的過程中會有不同的生理和心理考驗在喘息間湧現,移居的日子也有迎面而來的挑戰,它們像尾隨大地震後的大小餘震,試練人心的硬度,甚至乎會在半夜無間斷的造訪,問你怕不怕。

——〈地在動?是心在動〉

漸漸地,朋友會幫你說出你擠來擠去也擠不出來的單字,助你完成句子,詮釋概念,最後哄堂大笑便會結成溝通的果實。

——〈朋友的語言〉

「跟你說一件真實的事:人類問逃出家門半天的狗到過甚麼地方,狗都不能告訴人類答案。不是因為人類聽不懂狗的語言,也不是因為狗會說謊,而是因為那任何一個到過的地方,都只是牠尋找過程的一點,狗根本沒把到過的地方放在心上。如果人類真的要狗選一個答案,狗會答他:那個地方叫快樂。」

——〈逃跑對狗和人來說,都是一件快樂的事〉

屯門人、屯門豬、屯門牛,都可以不受規矩束縛的,人豬牛一同生活在一個傳說中,都一樣的自由自在。人和物,在遙遠的時光中,不經意的走在同一條時間線上,成了公路上的過客在沉悶車程中,悠然看見的一道風景。

——〈屯門何止有牛〉

臺灣人說的「一下下」,究竟是多久?

移臺港人最吃不消的臺灣人情是什麼?

臺灣與香港的餐桌有時差?

菜心是給豬吃的?!

九龍城沒有九龍城寨?

元朗也有域多利?

《半場香港,半場臺灣》是一本兼具思索、溫度與幽默的散文集,作者以上下半場的人生經歷為脈絡,「半場臺北」探討移居臺北的具體適應,文化碰撞中之心路歷程;「半場香港」記述香港回憶,以個人角度細寫土地與人。書中描繪了移臺生活的具體變化與適應過程,細述不同語言、習慣與人際互動中的微妙感受。無論是與台灣人初識的文化誤解,還是生活中簡單卻又值得細味的日常片段,作者都以一種真誠中帶自嘲的獨特視角,帶領讀者一起體驗跨越地域的心靈成長。

從追垃圾車到銀行開戶遇到這種種令人疑惑的名詞,從需要仰賴房仲和鄰居溝通,到成為認真的臺語班學員。這本書不僅是關於移居的記錄,也是對生活的深刻反思。在人情中適應,細味生活,也在人情中念念故人與舊地。作者寫香港回憶,能在童稚與成人視角中靈活切換,遊戲好玩與細膩溫情兼備。

台灣日常其實很不尋常,身在其內又在其外的香港新移民李紹基,以他的雙重視域寫出港島和寶島的文化差異。這半場臺灣感性又幽默,深刻又敏銳。他同時回望已經隨風而逝的香江歲月,這半場香港深入民間,肌理分明,深情而細膩。一本難得且好看的散文雙島記。

——鍾怡雯(作家)

港臺各半場,如榫卯圓則圓、方則方,連接得緊密而精巧——不只是角度,更是深度。以文字牽繫兩地人情物事,下筆輕重濃淡處清愁隱隱,卻又交織以或幽默、或活潑、或冷靜的語調,五味陳雜——是維度,也是溫度。

——朱少璋(作家、學者)

我前半生已走得夠快,空間亦已賺夠。我想在未來的時間,起碼在開始和新住的家建立關係的時間,多用腳步去認識它,多投入在地人的生活方式。

——李紹基

移居是一場馬拉松,跑路的過程中會有不同的生理和心理考驗在喘息間湧現,移居的日子也有迎面而來的挑戰,它們像尾隨大地震後的大小餘震,試練人心的硬度,甚至乎會在半夜無間斷的造訪,問你怕不怕。

——〈地在動?是心在動〉

漸漸地,朋友會幫你說出你擠來擠去也擠不出來的單字,助你完成句子,詮釋概念,最後哄堂大笑便會結成溝通的果實。

——〈朋友的語言〉

「跟你說一件真實的事:人類問逃出家門半天的狗到過甚麼地方,狗都不能告訴人類答案。不是因為人類聽不懂狗的語言,也不是因為狗會說謊,而是因為那任何一個到過的地方,都只是牠尋找過程的一點,狗根本沒把到過的地方放在心上。如果人類真的要狗選一個答案,狗會答他:那個地方叫快樂。」

——〈逃跑對狗和人來說,都是一件快樂的事〉

屯門人、屯門豬、屯門牛,都可以不受規矩束縛的,人豬牛一同生活在一個傳說中,都一樣的自由自在。人和物,在遙遠的時光中,不經意的走在同一條時間線上,成了公路上的過客在沉悶車程中,悠然看見的一道風景。

——〈屯門何止有牛〉

名人推薦

同心推薦

朱少璋(作家、學者)

卓男(影評人)

陳慧(作家)

葉秋弦(作家、編輯)

潘源良(填詞人)

關夢南(詩人、資深編輯)

鍾怡雯(作家)

騷夏(詩人)

朱少璋(作家、學者)

卓男(影評人)

陳慧(作家)

葉秋弦(作家、編輯)

潘源良(填詞人)

關夢南(詩人、資深編輯)

鍾怡雯(作家)

騷夏(詩人)

目錄

自序

編者序

推薦語

半場台灣

適應春風

垃圾車,別跑!

臺灣餐桌日常

在月球漫步看風景

朋友的語言

語言的另一種定義

花蓮路上的早餐

地在動?是心在動

人情風景

有醫無類的獸醫

原諒我慣於冷漠 ─有時候令人失措的臺式人情

實頭與滑頭

可愛狗病人

友情歲月之江湖再見

生活細味

黝黑幽默

車牌無用

狗的草地

夜市把脈

改善高血壓的秘方

間歇鄉愁

從元朗的輕鐵轉乘淡水的輕軌

兩個屯門人,四顆香港粽

老媽的魔法

化鄉情為食慾

藝文拾光認識侯孝賢

看蘇軾〈前赤壁賦〉,從滄海到浮海

夢的詮釋 ─看「The哆啦A夢展2023臺北站」

幸好,我們的旅途中有西西

半場香港

想想舊地

芒果樹

聽說九龍城

我的域多利時代

屯門何止有牛

兒時的快餐店

檸檬批之味─記吐露詩社

逃跑對狗和人來說, 都是一件很快樂的事

想想故人

乒乓球上的金句

大鐵人

打風的日子

聽老師的話 ─記小思老師

上晝班和下晝班

何濟公

醫生說道

咆哮宅犬 ─一隻狗的疫情生活記錄

編者序

推薦語

半場台灣

適應春風

垃圾車,別跑!

臺灣餐桌日常

在月球漫步看風景

朋友的語言

語言的另一種定義

花蓮路上的早餐

地在動?是心在動

人情風景

有醫無類的獸醫

原諒我慣於冷漠 ─有時候令人失措的臺式人情

實頭與滑頭

可愛狗病人

友情歲月之江湖再見

生活細味

黝黑幽默

車牌無用

狗的草地

夜市把脈

改善高血壓的秘方

間歇鄉愁

從元朗的輕鐵轉乘淡水的輕軌

兩個屯門人,四顆香港粽

老媽的魔法

化鄉情為食慾

藝文拾光認識侯孝賢

看蘇軾〈前赤壁賦〉,從滄海到浮海

夢的詮釋 ─看「The哆啦A夢展2023臺北站」

幸好,我們的旅途中有西西

半場香港

想想舊地

芒果樹

聽說九龍城

我的域多利時代

屯門何止有牛

兒時的快餐店

檸檬批之味─記吐露詩社

逃跑對狗和人來說, 都是一件很快樂的事

想想故人

乒乓球上的金句

大鐵人

打風的日子

聽老師的話 ─記小思老師

上晝班和下晝班

何濟公

醫生說道

咆哮宅犬 ─一隻狗的疫情生活記錄

序/導讀

編者序

近幾年,新一波由香港至臺灣的移居潮,在臺灣及香港社會中都是相當顯著及惹來關注的社會現象。李紹基的《半場香港,半場臺灣》可謂是第一本正面描寫這種移居生活真實狀態的散文集。

本書的第一部分「半場臺灣」書寫作者在台北的新生活,表現中年新住民來到台灣,抱持著追求自由生活、文藝生命的理想,也書寫在台北生活時的細微故事,從語言、人情、衣食住行等細節切入,表達香港人如何在生活型態及心態上融入台灣生活。另一半書寫香港的回憶,包括兒時的屯門回憶,教中學時的人與故事等,深入的是香港新界鄉郊及九龍城舊區,具個人的獨特視野,也可讓臺港兩地讀者了解一個「國際大都巿」形象以外的真實香港。

本書以足球賽的「上下半場」為編輯概念,這個「半」的觀念值得細思。有些人以為「移居」就是和舊地一刀兩斷,開展美麗新世界新生活;但其實「移居」可以是一個漫長的過程,涉及許多曖昧不明的狀態,而正正是這個「半途」的混雜狀態,更具複雜性與趣味。2046是港人在臺開設的出版社,我們更明白這種「半臺半港」的混雜狀態,具有歷史意義及社會學意義——而它也是更符合文學觀點的:人本該是混雜未明的生物,「你中有我,我中有你」才是更真實的人的狀態。亦即,我們不應假設港臺是迥然相異的對立事物,更應細緻觀察差異與融合的過程,以人文的關懷置換鮮明劃分的疆界。

這一波移居潮有來有去;有說會決心留下在臺灣定居的,都有特殊原因。對本書作者李紹基來說,這個特殊原因肯定包括臺灣社會的文藝氣氛——近年許多香港學生來臺就讀研究院及創意寫作學位,其後留居臺灣發展、出書成為作家,如梁莉姿、沐羽、蘇朗欣等,也是一個顯著的文化現象。本書作者李紹基是一個文藝中年尋夢的例子;他移居後也參加臺灣的各種文學獎,得到一些鼓勵;但他與文藝青年不同的地方在於,他面對一種中年移民的生活條件考驗,並以一種中年的大而化之心態看待移居時感受到的差異,又以相當正面的心態和技術性眼光去處理差異間的磨合,這就讓本書還有了社會學上的意義,可供臺港社會互相在差異中觀照、理解、溝通。是的,固然語言、生活節奏、衣食住行的細節都需要適應,而臺灣社會著名的人情溫暖、慢活節奏,香港人也需要適應呢。像李紹基這樣正面的態度,可能有異於一般臺灣文學中習見的文藝腔調;但卻可能比較貼近生活,能夠解決一些問題,有現實上的參考價值。特別是他的幽默自嘲,在融合過程中扮演了相當重要的角色,也是本書好看的其中一個原因。

李紹基中文系出身,青年時也參加過詩社,現在他的文學修養多體現在對於在臺生活的語言溝通之細緻敏感與平等開放態度中。但在寫香港回憶的文章中,李的文藝氣質則更為顯著:他筆端透露出成長於鄉郊的純樸泥土味(在香港來說算是相當濃厚的),常以憨憨的眼光看周遭新鮮事物,對氣味聲色敏感並長留於腦海記憶。李在過去的散文已常寫童年簡樸的遊戲與記憶,對人與動物都深具感情,這種回憶筆觸可說是他的雙魚座風格。而無論如何樸實,也是一種美學取態——中文系的李紹基,有時筆下會使用相當深奧古雅的詞語如「爬羅剔抉」等等,而他每次都是反諷地在很不嚴肅甚至胡鬧的語境中使用,在這方面李紹基的美學取態可說是十分嚴謹的——嚴肅與玩耍結合,他曾經就是一個這樣親切可愛的老師。而作為編輯想補充的是,這種舉重若輕、調侃嚴肅,其實也是一種香港性格呢。

作為第一本細寫港人新住民移居臺灣的散文集,希望讀者讀得愉快。順祝生活愉快。

自序

這是我的第二本個人作品集,上一本在香港出版,那已是八年前的事了。這本結集在我移居臺灣差不多三年之後出版,收錄了我從二〇一七年至二〇二五年的文字創作。兩本書出版地之不同,正好反映我人生中場的轉折 。

我喜歡足球,因此本書的名字以足球賽事作喻,取名《半場香港,半場臺灣》。它恰恰處於我人生上半場完結,下半場哨聲吹響一陣子的時間出版,記錄了我跨越到台北後的新發現與衝擊,當中不乏我和臺灣人於磨合過程中所鬧出的種種趣事;另外,它亦收錄了我在人生上半場,於香港的土壤中埋下的斑駁回憶。

這本書的籌備橫跨了整整兩年半的時間,期間我還要在新環境兼顧寫作以外的工作計畫,因此很多陌生的事情在香港和臺灣兩邊同時進行。忙亂的生活經營,令我在現實與夢想之間跌跌撞撞,好比進行一場漫無止境的球賽,也好像墮進一場接一場的夢。

以做夢來形容自己的人生聽起來很不錯的,浮生若夢,可以從現實的時間與邊界超脫出來,感覺很是飄逸 。但另一方面,夢境的陌生與虛幻,卻又會令做夢的人惴惴不安 。

我在臺灣出版文集本身就是一場意料之外的夢,我上半場的夢在中年突然中斷,把我人生分割成了上下半場 。而當下半場已開賽了,我卻彷如在夢醒過後,再入夢時才發覺自己鑽入了另一場景,夢境突然從香港的主場賽事,移師到臺灣作客比賽 。戛然而止的上半場賽事,被剪接成賽事的精華撮要,頓然成為斷續記憶。以十年計的時空猝然濃縮成分秒,夢中的人與事眨眼化成劃行的殘影 。

還在香港生活的時候,我從沒想過會有離開這個地方的一天,那時寫作的主要目的相對單純,只為了記錄那些值得珍惜的回憶。我希望趁它們的顏色未隨時間褪去,還存留在我的腦海時,好好把回憶記錄下來。我總覺得除了自己之外,還會有其他的同代人想把它們留起,好讓自己在思念時緬懷舊事,尋回在現實中活過來的力氣 。

但當我到了臺灣生活後,創作的取向卻有所轉變。我換成以文字和繪圖速寫去記錄生活上的發現和衝擊,題材由過去式變成了現在式。生活地方的不同,原來會悄悄地為人的創作取向,帶來點撥的導向 。移居生活雖然禍福未卜,但卻能激發人挺身迎向挑戰的生命力,而且到跳出舒適圈一段時間後,更發現這個決定也可以是一個造就創作道路的轉向,和跳出自我規範的難得契機 。

本來以為只有多變的夢境才是難以捉摸,但人老了,發覺人生也是一樣,而且這種陌生感並不代表可怕,尤其在移居之後,才深深體會到變幻原是永恆,人生原來不依循固有的單線軌道前行。而這些經歷 ,對於如蜉蝣的朝夕人生來說,那就如不能重複的夢一樣珍貴,結局孰好孰壞都值得為日後的自己記錄下來。

此外,我發現在這個人生的轉折點上記錄生活,也可以和之前在香港的生活對照,走遠一點讓我看清香港的遠近高低之不同,我終於明白為何如此懷念那裡如夢一般的昔日時光 。

這就是本文集跟我上一本散文集的相異之處,它除了懷念往昔之情之外,題材上更具流動性,在虛與實之間的擺動更大,內容亦以更寛的步距於回憶和現實之間跳躍遊走 。裡面所跨越的時空,從止於香港一地,變成了臺灣和香港兩個隔海相望之地,既寫舊時香港,亦寫今日臺灣。

移居前我以為自己了解臺灣,但到生活久了方知道自己只對它一知半解。兩地文化似近還遠,可謂同中有異,而正身處人生岔路的我,恰如連結兩地的視點。

同一種食物,同一句說話,以至同一件事情,放在臺灣和香港,開始時的處理可能是一致的,但慢慢卻會發展出不同的態度,從而伸延出陌生的枝節與衝突。這些細節日復一日地累積成靈感,轉化為我的生活記錄,當中的熟悉與矛盾,香港人和臺灣人看在眼裡,應會發出會心微笑。我相信箇中的微妙與親切,只有港台兩地的人看得明白,其他地方的人都不懂品味分辨。我希望這本文集中的,不論是上半場或是下半場的文章,總有一些片段能還原同行者的共同回憶,惹起兩地人的共鳴。

最近我正在研習義式咖啡的製作,導師上課時曾叮囑學員:「咖啡要濃郁,必須用足夠壓力把咖啡豆中的crema 萃取出來 。另外,奶泡也要打得綿密,那麼混在一起的拿鐵才好喝 。」

我那時右手正提著拉花奶壺,左手捧著咖啡瓷杯,平衡著左右兩邊的力量準備拉花的動作。我在想,那不就是我筆下的文字嗎?我在香港用半輩子的時光萃取半杯濃縮咖啡,到現在要在新的地方——臺灣進行下半場的比賽了,當中的體驗,正是半杯剛打好的燙熱奶泡 。兩地的元素在我的人生中混和出的,便是這一本書了 。

2046出版社總編輯小樺是我自大學時期已相識的半生摯友,當年我們都是中大吐露詩社的成員,一同翹課看電影,一同學習新詩,一同出版第一本詩歌合集,我第一次參加文學比賽也是她拉我一同投稿試筆的 。二十多年後,大家各有際遇,我能再跟她湊在一起出版個人的結集,是很值得我們珍惜的際遇,當中意義確實難以言喻。我衷心感謝小樺、編輯旼憙、和設計師郁嫻,以及推薦本書的前輩與文友,因為有他們的努力及幫忙,這杯以歲月的酸甜調和出來的拿鐵,才能在風味尚未消散的時候,送到讀者手上。

2025年3月4日 於台北

近幾年,新一波由香港至臺灣的移居潮,在臺灣及香港社會中都是相當顯著及惹來關注的社會現象。李紹基的《半場香港,半場臺灣》可謂是第一本正面描寫這種移居生活真實狀態的散文集。

本書的第一部分「半場臺灣」書寫作者在台北的新生活,表現中年新住民來到台灣,抱持著追求自由生活、文藝生命的理想,也書寫在台北生活時的細微故事,從語言、人情、衣食住行等細節切入,表達香港人如何在生活型態及心態上融入台灣生活。另一半書寫香港的回憶,包括兒時的屯門回憶,教中學時的人與故事等,深入的是香港新界鄉郊及九龍城舊區,具個人的獨特視野,也可讓臺港兩地讀者了解一個「國際大都巿」形象以外的真實香港。

本書以足球賽的「上下半場」為編輯概念,這個「半」的觀念值得細思。有些人以為「移居」就是和舊地一刀兩斷,開展美麗新世界新生活;但其實「移居」可以是一個漫長的過程,涉及許多曖昧不明的狀態,而正正是這個「半途」的混雜狀態,更具複雜性與趣味。2046是港人在臺開設的出版社,我們更明白這種「半臺半港」的混雜狀態,具有歷史意義及社會學意義——而它也是更符合文學觀點的:人本該是混雜未明的生物,「你中有我,我中有你」才是更真實的人的狀態。亦即,我們不應假設港臺是迥然相異的對立事物,更應細緻觀察差異與融合的過程,以人文的關懷置換鮮明劃分的疆界。

這一波移居潮有來有去;有說會決心留下在臺灣定居的,都有特殊原因。對本書作者李紹基來說,這個特殊原因肯定包括臺灣社會的文藝氣氛——近年許多香港學生來臺就讀研究院及創意寫作學位,其後留居臺灣發展、出書成為作家,如梁莉姿、沐羽、蘇朗欣等,也是一個顯著的文化現象。本書作者李紹基是一個文藝中年尋夢的例子;他移居後也參加臺灣的各種文學獎,得到一些鼓勵;但他與文藝青年不同的地方在於,他面對一種中年移民的生活條件考驗,並以一種中年的大而化之心態看待移居時感受到的差異,又以相當正面的心態和技術性眼光去處理差異間的磨合,這就讓本書還有了社會學上的意義,可供臺港社會互相在差異中觀照、理解、溝通。是的,固然語言、生活節奏、衣食住行的細節都需要適應,而臺灣社會著名的人情溫暖、慢活節奏,香港人也需要適應呢。像李紹基這樣正面的態度,可能有異於一般臺灣文學中習見的文藝腔調;但卻可能比較貼近生活,能夠解決一些問題,有現實上的參考價值。特別是他的幽默自嘲,在融合過程中扮演了相當重要的角色,也是本書好看的其中一個原因。

李紹基中文系出身,青年時也參加過詩社,現在他的文學修養多體現在對於在臺生活的語言溝通之細緻敏感與平等開放態度中。但在寫香港回憶的文章中,李的文藝氣質則更為顯著:他筆端透露出成長於鄉郊的純樸泥土味(在香港來說算是相當濃厚的),常以憨憨的眼光看周遭新鮮事物,對氣味聲色敏感並長留於腦海記憶。李在過去的散文已常寫童年簡樸的遊戲與記憶,對人與動物都深具感情,這種回憶筆觸可說是他的雙魚座風格。而無論如何樸實,也是一種美學取態——中文系的李紹基,有時筆下會使用相當深奧古雅的詞語如「爬羅剔抉」等等,而他每次都是反諷地在很不嚴肅甚至胡鬧的語境中使用,在這方面李紹基的美學取態可說是十分嚴謹的——嚴肅與玩耍結合,他曾經就是一個這樣親切可愛的老師。而作為編輯想補充的是,這種舉重若輕、調侃嚴肅,其實也是一種香港性格呢。

作為第一本細寫港人新住民移居臺灣的散文集,希望讀者讀得愉快。順祝生活愉快。

自序

這是我的第二本個人作品集,上一本在香港出版,那已是八年前的事了。這本結集在我移居臺灣差不多三年之後出版,收錄了我從二〇一七年至二〇二五年的文字創作。兩本書出版地之不同,正好反映我人生中場的轉折 。

我喜歡足球,因此本書的名字以足球賽事作喻,取名《半場香港,半場臺灣》。它恰恰處於我人生上半場完結,下半場哨聲吹響一陣子的時間出版,記錄了我跨越到台北後的新發現與衝擊,當中不乏我和臺灣人於磨合過程中所鬧出的種種趣事;另外,它亦收錄了我在人生上半場,於香港的土壤中埋下的斑駁回憶。

這本書的籌備橫跨了整整兩年半的時間,期間我還要在新環境兼顧寫作以外的工作計畫,因此很多陌生的事情在香港和臺灣兩邊同時進行。忙亂的生活經營,令我在現實與夢想之間跌跌撞撞,好比進行一場漫無止境的球賽,也好像墮進一場接一場的夢。

以做夢來形容自己的人生聽起來很不錯的,浮生若夢,可以從現實的時間與邊界超脫出來,感覺很是飄逸 。但另一方面,夢境的陌生與虛幻,卻又會令做夢的人惴惴不安 。

我在臺灣出版文集本身就是一場意料之外的夢,我上半場的夢在中年突然中斷,把我人生分割成了上下半場 。而當下半場已開賽了,我卻彷如在夢醒過後,再入夢時才發覺自己鑽入了另一場景,夢境突然從香港的主場賽事,移師到臺灣作客比賽 。戛然而止的上半場賽事,被剪接成賽事的精華撮要,頓然成為斷續記憶。以十年計的時空猝然濃縮成分秒,夢中的人與事眨眼化成劃行的殘影 。

還在香港生活的時候,我從沒想過會有離開這個地方的一天,那時寫作的主要目的相對單純,只為了記錄那些值得珍惜的回憶。我希望趁它們的顏色未隨時間褪去,還存留在我的腦海時,好好把回憶記錄下來。我總覺得除了自己之外,還會有其他的同代人想把它們留起,好讓自己在思念時緬懷舊事,尋回在現實中活過來的力氣 。

但當我到了臺灣生活後,創作的取向卻有所轉變。我換成以文字和繪圖速寫去記錄生活上的發現和衝擊,題材由過去式變成了現在式。生活地方的不同,原來會悄悄地為人的創作取向,帶來點撥的導向 。移居生活雖然禍福未卜,但卻能激發人挺身迎向挑戰的生命力,而且到跳出舒適圈一段時間後,更發現這個決定也可以是一個造就創作道路的轉向,和跳出自我規範的難得契機 。

本來以為只有多變的夢境才是難以捉摸,但人老了,發覺人生也是一樣,而且這種陌生感並不代表可怕,尤其在移居之後,才深深體會到變幻原是永恆,人生原來不依循固有的單線軌道前行。而這些經歷 ,對於如蜉蝣的朝夕人生來說,那就如不能重複的夢一樣珍貴,結局孰好孰壞都值得為日後的自己記錄下來。

此外,我發現在這個人生的轉折點上記錄生活,也可以和之前在香港的生活對照,走遠一點讓我看清香港的遠近高低之不同,我終於明白為何如此懷念那裡如夢一般的昔日時光 。

這就是本文集跟我上一本散文集的相異之處,它除了懷念往昔之情之外,題材上更具流動性,在虛與實之間的擺動更大,內容亦以更寛的步距於回憶和現實之間跳躍遊走 。裡面所跨越的時空,從止於香港一地,變成了臺灣和香港兩個隔海相望之地,既寫舊時香港,亦寫今日臺灣。

移居前我以為自己了解臺灣,但到生活久了方知道自己只對它一知半解。兩地文化似近還遠,可謂同中有異,而正身處人生岔路的我,恰如連結兩地的視點。

同一種食物,同一句說話,以至同一件事情,放在臺灣和香港,開始時的處理可能是一致的,但慢慢卻會發展出不同的態度,從而伸延出陌生的枝節與衝突。這些細節日復一日地累積成靈感,轉化為我的生活記錄,當中的熟悉與矛盾,香港人和臺灣人看在眼裡,應會發出會心微笑。我相信箇中的微妙與親切,只有港台兩地的人看得明白,其他地方的人都不懂品味分辨。我希望這本文集中的,不論是上半場或是下半場的文章,總有一些片段能還原同行者的共同回憶,惹起兩地人的共鳴。

最近我正在研習義式咖啡的製作,導師上課時曾叮囑學員:「咖啡要濃郁,必須用足夠壓力把咖啡豆中的crema 萃取出來 。另外,奶泡也要打得綿密,那麼混在一起的拿鐵才好喝 。」

我那時右手正提著拉花奶壺,左手捧著咖啡瓷杯,平衡著左右兩邊的力量準備拉花的動作。我在想,那不就是我筆下的文字嗎?我在香港用半輩子的時光萃取半杯濃縮咖啡,到現在要在新的地方——臺灣進行下半場的比賽了,當中的體驗,正是半杯剛打好的燙熱奶泡 。兩地的元素在我的人生中混和出的,便是這一本書了 。

2046出版社總編輯小樺是我自大學時期已相識的半生摯友,當年我們都是中大吐露詩社的成員,一同翹課看電影,一同學習新詩,一同出版第一本詩歌合集,我第一次參加文學比賽也是她拉我一同投稿試筆的 。二十多年後,大家各有際遇,我能再跟她湊在一起出版個人的結集,是很值得我們珍惜的際遇,當中意義確實難以言喻。我衷心感謝小樺、編輯旼憙、和設計師郁嫻,以及推薦本書的前輩與文友,因為有他們的努力及幫忙,這杯以歲月的酸甜調和出來的拿鐵,才能在風味尚未消散的時候,送到讀者手上。

2025年3月4日 於台北

試閱

自序

這是我的第二本個人作品集,上一本在香港出版,那已是八年前的事了。這本結集在我移居臺灣差不多三年之後出版,收錄了我從二〇一七年至二〇二五年的文字創作。兩本書出版地之不同,正好反映我人生中場的轉折 。

我喜歡足球,因此本書的名字以足球賽事作喻,取名《半場香港,半場臺灣》。它恰恰處於我人生上半場完結,下半場哨聲吹響一陣子的時間出版,記錄了我跨越到台北後的新發現與衝擊,當中不乏我和臺灣人於磨合過程中所鬧出的種種趣事;另外,它亦收錄了我在人生上半場,於香港的土壤中埋下的斑駁回憶。

這本書的籌備橫跨了整整兩年半的時間,期間我還要在新環境兼顧寫作以外的工作計畫,因此很多陌生的事情在香港和臺灣兩邊同時進行。忙亂的生活經營,令我在現實與夢想之間跌跌撞撞,好比進行一場漫無止境的球賽,也好像墮進一場接一場的夢。

以做夢來形容自己的人生聽起來很不錯的,浮生若夢,可以從現實的時間與邊界超脫出來,感覺很是飄逸 。但另一方面,夢境的陌生與虛幻,卻又會令做夢的人惴惴不安 。

我在臺灣出版文集本身就是一場意料之外的夢,我上半場的夢在中年突然中斷,把我人生分割成了上下半場 。而當下半場已開賽了,我卻彷如在夢醒過後,再入夢時才發覺自己鑽入了另一場景,夢境突然從香港的主場賽事,移師到臺灣作客比賽 。戛然而止的上半場賽事,被剪接成賽事的精華撮要,頓然成為斷續記憶。以十年計的時空猝然濃縮成分秒,夢中的人與事眨眼化成劃行的殘影 。

還在香港生活的時候,我從沒想過會有離開這個地方的一天,那時寫作的主要目的相對單純,只為了記錄那些值得珍惜的回憶。我希望趁它們的顏色未隨時間褪去,還存留在我的腦海時,好好把回憶記錄下來。我總覺得除了自己之外,還會有其他的同代人想把它們留起,好讓自己在思念時緬懷舊事,尋回在現實中活過來的力氣 。

但當我到了臺灣生活後,創作的取向卻有所轉變。我換成以文字和繪圖速寫去記錄生活上的發現和衝擊,題材由過去式變成了現在式。生活地方的不同,原來會悄悄地為人的創作取向,帶來點撥的導向 。移居生活雖然禍福未卜,但卻能激發人挺身迎向挑戰的生命力,而且到跳出舒適圈一段時間後,更發現這個決定也可以是一個造就創作道路的轉向,和跳出自我規範的難得契機 。

本來以為只有多變的夢境才是難以捉摸,但人老了,發覺人生也是一樣,而且這種陌生感並不代表可怕,尤其在移居之後,才深深體會到變幻原是永恆,人生原來不依循固有的單線軌道前行。而這些經歷 ,對於如蜉蝣的朝夕人生來說,那就如不能重複的夢一樣珍貴,結局孰好孰壞都值得為日後的自己記錄下來。

此外,我發現在這個人生的轉折點上記錄生活,也可以和之前在香港的生活對照,走遠一點讓我看清香港的遠近高低之不同,我終於明白為何如此懷念那裡如夢一般的昔日時光 。

這就是本文集跟我上一本散文集的相異之處,它除了懷念往昔之情之外,題材上更具流動性,在虛與實之間的擺動更大,內容亦以更寛的步距於回憶和現實之間跳躍遊走 。裡面所跨越的時空,從止於香港一地,變成了臺灣和香港兩個隔海相望之地,既寫舊時香港,亦寫今日臺灣。

移居前我以為自己了解臺灣,但到生活久了方知道自己只對它一知半解。兩地文化似近還遠,可謂同中有異,而正身處人生岔路的我,恰如連結兩地的視點。

同一種食物,同一句說話,以至同一件事情,放在臺灣和香港,開始時的處理可能是一致的,但慢慢卻會發展出不同的態度,從而伸延出陌生的枝節與衝突。這些細節日復一日地累積成靈感,轉化為我的生活記錄,當中的熟悉與矛盾,香港人和臺灣人看在眼裡,應會發出會心微笑。我相信箇中的微妙與親切,只有港台兩地的人看得明白,其他地方的人都不懂品味分辨。我希望這本文集中的,不論是上半場或是下半場的文章,總有一些片段能還原同行者的共同回憶,惹起兩地人的共鳴。

最近我正在研習義式咖啡的製作,導師上課時曾叮囑學員:「咖啡要濃郁,必須用足夠壓力把咖啡豆中的crema 萃取出來 。另外,奶泡也要打得綿密,那麼混在一起的拿鐵才好喝 。」

我那時右手正提著拉花奶壺,左手捧著咖啡瓷杯,平衡著左右兩邊的力量準備拉花的動作。我在想,那不就是我筆下的文字嗎?我在香港用半輩子的時光萃取半杯濃縮咖啡,到現在要在新的地方——臺灣進行下半場的比賽了,當中的體驗,正是半杯剛打好的燙熱奶泡 。兩地的元素在我的人生中混和出的,便是這一本書了 。

2046出版社總編輯小樺是我自大學時期已相識的半生摯友,當年我們都是中大吐露詩社的成員,一同翹課看電影,一同學習新詩,一同出版第一本詩歌合集,我第一次參加文學比賽也是她拉我一同投稿試筆的 。二十多年後,大家各有際遇,我能再跟她湊在一起出版個人的結集,是很值得我們珍惜的際遇,當中意義確實難以言喻。我衷心感謝小樺、編輯旼憙、和設計師郁嫻,以及推薦本書的前輩與文友,因為有他們的努力及幫忙,這杯以歲月的酸甜調和出來的拿鐵,才能在風味尚未消散的時候,送到讀者手上。

2025年3月4日 於台北

語言的另一種定義

太太有一次到中醫診所看中醫,向門前正在分配藥材的司藥人員問:「請問我想看看醫生可以嗎?」她答道:「妳想看康醫生?他今天沒有排班,看另外一位醫生可以嗎?」然後大家搞了半天,司藥人員才聽懂太太不是想看康醫生,只是想隨意看一個醫生而已。這種情況在臺北生活了好長的日子仍不停重演著,不是發生在太太身上,便是出現在我身上。當中的緣由,當然是因為我們的國語還未算流利,香港的廣東話腔調無論怎樣也甩不掉,措詞也是港式的。我倆已由最初的尷尬演變成見怪不怪,就算當地人從彆扭的口音聽得出我們是香港人,轉而用英語跟我們對語言的另一種定義話,我們還是堅持跟他們只說國語,總之就是不要臉,硬著頭皮繼續說。

事實上,我們在臺北生活,面對最大的困難,就是語言了,那是開展所有事情的起點,是生活的最基本。要在這裡找工作、進修、到銀行辦手續、在餐廳點餐、跟鄰居聊八卦或吵架,通通都要動用上從我們打結的舌頭擠出的語言。因此,我們既然決定要在陌生的地方過新的生活,當然必須要學懂這裡的語言。而這個正是兩個本來不懂說國語的人在這裡生活,最大的、最不能避免的障礙。

二十多歲時,曾到過西安旅行,在火車上結識到一個日本人,他叫田村曉生,為了省住宿費,我和他做了一星期的室友。他是個羞澀的青年,跟我談話,只能說簡單的英語單詞,有時候更要從背包取出袖珍型和英辭典,從中翻找英文詞語跟我溝通。我後來向他請教日語,情境合適便指一指風景或物件,說起日語的單字來,他聽後臉上便掛起興奮的神情,也和我詢問中文的說法。我發現我們的相處自然多了,不覺更會說起對方熟悉的語氣助詞和粗話來,空氣中也因此多了更多天真的笑聲。

我真要多謝田村在二十多年前送我的經驗,他令我一直相信,要打破不同文化的隔膜,最有效的方法便是突破語言上的障礙。學習要有成果,學習動機最重要,打破我和當地人的隔膜,融入新地方的生活圈子,這個迫切的需要成了我和太太學習這個地方的語言的重要推動力。想不到的是,這個學習過程亦激發到我們對身邊事物的敏感度,啟發我們發現到其他新鮮的體驗。

港臺兩地人的語言當然是不同的,臺灣人稱國語為「中文」,廣東話為「白話」,這種稱謂已跟香港不同。而且,中文和白話除了發音不同,措詞和語法更是不同,我發現這兩部分比發音更易造成溝通上的困難,港臺兩邊的人,聊了老半天,雙方都不知道大家提出的是不是同一概念或同一件東西。這種情況在不同場合都可以發生,例如到銀行辦手續,很多術語的叫法都會有差異,那會使我們在銀行花上更多的時間去釐清當中的意思,才能確保自己不會因為辦錯存款的手續而招致損失。

臺灣的銀行很重視客戶的資金來源,因此在臺灣的銀行開戶,要簽下很多「切結書」,以交代資金來源及用途。甚麼是「切結書」呢?我來臺前從未見過這個古雅的名目,原來那即是香港所謂的「承諾書」或「保證書」,那是自語言的另一種定義古有之的術語。銀行職員要我們簽署時,望見一份又一份寫明是「切結書」的陌生文件,我們在剛開始時可以說是「沒概念」的,因為在香港銀行辦開戶手續真是簡單太多了。說一句題外話,「沒概念」一詞即是「不熟悉」之意,這是我跟公寓鄰居學習的措詞,我一搬來臺北的公寓時,鄰居便跑來問我的狗會否在半夜吠叫,打擾公寓的安寧,因為這裡一直沒人養狗,他對這方面,是「沒概念」的。

至於在銀行辦事情,還要學懂一些重要術語,例如「加息和減息」,這裡叫「升息和降息」;「利率」亦不以「厘」或英語「Percent 」作計算單位,這裡叫臺灣的自創字:「趴」作計算單位,應為英語「Percent 」一字發音開首之諧聲字也,例如利率4厘,這裡稱為「 4趴」。還有,非本地人申請戶口要經多重關卡的審核,因此銀行財務主任會叫我:「要等待一下下啊。」可是,一等便是兩個禮拜。

談到「一下下」,這個用語適用範圍可廣泛了,它的意思是「一些」、「一點點」、「一陣子」、「不嚴重」,我第一次聽到這措詞,是在動物醫師口中聽過來的。醫師為我的狗打針,說:「狗狗,我要打針嘍,要忍耐一下下嘍。」他又說:「今次小狗要吃的藥分會多一點點,爸爸餵小狗吃藥時要注意一下下嘍。」這個強調輕微程度的用語真的很好用,用於欲輕描淡寫地敷衍了事的情況尤其合適,我和太太之後都經常掛在嘴邊。

此外,我從鄰居身上也學到一些帶古風的用詞,最近隔壁的公寓正門大閘上的告示板,貼上了一張由鄰人用馬克筆書寫的告示:「各位芳鄰:近日有宵小闖入,敬請隨手關門。拜託大家,謝謝。」我太太問我「宵小」是誰?我們認識的嗎?我答道:「妳不會認識他的,他只存在於武俠小說中,我看過金庸的小說寫過這種人稱,多指『毛賊小偷』的角色。」這張告示教我們大開眼界,我肯定這樣古雅的用詞,不會出現在一張香港人寫給鄰居看的文字資料中,如此有大俠風範的告示誰看得明白?臺灣人的用詞有時就是如此古雅,而且還會帶出聯想的趣味,又例如「直球對決」,這個俚語配合體育運動去聯想才會聽得明白。它是從臺灣人愛好的棒球運動借用過來的,原本是投手不投變化球了,要使出看家本領,盡力投出直球,跟擊球手對決之意,現在引伸為正面較量的語言的另一種定義意思。這裡的日常慣用熟語可以是從不同範疇搬過來的,除運動之外,更多是來自臺語。

有一次,樓下鄰居的陽臺天花漏水,那裡住了一位阿嬤,她用帶臺語腔調的國語說那是由於我的陽臺出水位置損壞所引致的,排不走的污水都跑到她陽的陽臺天花去了,因此要跟我談處理方法。我當然用帶廣東話腔調的國語回應,但怎樣都談不攏,阿嬤總是板著臉兒。我之後請我房子的房東親自跟阿嬤商量,房東第二句話開始便由國語換成臺語,談不夠十句話,阿嬤的臉孔便放了下來,展開咧嘴的笑容。房東回頭跟我說:「搞定了,您放心。」

望見阿嬤從烏雲中冒出的笑容,我完完全全體會到在這裡生活,懂臺語的必要性,語言真是人際關係的潤滑劑,親切感有助更快捷地解決很多紛爭。想深入一層,以我這種新住民的背景,如果懂得說臺語,那可能更有效果,因為當地人可能覺得外來人是尊重自己的文化,所以份外欣賞。我想起以前在香港的街頭球場打球時,也曾遇到會主動說廣東話的南亞裔人,哪管是一句:「早晨」、「唔該」、「我跟隊」,或者是一句親切的粗話,也會教我感到份外親近,和他相處也會格外的友善。因為他不會用你聽不明白的語言去壓過你的聲音,而是以你聽得明白的語言向你表達訴求,任誰都看得出那是建基於一份平等、尊重的心態。

尊重是相處之道的核心,這個道理,到哪裡都通用,我想這個道理放在臺灣也是一樣行得通的。我記得以前當教師,每逢新的學年開始了,都要跟學生定上課的班規。我會把班規很簡潔地寫在黑板上,板書只有「尊重」這二字而已。經過我二十年的教學生涯去驗證,這個班規都很有效,上課氣氛良好,師生相處融洽。因此,我認為「尊重」是人與人相處時最管用,最無所不包的道理,而到了別人的地方,說別人的語言,正是最有誠意,最直接表達你有多尊重人家的表現。

於是,基於尊重,以及為了更容易跟樓下的鄰居阿嬤談到一塊去,我和太太報讀了學習臺語的課程。授課老師是一位已年屆八十的阿公,他每次上課都精神奕奕,腰挺得比松樹還要挺拔,而且說話又幽默,我們都很喜歡在每一個周末上他的課。

老師開課便教我們分辨臺語的聲調,我發現臺語跟廣東話在這方面是出奇語言的另一種定義地近似。臺語,即是閩南話,跟廣東話都是從唐代以前已流傳至今的遠古方言,前者流傳於福建的南部至廣東的東部,例如潮汕一帶,而後者則流傳於廣東及廣西地區,就區域上,兩種語系其實是鄰居。我的太太是潮州人,她上課時不時發現老師的用語及發音,跟潮州話很相似,有些甚至是一樣的。而老師也說我的發音太爛了,太太講的臺語聲調拿捏得比我好太多,他說臺語聲調經常出現變調的情況,變調轉得準確,臺語才會講得好的。

臺語聲調分為八聲,可排列平上去入,各分陰陽,跟廣東話的九聲相類近,只比後者少了入聲的中的第八聲中陰入。臺語的調音法也是用「天籟調聲法」,以「東董棟督,童董洞毒」八字的發音呈現八聲的高低,聽起來跟廣東話的一至七和九聲是一致的。因為我以前教學生寫近體詩,也要教九聲的原理,這方面的分析我可以辨識得到,但要實際說一句神似的臺語,則不能靠理論。上完課後,懂理論的我只能說出爛臺語,只能說出名字、數字、食物等等簡單的單詞,我跟老師說:「 『零』字的意思和讀音最易記,因為『零』字不分文白,讀音都是khong,即廣東話『窮』字的讀音。哪管你是臺灣人,還是廣東人,都是一樣,最怕的就是窮,因為人窮便等於一切歸零,甚麼都沒有的意思了。」而我太太則不理甚麼理論,卻能憑藉說潮州話的經驗,說出聲調較合標準的臺語來,老師讚賞她比只懂胡言亂語的丈夫出色多了。

其實我太太懂得說潮州話,學臺語真的有優勢的,因為臺語跟潮州話這兩種方言是同源的,兩者的發音有很多相似的地方,用詞方面尤其明顯。例如臺語所謂:「家己人」,即自己人之意,跟潮語用詞是一樣的,讀音也一樣是:ka-ki lang。又如一些稱謂,如祖母或外祖母都叫阿嬤a-ma。

另外,我發現臺語和廣東話中的「仔」字用法也有一些相似之處,兩者都會將「仔」字廣泛地應用,這跟國語是不同的;國語會用「小」字放置於名詞之前,表示「細小」之意,但臺語和廣東話都會以「仔」字取代「小」字,並放置於名詞之後,而且它亦引伸出「細小」以外的其他意思,有些更是可愛之極。例如:小男孩叫「囝仔」、小女孩叫「囡仔」,後者跟廣東話用法一樣。適應春風 048此外,臺語更把「仔」字的意思發揮得淋漓盡致,例如:蠔仔叫「蚵仔」、蜆仔叫「蜊仔」、尾指叫「指頭仔」,尾趾也叫「趾頭仔」,手機叫「手機仔」;語言的另一種定義也有一些是把「仔」字放在名詞中間的,例如:白飯魚即是「魩仔魚」、茶粿即是「草仔粿」;加入「仔」字的時間概念更有趣:「今仔日」即是今日、「早時仔」即是早上、「下晡時仔」即是中午、「暗時仔」即是晚上。算起來,臺語所用的「仔」字是海量的,可能比廣東話更多元及徹底,而且用得有點感性,使死物和刻板的概念聽起來更有情感。

另外,國語不以「未」和「無」字放置於句末作為問句的意思,但臺語和廣東話都有這種語法的運用。例如「未」 臺語問候人:「吃飽沒有?」,會說成:「食飽未?」;臺語問人:「好不好?」、「知不知道?」、「方便嗎?」、「有空嗎?」會說成:「好毋?/好無?」、「知毋?/知無?」、「方便無」、「有閒無」。我覺得這方面是臺語跟廣東話最相似的地方。兩者詞組結構相近,語意上很容易理解,發音也可以用生吞活剝的方法儘量去記,但要把轉來轉去的臺語聲調唸得神似,卻很艱難。

不知道老師是不是想勉勵我,他說:「你以前一直在香港生活,那裡的人都只說廣東話,到了一大把年紀才來臺灣,不懂國語和臺語也很正常嘍,那有何出奇呢?各地都應該有自己的語言,臺灣南部的人大都只說臺語,好些人都不懂說國語。當他們要和北部人溝通,也要勉強地說,雖然沒你說的國語那麼亂七八糟,但也說的很蹩腳的,不過說話嘛,重點就是令大家都知道你是想跟他交朋友,足以令朋友聽得懂你的心意,能作基本溝通便行了。」

聽過老師的說話,我的信心是加強了。因為關於他所言的溝通目標,我覺得說廣東話的人和說臺語的人,都一定能做得到,因為兩種語言實在有太多契合之處了。好些事物無論發音以至意思,都很接近,就算名目不同的,但本質也大致相同。我在臺北生活雖然要面對文化差異所產生的一些矛盾,也生出了需要重新習慣的事物,又要學習新的語言,但它們都不是完全陌生的東西,而且愈深入去認識,愈能發掘出新鮮感來。有時我跟太太用新學過來的語言和詞彙,在家裡有的沒的胡扯一番,實在是詼諧,很有生活情趣。我們每天的談話都多了一點新意,身邊亦多了很多不曾唸過的名詞,因為很多慣常的事物,放在新的地方,都自然而然地給重設成由khong開始,語言也只是其中一個項目而已。我覺得這很不錯,每天「早時仔」,都似在新的地方起來。新的語言令語言的另一種定義我變回一個「囝仔」一樣,有各種等待我去發現的東西,每一天又好像多了一份期待。

實頭與滑頭

五十年一遇的強颱「山陀兒」來襲,天氣預報說它將於下周初在南臺灣登陸,到時它的環流雨帶亦會挾著陣風與豪雨橫掃大臺北地區。臺灣很快便會宣佈海警與陸警警報,海警即是颱風在家門走過,用臺灣的棒球術語形容的話,是投出了「壞球」,那程度等同香港的一號及三號風球;陸警就是颱風會闖進家門登陸了,即是球都會投進「好球區」了,其暴風程度便是強颱級數,不是說笑了,那即是等同香港的八號至十號風球等級。預報一早便預警必定會發出陸警警報,那即是說「山陀兒」是個超級投手,它要跟你「直球對決」,風雨侵襲的落點一定準確,而且又快又狠,要你來一個「三振出局」。

其實來自香港的我,對於颱風已是司空見慣,也知道在九月和十月這種夏末時節還膽敢朝中門疾走,破門而入的颱風,一定有兩下子,出手特別厲害。早幾年的颱風「天鴿」與「山竹」便是如此,它們為香港帶來多區水浸的情況,馬路兩旁的老樹被連根拔起,連樹旁的石磚也給翻土而出,郊區亦有山泥傾瀉的慘象,即是臺灣所謂的「大走山」。

由於並不陌生,所以明知「山陀兒」是強颱,當中的情形我是心中有底,不太擔心。而且,我很幸運,身處臺北,要擔心也只是擔心高雄、屏東和臺東等南部地區的受災情況,自身的安全是絕對沒問題的。但是,有一情形是我蠻掛心的,我的老狗剛巧在下個星期一要到動物醫院回診,牠每隔三星期回診一次取藥,要是下周初陸警真的掛起來,醫院便要跟從政府指示不能開診。患有心臟病的老狗便會因此取不到藥,若然有數天吃不到藥,老狗因而延誤了病情出狀況,那便糟糕了。

我於是致電動物醫院,向護理員說出請求:「我的老狗上一次看診後獲分配的藥份,只足夠應付到下星期一。由於政府將發出海警,我們想提早兩天,即是今天下午或晚上,到醫院先取數天的後備藥,行嗎?老狗這次只取藥來應急,橫豎牠長期都吃同樣份量的藥,不會突然有甚麼調整的,待颱風走了才看醫生跟進。這一次的藥費亦按比例收取,應該可以吧?」

電話另一方的護理員聽過我的提議後,答說:「小狗爸爸,按本院規矩,無論是看醫生和取藥都必須早一天預約,因護理員每天排藥工作繁忙,都只能處理當天來看醫生的寵物的藥物。而且病人眾多,所有預約都是先到先得的,掛號和取藥是一樣的,都要排隊,中間插隊取藥也會對早一天排隊掛號的寵物造成不公平。因此本院不能為小狗爸爸的寵物作取藥的特例安排。」

「那我的狗下星期一看不到醫生,是不是又要再排隊預約看醫生?那豈不是牠有更長的日子沒藥吃?我怕老狗撐不住啊。」

「本院也沒辦法,小狗爸爸還是繼續留意政府的海警預報吧。」

因此,我的小狗便要在颱風過後才能再掛號看醫生,可能要遲上兩天才能吃藥了,那對有長期病患的狗來說當然不太好,但面對護理員對公平和規矩的堅持,也只可以望洋興嘆。可是心中就是有種不甘心,明明有兩天的時間去避開前面的冰山,還有很多轉彎的機會,為何人還要因為既定的規矩,硬要把船向前駛去,朝著早已預見的冰山撞上去呢?

如果「山陀兒」侵襲的是香港,而老狗仍然在那裡生活,情況會如何呢?

「喂,姑娘呀,下星期打風了,我的老狗剛好下星期一要來覆診,我怕牠當天來不到看醫生,那便取不到藥,請問可以如何處理?」

「小狗爸爸,你今天下午有沒有空?如有空便過來我們診所一趟,先取幾天的藥份撐著,待打完風再來覆診。不過藥份雖然是按比例給小狗,但仍會比按比例的藥費貴一點點,因為是特例,要收額外實頭與滑頭的手續費,OK?」

「OK,沒問題。」

這個故事雖然是設想出來的,但事實上,我們在香港真的遇過類似的情況,而且不止一次。香港人處事的確是比較因時制宜,比較靈活,甚麼都有斟酌的空間,效率和結果比原則來得重要,以尋求對各方都有利的結果為依歸,人的腦袋比較「滑頭」。

相反,臺灣人則比較跟從既定的樣式,一板一眼,都要按步就班,做事講究齊一與公平,人的腦袋比較「實頭」。他們這一種態度跟日本人很相似,很重視既定的程序,當中的堅持的確有使人動容之處,但其中所呈現的不懂變通,令人又愛又恨的情形,也是非常的相近。日本導演是枝裕和在他的散文中說過:「欠缺並非只是弱點,還包含著可能性,能夠這樣想的話,這個不完美的世界,正會因為不完美而變得豐富起來,我們都應該這樣想才對。」

究竟是「實頭」對「滑頭」錯?還是「實頭」錯「滑頭」對?就我的老狗情況來說,圓滑地處事,看來是可以有利牠免於沒藥吃的困境。作為香港人和香港狗,沒理由不舉腳贊成當一個和一隻「滑頭」的人和狗的。

不過話說回來,對與錯是否只用結果論來分辨的呢?小狗呀小狗,試想想,我和護理員都「滑頭」地處事,雖然你會有藥吃,帶來了「你好我好大家好」的結果。但原則和規範上的犧牲,當中的程度,卻不是每個人和狗都懂得拿捏的,難保這個事情,不會造成日後其他偏頗、徇私、違規等不公平現象的開端。

所謂「針無兩頭利」,公平守規和因時制宜,臺灣人和香港人因為不同的信念而作出了取捨,誰是誰非,難以一刀劃清。可是,既然在這個地方生活,便要守這個地方的規矩。小狗呀小狗,每個人和狗的權利都可以被公平對待,不就是我們決定來臺灣生活時所考慮的原因嗎?當你知道這個理由後,你病了的心臟會堅強一點嗎?

人和狗面對這些問題,一時間都答不上來,難以一時三刻便想得明白。搞了半天,才知道幾天的藥份,原來不是只有幾克輕重的事兒。不過答案對於老狗的現況來說,無論是切換成臺灣的想法還是香港的想法,也是無補於事,沒甚麼意義。總之現實是老狗還要多撐兩天,挨過一個超強颱風才能看醫生和取藥了。當中的事理,希望老狗不要想太多了,人也想不通,更何況是一隻又老又病的狗呢?小狗呀小狗,不要激動,想不明白的事情,不用勉強今天便想得通透明白的,待颱風跑了才去想。既然明知道明天沒有藥吃,更要保持心如止水的心境,那麼小小的心臟才不會在是非矛盾之間跳得太激烈而壞掉,那才能撐得過這個比心臟病更難應付的「山陀兒」。

兩個屯門人,四顆香港粽

今年端午節前的一星期,我和太太在網上訂購了四顆港式的鹹肉粽,在臺灣,鹹肉粽叫廣東粽,這種粽子非常罕有,我路過不同市場都會尋找,但都未曾見過,只聽說在某一兩個老市場能買得到。

關於「粽」字的寫法,香港會用年代較遠古的「糭」字,臺灣則用較為後出的「粽」字,兩者都是形聲字,指的其實是同一種食品。《說文解字・新附》中有關於「糭」字的解釋:「蘆葉裹米也。」可知現代的粽子組成結構跟當初的原型已很一致,就是以葉子包裹米煮熟的食品。而以前是以蘆葦葉包米的,到了之後的世代,各地因各地方土不同,風物有別,因而發展出運用不同的葉片包米煮成粽子。就我所見,香港和臺灣是用不同的葉片包粽子的,香港用竹葉,臺灣北部用筍殼葉,南部則用竹麻葉。而臺灣人數粽子時所用的量詞跟香港人也不同,他們會用「一顆兩顆」或「一粒兩粒」的數,比較植物化、死物化;香港人則會用「一隻兩隻」的數,聽起來讓人覺得香港人眼中的粽子,比較似活生生的動物。

我訂購的四顆鹹肉粽由香港移居過來的包粽師傅製作,他一家本來在香港經營粥店,也兼賣粽子,那是一間在屯門藍地街市開了數十年的老店。藍地其實離我香港的舊居不算遠,駕車十分鐘可達,不過就是無緣光顧過。

我們透過Facebook網上聯絡網店購買,因為對方沒有實體店,也不設貨運,要雙方約定時間在淡水捷運站的出閘口會合,一手交錢,一手交貨。方法頗為原始,相比大型網店來說較為費時和費力,但為了吃市面上難以買到的鹹肉粽,費甚麼東西也要去買。

本來在臺北要吃粽是

這是我的第二本個人作品集,上一本在香港出版,那已是八年前的事了。這本結集在我移居臺灣差不多三年之後出版,收錄了我從二〇一七年至二〇二五年的文字創作。兩本書出版地之不同,正好反映我人生中場的轉折 。

我喜歡足球,因此本書的名字以足球賽事作喻,取名《半場香港,半場臺灣》。它恰恰處於我人生上半場完結,下半場哨聲吹響一陣子的時間出版,記錄了我跨越到台北後的新發現與衝擊,當中不乏我和臺灣人於磨合過程中所鬧出的種種趣事;另外,它亦收錄了我在人生上半場,於香港的土壤中埋下的斑駁回憶。

這本書的籌備橫跨了整整兩年半的時間,期間我還要在新環境兼顧寫作以外的工作計畫,因此很多陌生的事情在香港和臺灣兩邊同時進行。忙亂的生活經營,令我在現實與夢想之間跌跌撞撞,好比進行一場漫無止境的球賽,也好像墮進一場接一場的夢。

以做夢來形容自己的人生聽起來很不錯的,浮生若夢,可以從現實的時間與邊界超脫出來,感覺很是飄逸 。但另一方面,夢境的陌生與虛幻,卻又會令做夢的人惴惴不安 。

我在臺灣出版文集本身就是一場意料之外的夢,我上半場的夢在中年突然中斷,把我人生分割成了上下半場 。而當下半場已開賽了,我卻彷如在夢醒過後,再入夢時才發覺自己鑽入了另一場景,夢境突然從香港的主場賽事,移師到臺灣作客比賽 。戛然而止的上半場賽事,被剪接成賽事的精華撮要,頓然成為斷續記憶。以十年計的時空猝然濃縮成分秒,夢中的人與事眨眼化成劃行的殘影 。

還在香港生活的時候,我從沒想過會有離開這個地方的一天,那時寫作的主要目的相對單純,只為了記錄那些值得珍惜的回憶。我希望趁它們的顏色未隨時間褪去,還存留在我的腦海時,好好把回憶記錄下來。我總覺得除了自己之外,還會有其他的同代人想把它們留起,好讓自己在思念時緬懷舊事,尋回在現實中活過來的力氣 。

但當我到了臺灣生活後,創作的取向卻有所轉變。我換成以文字和繪圖速寫去記錄生活上的發現和衝擊,題材由過去式變成了現在式。生活地方的不同,原來會悄悄地為人的創作取向,帶來點撥的導向 。移居生活雖然禍福未卜,但卻能激發人挺身迎向挑戰的生命力,而且到跳出舒適圈一段時間後,更發現這個決定也可以是一個造就創作道路的轉向,和跳出自我規範的難得契機 。

本來以為只有多變的夢境才是難以捉摸,但人老了,發覺人生也是一樣,而且這種陌生感並不代表可怕,尤其在移居之後,才深深體會到變幻原是永恆,人生原來不依循固有的單線軌道前行。而這些經歷 ,對於如蜉蝣的朝夕人生來說,那就如不能重複的夢一樣珍貴,結局孰好孰壞都值得為日後的自己記錄下來。

此外,我發現在這個人生的轉折點上記錄生活,也可以和之前在香港的生活對照,走遠一點讓我看清香港的遠近高低之不同,我終於明白為何如此懷念那裡如夢一般的昔日時光 。

這就是本文集跟我上一本散文集的相異之處,它除了懷念往昔之情之外,題材上更具流動性,在虛與實之間的擺動更大,內容亦以更寛的步距於回憶和現實之間跳躍遊走 。裡面所跨越的時空,從止於香港一地,變成了臺灣和香港兩個隔海相望之地,既寫舊時香港,亦寫今日臺灣。

移居前我以為自己了解臺灣,但到生活久了方知道自己只對它一知半解。兩地文化似近還遠,可謂同中有異,而正身處人生岔路的我,恰如連結兩地的視點。

同一種食物,同一句說話,以至同一件事情,放在臺灣和香港,開始時的處理可能是一致的,但慢慢卻會發展出不同的態度,從而伸延出陌生的枝節與衝突。這些細節日復一日地累積成靈感,轉化為我的生活記錄,當中的熟悉與矛盾,香港人和臺灣人看在眼裡,應會發出會心微笑。我相信箇中的微妙與親切,只有港台兩地的人看得明白,其他地方的人都不懂品味分辨。我希望這本文集中的,不論是上半場或是下半場的文章,總有一些片段能還原同行者的共同回憶,惹起兩地人的共鳴。

最近我正在研習義式咖啡的製作,導師上課時曾叮囑學員:「咖啡要濃郁,必須用足夠壓力把咖啡豆中的crema 萃取出來 。另外,奶泡也要打得綿密,那麼混在一起的拿鐵才好喝 。」

我那時右手正提著拉花奶壺,左手捧著咖啡瓷杯,平衡著左右兩邊的力量準備拉花的動作。我在想,那不就是我筆下的文字嗎?我在香港用半輩子的時光萃取半杯濃縮咖啡,到現在要在新的地方——臺灣進行下半場的比賽了,當中的體驗,正是半杯剛打好的燙熱奶泡 。兩地的元素在我的人生中混和出的,便是這一本書了 。

2046出版社總編輯小樺是我自大學時期已相識的半生摯友,當年我們都是中大吐露詩社的成員,一同翹課看電影,一同學習新詩,一同出版第一本詩歌合集,我第一次參加文學比賽也是她拉我一同投稿試筆的 。二十多年後,大家各有際遇,我能再跟她湊在一起出版個人的結集,是很值得我們珍惜的際遇,當中意義確實難以言喻。我衷心感謝小樺、編輯旼憙、和設計師郁嫻,以及推薦本書的前輩與文友,因為有他們的努力及幫忙,這杯以歲月的酸甜調和出來的拿鐵,才能在風味尚未消散的時候,送到讀者手上。

2025年3月4日 於台北

語言的另一種定義

太太有一次到中醫診所看中醫,向門前正在分配藥材的司藥人員問:「請問我想看看醫生可以嗎?」她答道:「妳想看康醫生?他今天沒有排班,看另外一位醫生可以嗎?」然後大家搞了半天,司藥人員才聽懂太太不是想看康醫生,只是想隨意看一個醫生而已。這種情況在臺北生活了好長的日子仍不停重演著,不是發生在太太身上,便是出現在我身上。當中的緣由,當然是因為我們的國語還未算流利,香港的廣東話腔調無論怎樣也甩不掉,措詞也是港式的。我倆已由最初的尷尬演變成見怪不怪,就算當地人從彆扭的口音聽得出我們是香港人,轉而用英語跟我們對語言的另一種定義話,我們還是堅持跟他們只說國語,總之就是不要臉,硬著頭皮繼續說。

事實上,我們在臺北生活,面對最大的困難,就是語言了,那是開展所有事情的起點,是生活的最基本。要在這裡找工作、進修、到銀行辦手續、在餐廳點餐、跟鄰居聊八卦或吵架,通通都要動用上從我們打結的舌頭擠出的語言。因此,我們既然決定要在陌生的地方過新的生活,當然必須要學懂這裡的語言。而這個正是兩個本來不懂說國語的人在這裡生活,最大的、最不能避免的障礙。

二十多歲時,曾到過西安旅行,在火車上結識到一個日本人,他叫田村曉生,為了省住宿費,我和他做了一星期的室友。他是個羞澀的青年,跟我談話,只能說簡單的英語單詞,有時候更要從背包取出袖珍型和英辭典,從中翻找英文詞語跟我溝通。我後來向他請教日語,情境合適便指一指風景或物件,說起日語的單字來,他聽後臉上便掛起興奮的神情,也和我詢問中文的說法。我發現我們的相處自然多了,不覺更會說起對方熟悉的語氣助詞和粗話來,空氣中也因此多了更多天真的笑聲。

我真要多謝田村在二十多年前送我的經驗,他令我一直相信,要打破不同文化的隔膜,最有效的方法便是突破語言上的障礙。學習要有成果,學習動機最重要,打破我和當地人的隔膜,融入新地方的生活圈子,這個迫切的需要成了我和太太學習這個地方的語言的重要推動力。想不到的是,這個學習過程亦激發到我們對身邊事物的敏感度,啟發我們發現到其他新鮮的體驗。

港臺兩地人的語言當然是不同的,臺灣人稱國語為「中文」,廣東話為「白話」,這種稱謂已跟香港不同。而且,中文和白話除了發音不同,措詞和語法更是不同,我發現這兩部分比發音更易造成溝通上的困難,港臺兩邊的人,聊了老半天,雙方都不知道大家提出的是不是同一概念或同一件東西。這種情況在不同場合都可以發生,例如到銀行辦手續,很多術語的叫法都會有差異,那會使我們在銀行花上更多的時間去釐清當中的意思,才能確保自己不會因為辦錯存款的手續而招致損失。

臺灣的銀行很重視客戶的資金來源,因此在臺灣的銀行開戶,要簽下很多「切結書」,以交代資金來源及用途。甚麼是「切結書」呢?我來臺前從未見過這個古雅的名目,原來那即是香港所謂的「承諾書」或「保證書」,那是自語言的另一種定義古有之的術語。銀行職員要我們簽署時,望見一份又一份寫明是「切結書」的陌生文件,我們在剛開始時可以說是「沒概念」的,因為在香港銀行辦開戶手續真是簡單太多了。說一句題外話,「沒概念」一詞即是「不熟悉」之意,這是我跟公寓鄰居學習的措詞,我一搬來臺北的公寓時,鄰居便跑來問我的狗會否在半夜吠叫,打擾公寓的安寧,因為這裡一直沒人養狗,他對這方面,是「沒概念」的。

至於在銀行辦事情,還要學懂一些重要術語,例如「加息和減息」,這裡叫「升息和降息」;「利率」亦不以「厘」或英語「Percent 」作計算單位,這裡叫臺灣的自創字:「趴」作計算單位,應為英語「Percent 」一字發音開首之諧聲字也,例如利率4厘,這裡稱為「 4趴」。還有,非本地人申請戶口要經多重關卡的審核,因此銀行財務主任會叫我:「要等待一下下啊。」可是,一等便是兩個禮拜。

談到「一下下」,這個用語適用範圍可廣泛了,它的意思是「一些」、「一點點」、「一陣子」、「不嚴重」,我第一次聽到這措詞,是在動物醫師口中聽過來的。醫師為我的狗打針,說:「狗狗,我要打針嘍,要忍耐一下下嘍。」他又說:「今次小狗要吃的藥分會多一點點,爸爸餵小狗吃藥時要注意一下下嘍。」這個強調輕微程度的用語真的很好用,用於欲輕描淡寫地敷衍了事的情況尤其合適,我和太太之後都經常掛在嘴邊。

此外,我從鄰居身上也學到一些帶古風的用詞,最近隔壁的公寓正門大閘上的告示板,貼上了一張由鄰人用馬克筆書寫的告示:「各位芳鄰:近日有宵小闖入,敬請隨手關門。拜託大家,謝謝。」我太太問我「宵小」是誰?我們認識的嗎?我答道:「妳不會認識他的,他只存在於武俠小說中,我看過金庸的小說寫過這種人稱,多指『毛賊小偷』的角色。」這張告示教我們大開眼界,我肯定這樣古雅的用詞,不會出現在一張香港人寫給鄰居看的文字資料中,如此有大俠風範的告示誰看得明白?臺灣人的用詞有時就是如此古雅,而且還會帶出聯想的趣味,又例如「直球對決」,這個俚語配合體育運動去聯想才會聽得明白。它是從臺灣人愛好的棒球運動借用過來的,原本是投手不投變化球了,要使出看家本領,盡力投出直球,跟擊球手對決之意,現在引伸為正面較量的語言的另一種定義意思。這裡的日常慣用熟語可以是從不同範疇搬過來的,除運動之外,更多是來自臺語。

有一次,樓下鄰居的陽臺天花漏水,那裡住了一位阿嬤,她用帶臺語腔調的國語說那是由於我的陽臺出水位置損壞所引致的,排不走的污水都跑到她陽的陽臺天花去了,因此要跟我談處理方法。我當然用帶廣東話腔調的國語回應,但怎樣都談不攏,阿嬤總是板著臉兒。我之後請我房子的房東親自跟阿嬤商量,房東第二句話開始便由國語換成臺語,談不夠十句話,阿嬤的臉孔便放了下來,展開咧嘴的笑容。房東回頭跟我說:「搞定了,您放心。」

望見阿嬤從烏雲中冒出的笑容,我完完全全體會到在這裡生活,懂臺語的必要性,語言真是人際關係的潤滑劑,親切感有助更快捷地解決很多紛爭。想深入一層,以我這種新住民的背景,如果懂得說臺語,那可能更有效果,因為當地人可能覺得外來人是尊重自己的文化,所以份外欣賞。我想起以前在香港的街頭球場打球時,也曾遇到會主動說廣東話的南亞裔人,哪管是一句:「早晨」、「唔該」、「我跟隊」,或者是一句親切的粗話,也會教我感到份外親近,和他相處也會格外的友善。因為他不會用你聽不明白的語言去壓過你的聲音,而是以你聽得明白的語言向你表達訴求,任誰都看得出那是建基於一份平等、尊重的心態。

尊重是相處之道的核心,這個道理,到哪裡都通用,我想這個道理放在臺灣也是一樣行得通的。我記得以前當教師,每逢新的學年開始了,都要跟學生定上課的班規。我會把班規很簡潔地寫在黑板上,板書只有「尊重」這二字而已。經過我二十年的教學生涯去驗證,這個班規都很有效,上課氣氛良好,師生相處融洽。因此,我認為「尊重」是人與人相處時最管用,最無所不包的道理,而到了別人的地方,說別人的語言,正是最有誠意,最直接表達你有多尊重人家的表現。

於是,基於尊重,以及為了更容易跟樓下的鄰居阿嬤談到一塊去,我和太太報讀了學習臺語的課程。授課老師是一位已年屆八十的阿公,他每次上課都精神奕奕,腰挺得比松樹還要挺拔,而且說話又幽默,我們都很喜歡在每一個周末上他的課。

老師開課便教我們分辨臺語的聲調,我發現臺語跟廣東話在這方面是出奇語言的另一種定義地近似。臺語,即是閩南話,跟廣東話都是從唐代以前已流傳至今的遠古方言,前者流傳於福建的南部至廣東的東部,例如潮汕一帶,而後者則流傳於廣東及廣西地區,就區域上,兩種語系其實是鄰居。我的太太是潮州人,她上課時不時發現老師的用語及發音,跟潮州話很相似,有些甚至是一樣的。而老師也說我的發音太爛了,太太講的臺語聲調拿捏得比我好太多,他說臺語聲調經常出現變調的情況,變調轉得準確,臺語才會講得好的。

臺語聲調分為八聲,可排列平上去入,各分陰陽,跟廣東話的九聲相類近,只比後者少了入聲的中的第八聲中陰入。臺語的調音法也是用「天籟調聲法」,以「東董棟督,童董洞毒」八字的發音呈現八聲的高低,聽起來跟廣東話的一至七和九聲是一致的。因為我以前教學生寫近體詩,也要教九聲的原理,這方面的分析我可以辨識得到,但要實際說一句神似的臺語,則不能靠理論。上完課後,懂理論的我只能說出爛臺語,只能說出名字、數字、食物等等簡單的單詞,我跟老師說:「 『零』字的意思和讀音最易記,因為『零』字不分文白,讀音都是khong,即廣東話『窮』字的讀音。哪管你是臺灣人,還是廣東人,都是一樣,最怕的就是窮,因為人窮便等於一切歸零,甚麼都沒有的意思了。」而我太太則不理甚麼理論,卻能憑藉說潮州話的經驗,說出聲調較合標準的臺語來,老師讚賞她比只懂胡言亂語的丈夫出色多了。

其實我太太懂得說潮州話,學臺語真的有優勢的,因為臺語跟潮州話這兩種方言是同源的,兩者的發音有很多相似的地方,用詞方面尤其明顯。例如臺語所謂:「家己人」,即自己人之意,跟潮語用詞是一樣的,讀音也一樣是:ka-ki lang。又如一些稱謂,如祖母或外祖母都叫阿嬤a-ma。

另外,我發現臺語和廣東話中的「仔」字用法也有一些相似之處,兩者都會將「仔」字廣泛地應用,這跟國語是不同的;國語會用「小」字放置於名詞之前,表示「細小」之意,但臺語和廣東話都會以「仔」字取代「小」字,並放置於名詞之後,而且它亦引伸出「細小」以外的其他意思,有些更是可愛之極。例如:小男孩叫「囝仔」、小女孩叫「囡仔」,後者跟廣東話用法一樣。適應春風 048此外,臺語更把「仔」字的意思發揮得淋漓盡致,例如:蠔仔叫「蚵仔」、蜆仔叫「蜊仔」、尾指叫「指頭仔」,尾趾也叫「趾頭仔」,手機叫「手機仔」;語言的另一種定義也有一些是把「仔」字放在名詞中間的,例如:白飯魚即是「魩仔魚」、茶粿即是「草仔粿」;加入「仔」字的時間概念更有趣:「今仔日」即是今日、「早時仔」即是早上、「下晡時仔」即是中午、「暗時仔」即是晚上。算起來,臺語所用的「仔」字是海量的,可能比廣東話更多元及徹底,而且用得有點感性,使死物和刻板的概念聽起來更有情感。

另外,國語不以「未」和「無」字放置於句末作為問句的意思,但臺語和廣東話都有這種語法的運用。例如「未」 臺語問候人:「吃飽沒有?」,會說成:「食飽未?」;臺語問人:「好不好?」、「知不知道?」、「方便嗎?」、「有空嗎?」會說成:「好毋?/好無?」、「知毋?/知無?」、「方便無」、「有閒無」。我覺得這方面是臺語跟廣東話最相似的地方。兩者詞組結構相近,語意上很容易理解,發音也可以用生吞活剝的方法儘量去記,但要把轉來轉去的臺語聲調唸得神似,卻很艱難。

不知道老師是不是想勉勵我,他說:「你以前一直在香港生活,那裡的人都只說廣東話,到了一大把年紀才來臺灣,不懂國語和臺語也很正常嘍,那有何出奇呢?各地都應該有自己的語言,臺灣南部的人大都只說臺語,好些人都不懂說國語。當他們要和北部人溝通,也要勉強地說,雖然沒你說的國語那麼亂七八糟,但也說的很蹩腳的,不過說話嘛,重點就是令大家都知道你是想跟他交朋友,足以令朋友聽得懂你的心意,能作基本溝通便行了。」

聽過老師的說話,我的信心是加強了。因為關於他所言的溝通目標,我覺得說廣東話的人和說臺語的人,都一定能做得到,因為兩種語言實在有太多契合之處了。好些事物無論發音以至意思,都很接近,就算名目不同的,但本質也大致相同。我在臺北生活雖然要面對文化差異所產生的一些矛盾,也生出了需要重新習慣的事物,又要學習新的語言,但它們都不是完全陌生的東西,而且愈深入去認識,愈能發掘出新鮮感來。有時我跟太太用新學過來的語言和詞彙,在家裡有的沒的胡扯一番,實在是詼諧,很有生活情趣。我們每天的談話都多了一點新意,身邊亦多了很多不曾唸過的名詞,因為很多慣常的事物,放在新的地方,都自然而然地給重設成由khong開始,語言也只是其中一個項目而已。我覺得這很不錯,每天「早時仔」,都似在新的地方起來。新的語言令語言的另一種定義我變回一個「囝仔」一樣,有各種等待我去發現的東西,每一天又好像多了一份期待。

實頭與滑頭

五十年一遇的強颱「山陀兒」來襲,天氣預報說它將於下周初在南臺灣登陸,到時它的環流雨帶亦會挾著陣風與豪雨橫掃大臺北地區。臺灣很快便會宣佈海警與陸警警報,海警即是颱風在家門走過,用臺灣的棒球術語形容的話,是投出了「壞球」,那程度等同香港的一號及三號風球;陸警就是颱風會闖進家門登陸了,即是球都會投進「好球區」了,其暴風程度便是強颱級數,不是說笑了,那即是等同香港的八號至十號風球等級。預報一早便預警必定會發出陸警警報,那即是說「山陀兒」是個超級投手,它要跟你「直球對決」,風雨侵襲的落點一定準確,而且又快又狠,要你來一個「三振出局」。

其實來自香港的我,對於颱風已是司空見慣,也知道在九月和十月這種夏末時節還膽敢朝中門疾走,破門而入的颱風,一定有兩下子,出手特別厲害。早幾年的颱風「天鴿」與「山竹」便是如此,它們為香港帶來多區水浸的情況,馬路兩旁的老樹被連根拔起,連樹旁的石磚也給翻土而出,郊區亦有山泥傾瀉的慘象,即是臺灣所謂的「大走山」。

由於並不陌生,所以明知「山陀兒」是強颱,當中的情形我是心中有底,不太擔心。而且,我很幸運,身處臺北,要擔心也只是擔心高雄、屏東和臺東等南部地區的受災情況,自身的安全是絕對沒問題的。但是,有一情形是我蠻掛心的,我的老狗剛巧在下個星期一要到動物醫院回診,牠每隔三星期回診一次取藥,要是下周初陸警真的掛起來,醫院便要跟從政府指示不能開診。患有心臟病的老狗便會因此取不到藥,若然有數天吃不到藥,老狗因而延誤了病情出狀況,那便糟糕了。

我於是致電動物醫院,向護理員說出請求:「我的老狗上一次看診後獲分配的藥份,只足夠應付到下星期一。由於政府將發出海警,我們想提早兩天,即是今天下午或晚上,到醫院先取數天的後備藥,行嗎?老狗這次只取藥來應急,橫豎牠長期都吃同樣份量的藥,不會突然有甚麼調整的,待颱風走了才看醫生跟進。這一次的藥費亦按比例收取,應該可以吧?」

電話另一方的護理員聽過我的提議後,答說:「小狗爸爸,按本院規矩,無論是看醫生和取藥都必須早一天預約,因護理員每天排藥工作繁忙,都只能處理當天來看醫生的寵物的藥物。而且病人眾多,所有預約都是先到先得的,掛號和取藥是一樣的,都要排隊,中間插隊取藥也會對早一天排隊掛號的寵物造成不公平。因此本院不能為小狗爸爸的寵物作取藥的特例安排。」

「那我的狗下星期一看不到醫生,是不是又要再排隊預約看醫生?那豈不是牠有更長的日子沒藥吃?我怕老狗撐不住啊。」

「本院也沒辦法,小狗爸爸還是繼續留意政府的海警預報吧。」

因此,我的小狗便要在颱風過後才能再掛號看醫生,可能要遲上兩天才能吃藥了,那對有長期病患的狗來說當然不太好,但面對護理員對公平和規矩的堅持,也只可以望洋興嘆。可是心中就是有種不甘心,明明有兩天的時間去避開前面的冰山,還有很多轉彎的機會,為何人還要因為既定的規矩,硬要把船向前駛去,朝著早已預見的冰山撞上去呢?

如果「山陀兒」侵襲的是香港,而老狗仍然在那裡生活,情況會如何呢?

「喂,姑娘呀,下星期打風了,我的老狗剛好下星期一要來覆診,我怕牠當天來不到看醫生,那便取不到藥,請問可以如何處理?」

「小狗爸爸,你今天下午有沒有空?如有空便過來我們診所一趟,先取幾天的藥份撐著,待打完風再來覆診。不過藥份雖然是按比例給小狗,但仍會比按比例的藥費貴一點點,因為是特例,要收額外實頭與滑頭的手續費,OK?」

「OK,沒問題。」

這個故事雖然是設想出來的,但事實上,我們在香港真的遇過類似的情況,而且不止一次。香港人處事的確是比較因時制宜,比較靈活,甚麼都有斟酌的空間,效率和結果比原則來得重要,以尋求對各方都有利的結果為依歸,人的腦袋比較「滑頭」。

相反,臺灣人則比較跟從既定的樣式,一板一眼,都要按步就班,做事講究齊一與公平,人的腦袋比較「實頭」。他們這一種態度跟日本人很相似,很重視既定的程序,當中的堅持的確有使人動容之處,但其中所呈現的不懂變通,令人又愛又恨的情形,也是非常的相近。日本導演是枝裕和在他的散文中說過:「欠缺並非只是弱點,還包含著可能性,能夠這樣想的話,這個不完美的世界,正會因為不完美而變得豐富起來,我們都應該這樣想才對。」

究竟是「實頭」對「滑頭」錯?還是「實頭」錯「滑頭」對?就我的老狗情況來說,圓滑地處事,看來是可以有利牠免於沒藥吃的困境。作為香港人和香港狗,沒理由不舉腳贊成當一個和一隻「滑頭」的人和狗的。

不過話說回來,對與錯是否只用結果論來分辨的呢?小狗呀小狗,試想想,我和護理員都「滑頭」地處事,雖然你會有藥吃,帶來了「你好我好大家好」的結果。但原則和規範上的犧牲,當中的程度,卻不是每個人和狗都懂得拿捏的,難保這個事情,不會造成日後其他偏頗、徇私、違規等不公平現象的開端。

所謂「針無兩頭利」,公平守規和因時制宜,臺灣人和香港人因為不同的信念而作出了取捨,誰是誰非,難以一刀劃清。可是,既然在這個地方生活,便要守這個地方的規矩。小狗呀小狗,每個人和狗的權利都可以被公平對待,不就是我們決定來臺灣生活時所考慮的原因嗎?當你知道這個理由後,你病了的心臟會堅強一點嗎?

人和狗面對這些問題,一時間都答不上來,難以一時三刻便想得明白。搞了半天,才知道幾天的藥份,原來不是只有幾克輕重的事兒。不過答案對於老狗的現況來說,無論是切換成臺灣的想法還是香港的想法,也是無補於事,沒甚麼意義。總之現實是老狗還要多撐兩天,挨過一個超強颱風才能看醫生和取藥了。當中的事理,希望老狗不要想太多了,人也想不通,更何況是一隻又老又病的狗呢?小狗呀小狗,不要激動,想不明白的事情,不用勉強今天便想得通透明白的,待颱風跑了才去想。既然明知道明天沒有藥吃,更要保持心如止水的心境,那麼小小的心臟才不會在是非矛盾之間跳得太激烈而壞掉,那才能撐得過這個比心臟病更難應付的「山陀兒」。

兩個屯門人,四顆香港粽

今年端午節前的一星期,我和太太在網上訂購了四顆港式的鹹肉粽,在臺灣,鹹肉粽叫廣東粽,這種粽子非常罕有,我路過不同市場都會尋找,但都未曾見過,只聽說在某一兩個老市場能買得到。

關於「粽」字的寫法,香港會用年代較遠古的「糭」字,臺灣則用較為後出的「粽」字,兩者都是形聲字,指的其實是同一種食品。《說文解字・新附》中有關於「糭」字的解釋:「蘆葉裹米也。」可知現代的粽子組成結構跟當初的原型已很一致,就是以葉子包裹米煮熟的食品。而以前是以蘆葦葉包米的,到了之後的世代,各地因各地方土不同,風物有別,因而發展出運用不同的葉片包米煮成粽子。就我所見,香港和臺灣是用不同的葉片包粽子的,香港用竹葉,臺灣北部用筍殼葉,南部則用竹麻葉。而臺灣人數粽子時所用的量詞跟香港人也不同,他們會用「一顆兩顆」或「一粒兩粒」的數,比較植物化、死物化;香港人則會用「一隻兩隻」的數,聽起來讓人覺得香港人眼中的粽子,比較似活生生的動物。

我訂購的四顆鹹肉粽由香港移居過來的包粽師傅製作,他一家本來在香港經營粥店,也兼賣粽子,那是一間在屯門藍地街市開了數十年的老店。藍地其實離我香港的舊居不算遠,駕車十分鐘可達,不過就是無緣光顧過。

我們透過Facebook網上聯絡網店購買,因為對方沒有實體店,也不設貨運,要雙方約定時間在淡水捷運站的出閘口會合,一手交錢,一手交貨。方法頗為原始,相比大型網店來說較為費時和費力,但為了吃市面上難以買到的鹹肉粽,費甚麼東西也要去買。

本來在臺北要吃粽是

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價