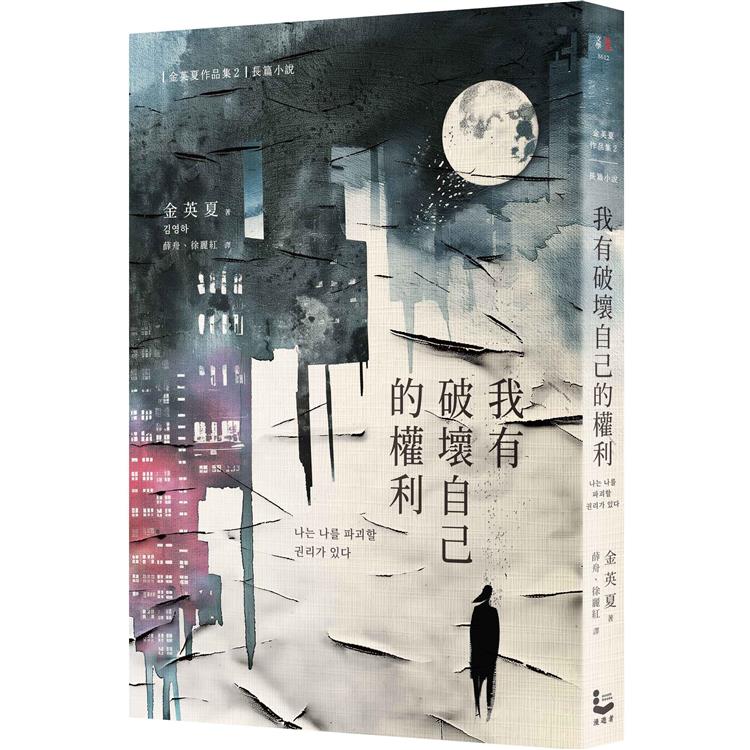

我有破壞自己的權利

活動訊息

內容簡介

只要不傷害到其他人,我相信我有破壞自己的權利。――莎岡(《日安憂鬱》作者)

◆備受國際文壇推崇,譽為「韓國的卡夫卡」 金英夏◆

● 作品翻譯成十幾國語言,文學獎與暢銷榜的常勝軍

● 李箱文學獎、東仁文學獎、黃順元文學獎、萬海文學獎、現代文學獎、文學村作家獎得主,2004年創下一年內橫掃三項文學大獎的紀錄

● 韓國新世代文學的先行者,代表了韓國社會新一代作家的崛起

● 擔任韓國tvN電視台《懂也沒用的神秘雜學詞典》第一季(2017)與第三季(2018)共同主持人

● 以電影《腦海中的橡皮擦》獲得「大鐘獎」最佳改編劇本獎

二版新增推薦文:

要麼創作,要麼殺人──金英夏《我有破壞自己的權利》的暴烈與頹廢╱石芳瑜(永樂座書店店主)

* * *

「不知道壓縮的人是可恥的。

無可奈何地延長自己卑微的人生,

這樣的人同樣可恥。」

我不關心某人殺害某人之類的事情。我只想掏出你們囚禁於潛意識深處的欲望,幫助你們安全且準確地壓縮生命。

讀到這部作品的人,生命中至少會與我相遇一次,

我會上前問你,雖然走了這麼遠,但是什麼都沒有改變,不是嗎?

你們在等待像我這樣的人……

《我有破壞自己的權利》是金英夏最早享譽國際的成名作,其書名來自法國作家莎岡某次吸毒被捕後,對審查法官說的話:「只要不傷害到其他人,我相信我有破壞自己的權利。」本書中所指的「破壞自己的權利」,就是自殺的權利,亦即自主決定自己的生命長度,而且只有行使這種權利的人,才能成為真正的人。作者用「個人有權利破壞自己身體」的激烈主張,以極端描寫死亡的方式,對國家、社會、父母所代表的威權提出反抗。

˙˙˙

書中深刻描寫出現代社會的孤獨、倦怠和頹廢,藉由一個個異常的人物,精準剖析人類自我毀滅的欲望與生存困境:

獨自在城市裡尋找委託人的自殺嚮導;遊走於C與K兩兄弟之間、只能依附他人填滿靈魂空虛的朱迪絲;拒絕自己的表演被複製,卻無法拒絕命運被複製的行為藝術家柳美美;面對人生總是不戰而降、冷眼旁觀的計程車司機K;對於自身之外的現實熟視無睹,只迷戀影像畫面的影像藝術家C……這些獨特的人物,交織出一幅現代社會愛與死亡的浮世繪。

名人推薦

石芳瑜(作家、永樂座書店店主)、初安民(印刻文學生活誌總編輯)、崔末順(政大臺文所教授)、陳佩甄(政大臺文所助理教授)、陳栢青(作家)、黃崇凱(小說家)、楊佳嫻(作家)一致推薦(以姓名筆畫排序)

本書讚譽

● 具都會感的聰明之作。(德國《南德意志報》)

● 金英夏的小說是藝術至上的。他的行文風格容易讓人想起卡夫卡;他對生命卑微的思考又讓我們想起卡謬和沙特。《洛杉磯時報》

● 「明確體現了時代裂痕的小說。」(文學評論家 南真佑)

● 把人生的重要領域——死亡問題引入了整個韓國文學。……過去遭狹隘的幻想體系掩蓋的存在,在《破壞》出現後得以回歸,這個恐怖而頗具誘惑性的存在,就是現代社會的孤獨、頹廢和倦怠,以及由此引發的性欲和死亡衝動,這些在本書裡的描寫極有說服力。……本書出現之後,韓國文學開始朝著截然不同的方向發展。(群山大學國文系教授 柳浦善)

● 金英夏所呈現的死亡表演就是對既成社會的憤怒反抗,用這種毀滅青春的極端方式完成生命的突圍。(本書譯者 薛舟)

媒體評論

● 金英夏的小說是藝術至上的。他的行文風格容易讓人想起卡夫卡,他也依賴於各種意象;他對生命卑微的思考又讓我們想起卡繆和沙特。——《洛杉磯時報》

● 這是一部帶著自我意識,探究真相、死亡、慾望與身分的文學作品,儘管碰觸了不少生猛挑逗的主題,卻沒有落入下流的偷窺主義。——《出版者週刊》

● 帶有史蒂芬.克萊恩一八九○年代經典作品《阻街女郎瑪琪》那樣的荒涼、冷漠和簡潔風格,然而人物卻更為精省。令人著迷。——《書單》

● 這是金英夏的第一本長篇小說,一九九六年在韓國出版。評論家和讀者都同意這是本令人愉快的暢銷書,時年二十八歲的作家顯然成了韓國新文學世代的代表。故事充滿操弄與轉折,作家和書中主角一般充滿慈悲,成功地交出一本關於愛與死亡的傑作,反映九○年代的首爾風潮。——法國《閱讀》雜誌

● 金英夏以這部作品成了韓國的風雲作家。——德國《明鏡週刊》

● 很酷、具有都會感、非常聰明的作品。——德國《南德意志報》

● 快節奏、漫畫感的、聰明的故事,深受美國影響。——德國《每日鏡報》

● 句子短小,絕無冗餘,剪除了不必要的感情,三個簡短的故事讓讀者能夠一口氣讀完,極富速度感。這些幽靈般的人物圍繞死亡展開黑暗的冒險……不過,這裡的問題並不是殺死什麼人,而是讓什麼人自殺。結構緊湊的顛覆和虛構讓敘事變得興味盎然。——崔允(小說家,西江大學法語系教授)

● 《破壞》發現了曾被韓國文學這個陳舊規範遮蔽的東西,並且將這些大量鮮活的東西集中做了文本化處理。這正是《破壞》的成就,也是該小說的得意之處。因此,我們也可以這樣說,只有和本書攜手,韓國文學才能夠深刻而冷靜的凝視當代的憂鬱。——柳蒲善(文學評論家)

● 這部小說猶如銳利的刀鋒般挖開了時代的核心。藉由類似蒙太奇的絕妙結構列舉了分明存在於我們身邊,卻又被我們忽視的死亡問題,以及被人們當作偶然的交通事故,沒有認真思考的古典主題,漫畫般的隨性技巧更增添了它的衝擊力。——李祭夏(小說家)

● 這部小說是作家驚人想像力的眾多片段,有著不凡的創意、詭異的意象,以及如同電玩遊戲般建構、再彼此串聯的故事,讀者為之困惑也同時得到驚奇。——《韓國先鋒文壇報》

● 《我有破壞自己的權利》為韓國小說文學引入了罕見的「幻想」形式,不僅有趣,而且意義非凡。——都正一(文學評論家,慶熙大學英語系教授)

目錄

【二版新增推薦文】要麼創作,要麼殺人──金英夏《我有破壞自己的權利》的暴烈與頹廢╱石芳瑜(永樂座書店店主)

Ⅰ. 馬拉之死

不知道壓縮的人是可恥的。無可奈何地延長自己卑微的人生,這樣的人同樣可恥。不懂壓縮美學的人至死也不會知道生活的祕密。

Ⅱ. 朱迪絲

人有兩種,一種是能殺人的人,一種是不能殺人的人。你問哪個更壞,當然是不能殺人的人更壞了。……不能殺人的人,他也沒有能力真心愛別人。

Ⅲ. Evian

他們追求記憶的永恆,卻犧牲了刹那的存在。這樣說有些淒涼,卻是人類的宿命。

Ⅳ. 美美

通常來說,人們對於某件事的固執程度與花費的時間成正比。愛情、藝術,任何事物都擺脫不了這條法則。

Ⅴ. 薩達那帕勒斯之死

為什麼走了那麼遠,還是老樣子呢?人生這東西啊。

【作者的話】

【解說】自殺倫理學╱柳浦善(文學評論家、群山大學國文系教授)

【譯者跋】青春突圍

序/導讀

序

要麼創作,要麼殺人——金英夏《我有破壞自己的權利》的暴烈與頹廢

石芳瑜

「在現今這個時代,對於渴望成為神的人來說,他只有兩條路。要麼創作,要麼殺人。」在小說中讀到這句話時,許多創作者恐怕不免一愣,心想金英夏這個傢伙未免太誠實了。他甚至創造了一個「兩者兼具」的角色,以「自殺嚮導」為職業,並且將委託人的故事做為創作題材,讓他們透過他的手獲得新生。

金英夏的「殺人」意圖,其實也是雙面,殺人及自殺。

大學讀企管,卻醉心藝術的他,在二十八歲人生正值徬徨高點時寫下《我有破壞自己的權利》,多少反映他的內心。彼時的他憤世嫉俗,他詛咒社會體系、詛咒國家所做的任何事,積極擁護對政治冷漠,還有不工作及懶惰的權利,並且嘲笑所有積極參與政治的陣營。如此消極的叛逆或許源自於所學(現實的企管)和所愛(「無用的」藝術)嚴重衝突,而這樣的衝突在他成長的七○、八○年代並不意外,因為同樣的情況也出現在台灣(想想我們那一代的父母是多麼熱切地主導孩子學習有用的學科,如醫學、商學和工程)。慾望與興趣被龐大的社會體制所剝奪,彼時的他將這一切的憤怒和怨恨指向國家,甚或父母,一如書中的人物,他們對生活充滿了倦怠,他們選擇逃跑,甚至渴望死亡。金英夏自承當時的自己迷上飆車,曾經在高速公路上企圖追撞一台不停對他按喇叭且試圖超越他的車子,以至於失速撞上分隔島。殺人與自殺企圖終歸失敗後,金英夏寫下了撼動社會的成名作《我有破壞自己的權利》,時間是一九九六年。

閱讀這部作品我們不得不回顧那個時代,即使這部充滿幻想的作品如今讀來仍現代感十足。九○年代的韓國與台灣同屬「亞洲四小龍」之列,熱錢翻騰,國家社會在一片拚經濟的口號與政策之中。資本主義加上科技起飛將社會與個人推向一個「壓縮時代」,對照現今韓國的成功,確實要歸功於韓國政府對經濟的計畫與扶植,只不過當時反對這些社會功利與國家控制的金英夏,將該時代生命急速壓縮的苦悶經驗,轉換成作品中的「自殺美學」——「不知道壓縮的人是可恥的,無可奈何地延長自己卑微的人生,這樣的人同樣可恥。」並且用性愛、旅行與藝術,為自殺穿上歡愉的外衣。

小說反映了那一代年輕人的痛苦,卻意外預言了一個當時並不存在的行業—「自殺嚮導」,且往後幾年韓國的自殺率也一直居高不下。幻想成為現實,金英夏作品受到的關注也就可想而知。

《我有破壞自己的權利》成功之後,金英夏確實為自己的生命突圍,他最終成為職業小說家,以藝術為工作。但矛盾的是這部作品後續的成功卻須借助資本主義和全球化的運作,一九九八年《我》成功賣出法國版權,將他推向國際作家之林。不過換著角度想,誰說藝術不是門好生意?

然而成功後的金英夏,在「自我生命延長」之後,他的內心思考與角色必然有了劇烈的變動。已成為中年男人的他自陳:「現在,我不會在任何道路上超速駕駛了。」他似乎從小說中自殺嚮導的角色,轉為想正面鼓勵人們釋放囚禁內心的慾望。

在二○一○年TED的影片中,他向大眾宣揚:「現在就當個藝術家吧!」他說:我們生來就是藝術家,這從每個小孩身上就可以得到證明。我們胡亂塗鴉、唱歌跳舞,無止盡地玩耍,享受這些藝術時刻且不覺厭倦。我們做這些事並不是為了工作、也不是為了賺錢。他引用法國作家米歇爾.圖尼埃的一句話:「工作違反人性,其證明是它讓我們疲倦。」這聽起來不正是他年輕時擁護不工作的叛逆主張?

而當我們長大了,這些藝術的慾望被封閉或扼殺了。可是即使如此,我們對藝術的渴望不會消失,我們仍想表達自我,這些被壓抑的藝術慾望只是以比較隱晦的方式表現。於是他熱烈疾呼:「現在就當個藝術家吧!」他甚至幽默地說:「藝術惡魔」會以各種理由告訴你不能成為藝術家,你必須要快點逃跑,而且「藝術惡魔」大半以父母的形象出現。中年時能如此談笑風生的金英夏,在年輕時可不是如此,《我有破壞自己的權利》展現的是暴烈且頹廢的挑釁。而二十世紀末,我們一部分的人確實曾企圖與高壓、現實的「父親」(包括國家與社會)進行決鬥,找尋自我的人生目的。

「藝術是最終的目的,它拯救我們的靈魂,使我們活得快樂。幫助我們表達自我,讓我們不用靠酒精或藥物就能快樂。」金英夏如是說。「弒父」後的他一直以藝術為追求,並且樂此不疲。走過早期對社會的憤怒反抗,如今的他成了藝術的佈道者。而一九六八年出生的金英夏顯然仍處在創作的高峰期。

金英夏的作品讀起來極具時代感與都會感。這部上個世紀末創作的作品即使冷冽、尖銳,但仍透著一股玩世不恭,有如死神輕輕走過,讀起來並非那麼沉重。而這個神會跟你一起喝酒、看展覽、聽音樂以及做愛,並且拉起你的手,微笑地直視你內心崩壞的那一塊,問你:接下來是否往下跳?

優秀的小說家總是能夠精準描繪社會當下的氣息,甚至引領出一種風潮。村上春樹如此,金英夏也如此。

同樣走過青春時的迷惘,村上春樹早期的作品不管是《挪威的森林》、《1973年的彈珠玩具》都帶著一種疏離與飄忽感。但即使作品一樣帶有大量幻想,金英夏對社會的疲憊感卻顯得暴烈也真實許多,包括性愛與死亡的描寫。就算慢慢躺入浴缸,輕輕拿起刀,但鮮血仍迅速地在水裡蔓延開來。

如果拿這部作品和技藝高超的韓江相比,她的《素食者》也如神一般,竟能夠透視精神疾病患者的內心。瑰麗的文字意象、逼真的性愛描寫,都讓讀者喘不過氣來。而金英夏的《我》藉由他者的反照,則帶有更多的自剖,文字讀起來鬆一點、顆粒粗一點,但那樣的「鬆」卻如海綿,留下的空隙,填入個人的經驗與想像,隨意壓擠,便流出許多汁液。讀起來不難,卻也不容易。

許多人說金英夏是「韓國的卡夫卡」。倘若借用他自己在TED裡引用羅蘭.巴特說福婁拜的小說:「福婁拜並不是寫小說,他只是把句子接起來。字句間奇妙的愛,就成為福婁拜小說的本質。」金英夏的小說基本上也是如此。他想表達對這個世界的憤怒與絕望,編造了一個不存在的職業,接著讓這個故事合理化,小說就這樣誕生了。

而小說這件事妙就妙在每一天、每一個國家都有不同的人出來說故事。他們寫出的故事就成為人類的心靈史、全球史。

試閱

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

相關商品

懂也沒用的神祕旅行:小說家金英夏旅行的理由

殺人者的記憶法

我有破壞自己的權利

告別【金英夏睽違九年最新長篇小說,最人性的科幻故事】

只有兩個人【金英夏人間劇場.短篇小說集】(附作者語音問候QRcode與印簽扉頁)

讀:因為有小說,我們得以自由【金英夏散文三部曲3】

言:生活如此艱難,但我們還有文學與寫作【金英夏散文三部曲2】

我聽見你的聲音【金英夏作品集7】

黑色花【金英夏作品集6】

見【金英夏作品集5】

猜謎秀【金英夏作品集4】

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價