貪吃的偵探路線:第八屆林佛兒獎得獎作品集

活動訊息

2025年度總結,讀者大數據最愛書單公布👉 快來看看

線上國際書展5折起,指定書單送書展門票,全館滿$1,000送100點金幣

2026年節展,年節禮盒5折起,送禮一次搞定!

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

☆權威獎項.精選佳作

林佛兒獎由有「台灣推理小說第一人」之譽的林佛兒先生創立,睽違近三十年後重啟,以嚴謹評選發掘優秀新銳。第八屆得獎作品集中收錄的五篇小說皆經過層層甄選,品質精鍊,充分展現華文推理創作的高水準與新意。

☆題材多元.驚喜不斷

從美食推理、嗅覺探案,到無動機犯罪、正義角力、網路懸疑,各篇風格迥異、獨具匠心。每個故事都以新穎題材切入罪案,帶來耳目一新的懸疑體驗,滿足讀者對不同類型推理的期待,讓您一次暢遊多種推理世界。

☆文學性與可讀性兼具

五篇故事筆觸各異卻同樣精彩:既有詩意細膩的描寫,也有扣人心弦的推理張力。作者們在層層抽絲剝繭的情節中融入對人性與社會的深刻關懷,讓讀者在享受燒腦懸疑的同時,體會文字之美與發人深省的意涵。

罪與慾的低語在黑夜中迴響,真相之戰在無聲中角力——《第八屆林佛兒獎得獎作品集》匯聚五則直擊人心的懸疑故事,帶領讀者闖入罪惡與真相交織的重重迷霧。

「林佛兒獎」是由享有「台灣推理小說第一人」美譽的林佛兒先生創立的獎項,闊別多年後於2021年復辦,延續舉辦四屆。該獎項致力於發掘華文犯罪推理創作的新秀。林佛兒先生生前創辦《推理》雜誌與林白出版社,極力推廣本土推理創作,因此以他命名的獎項也承載著推理文學薪火相傳的使命。該獎強調類型魅力與文學深度並重,要求作品兼具精巧謎局的推理性、濃厚本土風情的在地性、關照現實的社會性,以及引人入勝的可讀性。第八屆徵文共有數十篇作品激烈競逐,最終脫穎而出的五篇桂冠之作不僅品質卓越,更充分展現了上述精神。這些懸疑小說題材各異、風格多元,透過不同切面探索罪惡與人性的幽微,以及真相與慾望之間的角力。

〈偵探的貪吃路線〉(作者:牛小流):馬來西亞推理作家牛小流擅長結合美食與懸疑,本作將兩者巧妙融合:一名嗜吃的偵探在味蕾與線索交織之間追尋真相。一樁離奇案件將他引向隱藏於市井巷弄的美味路線,他循著餘燼與香氣追查真相,從舌尖細節發現破案關鍵。透過料理之心照見被遺忘的日常角落,在平凡滋味中暗藏難以察覺的秘密。故事兼具美食小說的溫馨與推理故事的機鋒,讀來既暖胃又燒腦。讀者將隨主角一同品嚐美食、追蹤線索,在令人垂涎的料理描寫中發現隱藏的真相。

〈殘香〉(作者:秀弘):一縷殘存的幽香牽引出塵封多年的往事與罪孽。故事圍繞嗅覺與記憶展開:熟悉的氣味令主人公重返久遠歲月,也揭開塵封記憶中藏匿的祕密。香氣裡蘊藏的不只是懷念與哀愁,還有揮之不去的罪責陰影。全文弦歌悠揚而悲淒,在迷離芬芳的線索中追索真相,詩意與懸疑交織,餘韻繾綣悠長。作者巧妙運用氣味這條隱形線索,引領讀者穿梭於記憶與現實之間,經歷一場既感動又揪心的追兇旅程。隨著謎團層層剝開,主人公亦在香氣引導下直視內心深處的創傷與歉疚,完成一場遲來的自我和解與救贖。

〈無實〉(作者:A.Z.):一宗離奇命案找不出任何犯案動機,真相如鏡花水月般難以捉摸。故事自一樁看似毫無緣由的犯罪揭開序幕,偵探與讀者在缺乏動機的迷宮裡摸索前行。當傳統推理的因果法則失靈,調查彷彿陷入虛幻迷霧,現實與幻象的界線逐漸模糊。作者以冷峻的筆調刻畫出荒誕卻真實的人性側面,拋出「若罪惡毫無緣由,我們該如何尋找答案?」的深層疑問,在無解之謎中帶來震撼與深思。同時也折射出現實中無差別罪行的荒謬與無奈。這部作品顛覆傳統解謎模式的創意,使其在競賽中脫穎而出,展現了推理小說更多元的可能性。詭譎多變的情節如同一道待解的思想習題,挑戰著讀者對犯罪動機與理性世界的想像;讀畢令人不寒而慄,餘味猶存。

〈各取所需〉(作者:范新):一場對「正義」的追尋中沒有非黑即白的答案。故事裡每個角色都有自己的盤算:被害者、加害者、調查者乃至局外人各取所需、各持理由,使真相與公理變得撲朔迷離。作者張力十足地描繪出黑白之間的灰色地帶,良知與慾望在此角力拉鋸。正義從不純粹,每個人都只帶走自己渴望的那一部分,發人深省。讀者仿佛置身於正義辯論的審判席,在多角度的敘事中反思人性善惡的界限。透過這場懸疑劇,作者也映照出社會中正義與私慾角力的縮影,引人深思。

〈網路許願蒐證部〉(作者:宅炸裂):在虛擬網路的深海中,人們的願望與秘密交織成一場詭譎交易。傳聞有個隱秘的網路社群,專門蒐集願望實現的代價和違罪的證據,一旦涉足便如同與魔鬼進行靈魂交易。故事中的主角為滿足心願而闖入這片數位暗域,卻發現每個願望的實現都伴隨無法承擔的沉重代價。真相與陷阱潛伏在看不見的線上角落,網路世界的匿名便利放大了人性的欲望與弱點。作者將科技驚悚與都市傳說相融合,打造出節奏緊湊、高潮迭起的當代都市奇譚,帶領讀者探視螢幕背後隱藏的人性渴望與恐懼,發人深省。最後不禁自問:當欲望被無限放大,我們是否準備好承受靈魂交換的慘痛後果?

這五部作品從截然不同的面向審視罪惡與人心:或溫馨寫實、或哀婉細膩、或奇幻詭譎、或燒腦縝密、或激烈辯證,各自成章卻共同描繪出當代華文推理小說的多元風貌。閱讀本書,猶如走進一座懸疑與思辨並存的故事萬花筒:您將隨美食偵探品嚐真相滋味,在幽幽殘香中追憶往事,挑戰無解之謎的思維極限,見證正義與慾望的拉鋸角力,並在虛擬世界的誘惑前拷問人心。每一頁都引人入勝、驚奇不斷,發人深省,令人欲罷不能。

屏東大學中文系劉建志助理教授

金門大學通識教育中心陳俊偉助理教授

——讚譽推薦

林佛兒獎由有「台灣推理小說第一人」之譽的林佛兒先生創立,睽違近三十年後重啟,以嚴謹評選發掘優秀新銳。第八屆得獎作品集中收錄的五篇小說皆經過層層甄選,品質精鍊,充分展現華文推理創作的高水準與新意。

☆題材多元.驚喜不斷

從美食推理、嗅覺探案,到無動機犯罪、正義角力、網路懸疑,各篇風格迥異、獨具匠心。每個故事都以新穎題材切入罪案,帶來耳目一新的懸疑體驗,滿足讀者對不同類型推理的期待,讓您一次暢遊多種推理世界。

☆文學性與可讀性兼具

五篇故事筆觸各異卻同樣精彩:既有詩意細膩的描寫,也有扣人心弦的推理張力。作者們在層層抽絲剝繭的情節中融入對人性與社會的深刻關懷,讓讀者在享受燒腦懸疑的同時,體會文字之美與發人深省的意涵。

罪與慾的低語在黑夜中迴響,真相之戰在無聲中角力——《第八屆林佛兒獎得獎作品集》匯聚五則直擊人心的懸疑故事,帶領讀者闖入罪惡與真相交織的重重迷霧。

「林佛兒獎」是由享有「台灣推理小說第一人」美譽的林佛兒先生創立的獎項,闊別多年後於2021年復辦,延續舉辦四屆。該獎項致力於發掘華文犯罪推理創作的新秀。林佛兒先生生前創辦《推理》雜誌與林白出版社,極力推廣本土推理創作,因此以他命名的獎項也承載著推理文學薪火相傳的使命。該獎強調類型魅力與文學深度並重,要求作品兼具精巧謎局的推理性、濃厚本土風情的在地性、關照現實的社會性,以及引人入勝的可讀性。第八屆徵文共有數十篇作品激烈競逐,最終脫穎而出的五篇桂冠之作不僅品質卓越,更充分展現了上述精神。這些懸疑小說題材各異、風格多元,透過不同切面探索罪惡與人性的幽微,以及真相與慾望之間的角力。

〈偵探的貪吃路線〉(作者:牛小流):馬來西亞推理作家牛小流擅長結合美食與懸疑,本作將兩者巧妙融合:一名嗜吃的偵探在味蕾與線索交織之間追尋真相。一樁離奇案件將他引向隱藏於市井巷弄的美味路線,他循著餘燼與香氣追查真相,從舌尖細節發現破案關鍵。透過料理之心照見被遺忘的日常角落,在平凡滋味中暗藏難以察覺的秘密。故事兼具美食小說的溫馨與推理故事的機鋒,讀來既暖胃又燒腦。讀者將隨主角一同品嚐美食、追蹤線索,在令人垂涎的料理描寫中發現隱藏的真相。

〈殘香〉(作者:秀弘):一縷殘存的幽香牽引出塵封多年的往事與罪孽。故事圍繞嗅覺與記憶展開:熟悉的氣味令主人公重返久遠歲月,也揭開塵封記憶中藏匿的祕密。香氣裡蘊藏的不只是懷念與哀愁,還有揮之不去的罪責陰影。全文弦歌悠揚而悲淒,在迷離芬芳的線索中追索真相,詩意與懸疑交織,餘韻繾綣悠長。作者巧妙運用氣味這條隱形線索,引領讀者穿梭於記憶與現實之間,經歷一場既感動又揪心的追兇旅程。隨著謎團層層剝開,主人公亦在香氣引導下直視內心深處的創傷與歉疚,完成一場遲來的自我和解與救贖。

〈無實〉(作者:A.Z.):一宗離奇命案找不出任何犯案動機,真相如鏡花水月般難以捉摸。故事自一樁看似毫無緣由的犯罪揭開序幕,偵探與讀者在缺乏動機的迷宮裡摸索前行。當傳統推理的因果法則失靈,調查彷彿陷入虛幻迷霧,現實與幻象的界線逐漸模糊。作者以冷峻的筆調刻畫出荒誕卻真實的人性側面,拋出「若罪惡毫無緣由,我們該如何尋找答案?」的深層疑問,在無解之謎中帶來震撼與深思。同時也折射出現實中無差別罪行的荒謬與無奈。這部作品顛覆傳統解謎模式的創意,使其在競賽中脫穎而出,展現了推理小說更多元的可能性。詭譎多變的情節如同一道待解的思想習題,挑戰著讀者對犯罪動機與理性世界的想像;讀畢令人不寒而慄,餘味猶存。

〈各取所需〉(作者:范新):一場對「正義」的追尋中沒有非黑即白的答案。故事裡每個角色都有自己的盤算:被害者、加害者、調查者乃至局外人各取所需、各持理由,使真相與公理變得撲朔迷離。作者張力十足地描繪出黑白之間的灰色地帶,良知與慾望在此角力拉鋸。正義從不純粹,每個人都只帶走自己渴望的那一部分,發人深省。讀者仿佛置身於正義辯論的審判席,在多角度的敘事中反思人性善惡的界限。透過這場懸疑劇,作者也映照出社會中正義與私慾角力的縮影,引人深思。

〈網路許願蒐證部〉(作者:宅炸裂):在虛擬網路的深海中,人們的願望與秘密交織成一場詭譎交易。傳聞有個隱秘的網路社群,專門蒐集願望實現的代價和違罪的證據,一旦涉足便如同與魔鬼進行靈魂交易。故事中的主角為滿足心願而闖入這片數位暗域,卻發現每個願望的實現都伴隨無法承擔的沉重代價。真相與陷阱潛伏在看不見的線上角落,網路世界的匿名便利放大了人性的欲望與弱點。作者將科技驚悚與都市傳說相融合,打造出節奏緊湊、高潮迭起的當代都市奇譚,帶領讀者探視螢幕背後隱藏的人性渴望與恐懼,發人深省。最後不禁自問:當欲望被無限放大,我們是否準備好承受靈魂交換的慘痛後果?

這五部作品從截然不同的面向審視罪惡與人心:或溫馨寫實、或哀婉細膩、或奇幻詭譎、或燒腦縝密、或激烈辯證,各自成章卻共同描繪出當代華文推理小說的多元風貌。閱讀本書,猶如走進一座懸疑與思辨並存的故事萬花筒:您將隨美食偵探品嚐真相滋味,在幽幽殘香中追憶往事,挑戰無解之謎的思維極限,見證正義與慾望的拉鋸角力,並在虛擬世界的誘惑前拷問人心。每一頁都引人入勝、驚奇不斷,發人深省,令人欲罷不能。

屏東大學中文系劉建志助理教授

金門大學通識教育中心陳俊偉助理教授

——讚譽推薦

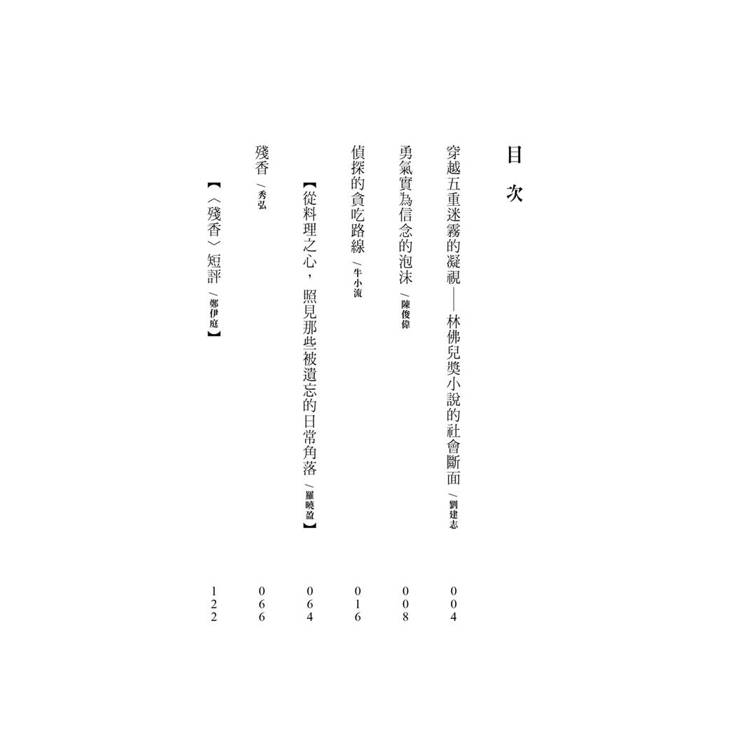

目錄

穿越五重迷霧的凝視—林佛兒獎小說的社會斷面 / 劉建志

勇氣實為信念的泡沫 / 陳俊偉

偵探的貪吃路線 / 牛小流

【從料理之心, 照見那些被遺忘的日常角落 / 羅曉盈】

殘香 / 秀弘

【〈殘香〉短評 / 鄭伊庭】

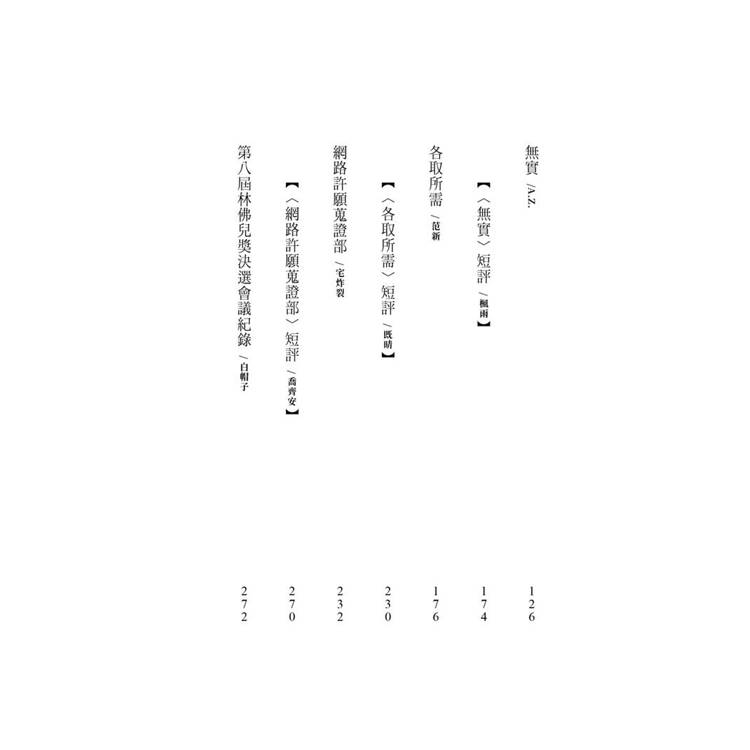

無實 /A.Z.

【〈無實〉短評 / 楓雨】

各取所需 / 范新

【〈各取所需〉短評 / 既晴】

網路許願蒐證部 / 宅炸裂

【〈網路許願蒐證部〉短評 / 喬齊安】

第八屆林佛兒獎決選會議紀錄 / 白帽子

勇氣實為信念的泡沫 / 陳俊偉

偵探的貪吃路線 / 牛小流

【從料理之心, 照見那些被遺忘的日常角落 / 羅曉盈】

殘香 / 秀弘

【〈殘香〉短評 / 鄭伊庭】

無實 /A.Z.

【〈無實〉短評 / 楓雨】

各取所需 / 范新

【〈各取所需〉短評 / 既晴】

網路許願蒐證部 / 宅炸裂

【〈網路許願蒐證部〉短評 / 喬齊安】

第八屆林佛兒獎決選會議紀錄 / 白帽子

序/導讀

【推薦序】

勇氣實為信念的泡沫/陳俊偉

在當代台灣犯罪推理小說的領域裡,多樣的題材不斷試探著文類邊界,這些故事往往能夠各自成章,又在主題關照上彼此勾連,呈現出本土創作者如何在「寓言性」與「寫實性」之間保持張力,這也是「林佛兒獎」多年來不斷嘗試深掘與探索的方向。

網路與死後的凝視:〈網路許願蒐證部〉

故事的設定是女主角死後回顧人生,後續的內容走向具備明顯的警戒、教育意義;全文大致分成四個部份,首先講解設定,其次為A選項,再次為B選項,結尾保留思考空間。

中間的兩個選項,讓讀者陷入「電車難題」,怎樣做都錯,又偏偏要別人一定要做。類似將哲學題目「電車難題」運用入類型小說中,不免令人聯想起楓雨《沒有神的國度》(2020年),只不過這篇文章是短篇小說,所以還沒有這麼「整人」;甚至通篇的閱讀感受偏向溫馨感居多,這一點又像是L.C《死神先生的自殺契約書》(2024年)。

死亡以後,才有足夠的心力審視未曾發現,或下意識忽略的人、事、物。

故事設定的關鍵道具是鍵盤/滑鼠,是的,「願力」直接透過3C產品的使用概況,進行強大的後台分析,極端一點還足以產生多元時間線;本文作者自然有進行一些細微的處理,暫時請先忽略「網路水軍」的問題。

倘若在現實世界,出現一位弱勢的女性在脖子部位被下了致命一刀的新聞,大部份觀眾的反應通常會覺得驚悚、憤怒。文創世界的話,作者搞不好會被寄刀片。

小說也確實出現這樣血腥的畫面,然而本文處理得非常好,反倒讓這一刀造成的傷口本身變成某種「吹哨者」,象徵高雅的圍巾包裹著代表真實心意的第二張嘴(刀傷本身)。

假使!假使!假使?女主角如果本身是反派的話,「掉頭」可就不會讓作者收到刀片。

讓我們來審視一下,女主角究竟是個怎麼樣的人吧。

故事即從血腥、驚悚的畫面,進入內心世界的探討,以及其他可能性的展演。

「鍵盤俠」的身份,正好使得女主角跳出女子本弱的刻板印象。無關乎肉體的強弱,網路上的每一位鍵盤俠都具有同等的力量,可謂鍵盤之上,人人平等。務使讀者再進一步思考人與人之間隱微的連動關係。即使隔著網路,「鍵盤俠」彼此之間依然擁有難以言喻的一份緣。

循環夢與記憶的真偽:〈無實〉

故事的女主角經常喝到「斷片」,即飲酒之後的(短期)記憶喪失問題。

通常在一些犯罪題材的文創作品中,記憶本身的可靠性一直都是劇情能夠變化、反轉、再反轉的關鍵;藉由真真假假之間,讀者一邊閱讀,一邊在腦中擬出各種版本的劇情,最終的事實真相與各種判斷之間的異同處尤其令人玩味。最近一部我看到類似的作品,大概是尾巴Misa《雙向禁錮》(2023年):密室逃脫中一點一滴回憶起某些事情。

我原本以為本文會是前一段講的那種類型為主,畢竟類似手法的優秀文字、影視作品相當多。結果……故事真的圍繞著作者開頭強調的第一句,「——你相信,夢是可以循環的嗎?」

好吧,循環夢。大家知道「冰山理論」。無論是記憶、感受,要不被簡化,要不被壓抑,要不被儲藏在更深層的地方。總而言之,它們不會隨便不見。

當一些事情、一些場景會頻繁干擾我們的生活時,通常會有屬於它的原因,它強烈要求人們給它一個滿意的交待、合理的解釋,包含算命、解夢、求籤等民俗技藝多少也是跟它有點關聯。

鑒於犯罪小說、推理小說的不成文規定,除非開頭即給予特殊設定,否則要按照「科學路線」進行探索,包含催眠、實地場勘、生命史訪談等足以令人信服的解夢方式,才是正常破譯循環夢的操作手法。

全文最令人動容的地方,大概是角色對於謎題、解謎的執著。

結尾的部份,作者給各個重要角色的下場安排,多少表達了某種態度;即使很重要,正義、道德並不是最為核心的動機;或許我們其實更為單純一點,只是想知道答案究竟是什麼。

解謎者共勉之。

美食與推理的在地羈絆:〈偵探的貪吃路線〉

本文基本為美食劇情搭配本格推理,過程同時展現出家人的某種羈絆;這種羈絆不僅僅止於家族內部,長期在地耕耘的人們之間也會出現類似的狀況。

雖說故事於本格推理的部份倒不至於顯得出奇致勝,書寫美食的部份卻十分拿手,讓讀者真的會想要品嘗一下這道菜。即使沒有吃過這道菜,也會想要上網丟一下關鍵字,看看這道菜到底多有代表性。

又是開頭第一句,「到檳城,一定要吃……」

這一次真的是美食,不是高雲章《餐桌上的推理劇:美食謀殺》(2024年)的隱晦、比喻風格,也不是崑崙《獻給殺人魔的居家清潔指南》(2018年)挑戰讀者的感官極限。

真的把重點放在美食。

然而,老店的第二代卻無法理解自己的父親為何不願意兒子繼承家業;明明第二代本身很有天賦,又肯努力,結果連身邊最親近的人們都想辦法阻止他。

追根究底,這裡其實展現出老父親的職人精神/工匠精神。

職人精神與無賴痞氣之間,最大的差異恰巧是有沒有原則、信念、底線的問題。

現實生活中,有時候人們會質疑:「你說阿!你快說啊?為什麼不說?」有些情況真的不好說,甚至不能說,寧可爛在肚子裡,或者根本不知從何說起。即使向信賴得過的人說起,那個人也不能/無法說出來,只好跟著一起陰陽怪氣、遮遮掩掩。

回顧設定,作者有一個地方稍微取巧,強調女主角張曉瑾剛好是台灣的「府城人」。

按照故事本身的發展,女主角可以在台灣的任何一個縣市長大,都沒有關係,只要其關於台灣美食的相關知識儲備量足夠多,基本即足夠與檳城的地陪吳銀政進行各種有意義的會談與對話。

因此!「府城人」這個梗本身就很有台灣味。

在台灣的其他縣市,你如果說該縣市的東西都很難吃,地陪搞不好會跟著點頭,旁邊的路人說不定會直接笑出來,攤販老闆可能會表示無奈。

但是在「府城」的話,可以說食物、飲料「有點甜」,其他的用詞請進行自我言論審查,千萬別拿小命開玩笑。

戒嚴記憶與陰謀推理:〈各取所需〉

故事的背景是在講述戒嚴時期,台灣高層政治內部總有一些鬥爭手段,例如軍警互相排斥,以及《中央日報》與民間報紙競爭銷量的問題。當然主要偵查的動機是男主角為了替長官擺脫嫌疑,期間出入一些聲色場所,終於有所斬獲。結尾處,作者也給了原本想要藉由該起案件大肆作妖的壞人一個懲罰。

推理小說想要結合充滿陰謀論的政治背景,本身就是一件相當困難的事情。

「難啊。」

不禁令人聯想起一篇前人的作品,朱文輝《洗錢大獨家》(2008年)集有三篇中短篇小說,依序為〈松鶴樓〉、〈郵差總是不按鈴〉、〈洗錢大獨家〉,前面兩篇還有維持水準,偏偏在第三篇〈洗錢大獨家〉開始出現各種破綻。原因除了當初作者書寫面臨的狀況,其實也可以說明,陰謀論與推理小說之間有時會出現競爭主旨、版面的問題。

「難。」

推理小說為何歷久不衰,其中一項關鍵因素在於騎士的屠龍神話結構,只不過偵探改用大腦代替武器;至於政治背景的各種陰謀算計等,都將弱化原本「騎士屠龍」帶來的滿足感。就像筆者的閱讀期待是:文字內容調整為男主角本身的偵探過程為主,政治鬥爭縮小為雜訊。

不過,話說:「復古就是新潮。」

本文故事涉及的時間段落,讓人不禁想起林佛兒《島嶼謀殺案》(2009年)的〈人猿之死〉一文(該文有猩猩吃藥打手槍的畫面)。筆者在講述「犯罪文學」的時候,通常會選擇該文當成範例文章,底下二十歲的年輕學子,其實對於華西街的喧鬧場景是相當有興趣的,因此我多下載一些宰殺毒蛇的影片,以及準備一些古老照片(證明戒嚴時期的台北市真的友人養老虎等)。現在動保意識抬頭,有些古早的回憶,包含飲食回憶,真的只能成為追憶。

回到本文。

隨著老一代真實經歷過的人們逐漸凋零,反倒對於年輕的讀者而言,僅能夠透過圖片、文字紀錄進行想像。這一點也代表某些藍海正要被開掘。

我沒有去過酒店,我同時也相信本書的讀者們都沒有去過,何況是六、七十年以前的酒店。為了營造好時代氛圍、場景氛圍,且鑒於作家都有為了藝術而犧牲的覺悟,強烈建議作者前往酒店臥底一陣子。

未來的發展,必然老的老、死的死,江山代有才人出,隨著讀者群本身同樣會世代交替。

陌生感屆時產生美感。

隨著時間流逝,從政治小說跨越成歷史小說的時候,優先掌握讀者群腦中玄想的作家將贏得先機。

魔女法官的遊戲:〈殘香〉

閱讀本文的第一個感覺:好成熟老練啊。

作者對於類型小說的理解,以及文字掌控能力皆為常人難及,基本就是大神降臨。因此,有一種實在令人生厭的餘裕感。好似讀者在想什麼,作者都能預判,甚至預判你的預判……這種被吃得死死的感覺,套一句火箭隊的台詞:「好討厭的感覺啊!」

全篇文章沒有出現繪圖,卻僅憑文字的安排,就將一個與外界有點隔絕的茶園

書寫得非常具體,讀者在腦海裡很容易跑出一張簡易的地圖。即使沒有搭配本格推理經常出現的建築平面繪圖,也壓根不會對讀者造成影響,而且關鍵道具每一次的出現都安排得十分恰巧。漫長的文字竟然也沒有拖沓感。

諸如以上,太神了。

作者於整個案件的開始與結束處皆是法庭庭審。

按理說法官的刻板印象就是……莊嚴肅穆之類的。

偏偏女主角「魔女推事祟悠娜法官」總有無可救藥的好奇心,即使是在做好事,這一點正被試圖翻案的宋姿禾給澈底利用了。

既然女主角「魔女推事祟悠娜法官」平日喜歡衝鋒陷陣,乾脆點,作者就讓妳玩得開心些。夠意思了吧?夠刺激了吧?

讓人不禁想起福爾摩斯系列的〈波宮祕聞〉一文,艾琳.艾德勒在智謀上竟然可以將了福爾摩斯一軍,原因也不難理解,純粹「人怕出名豬怕肥」。既然波希米亞國王前往倫敦要找尋自己,艾琳.艾德勒當然可以事先預判誰會是對手,畢竟整個倫敦還有比福爾摩斯更值得國王信賴的人嗎?因此,艾琳.艾德勒便取得先手優勢。

「魔女推事」即使知道眼前的宋姿禾給出的是魚餌,還是很想咬咬看。

球來就打,謎來就解,完美道出解謎者們扭曲的變態心理。

在這屆的小說中,我們讀到的並不只是推理,更多的是創作者的文字試煉——如何在矛盾中抉擇、在幻覺與真實之間游移、在歷史與日常之中發現幽微的裂縫。這些小說以不同的場景和謎題,映照出人心的恐懼與執著,也同時映照出台灣在地文化的複雜層次。

【導讀】

穿越五重迷霧的凝視——林佛兒獎小說的社會斷面/劉建志

在推理小說中,「真相」總是一個至關重要的環節。它有時關乎對正義的執著與追求,有時卻撲朔迷離,將我們帶入更深邃的思辯中。本屆林佛兒獎的五篇推理小說:〈網路許願蒐證部〉、〈無實〉、〈偵探的貪吃路線〉、〈各取所需〉與〈殘香〉,它們擁有各自的類型與風格,也直接點出了現代社會中存在的諸多問題,包括教育體制中的體罰正當性、校園霸凌、網路匿名留言、媒體權力結構、新興邪教等。在諸多的故事題材中,除了使讀者享受推理小說的趣味性,更讓讀者深思:在罪與罰之外,我們應當如何思索正義?

群像中的矛盾衝突

在這五篇小說中,人物的構設絕非僅是推動情節的「工具人」,而是承載了時代問題、社會階層與身分矛盾的載體。透過他們的職業、身份與性格,小說將社會的問題與人性的複雜揭露,形成推理小說中最具魅力的人物群像。

在〈網路許願蒐證部〉中,簡蒰霞既是一名在社群平臺上留下「遺願」的女性,也是被網路輿論塑形、重組的人物。她的生命在死後並未結束,而是化為數位陰影被審判。這篇小說突顯出現代人處於網路世界的掙扎:在真實生活與虛擬空間中,既有渴望被理解的無助,又有被社會機制逼迫而顯露的決絕。

〈無實〉中的林若云,長年在酒精與夢境之間漂浮,藉由反覆的醉意與幻象來抵抗不願面對的記憶。與她相映的,是酒吧店長乃蓋,一位外表冷峻、內心卻敏銳細膩的男性。兩人的互動,讓酒吧不只是單純的飲酒之所,而成為夢境與現實交錯疊合的舞台。

〈偵探的貪吃路線〉裡,吳銀政是一位風格鮮明的「知食偵探」,他的敏銳與執著繫於味蕾,對食物的細節一絲不苟。記者張曉瑾則是臺灣報館的美食記者,初到馬來西亞時,顯得拘謹而略帶羞澀,人生地不熟仍保持禮貌與專業。

在〈各取所需〉裡,幾位主要人物的性格與權力位置彼此牽制,構成了故事的巨大張力。報社主任蕭宗緯以「黨國的發聲筒」自居,不惜利用媒體的力量緊咬張將軍一家,對輿論操弄的權謀心態更展露無遺。與之相對的,是憲兵隊上尉李中岳,他原是飛行員,因眼疾而不得不轉調,卻懷著對提攜恩人的深厚感念。這份忠誠讓他成為故事中的正面腳色,願意冒險衝撞權勢以替恩人澄清冤屈。這些人物的衝突、對立與利益交織,將1960年代黨國社會的矛盾表露無遺。

〈殘香〉則將焦點放在「魔女推事」祟悠娜與沈靖瑋身上。祟悠娜性格衝動,常憑直覺介入案件。她看似輕率,卻執著追尋真相,形成天真與堅韌並存的性格。與她相對的沈靖瑋,曾是明星檢察官,辭職後隱身於製香工藝之中。他冷靜理性,邏輯嚴謹,即使脫離體制,依然保持清晰的推理能力。祟悠娜與沈靖瑋在尋覓真相的過程中,亦碰撞出了不少精彩的火花。

這五篇小說透過性別、職業、階層的交錯鋪陳,勾勒出從網路虛擬到都市幻境,從歷史陰影到司法現場的多重生命圖像,使人物不再是平面化的符號,而是帶著呼吸與血肉的存在。

地景裡的真相拼圖

在這五篇推理小說中,空間與場景的構設亦別出心裁。〈網路許願蒐證部〉的數位場景營造出一種超現實氛圍:「願柱」閃爍的光影、網路留言的浮現,既是科技時代的虛擬符號,也是蒰霞回望自身生命事件的投影。藉由虛擬網路空間的呈現與人物命運的改寫,讓慣用社群媒體的讀者們更有帶入感。〈無實〉中的都市酒吧,作為現代人心靈流亡之所,「Nobody Knows」爵士酒吧的時尚,對比林若云反覆循環的夢境場景:三合院與產業道路,更讓空間本身也成為了夢與真實的漫漶交界之處。

〈偵探的貪吃路線〉將舞台設定在馬來西亞的街頭巷尾,尤其著重於炒粿條攤販的描寫,烹調的煙火與家族衝突相互交纏,化為吳銀政與張曉瑾探索真相的風土現場。〈各取所需〉則回溯1960年代的台北,從報社、崛川、眷村到酒店,空間中瀰漫著黨國時代的監控與階層矛盾,反映權力爭奪的險惡。至於〈殘香〉,場景更在法庭、香鋪與茶園之間轉換,對場景的深刻描寫中,蘊藏了歷史與信仰的氣息。

整體而言,這些小說的場景設計跨越虛擬與真實、本土與異國、都市與鄉村,場景不僅深化了故事的氛圍,也成為故事產生的背景,使人物群像在地景中撿拾一塊塊真相拼圖。最終,正是這些縱橫交錯的地景,共同鋪展出推理小說裡獨有的時代風景。

制度下的正義辯證

這五篇小說雖然類型手法各異,卻共同指向推理文學的深層母題:真相從來不是唯一,而是被時代、制度與人性反覆雕刻的多重樣貌。並置而觀,它們宛如五面鏡子,照見台灣當代社會的斷裂與風景。從數位平台的匿名留言,到都市酒吧的孤寂買醉;從馬來西亞街頭的味覺記憶,到六〇年代台北的權力迷宮;再到法庭與信仰之間的矛盾張力。每一面鏡子都折射出獨特的推理風景,也共同編織對真相的執拗追索。

然而,即便謎底揭曉,仍有人逍遙法外,仍有傷痕無從彌補。在制度之內,真相之外,依舊潛藏著發人深省的陰影:它們隱匿於網路的謠言、幻夢的縫隙、食物的香氣、歷史的幽暗,與裊裊的殘香之中。

推理小說以尖銳而詩意的形式,逼視我們身處的時代。當我們在迷霧裡凝視真相,也同時叩問自身的存在與處境。

勇氣實為信念的泡沫/陳俊偉

在當代台灣犯罪推理小說的領域裡,多樣的題材不斷試探著文類邊界,這些故事往往能夠各自成章,又在主題關照上彼此勾連,呈現出本土創作者如何在「寓言性」與「寫實性」之間保持張力,這也是「林佛兒獎」多年來不斷嘗試深掘與探索的方向。

網路與死後的凝視:〈網路許願蒐證部〉

故事的設定是女主角死後回顧人生,後續的內容走向具備明顯的警戒、教育意義;全文大致分成四個部份,首先講解設定,其次為A選項,再次為B選項,結尾保留思考空間。

中間的兩個選項,讓讀者陷入「電車難題」,怎樣做都錯,又偏偏要別人一定要做。類似將哲學題目「電車難題」運用入類型小說中,不免令人聯想起楓雨《沒有神的國度》(2020年),只不過這篇文章是短篇小說,所以還沒有這麼「整人」;甚至通篇的閱讀感受偏向溫馨感居多,這一點又像是L.C《死神先生的自殺契約書》(2024年)。

死亡以後,才有足夠的心力審視未曾發現,或下意識忽略的人、事、物。

故事設定的關鍵道具是鍵盤/滑鼠,是的,「願力」直接透過3C產品的使用概況,進行強大的後台分析,極端一點還足以產生多元時間線;本文作者自然有進行一些細微的處理,暫時請先忽略「網路水軍」的問題。

倘若在現實世界,出現一位弱勢的女性在脖子部位被下了致命一刀的新聞,大部份觀眾的反應通常會覺得驚悚、憤怒。文創世界的話,作者搞不好會被寄刀片。

小說也確實出現這樣血腥的畫面,然而本文處理得非常好,反倒讓這一刀造成的傷口本身變成某種「吹哨者」,象徵高雅的圍巾包裹著代表真實心意的第二張嘴(刀傷本身)。

假使!假使!假使?女主角如果本身是反派的話,「掉頭」可就不會讓作者收到刀片。

讓我們來審視一下,女主角究竟是個怎麼樣的人吧。

故事即從血腥、驚悚的畫面,進入內心世界的探討,以及其他可能性的展演。

「鍵盤俠」的身份,正好使得女主角跳出女子本弱的刻板印象。無關乎肉體的強弱,網路上的每一位鍵盤俠都具有同等的力量,可謂鍵盤之上,人人平等。務使讀者再進一步思考人與人之間隱微的連動關係。即使隔著網路,「鍵盤俠」彼此之間依然擁有難以言喻的一份緣。

循環夢與記憶的真偽:〈無實〉

故事的女主角經常喝到「斷片」,即飲酒之後的(短期)記憶喪失問題。

通常在一些犯罪題材的文創作品中,記憶本身的可靠性一直都是劇情能夠變化、反轉、再反轉的關鍵;藉由真真假假之間,讀者一邊閱讀,一邊在腦中擬出各種版本的劇情,最終的事實真相與各種判斷之間的異同處尤其令人玩味。最近一部我看到類似的作品,大概是尾巴Misa《雙向禁錮》(2023年):密室逃脫中一點一滴回憶起某些事情。

我原本以為本文會是前一段講的那種類型為主,畢竟類似手法的優秀文字、影視作品相當多。結果……故事真的圍繞著作者開頭強調的第一句,「——你相信,夢是可以循環的嗎?」

好吧,循環夢。大家知道「冰山理論」。無論是記憶、感受,要不被簡化,要不被壓抑,要不被儲藏在更深層的地方。總而言之,它們不會隨便不見。

當一些事情、一些場景會頻繁干擾我們的生活時,通常會有屬於它的原因,它強烈要求人們給它一個滿意的交待、合理的解釋,包含算命、解夢、求籤等民俗技藝多少也是跟它有點關聯。

鑒於犯罪小說、推理小說的不成文規定,除非開頭即給予特殊設定,否則要按照「科學路線」進行探索,包含催眠、實地場勘、生命史訪談等足以令人信服的解夢方式,才是正常破譯循環夢的操作手法。

全文最令人動容的地方,大概是角色對於謎題、解謎的執著。

結尾的部份,作者給各個重要角色的下場安排,多少表達了某種態度;即使很重要,正義、道德並不是最為核心的動機;或許我們其實更為單純一點,只是想知道答案究竟是什麼。

解謎者共勉之。

美食與推理的在地羈絆:〈偵探的貪吃路線〉

本文基本為美食劇情搭配本格推理,過程同時展現出家人的某種羈絆;這種羈絆不僅僅止於家族內部,長期在地耕耘的人們之間也會出現類似的狀況。

雖說故事於本格推理的部份倒不至於顯得出奇致勝,書寫美食的部份卻十分拿手,讓讀者真的會想要品嘗一下這道菜。即使沒有吃過這道菜,也會想要上網丟一下關鍵字,看看這道菜到底多有代表性。

又是開頭第一句,「到檳城,一定要吃……」

這一次真的是美食,不是高雲章《餐桌上的推理劇:美食謀殺》(2024年)的隱晦、比喻風格,也不是崑崙《獻給殺人魔的居家清潔指南》(2018年)挑戰讀者的感官極限。

真的把重點放在美食。

然而,老店的第二代卻無法理解自己的父親為何不願意兒子繼承家業;明明第二代本身很有天賦,又肯努力,結果連身邊最親近的人們都想辦法阻止他。

追根究底,這裡其實展現出老父親的職人精神/工匠精神。

職人精神與無賴痞氣之間,最大的差異恰巧是有沒有原則、信念、底線的問題。

現實生活中,有時候人們會質疑:「你說阿!你快說啊?為什麼不說?」有些情況真的不好說,甚至不能說,寧可爛在肚子裡,或者根本不知從何說起。即使向信賴得過的人說起,那個人也不能/無法說出來,只好跟著一起陰陽怪氣、遮遮掩掩。

回顧設定,作者有一個地方稍微取巧,強調女主角張曉瑾剛好是台灣的「府城人」。

按照故事本身的發展,女主角可以在台灣的任何一個縣市長大,都沒有關係,只要其關於台灣美食的相關知識儲備量足夠多,基本即足夠與檳城的地陪吳銀政進行各種有意義的會談與對話。

因此!「府城人」這個梗本身就很有台灣味。

在台灣的其他縣市,你如果說該縣市的東西都很難吃,地陪搞不好會跟著點頭,旁邊的路人說不定會直接笑出來,攤販老闆可能會表示無奈。

但是在「府城」的話,可以說食物、飲料「有點甜」,其他的用詞請進行自我言論審查,千萬別拿小命開玩笑。

戒嚴記憶與陰謀推理:〈各取所需〉

故事的背景是在講述戒嚴時期,台灣高層政治內部總有一些鬥爭手段,例如軍警互相排斥,以及《中央日報》與民間報紙競爭銷量的問題。當然主要偵查的動機是男主角為了替長官擺脫嫌疑,期間出入一些聲色場所,終於有所斬獲。結尾處,作者也給了原本想要藉由該起案件大肆作妖的壞人一個懲罰。

推理小說想要結合充滿陰謀論的政治背景,本身就是一件相當困難的事情。

「難啊。」

不禁令人聯想起一篇前人的作品,朱文輝《洗錢大獨家》(2008年)集有三篇中短篇小說,依序為〈松鶴樓〉、〈郵差總是不按鈴〉、〈洗錢大獨家〉,前面兩篇還有維持水準,偏偏在第三篇〈洗錢大獨家〉開始出現各種破綻。原因除了當初作者書寫面臨的狀況,其實也可以說明,陰謀論與推理小說之間有時會出現競爭主旨、版面的問題。

「難。」

推理小說為何歷久不衰,其中一項關鍵因素在於騎士的屠龍神話結構,只不過偵探改用大腦代替武器;至於政治背景的各種陰謀算計等,都將弱化原本「騎士屠龍」帶來的滿足感。就像筆者的閱讀期待是:文字內容調整為男主角本身的偵探過程為主,政治鬥爭縮小為雜訊。

不過,話說:「復古就是新潮。」

本文故事涉及的時間段落,讓人不禁想起林佛兒《島嶼謀殺案》(2009年)的〈人猿之死〉一文(該文有猩猩吃藥打手槍的畫面)。筆者在講述「犯罪文學」的時候,通常會選擇該文當成範例文章,底下二十歲的年輕學子,其實對於華西街的喧鬧場景是相當有興趣的,因此我多下載一些宰殺毒蛇的影片,以及準備一些古老照片(證明戒嚴時期的台北市真的友人養老虎等)。現在動保意識抬頭,有些古早的回憶,包含飲食回憶,真的只能成為追憶。

回到本文。

隨著老一代真實經歷過的人們逐漸凋零,反倒對於年輕的讀者而言,僅能夠透過圖片、文字紀錄進行想像。這一點也代表某些藍海正要被開掘。

我沒有去過酒店,我同時也相信本書的讀者們都沒有去過,何況是六、七十年以前的酒店。為了營造好時代氛圍、場景氛圍,且鑒於作家都有為了藝術而犧牲的覺悟,強烈建議作者前往酒店臥底一陣子。

未來的發展,必然老的老、死的死,江山代有才人出,隨著讀者群本身同樣會世代交替。

陌生感屆時產生美感。

隨著時間流逝,從政治小說跨越成歷史小說的時候,優先掌握讀者群腦中玄想的作家將贏得先機。

魔女法官的遊戲:〈殘香〉

閱讀本文的第一個感覺:好成熟老練啊。

作者對於類型小說的理解,以及文字掌控能力皆為常人難及,基本就是大神降臨。因此,有一種實在令人生厭的餘裕感。好似讀者在想什麼,作者都能預判,甚至預判你的預判……這種被吃得死死的感覺,套一句火箭隊的台詞:「好討厭的感覺啊!」

全篇文章沒有出現繪圖,卻僅憑文字的安排,就將一個與外界有點隔絕的茶園

書寫得非常具體,讀者在腦海裡很容易跑出一張簡易的地圖。即使沒有搭配本格推理經常出現的建築平面繪圖,也壓根不會對讀者造成影響,而且關鍵道具每一次的出現都安排得十分恰巧。漫長的文字竟然也沒有拖沓感。

諸如以上,太神了。

作者於整個案件的開始與結束處皆是法庭庭審。

按理說法官的刻板印象就是……莊嚴肅穆之類的。

偏偏女主角「魔女推事祟悠娜法官」總有無可救藥的好奇心,即使是在做好事,這一點正被試圖翻案的宋姿禾給澈底利用了。

既然女主角「魔女推事祟悠娜法官」平日喜歡衝鋒陷陣,乾脆點,作者就讓妳玩得開心些。夠意思了吧?夠刺激了吧?

讓人不禁想起福爾摩斯系列的〈波宮祕聞〉一文,艾琳.艾德勒在智謀上竟然可以將了福爾摩斯一軍,原因也不難理解,純粹「人怕出名豬怕肥」。既然波希米亞國王前往倫敦要找尋自己,艾琳.艾德勒當然可以事先預判誰會是對手,畢竟整個倫敦還有比福爾摩斯更值得國王信賴的人嗎?因此,艾琳.艾德勒便取得先手優勢。

「魔女推事」即使知道眼前的宋姿禾給出的是魚餌,還是很想咬咬看。

球來就打,謎來就解,完美道出解謎者們扭曲的變態心理。

在這屆的小說中,我們讀到的並不只是推理,更多的是創作者的文字試煉——如何在矛盾中抉擇、在幻覺與真實之間游移、在歷史與日常之中發現幽微的裂縫。這些小說以不同的場景和謎題,映照出人心的恐懼與執著,也同時映照出台灣在地文化的複雜層次。

【導讀】

穿越五重迷霧的凝視——林佛兒獎小說的社會斷面/劉建志

在推理小說中,「真相」總是一個至關重要的環節。它有時關乎對正義的執著與追求,有時卻撲朔迷離,將我們帶入更深邃的思辯中。本屆林佛兒獎的五篇推理小說:〈網路許願蒐證部〉、〈無實〉、〈偵探的貪吃路線〉、〈各取所需〉與〈殘香〉,它們擁有各自的類型與風格,也直接點出了現代社會中存在的諸多問題,包括教育體制中的體罰正當性、校園霸凌、網路匿名留言、媒體權力結構、新興邪教等。在諸多的故事題材中,除了使讀者享受推理小說的趣味性,更讓讀者深思:在罪與罰之外,我們應當如何思索正義?

群像中的矛盾衝突

在這五篇小說中,人物的構設絕非僅是推動情節的「工具人」,而是承載了時代問題、社會階層與身分矛盾的載體。透過他們的職業、身份與性格,小說將社會的問題與人性的複雜揭露,形成推理小說中最具魅力的人物群像。

在〈網路許願蒐證部〉中,簡蒰霞既是一名在社群平臺上留下「遺願」的女性,也是被網路輿論塑形、重組的人物。她的生命在死後並未結束,而是化為數位陰影被審判。這篇小說突顯出現代人處於網路世界的掙扎:在真實生活與虛擬空間中,既有渴望被理解的無助,又有被社會機制逼迫而顯露的決絕。

〈無實〉中的林若云,長年在酒精與夢境之間漂浮,藉由反覆的醉意與幻象來抵抗不願面對的記憶。與她相映的,是酒吧店長乃蓋,一位外表冷峻、內心卻敏銳細膩的男性。兩人的互動,讓酒吧不只是單純的飲酒之所,而成為夢境與現實交錯疊合的舞台。

〈偵探的貪吃路線〉裡,吳銀政是一位風格鮮明的「知食偵探」,他的敏銳與執著繫於味蕾,對食物的細節一絲不苟。記者張曉瑾則是臺灣報館的美食記者,初到馬來西亞時,顯得拘謹而略帶羞澀,人生地不熟仍保持禮貌與專業。

在〈各取所需〉裡,幾位主要人物的性格與權力位置彼此牽制,構成了故事的巨大張力。報社主任蕭宗緯以「黨國的發聲筒」自居,不惜利用媒體的力量緊咬張將軍一家,對輿論操弄的權謀心態更展露無遺。與之相對的,是憲兵隊上尉李中岳,他原是飛行員,因眼疾而不得不轉調,卻懷著對提攜恩人的深厚感念。這份忠誠讓他成為故事中的正面腳色,願意冒險衝撞權勢以替恩人澄清冤屈。這些人物的衝突、對立與利益交織,將1960年代黨國社會的矛盾表露無遺。

〈殘香〉則將焦點放在「魔女推事」祟悠娜與沈靖瑋身上。祟悠娜性格衝動,常憑直覺介入案件。她看似輕率,卻執著追尋真相,形成天真與堅韌並存的性格。與她相對的沈靖瑋,曾是明星檢察官,辭職後隱身於製香工藝之中。他冷靜理性,邏輯嚴謹,即使脫離體制,依然保持清晰的推理能力。祟悠娜與沈靖瑋在尋覓真相的過程中,亦碰撞出了不少精彩的火花。

這五篇小說透過性別、職業、階層的交錯鋪陳,勾勒出從網路虛擬到都市幻境,從歷史陰影到司法現場的多重生命圖像,使人物不再是平面化的符號,而是帶著呼吸與血肉的存在。

地景裡的真相拼圖

在這五篇推理小說中,空間與場景的構設亦別出心裁。〈網路許願蒐證部〉的數位場景營造出一種超現實氛圍:「願柱」閃爍的光影、網路留言的浮現,既是科技時代的虛擬符號,也是蒰霞回望自身生命事件的投影。藉由虛擬網路空間的呈現與人物命運的改寫,讓慣用社群媒體的讀者們更有帶入感。〈無實〉中的都市酒吧,作為現代人心靈流亡之所,「Nobody Knows」爵士酒吧的時尚,對比林若云反覆循環的夢境場景:三合院與產業道路,更讓空間本身也成為了夢與真實的漫漶交界之處。

〈偵探的貪吃路線〉將舞台設定在馬來西亞的街頭巷尾,尤其著重於炒粿條攤販的描寫,烹調的煙火與家族衝突相互交纏,化為吳銀政與張曉瑾探索真相的風土現場。〈各取所需〉則回溯1960年代的台北,從報社、崛川、眷村到酒店,空間中瀰漫著黨國時代的監控與階層矛盾,反映權力爭奪的險惡。至於〈殘香〉,場景更在法庭、香鋪與茶園之間轉換,對場景的深刻描寫中,蘊藏了歷史與信仰的氣息。

整體而言,這些小說的場景設計跨越虛擬與真實、本土與異國、都市與鄉村,場景不僅深化了故事的氛圍,也成為故事產生的背景,使人物群像在地景中撿拾一塊塊真相拼圖。最終,正是這些縱橫交錯的地景,共同鋪展出推理小說裡獨有的時代風景。

制度下的正義辯證

這五篇小說雖然類型手法各異,卻共同指向推理文學的深層母題:真相從來不是唯一,而是被時代、制度與人性反覆雕刻的多重樣貌。並置而觀,它們宛如五面鏡子,照見台灣當代社會的斷裂與風景。從數位平台的匿名留言,到都市酒吧的孤寂買醉;從馬來西亞街頭的味覺記憶,到六〇年代台北的權力迷宮;再到法庭與信仰之間的矛盾張力。每一面鏡子都折射出獨特的推理風景,也共同編織對真相的執拗追索。

然而,即便謎底揭曉,仍有人逍遙法外,仍有傷痕無從彌補。在制度之內,真相之外,依舊潛藏著發人深省的陰影:它們隱匿於網路的謠言、幻夢的縫隙、食物的香氣、歷史的幽暗,與裊裊的殘香之中。

推理小說以尖銳而詩意的形式,逼視我們身處的時代。當我們在迷霧裡凝視真相,也同時叩問自身的存在與處境。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價