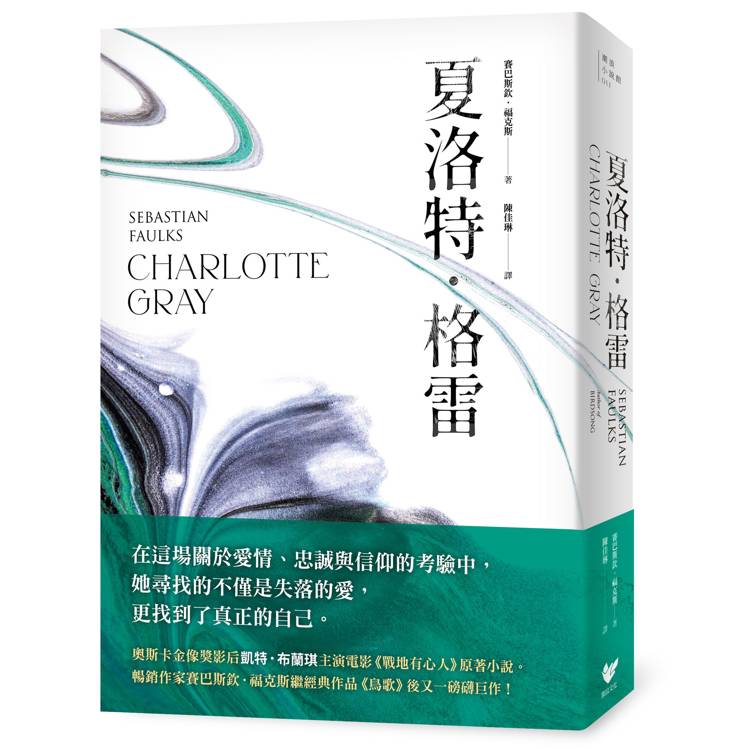

夏洛特・格雷【奧斯卡影后凱特.布蘭琪主演電影《戰地有心人》改編原著】

Charlotte Gray

活動訊息

內容簡介

在這場關於愛情、忠誠與信仰的考驗中,

她尋找的不僅是失落的愛,更找到了真正的自己。

奧斯卡金像獎影后凱特.布蘭琪主演電影《戰地有心人》原著小說

暢銷作家賽巴斯欽.福克斯繼經典作品《鳥歌》後又一磅礴巨作

在二戰的烽火之中,來自蘇格蘭平凡人家的女孩夏洛特,毅然投身英國特務組織,接受嚴格訓練,潛入納粹占領下的法國,執行危險的間諜任務。

夏洛特的舉動看似英勇愛國,但其實她一開始只是想尋找她的飛行員男友彼得──他在執行計畫後宣告失蹤。然而,當她親身經歷納粹統治的恐怖,並與法國抵抗組織並肩作戰時,她開始意識到,自己的使命早已超越了個人的愛情。

在法國的地下行動中,夏洛特見證了猶太人的苦難、當地人民的反抗情勢,以及無數生命在戰爭中逝去的殘酷現實。當她發現兩名猶太孤兒面臨被送往集中營的命運時,她必須做出艱難的選擇:究竟應該繼續尋找愛人,還是為了更大的正義而犧牲自己的計畫?

《夏洛特・格雷》是英國知名作家賽巴斯欽.福克斯繼《鳥歌》後,又一部以戰爭為背景的經典小說,福克斯透過細膩的筆觸,勾勒出戰爭如何改變人心,迫使一個普通女子成為戰爭英雄。《夏洛特・格雷》不僅僅是扣人心弦的間諜小說,更是稱頌勇氣與人性的讚歌。

本書特色

● 女性視角的戰爭故事:與傳統的戰爭小說不同,本書透過女性角度,呈現出不同層次的戰爭經驗──不僅是戰場上的衝突,還有心理層面的掙扎與成長。

● 歷史細節考究,重現二戰背景:福克斯的作品以嚴謹歷史考據聞名,本書同樣描繪出法國抵抗運動、納粹統治下的生活、英國特務訓練等細節,令讀者沉浸於二戰時期的氛圍。

她尋找的不僅是失落的愛,更找到了真正的自己。

奧斯卡金像獎影后凱特.布蘭琪主演電影《戰地有心人》原著小說

暢銷作家賽巴斯欽.福克斯繼經典作品《鳥歌》後又一磅礴巨作

在二戰的烽火之中,來自蘇格蘭平凡人家的女孩夏洛特,毅然投身英國特務組織,接受嚴格訓練,潛入納粹占領下的法國,執行危險的間諜任務。

夏洛特的舉動看似英勇愛國,但其實她一開始只是想尋找她的飛行員男友彼得──他在執行計畫後宣告失蹤。然而,當她親身經歷納粹統治的恐怖,並與法國抵抗組織並肩作戰時,她開始意識到,自己的使命早已超越了個人的愛情。

在法國的地下行動中,夏洛特見證了猶太人的苦難、當地人民的反抗情勢,以及無數生命在戰爭中逝去的殘酷現實。當她發現兩名猶太孤兒面臨被送往集中營的命運時,她必須做出艱難的選擇:究竟應該繼續尋找愛人,還是為了更大的正義而犧牲自己的計畫?

《夏洛特・格雷》是英國知名作家賽巴斯欽.福克斯繼《鳥歌》後,又一部以戰爭為背景的經典小說,福克斯透過細膩的筆觸,勾勒出戰爭如何改變人心,迫使一個普通女子成為戰爭英雄。《夏洛特・格雷》不僅僅是扣人心弦的間諜小說,更是稱頌勇氣與人性的讚歌。

本書特色

● 女性視角的戰爭故事:與傳統的戰爭小說不同,本書透過女性角度,呈現出不同層次的戰爭經驗──不僅是戰場上的衝突,還有心理層面的掙扎與成長。

● 歷史細節考究,重現二戰背景:福克斯的作品以嚴謹歷史考據聞名,本書同樣描繪出法國抵抗運動、納粹統治下的生活、英國特務訓練等細節,令讀者沉浸於二戰時期的氛圍。

名人推薦

小說中令人信服的背景設定──戰時倫敦的單身社交圈、傳統精英間諜網絡,以及意識形態與政治分裂下的法國日常生活──塑造了其戲劇張力與即時感。──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

普魯斯特式的沉思、精湛的敘事和充滿熱情的人物描繪。一件美麗的、近乎傑作的作品。──《星期日獨立報》(The Independent on Sunday)

他是這一代最令人印象深刻的小說家之一⋯⋯他的權威隨著每一本書的出版而日益增強。──《星期日電訊報》(Sunday Telegraph)

很難想像任何喜歡上一部小說《鳥歌》的人不會對這部小說產生濃厚的興趣和愉悅。福克斯在夏洛特身上創造了一個非常複雜、迷人的特質,很難不讓人愛上她。──《每日快報》(Daily Express)

福克斯的作品既受歡迎,又具有文學性,這真是罕見的天賦。──《文學評論》(Literary Review)

福克斯無疑是一位大師。──《金融時報》(Financial Times)

福克斯以色調陰鬱、質感粗糙的寫實風格,成功描繪了被占領時期的法國。他將夏洛特及其戰友的微小勝利,與戰爭中更為宏大的悲劇巧妙對比,突顯了戰爭的殘酷與矛盾。──威廉.戴維斯(William Davies,作家)

普魯斯特式的沉思、精湛的敘事和充滿熱情的人物描繪。一件美麗的、近乎傑作的作品。──《星期日獨立報》(The Independent on Sunday)

他是這一代最令人印象深刻的小說家之一⋯⋯他的權威隨著每一本書的出版而日益增強。──《星期日電訊報》(Sunday Telegraph)

很難想像任何喜歡上一部小說《鳥歌》的人不會對這部小說產生濃厚的興趣和愉悅。福克斯在夏洛特身上創造了一個非常複雜、迷人的特質,很難不讓人愛上她。──《每日快報》(Daily Express)

福克斯的作品既受歡迎,又具有文學性,這真是罕見的天賦。──《文學評論》(Literary Review)

福克斯無疑是一位大師。──《金融時報》(Financial Times)

福克斯以色調陰鬱、質感粗糙的寫實風格,成功描繪了被占領時期的法國。他將夏洛特及其戰友的微小勝利,與戰爭中更為宏大的悲劇巧妙對比,突顯了戰爭的殘酷與矛盾。──威廉.戴維斯(William Davies,作家)

目錄

各界好評

第一部 一九四二年初

第二部 一九四二年夏

第三部 一九四二年 秋冬之際

第四部 一九四三年

後記

第一部 一九四二年初

第二部 一九四二年夏

第三部 一九四二年 秋冬之際

第四部 一九四三年

後記

試閱

第一部 一九四二年初

◆ 1

彼得.葛萊格里用軍靴鞋跟往後踹,將集結棚的小門關上。他感覺外面空氣冰冷,但他本人包得密不通風,完全感覺不到涼意。他抬頭望見一輪大大明月默默高掛天邊,幾朵不規則的烏雲偶爾飄過,如輕煙般瞬間在暗夜消散。他邁開步伐,蹣跚橫越草地,他搖搖晃晃,舉步維艱,每走一步都能感受背後沉甸甸的降落傘。從他右側,他聽見機工下士的腳踏車鏗鏘作響,顯然鏈條該上油了;齒輪檔位也不對,而且金屬擋泥板還卡住輪胎,一路發出規律的摩擦聲。

他看得見自己的飛機在漆黑暗夜的龐然機身,靜止的三葉螺旋槳呈現完美的對角,高突圓弧的上機身在夜裡比白天更顯流線。機工將腳踏車甩在地上,嘴裡叼著光線微弱的手電筒走上前,幫忙彼得撐住降落傘,推著他坐上機翼。彼得將一隻腳塞進機艙內側,整個人滑進去,機工抬頭。

「天啊,真的好冷,」機工說,「我手都沒感覺了。這北風厲害。」

彼得扭開儀表燈,在金屬座椅上挪身調整,試著在降落傘前坐得舒適點。

當彼得掃視著發光的儀表時,機工說:「我兒子咳得厲害。但我只能困在這裡,又能怎麼辦呢?氧氣夠嗎?」

引擎啟動時,男人走離機翼。他在機身下蹲倨,彼得開始讓引擎全速運轉,示意男子挪開飛機輪擋,完成後,男子立刻往後站。彼得望著他手持電筒起身,扶起地上的腳踏車,他給對方一分鐘的時間騎回昏暗小棚,享受甜紅茶與菸草。接著彼得鬆開油門讓小飛機緩緩前行,充飽的機輪一路在草地彈跳。

滑到跑道盡頭時,彼得讓飛機轉向,迎風等待。他打了個寒顫,沒戴手套的手指檢查耳機無線電與氧氣指數。他深吸了一口面罩裡令人陶醉的腐朽橡膠味,然後戴好手套,抓緊雙膝間的操縱桿。

無線電在他耳際咆哮──有人似乎迫不及待地想趕去喝那天下午剛運進來的啤酒。此時,風向開始朝北,在跑道兩側邊燈間呼嘯,飛機開始像停泊的小船般搖晃。彼得確認螺旋槳槳距角度正確,打開油門,持續前進。

在機尾抬起的同時,他感覺到手中的操縱桿變得更靈敏。引擎發出呻吟,飛機沿著跑道一路顛簸,強勁的風勢與速度將它抬起,但又立刻將它扔回地面。他感受到機輪剛剛脫離地面,卻又被下沉氣流壓回,震動順著機身直擊脊椎。他咬牙嘀咕咒罵,手指微微一收,輕輕調整操縱桿,終於感覺到大地從腳下消失,飛機貪婪地攀升至空中。

兩盞紅燈亮起,顯示機輪已經收起鎖緊。他一邊掃視羅盤,一邊緩緩讓飛機持續朝左爬升。在大約一萬英呎高度時,他遇上一片潮濕洶湧的雲海,比他稍早在月光下看見的更厚實不穩。在他將機頭上揚時,機身的顛簸令他畏懼,感覺上方彷彿有某種無形的存在,壓迫著他原本順暢的飛行。他雙眼來回梭巡一整排儀表。夜間飛行等同與人類本能作對;放眼所及,沒有教堂尖塔或橋樑足以辨識方位,也看不見代表其他飛機的機翼尖或機腹閃光燈。噴火戰機飛行員的在白天的速度與協調感在此刻完全派不上用場:你只能選擇信任玻璃面板後面的指針。即使你發誓你感覺到起落架刷過樹梢,你也必須相信顯示高度已達一萬英呎的高度計。

當螺旋槳在夜空中隆隆作響時,穿了飛行服的彼得伸展身軀。儘管穿著飛行靴與兩雙厚襪子,他的雙腳仍然冰冷;他暫時將它們從橡膠方向舵抬起,踏上飛機地板。有一次,基爾派屈克與西蒙斯在結束一天的飛行後來找他去餐廳時,看到他把雙腳泡在熱水盆裡,不禁大笑。

他正飛越英格蘭海岸:白堊懸崖、一艘艘停泊在岸,等待美好日子來臨的帆船、海邊小鎮,沿著狹窄街道而建的白色小屋一路延伸到海風吹拂的海岸線。當年他還是個從印度來的小男孩,就是被送到這種英格蘭海邊的學校,他痛恨海風,蒼茫大海,以及鬆垮灰暗的地平線。

這是他第三次進行類似的飛行,但他花了幾個月才說服長官相信這是值得冒險的行程。首先是中隊指揮官蘭登;接著則得向軍團總部爭取。資深空軍參謀長告訴蘭登,他不願冒著失去飛機的風險,更別說折損經驗老道的飛行員了。所以,彼得一直都不確定蘭登究竟說了什麼說服對方。

他搖搖頭,用手揉揉大腿。在毛皮襯底的飛行服下,他穿了作戰服、高領毛衣、睡衣以及厚羊毛絲綢背心。如果他的雙腳有好好保暖,或許他的體熱便不至於逸散到結凍的方向舵踏板。小飛機持續飛行,儀表一切平靜,一股不應出現的責任感讓彼得沒來由地顫抖:他身膺重責,孤獨高飛,凌駕於世界之上。終於,他將操縱桿往前推,開始下降高度。

在德國人來之前,他曾經來過這個小鎮。一位法國飛行員帶他到一家名為「威廉泰爾」(Guillaume Tell)的酒吧,兩人喝完香檳,又續攤到另一家酒吧喝啤酒。最終站則是「月牙」妓院,但法國飛行員顯然不在乎那些女孩。中隊從勒阿弗爾(Le Havre)出發,沿著海岸抵達多維爾(Deauville),大家還打了高爾夫球。

進雲下降時,彼得開始感受到一種他不想要的熟悉感:很快就會有人打算把他幹掉。在勒阿弗爾有個高射炮手,雖然此刻他自己還沒意識到,但之後將一心一意要把彼得打下來。彼得過去曾經遭受英法地面炮台的攻擊,因為他們將他的飛機錯認為德國軍機,那次之後,他便瞭解自己的飛機不過是由會飛的金屬與木頭拼湊而成。防空炮火與戰鬥機火力截然不同,但有一點是一樣的:離他眼睛幾英吋之處,便是一個隨時可能爆炸的油箱。

現在他能辨認出碼頭的形狀了,這就是他靴下的陸地;光線非常微弱,顯然是出於防禦考量,但他依然記得研究相片時的油庫位置,他讓飛機往左傾斜轉彎,準備增加高度,以隨後俯衝。到達淺爬升的最高點後,他確認自己的位置,懸停在冰冷的大氣中。

他大笑,儘管在隆隆的引擎聲中他什麼也聽不見;他讓飛機保持平飛片刻,接著鬆開油門,將操縱桿往前推。他看見空速表飆升:三四〇、三六〇。他的角度太陡:機鼻太低,他感覺自己衝過頭了。然後,他看見陸地了──那是一整片黑漆漆的工業地帶──此時他清楚地平線在哪裡了。他穩穩握住操縱桿,重力開始將他的眼珠往眼窩內推,他開口咒罵。他看見自己認為的油庫地點,開始踩踏方向舵將自己對準目標。終於地面有些回應了:他瞥見紅色曳光彈在空中畫出圓弧,猶如燃燒中的果實,起初速度悠閒懶散,接近他後才倏忽高速掠過。不過並沒有任何一發真的靠近他,他的大拇指輕輕摩挲著機槍按鈕,等到大地靠得很近,讓他能夠從座椅感受到它後,他發射機炮。

他聽見它們傳出如布料被撕裂的聲音,他猛然拉住操縱桿,向上爬升。他伸長脖子,沒有看見下方令人心滿意足的大屠殺,甚至連零星的火勢都沒有。在他認為自己已經超越地面防衛系統的範圍後,他放慢爬升速度,感覺壓力緩緩從他的脖子與肩膀滑落。在他朝西北方飛向大海時,他往後退了一點;他的背脊已經全部汗溼。

他深呼吸,再度放慢速度,現在他已經安全飛行在英吉利海峽上空。他讓飛機飄了一圈,整理心緒傾聽,只聽見引擎的嗡嗡聲與拂掠機身的呼嘯風聲。他的颶風戰鬥機攜帶了四門號稱「坦克殺手」的西斯潘諾(Hispano)二十釐米機砲,另外掛載了四枚二百五十磅的炸彈取代原有的機槍位置。他計算過,他的彈藥還剩一半;他既不能帶著它們回基地,也不能在回程途中射向空無一物的天空。

他又繞了一圈,確定自己的位置,然後緩緩降低高度,他穿透輕薄白雲,看見下方港口的輪廓:他打算直接沿著港口矮牆飛行,並在準備爬升時開火。

這一次,曳光彈沿著一道微弱的聚光燈傾巢而出。彼得再次加足速度,不顧引擎的尖嘯聲。在他拉平機身時,它不斷顛簸抖動。他已經飛得極低,連陸地都看見了,但是他沒有找到油庫。他按下發射鈕,隨意清空砲彈,目標是一些停放的卡車。然後他拉回操縱桿,竭盡所能地往上迅速拉升。他瞄見左翼有曳光彈;然後方向舵踏板猛然震動他的雙腳,他知道機尾中彈了。

曳光彈不再朝他飛來。他低頭看見一片翻騰的黑色雲海。他拉平機身,然後深呼吸,吐出的白氣覆蓋了擋風玻璃。他測試方向舵,先是一側,然後是另一側;似乎能正常運作──機尾遭受的那一擊沒有造成損傷。

英格蘭南方海岸就在眼前。機場會有人在集結棚等他,如果他想要的話,還可以喝點威士忌。現在沒有任何事能傷害他。其他人都死了,但他所向無敵。

外面突然更亮了。興奮感混合著對自身安危的漠然感,讓他一心只想將飛機往上爬升翻轉,他再次鬆油門,指針顯示:三二〇,三五〇。他調整水平尾翼:機身有了回應。他將操縱桿輕輕往後拉,然後用力,直到他感覺機身已經垂直,猶如垂掛在螺旋槳上。他將操縱桿往右,感覺飛機開始繞圈。他停下來,再將操縱桿往後拉。地平線倒過來了。他什麼都看不見,但他知道飛機還在飛。他將操縱桿往前推,然後朝左挪,讓它轉了一大圈。

他覺得反胃:糟糕,他迷失方向了。他不知哪裡是上面;突如其來的烏雲掩住了月光。他拉回操縱桿想爬升,感覺自己應該是在旋轉;他知道週遭的空間浩瀚無垠,而他自己所處的小鐵盒正在急速墜落。

天殺的,他對著話筒咒罵。除非他能透過光線或某個靜態參照點修正,否則他根本不知道自己該如何推動操縱桿。看來尾翼的受損程度比他想像嚴重。

飛機衝進雲裡時一路顛簸,從地板──應是機艙蓋才對──彼得短暫看到了月亮。他伸長脖子想讓自己盯住那道光,隨之將飛機抬起,順著軸線旋轉。他的背因為拉力以及刻意要看到月光而疼痛,他一定得將看不見的地平線找回來,讓月亮在他上方,地面在腳下。

他放低速度,重置高度儀器,螺旋儀早就被他剛才的特技翻轉搞混了。眼前有些東西不太對勁;儘管方向舵似乎起了作用,但重量感覺不太對。他設定回到機場的航向,希望風向能一路帶他降落。最後他終於看到火炬點亮的跑道,將速度降到一五〇,然後放下機輪,他放下襟翼時速度繼續減慢,大角度接近地面,側風猛烈拍打機身,他伸手打開引擎蓋。在風掃過破損的機尾時,他注意到舵桿激烈抖動,彼得看見下方蒼白的跑道燈左右搖晃,他輕輕讓飛機下降,但它隨著風力而上,幾乎就要朝機場外飛過去了。他打開油門,再度爬升。這一次他以不一樣的角度進場,重重降落地面,他緊緊抓住操縱桿,然後煞車。

他滑行到集結棚,讓汽油從化油器排空,接著熄火。他解開安全帶,爬出機艙。站在機翼時,他感覺自己雙腿顫抖。

他走到小屋前,摘下耳機,手撥撥頭髮。他聞到暖爐的氣味;光線中出現一張急切的臉。

「怎麼樣,葛萊?」

「非常冷。」

◆ 2

威瓦利車站(Waverley Station),六點,從王子街飄來的薄霧懸浮在天花板的鐵拱頂下,與即將前往倫敦的火車頭呼出的蒸氣交融。因為限電,月台燈光昏暗,四下呈現病態陰鬱的藍色。除了平常的通勤乘客外,還有一個從蘇格蘭機場往南移動的飛行中隊:成員不只有飛行員,也有地勤人員──裝配人員、機械人員,他們謙稱自己為「工友」,背上都扛著大大的行囊。

王子街上,一位年輕女子正在與母親吻別,將她的兩只行李箱交給行李員。

「時間差不多囉,小姐,火車再兩分鐘就要出發了。」行李員走下寬敞的推車坡道,替行李稱重,將它們堆妥。年輕女子匆匆跟在他後面,裙擺緊緊貼著她膝蓋,她因此難以拔腿奔跑。她轉身向已經拿著手帕擦拭雙眼的母親揮手;女子抬起雙眼看著月台時鐘,不住喘氣,上面的羅馬數字即使有白霧蒸氣,依然清晰可見。

列車已經駛出韋弗利車站五分鐘,百葉窗已經拉下,她透過包廂玻璃門看見一個空位。廂內只有兩位年輕的英國男子,身旁擺著高爾夫球桿。其中一位看見她的兩只行李箱卡在走道,她還得一面奮力拉開門時,向朋友微微挑眉,似乎表達了一絲不耐,不過他依舊有禮微笑將門拉開,一面提議要幫她拿行李箱。

「希望沒有打擾你們。車子很滿,我⋯⋯」

「完全不會,沒事。進來坐下吧。」另一位男子腳步不穩地從座位站起來,幫忙將行李放上醒目的黃銅行李架。

年輕女子謝謝對方幫忙後,便便靜靜地將雙手交疊放在灰色套裝上,目光透過透過玻璃門望向走廊。她的套裝剪裁精緻,軍裝風格短版外套內搭奶油色襯衫,配戴一條珍珠項鍊。溢出的睫毛膏在她右眼下方留下一道細微的黑色痕跡;金髮則以髮夾盤在在小帽下方。

真希望他們不要找我聊天,她想。

她的舉止散發出請勿打擾的姿態。她打開一本書,全神貫注地閱讀起來。她蒼白的臉頰泛著一絲紅暈,一時難以判斷這是她天生的膚色,還是因為匆促趕車或尷尬的緣故。她的眼睛下方零星散布著雀斑,眉毛的顏色比她的頭髮深了許多。

快到貝里克(Berwick)時,第一位替她開門的男子突然開口了。他開始自我介紹。「我是理查坎奈利。但朋友們──例如我這位朋友莫利斯──都叫我迪克。」

「我是夏洛特.格雷,」她也透露自己的名字,握住他早已伸出來的手。

坎奈利問:「為什麼要到南方?」

「我要到倫敦工作。」她有點蘇格蘭口音。「我想幫忙。」

「偉大的戰爭奉獻,對吧。」坎奈利笑了,一綹頭髮落在他前額。

夏洛特交叉雙腿,在小小的包廂挪動身軀。這趟路途很遠,而且她的書不怎麼有趣。

「妳是愛丁堡人嗎?」坎奈利問。

「不算是。」

「我想也是,妳的口音不怎麼⋯⋯道地。」

「沒錯,我算不上『愛丁堡的瑪麗』啦,」夏洛特微笑。「我在高地長大,我父母親十年前搬到愛丁堡,因為我父親接了醫院的工作。」

「原來如此。莫利斯跟我打高爾夫球。妳會打嗎?」

她搖搖頭。

「等會應該就可以到餐車用晚餐了,方便一起嗎?」

「不用,謝謝了。離開前才跟家母一起喝了午茶。」

「過來喝杯酒也好。車上的酒單非常讚。這是我之前的經驗,我招待。」

夏洛特迅速打量了坎奈利。「好吧,」她說。「謝謝,那麼容我告退一分鐘。」

她起身要拿自己的手提包,結果外套袖口卡在行李架網上,她很難用另一隻手伸過去鬆開。外套往上掀起,露出塞在腰間的襯衫,裙擺也掀起了一點,細緻的膝蓋瞬間令人驚鴻一瞥。一時間她受困在這個姿勢,不敢再繼續伸展身子,免得走光。坎奈利正準備幫忙時,她成功掙脫手腕,將提袋拿了下來。她穿過推門,沿著走廊消失了。

◆ 1

彼得.葛萊格里用軍靴鞋跟往後踹,將集結棚的小門關上。他感覺外面空氣冰冷,但他本人包得密不通風,完全感覺不到涼意。他抬頭望見一輪大大明月默默高掛天邊,幾朵不規則的烏雲偶爾飄過,如輕煙般瞬間在暗夜消散。他邁開步伐,蹣跚橫越草地,他搖搖晃晃,舉步維艱,每走一步都能感受背後沉甸甸的降落傘。從他右側,他聽見機工下士的腳踏車鏗鏘作響,顯然鏈條該上油了;齒輪檔位也不對,而且金屬擋泥板還卡住輪胎,一路發出規律的摩擦聲。

他看得見自己的飛機在漆黑暗夜的龐然機身,靜止的三葉螺旋槳呈現完美的對角,高突圓弧的上機身在夜裡比白天更顯流線。機工將腳踏車甩在地上,嘴裡叼著光線微弱的手電筒走上前,幫忙彼得撐住降落傘,推著他坐上機翼。彼得將一隻腳塞進機艙內側,整個人滑進去,機工抬頭。

「天啊,真的好冷,」機工說,「我手都沒感覺了。這北風厲害。」

彼得扭開儀表燈,在金屬座椅上挪身調整,試著在降落傘前坐得舒適點。

當彼得掃視著發光的儀表時,機工說:「我兒子咳得厲害。但我只能困在這裡,又能怎麼辦呢?氧氣夠嗎?」

引擎啟動時,男人走離機翼。他在機身下蹲倨,彼得開始讓引擎全速運轉,示意男子挪開飛機輪擋,完成後,男子立刻往後站。彼得望著他手持電筒起身,扶起地上的腳踏車,他給對方一分鐘的時間騎回昏暗小棚,享受甜紅茶與菸草。接著彼得鬆開油門讓小飛機緩緩前行,充飽的機輪一路在草地彈跳。

滑到跑道盡頭時,彼得讓飛機轉向,迎風等待。他打了個寒顫,沒戴手套的手指檢查耳機無線電與氧氣指數。他深吸了一口面罩裡令人陶醉的腐朽橡膠味,然後戴好手套,抓緊雙膝間的操縱桿。

無線電在他耳際咆哮──有人似乎迫不及待地想趕去喝那天下午剛運進來的啤酒。此時,風向開始朝北,在跑道兩側邊燈間呼嘯,飛機開始像停泊的小船般搖晃。彼得確認螺旋槳槳距角度正確,打開油門,持續前進。

在機尾抬起的同時,他感覺到手中的操縱桿變得更靈敏。引擎發出呻吟,飛機沿著跑道一路顛簸,強勁的風勢與速度將它抬起,但又立刻將它扔回地面。他感受到機輪剛剛脫離地面,卻又被下沉氣流壓回,震動順著機身直擊脊椎。他咬牙嘀咕咒罵,手指微微一收,輕輕調整操縱桿,終於感覺到大地從腳下消失,飛機貪婪地攀升至空中。

兩盞紅燈亮起,顯示機輪已經收起鎖緊。他一邊掃視羅盤,一邊緩緩讓飛機持續朝左爬升。在大約一萬英呎高度時,他遇上一片潮濕洶湧的雲海,比他稍早在月光下看見的更厚實不穩。在他將機頭上揚時,機身的顛簸令他畏懼,感覺上方彷彿有某種無形的存在,壓迫著他原本順暢的飛行。他雙眼來回梭巡一整排儀表。夜間飛行等同與人類本能作對;放眼所及,沒有教堂尖塔或橋樑足以辨識方位,也看不見代表其他飛機的機翼尖或機腹閃光燈。噴火戰機飛行員的在白天的速度與協調感在此刻完全派不上用場:你只能選擇信任玻璃面板後面的指針。即使你發誓你感覺到起落架刷過樹梢,你也必須相信顯示高度已達一萬英呎的高度計。

當螺旋槳在夜空中隆隆作響時,穿了飛行服的彼得伸展身軀。儘管穿著飛行靴與兩雙厚襪子,他的雙腳仍然冰冷;他暫時將它們從橡膠方向舵抬起,踏上飛機地板。有一次,基爾派屈克與西蒙斯在結束一天的飛行後來找他去餐廳時,看到他把雙腳泡在熱水盆裡,不禁大笑。

他正飛越英格蘭海岸:白堊懸崖、一艘艘停泊在岸,等待美好日子來臨的帆船、海邊小鎮,沿著狹窄街道而建的白色小屋一路延伸到海風吹拂的海岸線。當年他還是個從印度來的小男孩,就是被送到這種英格蘭海邊的學校,他痛恨海風,蒼茫大海,以及鬆垮灰暗的地平線。

這是他第三次進行類似的飛行,但他花了幾個月才說服長官相信這是值得冒險的行程。首先是中隊指揮官蘭登;接著則得向軍團總部爭取。資深空軍參謀長告訴蘭登,他不願冒著失去飛機的風險,更別說折損經驗老道的飛行員了。所以,彼得一直都不確定蘭登究竟說了什麼說服對方。

他搖搖頭,用手揉揉大腿。在毛皮襯底的飛行服下,他穿了作戰服、高領毛衣、睡衣以及厚羊毛絲綢背心。如果他的雙腳有好好保暖,或許他的體熱便不至於逸散到結凍的方向舵踏板。小飛機持續飛行,儀表一切平靜,一股不應出現的責任感讓彼得沒來由地顫抖:他身膺重責,孤獨高飛,凌駕於世界之上。終於,他將操縱桿往前推,開始下降高度。

在德國人來之前,他曾經來過這個小鎮。一位法國飛行員帶他到一家名為「威廉泰爾」(Guillaume Tell)的酒吧,兩人喝完香檳,又續攤到另一家酒吧喝啤酒。最終站則是「月牙」妓院,但法國飛行員顯然不在乎那些女孩。中隊從勒阿弗爾(Le Havre)出發,沿著海岸抵達多維爾(Deauville),大家還打了高爾夫球。

進雲下降時,彼得開始感受到一種他不想要的熟悉感:很快就會有人打算把他幹掉。在勒阿弗爾有個高射炮手,雖然此刻他自己還沒意識到,但之後將一心一意要把彼得打下來。彼得過去曾經遭受英法地面炮台的攻擊,因為他們將他的飛機錯認為德國軍機,那次之後,他便瞭解自己的飛機不過是由會飛的金屬與木頭拼湊而成。防空炮火與戰鬥機火力截然不同,但有一點是一樣的:離他眼睛幾英吋之處,便是一個隨時可能爆炸的油箱。

現在他能辨認出碼頭的形狀了,這就是他靴下的陸地;光線非常微弱,顯然是出於防禦考量,但他依然記得研究相片時的油庫位置,他讓飛機往左傾斜轉彎,準備增加高度,以隨後俯衝。到達淺爬升的最高點後,他確認自己的位置,懸停在冰冷的大氣中。

他大笑,儘管在隆隆的引擎聲中他什麼也聽不見;他讓飛機保持平飛片刻,接著鬆開油門,將操縱桿往前推。他看見空速表飆升:三四〇、三六〇。他的角度太陡:機鼻太低,他感覺自己衝過頭了。然後,他看見陸地了──那是一整片黑漆漆的工業地帶──此時他清楚地平線在哪裡了。他穩穩握住操縱桿,重力開始將他的眼珠往眼窩內推,他開口咒罵。他看見自己認為的油庫地點,開始踩踏方向舵將自己對準目標。終於地面有些回應了:他瞥見紅色曳光彈在空中畫出圓弧,猶如燃燒中的果實,起初速度悠閒懶散,接近他後才倏忽高速掠過。不過並沒有任何一發真的靠近他,他的大拇指輕輕摩挲著機槍按鈕,等到大地靠得很近,讓他能夠從座椅感受到它後,他發射機炮。

他聽見它們傳出如布料被撕裂的聲音,他猛然拉住操縱桿,向上爬升。他伸長脖子,沒有看見下方令人心滿意足的大屠殺,甚至連零星的火勢都沒有。在他認為自己已經超越地面防衛系統的範圍後,他放慢爬升速度,感覺壓力緩緩從他的脖子與肩膀滑落。在他朝西北方飛向大海時,他往後退了一點;他的背脊已經全部汗溼。

他深呼吸,再度放慢速度,現在他已經安全飛行在英吉利海峽上空。他讓飛機飄了一圈,整理心緒傾聽,只聽見引擎的嗡嗡聲與拂掠機身的呼嘯風聲。他的颶風戰鬥機攜帶了四門號稱「坦克殺手」的西斯潘諾(Hispano)二十釐米機砲,另外掛載了四枚二百五十磅的炸彈取代原有的機槍位置。他計算過,他的彈藥還剩一半;他既不能帶著它們回基地,也不能在回程途中射向空無一物的天空。

他又繞了一圈,確定自己的位置,然後緩緩降低高度,他穿透輕薄白雲,看見下方港口的輪廓:他打算直接沿著港口矮牆飛行,並在準備爬升時開火。

這一次,曳光彈沿著一道微弱的聚光燈傾巢而出。彼得再次加足速度,不顧引擎的尖嘯聲。在他拉平機身時,它不斷顛簸抖動。他已經飛得極低,連陸地都看見了,但是他沒有找到油庫。他按下發射鈕,隨意清空砲彈,目標是一些停放的卡車。然後他拉回操縱桿,竭盡所能地往上迅速拉升。他瞄見左翼有曳光彈;然後方向舵踏板猛然震動他的雙腳,他知道機尾中彈了。

曳光彈不再朝他飛來。他低頭看見一片翻騰的黑色雲海。他拉平機身,然後深呼吸,吐出的白氣覆蓋了擋風玻璃。他測試方向舵,先是一側,然後是另一側;似乎能正常運作──機尾遭受的那一擊沒有造成損傷。

英格蘭南方海岸就在眼前。機場會有人在集結棚等他,如果他想要的話,還可以喝點威士忌。現在沒有任何事能傷害他。其他人都死了,但他所向無敵。

外面突然更亮了。興奮感混合著對自身安危的漠然感,讓他一心只想將飛機往上爬升翻轉,他再次鬆油門,指針顯示:三二〇,三五〇。他調整水平尾翼:機身有了回應。他將操縱桿輕輕往後拉,然後用力,直到他感覺機身已經垂直,猶如垂掛在螺旋槳上。他將操縱桿往右,感覺飛機開始繞圈。他停下來,再將操縱桿往後拉。地平線倒過來了。他什麼都看不見,但他知道飛機還在飛。他將操縱桿往前推,然後朝左挪,讓它轉了一大圈。

他覺得反胃:糟糕,他迷失方向了。他不知哪裡是上面;突如其來的烏雲掩住了月光。他拉回操縱桿想爬升,感覺自己應該是在旋轉;他知道週遭的空間浩瀚無垠,而他自己所處的小鐵盒正在急速墜落。

天殺的,他對著話筒咒罵。除非他能透過光線或某個靜態參照點修正,否則他根本不知道自己該如何推動操縱桿。看來尾翼的受損程度比他想像嚴重。

飛機衝進雲裡時一路顛簸,從地板──應是機艙蓋才對──彼得短暫看到了月亮。他伸長脖子想讓自己盯住那道光,隨之將飛機抬起,順著軸線旋轉。他的背因為拉力以及刻意要看到月光而疼痛,他一定得將看不見的地平線找回來,讓月亮在他上方,地面在腳下。

他放低速度,重置高度儀器,螺旋儀早就被他剛才的特技翻轉搞混了。眼前有些東西不太對勁;儘管方向舵似乎起了作用,但重量感覺不太對。他設定回到機場的航向,希望風向能一路帶他降落。最後他終於看到火炬點亮的跑道,將速度降到一五〇,然後放下機輪,他放下襟翼時速度繼續減慢,大角度接近地面,側風猛烈拍打機身,他伸手打開引擎蓋。在風掃過破損的機尾時,他注意到舵桿激烈抖動,彼得看見下方蒼白的跑道燈左右搖晃,他輕輕讓飛機下降,但它隨著風力而上,幾乎就要朝機場外飛過去了。他打開油門,再度爬升。這一次他以不一樣的角度進場,重重降落地面,他緊緊抓住操縱桿,然後煞車。

他滑行到集結棚,讓汽油從化油器排空,接著熄火。他解開安全帶,爬出機艙。站在機翼時,他感覺自己雙腿顫抖。

他走到小屋前,摘下耳機,手撥撥頭髮。他聞到暖爐的氣味;光線中出現一張急切的臉。

「怎麼樣,葛萊?」

「非常冷。」

◆ 2

威瓦利車站(Waverley Station),六點,從王子街飄來的薄霧懸浮在天花板的鐵拱頂下,與即將前往倫敦的火車頭呼出的蒸氣交融。因為限電,月台燈光昏暗,四下呈現病態陰鬱的藍色。除了平常的通勤乘客外,還有一個從蘇格蘭機場往南移動的飛行中隊:成員不只有飛行員,也有地勤人員──裝配人員、機械人員,他們謙稱自己為「工友」,背上都扛著大大的行囊。

王子街上,一位年輕女子正在與母親吻別,將她的兩只行李箱交給行李員。

「時間差不多囉,小姐,火車再兩分鐘就要出發了。」行李員走下寬敞的推車坡道,替行李稱重,將它們堆妥。年輕女子匆匆跟在他後面,裙擺緊緊貼著她膝蓋,她因此難以拔腿奔跑。她轉身向已經拿著手帕擦拭雙眼的母親揮手;女子抬起雙眼看著月台時鐘,不住喘氣,上面的羅馬數字即使有白霧蒸氣,依然清晰可見。

列車已經駛出韋弗利車站五分鐘,百葉窗已經拉下,她透過包廂玻璃門看見一個空位。廂內只有兩位年輕的英國男子,身旁擺著高爾夫球桿。其中一位看見她的兩只行李箱卡在走道,她還得一面奮力拉開門時,向朋友微微挑眉,似乎表達了一絲不耐,不過他依舊有禮微笑將門拉開,一面提議要幫她拿行李箱。

「希望沒有打擾你們。車子很滿,我⋯⋯」

「完全不會,沒事。進來坐下吧。」另一位男子腳步不穩地從座位站起來,幫忙將行李放上醒目的黃銅行李架。

年輕女子謝謝對方幫忙後,便便靜靜地將雙手交疊放在灰色套裝上,目光透過透過玻璃門望向走廊。她的套裝剪裁精緻,軍裝風格短版外套內搭奶油色襯衫,配戴一條珍珠項鍊。溢出的睫毛膏在她右眼下方留下一道細微的黑色痕跡;金髮則以髮夾盤在在小帽下方。

真希望他們不要找我聊天,她想。

她的舉止散發出請勿打擾的姿態。她打開一本書,全神貫注地閱讀起來。她蒼白的臉頰泛著一絲紅暈,一時難以判斷這是她天生的膚色,還是因為匆促趕車或尷尬的緣故。她的眼睛下方零星散布著雀斑,眉毛的顏色比她的頭髮深了許多。

快到貝里克(Berwick)時,第一位替她開門的男子突然開口了。他開始自我介紹。「我是理查坎奈利。但朋友們──例如我這位朋友莫利斯──都叫我迪克。」

「我是夏洛特.格雷,」她也透露自己的名字,握住他早已伸出來的手。

坎奈利問:「為什麼要到南方?」

「我要到倫敦工作。」她有點蘇格蘭口音。「我想幫忙。」

「偉大的戰爭奉獻,對吧。」坎奈利笑了,一綹頭髮落在他前額。

夏洛特交叉雙腿,在小小的包廂挪動身軀。這趟路途很遠,而且她的書不怎麼有趣。

「妳是愛丁堡人嗎?」坎奈利問。

「不算是。」

「我想也是,妳的口音不怎麼⋯⋯道地。」

「沒錯,我算不上『愛丁堡的瑪麗』啦,」夏洛特微笑。「我在高地長大,我父母親十年前搬到愛丁堡,因為我父親接了醫院的工作。」

「原來如此。莫利斯跟我打高爾夫球。妳會打嗎?」

她搖搖頭。

「等會應該就可以到餐車用晚餐了,方便一起嗎?」

「不用,謝謝了。離開前才跟家母一起喝了午茶。」

「過來喝杯酒也好。車上的酒單非常讚。這是我之前的經驗,我招待。」

夏洛特迅速打量了坎奈利。「好吧,」她說。「謝謝,那麼容我告退一分鐘。」

她起身要拿自己的手提包,結果外套袖口卡在行李架網上,她很難用另一隻手伸過去鬆開。外套往上掀起,露出塞在腰間的襯衫,裙擺也掀起了一點,細緻的膝蓋瞬間令人驚鴻一瞥。一時間她受困在這個姿勢,不敢再繼續伸展身子,免得走光。坎奈利正準備幫忙時,她成功掙脫手腕,將提袋拿了下來。她穿過推門,沿著走廊消失了。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價