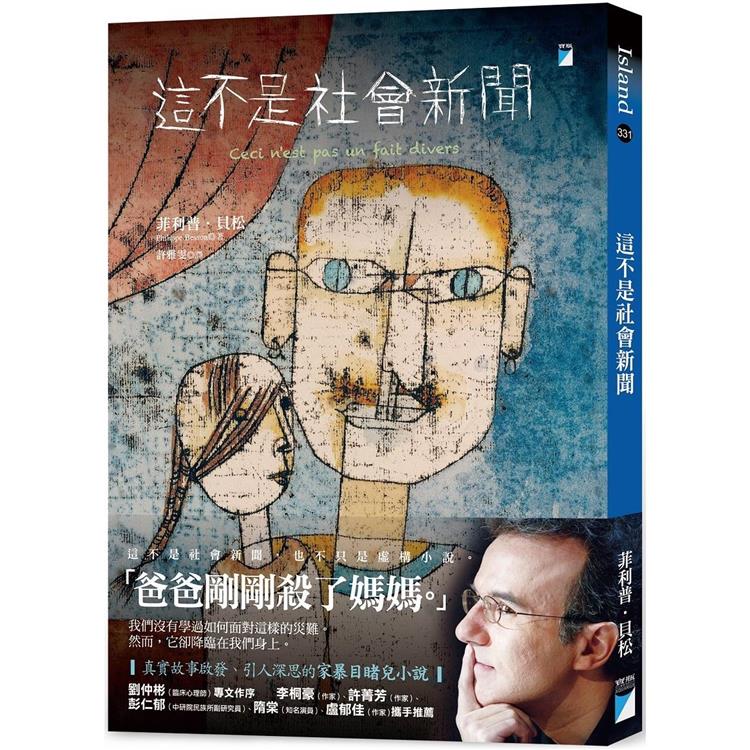

這不是社會新聞

我們沒有學過如何面對這樣的災難。 然而,它卻降臨在我們身上。活動訊息

內容簡介

真實故事啟發、引人深思的家暴目睹兒小說。

這不是社會新聞,也不只是虛構小說。

「爸爸剛剛殺了媽媽。」

我們沒有學過如何面對這樣的災難。

然而,它卻降臨在我們身上。

──── 真實故事啟發、引人深思的家暴目睹兒小說 ───

▍一個人要花多久時間才能從創傷裡走出來?

▍這僅僅是時間的問題嗎?

▍「這不只是婚姻糾紛導致的悲劇,而是持續的暴力和恐懼造成的結果。」

▍法國跨足文學、影視重要作家,菲利普.貝松的溫柔凝視。

「爸爸剛剛殺了媽媽。」十三歲的妹妹蕾雅從家鄉撥來一通電話,兄妹兩人從此成為失去母親的小孩,也是殺人犯的孩子。

他們傷痛無助,卻無法真正憎恨父親。兄妹雙雙坐上法庭,聆聽審判,不停追索記憶──這起命案如此令人心碎,但一切有跡可循。審判結束,事情卻並未落幕。蕾雅白天沉默失語,夜裡驚醒尖叫,身上出現一條條刀尖劃過的痕跡;她在這裡,也不在這裡……

本書受真實事件啟發,從十九歲少年的視角出發,講述家暴慘案裡,受害者不止受暴者自身,也包含目睹一切發生的孩童。事發過後,他們陷入崩潰與矛盾,逃不開漫長的自責、懊悔與追問,所要承受與修復的傷不亞於傷亡者。破碎的幼小靈魂將持續在悲憤與惶恐無助中,一邊抽離自己,一邊重建自我。

★誠摯推薦

劉仲彬(臨床心理師)

__專文作序

李桐豪(作家)

許菁芳(作家)

彭仁郁(中研院民族所副研究員)

隋棠(知名演員)

盧郁佳(作家)

__攜手推薦

(依姓氏筆劃序排列)

★各界推薦

●「父親殺了母親之後,孩子們該如何活下來?透過子代的娓娓敘說,這部寫實小說不僅是對宰制女命的父權霸權的控訴,它更像一場細膩的心靈解剖練習,冷筆切入由權力、慾望、情感纏結成的幽微家庭肌理,亦側寫了當代司法與心理專業介入的侷限。」──彭仁郁(中研院民族所副研究員)

●「從陽臺放眼望去,像這樣難以置信的故事,就發生在眼前無數屋簷下。卻在這次才被描繪出來,筆觸冷靜如同手術刀。故事逼視著我們,要求我們以注視回應。」──盧郁佳(作家)

●「被留下來的人沒有比較幸運,因為他們要修復的,是看不到進度的東西。沒有肉眼可及的疤痕,沒有變淺的結痂,他們的傷被包覆在身體裡面,成了科學儀器無從掃描的創口。貝松用文學接手無人聞問的新聞,讓創傷得以被正視,對正在墜落的孩子而言,這是最溫柔的緩衝。」──劉仲彬(臨床心理師)

●「殘酷、令人心碎。」──《ELLE》雜誌

●「震憾人心、苦澀、難以忘懷。」──《Lire》雜誌

●「每個在他稱之為『社會事件』的『地方新聞』中的細節都是如此真實。」──快訊週刊(L’Express)

●「菲利普.貝松關注人性的脆弱,給予筆下人物真摯的關懷,直至寬恕與否的問題。一如既往,他以敏銳感受搭配樸實而流暢的筆觸,傳達了無法彌補的事實。」──法國西部報(Ouest France)

●「這部取自真實事件的『虛構』小說比真實的故事更有力量,只有菲利普.貝松冷靜自持的文筆才能寫出這樣的作品。這本書是作家的巔峰之作,他深入探究了人的心靈與靈魂,述說這些隱形受害者在事件發生後的艱難生活。」──普羅旺斯報(La Provence)

●「一部感人至深的作品,用『無法言說』的事實述說了謀殺案中附帶受害者的故事。」──自由南方報(Midi Libre)

● 本書已售出巴西、韓國、義大利、墨西哥等多國版權。

編輯推薦

(文/寶瓶文化編輯林婕伃)

《這不是社會新聞》以一樁命案開頭,十九歲的少年接到妹妹來電:「爸爸剛剛殺了媽媽。」不怕爆雷,這是一起警方只需追究犯案動機的命案,但作者貝松要我們看見的是背後更深遠的事物:家爆慘案發生後,那些被遺留下來的人,他們怎麼辦?

當悲劇發生在未成年的孩子身上,他們首要面臨的是幾近整個世界的崩毀,司法體制在追求正義的過程卻未必能提供相應的保護與支持。他們只能隔絕情緒,沒有時間能為逝去的親人哭泣──

哥哥搭上返家列車,報警、單獨前往認屍、陪伴目睹事情發生而遭受極大打擊的妹妹。他作為原告參與審判,法庭上全家人都在──除了死去的媽媽──妹妹是證人,被告席上坐著逃亡後被捕的爸爸。一旁辯護律師正辨稱父親的殺人行為是「一時衝動」,他想:「我寧願我們曾經殷切期待的審判不曾發生。」

整起突發事件給兄妹兩人帶來難以彌補的傷害,他們傷慟、自責、懊悔,讀者也將跟著一同思索:面對家暴,我們是什麼都沒看到,還是什麼都不去看?我們是沒有自覺,還是試圖和自己的良知妥協?當良知發出警告時,我們是不是找了藉口安慰自己?目睹兒需要多少時間才能從深淵裡爬出來,這僅僅是時間的問題嗎?

家暴的受害者不只受虐者,悲劇帶來的傷害也並不因為兇手被逮捕判刑而結案。創傷就像驅趕不走的鬼魂,緊緊依附在被留下的目睹兒身上:摯愛的母親被殺了,今後要如何看待父親?他是殺人兇手,但家人間曾確實存在的愛與溫暖又豈能一夕推翻與抹煞?這是心靈上的受虐,空掉的一塊要花上長遠的時間心力才得以重建。

關於家庭暴力、創傷修復,關於父權、社會結構、自戀型人格,以及我們永遠還能關注得更多、做得更好的兒童權益──這本小說所要探討的是諸般活生生的現實,遠大過一則被炒過即忘的社會新聞。

目錄

【推薦序】我們需要的,是阻止自己繼續墜落◎劉仲彬(臨床心理師)

這不是社會新聞

序/導讀

【推薦序】我們需要的,是阻止自己繼續墜落

◎劉仲彬(臨床心理師)

接下來帶您回顧一週國際新聞。首先是發生於法國西南部小鎮──布朗克福的一樁凶殺案。凶嫌為一名四十多歲中年男性,事發當日因妻子提出離異要求,引發雙方口角爭執,凶嫌遂以利刃刺殺妻子,受害者一共身中十七刀,當場身亡,十三歲女兒則全程目睹。

凶嫌犯案後持刀逃逸,至今下落不明,十九歲長子聞訊後,旋即自巴黎返鄉辦理後事。據憲警指揮官表示,凶嫌疑有家暴傾向,但地方警局未明確立案,目前警隊以緝拿凶嫌歸案為先,全案仍調查中。近年全球家暴致死案件與日俱增,類似案件在台灣亦時有所聞,兩兄妹今後何去何從,心靈創傷又該如何修補,值得社會大眾進一步思考。

以上是社會新聞,但接下來,不會再有下文。

此案若發生在國內,精神科醫師、心理師、律師與政客會相繼發聲,推估犯案動機,究責相關單位,給出安置建議。名嘴藝人會齊聲譴責,愛心帳戶會開始起跑,一個星期之後,這個故事就會被另一件弊案或某個網紅幹的蠢事所取代。至於兩兄妹,則交由捐款與專家善後,成為社福資料庫的某組歸檔編號。

因此沒有多少人知道,從事發當天開始,他們將有一段漫長的時日無家可歸。因為案發現場必須進行鑑識蒐證,對一個剛失去母親的孩子來說,她的存在會汙染證據,因此她連進自己房間拿換洗衣物的許可都沒有。

也沒有幾個人知道,事隔一年,黃色封鎖線拆除之後,這些孩子必須親手清洗那些發黑的血漬,重整被暴行摧毀過的擺設,以及滿屋子糾結的回憶。

這段時間,他們會被迫接受同情的目光、無聲的慰詞,家庭已不復存在,住所被法律接管,連找個臨時監護人都有困難。他們必須親上法庭與父親對峙,他們永遠失去了與母親的聯繫,只留下不堪的回憶。而女孩總是想著,若失去與留下的能夠對調,該有多好。

這個故事,讓我想起了一部冷門的日片《誰來守護我》,這片雖然沒受到任何獎項眷顧,但劇本田調卻做得非常扎實。它讓觀眾知道,原來當家中出現殺人嫌犯時,家長是要立刻離婚的,目的是避免餘下的家人受到牽連。於是當嫌犯的妹妹一如往常地放學回家,心裡還想著餐桌上的晚餐時,就被撲面而來的麥克風與鎂光燈所突擊。她慌張地踏進家門,客廳擠滿了陌生人,她還在辨識臉孔時,就被律師告知父母已經離異,自己即將從母姓,身分證會換上另一組名字。接著她被推進房間,在掩人耳目的情況下迅速打包離開住所,警探壓低她的身子,廂型車剖開人群,透過車簾的縫隙,她才發現自己忘了關上房間的燈。外頭的世界持續搖晃,光點愈縮愈小,三十分鐘之內,她的人生被折成了兩截。

但沒人在意,大家在意的是如何撻伐凶手,如何讓新聞維持熱度,如何讓自己的見解,在這樁慘劇中被看見。大家都在守護自己的信念,但沒有人守護倖存的孩子,無論他們是加害者或受害者的孩子。

無人守護,但至少要有人理解,否則所謂憐憫,就只是被熱度牽著走的廉價表態。

於是,本書作者貝松決定以文字守護這段經歷。《這不是社會新聞》(Ceci n'est pas un fait divers)是一本啟發自真實事件的虛構小說,作者以紀實文學的步調,耐心地揭示凶案之後,未成年遺屬會遭遇的現實處境。以非虛構小說的筆法,讓主角化身為十九歲的少年,引領讀者理解孩子所遭逢的創傷衝擊。

書中的兩個孩子,既是加害者親屬,亦為受害者遺族。手起刀落之後,父親不再是原來的父親,但也無法就此被歸為凶手。因為在孩子心中,愛恨不會只被一把刀刃切割,成為壁壘分明的兩種情感,他們仍留著被父親擁抱的溫度,也目睹了母親殞滅的瞬間。兩種記憶的拉扯,才是對孩子最強烈的衝擊,莫之能禦。

於是在凶手入獄後,女孩依舊想去探視父親,依舊想回到那片曾與母親同遊的沙灘,她不想任何人受到懲處,她只希望這一切都沒發生。在沙灘上,父親會開著不得體的玩笑,縱身入海,母親會望著海的遠處,露出淺淺的笑,她和哥哥則會從沙丘上滑下來,然後大口吃著冰淇淋。

她只想回到過去,但回憶總在提醒悲劇,於是她只好在腳下挖個洞,讓自己往下掉。只有如此,才能成為那個不在場的人。

被留下來的人,沒有比較幸運,因為他們要修復的,是看不到進度的東西。沒有肉眼可及的疤痕,沒有變淺的結痂,他們的傷被包覆在身體裡面,成了科學儀器無從掃描的創口。倖存者的內疚,會讓他們怨恨自己沒有阻止整件事,會讓他們把責任往身上攬,解離成了唯一的解法,而他們最需要的,是停止墜落。

從頭到尾,作者都不打算提出解方,他把讀者留在主角的視野,同步體驗創傷來襲時的力有未逮,時而震盪,時而暈眩,因為那些細節都太過刺眼。貝松用文學接手無人聞問的新聞,讓創傷得以被正視,對正在墜落的孩子而言,這是最溫柔的緩衝。我們永遠不知道未來會變得更好,或是更糟,但最起碼,這些孩子沒有放棄對未來的想像。

烈日當空,影子把時間往前推了幾吋,為了看向更遠的海,孩子們沿著上坡,步履不停。

試閱

1

我忘了鈴聲響起時究竟在忙什麼,直到最後一刻才匆忙接起。一開始,話筒那端的她一句話也說不出來。

但她確實鼓起勇氣撥打了我的號碼,也耐心地聽完等待接通時在她耳邊響了四次的提示音。我因為差點錯過來電而略感煩躁,大聲催促下,她終於聽見我的呼喚。然而,電話那頭依舊無聲。事實上,她是受到巨大的衝擊而無法出聲。

我對衝擊的來源毫不知情,只知道妹妹給我打了電話,這一點也不尋常。我們不常交談,就算有,也只在我週末回家時才會面對面聊上幾句,因此我對這通來電的感受僅止於驚訝,談不上擔憂。真正的憂心始於聽見她的喘息,話筒裡只有她的喘息聲,她的呼吸聽起來就像快要窒息了。沒錯,就像快窒息了。於是,我先打破了沉默,問道:「蕾雅?蕾雅?是妳嗎?」沒有回應。

我大可把這通電話當作玩笑,或者認定是她無意間按到通訊錄裡的號碼,沒發現電話已經接通。這些都是有可能的。但我並沒有這麼想。我也可以想像話筒那端是另一個偷了她手機的人,甚至有人因為某個不可抗的因素代替她打了這通電話,但我沒有這麼做。我很肯定話筒那端的人就是她。儘管那呼吸急促且紊亂,卻是她無誤。我不可能搞錯。這種把握來自於兩人的默契,是關係密切的證據。

見她始終不出聲,直覺告訴我,應該再溫和一點,因此,我試著用輕柔的語氣再次呼喚。我削去聲音裡的憂慮,藏起所有的不耐。這下,她總算開口了。

她小聲低語:「出事了。」

我記得很清楚,當時我坐在租屋處廚房裡的小桌子旁,聽見那句話後,一陣涼意爬上背脊,我不禁挺直了身軀。我不明白為什麼在一片模糊的記憶中,唯獨這件事歷歷在目──也許下次與心理師見面時應該詢問──我猜想,某些關鍵時刻很難從記憶中抹除,而有時,在事情發生的當下,我們就會知道那是關鍵時刻。

我沒有追問:「什麼事?」事實上,我有足夠的時間提問,因為蕾雅在說出下一句話前沉默了好幾秒,至少十來秒;她的確需要這段空白,好讓自己重新回到軌道上,說出那難以開口的句子。我想,這時提出這樣的問題也是沒有意義的,畢竟她終究要說出口的,虛弱的聲音、急促的呼吸都不成阻礙。她是唯一一個知道真相的人,只有她擁有揭示的權利,她的來電也只為了這唯一的目的,選擇打給我是理所當然。一開始,她因為打擊太大而無法開口,接著又被排山倒海的情緒淹沒,然而我確信她做得到,她能把該說的話說出口。

而她的確做到了。

她說:「爸爸剛剛殺了媽媽。」

2

那年,蕾雅十三歲,我十九歲。

我們沒有學過如何面對這種程度、這種性質的災難。

沒有人學過。當然了。

然而,它卻降臨在我們身上。

3

換作他人,可能會喊道:「什麼?妳剛剛說了什麼?」藉此反覆確認自己理解當下的情況──事實上會反覆確認的人心裡都是清楚明白的,這麼做不過是條件反射,他們不相信、不願相信,甚至是否認眼前的事實──但我沒有提高音量,沒有出聲抗議。

相對地,我問了:「怎麼會這樣?」我要她把話說清楚,試圖釐清狀況、理解事情發生的經過。這就是我的反射動作。話不能這麼籠統,事情不能這麼不著邊際,我需要細節,需要具體的、確切的、有形的內容,需要邊界與界限。

蕾雅沒有回答。

後來,太遲的後來,我才意識到,不該對一個十三歲的孩子提出這種問題,更不該的是,她是受害者的女兒。

因此,我降低了要求,把語氣放輕,給了一個我能想到最不嚇人的假設,我寄予最後一絲希望,卻一點也不相信:「他不是故意的吧?」

她勉強擠出一個字:「是。」

一個冷靜且肯定的「是」。

一個直達地獄的字。

這下,我也說不出話了。

我感到頭暈目眩,這則消息把我擊潰,我失去了所有回擊的力量。

我必須坦承,這件事沉重無比且超出了我所有的想像,直至今日,每當我回想起蕾雅低聲吐出的那些字詞時,它們仍會以難以置信的清晰雲淡風輕地在我腦海裡響起,我仍然會感到震驚與錯愕。想到這些話竟然有被說出口的機會,我仍然為之目眩。

我想,我是被徹底擊潰了。

(全文未完)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價