活動訊息

內容簡介

一位滿懷宗教虔誠的雕塑家所創作的聖特蕾莎像,

一幅描摹露天舞會場面的印象派繪畫,

幾頭被紋身的豬,這些事物之間有什麼共同之處嗎?

答案是,它們都曾引發醜聞。

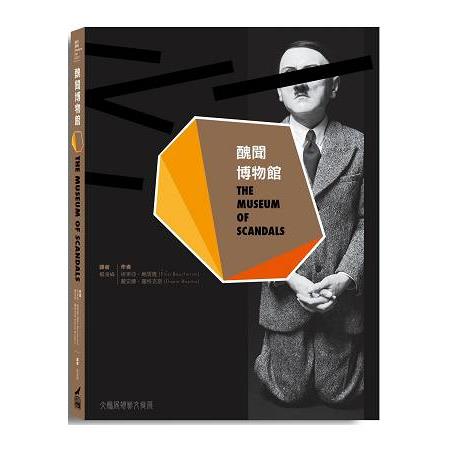

《醜聞藝術博物館》精選十五世紀至今

陷於爭議風波的六十餘部驚世駭俗的藝術名作,

它們或者褻瀆神聖、越界違規,或者導致政治紛爭、觸碰道德底線,

以全新的視角追溯風雨如磐的歷史時期,

探索其深處的禁忌、恐懼及熱望,從而發掘整個時代的精神實質。

誰規定,藝術只能或必須是一種審美的沉思,

除此之外,就絕無其他可能?

數百年來,藝術家們都在突破社會規範的藩籬,而擴大藝術邊界的努力,其表現形式可以是一種新技法、一個新主題或新的觀念。十五世紀,馬薩喬的一幅溼壁畫描繪了亞當和夏娃被逐出伊甸園。此作採用了透視技法,令人震驚不已。五百年後,莫里齊歐‧卡特蘭的裝置作品《他》因表現出希特勒的脆弱、無力而引發人們強烈的抗議和譴責。

本書所收錄的代表作,包括油畫、版畫、照片和裝置,在問世之初,都曾引起轟動。色彩逼真的大幅畫面之外,還配以簡潔深刻的文字,探尋藝術家的創作意圖,解說作品的歷史情境和社會背景。藝術家的職責就是啟迪心智,將觀者引向新的思維模式,而本書中的作品,便構成一次發人深省的探索和嘗試,闡釋了「藝術家」這種角色的責任。它能引導讀者屏棄先入之見和俗套窠臼,重新審視藝術的價值。

目錄

■褻瀆神聖之作

瀆神的寫實主義

一種非常肉感的靈性

凡人必有一死

延續了近五百年的爭議

宗教裁判所、畫家與傻子

扭曲變形的神性

充滿凡夫俗子的《聖經》

靈與肉

教皇,一如凡人

眾神之死

“政府公款資助的瀆神”

愛、死亡與螞蟻

東正教會封死了魚子醬的蓋子

對藝術自由的一次重擊

一把新笤帚

■政治不正確之作

一粒苦澀的藥丸

掀起巨大波瀾的一幅畫

沖啊,向著街壘沖!

把臉畫成梨子形

溫和的革命

馬奈,手中的火力全部發射

一筆引發爭論的遺產

一尊雕像,陷入了“德雷福斯”事件對抗的旋渦

革命的藝術與革命的政治

一位“墮落的”藝術家

導致軍隊士氣低落的事物要絕對禁止

納粹的一名受害者

外國異己人士、猶太人和共產黨人

不由自主的偽造者

惡魔化身

失去頭顱

藉由藝術表達抗議

死亡總是錯的

■涉性之作

作為復仇手段的藝術

給人物脫衣

愛的觸手

「就像一塊蛋糕上的肥胖蛆蟲。」

因醜聞而成功

起源的祕密

一件遭到眾多流言中傷的作品

作為殉道者的藝術家

陽具形態的女性主義

「這些裸體……毛髮都露出來了!」

愛與成功的藝術

玩弄色情

「一幕肉的戲劇」

卑劣粗鄙的重口味與法規作對

狗一般的生活

拿公共資金來資助道德敗壞的藝術?

表現兒童的身體觸犯眾怒

愛,來自俄羅斯

■越界之作

柯克隊長的民團被騙了

平凡庸常之中的藝術

從古典到現代

最終的勝利

留下糟糕的第一印象

妓院的哲學

俗常之物的藝術

當藝術忘記了自己的名字

在地板上更舒服自在

藝術不發臭

當代藝術與文化遺產

行走在自然野性的邊緣

若置於豚彘眼前,縱是珠玉又如何?

鑽石是大男孩最好的朋友

藝術與生活融為一體

古典文化與當代媚俗之物

防腐液瓶中的胚胎

身體藝術

匿名的名流

試閱

一位滿懷宗教虔誠的雕塑家所創作的聖特蕾莎像、一幅描摹露天舞會場面的印象派繪畫、幾頭被紋身的豬,這些事物之間可能會有什麼共同之處或關聯因子嗎?答案是──它們都曾引發是非糾葛或爭議醜聞。

著眼於藝術創作所掀起的軒然大波,從這一角度來審視這些作品,能夠讓我們對某一特定歷史時代最深處的禁忌、恐懼及渴望產生深刻的洞見,更加理解那一時代的精神實質。本書精選曾陷於爭議風波的六十餘部作品,透過對這些案例的解讀研究,為讀者提供了一條不同的路徑去檢視、探討藝術和社會歷史。

藝術創作常常充滿了各種棘手的主題或素材,例如性、褻瀆神明的言行、政治與藝術革命等,而它們也無一例外的找到了進入藝術領地的路徑,讓那些慣於向後回顧、心態保守的人們大為驚駭、惶惶不安,因為他們只希望看到藝術被封閉在某種形式的象牙塔中,遠離現實生活與輿論爭端。世間一切事物究竟是憑藉其自身特質或原因而誘發爭議,還是取決於「觀看者的眼睛」,這樣的問題由於未能觸及根本,並無實際意義。

藝術家們經常被斥為無足輕重,往往還被指控敗壞時代道德,這樣嚴詞厲色的責難早已屢見不鮮,哪怕是最溫和的離經叛道或是對正統常規的最輕微的偏移,也會遭到人們抨擊。從某種意義上來說,這是柏拉圖所創立的那種思想傾向的延續,因為他公開宣告了對藝術的不信任,鄙薄藝術是「對於模仿的模仿」,從而也輕蔑的為藝術家扣上了「兜售幻象之小販」的帽子。審視千百年來曾讓人們心神不寧的藝術現象與事件,無疑很富有啟發意義。例如在中世紀,人們顯然對於宗教題材非常敏感,而在19世紀,讓人們動輒怒火中燒的則是有關政治的任何主題。你能不假思索的說出我們這代人,對道義層面上的哪些事感到最反感嗎?根據我們所蒐集到的證據,這些事應該包括對人類尊嚴的攻擊侮辱,對弱勢者(孩童與動物)的盤剝壓榨,以及藝術的商業化。不過敏感的藝術主題不會輕而易舉的落入這種基於歷史時段或創作類型的簡單分類,非此即彼的規則並不適用於它,舉例而言,褻瀆神聖正統、冒天下之大不韙的言行不免令人側目,但這種憂懼的心態並非我們的祖輩所獨有。儘管如此,如今的時代風尚卻看似體現出另一個鮮明的特徵,那就是對爭議性醜聞的追逐,這種姿態甚至是肆無忌憚、寡廉鮮恥的。過去的年代裡,藝術中的醜聞劣行令人嫌惡蹙眉,而現在則變身為成功的同義語,並擴展延伸到所有的文化領域之中,其中包括文學、電影,、廣告界和電視業。「我思,故我在」稍微篡改一下,換成「我駭人,故我在」,倒也不失為切合21世紀的一個魔咒或標籤。

只是正如你將在此書中覺察到的,藝術中的醜聞轟動絕非只是推銷伎倆或商業炒作那麼簡單。那種擾動輿論視聽的風波源於形形色色的多重誘因,也具有各式各樣的效果──促使人們去思考,有時還激發起人們的行動。這種衝擊引導我們摒棄先入之見和俗套窠臼。誰能規定藝術只能,也必須是一種審美的沉思,除此之外就絕無其他可能?

一、褻瀆神聖之作

醜聞因誰而起,誰就將蒙受禍殃!——《馬太福音》第18章第7至11節就起源而言,藝術是否具有宗教性質?有很多學者辯稱確實如此。但另一些人則認為藝術主要源自一種對美的愛戀,而這種自發式的愛美之情後來受到約束,轉化為精神上的追求。無論真相如何,在原始文明和古代文化中,藝術與宗教確實是相互牽扯、緊密交織的。有些藝術作品在樣式風格上可追溯到史前時期,看似與薩滿教的儀式有很大關聯,或者說其目的是為了招靈通神,獲得神界的力量。政教合一的權威確立不久後,宗教便強行施加給藝術家們種種限制,有時候甚至完全禁止他們在創作中表現神聖偶像。儘管如此,一代代藝術家們還是奉獻出了各式各樣、無以計數的作品。這些宗教傑作精彩紛呈,從結構繁複精緻的清真寺到龐大的佛像,從繪畫到雕塑,應有盡有。

西方藝術最初被要求服務於此一目的──描繪一個天主教的寰宇。事實上在中世紀的確必須如此,因為7世紀時,教皇格列高利一世(590-604年在位)明確規定,藝術要踐行兩項功能,其一是通過再現和傳播宗教人物形象與場景來普及信仰知識。其二則是通過這些形象來感化信眾,使人們虔誠獻身於宗教。那一時期,藝術家們被視為匠人,無法按照自己喜歡的方式創作,必須遵守嚴苛的律令。而那些律令幾乎無不涉及,從創作材料到藝術主題直至處理方式,都有詳細的限制規定。當時的藝術作品也極少有作者簽名,一件作品被創作出來,然後被購買,都是為了某個特定的宗教意圖,買家通常只是教堂神職人員或皇室家族成員。

及至一世紀,宗教改革者創立了新教體系,天主教內部爆發危機,雙方教會的對立競爭不僅導致了殺戮和折磨迫害,還引發了對道德制高點的爭奪,這就讓教廷對藝術創作這一宣傳途徑加強了監管。特倫特大公會議(1545-1563年)制定的一些準則,旨在進一步強化對宗教改革的反擊,除了其他事項,這些準則規定一件神聖的宗教作品中,絕不允許有任何褻瀆神明的元素存在。牧師們嚴格監督、緊密盯視,藝術家們因此幾乎毫無創作自由。在宗教主題的處理或聖像的闡釋再現上,任何獨創性的蛛絲馬跡都被視為有不夠虔敬的傾向,藐視教會的權威規範,是對宗教改革派表達同情,很少有人敢另闢蹊徑,他們只能墨守陳規。當然,確實也有很多藝術家並未感到壓抑窒息,而是在作品中充滿狂熱的描繪、倡導和捍衛他們的信仰理念,直到文藝復興時期,藝術家們才開始獲得更大的自由度和信任。

隨著時代變遷,在社會生活和藝術中,宗教所扮演的角色愈來愈不重要。褻瀆神聖、世俗,甚至反教會的題材逐漸公開出現,受到容忍。瀆神之作依舊讓有些權威機構疾首蹙額,但如今藝術家們已經不至於再招致酷刑責罰,更不會因此被送上火刑柱。不過,這仍然是一個高度敏感的主題,不同信仰的追隨者對此類作品極易產生敵對或反感情緒,正如以穆罕默德為題材的漫畫曾讓整個歐洲震驚不安,安德烈斯‧塞拉諾所呈現出十字架上的另類耶穌也曾激起公眾義憤。無論是貢獻靈感與素材來源,還是對藝術施加控制,抑或是提供資金贊助,宗教都對藝術產生了持續的影響。

二、政治不正確之作

不,畫作不是用來做室內裝飾的。

它是一種用來對抗敵人的攻擊和自衛的武器。——巴勃羅.畢卡索

藝術家需要資助者與保護人,而國家政權長期以來都扮演著這樣的角色,已是得心應手。千百年來,藝術幾乎完全依賴於那些大權在握者的寬宏大量與慷慨施捨。反過來,執政者利用藝術來為他們自己的目的服務,贊助藝術家們繪製英雄化的美好肖像,或是歌頌其政治成就與強大權力的畫作,以此來謀取現實具體的政權利益。然而政治與藝術並非總能琴瑟相和,彼此的不信任甚至相互輕蔑經常導致兩者之間關係破裂。

藝術家們常在有意無意中,不可避免的傳達出一種觀察世界的方式,所創造出的圖像經常具有普適性,容易讓所有人理解,但這些作品同樣也會攜帶其他訊息內涵。藝術作品能夠成為政治工具,因為它們反映出不同的社會態度偏向、成見和希望,體現出當時年代隱藏的需求和恐懼憂慮。數世紀間,隨著現實主義的成分擴張,潛入藝術創作,在那些權勢者的內心也激起了警醒的漣漪。因為現實主義的壯大增強了藝術家的重要性和影響力,藝術家們試圖更準確、更尖銳的描繪人類世界的現實。面對這樣的畫作,19世紀的資產階級反應強烈,一幅戰爭場景的畫作,無論多麼殘忍寫實,只要發生在遙遠的地方,關涉的是異族文明,那社會菁英們就可以容忍。但如果場景設定在他們自己的國度,那就另當別論了。出於同樣的理由,德拉克洛瓦畫的屠殺場面,那些裹著包頭布的血腥男人殘暴殺害棕褐色肌膚的柔美弱女子(〈希奧島的屠殺〉,The Massacre at Chios,1824年),似乎便是可接受的,而內文森所畫的第一次世界大戰期間,戰場壕溝中那慘絕人寰的恐怖景象,則是不可接受的。

政權部門對藝術進行審查,強加控制,所提出的辯護理由通常是這樣的論斷:這是「為了全體人民共同的利益」。不過幾十年來,那些箝制和禁錮藝術自由的國家都受到了國際社會的嚴厲譴責,而這些批評的出發點是為了維護自由與人權。什麼樣的東西能夠或者不應進入公眾視野領域?這個問題曾經屬於更籠統的國家政治所關注的範疇,但現在對藝術創作的審查判斷傾向於由個人組成的小團體負責,由它們來承擔義務,做出判斷取捨。

宗教與家庭團體對藝術界所發生的事情有著敏銳、強烈的興趣,作品即使是最輕微的偏離了他們所認為的可接受或正統的價值標準,這些團體也會隨時提出抗議與批評。悲哀的是,世界上還存有幾個集權政治國家,在那裡,藝術家們一旦背離了權力集團所強加的標準規範,就會遭到審查和管控。在這些國家當中,有些藝術家團體或流派全部被禁,受到嚴格打壓,但也有些不屈不撓的藝術家儘管面臨連續不斷的威脅與干涉,還是堅持以他們的藝術去抵抗統治者的蠻橫邏輯。對於不守規範、不願屈從於強權意志的人,有些政府會嚴加懲戒,毫無顧慮,也完全不受良知譴責。在這樣的國家中,成為持異見的藝術家需要勇氣,也會活得相當艱難。從另一方面來說,一個溫和寬容的政權也可能會以另一種方式來抑制藝術創新──優越的生活讓藝術家們安逸舒適、無憂無慮,而這對激發真正的創造力並無助益。三、涉性之作

所有的藝術都是色情的。——古斯塔夫.克林姆

即使沒有直接明確描繪性行為,藝術也可能是色情的。西方藝術的歷史顯示,面對猶太-基督教那強制性、壓抑人性的道德正統,藝術家們總能想出聰明機智的辦法來規避這些禁慾的壁壘。不過性並非在所有文化中都是禁忌,在非基督教文化中,帶有尺寸比例誇大的性器官的人物就很常見,而這些形象經常被視為神聖豐饒的象徵,與強大的生殖能力是同義詞。史前的維納斯雕像通常呈現出極為豐滿的乳房、肥腴的大腿與腹部;古代的神明則經常有著挺立突出的巨大陽具;古希臘文獻中可看到肛交的插圖,更不用說印度的性典《愛經》了。所有這一切都表明,在不同的時代和地區,藝術無論以何種面貌呈現,都無意擺出羞怯或貞潔的端莊姿態,拒絕淪為禁慾道統的順民。

中世紀,隨著天主教會的強勢崛起,上述的圖形、影像被指斥為異端邪怪,是惡魔的作品,再想在藝術作品中直白露骨的描繪性行為或性象徵物,已經絕無可能。儘管有如此嚴格的壓制,藝術家們仍是繞著彎來表現性主題,但這或許更為淫穢色情。性再次出現了,不過是在《聖經》場景的掩飾庇護之下,因其形式隱晦,也沒有作者的坦白承認,這種性主題作品反倒更為墮落和有害。痛苦與愉悅快感通常交織在作品之中,例如受難殉道的宗教場景就常常如此。此類意象在畫作情境中既具有教化啟示意義,同時也令人惶惑不安,因為其中的受難者一般都不做任何努力去回避施虐者或迫害者,而是在整個受難過程中顯得光彩熠熠,顯露出神聖的優雅風采。由於是描繪《聖經》主題,藝術家們被允許去表現亂倫場景(例如《舊約》中的羅得被女兒灌醉,然後父女同寢以延續子嗣)、偷窺(例如蘇珊娜入浴被長老們偷看),或者虐待(例如地獄中的肉體折磨、信徒殉道等)。對希臘和羅馬神話故事的發掘,使得文藝復興時期的藝術家們有機會開發眾多的新主題,因為這些都是源自於那可敬的古代遺產,所以是合情合理的創作。例如以宙斯為表象形式的動物之愛,這位至高大神幻化為動物的外表去勾引誘姦女人;例如女同性戀,月亮女神黛安娜與水澤女神的場景便暗示了這種同性之愛,再例如以好色的森林神薩蒂爾為主題所描繪的姦淫妙齡女郎的狂暴色情敘事。令人驚訝的是,這些顯然是聲色犬馬的淫樂繪畫卻很少引起官方與民間的非議或躁動。這樣一個社會,明確宣示對道德正統的極大關注,但只要荒淫恣肆的色情披上了《聖經》或者古典的外衣,人們便能夠坦然接受,這種態度大概只能解釋為虛偽或口是心非。當性愛被呈現在文化或時代背景轉化與置換了的不同場景中時,就不會有前述這種寬容接納了。舉例而言,19世紀的觀眾們看到阿拉伯閨房中成群的妻妾或者戴著鐐銬鎖鏈的奴隸,照樣能賞心悅目,但對描繪當代的、他們所熟知的妓女樣貌的那類畫作,卻難以容忍。

藝術創作對性主題的表現逐漸變得愈來愈開放大膽,這種趨勢在20世紀下半葉達至頂點,特徵體現在社會和文化的雙重層面上,性行為得到了極大的自由度。對性的潛在危險(愛滋病的傳播)的警覺意識,看似又帶來了另一種類型的道德規範與約束,與此相伴的還有宗教極端主義的興起,以及大量充滿正義感的社團組織的出現,這些群體遊說和宣揚要對兒童與動物加以保護。或許這種新道德能起作用,但無論各種團體如何呼籲對性的控制約束,性的主題依舊貫穿融會於藝術當中。而藝術,無論是有意或無意,仍然還是,也將會是一種特別有效的方式手段,來規避擺脫任何打壓或控制性表達的企圖。

四、越界之作

美,是死亡的一種方式。其新穎、其強度,其陌生與奇異……總而言之,所有令人震驚或帶來感官衝擊的元素都證明了這一點。──保爾‧瓦雷里(PAUL VALÉRY)打破藝術的基本規則,就相當於跨越出界,擺脫藝術再現和創造性活動的常規。千百年來,所有的審美活動都根據明確的標準與規範來組織和實施,藝術家們只享有相當有限的自由和自主。大權在握的教會團體或政權體系、學院機構或資助者、保護人都嚴格約束控制著藝術家的創作。在這樣的情形下,藝術家們要自由不羈的展現他們那叛逆的想像力,要忽略並掃除所有藝術和社會意義上的清規戒律就絕非易事。

從19世紀開始,藝術界的醜聞非議就變得更為常見,浪漫主義運動為藝術家的社會身分注入了光輝的內涵,將他們提升為人類的引領者、反叛者和先知預言者。如此的角色擔當,是中世紀的手工藝人們和文藝復興時期的藝術家們從未奢望過的。逐漸的,教會和歐洲君主階層的影響力慢慢削弱,讓藝術界擁有更大的自由空間,也讓藝術家們有可能對有關美和高尚品味的老套訓誡、傳統標準的合理性提出質疑。有些藝術家完全沉浸於尋求一種看待世界的新方式的追索或努力中,將自己從資助人和官方保護人的圈子中解放出來。儘管他們擁有了更大的自由,但也有很多人發現自己淪陷於可怕的貧困當中。此外他們還要聽任於那些令人生畏的新生敵對力量的批駁非難,幾乎所有的官方藝術展覽都配有批評家和審核評判團。這些人有權裁定什麼才是良好的品位,這樣一來也就判定了一件作品的藝術價值,同時也是金錢價值。普通觀眾並非總能意識到那些在藝術圈曾掀起義憤波瀾的作品內在的爭議元素,即便是如今,我們也有這樣一種傾向,那就是更願意去封鎖或避而不談藝術史上那些騷動震盪的時刻。最初的印象派和立體派創作曾引發醜聞非議,但誰還會對此念念不忘、爭論不休呢?從那時起,爭議醜聞看似已成為家常便飯,屢見不鮮。藝術家們之前跨越常規和傳統實踐的邊界,為的是去嘗試擴張藝術再現領域的範疇,而現在他們則是故意為之,要去挑釁和刺激公眾。醜聞能帶來回報。甚至要想確保成功,這很可能已經成為必要的前提──作品要吸引觀眾的眼光,讓人縈懷不安。通過舉辦展覽展出那些令人震驚或感到冒犯的作品,從而為自己贏得名氣,曾有過如此作為的藝術家非常之多,無法盡數。而媒體也非常熱中於報導這一類擾動公眾視聽、激起社會義憤的事件,對那些渴望曝光宣傳、喜歡鼓噪炒作的部分藝術界人士而言,大眾傳媒是他們最完美的盟友和搭檔。

面對藝術界的這一新的發展方向,我們無能為力,只能感慨那些驚世駭俗的當代作品何其之多。這一潮流趨勢其實也有值得憂慮之處,因為現在呈現在公眾面前的是一連串令人眼花繚亂、不知所措的挑戰,而且這些刺激和挑釁比以往更令人惶惑不安、咄咄逼人。此外這也引發人們更深層次的思考:譁眾取寵或激怒觀眾、擾亂視聽難道成為一種不可違逆、不可置疑的新的藝術法則,所有的創作活動都必須將此奉為圭臬,視之為不二法門?難道藝術創作的唯一目標就是製造醜聞爭端?

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價