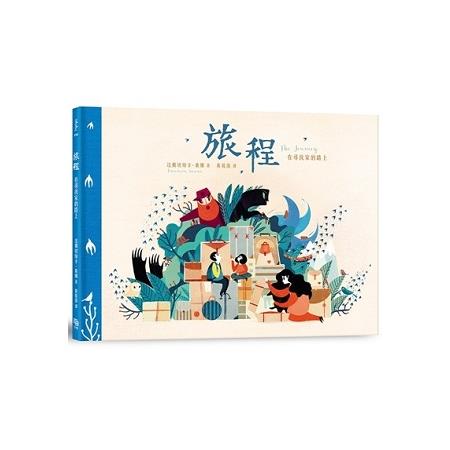

旅程:在尋找家的路上

活動訊息

內容簡介

《兒童權利公約》第22條

如果因為迫害、戰爭或暴力而被迫離開家園、成為難民,

你有權力請求特殊保護及幫助。

戰爭開始之後,每天都發生了許多壞事。一天,戰爭帶走了我爸爸。

媽媽說,我們必須要離開原本的家,前往另外一個有許多高山的國家。

雖然我們都很不想去,但媽媽說,只要去那裡,我們再也不必害怕。

我們在夜裡行動,愈走愈遠,拋下的東西愈多。

抵達邊界時,一道巨大無比的牆擋住了我們的去路。

守衛說:「你們不准通過。快回去!」

我們只能躲躲藏藏,直到媽媽付給一個陌生人錢,他便領著我們穿越邊境。

我以為,這就是終點……

天上的鳥兒是否也在尋找新的家呢?

希望我們也能像天上的鳥兒一樣,順利找到新的家。

在那個家,我們再也不必擔心受怕,可以重新開始我們的故事。

本書特色

移民/難民的困境,近年愈發突顯並受到關注,成為全球性問題,其背後隱藏著許多人的生命故事。作者透過與移民訪談,透過圖像及隱喻手法說出這些故事,呈現難民們堅韌無比的內在。

除了獨特的故事,這本書豐富的視覺元素也另人著迷,如候鳥象徵了遷徙,穿越森林與動物則隱喻著尋求新生活與對未知的好奇。這個故事,包含了戰爭、死亡、淚水,很適合引領孩子認識與思考各地難民問題,培養國際觀,並進而學習理解、接納與寬容地對待與自己不同背景的人們。

名人推薦

得獎記錄

☆2017年 國際特赦組織特別獎 (Amnesty CILIP Honour)

☆2017年 以撒‧傑克‧濟慈圖書獎榮譽獎 (Ezra Jack Keats Book Award of 2017)

☆2017年 美國兒童圖書館協會推薦童書 (ALSC Notable Children’s Book of 2017)

☆2017年 青少兒圖書協會國際圖書榮譽選書 (2017 USBBY Outstand International Books List)

☆2017年 美國聯合童書中心選書 (CCBC Choices 2017)

☆2016年 紐約公共圖書館最佳兒童選書 (The New York Public Library’s Best Book for Kids)

☆2016年 《紐約時報》傑出童書 (New York Times’ Notable Children’s Book of 2016)

2016年 《華爾街日報》最佳童書 (The Wall Street Journal’s Best Children’s Books of 2016)

2016年 《出版人週刊》最佳圖書 (Publishers Weekly’s Best Books of 2016)

2016年 《柯克斯評論》最佳繪本 (Kirkus Review’s Best Picture Books of 2016)

☆2016年 《學校圖書館週刊》最佳繪本 (School Library Journal’s Best Picture Books of 2016)

☆2016年 《衛報》最佳兒童圖書 (The Guardian’s Best Children’s Books of 2016)

國際媒體推薦

「美麗又充滿力量。」──《衛報》

「讓人無法呼吸的、視覺上意境非常深遠的故事。」──《紐約時報》

名人推薦

何榮幸《報導者》總編輯

幸佳慧 兒童文學作家

邱伊翎 台灣人權促進會祕書長

李貞慧 兒童文學工作者

林蔚昀 作者.波蘭語譯者

洪仲清 臨床心理師

洪淑玲 心理師

廖芸婕 國自由記者

廖雲章 心理師

譚惋瑩 雙寶娘.專欄作家

*適讀年齡:1.學齡前(3-6歲);2.國小低中(7-10歲);3.國小中高(9-12歲)

序/導讀

推薦序

在閱讀這些書之後,我們可以和孩子談些什麼

林蔚昀◎作家,波蘭語譯者

最近,我常常想起波蘭女詩人辛波絲卡的詩〈在世紀的尾聲〉,以及詩中的前兩段:

我們的二十世紀本來應該比以前更好。

現在它已經來不及證明這一點了,

它的年事已高,

步履蹣跚,

呼吸急促。

發生了太多

本來不應該發生的事。

而那些本來應該到來的。

沒有到來。

這首寫於上個世紀末的詩,在這個世紀初依然雋永,不知道該令人欣慰好文學的價值是永恆的,還是悲傷這個世界沒有改變。正如辛波絲卡所言,饑荒、戰爭依然不斷上演,而且有如紙牌效應般,不幸與混亂接二連三發生。

在敘利亞,大量的人們為了逃離戰火離鄉背井,來到歐洲,成了難民(沒錯,他們在自己的故鄉並不叫「難民」)。歐洲因為令人措手不及的難民潮而陷入分裂,仇外、種族歧視的言行紛紛出籠。在某些國家(比如波蘭、匈牙利),提倡保守、排外的右派政黨聲勢逐漸壯大,民主和人權價值深受威脅。同時,在世界各地,恐怖攻擊事件亦不時發生,在許多人的生命中留下創傷陰影,也在社會中引起不安及恐懼。

戰爭、逃難、移民、恐攻、創傷這些議題是困難的。但是,要因為困難而不和孩子談嗎?即使父母出於保護之心,不和孩子談這些,孩子也會從其他的孩子或大人口中,聽到這些事,而他們所接收到的訊息不一定是正確的。

歐洲難民問題爆發時,我們還住在波蘭。孩子從幼兒園回家,告訴我難民是壞人,因為他的同學這麼說。我聽到這句話很震驚,開始和他解釋戰爭,以及人們為什麼要逃離自己的故鄉。我解釋得吃力,孩子聽得懵懂,至今我還不知道,自己是否有好好解釋,是否過度說教,是否因為太激動(「難民是壞人」這句話真是赤裸的歧視啊,但當時整個波蘭社會都充滿了這種歧視)而嚇到了他。

如果,我們手上有《暴風雨過後:用愛拂去心中的恐懼》這本書,那會很好。這樣我就可以告訴他,遇到創傷經驗或困難處境時,他或我可能會有什麼樣的感覺,而我們如何把傷心難過說出來,支持彼此走過生命中的幽谷。我可以和他討論,政治如何影響生活,我們家的低迷氣氛不是因為我們家之中有任何人做錯了什麼,而是因為我和他的爸爸擔心外在的政治局勢。

如果,那時候我們手上有《旅程:在尋找家的路上》這本書就好了。那樣我就可以用溫柔的方式和孩子訴說這嚴肅又沉重的議題,就像給他看一朵帶刺的玫瑰。當孩子看到主角們所居住的美麗海邊城市,他也許會想到自己居住的美麗內陸城市。於是,當他看見主角們為了尋找一個比較安全善良的世界被迫離開家鄉、跨越重重危險的邊界……他會對這些像我們一樣的平凡人有更多的同理。

如果,我們在離開波蘭、來到臺灣之前,能夠先看過《候鳥移工》,那就太好了。我可以用這本書和孩子談論什麼是遷移,什麼是適應一個新環境、新社會,和他解釋臺灣社會其實由許多移民和移工組成,而我們身為其中一份子,可以如何尊重、了解他人的族群及文化。

以上是我讀這三本繪本,可以和孩子談的事。這些事都和我們的生活息息相關,這是為什麼我們會談論它們。不同的父母,可以用不同的方式和他們的孩子談論這三本書。或許,他們不會談戰爭、難民、政治,而會談性別(為什麼主角都是女人或女孩?)、工作、夢想。我想,有很多可談的事。雖然這些書所觸及的事物看似離大部分臺灣人的日常很遙遠,但是剝開表面的恐攻、難民、移工等議題,裡面的核心都是:不同的人們,如何面對生命中的困境,努力追求一份更好的生活。這份希望和渴求,是跨越國界和時空的。

當然,我們也可以不和孩子們談論,就讓這些繪本強壯、美麗、豐富的語言直接打動孩子的內心,讓他們自己去細細思索、品味這些故事,去比較這些經驗是否能和他自己的經驗或他看過的繪本對話。

我相信這些繪本有和孩子溝通的力量。更重要的是,我相信孩子有理解這些繪本的力量。

推薦序

當世界有陰影時,讓孩子引領我們走向光亮

洪美鈴 ◎ 心理師媽媽

《旅程:在尋找家的路上》

二次大戰時,倫敦經歷空襲轟炸,當時的心理學家發現,當父母以處變不驚的態度帶著孩子躲避空襲,在父母所創造的心理空間裡感到安全時,戰爭與空襲較不會成為孩子的內在創傷。換個角度來看,父母需要什麼樣的勇氣與堅定的信念,才能安頓自己的焦慮驚恐,為孩子創造這樣的安全空間?

故事裡的母親用冒險來詮釋未知,用溫柔來包覆害怕,用希望來支撐疲憊。透過孩子的敘說,輕淡卻寫實的直指,人類安全感的核心是對穩定的嚮往。我們身處在溫暖安全的家園,是我們應當細數而感恩的幸福。這樣的幸福卻不能遮蔽住雙眼,不去正視身處戰爭與不幸中的另一群人,反而值得藉此為議題,和孩子們談談有多少人期待安全的歸屬,落地開展自己的故事。

孩子們問我:「戰爭是什麼?我們會有戰爭嗎?會死掉嗎?」如同故事敘說的氛圍,我們輕淡而寫實的討論著。「我希望不要有戰爭,戰爭就是兩個國家,或者兩群人因為在搶些什麼東西在打架。只要打架就會有人受傷,也會有人死亡。世界上的確有人活在戰爭之中,他們也為了活下去必須逃跑,我們活得好好的不用逃,那就是我們每天最值得感謝的地方,好好運用我們的這一天吧!去祝福辛苦的人,去做點什麼讓世界更美好。」

「故事聽完,你們還想到了什麼?」,我問。孩子想起曾經受傷住院,他吵著要回家,但他記得我捧著他的臉,看進他的眼睛說,「不怕,有媽媽在的地方,就是我們的家。」父母面對、接納困境是個挑戰,然後帶著冒險的精神,想好面對未知的步驟,再把步驟轉成孩子懂的語言,並且不忘在其中灌注希望。當父母可以將要面對的事物對孩子說一遍,不但孩子能安心,自己心裡那個對意外與未知的害怕,也會隨之平靜~

推薦序

故事中的孩子,如何想像自己的故事?

廖芸婕 ◎ 跨國自由記者

《暴風雨過後:用愛拂去心中恐懼》、《旅程:在尋找家的路上》、《候鳥移工》三本兒童繪本裡,故事的主人翁,都觀察著周遭令他們霧裡看花的成人世界,在年幼的腦海裡,構築了自己的小小故事。這些「故事中的故事」,與周身混沌未明的處境對照之下,既相互襯托、又形成強烈對比。

我平日很少翻看兒童繪本,尤其是社會議題性較強的紀實繪本。成長的過程裡,閱讀文字多於繪畫或影像,漸漸地也成了自己仰賴語言聽故事、寫故事、說故事的慣性。然而,在視覺的世界裡,故事的表述可以有豐富的層次、有包羅萬象的細節、有跨越年齡層的情緒流動,或甚至,能促進穿透國界及語言的相互理解。

這三本繪本,恰恰好就貼合這樣跨世代、跨文化的議題元素。近年來,國際上不乏紀錄者或創作者以蹲點、臥底、採訪等方式,貼近繪本中著焦的恐怖主義、難民、經濟移民、移工等這些議題發生的場域,將現況化為紀實般的著作。

然而,我們很少有機會看見事件背後,由兒童出發的感觸與角度;在以事件為主軸的作品呈現上,也鮮少有機會思考:兒童的視角將如何接受這些資訊?

《暴風雨過後:用愛拂去心中恐懼》、《旅程:在尋找家的路上》、《候鳥移工》奠基在巴黎恐攻、歐陸移民、往返墨西哥與加拿大的門諾教徒移工等真實事件。有作者親自接觸當事人,訪談之後,畫下社會動盪與衝擊下,家庭成員掙扎存活與相互陪伴的過程;有作者本身就是精神病理學醫師、兒童心理創傷專家,透過繪畫,提醒具有兒童的家庭在經歷創傷、掩蓋傷口的過程裡,各種幽微細膩之處。

乘載著赤裸裸世間殘酷樣態的,卻是瑰麗的繪本,帶出一種既寫實又魔幻的味道。我們看見的童言童語,既可愛天真,卻又彷彿是稚嫩的身體為了必須抵禦各種洪流,繼續長大,而不得已之舉──以充滿想像力的故事,分擔心靈的一些重量。

繪本中,家人的角色與陪伴,是影響孩子理解外界真實事件、建構故事的關鍵因素。在書頁之間,我們想起戈馬克‧麥卡錫小說《長路》裡,走在荊棘密布的末日中相互依存的父子;想起電影《美麗人生》裡,將納粹集中營假扮為遊戲場,努力呵護兒子童真的爸爸;又或者電影《非法正義》裡,亡命天涯、倔強卻溫柔地照顧兒子的父親,保護他免於步上自己的後塵。

「媽媽說,我們很幸

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價