女力設計100年

Femmes designers : Un siecle de creations

第一本完整爬梳百年來頂尖女性設計師在設計&藝術史上的角色地位演變、作品風格和創作概念...

內容簡介

設計的世界,她們撐起一片天!

◆第一本完整爬梳百年來頂尖女性設計師在設計&藝術史上的角色地位演變、作品風格和創作概念

◆以編年史方式,依序介紹各年代引領當代藝術流派風潮的女性設計師,如新藝術運動→包浩斯→現代主義→普普藝術→1980/1990/2000年代

◆完整收錄上百位頂尖女設計師,包括當今最知名最夯最具影響力的設計團隊、設計公司、設計品牌。全彩精印400餘張設計手稿、作品、史料

◆設計師涵蓋歐亞美三洲,設計領域包括建築、家具、燈具、繪畫、雕塑、器皿、飾品、織品、室內裝潢、平面設計等

◆另闢專欄介紹解析設計相關知識、運動潮流、組織產業,如設計學院、設計工坊、工藝聯盟、設計風格&品牌、養成教育、未來發展趨勢

◆訪問相關領域的專業人士,如博物館館長、設計協會會長和設計史學者,深入探討各種設計議題

◆中文書市尚未有以女性設計師為主題的專書,本書可補此缺憾。讓讀者知道在設計的世界裡,女性設計師的專業表現及精采創作已不可小覷,甚至超越男性!

從20世紀初起,設計就是為男性所主宰的世界,他們遍布在工業、工程及建築等領域;女性長久以來都是缺席的。然而有些女性設計師在家具設計,甚至在整個家居相關產業的發展史上,扮演著重要關鍵角色。羅丹與卡蜜兒,我們今天知道他們之間有所不同。但我們分辨得出柯比意的作品和法國女室內設計師夏洛‧佩里安(Charlotte Perriand)的創作有何差異嗎?

將近一個世紀後,女性設計師終於躍居第一線。不論是獨立創作者、出版發行人,還是藝廊經營者或策展人,她們都在各個領域發揮高度創造力,表現亮眼。從包浩斯的代表人物瑪麗安娜‧布蘭特(Marianne Brandt)到當代建築大師札哈‧哈蒂(Zaha Hadid),從國際頂尖設計大師安德蕾‧普特曼(Andree Putman)到法國首屈一指女設計師瑪妲莉‧格哈塞(Matali Crasset),本書透過400多件史料手稿和設計作品,帶你回顧並深入了解當代設計世界及現今新藝術領域裡,最偉大的女性設計師,其生平、作品、創作風格、設計概念。

◆第一本完整爬梳百年來頂尖女性設計師在設計&藝術史上的角色地位演變、作品風格和創作概念

◆以編年史方式,依序介紹各年代引領當代藝術流派風潮的女性設計師,如新藝術運動→包浩斯→現代主義→普普藝術→1980/1990/2000年代

◆完整收錄上百位頂尖女設計師,包括當今最知名最夯最具影響力的設計團隊、設計公司、設計品牌。全彩精印400餘張設計手稿、作品、史料

◆設計師涵蓋歐亞美三洲,設計領域包括建築、家具、燈具、繪畫、雕塑、器皿、飾品、織品、室內裝潢、平面設計等

◆另闢專欄介紹解析設計相關知識、運動潮流、組織產業,如設計學院、設計工坊、工藝聯盟、設計風格&品牌、養成教育、未來發展趨勢

◆訪問相關領域的專業人士,如博物館館長、設計協會會長和設計史學者,深入探討各種設計議題

◆中文書市尚未有以女性設計師為主題的專書,本書可補此缺憾。讓讀者知道在設計的世界裡,女性設計師的專業表現及精采創作已不可小覷,甚至超越男性!

從20世紀初起,設計就是為男性所主宰的世界,他們遍布在工業、工程及建築等領域;女性長久以來都是缺席的。然而有些女性設計師在家具設計,甚至在整個家居相關產業的發展史上,扮演著重要關鍵角色。羅丹與卡蜜兒,我們今天知道他們之間有所不同。但我們分辨得出柯比意的作品和法國女室內設計師夏洛‧佩里安(Charlotte Perriand)的創作有何差異嗎?

將近一個世紀後,女性設計師終於躍居第一線。不論是獨立創作者、出版發行人,還是藝廊經營者或策展人,她們都在各個領域發揮高度創造力,表現亮眼。從包浩斯的代表人物瑪麗安娜‧布蘭特(Marianne Brandt)到當代建築大師札哈‧哈蒂(Zaha Hadid),從國際頂尖設計大師安德蕾‧普特曼(Andree Putman)到法國首屈一指女設計師瑪妲莉‧格哈塞(Matali Crasset),本書透過400多件史料手稿和設計作品,帶你回顧並深入了解當代設計世界及現今新藝術領域裡,最偉大的女性設計師,其生平、作品、創作風格、設計概念。

名人推薦

【專文推薦】

林榮泰(台灣藝術大學設計學院院長)

看看本書傑出的女性設計師對設計的詮釋與看法,展現對設計不同的心境、態度與夢想。不難體會過去百年的設計發展,如果少了她們的貢獻與參與,「好設計」將遜色不少。

張光民(台灣創意設計中心執行長)

透過本書所描寫設計師的文章,我們能夠從中學習到更多思考的出發點,更多層面的設計可能性,並看見女性設計師在設計領域所付出的貢獻與成就。

【好感推薦】

王陳彩霞(夏姿設計總監)

王怡穎(設計師)

周育如(水越設計負責人)

徐莉玲(學學文創志業董事長)

馮亞敏(喜事國際創辦人)

設計界的女先驅,如英國的麥當諾姐妹、艾琳.格雷、夏洛特.佩里安、佛蘿倫絲.克諾、蓋兒.奧倫蒂,到今天的札哈.哈蒂、西班牙設計巨星派翠西亞.烏葵拉,以及瑞典天才四人組Front Design……瑪西詠.維尼亞的《女力設計100年》是第一本講述女性設計史的作品。令人愛不釋手!──Elle雜誌

總算有本書向女性創造力致敬。女設計師在一個仍以男性為主的領域工作,但其實她們一直都在:艾琳.格雷、夏洛特.佩里安、蓋兒.奧倫蒂和她大名鼎鼎的「蝙蝠燈」(Pipistrello)…… 今天,她們躍居第一線,個個是厲害角色:如流線風格代言人札哈.哈蒂;或派翠西亞.烏葵拉,滿腦子古怪奇幻的想像。這是一部豐富生動的人物誌。不可不收藏!──《電視全覽》(Telerama)

透過一系列女性創作者的人物介紹,瑪西詠.維尼亞將從19世紀末到21世紀初這段動人的女力設計史娓娓道來。太長一段時間,這些女創作人被侷限在男性設計的空間中。這部作品揭示了她們一路走來的艱辛。而這也正是本書最強大之處:它不僅是一本單純的設計史,讀者從字裡行間領略到的,更接近一部女性解放史!──《快報》(L’Express)

設計新寶典!

作者意不在知道所謂「女性設計」是否存在,而是在揭開歷史上不為人知或遭人遺忘的一面,為20世紀的女設計師討回公道。

這部作品圖文並茂,增添特地做的訪談,資料更臻完整。作者瑪西詠.維尼亞創造了一部經典參考書,兼具教育性與實用性,無論內行人或新手都能各取所需,得到滿足。──《費加洛增刊》(Figaro Plus)

女性設計師在男性創作者的陰影下度過了一整個世紀。今天,她們掌握了天下!──Cote Magazine

整本書架構出一段獨特的設計史:向『做』東西的女性(手工藝職人、設計師、創作者、發行商等)致上崇高的敬意。──Intramuros雜誌

女性的自由而發想力十足的設計筆觸處處可見:機能性的作品,充滿玩心的作品,討人喜歡,有時還撩人心弦。她們處理材質的手法極具個人風格。就憑著那麼一點比較有人味的小東西,設計不再屬於冰冷剛硬的高科技,而變得比較貼近我們的呼吸。──《裝潢萬歲》(Viva Deco)

你知道嗎?在Kartell、Front Design和Marimekko這些知名品牌背後,都藏著女人。《設計女力》是一本獨一無二的設計書!──《北方住宅》(Maisons du Nord)

《女力設計100年》彌補不公平,為正義發聲(誰還記得柯比意工作室出品的家具其實出自夏洛特.佩里安之手?)。──《藝術雜誌》(Art Magazine)

林榮泰(台灣藝術大學設計學院院長)

看看本書傑出的女性設計師對設計的詮釋與看法,展現對設計不同的心境、態度與夢想。不難體會過去百年的設計發展,如果少了她們的貢獻與參與,「好設計」將遜色不少。

張光民(台灣創意設計中心執行長)

透過本書所描寫設計師的文章,我們能夠從中學習到更多思考的出發點,更多層面的設計可能性,並看見女性設計師在設計領域所付出的貢獻與成就。

【好感推薦】

王陳彩霞(夏姿設計總監)

王怡穎(設計師)

周育如(水越設計負責人)

徐莉玲(學學文創志業董事長)

馮亞敏(喜事國際創辦人)

設計界的女先驅,如英國的麥當諾姐妹、艾琳.格雷、夏洛特.佩里安、佛蘿倫絲.克諾、蓋兒.奧倫蒂,到今天的札哈.哈蒂、西班牙設計巨星派翠西亞.烏葵拉,以及瑞典天才四人組Front Design……瑪西詠.維尼亞的《女力設計100年》是第一本講述女性設計史的作品。令人愛不釋手!──Elle雜誌

總算有本書向女性創造力致敬。女設計師在一個仍以男性為主的領域工作,但其實她們一直都在:艾琳.格雷、夏洛特.佩里安、蓋兒.奧倫蒂和她大名鼎鼎的「蝙蝠燈」(Pipistrello)…… 今天,她們躍居第一線,個個是厲害角色:如流線風格代言人札哈.哈蒂;或派翠西亞.烏葵拉,滿腦子古怪奇幻的想像。這是一部豐富生動的人物誌。不可不收藏!──《電視全覽》(Telerama)

透過一系列女性創作者的人物介紹,瑪西詠.維尼亞將從19世紀末到21世紀初這段動人的女力設計史娓娓道來。太長一段時間,這些女創作人被侷限在男性設計的空間中。這部作品揭示了她們一路走來的艱辛。而這也正是本書最強大之處:它不僅是一本單純的設計史,讀者從字裡行間領略到的,更接近一部女性解放史!──《快報》(L’Express)

設計新寶典!

作者意不在知道所謂「女性設計」是否存在,而是在揭開歷史上不為人知或遭人遺忘的一面,為20世紀的女設計師討回公道。

這部作品圖文並茂,增添特地做的訪談,資料更臻完整。作者瑪西詠.維尼亞創造了一部經典參考書,兼具教育性與實用性,無論內行人或新手都能各取所需,得到滿足。──《費加洛增刊》(Figaro Plus)

女性設計師在男性創作者的陰影下度過了一整個世紀。今天,她們掌握了天下!──Cote Magazine

整本書架構出一段獨特的設計史:向『做』東西的女性(手工藝職人、設計師、創作者、發行商等)致上崇高的敬意。──Intramuros雜誌

女性的自由而發想力十足的設計筆觸處處可見:機能性的作品,充滿玩心的作品,討人喜歡,有時還撩人心弦。她們處理材質的手法極具個人風格。就憑著那麼一點比較有人味的小東西,設計不再屬於冰冷剛硬的高科技,而變得比較貼近我們的呼吸。──《裝潢萬歲》(Viva Deco)

你知道嗎?在Kartell、Front Design和Marimekko這些知名品牌背後,都藏著女人。《設計女力》是一本獨一無二的設計書!──《北方住宅》(Maisons du Nord)

《女力設計100年》彌補不公平,為正義發聲(誰還記得柯比意工作室出品的家具其實出自夏洛特.佩里安之手?)。──《藝術雜誌》(Art Magazine)

編輯推薦

Dears

先聲明,雖然這書從介紹的主角們、作者、譯者,再到編者、美術設計、行銷企畫,清一色都是女性,但絕無意挑起兩性議題爭端。我們也知道,好的設計不分性別、年齡或膚色。這些主角不僅是女性,更重要的是,她們的身分是設計師;用性別來評量她們的作品,未免魯莽草率。

然而,設計的世界從20世紀初起就長期為男性所主宰,卻也是不爭的事實。女性礙於受教育權、工作權和社會地位所限,在設計發展史上,一路走來都相當艱辛,甚至受到刻意打壓……

君不見,在1920年代的包浩斯學院,女性就被劃歸在具「女紅」意象的紡織和陶藝工坊學習;「陽剛」的木工和金屬工坊,則普遍被認為不是女生該來的地方;建築學科更是禁止女生選課,理由竟是:「我們反對養成女性建築師。」而各個工坊的女性講師更是闕如。

來到法國,大師柯比意則對一心景仰他,來到他工作室毛遂自薦的夏洛特‧佩里安(Charlotte Perriand),以斷然口吻拒絕:「小姐,我們這裡可不繡抱枕的。」之後則對佩里安進入工作室後的表現和貢獻,屢屢有意忽略不提。所以,你可知道柯比意工作室的家具設計多出自佩里安之手?(包括那金屬鋼管外露、人人都想擁有的不敗經典Grand Confort沙發)(而沙文作風、父權思維的這一面,在我早前編輯的《發現之旅:柯比意》一書中根本沒揭露。所以我眼裡的大師,一直都是才華橫益、拒斥窠臼、著述講演、提攜後進的現代建築標竿。)

即便到了21世紀,兩性理應平權的現代,建築師札哈‧哈蒂仍被刻意冠上「女暴君」、「角尺女神」封號;作品屢被評為「紙上建築」──不具功能性,難以實現;《時代》雜誌甚至說她的盛名來自「胎死腹中的計畫,而非實際完成的計畫。」(包括咱那座不見天日的台中古根漢美術館)但面對批評,大師繼續在各知名建築學院用創意撼動人心,而’03年美國辛辛那提的當代藝術中心落成開幕,則證明她的革命性設計確實能落實;‘04年成為普立茲克獎創立26年來首位獲獎的女性建築師,則肯定她的表現,還她公道。但大師仍只一本初衷地說:「我繼續相信不可能。」而回歸創作和設計本身,女性特質的展現──生活出發、回應需求、人性思考、感性訴求、傳遞情感、重視細節╱創意╱舒適╱美感……在在呼應也展現了設計的精神。

從這些設計師身上,我們看到人人都是一個時代設計精神的展現。而這本書,就是向這些設計繆思,還有她們的創作經歷、奇思妙想、設計風格、精采作品,致上最高敬意!100年,向大家推薦這本《女力設計100年》!還有限量精美贈品「典藏百年設計」月曆送給你!(文/繆思文化主編曹慧)

先聲明,雖然這書從介紹的主角們、作者、譯者,再到編者、美術設計、行銷企畫,清一色都是女性,但絕無意挑起兩性議題爭端。我們也知道,好的設計不分性別、年齡或膚色。這些主角不僅是女性,更重要的是,她們的身分是設計師;用性別來評量她們的作品,未免魯莽草率。

然而,設計的世界從20世紀初起就長期為男性所主宰,卻也是不爭的事實。女性礙於受教育權、工作權和社會地位所限,在設計發展史上,一路走來都相當艱辛,甚至受到刻意打壓……

君不見,在1920年代的包浩斯學院,女性就被劃歸在具「女紅」意象的紡織和陶藝工坊學習;「陽剛」的木工和金屬工坊,則普遍被認為不是女生該來的地方;建築學科更是禁止女生選課,理由竟是:「我們反對養成女性建築師。」而各個工坊的女性講師更是闕如。

來到法國,大師柯比意則對一心景仰他,來到他工作室毛遂自薦的夏洛特‧佩里安(Charlotte Perriand),以斷然口吻拒絕:「小姐,我們這裡可不繡抱枕的。」之後則對佩里安進入工作室後的表現和貢獻,屢屢有意忽略不提。所以,你可知道柯比意工作室的家具設計多出自佩里安之手?(包括那金屬鋼管外露、人人都想擁有的不敗經典Grand Confort沙發)(而沙文作風、父權思維的這一面,在我早前編輯的《發現之旅:柯比意》一書中根本沒揭露。所以我眼裡的大師,一直都是才華橫益、拒斥窠臼、著述講演、提攜後進的現代建築標竿。)

即便到了21世紀,兩性理應平權的現代,建築師札哈‧哈蒂仍被刻意冠上「女暴君」、「角尺女神」封號;作品屢被評為「紙上建築」──不具功能性,難以實現;《時代》雜誌甚至說她的盛名來自「胎死腹中的計畫,而非實際完成的計畫。」(包括咱那座不見天日的台中古根漢美術館)但面對批評,大師繼續在各知名建築學院用創意撼動人心,而’03年美國辛辛那提的當代藝術中心落成開幕,則證明她的革命性設計確實能落實;‘04年成為普立茲克獎創立26年來首位獲獎的女性建築師,則肯定她的表現,還她公道。但大師仍只一本初衷地說:「我繼續相信不可能。」而回歸創作和設計本身,女性特質的展現──生活出發、回應需求、人性思考、感性訴求、傳遞情感、重視細節╱創意╱舒適╱美感……在在呼應也展現了設計的精神。

從這些設計師身上,我們看到人人都是一個時代設計精神的展現。而這本書,就是向這些設計繆思,還有她們的創作經歷、奇思妙想、設計風格、精采作品,致上最高敬意!100年,向大家推薦這本《女力設計100年》!還有限量精美贈品「典藏百年設計」月曆送給你!(文/繆思文化主編曹慧)

目錄

推薦序一 「交鋒」下的「好設計」──林榮泰(國立台灣藝術大學設計學院院長)

推薦序二 設計的精神,女性特質的展現──張光民(台灣創意設計中心)

推薦序三

序言

Ch1 新藝術

- 瑪格麗特&法蘭西絲‧麥當諾姊妹Margaret & Frances Macdonald(英國裝飾藝術設計師)

(專欄)格拉斯哥學院

- 尤塔‧希卡Jutta Sika(奧地利設計師)‧蒂妲‧莫澤Dita Moser(波蘭設計師)‧瓦莉‧維瑟提耶Vally Weiselthier(奧地利陶藝家)‧瑪麗亞‧史特勞斯-利卡茲Maria Strauss-Likarz(波蘭裔美國藝術家)

(專欄)維也納工坊

(專欄)凡妮莎‧貝爾Vanessa Bell(英國設計師)與歐米茄工坊

(分析)女性的創作領域

Ch2 包浩斯

- 安妮‧亞伯斯Anni Albers(猶太裔德國織品設計師)

(專欄)君妲‧史陶佐Gunta Stolzl,不讓鬚眉女大師

- 瑪麗安娜‧布蘭特Marianne Brandt(德國金工設計師)

- 莉莉‧瑞克Lilly Reich(德國室內設計師)

(專欄)工藝聯盟與女性

(專欄)法蘭克福廚房

(分析)女設計師的養成教育

Ch3 1920-1930年代

- 艾琳‧格雷Eileen Gray(愛爾蘭建築師暨家具設計師)

(專欄)E-1027,現代主義先驅

- 莉娜‧弗特蘭Line Vautrin(法國雕塑家暨珠寶設計師)

(專欄)卡斯泰因風格

(專欄)桑妮亞‧德洛內Sonia Delaunay(烏克蘭裝飾藝術畫家),集所有藝術於一身

- 夏洛特‧佩里安Charlotte Perriand(法國室內設計師)

Ch4 現代主義

- 伊娃‧澤索Eva Zeisel(匈牙利陶藝家)

- 佛蘿倫絲.克諾Florence Knoll(美國家具設計師)

(專欄)Knoll家具公司

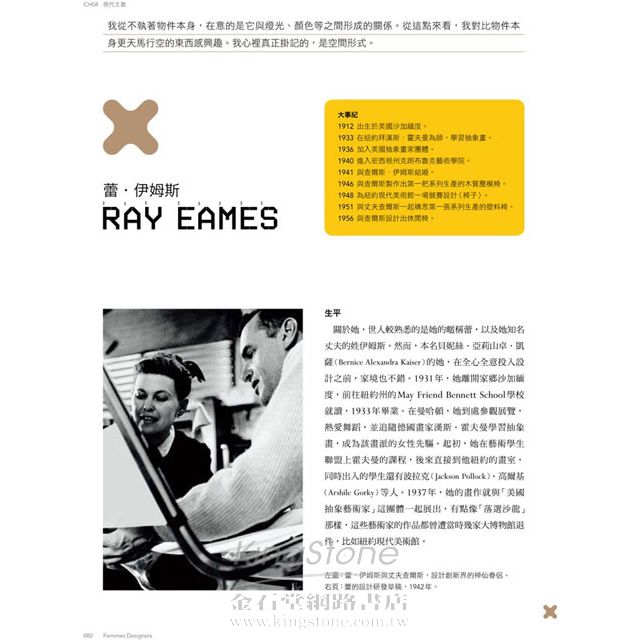

- 蕾‧伊姆斯Ray Eames(美國家具設計師)

(專欄)女性在官方機構的形象

(訪談)寶拉‧安東尼里Paola Antonelli,紐約現代美術館設計部門主任及策展人

- 安諾.瑪賽奧‧阿爾托Aino Marsio Aalto(芬蘭建築師)

(專欄)Artek家具設計公司

- 露西安娜.戴Lucienne Day(英國織品設計師)

- 娜娜‧迪索爾Nanna Ditzel(丹麥家具設計師)

- 莉娜‧波‧巴迪Lina Bo Bardi(義大利建築師)

- 珍妮‧拉維利耶Janette Laverriere(瑞士家具暨室內設計師)

Ch5 普普年代

- 安娜‧卡斯特里‧費里耶利Anna Castelli Ferrieri(義大利建築師暨家具設計師)

(專欄)Kartell,一個家族企業

- 蓋兒‧奧倫蒂Gae Aulenti(義大利室內及工業設計師)

(專欄)Prisu風格

(分析)趨勢顧問公司,風格的推手

- 南妲‧維戈Nanda Vigo(義大利藝術家暨設計師)

- 瑪麗亞‧佩葛Maria Pergay(法國藝術家暨設計師)

- 克蘿德‧拉拉納Claude Lalanne(法國珠寶及家具設計師)

(專欄)Marimekko,一則女人們的故事

Ch6 1980年代

- Cocktail(德國設計二人組)

- 娜妲莉‧杜巴斯吉耶Nathalie du Pasquier(法國畫家暨設計師)

(專欄)曼菲斯震撼彈

- 瑪汀‧貝丹Martine Bedin(法國藝術家暨設計師)

- 伊莉莎白‧嘉胡斯特Elisabeth Garouste(法國藝術家暨設計師)

(專欄)瑪麗-克莉絲汀.朵內Marie-Christine Dorner(法國設計師),「新一代的夏洛特‧佩里安」

- 安德蕾‧普特曼Andree Putman(法國室內建築師)

(專欄)伊莎貝拉‧艾貝Isabelle Hebey(法國工業設計師),男性世界中的女性觀點

(訪談)傑哈‧萊澤Gerard Laize,巴黎「室內設計創新加值協會」會長

(專欄)設計刊物女推手

Ch7 1990年代

- 寶拉‧納弗內Paolo Navone(義大利家具設計師)

- Tse & Tse Associees(法國設計二人組)

- 瑪妲莉‧格哈塞Matali Crasset(法國工業設計師)

- Bless(德奧設計二人組)

- 赫拉‧尤格魯斯Hella Jongerius(荷蘭工業設計師)

(訪談)芮妮‧拉梅克斯Renny Ramakers(荷蘭設計史學者)

(專欄)設計女神榜

Ch8 2000年代

- 札哈‧哈蒂Zaha Hadid(伊拉克裔英國建築師)

- 喬安娜‧葛拉溫德Johanna Grawunder(義大利建築師暨設計師)

(訪談)瓦蕾莉.紀堯姆Valerie Guillaume,巴黎現代藝術博物館暨工業設計中心設計資產部部長

- 派翠西亞‧烏葵拉Patricia Urquiola(西班牙建築師暨設計師)

- 英迪婭‧馬達維India Mahdavi(埃及伊朗裔室內建築及家具設計師)

- 佛蘿倫絲.多雷雅克Florence Doleac(法國藝術家暨設計師)

(專欄)依娜克.漢斯Ineke Hans(荷蘭家具設計師)的黑色物件

- 英嘉‧桑貝Inga Sempe(法國工業設計師)

- 露薏絲.坎貝爾Louis Campbell(丹麥工業設計師)

(專欄)內妲.艾爾-阿斯瑪Nedda El-Asmar(巴勒斯坦裔比利時籍),精工設計師

- 蒙妮卡‧弗斯特Monica Forster(瑞典工業設計師)

- 琪琪.范艾克Kiki van Eijk(荷蘭工業設計師)

(專欄)薇琪‧桑瑪斯Wieki Somers(荷蘭藝術家暨設計師),未來主義手工藝

- 茱莉亞.洛曼Julia Lohmann(德國工業設計師)

- Front Design(瑞典設計四人組)

大事紀

參考書目

圖片版權出處

推薦序二 設計的精神,女性特質的展現──張光民(台灣創意設計中心)

推薦序三

序言

Ch1 新藝術

- 瑪格麗特&法蘭西絲‧麥當諾姊妹Margaret & Frances Macdonald(英國裝飾藝術設計師)

(專欄)格拉斯哥學院

- 尤塔‧希卡Jutta Sika(奧地利設計師)‧蒂妲‧莫澤Dita Moser(波蘭設計師)‧瓦莉‧維瑟提耶Vally Weiselthier(奧地利陶藝家)‧瑪麗亞‧史特勞斯-利卡茲Maria Strauss-Likarz(波蘭裔美國藝術家)

(專欄)維也納工坊

(專欄)凡妮莎‧貝爾Vanessa Bell(英國設計師)與歐米茄工坊

(分析)女性的創作領域

Ch2 包浩斯

- 安妮‧亞伯斯Anni Albers(猶太裔德國織品設計師)

(專欄)君妲‧史陶佐Gunta Stolzl,不讓鬚眉女大師

- 瑪麗安娜‧布蘭特Marianne Brandt(德國金工設計師)

- 莉莉‧瑞克Lilly Reich(德國室內設計師)

(專欄)工藝聯盟與女性

(專欄)法蘭克福廚房

(分析)女設計師的養成教育

Ch3 1920-1930年代

- 艾琳‧格雷Eileen Gray(愛爾蘭建築師暨家具設計師)

(專欄)E-1027,現代主義先驅

- 莉娜‧弗特蘭Line Vautrin(法國雕塑家暨珠寶設計師)

(專欄)卡斯泰因風格

(專欄)桑妮亞‧德洛內Sonia Delaunay(烏克蘭裝飾藝術畫家),集所有藝術於一身

- 夏洛特‧佩里安Charlotte Perriand(法國室內設計師)

Ch4 現代主義

- 伊娃‧澤索Eva Zeisel(匈牙利陶藝家)

- 佛蘿倫絲.克諾Florence Knoll(美國家具設計師)

(專欄)Knoll家具公司

- 蕾‧伊姆斯Ray Eames(美國家具設計師)

(專欄)女性在官方機構的形象

(訪談)寶拉‧安東尼里Paola Antonelli,紐約現代美術館設計部門主任及策展人

- 安諾.瑪賽奧‧阿爾托Aino Marsio Aalto(芬蘭建築師)

(專欄)Artek家具設計公司

- 露西安娜.戴Lucienne Day(英國織品設計師)

- 娜娜‧迪索爾Nanna Ditzel(丹麥家具設計師)

- 莉娜‧波‧巴迪Lina Bo Bardi(義大利建築師)

- 珍妮‧拉維利耶Janette Laverriere(瑞士家具暨室內設計師)

Ch5 普普年代

- 安娜‧卡斯特里‧費里耶利Anna Castelli Ferrieri(義大利建築師暨家具設計師)

(專欄)Kartell,一個家族企業

- 蓋兒‧奧倫蒂Gae Aulenti(義大利室內及工業設計師)

(專欄)Prisu風格

(分析)趨勢顧問公司,風格的推手

- 南妲‧維戈Nanda Vigo(義大利藝術家暨設計師)

- 瑪麗亞‧佩葛Maria Pergay(法國藝術家暨設計師)

- 克蘿德‧拉拉納Claude Lalanne(法國珠寶及家具設計師)

(專欄)Marimekko,一則女人們的故事

Ch6 1980年代

- Cocktail(德國設計二人組)

- 娜妲莉‧杜巴斯吉耶Nathalie du Pasquier(法國畫家暨設計師)

(專欄)曼菲斯震撼彈

- 瑪汀‧貝丹Martine Bedin(法國藝術家暨設計師)

- 伊莉莎白‧嘉胡斯特Elisabeth Garouste(法國藝術家暨設計師)

(專欄)瑪麗-克莉絲汀.朵內Marie-Christine Dorner(法國設計師),「新一代的夏洛特‧佩里安」

- 安德蕾‧普特曼Andree Putman(法國室內建築師)

(專欄)伊莎貝拉‧艾貝Isabelle Hebey(法國工業設計師),男性世界中的女性觀點

(訪談)傑哈‧萊澤Gerard Laize,巴黎「室內設計創新加值協會」會長

(專欄)設計刊物女推手

Ch7 1990年代

- 寶拉‧納弗內Paolo Navone(義大利家具設計師)

- Tse & Tse Associees(法國設計二人組)

- 瑪妲莉‧格哈塞Matali Crasset(法國工業設計師)

- Bless(德奧設計二人組)

- 赫拉‧尤格魯斯Hella Jongerius(荷蘭工業設計師)

(訪談)芮妮‧拉梅克斯Renny Ramakers(荷蘭設計史學者)

(專欄)設計女神榜

Ch8 2000年代

- 札哈‧哈蒂Zaha Hadid(伊拉克裔英國建築師)

- 喬安娜‧葛拉溫德Johanna Grawunder(義大利建築師暨設計師)

(訪談)瓦蕾莉.紀堯姆Valerie Guillaume,巴黎現代藝術博物館暨工業設計中心設計資產部部長

- 派翠西亞‧烏葵拉Patricia Urquiola(西班牙建築師暨設計師)

- 英迪婭‧馬達維India Mahdavi(埃及伊朗裔室內建築及家具設計師)

- 佛蘿倫絲.多雷雅克Florence Doleac(法國藝術家暨設計師)

(專欄)依娜克.漢斯Ineke Hans(荷蘭家具設計師)的黑色物件

- 英嘉‧桑貝Inga Sempe(法國工業設計師)

- 露薏絲.坎貝爾Louis Campbell(丹麥工業設計師)

(專欄)內妲.艾爾-阿斯瑪Nedda El-Asmar(巴勒斯坦裔比利時籍),精工設計師

- 蒙妮卡‧弗斯特Monica Forster(瑞典工業設計師)

- 琪琪.范艾克Kiki van Eijk(荷蘭工業設計師)

(專欄)薇琪‧桑瑪斯Wieki Somers(荷蘭藝術家暨設計師),未來主義手工藝

- 茱莉亞.洛曼Julia Lohmann(德國工業設計師)

- Front Design(瑞典設計四人組)

大事紀

參考書目

圖片版權出處

序/導讀

序言

2008年1月。在巴黎舉行的國際時尚家飾展(Le Salon professionnel Maison & Objet)剛剛宣布,將「年度創作者」的四個獎項頒發給四位女設計師。那是巴黎盛事史上頭一遭。得獎的四位中有:角尺女神札哈.哈蒂(Zaha Hadid)、米蘭設計界的西班牙巨星派翠西亞.烏葵拉(Patricia Urquiola),這兩位女性代表占據了檯面上的最高地位。於是我立即決定獻出我在《時尚快報》(L’Express Styles)的專欄篇幅,撰寫我所觀察到的時代徵兆:沒錯,在向來由男性稱霸的設計界,女性(終於)占有一席之地。我一共介紹了八位女性。然而其他值得上專欄的女設計師還有多少?太多太多。但向她們致敬的專書有幾本?可說一本也沒有。

本書因而問世;我要明白指出事實:女性在設計演進中扮演了舉足輕重的角色,然而受忽視的程度卻令人訝異。這本書只對女性的設計感興趣?我們必須承認,這個企畫主題的確引發了兩極化的反應;有人抱持質疑,有人熱切期待。而受本書關注的女性,正是最先發難提醒的人:她們不僅是女性,更重要的是身分是設計師,而這個職業不分性別、年齡或膚色。此外,預設立場,以她們的性別來評量她們的作品,未免太草率魯莽。只是,問題是,當代女性創作即使已能自由地全心投入工作,而媒體以及越來越多的機構也將醒目的位置獻給她們,但在歷史上,女設計師仍屬於遭冷落遺忘的一群。

人們從什麼時候開始知道,柯比意(Le Corbusier)工作室出品的所有經典家具都出自夏洛特.佩里安(Charlotte Perriand)的設計?又,大家什麼時候才知道,現代主義珍寶的海濱別墅E-1027,其建築師正是艾琳.格雷(Eileen Gray)?得等上好幾十年,等到幾位熱心人士辛苦奔波,這些偉大傑作的真正原作者才得以公諸於世。而就在不久之前,德國女作家克莉思蒂安娜.朗格(Christiane Lange) 在其著作中揭露:一項20世紀重要設計的原創人長久遭到張冠李戴。1930年以木頭和鋼管完成的作品〈日躺椅〉,又稱〈休憩床〉,一直以來都歸在德國建築師密斯.凡德羅(Mies van der Rohe)的名下,但那其實是大師低調的合作伙伴兼伴侶,莉莉.瑞克(Lilly Reich)的私人創作。

設計的歷史同屬於女性與男性,然而後者──即使有時並非出於自願──仍盡享所有光環。打從裝飾藝術起源之初,女性就沒缺席過,憑藉一切僅被允許,少得可憐的資源,為了發揮她們的創造力,就連一尺布或一套瓷器也不放過。但設計這門專業誕生於20世紀初的工業革命初期,長期專屬於男性的世界,由男性工程師與建築師所掌控。男性因為有機會受教育,能自由出入公共場所,所以出任第一線主角。他們負責建造,構想家具,開發家居物件,弔詭的是,這個部分一直屬於女性的領域。只有在奮鬥不懈,爭取到受教育及基本公民權之後,女性才能在私人空間表達自我,而那正是最佳設計場域。

時至今日,她們已累積許多饒富趣味且深具意義的成品,足以展現從新藝術風格到現今的軌跡,呈現出這門學問的各種歷史面貌,並透過男女創造者的形象,不斷演進。20世紀前半葉的女性創作者需要一定的勇氣,才能克服受限於家庭的刻板命運,擁抱藝術生涯。要做到這一點,不得不犧牲生活上的安逸,甚至連盡母親的職責都受到波及,因為她們必須投注全副心力在創作中。其間有那麼多另類行程、臨時大轉變、不斷出發上路、累積經驗、一次又一次的會面,以實現成品,而有些成品的風格著實古怪奇特。我們的目的,正是向這些受20世紀動盪搖撼的命運,獻上最高敬意。即使間隔了幾十年,她們的作品仍繼續互相對話。安德蕾.普特曼(Andree Putman)所尋求的那種低調不張揚的奢華,讓人憶起離經叛道的艾琳.格雷,在1930年代,她致力追求現代舒適感。瑪妲莉.格哈塞(Matali Crasset)無論在外表或社會層面上,都渴望打破既有規範,與1950年代極為前衛、以空間活力著稱的丹麥女設計師娜娜.迪索爾(Nanna Ditzel),相互呼應。

以往,在建築與設計各學派中,女性是少數弱勢,甚至完全缺席。正如蓋兒.奧倫蒂(Gae Aulenti)所言直指:「我們從一個極端跨到另一個極端。」整個行業改朝換代,成為女性的天下。無論哪一個階段,發行、生產、出版、各行各業,都看得到她們的身影。然而不該因此就將這股「女力」(girl power)與創作界的「女性化」畫上等號。從此以後,每個個體都能自由表達自己的獨特之處。所以,正如丹麥女設計師露薏絲.坎貝爾(Louise Campbell)所說:「某些最充滿感情的設計是男人的作品。」比如,法國布胡列克兄弟檔設計師(Bouroullec)、荷蘭設計師陶德.布恩傑(Tord Boontje)、馬塞.汪德斯(Marcel Wanders)、尤根.貝(Jurgen Bey),這幾位男性的工作方式非常細膩,似乎是每位女性都擁有的那種特質。坎貝爾繼續闡釋:「在今日,性別已不再那麼重要,創作本身才是重點。」所以,我們該停止濫貼無謂的標籤,就讓作品自己說話吧!在設計長達一世紀的歷史中,作品本身就是最好的證明,才能真正還給女性一個公道。

瑪西詠.維尼亞導讀

「交鋒」下的「好設計」

林榮泰(國立台灣藝術大學設計學院院長)

2011年即將在台北市舉辦的世界設計大會,以「Design at the Edges」作為大會主題,中文則以「交鋒」來表達設計與各領域的互動。當設計在面對「Design at the Edges」的挑戰時,我們只注意到「傳統與現代」的「交鋒」,只想到「科技與人文」的「交鋒」,強調的是「跨界、跨領域或異業結盟」的「交鋒」。回顧百年來的設計發展史,男性陽剛的機能主義融合女性的感性訴求,陰陽調和成就了近代多采多姿的設計史,女性設計師自有其不可忽視的地位。不可諱言,女性設計師在設計發展的歷史,不經意地被遺忘,或刻意被忽略,不但不公平,也不完美。看看本書幾個傑出的女性設計師對設計的詮釋與看法,展現對設計不同的心境、態度與夢想。不難體會過去百年的設計發展,如果少了她們的貢獻與參與,「好設計」將遜色不少。

‧瑪妲莉.格哈塞(Matali Crasset):

「我提供生活場景,可能發生的場景。設計就在生活中,而生活也在設計中。我的敏感比美感更能牽動關係。」

‧派翠西亞.烏葵拉(Patricia Urquiola):

「我的語言中有某種追求美感的形式,或許總帶著一絲諷刺、輕浮和性感。在工業製作領域,女性該帶來一種遊戲和奇幻狂想的觀念,這點很重要。」

‧露意絲.坎貝爾(Louise Campbell):

「工作上,我越以女人的身分思考和反應,成效就越好。」

‧安娜.卡斯特里.費里耶利(Anna Castelli Ferrieri)

「我堅持走自己的路,每當我在一個已經過於擁的世界裡,再加上一樣新事物,我都非常清楚自己的責任。」

因此,當設計面對「交鋒」追求「好設計」時,如何透過與「女力設計」的「交鋒」來激發創新,就益形重要。值此關鍵時刻,《女力設計一百年》的出版,所呈現的正是「交鋒」下的「好設計」的最佳見證,這也是本人樂於推薦本書的原因。

設計隨著體驗經濟興起與消費型態的轉變,消費的象徵意義已從滿足最基本的使用需求,演變成消費者追求自我風格認同與生活價值的體現。因此,未來產品核心價值,已經從過去「使用(use)」的滿足變成賦予「使用者(user)」的愉悅,所謂的“From Use to User”;從過去產品「功能(function)」的體現到使用者「感性(feeling)」的體驗,所謂“From Function to Feeling”;最後,產品價值也從過去的追求「高科技(hi-tech)」的品質變成訴求「高感受(hi-touch)」的品味,所謂“From Hi-tech to Hi-touch”。因此,商品背後無形的感性價值逐漸超越商品的使用價值,成為影響設計思維與消費者購買行為的關鍵因素。這也正是《女力設計一百年》所展現「好設計」應該努力的目標。

從Use到User的感性設計

過去產品的設計思考,著眼點一切為「使用」(use),未來創意產品的設計思考,其主體則是「人」(user)。創意產品講求「藝術」的美學特色,工業產品講求「標準」的科技規格,差異在「藝術」的美學特色是對「人」的要求;「標準」的科技規格則是對「物」的品質管制。創意產品是「人性」的表現,工業產品是「物性」的追求;創意產品是「感性」的訴求,工業產品是「理性」的需求;創意產品注重的是「故事性」,工業產品追求的是「合理性」。我們需要一些故事來點綴我們的生活,好的設計創意通常都有一個動人的故事,這也是設計思考動人的地方。誠如本書中傑出的女性設計師英迪婭.馬達維(India Mahdavi)所說:「場所是整段故事和整個計畫的出發點。若說每個故事不一樣,那我們的計畫都是獨一無二,每一次都是第一次。」

從Function到Feeling的人性設計

20世紀以來,隨著科技的進步,設計發展的歷史大致可以區分成五個階段,每個階段可以用一個「F」來代表,包括:1. 1930年代的機能設計(Design for Function);2. 1950年代的親人性設計(Design for Friendly);3. 1970年代的趣味性設計(Design for Fun);4. 1990年代的新奇性設計(Design for Fancy);5. 21世紀人性化貼心設計(Design for Feeling)。台灣設計的發展也大致循著這個軌跡,其設計的核心價值基本上就是從機能與生理的需求,演進到美學與心理的需求;簡言之,就是從機能(Function)的滿足到體驗(Feeling)的設計。以人為中心的設計思考,是本書展現女性觀點的論述重點之一。科技始終來自於人性,說明了科技與人性在設計思考中的重要性。科技越發達,產品的人性化越需要強調,人的價值越需要肯定。人性設計的概念已經普遍應用在生活產品設計中,如何應用創新的「設計思考」,經由「掌握科技,賦予人性」,結合科技與人性;正是《女力設計100年》一書的主要內容。誠如本書中傑出的女性設計師英嘉.桑貝(Inga Sempe):「一只開瓶器比一幅馬內的畫更令我著迷。我感興趣的是日常生活用品。每一件都有設計巧思。要是雨傘是我發明的該有多好。」

從Hi-Tech到Hi-Touch的感質創意

金融風暴後,消費者的購買行為被改變了。我們習慣用3C來代表高科技的資訊產業,即所謂的電腦(Computer)、通訊(Communication)與消費性電子產品(Consumer electronics)。過去,這類大量生產的3C產品給消費者的感覺是比較冷酷的,沒有個性的,消費者無法感受到生產者或設計師的人性。相對於高科技的3C產業,感質創意是4C產業,也就是文化的(Cultural)、精選的(Collective)、愉悅的(Cheerful)與創意的(Creative),這也是感質商品設計的4C原則。未來的感質商品將以「硬體簡單化,軟體豐富化」為基本理念,透過魅力(Attractiveness)、美感(Beauty)、創意(Creativity)、精緻(Delicacy)與工學(Engineering)等五大感質力的核心元素,營造「感質創意」的核心價值。

誠如本書中傑出的女性設計師蓋兒.奧倫蒂(Gae Aulenti)所說:「我一直試著用腦海中過去的記憶來創造新的東西。」;又如瑪汀.貝丹(Martine Bedin)說的:「從文化觀點來看,設計微不足道的小物件與設計偉大的建築,並無區別。」

另外,台灣設計教育雖然蓬勃發展,惟設計科系學生追求的卻是速成的創意,沒有深度的設計思考,無法感動消費者。就文化創意產業的設計思考而言,「文化」是一種生活型態,「設計」是一種生活品味,「創意」是經由感動的一種認同,「產業」則是實現文化設計創意的媒介、手段或方法。因此,就文化的層面來看,設計透過文化創意經由產業實現一種設計品味,形成一種生活型態。文化是花錢的產業,產業也可以成為賺錢的文化。文化創意表現在設計產業的關鍵,就是經由設計思考來達成創新的文化創意,也是《女力設計一百年》所要表達女性不同於傳統的「形於產品,用於生活」的設計哲理。誠如本書中傑出的女性設計師夏洛特.佩里安(Charlotte Perriand)說道:

「藝術無所不在,在一種姿態、一口花瓶、一個鍋子、一只杯子、一座雕像、一項珠寶、一種生活方式裡,都可以看到。」

因此,繆思出版社,在文化創意產業推展如火如荼的當下,適時推出《女力設計一百年》,更具時代意義,有助於提升「交鋒」下「好設計」的內涵。本書所呈現正是交鋒下的設計思維:

科技是設計思考之本,講求「感性科技」;人性是設計思考之始,注重「人性設計」;文化是設計思考之源,追求「文化創意」。因此,現代的設計師必須融合「感性科技」與「人性設計」的設計思考,營造一個具有「文化創意」的人性化的組織與生活環境。

假如您同意上述的觀點,那您不能錯過──《女力設計一百年》。本人樂於推薦本書給所有希望「好設計」的讀者。

2008年1月。在巴黎舉行的國際時尚家飾展(Le Salon professionnel Maison & Objet)剛剛宣布,將「年度創作者」的四個獎項頒發給四位女設計師。那是巴黎盛事史上頭一遭。得獎的四位中有:角尺女神札哈.哈蒂(Zaha Hadid)、米蘭設計界的西班牙巨星派翠西亞.烏葵拉(Patricia Urquiola),這兩位女性代表占據了檯面上的最高地位。於是我立即決定獻出我在《時尚快報》(L’Express Styles)的專欄篇幅,撰寫我所觀察到的時代徵兆:沒錯,在向來由男性稱霸的設計界,女性(終於)占有一席之地。我一共介紹了八位女性。然而其他值得上專欄的女設計師還有多少?太多太多。但向她們致敬的專書有幾本?可說一本也沒有。

本書因而問世;我要明白指出事實:女性在設計演進中扮演了舉足輕重的角色,然而受忽視的程度卻令人訝異。這本書只對女性的設計感興趣?我們必須承認,這個企畫主題的確引發了兩極化的反應;有人抱持質疑,有人熱切期待。而受本書關注的女性,正是最先發難提醒的人:她們不僅是女性,更重要的是身分是設計師,而這個職業不分性別、年齡或膚色。此外,預設立場,以她們的性別來評量她們的作品,未免太草率魯莽。只是,問題是,當代女性創作即使已能自由地全心投入工作,而媒體以及越來越多的機構也將醒目的位置獻給她們,但在歷史上,女設計師仍屬於遭冷落遺忘的一群。

人們從什麼時候開始知道,柯比意(Le Corbusier)工作室出品的所有經典家具都出自夏洛特.佩里安(Charlotte Perriand)的設計?又,大家什麼時候才知道,現代主義珍寶的海濱別墅E-1027,其建築師正是艾琳.格雷(Eileen Gray)?得等上好幾十年,等到幾位熱心人士辛苦奔波,這些偉大傑作的真正原作者才得以公諸於世。而就在不久之前,德國女作家克莉思蒂安娜.朗格(Christiane Lange) 在其著作中揭露:一項20世紀重要設計的原創人長久遭到張冠李戴。1930年以木頭和鋼管完成的作品〈日躺椅〉,又稱〈休憩床〉,一直以來都歸在德國建築師密斯.凡德羅(Mies van der Rohe)的名下,但那其實是大師低調的合作伙伴兼伴侶,莉莉.瑞克(Lilly Reich)的私人創作。

設計的歷史同屬於女性與男性,然而後者──即使有時並非出於自願──仍盡享所有光環。打從裝飾藝術起源之初,女性就沒缺席過,憑藉一切僅被允許,少得可憐的資源,為了發揮她們的創造力,就連一尺布或一套瓷器也不放過。但設計這門專業誕生於20世紀初的工業革命初期,長期專屬於男性的世界,由男性工程師與建築師所掌控。男性因為有機會受教育,能自由出入公共場所,所以出任第一線主角。他們負責建造,構想家具,開發家居物件,弔詭的是,這個部分一直屬於女性的領域。只有在奮鬥不懈,爭取到受教育及基本公民權之後,女性才能在私人空間表達自我,而那正是最佳設計場域。

時至今日,她們已累積許多饒富趣味且深具意義的成品,足以展現從新藝術風格到現今的軌跡,呈現出這門學問的各種歷史面貌,並透過男女創造者的形象,不斷演進。20世紀前半葉的女性創作者需要一定的勇氣,才能克服受限於家庭的刻板命運,擁抱藝術生涯。要做到這一點,不得不犧牲生活上的安逸,甚至連盡母親的職責都受到波及,因為她們必須投注全副心力在創作中。其間有那麼多另類行程、臨時大轉變、不斷出發上路、累積經驗、一次又一次的會面,以實現成品,而有些成品的風格著實古怪奇特。我們的目的,正是向這些受20世紀動盪搖撼的命運,獻上最高敬意。即使間隔了幾十年,她們的作品仍繼續互相對話。安德蕾.普特曼(Andree Putman)所尋求的那種低調不張揚的奢華,讓人憶起離經叛道的艾琳.格雷,在1930年代,她致力追求現代舒適感。瑪妲莉.格哈塞(Matali Crasset)無論在外表或社會層面上,都渴望打破既有規範,與1950年代極為前衛、以空間活力著稱的丹麥女設計師娜娜.迪索爾(Nanna Ditzel),相互呼應。

以往,在建築與設計各學派中,女性是少數弱勢,甚至完全缺席。正如蓋兒.奧倫蒂(Gae Aulenti)所言直指:「我們從一個極端跨到另一個極端。」整個行業改朝換代,成為女性的天下。無論哪一個階段,發行、生產、出版、各行各業,都看得到她們的身影。然而不該因此就將這股「女力」(girl power)與創作界的「女性化」畫上等號。從此以後,每個個體都能自由表達自己的獨特之處。所以,正如丹麥女設計師露薏絲.坎貝爾(Louise Campbell)所說:「某些最充滿感情的設計是男人的作品。」比如,法國布胡列克兄弟檔設計師(Bouroullec)、荷蘭設計師陶德.布恩傑(Tord Boontje)、馬塞.汪德斯(Marcel Wanders)、尤根.貝(Jurgen Bey),這幾位男性的工作方式非常細膩,似乎是每位女性都擁有的那種特質。坎貝爾繼續闡釋:「在今日,性別已不再那麼重要,創作本身才是重點。」所以,我們該停止濫貼無謂的標籤,就讓作品自己說話吧!在設計長達一世紀的歷史中,作品本身就是最好的證明,才能真正還給女性一個公道。

瑪西詠.維尼亞導讀

「交鋒」下的「好設計」

林榮泰(國立台灣藝術大學設計學院院長)

2011年即將在台北市舉辦的世界設計大會,以「Design at the Edges」作為大會主題,中文則以「交鋒」來表達設計與各領域的互動。當設計在面對「Design at the Edges」的挑戰時,我們只注意到「傳統與現代」的「交鋒」,只想到「科技與人文」的「交鋒」,強調的是「跨界、跨領域或異業結盟」的「交鋒」。回顧百年來的設計發展史,男性陽剛的機能主義融合女性的感性訴求,陰陽調和成就了近代多采多姿的設計史,女性設計師自有其不可忽視的地位。不可諱言,女性設計師在設計發展的歷史,不經意地被遺忘,或刻意被忽略,不但不公平,也不完美。看看本書幾個傑出的女性設計師對設計的詮釋與看法,展現對設計不同的心境、態度與夢想。不難體會過去百年的設計發展,如果少了她們的貢獻與參與,「好設計」將遜色不少。

‧瑪妲莉.格哈塞(Matali Crasset):

「我提供生活場景,可能發生的場景。設計就在生活中,而生活也在設計中。我的敏感比美感更能牽動關係。」

‧派翠西亞.烏葵拉(Patricia Urquiola):

「我的語言中有某種追求美感的形式,或許總帶著一絲諷刺、輕浮和性感。在工業製作領域,女性該帶來一種遊戲和奇幻狂想的觀念,這點很重要。」

‧露意絲.坎貝爾(Louise Campbell):

「工作上,我越以女人的身分思考和反應,成效就越好。」

‧安娜.卡斯特里.費里耶利(Anna Castelli Ferrieri)

「我堅持走自己的路,每當我在一個已經過於擁的世界裡,再加上一樣新事物,我都非常清楚自己的責任。」

因此,當設計面對「交鋒」追求「好設計」時,如何透過與「女力設計」的「交鋒」來激發創新,就益形重要。值此關鍵時刻,《女力設計一百年》的出版,所呈現的正是「交鋒」下的「好設計」的最佳見證,這也是本人樂於推薦本書的原因。

設計隨著體驗經濟興起與消費型態的轉變,消費的象徵意義已從滿足最基本的使用需求,演變成消費者追求自我風格認同與生活價值的體現。因此,未來產品核心價值,已經從過去「使用(use)」的滿足變成賦予「使用者(user)」的愉悅,所謂的“From Use to User”;從過去產品「功能(function)」的體現到使用者「感性(feeling)」的體驗,所謂“From Function to Feeling”;最後,產品價值也從過去的追求「高科技(hi-tech)」的品質變成訴求「高感受(hi-touch)」的品味,所謂“From Hi-tech to Hi-touch”。因此,商品背後無形的感性價值逐漸超越商品的使用價值,成為影響設計思維與消費者購買行為的關鍵因素。這也正是《女力設計一百年》所展現「好設計」應該努力的目標。

從Use到User的感性設計

過去產品的設計思考,著眼點一切為「使用」(use),未來創意產品的設計思考,其主體則是「人」(user)。創意產品講求「藝術」的美學特色,工業產品講求「標準」的科技規格,差異在「藝術」的美學特色是對「人」的要求;「標準」的科技規格則是對「物」的品質管制。創意產品是「人性」的表現,工業產品是「物性」的追求;創意產品是「感性」的訴求,工業產品是「理性」的需求;創意產品注重的是「故事性」,工業產品追求的是「合理性」。我們需要一些故事來點綴我們的生活,好的設計創意通常都有一個動人的故事,這也是設計思考動人的地方。誠如本書中傑出的女性設計師英迪婭.馬達維(India Mahdavi)所說:「場所是整段故事和整個計畫的出發點。若說每個故事不一樣,那我們的計畫都是獨一無二,每一次都是第一次。」

從Function到Feeling的人性設計

20世紀以來,隨著科技的進步,設計發展的歷史大致可以區分成五個階段,每個階段可以用一個「F」來代表,包括:1. 1930年代的機能設計(Design for Function);2. 1950年代的親人性設計(Design for Friendly);3. 1970年代的趣味性設計(Design for Fun);4. 1990年代的新奇性設計(Design for Fancy);5. 21世紀人性化貼心設計(Design for Feeling)。台灣設計的發展也大致循著這個軌跡,其設計的核心價值基本上就是從機能與生理的需求,演進到美學與心理的需求;簡言之,就是從機能(Function)的滿足到體驗(Feeling)的設計。以人為中心的設計思考,是本書展現女性觀點的論述重點之一。科技始終來自於人性,說明了科技與人性在設計思考中的重要性。科技越發達,產品的人性化越需要強調,人的價值越需要肯定。人性設計的概念已經普遍應用在生活產品設計中,如何應用創新的「設計思考」,經由「掌握科技,賦予人性」,結合科技與人性;正是《女力設計100年》一書的主要內容。誠如本書中傑出的女性設計師英嘉.桑貝(Inga Sempe):「一只開瓶器比一幅馬內的畫更令我著迷。我感興趣的是日常生活用品。每一件都有設計巧思。要是雨傘是我發明的該有多好。」

從Hi-Tech到Hi-Touch的感質創意

金融風暴後,消費者的購買行為被改變了。我們習慣用3C來代表高科技的資訊產業,即所謂的電腦(Computer)、通訊(Communication)與消費性電子產品(Consumer electronics)。過去,這類大量生產的3C產品給消費者的感覺是比較冷酷的,沒有個性的,消費者無法感受到生產者或設計師的人性。相對於高科技的3C產業,感質創意是4C產業,也就是文化的(Cultural)、精選的(Collective)、愉悅的(Cheerful)與創意的(Creative),這也是感質商品設計的4C原則。未來的感質商品將以「硬體簡單化,軟體豐富化」為基本理念,透過魅力(Attractiveness)、美感(Beauty)、創意(Creativity)、精緻(Delicacy)與工學(Engineering)等五大感質力的核心元素,營造「感質創意」的核心價值。

誠如本書中傑出的女性設計師蓋兒.奧倫蒂(Gae Aulenti)所說:「我一直試著用腦海中過去的記憶來創造新的東西。」;又如瑪汀.貝丹(Martine Bedin)說的:「從文化觀點來看,設計微不足道的小物件與設計偉大的建築,並無區別。」

另外,台灣設計教育雖然蓬勃發展,惟設計科系學生追求的卻是速成的創意,沒有深度的設計思考,無法感動消費者。就文化創意產業的設計思考而言,「文化」是一種生活型態,「設計」是一種生活品味,「創意」是經由感動的一種認同,「產業」則是實現文化設計創意的媒介、手段或方法。因此,就文化的層面來看,設計透過文化創意經由產業實現一種設計品味,形成一種生活型態。文化是花錢的產業,產業也可以成為賺錢的文化。文化創意表現在設計產業的關鍵,就是經由設計思考來達成創新的文化創意,也是《女力設計一百年》所要表達女性不同於傳統的「形於產品,用於生活」的設計哲理。誠如本書中傑出的女性設計師夏洛特.佩里安(Charlotte Perriand)說道:

「藝術無所不在,在一種姿態、一口花瓶、一個鍋子、一只杯子、一座雕像、一項珠寶、一種生活方式裡,都可以看到。」

因此,繆思出版社,在文化創意產業推展如火如荼的當下,適時推出《女力設計一百年》,更具時代意義,有助於提升「交鋒」下「好設計」的內涵。本書所呈現正是交鋒下的設計思維:

科技是設計思考之本,講求「感性科技」;人性是設計思考之始,注重「人性設計」;文化是設計思考之源,追求「文化創意」。因此,現代的設計師必須融合「感性科技」與「人性設計」的設計思考,營造一個具有「文化創意」的人性化的組織與生活環境。

假如您同意上述的觀點,那您不能錯過──《女力設計一百年》。本人樂於推薦本書給所有希望「好設計」的讀者。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價