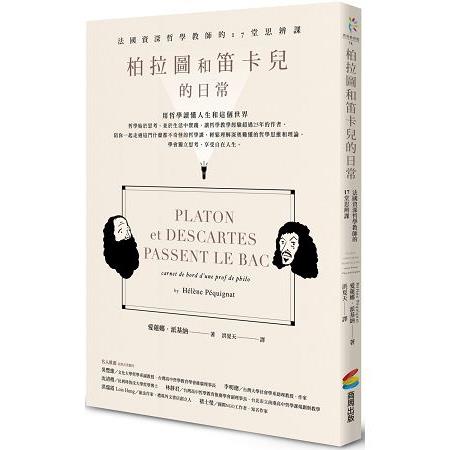

【電子書】柏拉圖和笛卡兒的日常:法國資深哲學教師的17堂思辨課

第一次讀「哲學」就上手,學會獨立思考的方法。活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

用哲學讀懂人生和這個世界

哲學始於思考,並於生活中實踐,

讓哲學教學經驗超過二十五年的作者,

陪你一起走過這門什麼都不奇怪的哲學課,

輕鬆理解深奧難懂的哲學思維和理論,

學會獨立思考,享受自在人生。

人人必讀的哲學入門!

在作者的課堂上,學生不再只是坐著聆聽老師講述哲學家的思想與理論,而是一起從事各種有趣的活動:她讓學生畫樹、模仿樹、移動桌椅想像成一座森林,去思考「我是誰」以及自己和環境的關係,就像進入笛卡兒的「我思故我在」;她藉由一條普通的彩繩,探討盧梭的社會契約論;一支手電筒和一間陰暗的教室,帶領學生進入柏拉圖著名的洞穴;一個謎樣的紅色行李箱為起點,前往烏托邦的旅程;又或者和學生一起挽起袖子建造一座花園,身體力行尼采的「鐵錘風哲學」;以及跟著馬基維利的狐智之道進入「拼碎紙活動」一同探討工作各種層面的意義……作者的教學,真正體現了羅馬哲學家塞內卡的名言:「哲學的教育不是通過語言,而是行為。」

閱讀本書就像上了十七堂有趣的哲學課,讓你大呼過癮,欲罷不能!

目錄

[推薦文]作為一個教師,我是誰?(林靜君)

[推薦文]柏拉圖和笛卡兒參加法國高中會考(洪瑞霞Lois Hung)

[推薦文]每個人都需要一個引導思考的哲學老師 (褚士瑩)

[作者序]退幾步,瞧瞧不一樣的風景

1.輕型摩托車事件

2.森林裡的哲思

3.哲學課上,什麼都有可能!

4.跟隨狐智之道!

5.連接你我的彩繩

6.一場衛生紙大戰

7.從黑暗走向光明

8.喧嘩與憤懣間,詩歌長存

9.包裝禮物,大功告成!

10哲學小說與合作

11.複製貼上,就是剽竊!

12.語言特技

13.「大衛與歌利亞之戰」

14.世界的比例尺

15.概念的雕塑家

16.那高中會考呢?

17.自戀狂到貢多拉之城一遊

結論?

致謝辭

參考書目

序/導讀

推薦序

作為一個教師,我是誰?

文/林靜君(台灣高中哲學教育推廣學會副理事長、台北市立南港高中哲學課規劃與教學)

在我閱讀這本書的過程中,我和人文實驗班的第一屆畢業生去了趟三天兩夜的旅行。剛放寒假的這群大學新鮮人,話匣子一開不外乎期末考成績、課程選修、系際球類競賽等。我聽著他們七嘴八舌地描述如何熬夜寫報告、交作業,如何奮力拼戰期末考,拿到高分。雖然不忘自爆翹課紀錄來突顯青春的叛逆,但他們的結論幾乎都是:「我的學系與我的期待相去不遠。」、「從來不知道自己會這麼用功,比高中還用功!」、「我選到了適合我的科系,大學讓我有幸福的感覺。」

怎麼會有這麼高比例的學系適切感?簡直比中樂透的機率還低!

S生說:「認識自己,就會在選擇科系的時候坦誠以對。我在寫申請學校所要求的自傳時,更加認識了自己;一直以為旅遊管理是我的志業,但是當我嘗試誠實而不浮誇地舉證時,卻發現自己對旅遊業的熱忱遠遠不及華語教學。原來,我雖然喜歡旅遊,但我所享受的樂趣並不是旅遊企劃,而是與外國人交換語言、分享文化。」

我是誰?我從哪裡來?要往哪裡去?自古希臘以來的哲學家們所嘗試回答的這些問題,至今依舊是每個人的大哉問。對高中生來說尤其如此:(扣掉父母的期待和自己的誤判之後的)我,究竟是誰?

法國資深哲學老師愛蓮娜.派基納(Helene Pequignat)在她的《柏拉圖和笛卡爾的日常》中示範了一種教學法來幫助學生探索自我:「畫下樹的姿態,同時反思自身的存在。」如果你是一棵樹,會是一棵長成什麼樣子的樹?

如果我們勢必無法逃離已經進行了千年的社會制度,個體能夠在群體中生存卻依舊保有自我的根本之道,就是「做自己」。然而,「做自己」若僅是午夜夢迴時的速效普拿疼,難免會在遭逢更大的挫折時,懷疑自己是否過於任性。唯有透過一系列循序漸進的反思,個體才有可能終將豁然開朗地照見自身存在的本質。

在形上學的範疇裡探討了「存在」之後,倫理學便接著邀請我們忖度自己與他人之間的關係。我對陌生人有義務嗎?我需要向超商服務員道謝嗎?如果他對我的服務已經銀貨兩訖的話?派基納透過「拼碎紙活動」和學生們實際體驗「工作」這個在法國哲學課本裡的重要概念之一。學生們將會在課程回饋中發現有些人能快速找到有效率的方法,有些人擅長苦幹實幹;有些人具有擔任領導者的魅力,有些人寧可接受指揮。接著,他們進一步論辯紙條上各種關於「工作」的詰問。

派基納作為第一線與高中生進行哲思探險的教師,將實際在課堂上操作過的教材與教法集結成書。然而本書並非哲學教科書,而是一本教學現場的觀察與省思筆記。讀者群不限於渴望汲取法國經驗的在職教師;成年人可以在閱讀的過程中檢視過去所受的教育如何影響了現在的自己;學生則可藉此反思教學現場經驗,或許還可以拿去和自己的老師們討論納入課程的可行性!

近幾年,台灣社會終於正視思辨將是未來世界公民的基本素養之一。育才的迫切性引領了教育界積極地以設置科別、融入學科,或以選修、社團等形式將哲學思辨導入教學現場。老師們除了增進哲學專業知識,其實也無須過於焦慮,畢竟,哲學介入教學的重點並非哲學史,而在於「培養問題意識」與「促進思辨素養」。

這本《柏拉圖和笛卡爾的日常》是一塊實用的敲門磚。而我私心更希望教育圈的夥伴們都來仿效愛蓮娜.派基納,把那些珍貴的教學日常、師生對話以及教育心得書寫出來。或許我們也會在過程中更加明白:作為一個教師,我是誰。

推薦序

柏拉圖和笛卡兒參加法國高中會考

文/洪瑞霞(Lois Hung)旅法作家、禮筑外文書店創立人

法國的高中會考BAC,是一個全國性的考試,滿分20分,平均10分以上算通過,通過的人可以取得文憑,並得以申請大學,沒有通過的人,雖然念了三年高中,卻沒有文憑,也不能進一步申請高等教育相關學校。每個高中生所選修的科目都是考試項目,就連「體育」這個科目也要參加BAC考試。「法文」與「TPE」(註一)在高二學期末應考,而其他科目,則在高三期末應考,包括全世界教育界所矚目的「哲學」。

二○一二年,我們全家搬回法國。時光飛快,哥哥今年已經高三,即將要考高中會考了。他念的是S-理工組,最沒把握的就是「哲學」這一科。去年九月開始上哲學課,第一個作業題目「追求得不到東西有意義嗎?」,就讓他花超過十小時還無法完成。如果這是哲學會考的題目,那學生必須在四小時之內寫出一篇申論文。對於自己的論述,絕對不只是抒發己見,必須要能引用哲學家的名句或觀點,以有組織的邏輯架構來佐證支持自己的看法。要在規定的時間內寫完文章拿到10分,或許不是太難,但要拿16分以上(某些菁英學校入學要求的最低門檻),除非平常就大量閱讀,否則根本沒有「資料庫」可引用(註二)。

要應對這樣的考試,身為高中哲學老師要如何教課呢?

這本《柏拉圖和笛卡兒的日常》是一位二十五年資深哲學老師的現場教學筆記。用生活化的筆觸,以講故事的敘事方式,把複雜深奧的哲學理論融入學生日常生活當中,透過巧思設計的道具與活動,讓學生對哲學產生興趣,不只是為了應付考試,而是希望培養學生一輩子都受用的邏輯思辨能力。這一篇篇的短文,都是一個個珍貴的教案,雖然作者自認為毫無章法,不足以被當成可採用的教綱,但對很多老師來說,已具有啟發式的參考價值。

比如其中一篇教案,要學生畫一棵代表自己的樹,有的人畫的樹高聳挺直,有的則是枝葉彎曲外擴,老師透過問答方式,引領學生透過自己畫的樹來思考自身的存在;而一群茂密的樹林,每棵樹木競爭有限的土地、空氣與養分,也能帶領學生更大方向地思考社會運作的公平正義等問題。雖然在台灣,高中沒有哲學課,但這些引導學生思考的方式,還是有很大的參考價值;比如高中班導師,第一堂課的自我介紹,就可以來採用書中「畫樹」的方式,讓學生更深刻地認識彼此。中文有很多名言都跟「樹」有關,十年樹木百年樹人、落葉歸根、樹大招風、樹欲靜而風不止等等,相信也能讓老師做相關應用。

思辨能力是台灣學生普遍缺乏的,近年來,有很多專家學者也極力地想在台灣推廣像法國這樣的哲學教育,卻屢屢受挫。事實上,法國的教育體系不止「哲學」這門課,各種科目如法文、歷史、地理、甚至數學、物理、化學等,都是採用類似哲學課程的思辨訓練在教導學生,而且幾乎從「小學」就開始了。任何考試完全沒選擇題,也沒有計算題,只有問答與申論的方式,想要得高分,都必須用好的法文,來做適當的邏輯論述。而這樣的考試,只能採用人工閱卷,對於沒有標準答案的閱卷方式,我們可能會覺得「不公平」、「太主觀」,想要台灣學子有自主思考能力,卻只能接受「選擇題」的公平測驗方式,這中間充滿了些許矛盾。透過一位法國高中老師的教學筆記,書中的小故事提供了另一種教育觀點,讓重視教育的台灣家長能重新思考推動教改的方式。當然,讀者若對哲學有興趣,卻不想一下就跌入深奧的理論世界、也不想記一大堆名言佳句,這也是一本很不錯的入門書。

註一: TPE(Travaux Personnels Encadres.)是一種團隊合作的考試,由2~4名學生做一個專案,小組繳交書面報告後,由老師進行口試取得BAC成績。

註二: 馬克宏總統上任後,對高中會考進行大幅度的改革,新的BAC制度將於二○二一開始施行。其中,「哲學」仍是必考科目,但將改以三十分鐘的口試進行。

推薦序

每個人都需要一個引導思考的哲學老師

文 /褚士瑩 國際NGO工作者、知名作家

樹的形狀

我永遠不會忘記那一天,我的法國哲學老師奧斯卡伯尼菲,要我們到他在勃肯地老家鄉下的院子裡,圍坐在樹底下,看著頭頂上鬱鬱蔥蔥的大樹。

「你看到樹的形狀嗎?」奧斯卡問我們。

「當然看到了。」我們說。

「你看到的是樹本身的形狀,還是枝葉的形狀?」

「如果這樣說的話,應該是枝葉的形狀。」有一位跟奧斯卡很久的法國學生奧黛莉這麼說。

「所以你們有看到樹本身的形狀嗎?」

「沒有。」我們本來都以為自己看到樹了,現在卻都搖頭。

「所以,你們覺得『樹』的中心概念是什麼?是樹幹,還是葉子?」

「應該是樹幹。」我們很快達成一致同意。

然後奧斯卡把我們聚集起來,說:

「這就是為什麼我喜歡冬天,因為冬天所有的葉子都掉落了,你才能看到樹的骨骸,那才是真正的形狀。但是大多數人都不喜歡看到真實的骨骸,寧可看到一大團雲霧,寧可被一堆樹葉卡住,你就失去了視角,看不到事務的純粹性。」

「如果那才是真正的樹本身,為什麼很多人不喜歡看到冬天光禿禿的樹呢? 」我問。

「或許是因為,我們不喜歡看到本質。」奧斯卡說。

本質讓我們不愉快,我可以理解。就像赤裸站在鏡子前面的自己,往往讓人生厭,但是用很多的衣服跟配件來修身,用化妝跟髮型來美化、掩飾,甚至拿個昂貴的學位或是鉑金包來烘托自己,然後才喜歡這樣的自己,但是那個被重重煙霧包裹起來的人,真的還是自己嗎?

至於奧斯卡為什麼要我們去看樹光禿禿的本質呢?我想是因為他要我去理解「思考」這棵樹,就只應該很純粹地從樹本身的形態(form)還有結構(structure)去理解,不需要枝繁葉茂,也不用五彩燈泡妝點,所以要把一切的修辭通通拿掉,這是為什麼奧斯卡堅持,一段精準的表達,根本不需要超過十個字。

哲學來自生活

想到這段往事,是在讀一位法國作者愛蓮娜.派基納(Helene Pequignat)在她的《柏拉圖和笛卡兒的日常:法國資深教師的17堂思辨課》當中,有一章是「森林裡的哲思」,提到自己童年時,父親騎摩托車撞到梧桐樹,出了一場嚴重車禍、昏迷不醒,變成她成長記憶當中的陰影,也不知不覺帶領她走向哲學之路。除了幫助學生認識哲學來自於日常生活,也從這段往事帶出當代哲學家羅伯特.杜瑪( Robert Dumas )在《樹之論》裡所說,樹有別於萬事萬物,是我們日常生活一切象徵的中心,是各種符號當中最重要且獨特的符號。

愛蓮娜在他的高中哲學課堂上,讓學生們去畫樹,想像自己成了一棵樹的姿態,尋找這棵樹繁多的瘤結,樹形參天無際,枝繁葉茂,結實累累,卻也別忘了樹根深入地表,與草木拉扯,有其脆弱之處,更別說稍縱即逝的花期,以及一陣酷寒霜降或一場暴雨就會讓樹葉凋零,消逝、重生、焦急與等待。

一個好的哲學老師,無論是法國的奧斯卡還是愛蓮娜,是現代的杜瑪還是古代的蘇格拉底,也無論這棵樹是法國的梧桐樹還是印尼雨林的椰子樹,最重要的,都是能夠引導一個學習思考的學生,集中精神問自己:「我是誰?」這個哲學上的大哉問。

學習用樹思考

這樣的思考教學,不像有方程式的化學,也不像有公式的數學,每個老師都有不同的引導方式,而接受同樣引導的學生,每個人都會有著不同的闡釋,沒有標準答案,不代表哲學老師「隨便教」,或是學生可以「隨便想」。

在法國每個高中生都必須學習哲學思考,但是並不代表他們必須成為哲學家,可貴的是,一個學會思考的人,無論未來成為任何領域的專家,都會用哲學來回答專業領域的問題。比如寫《樹之歌:生物學家對宇宙萬物的哲學思索(The Songs of Trees: Stories from Nature’s Great Connectors)》的生物學家大衛.喬治.哈思克 ,同時像詩人,更像哲學家,介紹分布三大洋五大洲十二棵樹的故事,每一棵樹都像小說人物一樣是一個章節的主角。哈思克訴說著他如何反覆拜訪,如何仔細聆聽來自樹木或包圍樹木的聲音,從樹冠到根部,從樹木到昆蟲、動物到細菌的群落,到海洋和星空,人類的戰爭與信仰、政治經濟的演變與生態危機、從冰河時期的種子化石展望地球未來的命運,哈思克最終要告訴我們的,並不僅僅是生物學,而是生命。生命是一張龐大精密的網,樹木跟人類,都隸屬這複雜的生命網絡當中,從來並不孤立存在,而且重點從不在於個體,而在於彼此的「關係」。

我可以想像,哈思克在成長的過程當中,一定也有一個像是愛蓮娜、或是奧斯卡,笛卡兒或是蘇格拉底,這樣很棒的哲學老師,引導他透過成為生物學家,思索「我是誰?」這個問題。

我的猜測是,哈思克的哲學老師是柏拉圖,因為他說植物的溝通過程雖然比人類的神經系統緩慢,亦沒有腦部為中樞,但是植物的細胞有著各種賀爾蒙、蛋白質和訊息傳遞分子,彼此合作,感知周遭變化、並且做出回應,比如樹根會藉由土壤傳送出化學訊息給細菌的DNA,與鄰近的蕈類與細菌溝通。小樹枝擁有對光線、重量、熱度以及礦物質的記憶。葉子裡的植物細胞會釋放出飄散於空氣中的氣味,引來愛吃毛毛蟲的昆蟲。葉子能和昆蟲交換化學訊號,寄生的真菌也能接收來自樹木的訊息,它們形成一個敏捷的網絡,能偵測威脅,並耐受極端氣溫。所以植物的「思考」是分散式的,發生於枝葉與根部的細胞之間,和土壤、天空以及成千上萬個其他物種連結,這是為什麼哈思克形容樹木是生物界的柏拉圖,進行其獨有的《對話錄》。

以自然為師

就像哈思克以樹為師,被評為全美國最優秀的十個研究所之一的美國獨立非營利組織Santa fe研究所,成果也來自一群各種領域的科學家,經濟學家,物理學家,傾聽自然界中許許多多的複雜系統,像是蟻群、生態、胚胎、神經網絡、人體免疫系統,在每種情況下,這些無窮無盡的相互作用,使每個複雜系統作為一個整體,產生了自發性的組織相互作用,美國霍蘭(John Holland)教授把這套系統變成孕育出「複雜適應系統(Complex Adaptive System,又稱CAS理論)」,這套理論把系統中的成員稱為具有適應性的主體(Adaptive Agent),主體能夠與環境以及其他主體進行交互作用,不斷地學習或積累經驗,並且根據學到的經驗改變自身的結構和行為方式。

這個宏觀系統,具有其他理論所沒有的功能,無論是螞蟻窩還是證券交易系統,不斷演變或進化,分化,出現多樣性,產生新層次、聚合出更大的主體,都是在這個基礎上逐步派生出來的,所以提供了處理電腦網絡、全球經濟系統、模擬生態、社會、經濟、管理、軍事等複雜系統的巨大潛力,對於人們認識、理解、控制、管理複雜系統,提供了新的思路。

霍蘭教授將科學推理與哲學思辨相結合,認為環境是演化的,無論人類或機器都應該從環境中學習,我也忍不住想著,能夠貫穿思考體系的霍蘭教授,小時候的哲學啟蒙老師,是一個什麼樣子的人?

這個世界上,或許沒有太多人會成為哲學家,但是我相信為了學會獨立思考,認識「我是誰?」,生命又是怎麼一回事?每個人都需要一個引導思考的哲學老師。你找到你的愛蓮娜,或是蘇格拉底了嗎?

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價