活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

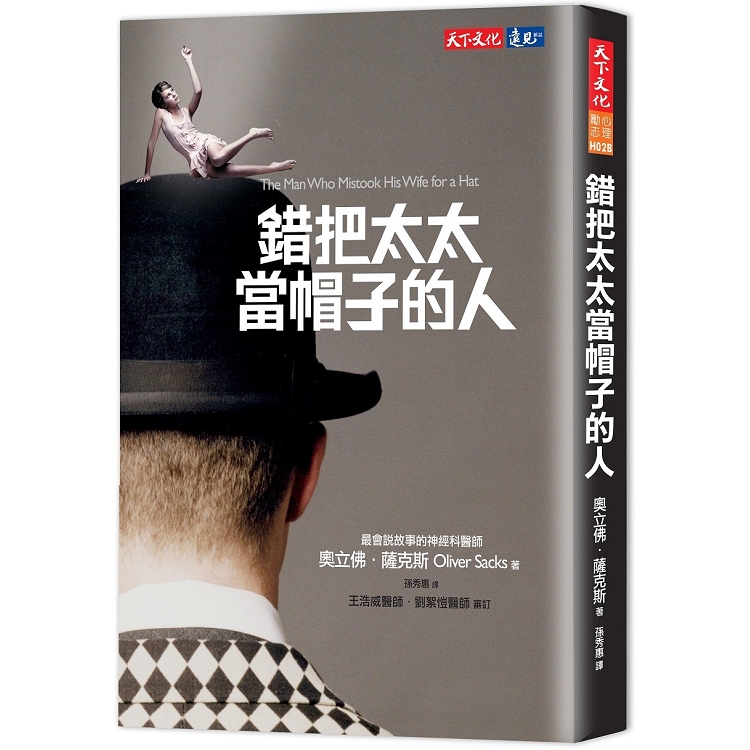

奧利佛‧薩克斯不只是位醫師,也是個自然主義者,因而對疾病與對人同感興趣。面對腦部與神經的各種複雜難解之疾病,以及深陷疾病之中,感到茫然、甚至受苦的靈魂,薩克斯醫師以其觀察入微的眼、溫厚善解的心、生動流暢的筆,寫下了二十四個患者的故事。

其中有病人的心路歷程、有自己的省思體悟,更有自己和病人深刻而動人的互動,展現了薩克斯醫師深入探究的好奇心及設身處地的同理心。而薩克斯醫師種種有趣的思考及細膩的心思也在字裡行間自然流露,人文關懷不時躍然紙上,扣人心弦、引人入勝。

目錄

序 「心智」的另類探索與書寫 劉絮愷

自序 「心」天方夜譚的創造與源起

第一部 不足

導言 具有傳奇故事性的科學

第一章 錯把太太當帽子的人

第二章 迷航水手

第三章 靈魂與軀體分家了

第四章 被一條怪腿糾纏的男子

第五章 天生我手必有用

第六章 「割」劇魅影

第七章 麥貴格的平準眼鏡

第八章 左邊怎麼不見了

第九章 謊言不侵的世界

第二部 過度

導言 生命中無法承受之豐沛

第十章 鬼靈精怪的小雷

第十一章 幸得愛神病

第十二章 失去現實感的人

第十三章 是誰,又有什麼關係?

第十四章 千面女郎

第三部 神遊

導言 推開心靈之門

第十五章 迴盪腦中的兒時記憶

第十六章 六十三歲的阿飛少女

第十七章 歸鄉

第十八章 那段擁有狗鼻的時光

第十九章 謀殺者

第二十章 希德格的異象

第四部 心智簡單者的世界

導言 上帝的兒女

第二十一章 表演中生命再現

第二十二章 歌劇通馬丁

第二十三章 數字天才寶一對

第二十四章 自閉畫家的心路歷程

序/導讀

【序】

想像之外的國度

雖然我慣用右手,卻是用左手寫這篇序的。一個月以前,我的右肩動過手術,醫生不准我這段時間用右手,即使我想用也沒辦法。我寫得慢吞吞,而且動作笨拙——不過,隨著日子一天天過去,我愈寫愈順手,也愈來愈自然。我一百在適應,也不斷在學習——不只是用左手寫字而已,而是同時適應十幾種左手技巧;為了彌補一隻手臂吊著吊腕帶的不便,我的腳趾也變得非常老練。右臂剛剛固定的頭幾天,我總是走不穩,不過,現在我走出另一種方法,找到一種新的平衡。我已摸索出不同的模式,不同的習慣……至少在這方面可以說是一個全新的我。我腦中一些程式與電路必然有所改變——神經鍵重量、神經連結與訊號的改變,不過,我們腦部造影的方式仍然太過粗糙,無法顯示這一切。

雖然我的調適是刻意的、計畫過的,而且有些是經過嘗試錯誤而學會的(頭一個星期,我左手的每一隻手指都受了傷),並且多半是不知不覺中自然發生的,經過我完全不了解的重新設計與適應(正如我不了解,也無法了解我是如何正常走路的)。如果一切順利的話,下個月我又可以重新適應,再度充分(也「自然」)地使用右臂,復原我的身體形象,使我再次成為一個靈敏的右撇子。

然而就這種情況而論,復原絕非像組織的癒合一般,是一稱自動且簡單的過程——它(復原)牽涉到肌肉與姿勢調整的關係,一套新秩序的先後順序(以及其協同作用),學習與尋找一條復原的新途徑,我的外科醫生很能體諒人,他自己也動過同樣的手術,他這麼告訴我說:「我可以給你一般的準則、限制和建議,不過細節方面,就得靠你自己去體會了。」我的物理治療師小傑也說過類似的話:「每個人調適的途徑不同,我們的神經系統會自創蹊徑。你是神經科專家——這種情形你一定看多了。」

正如物理大師戴森愛說的一句話,自然的想像力比我們來得豐富,他談到物理界與生物界也具有這種豐饒的特性,物質形體和生命形態種類無窮,而且多到令人不可思議的地步。身為醫生的我,就健康與疾病的現象,研究自然的豐富與多樣,探索個人適應的各種形式,人類也藉著這種身體機制,在面對生命的挑戰與變化之際,去適應與重建自己。

疾病的創造力

以這一層意義來說,缺陷、不適與疾病,可以扮演一個矛盾的角色,讓人發揮潛力,倘若沒有這些缺陷、不適與疾病,可能永遠也看不到、甚至也想像不到許多發展、進化與生命的形態。這就是疾病的矛盾現象,也就是其「創造性」的潛力,才形成本書的中心主旨。

因此,儘管有人可能害怕因為疾病肆虐所帶來的不適,其實偶爾也可以把疾病看成是極有創意的——因為如果它們破壞特定的途徑,或是特定的行事方式,可能會迫使神經系統改道,強迫身體發展出其不意的成長與演化。我認為這種發展或是疾病的另一面,隱然存在於每個病患的體內,而這正是我所特別關心,也最希望闡述的內容。

神經學專家盧力亞也提出類似的想法。他一生致力研究罹患腦瘤或腦部受傷與中風病患的長期存活情形——以及他們用來生存與適應的方法。他也從很年輕的時候,就開始研究聾啞病人(其良師為維考斯基。維考斯基談到這類孩子時,均強調其完整性,而非其不足。

一名殘障兒童,代表著一種性質迥異、形態獨特的發展……如果一個瞎眼或耳聾的孩子,達到與正常孩子同樣的成就,那麼這名有缺陷的孩子,即是以另一種方法、另一條途徑,並且藉由另一種手段,而達到這個目的。對教師而言,了解這條途徑的獨特性也尤其重要,因為他必須帶領孩子沿著這條路去走。這種獨特性,將殘障的短處轉變為補其不足的長處。

盧力亞認為,這種徹底的改變可能因應需要發生,我們對腦子有了一種新的看法,新的見解。頭腦的程式設計並非固定不變或是靜態的,反而是活潑、精力充沛的,它有一套效率絕佳的適應系統,會受到進化與改變而啟動,永不止息地順應有機體的需要——它最重要的需求,即是無論頭腦的功能遭遇到任何缺陷或失序,都能建立起一個合於邏輯的自我與世界。頭腦會作細微的區分,這一點是顯而易見的:對知覺與行為的每個層面來說(從對顏色或是動作的知覺,或許一直到個人知性的發展方向),有好幾百個微小的區域,占有非常關鍵的地位。令人稱奇的是,這些.微小的區域究竟是如何合作,並且整合成為一體,而創造出一個自我)。

頭腦這種了不起的可塑性,其震撼人的適應能力,甚至在神經或知覺系統發生不幸的特殊(且往往是絕望的)狀況之下,已經支配了病患們的生活,以及我個人對病人的了解。偶爾我甚至忍不住納悶,是否有必要為「健康」與「疾病」重新定義,以有機體創造一個新組織與新秩序的能力來看它們,新組織適合有機體特殊和因病改變之後的習慣與需要,而不只是牽就定義的「標準」而已。

疾病代表生命的約束,不過倒不一定非有這種約束不可。我所有的病人,無論問題為何,幾乎都在積極地過日子——他們不僅不顧自己的不便,反而往往因為身體的不便,而幫助他們更能體驗出生命之美。

浴火重生的故事

在此敘述七段有關自然的故事和人類心靈的故事,其中有許多出人意料的發展。本書中的人,受到各種神經病情的肆虐,如杜雷特症候華、自閉症、失憶症以及完全的色盲。他們正是這些病情的例證,也是傳統醫學觀的「病例」——但他們同樣也是獨特的個人,其中每一個人都活在(等於也創造了)他自己的世界裡。

這些也是求生存的故事,在經歷改變與偶爾劇變後的狀況下生存——這種生存之所以發生,是由於我們了不起的重建與適應能力,然而這種能力有時也有其危險性。我在以前寫的書裡,談到神經疾病方面的「保存」自我,以及(比較少談的)「喪失」自我。現在,我反而覺得這些名稱太過簡單——而且在這種情況下,自我既沒有喪失或是保存下來,個人反而在頭腦遭受劇烈改變的「現實」之後,重新適應現況,甚至是產生質變。

對醫生來說,研究神經疾病,必須研究病患在疾病的刺激之下,其內在世界創造出什麼樣的自我。然而病患的其實狀況,亦即他們與他們的頭腦建構自我世界的方式,我們實在無法完全透過觀察外在行為大了解。除了科學家、博物學家之類的客觀途徑之外,我們也必須運用許多人所使用的方法,正如傅柯所寫的,一躍「而進人病患意識之內,『試圖』以病患自己的眼睛,來看這個病理的世界」。把這種直覺或將心比心的性質和必要性描寫得最淋漓盡致的,就屬契斯特了,不過倒是透過另一人之口,亦即他宗教上的導師——布朗神父。因此有人問到布朗神父的方法與秘密時,他回答道:

如果你懂得科學的話,科學是一件很雄偉、壯觀的東西,也是全世界最了不得的一個字眼。可是如今十之八九的人用到「科學」兩字的時候,究竟所指為何呢?他們說偵探是一種科學時,指的是什麼?說犯罪學是一種科學時,指的又是什麼?

他們的意思是從一個人的外部,把他當作一隻巨大的昆蟲來研究,放在明確且毫不偏頗的燈光下檢視,也就是我所謂沒有生氣、沒有人性的燈光之下。他們指的是離他遠遠的,彷彿他是個距離遙遠的史前怪獸,定晴注視他「罪犯的腦袋」,彷彿那是一種恐怖的腫瘤,就像犀牛鼻子上的角一樣。科學家談到某種類型時,絕不是指他自己,而是指他的鄰居,並且可能是比較窮困的鄰居。

我不否認明確的燈光偶爾可能是好的,不過在某一方面來說,它正是反科學之道而行。因此它不但不是知識,反而是壓抑我們所知道的一切,是把朋友當作陌生人,假裝熟悉的東西是隱密的,是百思不透的。就好比說一個人兩眼中間長了一隻長鼻子,或是每二十四小時就發作一次沒有知覺的症狀。而你所謂的「祕密」,卻恰恰相反,我並不想研究人的外部,而想鑽研其內在。

奔向人類經驗遙遠的邊界

若想研究大幅改變的自我與世界,就無法完全在會議室或辦公室做到。法國的神經學家雷密特對這點特別敏感,他不僅在診所觀察他的病人,更親自登門拜訪,帶他們去餐廳或戲院,或是和他一塊兒坐車兜風,儘可能分享他們的生活(其實這也類似一般的家醫科醫生。因此,我父親九十高齡那年,極不情願地考慮退休的時候,我們說:『至少別出診了。』但他卻回答道:『不行,其他都可以放棄,但是要親自出診。』)

心中懷著這個想法,我已脫下白外套,離開了過去服務二十五年的醫院,到病患真正生活的世界,去探究他們的生命,覺得自己有點像博物學家,仔細檢查稀有的生命形態;也覺得自己有點像人類學家,也就是這個領域裡的神經人類學家——但是我仍然最像一名醫生,為病患從這一家奔走到另一家,奔向人類經驗遙遠的邊界。

這些都是由於神經方面的機遇,所引發蛻變的故事,然而蛻變形成的另一種存在狀態,是另一種生命形式,並不因為它的與眾不同,而稍減一點人的本質。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價