活動訊息

內容簡介

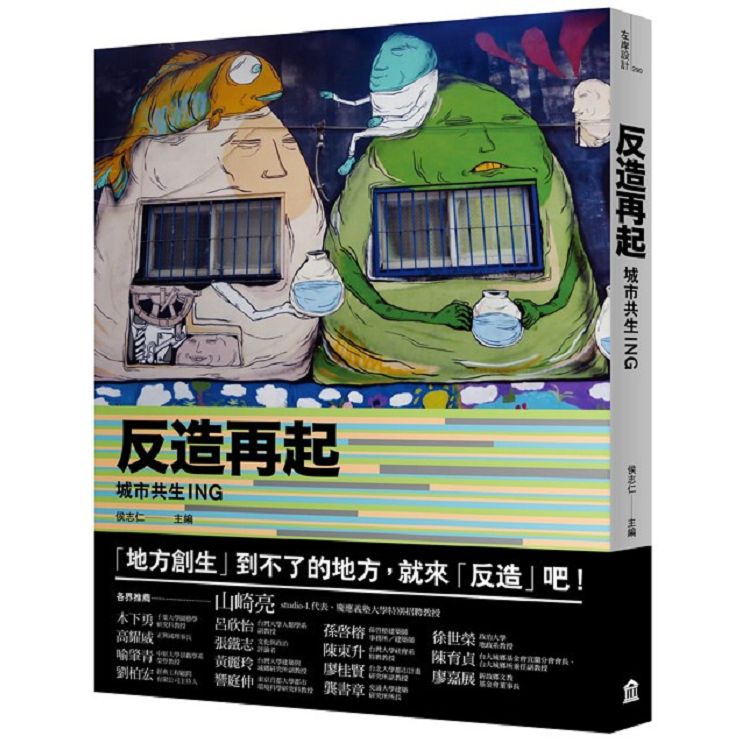

「地方創生」到不了的地方,就來「反造」吧!

「反造」是種非典型都市規劃的精神和方法,強調人類共同居住在一起的單位——城市,不只由政府主導,從上而下,做理性計算的技術官僚計劃,還能由住民發動,從下而上,進行更包容、更具創意的空間安排,進而實踐更多元的社群意義。

《反造再起》為「反造系列」第二輯,以「城市共生」為主軸,分為〔關懷弱勢:人生百味、萬華協力〕〔老城再生與活化:台中中區再生、高雄哈瑪星〕〔聯合公民社會和公部門資源:Open Green〕〔人群關係的再造:古風小白屋、南機拌飯〕〔用其他方式重組社區關係:玖樓共生公寓、燦爛時光書店、都農網、還我特色公園行動聯盟〕五大方向,收錄十二個經典案例。各案例之間並非獨自發展,而是可資相互參照,彼此交疊。在實踐上這些案例也相互協力和串連,有的已經發展出社會企業甚至商業化的運作方式。

「共生」指的是一群市民對於城市空間與發展的重新想像,當他們在經營共生實驗的同時,也同時在創造一個新的城市。相較於容易落入事業導向或物質環境改造的「地方創生」,「城市共生」的核心在於社會與社群關係的建構與資源的再生產,提供合作的機會與地方活化的基礎。

《反造再起》(第二輯)不同於《反造城市》(第一輯),在抗爭、游擊與開創之餘,嘗試進一步用「城市共生」的觀點,強調市民之間的協力、合作甚至跨域,與公部門的串連,進而發展自我治理的機制,創造城市生產與生活多元的新可能性,是對日益私有化、商品化、財團化、全球化,以及政府無所作為的應對之道。

本書特色

1.每篇皆有案主集經驗之大成的「教戰守則」,幫助其他社群更快掌握行動方針。

2.每個案例皆是台灣地方生活的創造與發明,寫作者交代組織的起源、待解決的社群問題、行動的過程、和取得的成效,有些甚至成為社會企業、邁向商業化。透過具體的書寫,讓社區的經營留下紀錄,讓行動的內容不會只是空話,甚至能激發讀者對這類的群體和行動有更多的理解與同理心,進而想去參與類似的案例,或自己揪團採取行動。

3.「地方創生」如何不變成「地方創傷」?本書提供了可能的答案。

目錄

前言

Preface

導論 城市共生・反造城市──侯志仁

Urban Commoning, City Remaking

1.〔狹縫求生〕人生百味:哪裡摔倒,就在哪裡休息──朱冠蓁

Do You a Flavor: Working in the Seams of a City

2.〔社群協力〕合作協助萬華弱勢族群──羅秀華

Collaborative Support for the Underprivileged Communities in Wanhua

3.〔舊城再造〕台中中區再生基地──蘇睿弼

DRF Goodot Village, Taichung

4.〔城市修復〕高雄哈瑪星的街區保存──許瀞文

Neighborhood Conservation in Hamasen, Kaohsiung

5.〔老屋新生〕誘發城市創生的台南老屋多元活力──曾憲嫻

Bringing Out Urban Vitality in the Old Buildings of Tainan

6.〔跨越彊界〕Open Green 打開綠生活──連振佑、施佩吟

Open Green: Placemaking for Green Living

7.〔城市共享〕古風小白屋:工具分享,加倍奉還──綠點點點點

The Gufeng White Hut: Sharing Tools, Giving Back with More

8.〔合作連結〕南機拌飯:社群共享的實驗基地──李仲庭

Nanji Rice: An Experimental Base for Community Sharing

9.〔同住共居〕台北玖樓共生公寓──潘信榮

9Floor Co-Living Apartments, Taipei

10.〔流動蔓延〕整個城市,都是我的書店──張正

The Whole City is My Bookstore

11.〔都市耕耘〕鏟子的革命:從都市農耕網到田園城市──海辰+都市農耕網

Shovel Revolution: From Farming Urbanism Network to Garden City Taipei

12.〔環境萌芽〕還我特色公園行動聯盟:在城市肌理中植入遊戲種籽──李玉華

Parks and Playgrounds for Children by Children: Planting Seeds of Play in the Urban Fabric

序/導讀

前言

出書是一件奇妙的事情,特別是書寫的對象就是正在發生中的事情。

《城市綠化、社區茁壯:向西雅圖的社區園圃學習》(Greening Cities, Growing Communities)是我第一本合作撰寫的書,二○○五年當我們還在做田野調查與寫作時,都市園圃還是個頗為冷門的議題,原本說好的出版社怕書賣得不好,還臨陣脫逃與我們解約,做為一名作者,除了電腦當機、檔案消失之外,大概沒有比這個更悲慘的事了!後來自家的華盛頓大學出版社願意接手,才得以順利出版。書的出版雖然延宕到二○○九年,這一延卻讓我們遇上全新的時機,當年正值美國第一夫人蜜雪兒.歐巴馬在白宮的草坪上開闢一處菜園,而全球各地也燃起一波都市農耕的熱潮,當年答應出版社沒有拿版稅,真是太可惜了。

一年之後,籌備已久的第二本書《反叛的公共空間》(Insurgent Public Space) 緊接著出版。之所以會有這本書,其實只是我在華大升等後,想寫些有趣的東西,於是邀集了一群同好將一些我們覺得精彩的城市造反案例編輯出版。沒想到,接著一年之內,先是突尼西亞街頭起義,開啟了「阿拉伯之春」,不久後反政府削資的西班牙15M(五月十五)運動攻佔了馬德里的太陽門廣場,幾個月後「占領華爾街」行動也在紐約發生,一瞬間占領運動席捲全球,公共空間的奪回與占領,催化了新一波的社會運動,公民起義挑戰了新自由主義下的政治法則。在這同時,面對著房市泡沫化所造成的經濟蕭條與發展停滯,一波臨時性與即興式的城市改造行動也隨之興起,所謂的「戰術型城市主義」(Tactical Urbanism)於二○一二年被Planetizen網站評為當年最重要的規劃風潮之一。《反叛的公共空間》的出版,對當時正在興起的placemaking運動提供了論述與方法上的基礎,即空間的改造不應只是專業者的專利。

《反叛的公共空間》就是《城市造反》與《反造城市》這兩本書的前身,而這兩本書於二○一三年出版時,也正值台灣社會新一波的蛻變。一連串的社會運動與公民參與,不僅開創了台灣政治的新局面,也帶動了新一代的政治與社會啟蒙。二○一四年,反服貿的太陽花運動在立法院爆發。雖然人在海外無法來到現場觀察,但這場運動後的社會變革與新興的社群組織,後來卻成了我的研究題材,也就是這本書的內容。

二○一五年,有幸得到傅爾布萊特計畫與學術交流基金會的贊助,我有半年的時間回到台灣,以「城市共生」為題,研究當時許多正在起步中的社群活動。這本書中大部分的案例,就是在當時田野調查時所接觸、認識,甚至有幸參與到;這些案例中的故事構成本書的主體。當時的田野工作有賴於許多朋友的協助,才得以順利完成,其中最大的助力來自於經典工程與原點創思的朋友們,包括劉柏宏老師、連振佑老師、施佩吟、王俞棻、詹育芳與黃思靜。他們不僅幫我牽線認識新的朋友與團體,還出錢出力舉辦以「城市共享、反造城市」為題的一場座談會,讓當時這些新興團體的夥伴,有機會共聚在南機場二期公寓地下室的空間,這個空間後來變成了「南機拌飯」。

當天的活動,也幸虧有了綠點點點點團隊的幫忙,特別是虞葳大哥與黃芳慧老師的協助,綠點點點點的其他夥伴包括譚琪與唐荷園,也在田野過程中提供不少協助。當時田野的訪談對象還包括了玖樓的潘信榮、混公社與plan b的游適任、景澤創意的吳思儒、Fablab Taipei的洪堯泰、Impact Hub Taipei的Rich Chen,以及夢想城鄉的徐敏雄老師等人。除了正式的訪談外,我當時也利用在台北的時間經常亂入一些社團的活動,就近觀察,包括One-Forty的「東南亞星期天」、萌點黑客松、貳拾號公民會所,還有小柴屋以及台北市社區規劃師駐點工作室的工作坊。除了台北之外,我也利用演講與旅行的機會盡可能地拜訪台北之外的案例,包括宜蘭的松園小屋、花蓮五味屋的顧瑜君老師,還有高雄的有間書店、作伙、打狗文史再興會社、MakerLab。這半年的停留也所幸有台大城鄉所張聖琳教授的協助,得以在城鄉所公館有個旅途中的落腳之處。

《反造城市》原本並沒有規劃續集,之所以會有現在這本第二冊,其實必須感謝南機拌飯與地下勞動合作社的李仲庭。有一天仲庭越洋傳了個簡訊給我,看能不能放幾本《城市造反》與《反造城市》在他那裡賣,結果與出版社聯絡後得知書都賣完了,幫不了忙。書賣完了,怎麼辦?若只是再刷的話,可能賣不完,最好有些新的內容,一路討論下來就這樣開始了《反造再起》的規劃。左岸文化大部分的出版品都是國外大師的經典作品,我們這一系列既不「正」派也不太正經的書得以一再出版,還得感謝編輯林巧玲與總編黃秀如的賞識與大力支持。

最後要感謝的是本書的作者,他們每一位都是案例背後的推手或文武雙全的參與者,沒有他們和其他案例中的主角,就沒有這些精采的故事與成就。記得二○一五年底,我受邀請在學術交流基金會發表期末的成果報告,坐在觀眾席中的台大公衛所詹長權教授問了一個讓我至今仍印象深刻的問題,他問我:「你覺得這些案例會持續多久?」其實我自己也很想知道,這些當時甚至才幾個月大的行動,究竟有多少的持久性?如今,幾年之後,他們不但大多數都還健在,甚至都成功地拓展,組織成員也不斷地增加。這些案例的成長與茁壯不僅令人驚艷,也讓我們對城市共生的行動感到了希望。

這本書最後的編輯期間經歷了台灣社會又一次的變動,二○一八年十一月公投與選舉的結果,讓台灣在國際上的進步聲譽遭到極大的打擊,也讓許多社會中的進步團體感到挫折。這本書的出版或許可以藉機提醒大家,我們的社會中還是有許多進步的力量,而社會的推進需要彼此更多的努力,城市共生就是一個跨越同溫層的方式與途徑,讓我們一同再接再厲。

侯志仁.於西雅圖

2019

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價