活動訊息

內容簡介

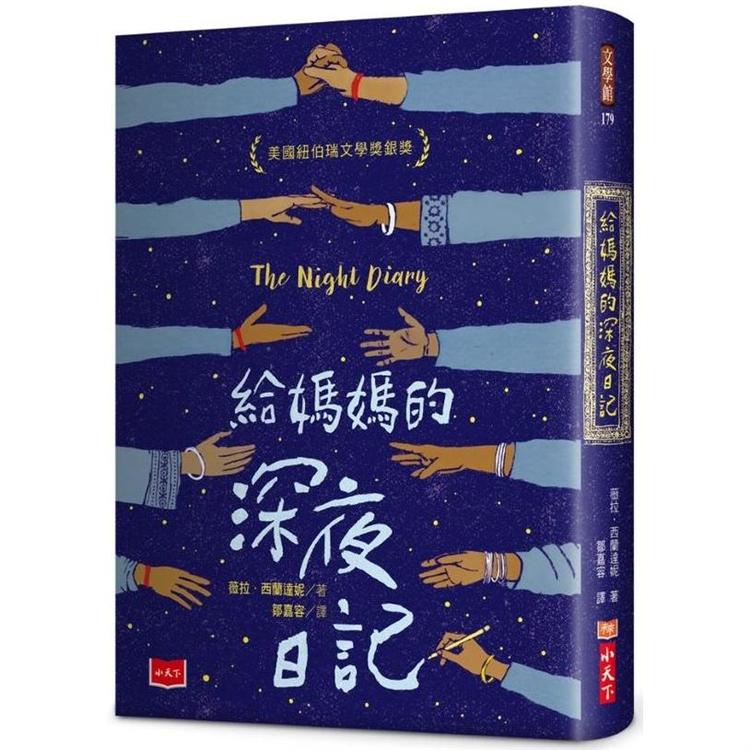

美國紐伯瑞文學獎銀獎

被仇恨分割的世界,阻隔不了愛的召喚

「印巴分治」事件發生在遙遠的七十多年前,然而在本書第一人稱視角的書信體兼日記的形式之下,小人物在動盪大環境中經歷的痛苦顯得歷歷在目。主角妮夏自幼就沒有母親,她在日記裡向母親訴說日常、傾吐心事。自從國家分裂後,周遭不同信仰的人們原本相安無事,卻因為一條突如其來的人為分界線,開始彼此仇視並且被迫遠離家園。妮夏平靜無波的家庭、學校生活就此產生巨變。

妮夏不明白,只因為信仰不同,人們就得對立?家裡的廚師是穆斯林,所以就不能和他們一起前往新印度?妮夏單純直白的叩問,卻沒有一個大人能給出恰當的回答。面對艱險的環境,即使一家人多次受到生命威脅,她仍竭盡全力凝聚家人情感,一同面對人生中無常的災厄。

十二歲生日那天,妮夏收到一本日記本,讓她寫下無法大聲說出來的思緒,以及那些周遭大人不願記錄下來的經過……

1947年,印度終於脫離英國將近兩百年的殖民統治,原本應該歡欣迎接自由的到來,人民卻發現國家即將一分為二:印度和巴基斯坦。人們因為宗教信仰不同而被迫遷徙,在跨越印巴邊界時,不同宗教族群之間的爭執不斷,甚至演變為流血衝突。

妮夏的媽媽是穆斯林,在生下她和雙胞胎弟弟時難產而死。姊弟倆的爸爸是印度教徒,現在,一家人住的地方已不再被稱為「印度」,而被安上一個新名字「巴基斯坦」。妮夏不知道自己屬於哪一邊,為何又必須選擇陣營?

爸爸說以他們的身分住在巴基斯坦太危險了,決定舉家搬遷到「新印度」。他們有時在烈日下的沙漠步行、有時搭乘暴動頻傳的火車,奮力越過不合理的人為疆界,尋找新的安身之處。

透過妮夏一封封寫給已逝母親的信,我們得以一窺印度在歷史上最悲劇性的一段時期,一個沉默堅毅的女孩如何尋找家鄉、定位自己,以及在最黑暗的境遇裡對未來抱持希望。

被仇恨分割的世界,阻隔不了愛的召喚

「印巴分治」事件發生在遙遠的七十多年前,然而在本書第一人稱視角的書信體兼日記的形式之下,小人物在動盪大環境中經歷的痛苦顯得歷歷在目。主角妮夏自幼就沒有母親,她在日記裡向母親訴說日常、傾吐心事。自從國家分裂後,周遭不同信仰的人們原本相安無事,卻因為一條突如其來的人為分界線,開始彼此仇視並且被迫遠離家園。妮夏平靜無波的家庭、學校生活就此產生巨變。

妮夏不明白,只因為信仰不同,人們就得對立?家裡的廚師是穆斯林,所以就不能和他們一起前往新印度?妮夏單純直白的叩問,卻沒有一個大人能給出恰當的回答。面對艱險的環境,即使一家人多次受到生命威脅,她仍竭盡全力凝聚家人情感,一同面對人生中無常的災厄。

十二歲生日那天,妮夏收到一本日記本,讓她寫下無法大聲說出來的思緒,以及那些周遭大人不願記錄下來的經過……

1947年,印度終於脫離英國將近兩百年的殖民統治,原本應該歡欣迎接自由的到來,人民卻發現國家即將一分為二:印度和巴基斯坦。人們因為宗教信仰不同而被迫遷徙,在跨越印巴邊界時,不同宗教族群之間的爭執不斷,甚至演變為流血衝突。

妮夏的媽媽是穆斯林,在生下她和雙胞胎弟弟時難產而死。姊弟倆的爸爸是印度教徒,現在,一家人住的地方已不再被稱為「印度」,而被安上一個新名字「巴基斯坦」。妮夏不知道自己屬於哪一邊,為何又必須選擇陣營?

爸爸說以他們的身分住在巴基斯坦太危險了,決定舉家搬遷到「新印度」。他們有時在烈日下的沙漠步行、有時搭乘暴動頻傳的火車,奮力越過不合理的人為疆界,尋找新的安身之處。

透過妮夏一封封寫給已逝母親的信,我們得以一窺印度在歷史上最悲劇性的一段時期,一個沉默堅毅的女孩如何尋找家鄉、定位自己,以及在最黑暗的境遇裡對未來抱持希望。

序/導讀

【導讀】

同源共生、相異共存的願景

游鎮維(佛光大學外國語文學系副教授)

二十世紀中期,印度脫離英國殖民獨立,因宗教政治的因素,隨即分裂成印度和巴基斯坦兩個國家。作者薇拉.西蘭達妮以此為背景,在小說《給媽媽的深夜日記》用日記的形式,透過十二歲女孩妮夏的筆,說著一段動人的故事。

妮夏不善言辭,大多依賴文字表達自己,日記裡的字字句句,記錄她內心的真實情感,以及周遭人事給她和家人帶來的影響。她嘗試著從大人的言語行為、同學的對待,一點一滴了解世界的劇變。在宗教政治對立下,她所認知的單純世界和原有的人際關係開始有了變化,原本不分彼此的親友,慢慢貼上「我們」和「他們」的標籤,小孩更因此失去原有的朋友。

人們在時代的洪流裡,往往身不由己,妮夏一家就在一夕之間成為住在巴基斯坦的印度人。為了免於迫害和生命威脅,他們必須移居到所謂的「新印度」。被迫離開家園,途中飽受饑渴,已是痛苦,而印度教徒和穆斯林雙方對立所引出來的仇恨,更使得過程艱辛萬分。從妮夏對火車上暴力血腥衝突的那段簡潔描述,讀者可以想像妮夏所見的情景,實際上應是慘烈百倍,更可進一步遙想那段歷史裡印巴人民的悲慘遭遇。

作者善用一些人事物,來隱喻凡事皆有一體兩面、相互依存的關係。妮夏一家在步行移居途中,弟弟阿米爾因缺水,瀕臨死亡,後來天降甘霖,讓眾人如獲新生之際,雨水瞬間氾濫成災,又使阿米爾差點失溫而死,如同人們迎接印度脫英獨立歡欣的同時,隨即面對的卻是分割對立的痛苦。

妮夏在夜裡睡前寫日記,同時也是一封封向亡故母親傾訴白日紛擾的書信,在字裡行間裡傳達的雙邊身分認同,蘊含著對族群和平共存的希求。妮夏的母親是一位穆斯林,父親則是一位印度教徒,他們儘管信仰不同,卻不顧他人反對,相愛結婚。母親生下妮夏和弟弟阿米爾時,不幸難產死亡。妮夏和弟弟身上流著父母的血,一半是印度教徒,一半是穆斯林,雖然性格長相截然不同,卻能相親相愛,不分彼此,此情況隱喻著印度教徒和穆斯林應該也能這樣和平相處。每當妮夏看到他人因宗教而對立時,總想公開說明她母親的身分,以弭平紛爭。妮夏在日記裡描寫的家園,一景一物皆有母親的身影。印度脫英獨立之前,是一個各宗教族群都還能和諧共處的國家,而印度獨立後,妮夏一家被迫離開家園,也如同印巴人民被迫離開長久養育他們的母親,讓妮夏聯想起她和弟弟的誕生,母親卻死亡的遺憾,也難怪她會無奈和感慨的寫道:「一個新的國家誕生了,我的家卻要死了」。

除了寫日記給母親這件事之外,食物也承載著妮夏對族群和平共存的希求。妮夏日記裡提到各種食物,都是人們生活中,不管是日常三餐或宴會時,與家人親友享用的菜餚,它們香氣濃郁,營養豐富,如同母親一般養育孩子,撫慰心靈,連結著家的溫馨感受。家裡的廚師卡齊是一位穆斯林,在妮夏心中的地位不亞於父親。他會煮妮夏母親喜愛的食物,妮夏不善於跟他人交談,卻能與他溝通,他了解妮夏,妮夏能從他的一舉一動感受到愛,與他在廚房裡共同準備食物,如同在夜裡寫日記,是妮夏最喜歡的事。後來因為被迫搬離家園,妮夏必須與卡齊分開,那種感覺有如與母親分開那樣心如刀割。

印度教徒和穆斯林和平共處的願景,也在妮夏移居途中與其他友善的穆斯林互動裡呈現。穆斯林舅舅拉西德接納妮夏一家人,提供庇護,無法說話的他用筆對妮夏提到媽媽對她和弟弟的愛;妮夏與穆斯林小女孩哈法建立的單純友誼,這些事都令她振奮。小說末尾,卡齊不顧危險,千里迢迢來到久德浦,與妮夏一家團聚。卡齊帶來妮夏母親所畫的那幅畫,描繪一隻捧著蛋的手,不僅象徵著印度的新生,也比喻這個印度教徒和穆斯林能共同生活的家又再次完整。每日卡齊的誦經聲和妮夏祖母的印度教歌聲,交融混合,在她耳裡聽來,皆是美妙的樂音。

這本美國紐伯瑞銀牌獎小說,題材獨特,以綿密的象徵手法,向年輕讀者傳達著,不同宗教文化族群應要共生共存的願景。

【自序】

一九四七年八月十四至八月十五日之間,印度脫離英國的統治獨立,並分裂成兩個共和國──印度和巴基斯坦。在此之前,印度的印度教教徒與印度的穆斯林之間的對立,已經持續了好幾個世紀。有許多人不希望印度分裂成兩個國家,但幾位重要的領袖最終還是達成了協議。

在印度某些特定的地方,宗教衝突事件時有所聞。然而,在分治之前,也有不少地方,各種宗教的信徒,包括穆斯林、印度教教徒、錫克教教徒,以及信仰人數較少的,例如帕西人(Parsis,信仰瑣羅亞斯德教、俗稱拜火教)、基督教徒和耆那教徒(Jains),一直相處得很和睦。在跨越邊界的遷徙期間,局勢變得緊張,在要遷入巴基斯坦的穆斯林以及要遷入印度的印度教徒和其他教徒之間,發生許多打鬥和殺戮事件。多數暴亂事件甚至蔓延到原本和平的地方。根據估計,在這段期間有超過一千四百萬人跨越邊界,其中至少有一百萬人喪生(有人說更多,也有人說不到)。這是人類歷史上最大規模的一次遷徙。

小說中虛構的家庭就是住在像這樣的一個地方,他們的經歷基本上是取自於我父親的家族所經歷的事。我的父親跟隨他的父母及兄弟姊妹(我的祖父母、叔叔及姑姑們)從米爾浦卡斯長途跋涉,越過邊界到久德浦,就像書中的主角妮夏一樣。我父親一家人平安度過了這段旅程,但是失去了他們的家園和許多財產,必須在一個人生地不熟的地方,如同難民般重新展開生活。我希望對親戚的這段生命歷程能有更深入的了解,這就是我寫這本書的一個主要原因。

在這段期間的幾位主要掌權者,包括穆斯林聯盟的領袖──穆罕默德.阿里.真納(Mohammed Ali Jinnah)、印度國大黨的領袖—賈瓦哈拉爾.尼赫魯(Jawaharlal Nehru)、被派任到印度並領導過渡到獨立這段時期的英國總督──蒙巴頓伯爵(Lord Mountbatten),以及印度國大黨的前任黨主席及非暴力不合作運動者──聖雄甘地(Mahatma Gandhi)。真納覺得人數較少的穆斯林在新的印度政府裡無法得到充分的代表,希望另外成立一個單獨的政府。尼赫魯及甘地則不希望看到印度分裂,並相信一個統一的印度會是更好的印度。雖然各掌權者希望族群之間能夠和平往來,但對於達成這個目標的最好辦法卻有了歧見。

對於引發衝突的主要罪魁禍首是誰,始終眾說紛紜。許多人都將暴力事件的起因歸咎於「對方」,而許多遭逢不幸、失去家人的人,永遠無法對攻擊者有所諒解。妮夏和她家人的旅程比有些人的艱辛,例如我父親的家人,但也比許多其他人輕鬆。這本書結合了已知的歷史和想像的場景,塑造出一個當時可能發生的故事。

時至今日,在某些印度教徒和穆斯林的團體之間,以及全世界的許多宗教團體之間,仍然存在著緊張對立的情況。記取過去的錯誤,我們才能懷抱希望開創一個更光明、包容也更和平的未來。接納彼此的差異誠然是對人性的巨大挑戰,但也是眾多解決之道的其中一種。

同源共生、相異共存的願景

游鎮維(佛光大學外國語文學系副教授)

二十世紀中期,印度脫離英國殖民獨立,因宗教政治的因素,隨即分裂成印度和巴基斯坦兩個國家。作者薇拉.西蘭達妮以此為背景,在小說《給媽媽的深夜日記》用日記的形式,透過十二歲女孩妮夏的筆,說著一段動人的故事。

妮夏不善言辭,大多依賴文字表達自己,日記裡的字字句句,記錄她內心的真實情感,以及周遭人事給她和家人帶來的影響。她嘗試著從大人的言語行為、同學的對待,一點一滴了解世界的劇變。在宗教政治對立下,她所認知的單純世界和原有的人際關係開始有了變化,原本不分彼此的親友,慢慢貼上「我們」和「他們」的標籤,小孩更因此失去原有的朋友。

人們在時代的洪流裡,往往身不由己,妮夏一家就在一夕之間成為住在巴基斯坦的印度人。為了免於迫害和生命威脅,他們必須移居到所謂的「新印度」。被迫離開家園,途中飽受饑渴,已是痛苦,而印度教徒和穆斯林雙方對立所引出來的仇恨,更使得過程艱辛萬分。從妮夏對火車上暴力血腥衝突的那段簡潔描述,讀者可以想像妮夏所見的情景,實際上應是慘烈百倍,更可進一步遙想那段歷史裡印巴人民的悲慘遭遇。

作者善用一些人事物,來隱喻凡事皆有一體兩面、相互依存的關係。妮夏一家在步行移居途中,弟弟阿米爾因缺水,瀕臨死亡,後來天降甘霖,讓眾人如獲新生之際,雨水瞬間氾濫成災,又使阿米爾差點失溫而死,如同人們迎接印度脫英獨立歡欣的同時,隨即面對的卻是分割對立的痛苦。

妮夏在夜裡睡前寫日記,同時也是一封封向亡故母親傾訴白日紛擾的書信,在字裡行間裡傳達的雙邊身分認同,蘊含著對族群和平共存的希求。妮夏的母親是一位穆斯林,父親則是一位印度教徒,他們儘管信仰不同,卻不顧他人反對,相愛結婚。母親生下妮夏和弟弟阿米爾時,不幸難產死亡。妮夏和弟弟身上流著父母的血,一半是印度教徒,一半是穆斯林,雖然性格長相截然不同,卻能相親相愛,不分彼此,此情況隱喻著印度教徒和穆斯林應該也能這樣和平相處。每當妮夏看到他人因宗教而對立時,總想公開說明她母親的身分,以弭平紛爭。妮夏在日記裡描寫的家園,一景一物皆有母親的身影。印度脫英獨立之前,是一個各宗教族群都還能和諧共處的國家,而印度獨立後,妮夏一家被迫離開家園,也如同印巴人民被迫離開長久養育他們的母親,讓妮夏聯想起她和弟弟的誕生,母親卻死亡的遺憾,也難怪她會無奈和感慨的寫道:「一個新的國家誕生了,我的家卻要死了」。

除了寫日記給母親這件事之外,食物也承載著妮夏對族群和平共存的希求。妮夏日記裡提到各種食物,都是人們生活中,不管是日常三餐或宴會時,與家人親友享用的菜餚,它們香氣濃郁,營養豐富,如同母親一般養育孩子,撫慰心靈,連結著家的溫馨感受。家裡的廚師卡齊是一位穆斯林,在妮夏心中的地位不亞於父親。他會煮妮夏母親喜愛的食物,妮夏不善於跟他人交談,卻能與他溝通,他了解妮夏,妮夏能從他的一舉一動感受到愛,與他在廚房裡共同準備食物,如同在夜裡寫日記,是妮夏最喜歡的事。後來因為被迫搬離家園,妮夏必須與卡齊分開,那種感覺有如與母親分開那樣心如刀割。

印度教徒和穆斯林和平共處的願景,也在妮夏移居途中與其他友善的穆斯林互動裡呈現。穆斯林舅舅拉西德接納妮夏一家人,提供庇護,無法說話的他用筆對妮夏提到媽媽對她和弟弟的愛;妮夏與穆斯林小女孩哈法建立的單純友誼,這些事都令她振奮。小說末尾,卡齊不顧危險,千里迢迢來到久德浦,與妮夏一家團聚。卡齊帶來妮夏母親所畫的那幅畫,描繪一隻捧著蛋的手,不僅象徵著印度的新生,也比喻這個印度教徒和穆斯林能共同生活的家又再次完整。每日卡齊的誦經聲和妮夏祖母的印度教歌聲,交融混合,在她耳裡聽來,皆是美妙的樂音。

這本美國紐伯瑞銀牌獎小說,題材獨特,以綿密的象徵手法,向年輕讀者傳達著,不同宗教文化族群應要共生共存的願景。

【自序】

一九四七年八月十四至八月十五日之間,印度脫離英國的統治獨立,並分裂成兩個共和國──印度和巴基斯坦。在此之前,印度的印度教教徒與印度的穆斯林之間的對立,已經持續了好幾個世紀。有許多人不希望印度分裂成兩個國家,但幾位重要的領袖最終還是達成了協議。

在印度某些特定的地方,宗教衝突事件時有所聞。然而,在分治之前,也有不少地方,各種宗教的信徒,包括穆斯林、印度教教徒、錫克教教徒,以及信仰人數較少的,例如帕西人(Parsis,信仰瑣羅亞斯德教、俗稱拜火教)、基督教徒和耆那教徒(Jains),一直相處得很和睦。在跨越邊界的遷徙期間,局勢變得緊張,在要遷入巴基斯坦的穆斯林以及要遷入印度的印度教徒和其他教徒之間,發生許多打鬥和殺戮事件。多數暴亂事件甚至蔓延到原本和平的地方。根據估計,在這段期間有超過一千四百萬人跨越邊界,其中至少有一百萬人喪生(有人說更多,也有人說不到)。這是人類歷史上最大規模的一次遷徙。

小說中虛構的家庭就是住在像這樣的一個地方,他們的經歷基本上是取自於我父親的家族所經歷的事。我的父親跟隨他的父母及兄弟姊妹(我的祖父母、叔叔及姑姑們)從米爾浦卡斯長途跋涉,越過邊界到久德浦,就像書中的主角妮夏一樣。我父親一家人平安度過了這段旅程,但是失去了他們的家園和許多財產,必須在一個人生地不熟的地方,如同難民般重新展開生活。我希望對親戚的這段生命歷程能有更深入的了解,這就是我寫這本書的一個主要原因。

在這段期間的幾位主要掌權者,包括穆斯林聯盟的領袖──穆罕默德.阿里.真納(Mohammed Ali Jinnah)、印度國大黨的領袖—賈瓦哈拉爾.尼赫魯(Jawaharlal Nehru)、被派任到印度並領導過渡到獨立這段時期的英國總督──蒙巴頓伯爵(Lord Mountbatten),以及印度國大黨的前任黨主席及非暴力不合作運動者──聖雄甘地(Mahatma Gandhi)。真納覺得人數較少的穆斯林在新的印度政府裡無法得到充分的代表,希望另外成立一個單獨的政府。尼赫魯及甘地則不希望看到印度分裂,並相信一個統一的印度會是更好的印度。雖然各掌權者希望族群之間能夠和平往來,但對於達成這個目標的最好辦法卻有了歧見。

對於引發衝突的主要罪魁禍首是誰,始終眾說紛紜。許多人都將暴力事件的起因歸咎於「對方」,而許多遭逢不幸、失去家人的人,永遠無法對攻擊者有所諒解。妮夏和她家人的旅程比有些人的艱辛,例如我父親的家人,但也比許多其他人輕鬆。這本書結合了已知的歷史和想像的場景,塑造出一個當時可能發生的故事。

時至今日,在某些印度教徒和穆斯林的團體之間,以及全世界的許多宗教團體之間,仍然存在著緊張對立的情況。記取過去的錯誤,我們才能懷抱希望開創一個更光明、包容也更和平的未來。接納彼此的差異誠然是對人性的巨大挑戰,但也是眾多解決之道的其中一種。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價