活動訊息

內容簡介

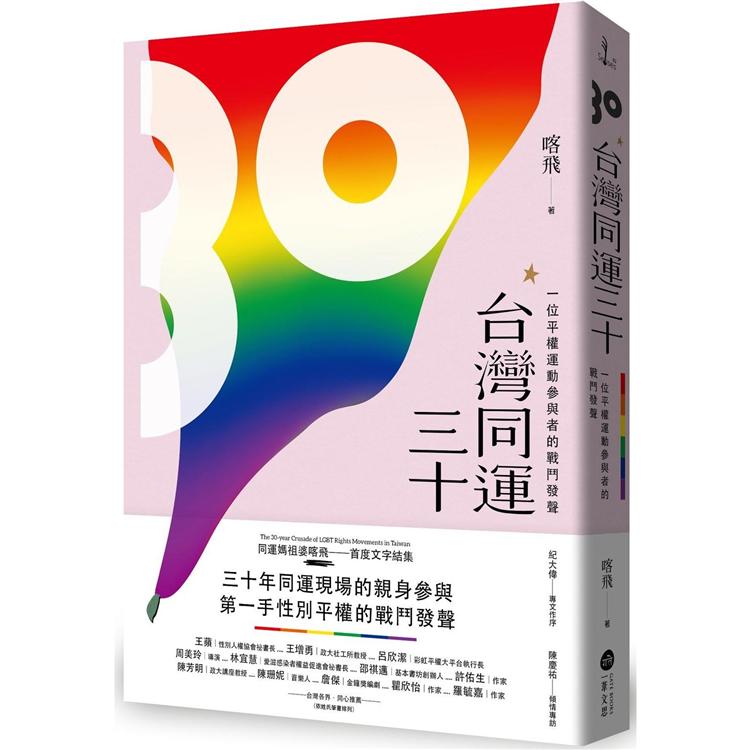

台灣最大同志組織——同志諮詢熱線催生者 喀飛

三十年同運現場的親身參與,第一手性別平權的戰鬥發聲,

以擲地有聲的評論留住歷史,用鏗鏘動人的說理讓愛發生。

了解同志運動的過去,為了讓台灣社會走向更好的未來。

★台灣同運萌芽→婚姻平權通過,三十年關鍵現場的四十二篇紀錄+三篇十年紀事★

★台灣同運大事紀,六百三十五項目、六萬六千字,前所未有的完整收錄★

★《同志文學史:台灣的發明》作者紀大偉・專文推薦★

你知道一九九七年沒有交友軟體可用的男同志,在常德街如何被警察臨檢、當成現行犯羞辱?你知道一九九八年在酒吧墜樓的同性戀大學生,引發媒體怎樣的噬血追逐?

你知道歷屆總統、許多政治明星並非一路挺同,甚至曾經承諾跳票?

你知道內政部曾大剌剌發文表示:同志不宜被提倡?

你知道亞洲最大的同志遊行,怎麼透過萬人彩虹地景成為世界媒體焦點?

你知道直到二○一○年,台北市政府教育局都還在發布歧視同志的公文?

你或許知道二○○○年四月,玫瑰少年葉永鋕殞落;

但你知道二○一一年,一個國一男生因長期被嘲笑「娘娘腔」,從自家頂樓跳樓自殺?

你知道二○一八年公投,反同陣營撒下至少上億廣告費每天刊播誤導選民的資訊?

二○一九年婚姻平權在台灣發生,並非憑空而來。

出身野百合學運、九○年代正好站上時代浪尖的青春喀飛,細數彼時台灣如何銜接起八○年代末的解嚴狂飆,無論文學創作、性別論述、雜誌創立、專欄開闢、廣播發聲、劇場演出、電影獲獎、網路集結,百花齊放之下,一舉激發台灣同志運動能量。他也與友人在九○年代末共同催生了「台灣同志諮詢熱線」。

三十年間,他既為同志發聲,也為台灣同志運動獻身,將九○年代的風起雲湧定義為「時代浪潮上繼續創造時代」;當來到千禧年代,無論面對政治人物或反同勢力,「運動就是無止盡的戰鬥」。再至二○一○年代,極力關注老年同志與愛滋議題,希望能透過「回顧歷史,給下一代人養分」。

回首三十年,中年喀飛將長期置身場上與場邊的觀察筆記結集,無論是振振有詞的說理、犀利直面的批判,或是娓娓道來的回憶,此書有斷代史的企圖,有充滿耐心的評議,也有明亮的眼神,能看穿迷霧中的壓迫與歧視,用更為敦厚包容的姿態,在爭取同志平權的路途上,體貼每一種少數。

一九九四年相偕自殺的北一女學生林青慧與石濟雅在遺書中寫:「當人是很辛苦的,使我們覺得困難的,不是一般人所想像的挫折或壓力,而是在社會生存的本質就不適合我們。」

——錯誤的並非「我們」,而是社會未經啟蒙、覺醒的「本質」。

此書做為「一位平權運動參與者的戰鬥發聲」,正是為了透過這些並不如煙的往事,給蒙昧之人提醒,給弱勢者擁抱,給孤獨的人溫暖。

★從九○年代熱門同志刊物、BBS論戰、同志廣播等回顧同志運動如何萌芽;從與政府官員和反同勢力數度交手的經驗,旁及策畫同志遊行的心得,回溯千禧年代漸有鬆動卻又驚滔駭浪的社會氛圍;在歧視與汙名依舊的一○年代,力抗反智,大聲疾呼:「請不要忘記櫃子裡孤獨的滋味,還有那些仍在忍受孤獨的人。」

★以清楚的時間軸,六萬六千字篇幅,蒐集詳列台灣同志運動四大面向的六百三十五項大事紀。透過這些事件,理解同志運動能量如何沙漏般積累,而抵達婚姻平權。同樣,也是透過這些事件,明白婚姻平權並非最後一哩路,好好正視過去曾發生的歧視與傷害,正是為了避免同樣的錯誤一再發生。

本書特色

★作者喀飛為台灣同志諮詢熱線協會首任理事長,長期觀察同志社群文化、研究整理同志運動歷史,並以身在戰鬥前線的切身經驗和無役不與的第一手觀察,見證同志如何從飽受歧視走向性別平權。

★全書以「三個十年」劃分,聚焦台灣同志運動自一九九○年代至二○二○年這三十年間的重大事件,以同志如何面對媒體獵殺、遭逢社會壓力的艱困情狀,重新整理爬梳。以俯瞰歷史的視角書寫三篇【十年紀事】,為每個十年定調歷史座標。

★作者以三十年資深編輯的文字修煉、超過十五年的老年同志口述歷史書寫經驗,分析整理複雜的歷史場景,生動深情訴說時間洪流下的人性故事。

★除特別著眼三大同志汙名事件,本書深耕「老年同志議題」與「愛滋議題」,關注性少數中的少數,正因深深感到歧視和恐懼無所不在,才不厭其煩解釋道理,寫下愛滋平權。

★由陳慶祐專訪本書作者喀飛,在眾人共同譜成的時間座標之外,將貼伏著時代前進的私人史,以訪談形式呈現,讓小歷史與大歷史合奏。

★書末詳附【台灣同志運動.三十年大事紀】,以「出版/藝文/媒體/網路」,「法律/政治/人權/愛滋」,「校園事件/教育」,「集結/團體/遊行/大型活動/社運連結」等四大類羅列每一樁共同使同志運動跨前一步的事件,史上最詳細的同志運動史整理。

目錄

【推薦語】

【自序】為什麼要讀同志運動史/喀飛

【第一個十年】一九九○至一九九九

九○年代紀事:時代浪潮上繼續創造時代

〔一九九五〕

九〇年代啟蒙刊物——《愛報》、《女朋友》、《同言無忌》/在網路建造同性戀邦聯──台灣學術網路「同性之愛」板發展史

〔一九九六〕

BBS虛擬彩虹社區:網路集結的同志運動/第一位肉身對抗體制的感染者田啟元/一九九六台灣的天空很同志--「台北同話」

〔一九九七〕

那一夜,在常德街

〔一九九八〕

那一天我們決定成立熱線——十件同志諮詢熱線草創的祕辛/是誰殺了同性戀?——TATTOO墜樓事件/誰剝光了同性戀?——AG健身房事件/一九九八選舉同志人權聯盟

〔一九九九〕

內政部駁回熱線立案:同志不宜提倡/公館Corner’s酒吧惡意臨檢事件/同運與媒體充電營

【第二個十年】二○○一至二○○九

千禧年代紀事:運動就是無止盡的戰鬥

〔二○○○〕

總統府的第一面彩虹旗/公館彩虹社區──同志就在你身邊/反同宗教勢力集結首發

〔二○○一〕

箱屍案:排山倒海的媒體汙名

〔二○○七〕

忠孝東路上的彩虹地景

〔二○○八〕

彩虹熟年巴士:從訪談到出遊的老同陪伴/從性致勃勃到爽歪歪——熱線性安全與性愉悅教育

【第三個十年】二○一○至二○二○

一○年代紀事:回顧歷史,給下一代人養分

〔二○一○〕

抗議台北市教育局歧視公文/老年男同志的三重汙名:老年、同志、性

〔二○一一〕

一個陰柔國中生跳樓之後/是愛滋經費不足?還是愛滋政策不足?/真愛聯盟事件

〔二○一二〕

只有病,沒有人——評議國家愛滋政策

〔二○一三〕

不要忘記,我們曾經在櫃子裡

〔二○一五〕

當同志與醫療相遇——寫給醫療人員/台灣同志運動的歷史回顧

〔二○一六〕

瀟灑九十年 告別王公公/台灣的愛滋教育怎麼了?/關於愛滋,你到底恐懼什麼?

〔二○一七〕

賴清德失言誰受害?殺人的不是HIV,是汙名!/關於愛滋,歧視和恐懼的改變,為何如此緩慢?/同志文化地景的歷史意涵

〔二○一八〕

愛滋的前世今生

〔二○一九〕

從熱線老同工作看照顧議題/同婚立法運動的眼淚

〔二○二○〕

葉永鋕的同學曾經想起他嗎?——給認為自己孩子不需性平教育的家長/圍繞在新公園的同志生命之歌/與樂齡世代談同志/阿媽也有女朋友,只是沒有告訴你——關於《阿媽的女朋友》

【專訪】行走的同志運動史:側寫喀飛的大時代與小時代/陳慶祐

【台灣同志運動.三十年大事紀】/喀飛整理

序/導讀

推薦序

在現場

紀大偉(《同志文學史》作者,國立政治大學台灣文學研究所副教授)

我在一九九○年代認識Gofyy(喀飛),至今已經將近三十年。早在二○一○年左右,一些朋友就已經慫恿Gofyy撰寫回憶錄,倒不是要看他寫他自己,而是要透過他個人長達二十年的參與經驗,看他帶出台灣同運的歷史。雖然同運前輩不少,但是Gofyy在現場的廣度、深度、持久度都很罕見:廣度,是指他像手機基地台一樣觸及廣大地理範圍;深度,是指他在現場(包括警察惡意臨檢同志空間的街頭)的涉入程度夠深;持久度,是指他見證整體同運成長的時間夠長。

但二○一○年那時候,Gofyy仍是肩負多種同運任務,沒有時間寫社運回憶錄。有人提議一個替代方案:Gofyy找寫手合作「口述歷史」,只要他開口,不用他親自執筆,但還是遲遲沒有下文。怎知道,在過去十年間,Gofyy大噴發,的確參與了口述歷史工作,雖然焦點不是他自己的現場,而是老年同志的生涯——部分成果為《阿媽的女朋友》這本得獎好書。在疫情期間,他更定下心來,交出《台灣同運三十》這本書。這罈美酒的年分從當年大家期待的二十年,赫然升級成三十年,讓人又驚又喜。

我也要馬上接著說明,前仆後繼參與同運的許多朋友,雖然沒有像Gofyy一樣展現驚人的廣度深度持久度,都有值得被理解的苦衷。那些「遲到」、「早退」、「中離」的同運過來人,未必「沒有定性」,未必「不願投入」,但必定承受同運帶來的種種挑戰(出櫃壓力——要跟家人出櫃嗎?財務壓力——沒有穩定收入怎麼辦?健康壓力——血壓怎麼降不下來?)。參加其他社運也會遇到類似挫折,但是在同志長期承受汙名的台灣社會,同運參與者肩負了額外的為難。再說,一般營利企業都未必可以留住人才了,那麼超時工作卻又未必給予等價酬勞的志願性社運工作,又要怎麼把人留住?我希望讀者一方面試著體諒來來去去的同運新舊臉孔,另一方面也可以用力珍惜Gofyy等等罕見動物。我很納悶,Gofyy等等這些老骨頭怎麼可以老老實實留這麼久?錢夠用嗎?身體要來點刮痧嗎?(請讀者自行找QR Code捐錢去……)

書名所指的「台灣同運」,並沒有定於一尊的定義。既然各界一再詮釋什麼是「同運」,那麼我就不續貂了。我反而想問,「台灣」是什麼?我認為「台灣」這個詞跟「同運」這個詞交逢的時候,至少包含三塊領域:政府,民間,以及媒體(含網路媒體)。人們在說台灣同志很幸福的時候,話裡的台灣未必是指台灣政府,卻大可能是指台灣民間和台灣網路。當然,「政府」、「民間」、「媒體」 這三者根本難以分割:在台灣,民間偶爾影響政府;政府總愛插手媒體;媒體持續操控民意。但我仍要暫時策略性地區分這三者,這樣才可以清楚描繪《台灣同運三十》的貢獻。在討論其他國家的同志現況時,討論者也可以靈活思考這三者的區分:在某些台灣觀光客熟悉的其他國家,民間和網路的同志明明生龍活虎,豔光四射,但因為他們的政府嚴酷壓制民間和網路,結果那些民間和網路的同志根本喘不過氣,難以為繼。今日台灣同志或許覺得政府、民間、媒體三者相安無事,但是歷史顯示,昔日這三者在台灣的關係也充滿衝突矛盾,所以當年熱血人士才會迫不及待投入同運,試圖改變社會。我們不能將政府、民間、媒體三者看似和平共處的現象視為歷史的常數,反而要看成隨時可能走樣的變數。

這篇文章題目「在現場」,泛指種種同志運動的戰場。而Gofyy所在的現場,主要是在民間和媒體這兩塊交錯的領域。從一九九○年代開始,Gofyy的現場包括他白天任職的平面報刊、一度主持的電台廣播節目,還有晚上巡弋的BBS(網路已經是當時新興媒體),從空中到地面的各種空間都包括在內。我初次認識Gofyy,是在電話撥接上網年代的BBS同志討論區(也就是MOTSS板)。那年頭,網友都不露臉——畢竟當時連數位傻瓜相機都很少見,智慧型手機更無法想像,一般民眾沒有能力上傳個人照片。在MOTSS發言的網友,要不是求即時桃花,就是找長久緣分,但是Gofyy不同,他想要做點嚴肅的事情。他毫不花俏地張貼整理過的同志相關新聞:文字檔用有色字體標示他抓出來的重點,而且還附加他的評語。這個差事說起來簡單,但不見得有多少人願意真的動手去做,而且持之以恆。雖然不時有人在MOTSS隨手張貼藝文新聞,但是路遙知馬力,只有Gofyy始終分享剪報,簡直是「同志社群」的盡責義工。平心而論,Gofyy在MOTSS頻頻貼新聞文字檔的時候,「同志社群」在網路上其實還沒有成型。我反而認為,先有Gofyy以及其他各種網友在BBS無償付出,BBS才開始慢慢展現同志社群的雛形。國內外社會弱勢的多種社群都有類似起源:許多成員並不是一開始就享受一個已經壯大的社群,而是由成員在百廢待舉的情況下,毫無頭緒東摸西摸,社群才開始浮現輪廓。

當時網路主要平台——BBS,只有文字沒有圖象。接下來,網友就從只有文字的BBS,進軍到可以展現照片、音樂的部落格等等平台,某些第一代或第二代網紅就以「部落格主」之姿出道了,開始糾集人氣,甚至置入行銷。我說部落格主可能是第一代也可能是第二代,因為有些網路小說家在BBS時期就憑藉文字魅力成為第一代網紅。但是接受商家紅包打各種日常用品廣告的第一代,似乎還是部落格主吧?我說起這些陳年往事,是因為熟悉媒體生態的Gofyy在BBS提供新聞剪報之後,雖然他已經是個初階的「自媒體」,卻並沒有隨同媒體吆喝進駐影音俱全的網路平台。我不知道Gofyy內心有沒有想過利用網路賺錢並且成為自媒體網紅,但是看他多年來的人生選擇,他應該不走那條康莊大道。他總是愛走不討好的路。在網路展現更多利益、更加張牙舞爪之際,Gofyy反而逆向操作,反而從網路轉向民間日常生活,結交活生生的同志伙伴去了。我想,一直想要留在網路發揮影響力的人,可能會要求自己在網路一再升級,追求網路明星夢,至少要當個如今臉書仍然常見的「鍵盤評論家」;但是,想要發展同志運動的人,未必對網路聲望有興趣,反而想要從網路下凡到民間。在網路發達之際,Gofyy當然仍然使用網路,但他在網上仍然只是素樸的剪報分享者;他似乎把更多時間精力放在網路之外的現場:同志被警方臨檢的街頭,以及同志跟官員對質的公聽會。

除了上述這些劍拔弩張的現場之外,溫馨的串連聚會也是Gofyy的現場。他那時候在線下人生,到底在忙什麼?多年之後,我才後知後覺發現,他在一九九○年代已經投入「同志家庭/同志家族」的打造:主流社會常說,同性戀不能生養小孩;但是台灣全國各地的多種同志團體證明,同志團體就是同志青少年的另類家庭/另類家族,培養下一代的同志。性少數青少年可能被主流異性戀家庭或是學校拋棄,卻在這些團體發現新的歸屬感,找到獲得教養的機會。Gofyy參與的某些團體,後來都開枝散葉,成為同志跨世代大家庭。他參與同志青少年網站的創建,終究也是在教養下一代——這就是同志文化的「社會複製」(social reproduction)。家,未必是同志必然要逃離的凶案現場;同志也可能另外打造出讓同志一代接續一代的家,可以互助的情感現場。同志家族像是大樹,除了往下扎根,也可以向上開花:Gofyy參與觀察老年同志的口述歷史,成績斐然,除了剛才提及的《阿媽的女朋友》,還有十年前記錄老年男同志的《彩虹熟年巴士》。

時至二○二一年,國內外各界都愛說,因為台灣政府領導有方,所以同志人權在亞洲——甚至全世界——都名列前茅。但比對《台灣同運三十》來看,讀者就知道這種說法是片面之詞。根據《台灣同運三十》,當前執政者並不是同志人權的長期耕耘者,而是晚近的收割者。不過,我要請支持政府的讀者別擔心,收割未必是負面的詞:許多通過同婚的國家根本都是社運成果的收割者,例如歐巴馬時期的美國;那些拒絕收割社運成果並且持續恐同的國家,才叫人心寒。歷史紀錄顯示,在同志相關政策可以明確兌換選票之前,台灣執政者曾經長期鄉愿,冷眼冷語打發同志人權。多虧民間持續施壓,政府才在猶豫之間把同志人權拿出冷凍庫解凍。

想起一個可以類比的例子。Gofyy和我都經歷過從戒嚴到解嚴的國家轉型。國內外各界也愛說,因為當時蔣經國解除戒嚴,所以台灣才開始民主化。這也是嚴重的片面之詞,將被動的執政者美化成主動的改革者,並且遺忘那些為了督促政府不惜犧牲的民間人士(其中不乏家破人亡的良心犯)。如果大家相信台灣解嚴之後同運才得以浮現,那麼光泰、白先勇、祁家威等人戒嚴時期為同志發聲的種種行動,難道就不算數嗎?總之,種種人權的成績,都要歸功於民間愈挫愈勇的推動,而不能簡化為政府的功德。

當然我應該更細緻分析歷史。「宣稱蔣經國解嚴」和「宣稱今日台灣政府推行同志人權有成」,都是片面之詞,但兩者差距極大。昔日執政者在戒嚴解嚴上的功過,已有國內外眾多學者剖析,我在這裡就不細談。但是今日執政者在同志人權上的改變,我倒是或多或少樂見其成。不同的人從歷史學到不同的教訓:有些人從歷史得知,任何人事物都不會改變——例如賭徒再怎麼改都還是賭徒,如是等等;有些人則從歷史發現,任何人事物都可能改變。我跟許多國內外同志研究者一樣,相信人事物會隨著歷史而改變——畢竟同志運動的精神,就是相信社會可能改變,而不是認命認定社會不會變。我們稍微查詢Wikipedia就知道,有些國家在短短二十年內對同志的態度從包容變成迫害,有些國家卻從排斥變成慢慢接納;有些累積個人光環的同志名流在十年內戲劇化變成同運的阻礙,也有些曾經疑慮同志的官員在十年內變成同志的盟友。人可能變壞,也可能變好。同志可能變成陌路,敵人也可能變成自己人。在台灣政治人物紛紛翻牌,改在同志身上押寶,或許讓有些同志覺得疑慮,但也讓有些同志感到欣慰。

「在現場」這個標題,其實也是我長久的心內聲音:幾十年來,每次我聽聞國內同志相關事件,我心裡就響起一句話:「Ta一定就在現場。」這裡的Ta,可能是Gofyy本人,也可能是來自Gofyy人際網絡的不同世代同志家族成員。這一句話暗示的下一句話,則是「如果我也去現場,那麼我就會遇到Ta。」Ta和Ta們的在場,讓我和各地的同志,在充滿變化的世局感到心安、感到有伴。《台灣同運三十》的貢獻,除了提供各界鑑古知今的鏡子,也提醒各個性別各個年紀的同志:你可以心安,你有同伴。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價