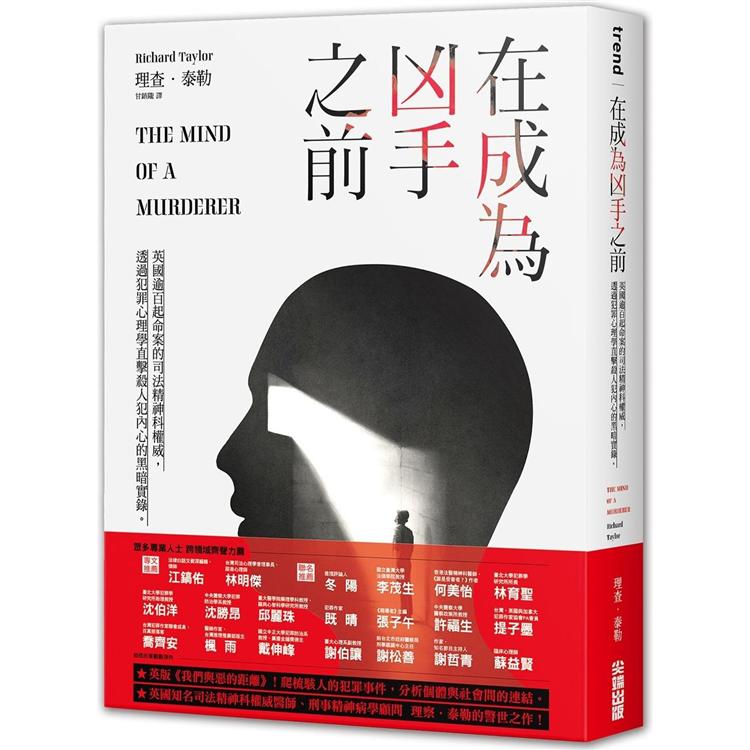

【電子書】在成為凶手之前:英國逾百起命案的司法精神科權威,透過犯罪心理學直擊殺人犯內心的黑暗實錄。

「為何他會成為凶手」比「誰是凶手」更重要活動訊息

內容簡介

「人為什麼殺人?」

「殺人犯天生就是怪物嗎?」

在失格的漠視下,任何人都可能成為凶手。

★ 英版《我們與惡的距離》!爬梳駭人的犯罪事件,分析個體與社會間的連結。

★ 英國知名司法精神科權威醫師、刑事精神病學顧問理察.泰勒的警世之作!

★ 亞馬遜讀者、全球最大書評網Goodreads近五星好評,英國媒體高度讚賞!

▎對司法精神科醫師而言,比「誰是凶手?」更重要的是「為什麼她/他會成為凶手?」

正如政治哲學家海耶克所言:「通往地獄的路,都是由善意鋪成的。」謀殺不只是犯罪,還是一項重大、需要被正視的「公眾健康」問題。杜絕慘案發生的方式,絕對不是為凶手貼上標籤、與其拉開距離,或使其消失就能見效;謀殺犯大多是後天養成,而非先天決定──不良的育兒方式、受阻的依附關係、失敗的教育、物質濫用與長期的需求漠視,皆是犯罪的溫床。

司法精神科醫師的職責,在於評估犯下重大刑案的凶手,並治療被發現患有精神障礙的凶手。當眾所矚目的刑事審判結束後,司法精神科醫師將秉持著高度的同理與信任與凶手對話,試著瞭解犯案動機並觀察相似案件的規律性,不只為了治療凶手的精神障礙、協助其復原,同時也為了降低更多悲劇發生的可能性。在錯誤的情況下,任何人都可能成為殺人犯;我們與惡的距離,往往只隔著一次精神病的發作或一條逼向絕境的導火線──唯有理解,才是解藥。

▎透過逾三十起真實犯罪事件實錄,窺探「善與惡」、「正常與失常」間的灰色地帶。

作者在擔任司法精神科權威醫師與刑事精神病學顧問的三十年中,負責逾百起謀殺案,並遇見各式各樣的受害者和加害者。他在這本引人入勝的紀實回憶錄中,講述其中最悲慘、最駭人與最令人動容的案例,探討性謀殺、弒母、殺嬰、弒子、男性(女性)殺害親密伴侶、因精神疾病/酒精/腦部損傷/金錢而引發的凶殺,以及因暴力極端主義和恐怖主義而執行的謀殺或大規模屠殺。同時,他也於本書直搗社會的弊病,如有毒的父系文化、厭女情節與精神疾病污名化等議題,以最誠實且優美的文筆書寫每個有如紙上電影的真實故事。

本書透過專業的「犯罪心理學」剖析凶殘背後的各種樣貌,提供比媒體更深入且客觀的報導,使讀者明白迥異的案例之間皆有可觀察之規律及成因。他更首度於書中揭露家族中的黑暗秘密,揭開司法程序的面紗並持續對社會拋出我們不忍直視的探問──我們究竟何時才能真正理解最黑暗的人類行為?為什麼理解這些「惡」對我們而言至關重要?我們該如何與「惡」共處,並維持平衡?

目錄

推薦序

作者聲明

序章

第一章 性謀殺

第二章 因精神疾病而引發的凶殺案

第三章 女子殺害孩童

第四章 男子殺害伴侶

第五章 女子殺害伴侶

第六章 失憶的殺人犯

第七章 因金錢而引發的謀殺

第八章 恐怖主義

第九章 判刑、治療、復原和釋放

後記

附錄

作者鳴謝

引文出處

序/導讀

推薦序I

林明傑(台灣司法心理學會理事長、諮商心理師)

個人於二十年前留學美國返台任教至今,從事性侵者、家暴者、成癮者的研究與治療。也會有機會參與刑事案件的心理鑑定工作,有時也要以鑑定人身分出庭陳述。故當有機會讀到本書時,對於理查.泰勒醫師的司法精神醫學工作經驗,甚覺心有戚戚焉。

理查.泰勒醫師是英國專職的司法精神科醫師,本書是他將長期執業生涯的豐富經驗,以一個個真實的案例並穿插他的生命經驗與專業觀察,寫成司法精神醫學實務的故事。裡面詳述其專業生涯中有關性犯罪、親密暴力中男殺女及女殺男、母親殺子、精神疾病犯罪、恐怖攻擊犯罪等類型的鑑定歷程,也介紹了憂鬱症、思覺失調症、反社會型人格、邊緣型人格、解離型失憶症等常見的精神疾患及人格異常的犯罪型態。其中更說明受暴婦女症候群在法庭上的抗辯依據及所受到批判的觀點,也探討了塔拉索夫原則(Tarasoff Rule)的保密例外及預警的重要性。書中也特別提示我們在接觸被告過程中,若感覺到不舒服,千萬不可忽略這種不舒服的反應,鑑定人或治療師都要常常檢視這種互動所帶來的感受,並利用它們來了解案主的經歷,不要讓這種感受成為自己在做鑑定或助人工作時的盲點。這些都是從事暴力傷害領域的心理治療者必須了解的議題與實務準則,本書非常值得我國心理諮商、社會工作、精神醫學界從業人員的參考。

司法精神科醫師的工作最主要是參與重大刑案的精神鑑定,泰勒醫師所處英國的體系有其專門的司法精神科醫師編制,是位專業專職的司法精神科醫師。然在我國的制度則不同,一般多是委託給精神科醫師或心理師鑑定,精神鑑定上多以團隊進行,成員包含精神科醫師、心理師、社工師等。刑案的精神鑑定多半是涉及評估被告在案發的相關時間所處的精神狀態,是否符合《刑法》第十九條的行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力;或是致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力,顯著減低者。經專業鑑定後提出報告給法院了解參考,由法官裁判其是否符合行為不罰或得減輕其刑。而心理鑑定則是我國司法院在2018年訂定《刑事案件量刑及定執行刑參考要點》第五、七條評估被告再犯之危險性,並以此讓法官於量刑及定應執行之刑時有參考之依據。

然而,單一份鑑定報告是否就真完整呈現了被告的精神狀態?不同的精神或心理鑑定團隊是否有類似的鑑定結果?而當兩個專家的意見不一致時,該怎麼辦?泰勒醫師提及英國的方式是再找另位專家意見,在一些比較複雜的案件,通常會有四個意見,常見是檢辯雙方各兩個,這是較為嚴謹的方式。然而目前國內常因經費不足或其他因素而無法再另找專家鑑定。

我曾經看過在一份法官請醫師對被不確定有無性侵害的智障女童鑑定被害人有無創傷後壓力症的鑑定報告結論中,竟看到鑑定的女醫師是這樣寫的:該女童未顯現出創傷後之相關反應,只是加害人利用身心障礙者之能力弱勢、無戒心、不知防衛及職務之便侵犯被害人,其心可議,其行不可恕。該案件的被告被判了重刑,法院也引述該報告做判決。該醫師很明顯地違反不得作過度推論之倫理原則,實該受到懲戒才能使日後的鑑定者更為謹慎才是。

所以泰勒醫師提到:如果你需要「專家意見」,就務必慎選「專家」,這個原則很值得我國的審判與檢察體系借鏡。鑑定人在從事司法精神鑑定時,必須遵循科學、邏輯、誠實、倫理的原則來完成鑑定報告,並為報告負責。當被傳喚出庭時,也要用淺顯易懂的字句陳述你的專業見解,讓法庭上的所有人都能了解你的論述。

泰勒醫師將他豐富的司法精神醫學臨床經驗融合自己的生命歷程,娓娓道來他對於這個工作的熱愛,以及對每個被告生命的憐憫,我很榮幸也很高興能有這個機會閱讀並介紹這本書。

推薦序II

江鎬佑(法律白話文資深編輯、律師)

一如所有專職人士在出版時所會遇到的問題一般,任意地描述個案細節會與職業所應恪守的保密義務相違,因此在閱讀本書前我們已經知道本書的若干內容是取自作者所經歷的不同案例並合併,且專家證言也是經過化名的,但書中提及的故事會因此而喪失其價值嗎?當然不會,因為這些經過合併的故事與化名的證言,絲毫不減作者在書中揉合其經歷後的感觸與陳述,作者夾敘夾議的陳述方式,以及因自身家族而生的反思,都十分引人入勝。

不同於在揀選證據時勢必要主張對被告有利之部分的律師,從事司法精神科醫師的理查・泰勒,其主要的工作為評估犯下重大刑案的凶手,以及為患有精神障礙的凶手進行治療並撰寫報告。這意味著作者在法庭上所提供的專家證言必須公正,且在審酌凶手應當在醫院或監所時的評估也必須確實。但是這並不代表他的執行觀點不會受到社會的影響,一如當幾個月前的受評估者再次犯案時,精神科醫生便可能出現「風險意識」、「防禦性醫療行為」,而伴隨這些影響而來的則會影響該凶手所將受到的處置——該名患有「精神病」的凶手。

「精神病」究竟代表著什麼意思,當精神病與犯罪(特別是謀殺)掛上關聯後,這樣原本廣義的詞彙,在人們的腦海裡卻會因恐懼而濃縮成瘋子、殺人等標籤及負面字眼。然而,正如作者在序篇提供的英國統計數據——在英國,每年平均發生八百起命案,其中有九成其實都與精神病患者無關,而相關案件中則約有三分之二的凶手為正在接受精神科醫師治療的病患。精神病患者的犯罪問題如果僅從數據上觀察,便容易得出過分標籤化的結論,但如果論及生命的無價,人們又容易呈現「標籤化又如何」的態度;生命確實無價,因此即便該族群在統計上並非犯罪歸因上的大宗,人們也依舊難以輕鬆對待。

視角切回台灣,一切又更加困難。犯罪對於台灣民眾而言,最重要的就是「凶手是誰」,至於「凶手在犯罪前是誰」、「犯罪的原因為何」、「偵查單位是否有以合理的方式偵查」、「被告是否應受拘禁」、「何種人身自由限制算是合理」、「犯罪者有沒有能力受到審判」、「審理後應該受到何種處分」⋯⋯全然不在多數民眾的腦海裡,也因此當報導提起犯罪者患有精神病症時,多數人不會往「該去監獄關或是應受到治療的監護處分」思考,而會想著「這是不是脫罪」、「恐龍司法」、「垃圾醫生」等等。然而,腦海中出現這類想法又如何?難不成有專業知識者的司法工作者、精神科醫生就可以擺起架子來,對民眾冠以「法盲」、「醫盲」或「愚民」而拒絕溝通嗎?答案自然也是否定的。

作者在書中不只一次地提到部分在一九九○年代末期常見的「好措施」,其中包括了將精神病患移出監獄的政策,並予以受刑人相對應的「住院治療時間」及「獄中服刑時間」,儘管九○年代以來許多國家無論在實證醫學、法醫服務與病患照護方面皆有所進步,卻仍有許多力有未逮之處。英國二十多年來因為社區精神照護的碎片化、風險規避、減少健保開支等原因,使得理想者原先建構出的理想制度紛紛瓦解或效果打折,而當使用制度的人及社會風氣影響了專業的判斷基準,制度制定者為種種難題所擘劃出的空間,也只能消逝且無法達到預期中的效果。那麼,溝通的目的為何?或許就在於不要讓美好的事物消失或可以追求更好的未來,而這也是為什麼知道一名英國的司法精神科醫師的執業心得是重要的。

當然我們也未必要如此正面,近年在台灣最為一般民眾熟知的精神病患者刑事案件——嘉義的「鐵道殺警案」,這起案件從行為人犯案遭逮捕、偵查程序終結並進入審判程序後一二審見解歧異的過程,皆未曾得以從媒體的鎂光燈與大眾的腦海中逃離,而只要簡單比較維基百科的簡略文字、鑑定醫師的專訪與相關報導,我們便不難發現其中的爾虞我詐。我們無從探究其中的爾虞我詐從何而來,而或許我們也不會藉由探究而過著如童話故事般的快樂生活,或是因此得以看著台灣奔向康莊大道。透過閱讀一名他鄉的職業工作者的工作經驗,即便不去期待「也許台灣可以不走人家的來時路」,光是能夠從其中得到一些「哈哈!先進國家也差不多慘」的阿Q心態,也許就足以構成閱讀此書的理由了。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價