活動訊息

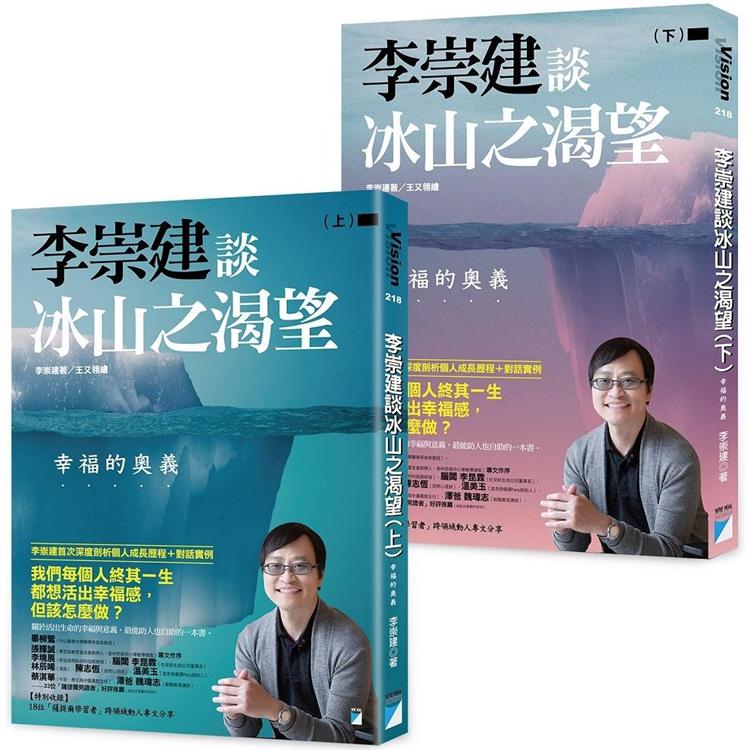

內容簡介

金石堂強力推薦書 !

李崇建接觸薩提爾超過20年,薩提爾改變了他,也改變了他和家人的關係,他因此持續推廣薩提爾,期待更多人受益,此書是他多年推廣薩提爾的集大成。

◎特別收錄18位「薩提爾學習者」跨領域的專文分享。

★內容簡介:

沒有人想沉淪,再乖張的孩子、再難搞的大人,

心裡仍渴望愛、渴望接納與有價值……

▍李崇建首次深度剖析個人成長歷程+對話實例 ▍

▍在薩提爾中,當一個人能與自己的「渴望」連結,

▍也就是擁有愛、自由、接納、價值與意義時,就能活出幸福感。

但當以下情形發生,

媽媽好難搞……

少年坐在三樓陽台,只要雙腳再往前一點,就會結束生命……

在外地讀高中的青少年,四個月沒回家,且音訊全無……

面對晚歸又愛打線上遊戲的老公,太太憤怒不己……

與媽媽鬧翻,離家出走的少女夜裡打電話給崇建……

拒學的14歲男孩,把自己鎖在房裡,一被叫喚,孩子就回:「滾!」

該如何喚回「渴望」?

▍每個人終其一生都想活出幸福感,但該怎麼做?

▍關於活出生命的幸福與意義,最能助人也自助的一本書。

鑽研薩提爾模式超過二十年的李崇建,在本書更深、也更廣地討論冰山理論中的「渴望」層次。上冊中,主要以其個人生命故事深入探討童年時母親離家對自身的影響,幫助讀者探索內在、連結渴望;下冊則以其過往在工作坊、晤談中的對話作為實例,詳加解說如何應用冰山理論,助人連結渴望。

我們那麼容易惱怒,且受制於冰山上層的行為,卻忽略了每個人內心深處都渴求著愛、自由、接納、價值與意義,而那正是可以讓我們活出幸福與意義,並不斷成長的人生關鍵密碼。

▍當你無法與自己的「渴望」連結,如何自助?

已長大成人的你,可能心裡仍住著一個童年哭泣的孩子。你需要去探索童年時內在的冰山,去「體驗」當年的傷心、痛苦或憤怒,並將情緒釋放。也請別苛責自己,以往你隔絕情緒,僅是你的生存策略。但隔絕了傷心、痛苦或憤怒,你也將愛、喜悅與幸福阻絕在外,而此刻,你可以將自己縫補回來。

▍當他人無法與自己的「渴望」連結,你如何助人?

你可以以好奇關心對方,藉由對話,傾聽並理解,向對方表達欣賞與愛,也讓對方覺得被接納與有價值。但你的表達沒有目的,更不是為了期待對方聽話或改變。你關心與疼惜的是眼前對愛深深匱乏的人。當對方的內在開始流動,體驗了價值與愛,你們彼此連結,對方也會獲得更多生命力。

【特別收錄】18位「薩提爾學習者」跨領域動人專文分享

★本書特色:

◎李崇建接觸薩提爾超過20年,薩提爾改變了他,也改變了他和家人的關係,他因此持續推廣薩提爾,期待更多人受益,此書是他多年推廣薩提爾的集大成。

◎特別收錄18位「薩提爾學習者」跨領域的專文分享,那是學習薩提爾的學員們來自心底深處的感受,多篇令人感動不已。

例子一:

在那樣的一個時刻,除了我媽的聲音,周遭如此的寧靜,我的內在也出奇寧靜。在這份寧靜中,我看見一個念頭:眼前的這個女人,大概是世界上最愛我的人了。

若是她不愛我,不會始終如此嘮叨。在說了數百次之後,她仍從未放棄。

即使我一次又一次,以行動告訴她,我永遠不會是「她期待的那個樣子」,她仍從未放棄,想要我成為她心目中的樣子。

在那一刻,我突然明白,我有能力拒絕她,也有能力去愛「這樣的她」。我不需要跟從前一樣,用發脾氣的方式,去表達我自己。如果我已經明白了,並且接觸了自己的力量,我便不用對她生氣。我也可以讓她知道,我心裡的所思所想。

例子二:

若是早個幾年,我肯定破口大吼:「哭什麼哭?不會就要多練習,有什麼好哭的?」

這幾年,我學習了薩提爾模式,但是持續的學習,並未讓我變成一個不生氣的人,但是累積的覺察力,讓我在情緒升起時,還有念頭出現時,我能馬上辨認出來,不再被無意識掌控我。

看著孩子的眼淚,看著自己的情緒,一些畫面在腦海浮現:一個無助的男孩,因為成績很糟糕,好多人對他指責,將生氣發洩在他身上,那些人是父親、母親,還有他的老師。

「你有沒有在認真啊?」「花錢讓你去補習,你考這是什麼成績?」「你會不會想啊?」「你沒希望了!」……

大量指責的話語,好多冷漠、鄙視的神情,對著無助的男孩。

那個無助的男孩,正是小時候的我。

★名人推薦

畢柳鶯(中山醫學大學醫學系退休教授)

張輝誠(學思達教育基金會創辦人、普林思頓中小學教學總監)

__專文作序

李境展(新加坡商鈦坦科技總經理)

腦闆 李昆霖(佐見啦生技公司董事長)

林辰唏(演員)

陳志恆(諮商心理師)

溫美玉(溫老師備課Party創始人)

蔡淇華(作家、惠文高中圖書館主任)

澤爸 魏瑋志(親職教育講師)

__33位「薩提爾見證者」好評推薦

★各方好評

◎畢柳鶯(中山醫學大學醫學系退休教授)

本書引用了許多對話的例子,來解釋如何用對話探索自己以及他人內在的期待與渴望,進而改善冰山水面上外顯的人際問題與衝突,並且穿插著理論與說明,幫助讀者了解其運用的脈絡。鄭重地向您推薦這本探索自己的內在、改善人際關係,進而增進全家人身心靈健康的寶典。

◎張輝誠(學思達教育基金會創辦人、普林思頓中小學教學總監)

此書之可貴,就在於崇建把幾十個工作坊、幾千個晤談案例的精華,再加上自己生命經驗的例證,以冰山為主體,詳加解說「渴望與自我」,非常深刻且精采。

◎丁敘辰(沐洋心理學院創辦人)

從小確診過動症的我,與它對抗二十多年,一直到接觸崇建老師之後,才從薩提爾與冰山脈絡,接納自己與愛自己,看到過動症所帶給我的天賦。從老師的書中可以學習到如何與孩子建立連結,同時從文字中也療癒了曾經也是孩子的自己,十分推薦崇建老師的書!

◎方華玲(Shirley Fan)(溫哥華Major Space創辦人)

了解自己,從進入冰山開始。接觸冰山理論,源於想知道「我是誰?」。對於我來說,水面部分的冰山好理解,但水下面的冰山太複雜,我學得雲裡霧裡的,不得要領。直到我看了阿建老師的《薩提爾的對話練習》,通俗易懂,深入淺出的示範,讓我撥開雲霧,茅塞頓開。阿建老師的新書《李崇建談冰山之渴望──幸福的奧義》,相信會讓渴望幸福的人夢想成真。

◎田園(新加坡三度成長對話帶領者、新加坡前教育部華文教師)

看崇建老師的《李崇建談冰山之渴望──幸福的奧義》,我想起參與老師的工作坊時,自己的頓悟和豁然開朗,如一股清涼的風,穿透自己的身體,領悟了對話的方向。

我曾在新加坡工作坊問崇建老師:「我怎麼知道我的對話是完整的?」崇建老師說:「當對話連接到對方的渴望,這就是一個完整的冰山對話。」這本書,就是幫助我們讓對話推向完整,更仔細、更清晰地解釋與呈現。

◎任珊(大山)(重慶和悅小屋家庭教育與心理諮詢中心負責人)

我在崇建老師的工作坊中,對「以人為本」真正有了深刻的體驗與理解。老師在人的內在冰山與歷程中,好奇的對話令人讚嘆!本書則聚焦於冰山之渴望,更深入而細膩地,帶領我們更好地獲得幸福感,並能自助助人。

◎吳麗華(Linda)[美國PCE(Parents and Children Education Club)副會長]

我來自紐約,有兩個孩子。老大有亞斯伯格症,內向而敏感,不善交流。之前學過不少子女教育的書,但是一直就是在他外面打轉,走不進他的心。

接觸崇建老師的課以後,慢慢看到孩子孤僻怪誕的行為下面,是一顆豐富而敏感的心。雖然無法很快走近,我開始模仿崇建老師給孩子寫信,至今已近一年。信中表達我們對他的關懷與愛;他和我們一起做各種飯菜,我們多麼開心;他教我們玩遊戲,不嫌棄我們的笨拙,多麼有耐心;他去參加為窮人做飯的活動,早上六點就起來煎餃子,多麼有愛心。慢慢地,孩子愈來愈敞開。這也讓我深深看到連結渴望之後,生命慢慢綻放的力量。

目錄

上冊

【推薦序】用愛彌補裂縫 ◎畢柳鶯

【推薦序】那是光照進來的地方 ◎張輝誠

【導讀與自序】人如何活得幸福?

第一章 冰山之渴望

人生的理想狀態

認識冰山中的渴望

第二章 冰山是內在工程

內在是人的根源

透過對話,助人連結渴望

與自我連結的狀態

第三章 我有能力愛自己

與自己好好相處

重新愛孩提時的自己

與童年的自己對話

第四章 渴望與成長環境

渴望連結與成長歷程

陷入困境之坑

走出困境之鑰

第五章 我與人的連結

在生活中連結自己,與人連結

連結母親的渴望

連結大哥的渴望

▍學習者的實踐與分享 ▍

我們都是學習者

走出舊漩渦,看見新世界 ◎曾致仁

欣賞了自己,也接納了孩子 ◎蔡明宜

走過情緒風暴 ◎蔡倩渼

身心與關係,已默默轉變 ◎紀宗佑

從自我覺察,到刻意練習 ◎洪珊如

親子坦誠的連結 ◎謝姵穎

驀然回首來時路 ◎洪善榛

從停頓開始,改變家庭圖像 ◎程馨慧

透過回溯,流動情緒 ◎賴冠穎

下冊

來自各方的好評與推薦

第六章 幫助他人連結

對話的目標,是幫助對方與「渴望」連結

心靈如詩的男孩

從寫作文探索渴望層次

網癮、割腕、拒學的女孩

小薇的冰山

第七章 經由表達,連結彼此的渴望

將渴望化諸語言表達

表達愛、關懷、接納與看重

對「盛怒的孩子」表達接納與規則

對「叛逆的青少年」表達愛

對「糾纏的親屬關係」表達價值

對「憤怒且負氣的青少年」表達規則、界線、接納與愛

對「拒學的孩子」表達接納與愛,透過回溯,重新連結

對「太多愛的長輩」表達愛與價值

對「情緒不穩的孩子」傾聽、分享與表達

對「未守承諾的孩子」表達接納與關懷

在「手足爭執」中傾聽、好奇,表達規則與接納

對「晚回家且掛網的先生」連結自己,接納自己與他人

▍學習者的實踐與分享 ▍

我們都是學習者

深度的聆聽與對話 ◎田少斌

從孩子的挫折,看見過去的自己 ◎林良晉

修練在日常 ◎林雅萍

在通往幸福的路上 ◎鄭寓謙

「這是世界,而我是自由的。」 ◎胡中中

從自我覺察、成長,到成立基金會推廣 ◎黃千薰

在日常的練習裡,漸漸成長 ◎潘淑賢

愛的練習曲 ◎賴錦慧

成為自己 ◎黃詩君

【繪者感言】從文字裡的故事,到圖畫裡的心事 ◎王又翎

序/導讀

【推薦序】

用愛彌補裂縫 ◎畢柳鶯(中山醫學大學醫學系退休教授)

我曾經參加過兩次阿建老師連續三天的薩提爾冰山探索工作坊,這與參加過六、七次薩提爾冰山探索工作坊的張輝誠、羅志仲老師相較,我就像是在門口探望的初學者,但老師竟邀我寫序,我猜想與我特殊的身分有關。我是現場最年長的學生。

工作坊的學員們多數是面對家庭、孩子、工作等多重壓力和挑戰的三、四十歲青年人。我是退休多年的醫師阿嬤,我的臉書上都是含飴弄孫、遊山玩水的歡樂畫面。而在世俗眼光中,我學業、事業順利,家庭美滿,是所謂的人生勝利組,我怎麼會出現在課堂上?

其實,我自幼在父母打罵、指責、貶低的管教與基因遺傳下,我是一個急性子、焦慮、暴躁的完美主義者。表面上的優點是努力、盡責,但背後的真相是對自己永遠不滿意(內在有個挑剔鬼)。我過度在意他人的眼光(其實是自己編的),且焦躁易怒(小事也對先生發脾氣)。人前談笑風生,人後卻苦惱不斷。我不想這樣痛苦地活著,且也覺得愧對好脾氣的先生,因此,我常閱讀身心靈書籍,但自學多年,卻進步有限。在二○一八年,我開始依序上了周志建(敘事療法)、羅志仲(托勒讀書會)、李崇建三位老師的工作坊,才有了長足的進步。

一個六十幾歲的老教授坐在教室裡,學習探索內在、練習對話,我剛開始也覺得不好意思,感嘆自己後知後覺,這麼老了才來學習。但沒想到老師和學習夥伴們給我特別多的關注和鼓勵,讓我深深感受能來學習是一種福氣。

上課首日,我就體驗了震撼教育。在工作坊中,要反覆地與夥伴對談,以練習表達自己的內在、覺知自己的情緒,並練習傾聽對方、好奇地提問。幾回合下來,到處傳來飲泣聲,但我卻一滴淚都沒有掉。同來上課的好友連聽別人的故事,也頻頻拭淚,說哭完了,肩頸就放鬆了。我舉手發問:「老師,為什麼學員們講到童年受創經驗,那些對我而言,都是小事,但她們卻已哭得唏哩嘩啦。而童年受重創的我,卻怎麼都哭不出來?」

只見阿建老師拿著麥克風向我走來,問我:「你想哭嗎?」我感到一股巨大、沉穩的能量靠近了我。比我年輕十幾歲的阿建讓我產生無比的溫暖和信任感,他請我說一段十八歲以前的經歷。我提到念中學時,父親在同學來訪回家後把我罵得體無完膚,大意是同學談吐得宜、儀態大方,我卻坐沒坐相、站沒站相,是空心衣架子之類的話。在描述事件的過程裡,我彷彿是第三者,在講一個讓人義憤填膺的他人故事。

老師請我慢下來,問我當時的感受是什麼。我說:「不記得了,照道理講應該是生氣吧!」老師請我回想當時的畫面,並停留在那裡。我說:「我找不到畫面,也沒有感受。」老師請我停留在父親幫我和同學合拍的照片影像裡,我突然覺得有一股什麼情緒湧上來,我說:「老師,我想說『他媽的!』」老師說:「別急,在這個畫面多停留一下。」我閉上眼睛,專注在那張照片上。

不知過了多久,老師說:「現在你可以說了!」我,一位退休大學教授,在眾目睽睽之下,大聲吼出:「他—媽—的!」我彷彿是用了洪荒之力,聲音大得要掀掉屋頂,連我自己都嚇到了。一時悲從中來,我回轉身,背向眾人,開始掩面痛哭。理智的我,想到當時正在上課,很快地停止哭泣,老師說:「你之後可能會頭痛、想吐喔!」我說:「我明白,老師不用擔心。」原來,就如老師在TED的演講所說的,從小父母不准小孩有情緒,因此我們長期壓抑自己的情緒,最後竟連自己的情緒都認不得,更別提去化解情緒了。

在場所有的人,包括志工,都很驚訝老師怎麼辦到的。老師很謙虛地說:「我也沒把握呀,只是試試看。」後來又有兩次我在課堂上與老師對話,兩次都連結到隱藏在我內心深處,我自己都不曾看見的重要心結而哭泣。老師總能用簡單幾句話,就讓對話者連結到內在的渴望,而有了深刻的體驗,簡直已經到了出神入化的地步。

這本書引用了許多老師與各式各樣身分、角色的人對話的例子,來解釋如何用對話探索自己以及他人內在的期待與渴望,進而改善冰山水面上外顯的人際問題與衝突,並且穿插著理論與說明,幫助讀者了解其運用的脈絡。老師常說:「冰山探索不是知識,而是體驗。」閱讀本書的時候,不是用頭腦,而是要用心去體驗。一次要看懂是不容易的,先吸收看得懂的,在生活中反覆運用,之後再反覆閱讀、練習,就能越懂越多了。我覺得能夠去上工作坊的話,比較容易進入體驗。而如果先閱讀再上課,則更好,也更能提高學習效果。若是課後再閱讀,那麼,勤練習是基本功。心靈的進化,不是一蹴可及的。

本書最感動我的是阿建老師自身的故事。十歲以前,他品學兼優。母親離家以後,他功課一落千丈,叛逆、沉迷電動,大學考了四次,工作也不順利。他一方面憤世嫉俗,與家人的關係不和諧,一方面做過各種苦工,甚至吃過垃圾桶裡的食物。在這麼落魄的情況下,三十二歲的時候,他學習薩提爾冰山探索,先改變了自己,繼而改變了家人。短短幾年間,成為台灣最重要的薩提爾推手之一,著作等身,整個人生有了大翻轉。他是一位極重度受創者,卻轉變為頂尖的療癒者,助人無數。除了努力以外,我覺得他有天分。

他用薩提爾模式分析自己、雙親、後媽以及同父異母大哥之間錯綜複雜的人際互動與冰山底層的渴望,展現他如何用愛彌補了裂縫,讓這個破碎的家庭故事改寫成為感人的大喜劇。

我們習慣花很多的時間和金錢來照顧自己的身體,但卻忽略了我們的心靈狀態,其實大多數的疾病都來自於心裡的糾結。唯有好好地覺察、接納自己的內在,保持好心靈的自在,身體就能健康。鄭重地向您推薦這本探索自己的內在、改善人際關係,進而增進全家人身心靈健康的寶典。只要開始,永遠不嫌晚。

【推薦序】

那是光照進來的地方 ◎張輝誠(學思達教育基金會創辦人、普林思頓中小學教學總監)

我每次想起加拿大詩人歌手李歐納.柯恩(Leonard Cohen)的〈讚美詩〉(Anthem):「萬物皆有裂縫,那是光照進來的地方。」(There is a crack in everything.That's how the light gets in.),就會想起崇建。

我參加過崇建精心設計的三天工作坊七次,親眼看他在各場工作坊,和一個又一個遭遇不同生命難題、卡在某個進退不得情境的人對話。有些人的內在冰山似乎已凍凝成石、寒不可觸,也堅不可摧,但崇建的對話就像一道光,在對話者的冰山上普照、溫暖,漸漸就照出了生命的裂縫。而崇建的對話就會順著那些細微難辨的裂縫一路深鑽下去,或曲折、或直截、來回往復、今昔交錯。忽然間,不可思議的事情發生了,對話者竟泫然落淚、啜泣不已,甚至嚎啕大哭、泣不成聲,更不可思議的是,坐在台下的許多人,竟也一起同感共哭。

這是怎麼一回事﹖二○一六年,我第一次和崇建一起在台東均一中小學舉辦工作坊,崇建和一個小學生公開對話(後來我經常用這個影片來當教材,網路可搜尋觀看)。崇建才說幾句話,小女孩就在滿場研習老師們的面前啜泣不已。我在一旁看著,覺得太神奇,但也一頭霧水。

後來我何其幸運,和崇建變成好友,也常有機會和他一起公開對談、私下聊天、參加一次次的工作坊。這個幸運對我很重要,崇建常對我說:「薩提爾注重體驗。」坦白說,我完全聽不懂,但我和崇建不論公開或私下對話時,我都很有感覺,從崇建的話裡,我常感覺到「被關注」、「被關心」,覺得「自己有價值」、「自己被接納」、感覺到「自由」、甚至感覺到「被愛」。──很奇妙,我反而是從崇建給我的這些感覺中,才逐漸弄清楚薩提爾冰山模式的「渴望與自我」是怎麼一回事,也才終於理解崇建讓對話者泫然落淚的主因,那是崇建幫助對話者觸及到自我深層的渴望,而那是「愛、接納、價值、意義和自由。」

然而這些渴望,並不能只是「理解」,而是需要被真實「體驗」。

我最佩服崇建的地方就是,他運用對話,就給了許許多多人這樣「真實的體驗」,並且是最難的體驗。從覺察、探索,到渴望的連結,甚至到生命力的湧現,幫助眾人,真實感覺到內在自我的變化與能量的湧現。

崇建之所以能夠有這樣的能耐,誠如他在書中如實剖析自己生命成長的歷程。他從混亂的青年階段(十到三十二歲,母親有了新的情感變化,造成家庭的震盪),到接觸薩提爾模式導師約翰‧貝曼的教導(三十二歲之後),他的內在生命起了巨大轉變,以及轉變之後,原生家庭成員隨之改變的全新樣貌。其後崇建又深情款款、懷抱著愛,回過頭去重新看待他年少時(十歲前)稀薄、美好的家庭記憶與滋養。──我在私下聽過崇建講他的成長故事已經好幾回了,每次重聽依然感動不已。我認為崇建之可貴,正在於他真真實實觸及了、連結了自我渴望,並湧現出飽滿豐沛的生命力,帶來轉變的動力,也帶出極為寬闊的生命視野,同時更帶出連結他人的敏銳與能量。他可以愛自己,也能愛人;可以接納自己,也能接納他人;可以看重自己,也能看重他人(就像他看重我一樣);可以給自己自由,也能給人自由。──崇建後來之所以有那麼強大的助人能力,我認為都與他曾親身走過此一歷程有關。從混亂到平和、從不一致到一致、從自我隔絕到自我連結,也就是他真正走過了,才有能力指引後來者清晰的來路,就像薩提爾女士所

再而三,甚至四五六次不厭其煩地重複參加崇建的工作坊,即使崇建經常說他講的內容大同小異(但我感覺崇建精進不已,不斷創思,加入許多全新充滿體驗的活動設計,還有越來越細膩而準確的對話示範、引導、切入、即時回饋、修正和說明),希望大家不要再來。但崇建的工作坊內容密度極大、質量極高、縱橫深淺交錯,情緒紛飛,涕泗相織,他解說對話的問法又像高鐵速度一般飛快而過,那些東西都不是一兩次就能夠掌握和熟悉,甚至也不是一年、兩年就能夠掌握和熟悉,感覺像一輩子的功課,需要一而再再而三反覆練習與應用。

此書之可貴,就在於崇建把幾十個工作坊、幾千個晤談案例的精華,再加上自己生命經驗的例證,以冰山為主體,以「渴望與自我」為最終目標,略寫冰山其他各層(崇建在其他書都有詳盡書寫,可參照),大量集中、刻意聚焦、詳加解說「渴望與自我」,非常深刻且精采。從前我在工作坊雖有體驗,但一瞬而逝,回想起來也是模模糊糊,但崇建寫成此書,我有好多收穫,尤其在好多關鍵對話,直覺山窮水盡疑無路了,但崇建居然又能找到裂縫,直直把光照進去,讓對話者發現自己的內在,原來柳暗花明又一村。(此一心靈歷程,插畫家又翎的圖作表現地極佳、極好。)

那是崇建厲害的地方,也是光照進去的地方。

【導讀與自序】

人如何活得幸福?

我書寫薩提爾模式,已經超過十本書,期間經歷了十八年。每本書的主題與內容雖各有不同,但都融入薩提爾模式,包括閱讀、作文、教育、勵志與心理成長。

薩提爾模式有近十個工具:影響輪、自我環、面貌舞會、互動要素、雕塑、家庭圖、天氣報告、年表,以及冰山。我對冰山情有獨鍾,因為冰山的學習,改變了我的內在,也改變我的人際互動。

兩年前我動念,欲將冰山完整陳述,作為薩提爾的終篇。未來我想投入其他題材,不再寫薩提爾模式。

我挑選了冰山的底層,從渴望開始書寫。因為冰山的「渴望」與「自我」,初學者最感困惑,我想用簡單的陳述讓冰山學習者理解,也對一般讀者有助益。

渴望是「體驗」層次,自我也是「體驗」層次。

我嘗試從概念闡釋,從人的成長歷程、腦神經的發展、生長環境中如何被對待,談渴望層次的狀態,再進入實務案例,說明「好奇」與「表達」,從在生活中彼此連結,到心靈上深刻連結的案例,也包括學習者的成長歷程,呈現他們遇到的困難與成功,以及如何漸漸連結自我。

未料我寫了近十五萬字,僅完成了冰山中的「渴望」,其他層次還未著墨。未來我再視情況書寫。

冰山是內在工程

冰山是對人的隱喻,是內在系統的運作。

水平面下的各層次,會影響水平面上的言行舉止、個人生活品質,也影響人與世界的關係。但很多人並沒有意識到這點,常在同樣困境中循環,外在重複著幾種應對方式,比如:責罵、說理、委曲求全,或者置之不理……對於現況並無幫助;內在則重複著焦慮、恐懼、憤怒、煩躁,而不知道如何專注應對。

人處於什麼樣的狀態,內在並不專注覺察,外在則重複著幾種應對呢?這些都是「求生存」的方式。

科學家發現,地蜂有個特別的生物習性,即是將獵物拖回洞穴時,會先將獵物放至洞口,待地蜂自行進入洞內、確保洞穴安全之後,才會將獵物拖至洞內。科學家做了一個實驗:在地蜂進入洞穴檢查時,將置於洞口的獵物遷移至其他地方,再觀察地蜂會有何舉動。

發現獵物消失的地蜂,重新找回獵物後,會再次將獵物置於洞外,進入洞穴檢查一番,未意識到剛剛已經檢查過。這時,實驗人員再次將獵物移走。地蜂出洞穴後又會再次尋找獵物,將獵物放置於洞口,並入洞檢查,即便方才剛檢查過。科學家重複移動獵物無數次,地蜂也無數次地重複同樣的行為。

地蜂的重複行為是為了保護其安全,是承襲自世代經驗所發展出來的慣性應對,彷彿設定於基因之中。這是地蜂為求生存而有的舉動,也是無意識的舉動。

家禽中的鵝也如此。鵝孵蛋的時候,若有一顆蛋滾出去了,鵝會伸長著脖子,勾回已經滾出的蛋,身子仍繼續孵著蛋。若是窩裡的蛋滾出,又被人取走,鵝仍然會完成「以脖子將蛋勾回」的動作,即使那裡已經沒有蛋了。無論蛋還在不在,鵝都會完成這個勾蛋動作,彷彿是反射動作。

鵝與地蜂,皆重複著「多餘的」應對,內在狀態不得而知。但若是牠們擁有意識,能探索冰山每個環節的發生,讓其從行動中體驗,從體驗中與生命連結,相信牠們會重新決定自己的行動。

人也常有如此狀態。

我認識的一位長輩,是高級知識分子,身體健康、心智成熟,年紀不過五十多歲。當年提款機剛普及,人人辦提款卡,不用到銀行取錢。這位長輩不善使用提款機,每次以卡片提款時,常常忘記密碼。他總是嘗試三次,又錯了三次,提款卡因而被機器沒收。

子女為此頭疼不已,常告訴他若是錯兩次,不要再嘗試第三次。長輩答應了,但下次卻依然重複著「按錯三次,被沒收卡片」的循環。

是什麼樣的原因,讓這位長輩明明答應子女記不住密碼時,按兩次即要停手,卻依然永遠嘗試三次?

因為他的內在有個程序,像地蜂與鵝一樣的慣性。

然而,人擁有自主意識,怎麼會這樣子呢?

這樣的狀況很常見。

青少年沉迷網路,決心不再玩了;調皮的孩子,決定不再吵鬧了;抽菸成癮者,決定要戒菸了;犯錯的人,答應不再犯錯了;家暴的人不想動手了;拒學的孩子,決定要面對學校了;遇到不合意的事,不想再責備人了;遇到親人的言論,不想再吵架了……為何這些下定決心的人想做到改變慣性,卻如此困難呢?

關鍵就在人的內在設定──冰山水面下的程序。而程序的設定,與基因、成長環境有關。

人並非地蜂或鵝,人擁有自主意識。人可否了解這分意識,了解內在程序如何設定與如何使用?

想要改變內在程序,除了改變思考之外,還需要透過感受去覺察,體驗自身的期待、觀點與應對。進入渴望,與自我連結,生命就帶來高能量,能夠為自己負責任。

我幫助青少年戒菸、戒除網癮,也陪伴拒學的孩子,協助脾氣不好的父母,帶領過動的孩子……皆是透過冰山脈絡,探索與協助改變他們的內在,連結其渴望,讓生命專注於當下,進而成為自由人生的主宰。

渴望是一種高能量

薩提爾的冰山隱喻,最底層是「渴望」與「自我」。

這兩個層次不易解釋,關鍵在於需要體驗,不易以語言完整陳述,有點兒「只可意會,不可言傳」的意思。

學習上若是不可言傳,對於習慣文字、語言與思考的現代人,無異是一種挑戰。然而,今日科學發達,此書我從幾個實驗陳述人的成長歷程,俾便學習者理解渴望層次,更好地運用於教育、對話與自我成長,讓自己與他人更幸福。

除了書中所述之外,我在此分享一個提問以及一項實驗──我視之為對渴望與自我的陳述,也可看作是一種檢測──讀者將能更理解渴望層次,對於進入本書更有幫助。

哈佛大學教授艾美.柯蒂(Amy Cuddy)在《姿勢決定你是誰》(Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges)一書中,問道:「真實的最佳自我究竟是什麼?」這個提問對我而言,彷彿是在問:「冰山的『自我層次』為何?」

書中引用了行為學教授蘿拉‧摩根‧羅伯茲(Laura Morgan Roberts)為幫助人們找到最佳自我,所提出的一些問題,包括:「你有哪些優點?你如何運用它們?……」回答者必須確信,並且相信這些答案。

在冰山的運用上,當回答者相信自己的價值,即是「體驗自我價值」、與自己的渴望連結,便能通往自我之路。那一刻,生命會感動,會感到有能量。

艾美.柯蒂在書中舉了實例,那是克里斯威爾及薛曼的實驗,名為「特里爾社會壓力測試」(Trier Social Stress Test):受試者必須在挑剔的裁判前進行即席演講,講完之後進行數字倒數。過程中,裁判在旁不斷施壓。

實驗分成兩組進行,一組受試者要寫下個人的核心價值,另一組則寫下對人不重要的價值。在演講與倒數測試之後,檢測參與者唾液中的皮質醇。

實驗結果發現,寫下核心價值的一組,皮質醇都沒有增加,顯示內在沒有壓力,亦即比賽時不焦慮。另一組則相反,皮質醇濃度增加,顯示出內在的壓力以及比賽的情緒。

艾美.柯蒂稱寫下核心價值的這批人,進入了「真實的自我」。她在隨後的幾個實驗,又指出人在進入「真實自我」時,會處於一種高能量的狀態,亦即幸福感、喜悅與和諧感,此時體內的皮質醇會下降,睪固酮則提升。

這個實驗說明何謂「連結渴望」,以及為何人通往「真實自我」無比重要,也以皮質醇與睪固酮檢測,提供數據上的說明。

我不禁有個想像,若是有人在進行實驗時,透過冰山的對話釐清自我、連結內在的渴望,是否也會睪固酮上升、皮質醇下降,甚至維持一段很長的時間?這將表示內在無意識的思維運轉,能透過對話長期連結渴望,讓人處於高能量的狀態。如此就有更具體的說服力,說明冰山的對話能為家庭、學校,甚至職場帶來理想的環境,那就太美妙了。

本書即是透過成長歷程、對話的脈絡,談如何讓人連

試閱

十歲是我人生的分水嶺。

我十歲那一年,舉家搬離台中北屯,到台中太平定居,房子從平房換成樓房。舊的居住環境是平房,鄰居很少職業婦女,媽媽們在家帶孩子,或者做家庭代工;左鄰右舍常串門子,彼此互動很頻繁。新的居處是樓房,鄰居較為疏離,彼此之間不常往來,與舊家生活環境迥異。

大概生活環境變了,媽媽遷居之後感到無聊,她決定到工廠去工作,從家庭主婦變成職業婦女。

搬入新的房子後,新家迎來新變化,家庭命運瞬間改變。

媽媽去工廠上班,跟工廠的朋友熟了,考了機車駕照。擁有人生第一部機車,她為「行動自由」歡呼,這是我記憶深刻的一幕。那是孩子們失去照顧的前奏,媽媽的橘紅色鈴木90,將她載到陌生之地,我童年永遠無法理解之處。

媽媽認識了一群朋友,跟著朋友到處玩,不僅常加班到半夜,甚至夜裡不回家睡覺。父親為此跟媽媽吵架,媽媽只要一吵架,便嚷嚷著要自由,不想將青春耗在家中,隨即轉身離去,離家幾天不回。

這對童年的我,內心形成很多感受、觀點、未滿足的期待,還有渴望與自我層次的缺憾:無自己的價值、不值得被愛,以及我是糟糕的人。

媽媽帶來的衝擊

媽媽結交了一群女友,這群女友都如男人,我弄不明白怎麼回事。

媽媽行為日益變化,她學會抽菸、喝酒、賭博,夜裡不回家,家庭陷入了混亂。

我成年之後,曾跟弟妹聊天,聊到童年的經歷。成長於如此家庭,會如何認識這個世界,如何認識這個媽媽,我們聊起來感慨萬千。

記得那段時間,我常常睡到半夜,見爸爸氣急敗壞,因媽媽半夜又不見人影。有時是一早醒來,發現媽媽不見了。我坐上父親的機車,去外頭找尋媽媽。有時爸爸等媽媽至深夜,媽媽卻徹夜不歸,人已不知去向……

我與弟妹四人,內心感到惶惶不安。

大約我十二歲左右,有個畫面長存腦海至今。外頭下著傾盆大雨,爸爸在夜校兼課,原本在家裡的媽媽,突然接了一通電話,告知孩子們要外出,今晚就不回家了。媽媽走得很瀟灑,孩子心中惴惴不安,充滿困惑、恐懼、難過與憤怒,只能目睹媽媽離去。

我曾將這段記憶,寫於《心念》一書之中。

我內在那股難解的情緒,成了好多年的主題。我經常感到慌亂、煩躁、不安、悲傷,繼而又湧起憤怒。突如其來的情緒,莫名席捲而來……二十多年的衝擊

十八歲那年,我接到胖阿姨的電話,對她出言不遜,胖阿姨找了流氓到家中,威脅、恐嚇我。我無力回嗆、反擊,僅能沉默,受著屈辱。自此,我心灰意冷,再也不想見到媽媽,也不想聽到她的消息。

直到我二十歲左右,父親終於跟媽媽離婚。此後十餘年時間,我與媽媽見面的次數,手指數得出來。

媽媽十九歲嫁給父親,生了五個孩子,長子一出生即夭折,我是家中的次子。媽媽在三十歲認識胖阿姨,當時妹妹年僅三歲,從此家中無寧日。弟妹受到的衝擊,應該比我還要大,因為我內在混亂不安,外在學校課業差勁,無法滿足父親的期待,因此轉而控制弟妹,經常以恐嚇、怒斥與拳頭對待他們。妹妹曾經公開演講,陳述她幼年受家暴,正是我恐嚇與揍過她。

我很愛弟妹們,也很愛父親,但是自從母親離家,我與家人衝突且疏離,這樣的關係持續二十多年。

直到三十二歲,我的命運就此改變。

一九九八年,我在報紙求職欄上看到一則應徵教職的廣告,那是一所體制外學校,並不需要教師證。我僥倖錄取,在山中教了七年書,因而接觸薩提爾模式,走上改變自己命運、也改變家庭命運的道路,家庭之間的關係更轉變了……

不少人非常好奇,或者感到存疑:這樣的人可以轉變嗎?

薩提爾女士說:「 改變永遠是有可能的。即使外在的改變有限,我們內在的改變仍是有可能的;也許我們無法改變過去已發生的事件,但依然可以改變那些事件對我們所造成的衝擊。」

我的轉變點滴累積,在於我了解自己的內在怎麼了。這是認知層面的理解,卻也為認知的方向,帶來新的能量路徑──這是「覺察自我」的開始。

我開始意識到自己,而不是認同心理結構,這股能量的匯聚與重整,讓我的內在逐漸改變。

所謂內在的改變,就是冰山的變化,是一個內在的工程。當人的內在豐盛、和諧、美好了,外在的作為亦改變了。

自從浸潤於冰山理論,我對自己的成長,有了新的看見。

我從青少年開始陷入混亂,不僅課業學習落後,日常生活也一團亂。我追溯自己的狀態,十歲是個分歧的點。從十歲開始至三十二歲,我的人生都挺混亂。

在我混亂的青少年時期,我並未跟著鄰居徘徊。雖然沉迷於電動遊戲,但是並未蹺家不歸,並未加入幫派,也未學會抽菸、喝酒,我認為這些都與十歲之前的經驗及父親堅毅的教養有關。……〈走出困境之鑰〉

內在豐盛,即渴望連結

我內心與母親和解,大約在三十三歲左右。彼時接觸薩提爾模式,我開始打電話給母親,說了三小時的電話,母親應該很訝異。

我上課時聆聽家庭圖像,瞬間與母親的仇恨化解了大半。當時,我繪製了母親的家庭圖,好奇她的童年生活,好奇外公、外婆的應對。接著,我對母親有了全貌的看見。從那時開始,我在過年包紅包、生活費給母親,也給當年恐嚇我的胖阿姨。並非為了孝道,也不是同情與可憐,僅僅覺得能力所及,我可以讓她們幸福點。

二○一○年夏天,我赴香港中文大學演講,參加全球薩提爾年會。我臨時有些感觸,出發前買了香菸、食物,帶給母親與胖阿姨。我猶記得那天的午後陽光,一輪紅日在窗外映照著。母親從廚房端一鍋薑母鴨,她們兩人招呼我吃飯。我已經多年未嘗母親的手藝。……

(部分節錄,完整文章請見書中內文。)

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價