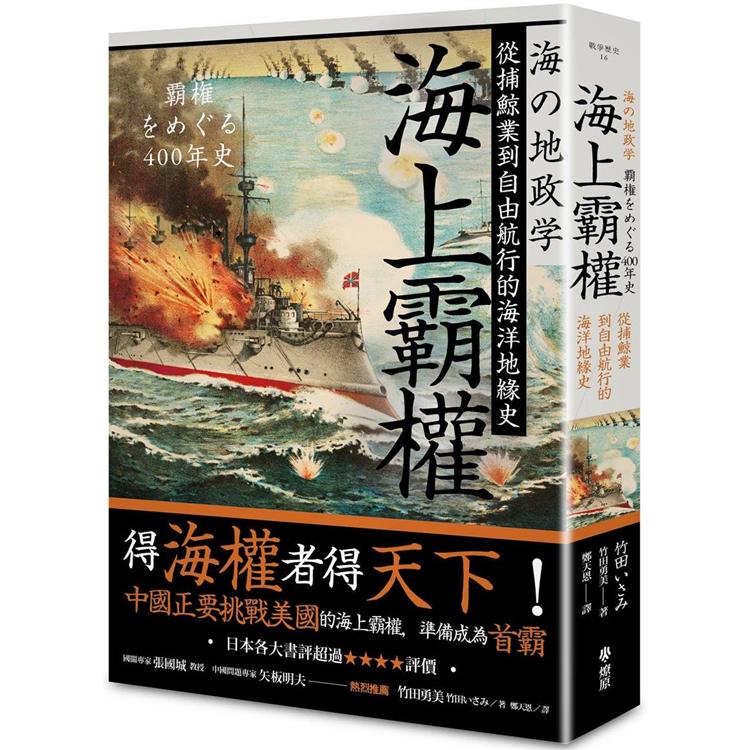

內容簡介

了海權,就控制了全世界,世界海權權威馬漢的教訓至今依然迴盪不消

400年的海權爭霸史即將邁入新里程碑,中國正預演著獨霸全球的序幕!

日本VS美國,美國勝

蘇聯VS美國,美國勝

中國VS美國,現在進行中

得海權者得天下!

整部世界史的軌跡,就是環繞著海洋霸權而誕生

中國正要挑戰美國的海上霸權,準備成為首霸

海洋佔了地球面積的七成以上。從大航海時代直到今天以來的400年間,大國環繞著海洋霸權展開激烈且關乎生死存亡的爭鬥。大航海時代開啟了世界探索的契機,也拉開了世界海權爭霸的序幕。歷史告訴我們,在各種談判與交涉的背後,都隱藏著強國爭奪「海洋霸權」的盤算。這不只是地緣關係學的討論,還有包含漁業、石油開發、航路、貨運等等的許多因素構成的複雜海權結構。作者用他那充滿動感的筆觸,描述國與國之間如何在海上及陸地上的談判桌進行的海上權利爭鬥。

作者竹田勇美把大國設計的海洋秩序與海洋政策按照時間順序加以整理掌握,從「大航海時代」開始,梳理過去400年的海權地緣政治史。他提出的問題,同時也是世界所有國家感到疑惑的問題。面對中國的崛起,面對動盪的海洋秩序,我們該如何因應才好?回顧這400年間海洋的歷史,作者把焦點放在海洋秩序與海洋規則的變遷,從海洋視野出發,重新理解近現代史。

本書是環繞海洋霸權展開的大國興亡史,其起點就是至今依然為人所強調的海上「自由航行權」。400年的海權爭霸史出現了許多脫穎而出的勝利者——西班牙、荷蘭、英國、歷經兩次大戰君臨頂點的美國,他們大部分都是海上「自由航行權」的得益者,失去了這個,就會與海權霸主地位的入門票失之交臂。德國、日本、蘇聯曾經試圖挑戰過海權霸主地位,最後都以失敗告終。中國會挑戰成功嗎?

世界大國興衰史告誡著世人,「得海權者得天下」!作為世界海權權威馬漢信徒的中國,現在正試圖挑戰當代國際海洋秩序,正一步一步地建立起屬於他們的海洋帝國。他們出現在台海、南海、日本海、太平洋,中國已經布局完成在第一島鏈內制霸的能力。中國船艦屢屢穿越第一島鏈,中國海軍的軍艦和公務船也每每不自然地通過各國領海;他們俯瞰印度洋、扼守亞丁灣,中國正在蠶食美國留下的權力真空,所布局的世界海權大棋盤,正慢慢走向勝局。可以預見台灣將是中國贏得這場勝局的關鍵之一,暖戰隨時都可能演變成熱戰。

本書特色

1. 從海權旁觀者的角度,分析、爬梳400年世界海洋霸權史的更迭與爭奪

2. 說明世界霸權必定是海上霸權或從海上崛起的歷史定律,未來這個角色很可能就是中國

3. 提出問題,想出辦法,說明各國可以如何因應強權崛起所可能帶來的影響

熱烈推薦

矢板明夫(產經新聞台北支局長)

張國城(臺北醫學大學通識教育中心教授)

日本各大書評超過★★★★評價

這是一本堪稱豪華至極饗宴的作品。雖然題名為《海上霸權》,但內容其實並不局限於「地緣政治學」的框架。——《讀賣新聞》

目錄

序言

第一章 控制海洋的大英帝國

第二章 因鯨魚而改變的海上霸權

第三章 朝海洋霸權邁進的美國

第四章 海洋規則的形成

第五章 挑戰國際海洋秩序的中國

第六章 守護海洋秩序的日本

後記

參考文獻

序/導讀

序言

近四百年來的海洋史,首先可以回溯到十五世紀的世界航線擴張,接著歷經十七世紀英荷兩國的海上爭霸、大英帝國的繁盛、兩次的世界大戰與冷戰,直到對海洋秩序的摸索,以及今日所面對的種種課題。本書試著從地緣政治學的視野來描繪這四百年來的歷史進程,而不論當中的哪一個時代,「航行自由」都是最重要的主題。

在此,謹針對本書所使用的重要詞彙加以說明:

所謂「霸權國家」,指的是在政治、外交、軍事、經濟等各方面具有壓倒性影響力,公認足以主導世界各國局勢的國家;因此,「海洋霸權」就是指霸權國家在海洋領域中,所呈現出的種種樣貌。

「海洋實力」,在本書中和「霸權國家」基本上是同義,特別是指該國的影響力,在海上極端明顯的狀況。

至於「海上秩序」,其內容雖然會因時代而異,但大致上可以這樣解釋:由霸權國家、或是國際聯盟/聯合國等國際社會,定義出獲得多數國家遵從的概念與規則,並為了保持理想狀態,而將之化為某種決議或架構。比方說,十八到十九世紀的「不列顛和平」、二十世紀的「美利堅和平」,以及後述的聯合國海洋法公約,都屬於此列。

接下來,所謂「海洋規則」與「國際規則」,指的則是當時的霸權國家與國際社會(本書中主要為聯合國)所制定,關於海洋的具體政策與法律。兩者之間雖然沒有嚴密區別,不過「國際規則」主要是指依據聯合國海洋法公約,所建立起來的海洋規則。

最後是書名「海洋的地緣政治學」。所謂「地緣政治學」,是一種將海洋定義為地理空間,並將國家政策與國家行動和地理環境結合思考的概念;本書將這樣的概念當作一種方法,並加以象徵性的使用。

在本書的前半段(第一到第三章)中,尚能以故事性的方式,敘述海洋作為地理空間被支配的時代。但是到了後半段(第四到第六章),談到第二次世界大戰後的杜魯門宣言,與聯合國海洋法公約的制定,也就是海洋從強權支配的時代,轉移到受管理狀況下的時代;要論及這個轉變期,就必然得以制度論、組織論、法律論、政策論、現狀分析為中心,因此和前半部分的書寫方式,在調性上會有所差異,這點應當順便提及。

說到底,日本是一個從海外輸入原料,將之加工成品質優良的製品,再向世界輸出,以此獲取豐厚利潤的貿易國家。若是將原料和製品的重量(以噸數為基準)彙整統計,按照貿易資料,在所有的輸出入貿易中,約百分之九十九點六,都是仰賴海上運輸(航空運輸則只佔了百分之零點四),因此依靠商船的貿易航線,其重要性自古至今都不曾改變。當然,航空運輸的比重正在提高,而從金額來看,航空運輸佔貿易量的比例也不斷增加,但就算如此,海上運輸的重要性仍然不可動搖。

對島國日本而言,這樣的情況自是理所當然,但對其他各國來說,海洋同樣左右了它們的命運。大航海時代的例子固不用提,整部世界史的軌跡,其實就是環繞著海洋霸權而產生;為了確保和國家利益直接連結的海洋霸權,大國最關心的事,莫過於如何參與到海洋秩序的行程之中。

在海洋霸權、海洋秩序形成的歷史中,有著形形色色的參與者登場。大航海時代,登場的是西班牙、葡萄牙、英國,還有荷蘭。十九世紀,英國成為海上霸主,當時序邁入二十世紀後,則是美國崛起,和英國在海洋實力方面並駕齊驅。之後,針對高唱海洋權力的美國,新興的獨立國家紛紛開始表示異議;面對這種狀況,以聯合國為中心,開始討論起海洋秩序的建構方案。

各個國家為了防止某國單獨支配海洋的情況出現, 於是在一九九四年通過了俗稱「 海洋憲法」 的聯合國海洋法公約;到了二○一八年六月,已經有一百六十七個國家和歐盟參與締約。這項公約統整界定了領海(十二海里)、鄰接區(二十四海里)、經濟海域(兩百海里)、大陸棚、公海、島嶼和岩礁的定義,以及海洋航行的規則等,期盼能兼顧海洋的和平利用與開發。雖然仍有美國尚未締約等問題存在,但這項「海洋憲法」還是逐漸在國際社會拓展開來,成為眾人認知的規範。

然而進入二十一世紀後,中國加速踏足南海海域,並著手進行人工島填海造陸的建設,擺出一副挑戰「海洋憲法」的姿態。現代海洋秩序是根據海洋公約所建立的,而第一個挑戰它的國家,即是中國。

本書主要是以近現代的國家為對象;不過,因為聚焦在對海洋秩序形成大有影響的中國動向上,所以對於和日本在經濟海域彼此相鄰的俄羅斯、韓國、北韓、台灣等,就略過不提了。但是今後,隨著北極海航線的重要性日益高漲,俄羅斯所扮演的角色,毫無疑問將日益吃重。故此,我在這裡必須針對本書的侷限之處,稍稍事先說明一下。

在第一章中,我首先會稍微提及國家開始面向海洋的「大航海時代」,接著把主軸放在十七到十九世紀,對英國在海洋實力上的發展進行分析。第二章的主角,則是十九世紀新加入賽局、以捕鯨業為主軸,參與海上霸權競爭的美國。第三章的內容,是闡述建設巴拿馬運河、力圖強化海軍的美國,如何透過兩次世界大戰,取英國而代之,在海洋實力上一步步站穩地位的經過。第四章以堪稱二十世紀海洋革命的「杜魯門宣言」為中心,詳述美國主導的新海洋秩序形成,以及聯合國海洋公約的制定過程。第五章檢視挑戰世界海洋秩序的中國動向,第六章則是針對扮演「海洋法主要執行者」一角的日本,該如何應對進行考察。海洋法的執行,除了按照國內法——海上保安廳法以及警察官職務執行法——行使警察權以外,更包括了依循以海洋公約為首的國際秩序,進行領海警備、排他性經濟海域的維護與管理,甚至是防範海盜等行動。

面對動盪的海洋秩序,我們該如何因應才好?就像陸地過去曾是分裂支配的領地一樣,海洋也有過同樣的歷史。回顧過去這四百年間海洋的歷史,我把焦點放在海洋秩序與海洋規則的變遷,從海洋視野出發,重新掌握近現代史。希望透過這樣的整理,能夠將海洋環繞的日本所面臨的種種課題,清楚傳達給讀者,如此則幸甚之至。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價