活動訊息

內容簡介

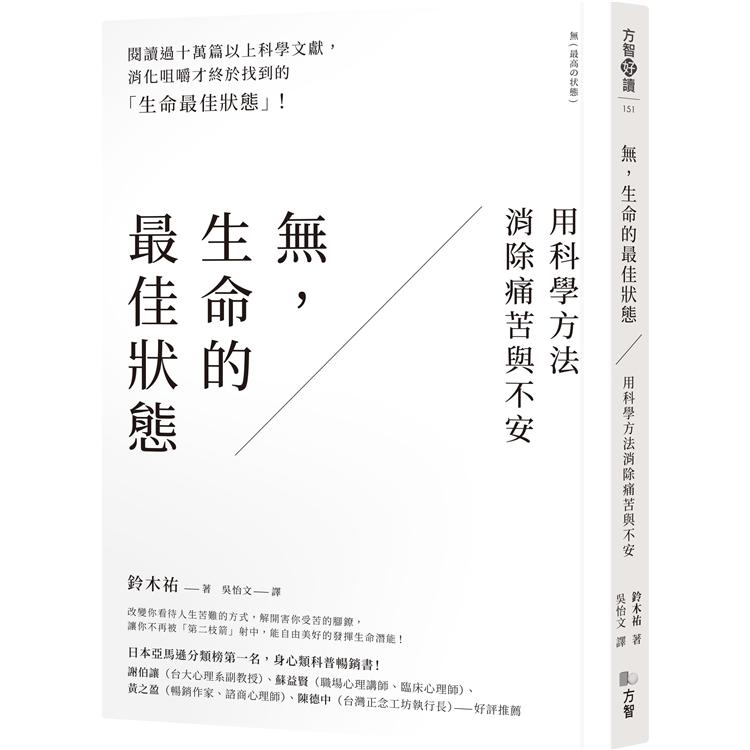

閱讀過十萬篇以上科學文獻,

消化咀嚼才終於找到的「生命最佳狀態」!

改變你看待人生苦難的方式,解開害你受苦的腳鐐,

讓你不再被「第二枝箭」射中,能自由美好的發揮生命潛能!

★日本亞馬遜分類榜第一名,身心類科普暢銷書!

★謝伯讓(台大心理系副教授)、蘇益賢(職場心理講師、臨床心理師)、黃之盈(暢銷作家、諮商心理師)、陳德中(台灣正念工坊執行長)等,好評推薦!

弄清所有「痛苦」的共通點,想出通用對策,

讓你擺脫焦慮、壓力、憤怒、孤獨、空虛和完美主義的科學方法!

「無」──當你的生命處於這樣的最佳狀態,就能充分展現創造力、同理心和好奇心。

乍聽之下,你或許心想,怎麼可能做得到?

但作者從小就與生活中的痛苦抗爭,後來透過本書的科學方法實踐十幾年後,人生發生了有趣的變化:從某個時刻開始,他突然消除了工作和社交的壓力,原本一直在擔心「如果我犯了錯怎麼辦」,但思維卻轉向「我該怎麼做才能改善現狀」。一直以來,他只能淺淺地呼吸,現在感覺可以一點一點地深呼吸了,心也越來越平靜。

當然,人天生的弱點並沒有消除,腦中還是經常有許多負面情緒與想法盤旋。但毫無疑問,你看待「人生苦難」的方式已徹底改變。

關於受苦──我們都一樣,天生消極又負面,這都是為了讓你生存下去的原始機制。

關於自我──大腦重視「故事」甚於現實,其實都是大腦編造的情節害你受苦。

關於惡法──找出讓你受苦的是哪一條惡法,客觀評分,寫下分析日誌。

關於臣服──不抗拒,接納痛苦為生活的一部分,像這樣暫時臣服於現實,你會過得更輕鬆自在。

目錄

推薦序 另一種面對人生苦痛的新觀點 蘇益賢

前 言 由你解開害自己受苦的腳鐐

序章 受苦

1每個人天生都是消極又負面

2三個月大的嬰兒就有負面性格

3在原始世界中,對負面訊息敏感的人比較容易活下去

4人類真的無法逃離痛苦嗎?

第1章 自我

1為什麼黑猩猩半身不遂還是很幸福?

2會痛苦是因為你的需求沒有得到滿足

3真正害你受苦的是「第二枝箭」

4你的「憤怒」只會持續六秒鐘

5動物不會擔心明天的事,人類才會

6所有痛苦都是「自我」的問題

7沒有人類的心會比較好嗎?

8「自我」是維生的工具箱

9自我真的可以消失嗎?

第2章 虛構

1自我是由什麼構成的?

2人類的大腦只需○.一秒就可以編造故事

3我們生活在大腦創造出的虛擬世界

4你有多痛苦,跟你心理狀態的強弱無關

5自我是「故事」構成的

6為什麼不可能找到原本的自己?

7人類的大腦重視「故事」更勝於現實

8巧妙利用精神的脆弱性

第3章 結界

1以科學證據為基礎來設立結界

2為什麼非洲人不會為幻聽所苦?

3藥越大顆越有效

4威脅不只來自外部,也從內在來襲

5調整內在心境

6鍛鍊內感受

7調整外部環境

8打開你內心的結界

第4章 惡法

1怎麼做才能「了解自我」?

2人類會捏造無謂的事實,讓自己受苦

3害你受苦的十八條惡法

4為你的惡法打分數,寫惡法日誌

第5章 臣服

1為什麼皮拉罕族是全世界最幸福的民族?

2痛苦=疼痛× 抵抗

3抗拒的人和臣服的人有何差異?

4透過隱喻理解抵抗的機制

5以科學家的觀點分析「抵抗」

6以工作表提升臣服技巧

7「單純的民族」與「多慮的大腦」

8如果暫時投降,那也不錯啊!

第6章 無我

1達到「無我」境界的過程

2禪修問答為什麼這麼難?

3如果停止思考,「我中心」也會停止運作

4觀察力具有抗憂鬱效果

5讓痛苦變嚴重的人,會把一切都當成「自己的事」

6影響「停止」與「觀察」成果的五大因素

7自我已經恢復平靜的你,會變成一個「場域」

8那麼,現在活著的自己到底是誰呢?

終章 智慧

1達到無我境界的人所得到的智慧

2我們可以藉由無我成為什麼樣的人?

3無我並非捨棄所有欲望

4無我帶來三個世界觀的變化

結語 精神修行不可或缺的五個原則

參考文獻

序/導讀

【推薦序 另一種面對人生苦痛的新觀點】

蘇益賢

作為心理師,我的工作是陪伴個案去面對人生當中的苦難,並找到更具彈性與適應性的應對方式。為了勝任這種挑戰,在研究所階段,我們得學習各式各樣的諮商理論,去認識各種應對人生痛苦的觀點與概念。除了學習技巧之外,更重要的,是去認識每個諮商理論背後是源自怎樣的脈絡與背景。

雖然諮商理論百花爭鳴,但順著諮商專業的發展歷史,還是可以看到一個趨勢:以發展時間較久的西方諮商理論來看,較早發展出來的諮商觀點,多半強調如何「消滅痛苦」,但較為新近的諮商理論則想引導個案,去接納人生必然的痛苦,並在此基礎下,活出自己想要的人生。

這種面對苦痛的新觀點之出現,主要源於幾個現象:

其一,以移除痛苦為目標的諮商方法遇到了瓶頸。許多個案努力移除情緒、對抗思考上的痛苦,卻屢屢失敗。更甚者,因為這樣的「努力」而讓情緒變得更負面、更激烈(詳細討論可參考拙作《練習不壓抑》《練習不快樂!?》)。

其二,近代情緒科學、演化心理學的發展,提供了我們認識「痛苦」的另一種角度。過往,我們視「負面情緒與思考」為阻礙人生的敵人。但演化心理學家提醒我們,老天爺透過漫長演化時光,安排在人類大腦裡的這些機制,真的只是徒增困擾、完全不必要的存在嗎?還是說,這些機制反而是遠古時代人類得以倖存,慢慢變成萬物之靈的關鍵呢?倘若我們能將憤怒、悲傷、反芻、胡思亂想,重新理解為「大腦內建的保護機制」,以這種心態來面對「負面」,會不會更有可能找到與這些不舒服共處的方法?

***

閱讀本書時,我一直有種「似曾相識」的熟悉感。作者鈴木祐本身雖非心理、精神健康專業,但作為廣泛閱讀的「文獻宅男」,他確實在探究人類心理苦痛的領域中,找到許多關鍵文獻。

在本書,我看到許多與近代諮商理論十分呼應的概念,諸如:認知行為治療(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)、接納與承諾治療(Acceptance and Commitment Therapy, ACT)、慈悲焦點治療(Compassion focused Therapy, CFT)、辯證行為治療(Dialectical Behavior Therapy, DBT)、基模療法(Schema Therapy)、正念為基礎的治療(Mindfulness-based therapies)等。這些逐漸在近代心理諮商嶄露頭角的治療方法,有個共通特色,就是一開始提到的:試著轉換面對痛苦的方式,不去對抗,而是試著接納。

此外,這些源於西方的諮商理論還有第二個類似之處,便是融合了許多「東方」智慧。好比:佛教的苦集滅道、無常無我的概念;諸葛亮《將苑》的以弱制強;以柔制剛;老子《道德經》的萬物負陰而抱陽,沖氣以為和,又或者是太極圖裡的陰中有陽,陽中有陰;日本合氣道的創始人植芝盛平的發展,強調借勁使力、不主動攻擊等,諸多東方智慧皆被帶到這些西方諮商理論之中。

這也是本書讀起來讓我感到格外熟悉的原因。作者廣泛閱讀了各式文獻,從心理學、腦科學、哲學到佛學等,透過素人平易近人的口吻,彙整出一套「面對人類生命苦痛之道」。

在多數讀者初次接觸本書提供的觀念與方法時,可能未必能完全、立即接受。

事實上,這種「用接納代替對抗」的觀念,在西方心理治療領域初次被提出時,也引發不少專家的爭辯。但我們不妨保持開放,並且借用自身經驗來作為參照。

過去在面對負面情緒時,相信我們都努力用過各種方法來應對,有些方法有時有效,有些則完全無效。我們的身心有什麼反應,或許是最誠實的試紙。下次,在你心情煩躁不安、思緒亂七八糟的時刻,不如給書中介紹的新方法一次機會,拿來用用看。對你有幫助的,就留起來,放入你「自我治療的百寶箱」裡。

誠摯祝福每一位有緣讀到此書的讀者,都能從中找到適合自己的觀點與工具。

願我們都能更有智慧地應對人生必然的苦與痛。

(本文作者為職場心理講師、臨床心理師。現為初色心理治療所副所長與多間管顧機構之特約講師。專長為接納與承諾治療、正念為基礎的治療,著有多本大眾情緒、壓力心理學書籍)

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價