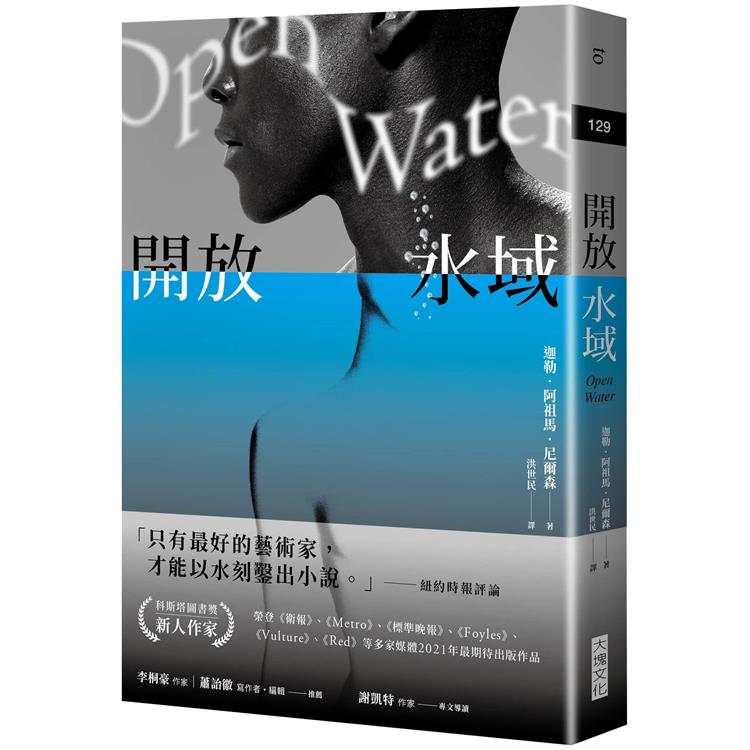

【電子書】開放水域

活動訊息

內容簡介

1.作者迦勒‧阿祖馬‧尼爾森獲選《觀察者》2021年十大新血作家

2.獲得與布克獎齊名的科斯塔圖書獎新人作家

3.榮登《衛報》、《Metro》、《標準晚報》、《Foyles》、《Vulture》、《Red》等多家媒體2021年最期待出版書單

4.不僅探討在愛中的患得患失,更赤裸揭露黑人至今仍須面對的恐懼:在開放空間中,人人視你為潛在罪犯,只因你的黑色皮膚

黑色是最危險的顏色

只有最好的藝術家,才能以水刻鑿出小說。

――紐約時報評論

這是他們的故事。

他是攝影師,她是舞者。兩人相遇、陷入愛中。不為別的,只因為她最耀眼,她最明亮。像可以留在身邊的光,照亮他的黑暗。

而他的黑暗是什麼?是黑皮膚,是他人的目光,是以偏頗的方式被看見。隨著兩人逐漸靠近,他想與她分享心中黑暗:當黑人男性走在公共場所,眼神最好不要流轉鬼祟,雙手請勿插在口袋,因為這樣將成為危險人物,可疑分子。他想傳達長久以來的不安:還記得那些不幸的事件嗎?偏見就像跪壓在他脖子的膝蓋,是令人不能自由呼吸的桎梏。

他盼望她瞭解這些語言不能精確描繪的感受,而她告訴他,他不必只是那些創傷的總和,光與黑暗,可以並存。

躲在自己的黑暗裡,

比赤裸裸、毫無防備地露臉,

在自己的光芒中閃爍來得容易。

「愛是整體,是部分,是連結,是斷裂,是心臟,是骨頭,是流血,也是癒合。老實說,愛就是活在這世界,是把某人放在你跳動的心臟旁邊,放進你內心的無邊黑暗裡,相信對方會緊緊把你抓住。愛就是信任,信任就是充滿信心。不然你還能怎麼去愛?」

2.獲得與布克獎齊名的科斯塔圖書獎新人作家

3.榮登《衛報》、《Metro》、《標準晚報》、《Foyles》、《Vulture》、《Red》等多家媒體2021年最期待出版書單

4.不僅探討在愛中的患得患失,更赤裸揭露黑人至今仍須面對的恐懼:在開放空間中,人人視你為潛在罪犯,只因你的黑色皮膚

黑色是最危險的顏色

只有最好的藝術家,才能以水刻鑿出小說。

――紐約時報評論

這是他們的故事。

他是攝影師,她是舞者。兩人相遇、陷入愛中。不為別的,只因為她最耀眼,她最明亮。像可以留在身邊的光,照亮他的黑暗。

而他的黑暗是什麼?是黑皮膚,是他人的目光,是以偏頗的方式被看見。隨著兩人逐漸靠近,他想與她分享心中黑暗:當黑人男性走在公共場所,眼神最好不要流轉鬼祟,雙手請勿插在口袋,因為這樣將成為危險人物,可疑分子。他想傳達長久以來的不安:還記得那些不幸的事件嗎?偏見就像跪壓在他脖子的膝蓋,是令人不能自由呼吸的桎梏。

他盼望她瞭解這些語言不能精確描繪的感受,而她告訴他,他不必只是那些創傷的總和,光與黑暗,可以並存。

躲在自己的黑暗裡,

比赤裸裸、毫無防備地露臉,

在自己的光芒中閃爍來得容易。

「愛是整體,是部分,是連結,是斷裂,是心臟,是骨頭,是流血,也是癒合。老實說,愛就是活在這世界,是把某人放在你跳動的心臟旁邊,放進你內心的無邊黑暗裡,相信對方會緊緊把你抓住。愛就是信任,信任就是充滿信心。不然你還能怎麼去愛?」

序/導讀

【導讀】

我們將其看作是第幾人稱的愛情

謝凱特

在文學寫作裡,敘事觀點一直都是個藝術形式上的難題,從主觀的第一人稱到隨侍在側的第三人稱,全知俯瞰或限定視角,其所影響的,不單只有敘事者視角對事物理解切面的成像,有時亦藏匿了作者意圖使圖者置身於何種角色:是完整的主體,或者被動的客體。

在談此書《開放水域》之前,筆者先想到了童妮.摩里森(Toni Morrison)的《最藍的眼睛》(The Bluest Eye)。小說主線是身陷膚色及文化權力結構底層的非裔黑人女孩琵可拉,她將自卑轉向,投射,認為只要擁有藍色眼睛就等同於擁有美麗的特徵,被欺凌、另眼看待的命運也會整個扭轉。但細讀整篇小說的敘事若不是從琵可拉的朋友口中執言道出,就是第三人稱鄉里蜚語般流傳。她想成為大寫的I、大寫的我,但終究是宣告失敗收場。

所謂的故事,從來都不由得「被另眼看待的我」來訴說。

若是追求白人藍眼睛的小女孩琵可拉活在現在這般的後現代情境裡,也許可以想要就戴個角膜變色片,成為她想像的最美的樣子;不想要時就剝除標籤,隨時都能回到自我的樣貌。但迄今黑人是否已從被審視的眼光中脫身而出?手中這本以第二人稱「你」來作為敘事觀點的《開放水域》,也許提供了一個最真實的視角。

異於第一人稱的主觀,或第三人稱的旁觀。當一位寫作者選擇第二人稱「你」來作為敘述,總讓我想到兩種可能。第一種是權宜:作者從敘事者中脫身,看著彷彿像是別人的事情般描繪(尤其初期寫作者最常發生)。二則是將讀者置於敘事者「你」身上,不再是純然旁觀的看客,而是成為作品的被操縱的主角本人、被動式的角色——你被看見卻被視而不見。

是的,明明被看見卻也被視而不見,在《開放水域》裡,「看」這個動作飽含各種指涉,權力位階的、情意傳遞的、主體客體的。作品原本出自非虛構文章的筆記書寫,後來改寫成為小說,描述了兩個住在倫敦東南區的黑人藝術家相愛相戀的故事,作者或許更明白坦露:膚色成為一種被注視的表徵,一個被建構的他者的符號,猶如我們也總用身材、外觀來指認他人,而不是真正「看見」這個人的主體。於是在《開放水域》中,讀者得以假借「你」這個第二人稱的角色更設身處地的了解被觀看的感受,「你」彷彿成為故事裡的「木替身」,目光如刀劍往自己砍來,嘲弄的話語如暗器無情往身上痛擊:「你」感到疼痛、「你」內心不平、「你」有屈難言。世界像是一個開放水域,本該自由無礙,卻總是不時傳出暴力事件,或者警察對黑人的差別執法,生活變成一個隨時讓人滅頂的水域。「你」想尋求一個避風港,比如故鄉,比如愛情,比如最熟悉的黑人理髮店,卻也躲避不了偏見上門找碴。於是「你」寧願躲在自己的暗影裡,聽著那些黑人的音樂、黑人的舞蹈,這遠比自己脆弱地暴露在外來得容易的多。

身為讀者的你也許不是故事的主角,亦非因為膚色而被另眼相看的他者,但也可能會是某個寧願壓抑自我到窒息,也不願浮出水面呼吸的被觀看的人,只因為你擁有了某些特質,在他人審視的眼光之中卻是個壞標籤。「開放水域」四個字作為本作題目,背後所隱喻的,不得不令讀者玩味再三:水域是開放的,是自由的,卻暗藏如此多危險;在開放水域裡想張開嘴呼喊,卻會吃水溺死,但不張開嘴、把祕密憋在心裡也會窒息,進退維谷的生存模式,可是你我曾經歷過的「櫃中歲月」?

除了作者有意設計的敘事觀點,當然不能忽視《開放水域》本質上是一本文字精美的愛情小說。一段觸目即是永恆的熱情,卻礙於種種框架隔閡,以致在愛情的水域裡載浮載沉,有時共泳,有時束縛得連一句表白都無法,有時也會被命運的潮水沖向兩端。小說中最令我深刻記得的,是主角試圖確認與心愛的她之間的關係,拿捏種種距離(身體的、心靈的)的男性心理描述。因為自己的介入,拆散了原是情侶的友人與她,罪惡與熱愛互相拮抗,使主角總是拘束,只能反覆在心裡琢磨那些言不及義又閃閃發光的溫柔的情話。讀者或許不難從《開放水域》的中文譯本發現作品非常柔軟又飽含文學性、詩般質地的語句,那些在愛裡瞬間閃現又消逝,難以被言說,卻被作者精準地捕捉的脆弱感受。若讀完中譯本,作品原文也不妨一讀:

If the heart always aches in the distance between the last time and the next, then heartbreak comes in the unknown, the limbo, the infinity.

如果心總是在上一次與下一次之間發痛,那心痛就是來自未知,來自靈薄(地獄邊緣),來自無垠。

謹以此書推薦給正在前往愛的讀者:若有個人能讓你盡情地做自己,願意在危險而自由的開放水域中承托住你;或者相反的:你願讓某個人盡情地成為自己、讓某個人能在水中自在地呼吸,那麼便會讀懂《開放水域》裡,那明知語言無用,卻仍要書寫表白的心意。或許關於愛,從來都不是一種開花結果的終點,而是抵達的泅泳過程。

我們將其看作是第幾人稱的愛情

謝凱特

在文學寫作裡,敘事觀點一直都是個藝術形式上的難題,從主觀的第一人稱到隨侍在側的第三人稱,全知俯瞰或限定視角,其所影響的,不單只有敘事者視角對事物理解切面的成像,有時亦藏匿了作者意圖使圖者置身於何種角色:是完整的主體,或者被動的客體。

在談此書《開放水域》之前,筆者先想到了童妮.摩里森(Toni Morrison)的《最藍的眼睛》(The Bluest Eye)。小說主線是身陷膚色及文化權力結構底層的非裔黑人女孩琵可拉,她將自卑轉向,投射,認為只要擁有藍色眼睛就等同於擁有美麗的特徵,被欺凌、另眼看待的命運也會整個扭轉。但細讀整篇小說的敘事若不是從琵可拉的朋友口中執言道出,就是第三人稱鄉里蜚語般流傳。她想成為大寫的I、大寫的我,但終究是宣告失敗收場。

所謂的故事,從來都不由得「被另眼看待的我」來訴說。

若是追求白人藍眼睛的小女孩琵可拉活在現在這般的後現代情境裡,也許可以想要就戴個角膜變色片,成為她想像的最美的樣子;不想要時就剝除標籤,隨時都能回到自我的樣貌。但迄今黑人是否已從被審視的眼光中脫身而出?手中這本以第二人稱「你」來作為敘事觀點的《開放水域》,也許提供了一個最真實的視角。

異於第一人稱的主觀,或第三人稱的旁觀。當一位寫作者選擇第二人稱「你」來作為敘述,總讓我想到兩種可能。第一種是權宜:作者從敘事者中脫身,看著彷彿像是別人的事情般描繪(尤其初期寫作者最常發生)。二則是將讀者置於敘事者「你」身上,不再是純然旁觀的看客,而是成為作品的被操縱的主角本人、被動式的角色——你被看見卻被視而不見。

是的,明明被看見卻也被視而不見,在《開放水域》裡,「看」這個動作飽含各種指涉,權力位階的、情意傳遞的、主體客體的。作品原本出自非虛構文章的筆記書寫,後來改寫成為小說,描述了兩個住在倫敦東南區的黑人藝術家相愛相戀的故事,作者或許更明白坦露:膚色成為一種被注視的表徵,一個被建構的他者的符號,猶如我們也總用身材、外觀來指認他人,而不是真正「看見」這個人的主體。於是在《開放水域》中,讀者得以假借「你」這個第二人稱的角色更設身處地的了解被觀看的感受,「你」彷彿成為故事裡的「木替身」,目光如刀劍往自己砍來,嘲弄的話語如暗器無情往身上痛擊:「你」感到疼痛、「你」內心不平、「你」有屈難言。世界像是一個開放水域,本該自由無礙,卻總是不時傳出暴力事件,或者警察對黑人的差別執法,生活變成一個隨時讓人滅頂的水域。「你」想尋求一個避風港,比如故鄉,比如愛情,比如最熟悉的黑人理髮店,卻也躲避不了偏見上門找碴。於是「你」寧願躲在自己的暗影裡,聽著那些黑人的音樂、黑人的舞蹈,這遠比自己脆弱地暴露在外來得容易的多。

身為讀者的你也許不是故事的主角,亦非因為膚色而被另眼相看的他者,但也可能會是某個寧願壓抑自我到窒息,也不願浮出水面呼吸的被觀看的人,只因為你擁有了某些特質,在他人審視的眼光之中卻是個壞標籤。「開放水域」四個字作為本作題目,背後所隱喻的,不得不令讀者玩味再三:水域是開放的,是自由的,卻暗藏如此多危險;在開放水域裡想張開嘴呼喊,卻會吃水溺死,但不張開嘴、把祕密憋在心裡也會窒息,進退維谷的生存模式,可是你我曾經歷過的「櫃中歲月」?

除了作者有意設計的敘事觀點,當然不能忽視《開放水域》本質上是一本文字精美的愛情小說。一段觸目即是永恆的熱情,卻礙於種種框架隔閡,以致在愛情的水域裡載浮載沉,有時共泳,有時束縛得連一句表白都無法,有時也會被命運的潮水沖向兩端。小說中最令我深刻記得的,是主角試圖確認與心愛的她之間的關係,拿捏種種距離(身體的、心靈的)的男性心理描述。因為自己的介入,拆散了原是情侶的友人與她,罪惡與熱愛互相拮抗,使主角總是拘束,只能反覆在心裡琢磨那些言不及義又閃閃發光的溫柔的情話。讀者或許不難從《開放水域》的中文譯本發現作品非常柔軟又飽含文學性、詩般質地的語句,那些在愛裡瞬間閃現又消逝,難以被言說,卻被作者精準地捕捉的脆弱感受。若讀完中譯本,作品原文也不妨一讀:

If the heart always aches in the distance between the last time and the next, then heartbreak comes in the unknown, the limbo, the infinity.

如果心總是在上一次與下一次之間發痛,那心痛就是來自未知,來自靈薄(地獄邊緣),來自無垠。

謹以此書推薦給正在前往愛的讀者:若有個人能讓你盡情地做自己,願意在危險而自由的開放水域中承托住你;或者相反的:你願讓某個人盡情地成為自己、讓某個人能在水中自在地呼吸,那麼便會讀懂《開放水域》裡,那明知語言無用,卻仍要書寫表白的心意。或許關於愛,從來都不是一種開花結果的終點,而是抵達的泅泳過程。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價