活動訊息

內容簡介

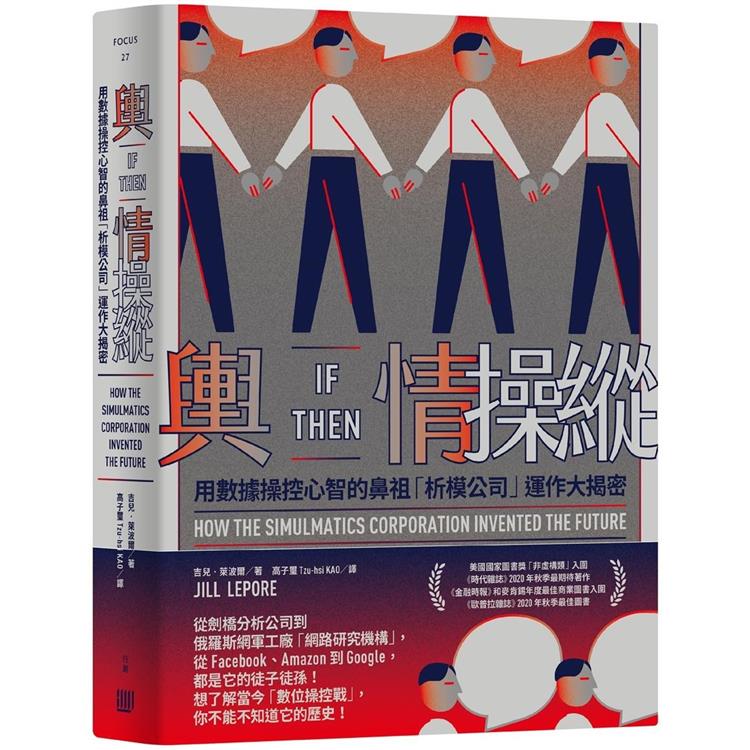

《金融時報》和麥肯錫年度最佳商業圖書入圍

《時代雜誌》2020年秋季最期待著作

《歐普拉雜誌》2020年秋季最佳圖書

美國國家圖書獎「非虛構類」入圍

*****

這家企業自詡是約翰・甘迺迪贏得總統大選的幕後操盤手!

早在冷戰時期,它便開啟先河研發電腦程式模擬人類思考,

用來預測乃至操控人們的行為與思考,深遠影響延續至今。

從劍橋分析公司到俄羅斯網軍工廠「網路研究機構」,

從Facebook、Amazon到Google,都是它的徒子徒孫!

想了解當今「數位操控戰」,你不能不知道它的歷史!

析模公司成立於冷戰期間,遠在Facebook、Google和劍橋分析公司誕生之前,它便從事資料探勘、鎖定選民、左右政情,乃至操縱大眾。本書作者吉兒‧萊波爾偶然間在麻省理工學院的檔案庫中發現此公司文件,於是著手挖掘這段遭人遺忘的歷史——而它,也是當今矽谷的操控術和傲慢背後,沉眠已久的神祕源頭。

1959年,美國一群頂尖的社會科學家創立了析模公司,發明了一套用於預測和操縱種種人類行為的電腦程式,稱為「仿人機」。他們相信,「仿人機」不只能推銷日常用品,還有其他大用:它可以打贏選戰,可以壓制政治反抗運動,可以擊敗共產主義;可以摸透人心,贏得越戰;可以預測種族暴動,甚至瘟疫──可以說,他們的初衷是善意的。隨著業務逐步拓展,析模公司的客戶除了《紐約時報》等數十家民間大型廠商,就連要競選美國總統的約翰‧甘迺迪和美國國防部等,都赫然在列,其經營據點也因而遍及紐約、華盛頓、劍橋,甚至遠到越南的西貢。

從多屆美國總統大選、越戰,到詹森政府不幸誤判種族暴動等,析模無役不與。然而,由於當時的數據收集能力與資訊科技遠不及今日,加以後來析模發生各種不當管理情事,包括向媒體洩漏情資、未能繳交業務報告,乃至因引起民眾疑慮而面臨抗議,甚至遭指控犯下戰爭罪,最終該公司於1970年宣告破產,相關史料且因機緣湊巧幾乎銷聲匿跡……

析模公司的科學家相信,「仿人機」乃是「社會科學界的原子彈」,但他們沒預料到,這項發明會像深埋已久的未爆彈,於數十年後的今日引爆——時至21世紀初,企業收集數據、建立行為模型、操弄訊息傳布——甚至左右各國政情。省思這些現象時,析模公司的歷史與當年的爭議,將是重要的借鏡。

得獎紀錄

《金融時報》和麥肯錫年度最佳商業圖書入圍

《時代雜誌》2020年秋季最期待著作

《歐普拉雜誌》2020年秋季最佳圖書

美國國家圖書獎「非虛構類」入圍

目錄

序 What If:「若則」假設分析

析模公司相當於冷戰年代的劍橋分析公司;約翰.甘迺迪之所以能在1960年當選美國總統,析模公司自詡有他們的功勞。大選結束幾個月後,析模公司的科學家在海灘度過夏天,為他們研發的作品擬訂新專案。該作品是一套電腦程式,用於預測和操縱種種人類行為,舉凡民眾購買洗碗機、政府壓制政治反抗運動,乃至選民的投票行為等,不一而足。他們稱這項發明為「仿人機」。

析模公司的科學家相信,他們發明了「社會科學界的原子彈」。他們沒預測到這項發明會像深埋已久的未爆彈,於數十年後的今日引爆。

第一部 社群網絡

第一章 愛到你,艾德利

愛德華.L.格林菲有著宏大的想法、宏大的理念、宏大的自由派理想。雖然推銷東西時,很會說漂亮話,但格林菲不是只有這一面:他熱衷於為二十世紀中的美國自由主義作出社會貢獻。他為自由派提倡的議題募款,格外關切民權和公民自由;他讓別人掏錢捐款的本事,就像從觀眾身後的車變出硬幣的魔術師。

格林菲固然有關注的領域和社交圈,他真正熱衷的領域卻是政治,尤其是民主黨和美國總統大選的操盤──那正是浮誇話術者的遊戲。1952年,是美國總統大選初次來到電視時代,格林菲因此萌生仿人機的構想;這除了是首場由電腦預測結果的選戰,也是首次由大型行銷公司打選戰的選舉。

第二章 為人所不能

將尤金.伯迪克介紹給格林菲的人,可能是哈羅德‧拉斯威爾;後者在日後協助創立析模公司,持股甚多。拉斯威爾年僅16歲時便就讀芝加哥大學,之後完成政治學博士學位;1927年他發表博士論文〈世界大戰時的政治宣傳手法〉時,年僅25歲。後來他去了柏林,接受佛洛伊德學派子弟的精神分析,接著前往芝加哥大學從事教職。二戰期間,拉斯威爾在美國國會圖書館創立戰情通訊研究專案,建議美國透過政府主導的系統性大眾操縱,來保護民主不受威權主義侵害。過去有很長一段時間,英文稱此為「政宣」或「心理戰」,納粹則稱此為「世界觀戰爭」。到後來,有人認為不好聽,便開始管這門學問叫「大眾傳播」。叫大眾傳播也好,心理戰也罷,在承平時代,沒有什麼比民主活動和選舉更適合研讀這門學問的素材了。

第三章 沉靜的美國人

格林菲收集人才,普爾收集數據。普爾列出所有熟人,其中包括儼然認識所有人的格林菲,他接著將清單送往全美各地,詢問是否有共同認識的人:「如果你認識這個人,請在此處打勾」。他也定義了何謂「認識」:如果你在街上巧遇「曾經就讀芝加哥大學和耶魯法學院,現於紐約從事公關業的愛德華.格林菲」,你認得出他嗎?你會打招呼嗎?格林菲會認識你嗎?

普爾分析回傳的數字,著手計算機率。他繪出數據,並且想到用一個功能來敘述這個圖形。接著,他利用這個功能來推斷數據以外的意義。普爾設想了一個理論,他稱為「社群網絡」(social networks)理論─後來,該理論成了所有社群媒體公司的運作基礎,包括臉書和推特。

第四章 人工智慧

1955年,數學教授約翰.麥卡錫、IBM的納撒尼爾.羅切斯特、貝爾實驗室的克勞德.夏儂,以及普林斯頓博士馬文.明斯基四人,為了區別單純自動計算和單純電腦模擬兩者產生的結果,創了artificial intelligence(人工智慧)這個說法。1959年創立的析模公司英文原名SIMULMATICS CORPORATION為造字,結合了simulation(模擬)和automatiation(自動化)兩個字。格林菲老是盼望simulmatics這個字有一天能像cybernetics(模控學),成為令人琅琅上口的英文常用字,但後來反而是artificial intelligence成了常用字,不過artificial intelligence和格林菲所想的simulmatics相當接近。

析模公司起步時,就是個夢想。格林菲想透過這個夢實踐民權,體現對權力的渴望、對學術界的嫉妒,以及他的癡迷─癡迷於想打造出最新、最好、最快的分析機器。他夢想有完美說服人心的本事,獲取資訊、預測選情,夢想民主黨候選人史蒂文森能贏得1960年總統大選,甚至拿下黑人票……

第五章 宏觀助選計畫

有「狂人比爾」之稱的威廉.麥菲是數學天才,他於婚後開設了專事民調的「研究服務公司」,引起保羅.拉扎斯菲爾德注意,後者於 1951 年聘請比爾到哥倫比亞大學應用社會研究局任職。大學未畢業的比爾直接上起拉扎斯菲爾德的研究所課程,完成了拉扎斯菲爾德和貝雷爾森於 1948 年展開的投票行為研究。1954 年,三人推出其代表性著作《投票:總統大選中選民如何形成意見》。伯迪克與拉札斯菲爾德在行為科學高等研究中心從事研究的那一年,伯迪克讀了《投票》這本書,對內容十分驚豔。格林菲日後想要研發可模擬投票行為的電腦程式時,便詢問比爾是否願意加入他即將成立的新創公司。當時公司名稱還沒有譜,但格林菲想到比爾先前處理的一個代號:他稱之為「宏觀助選計畫」。

▎第二部 仿人機

第六章 IBM和美國總統大選

1958年,伯迪克出版小說《醜陋的美國人》,內容近乎赤裸地呈現越南,書出版後五個月內二十刷,後來雄踞暢銷書榜單達七十六週。艾森豪在美國總統休假地大衛營待上一週時,讀過這本書,甘迺迪則為參議院每人提供一本。伯迪克還賣出書的電影改編版權,後來電影由馬龍.白蘭度飾演,因此相較於美國政治學會的會議,在柏克萊教政治理論的伯迪克,在好萊塢還更為人所熟知。

析模公司創立時,格林菲試過延攬伯迪克,但遭到伯迪克拒絕。伯迪克說自己的數學實力不夠資格,他很忙,他在文學界很紅,還有,他認為析模公司聽起來很危險。沒多久,他開始大加撻伐,後來甚至警告:「很顯然到最後,這家公司會落得美國人知道的那種政治下場。」

第七章 價值十億美元的智囊

1961年1月號的《哈潑雜誌》於聖誕節前一週上架,在1月下旬甘迺迪就職前幾乎一路熱銷。該期主打內容談到神祕到家的「析模公司」,說當中一群「模擬未來專家」研發了最高機密的電腦「仿人機」,機器在開票揭曉前就預測甘迺迪勝出。甘迺迪透過電腦操控選舉一說自此甚囂塵上。

1963年出版的《甘迺迪:其人其祕》一書,對甘迺迪展開猛烈攻擊,大力指控甘迺迪利用機器人從尼克森手裡偷走選舉。兩個月後,甘迺迪遇刺,出版商停印這本暢銷書;死者為大,作者拉斯基也全面取消演講和電視宣傳。甘迺迪喪生隔天,拉斯基說:「所有計畫都喊停。對我來說,甘迺迪已經不再是批評對象了。」也因此,針對析模公司如何影響甘迺迪選情的唯一實質調查,就這樣不了了之。

第八章 核戰爆發令

伯迪克1962年的著作《核戰爆發令》原文書名「fail-safe」係指一處臨界點,過了這個點之後,便無法召回前去投下核彈的飛機。小說中,由於電腦內部單單一條保險絲燒毀,引發機械故障,導致美國戰略空中司令部無法與B-52小隊通訊。當時B-52小隊每一架均搭載兩顆二千萬噸級炸彈,正飛往俄羅斯。由於無法召回其中兩架轟炸機,美國總統起先命令戰鬥機追上並執行擊墜任務;任務失敗後轉而試圖說服蘇聯總理赫魯雪夫,說明美軍飛去鎖定莫斯科是意外。為了向全球證明毀滅莫斯科的行動為意外之舉,美國總統只好下令轟炸紐約──這是避免世界末日的唯一途徑。最後,美國總統和蘇聯總理雙雙表示惋惜。在克里姆林宮等死的赫魯雪夫說:「人類發明了機器,我們成了機器的囚犯。」

第九章 480類選民

伯迪克撰寫《480類選民》時,原本設定1964年的美國總統大選,共和黨想徵召成功調停印度和巴基斯坦關係,而成為國民英雄的虛構主角約翰.薩奇當砲灰,迎戰他們自認贏不了的約翰.甘迺迪。甘迺迪遇刺後,伯迪克差點棄寫此書,但後來想到將遇刺一事融入選舉情節,如此一來內容更切合時勢,且薩奇角逐大位時改為迎戰詹森,選戰不會一面倒。伯迪克決定讓共和黨因為勝算增加,更想成功徵召薩奇。小說中,為了確保候選人說話的內容和時機都符合期望,該黨委託「模擬企業」這家公司提供服務。而為了寫好這個環節,伯迪克需要析模公司提供更多素材。有很長一段時間,析模的人會滿足伯迪克索取素材的許多要求。格林菲或許不信任伯迪克,但期望能沾他的光,順勢帶旺析模,點亮公司知名度。

▎第三部 心靈與心智

第十章 夜幕下的大軍

高華德給甘迺迪任命的國防部長羅伯特.麥納瑪拉起了「人體IBM」這個綽號。這渾名不是叫好玩的,麥納瑪拉還真打算將軍事精簡成一門電腦計算科學,他曾就讀哈佛商學院,擔任過福特汽車公司總裁,帶領福特的期間便曾利用電腦跑系統分析。麥納瑪拉接掌國防部後,將其系統分析化為「壓制政治反抗運動」的理論。他和普爾這類冷戰鬥士認為,冷戰的核心問題源自發展中國家的政治革命,而這些革命是蘇聯或中共煽動的叛亂。

1966年6月底,普爾來到越南的西貢,他原本受託帶領國防部的行為暨社會科學計畫,但他推掉了,因為他想來西貢的東方五角大廈。普爾將析模公司的未來賭在越南上;析模打算徹頭徹尾摸清越南人的心智和思維。美國進軍越南,是人類首場由電腦發動的戰爭。

第十一章 負重

(節錄)

序/導讀

序

What If:「若則」假設分析

1961那一年,析模公司(Simulmatics Corporation)的科學家整個夏天都待在紐約長島一座海灘的穹頂建築內。這座半圓穹頂乍看像是降落於該地沙丘之間的太空船。他們身處穹頂內,在黑板寫上各類數學公式。只見眾人指尖沾上粉筆灰,打孔的電腦列印資料大量散落地面。

析模公司相當於美國冷戰年代的劍橋分析公司(Cambridge Analytica);約翰‧甘迺迪(John F. Kennedy)之所以能在1960年11月當選美國總統,析模公司將功勞攬在身上。幾個月後,析模公司的科學家在海灘度過夏天,為他們研發的作品擬訂新專案。該作品是一套電腦程式,用於預測和操縱種種人類行為,舉凡民眾購買洗碗機、政府壓制政治反抗運動,乃至選民的投票行為等,不一而足。他們稱這項發明為「仿人機」(People Machine)。

如今,許多人對析模公司幾乎已不復記憶。不過,在這座蜂窩狀穹頂之下,這間久不復存的美國企業昔日曾打造出的科技,後世二十一世紀的人類已身陷其中,飽受苦難:隱私被赤裸裸地扒開,被誘惑得無法專注,感官體驗遭到剝奪,生活樣態變得斷斷續續,遭到剝削,也受人主導;建立連結的同時,也被脫鉤;消費的當下,也在出賣自己;孤立、強迫、困惑,被餵食錯誤訊息,甚至受到宰制。析模公司的科學家可從來沒有害人之心。

他們年紀輕輕,頂尖、聰明,擁有極具破壞力的才華,猶如希臘神話中的依卡洛斯,背負著以羽毛和蠟作成的翅膀,妄圖飛向太陽。「這群科學家畢業自麻省理工、耶魯大學、哈佛大學、哥倫比亞大學和約翰‧霍普金斯大學。」當時《紐約時報》報導,「他們打算用電腦處理工作。當時電腦問世沒幾年,是體積龐大的設備,人們用它來解答問題;但他們用了社會和經濟方面的數據和本身的知識,開發了用於電腦模擬的新程式。模擬是指針對一組特定情境,演練各種可能產生的結果。」他們用新程式語言FORTRAN來寫,其中以「IF/THEN」的敘述來教導電腦模擬可能的行動,計算在不同條件下,一次又一次的「若則」發展情境。「若」輸入甲條件,「則」會得到乙結果。「若」輸入丙條件,「則」會得到丁結果。以此類推,會產出無數組模擬分析的結果。

那年夏天,析模公司的科學家帶著妻小到長島海灘。男人身穿海灘褲和POLO衫,腦中想著輸入電腦用的打孔卡(punch card);女人穿著洋溢夏天風情的洋裝和拖鞋,料理著馬鈴薯沙拉、鮪魚沙拉、烤肉、通心粉沙拉、火腿沙拉、一鍋鍋燉菜,以及一串串完整的玉米;在場的十七個孩子在水中嬉戲,蓋著沙堡,那是他們位於海邊的亞瑟王卡美洛堡;他們駕駛單桅帆船在海灘來來回回,追著黑色貴賓狗史普尼克(Sputnik),就這樣越過了小溪。孩子們曬傷太嚴重,到了晚上,母親在他們的皮膚澆上醋來舒緩,結果聞起來活像醃菜。下雨天,他們就玩「大富翁」,從遊戲中第二昂貴的公園廣場(Park Place),跳到巴爾的摩和俄亥俄鐵路(B & O Railroad),玩家每次通過「Go」時都能收兩百美元過路費;他們也像每個「大富翁」玩家,想方設法避免吃上牢飯。人妻之間交換閱讀平裝版小說《佩頓廣場》(Peyton Place);這部激情小說主題是性和女性叛逆,書本頁面已經因為濕氣而萎軟。而如果在那裡待得夠久,所有人和所有東西都會被海沙覆蓋得好似出土的古埃及人。

日出日落、一天一天在過,沒有人料得到未來的下一步。人類身處於充滿不確定性的世界,從上古時期的社會開始,就在預測未來。希臘人蓋神廟,傳達德爾斐神諭;印加人蓋神廟,傳達帕查卡馬克神諭。佛教徒、穆斯林、基督徒、猶太人,每一宗教,每一文化,都有本身的神諭和廟宇,以及卜卦、解讀預兆、預言未來的人。時光流逝,千百年荏苒。到了二十世紀中葉,美國人開始研發新科技,機器於其中扮演宛如祭司的角色,提供新型的預言和電子神諭,以數據來占卜。

析模公司成立於1959年,而1970年宣布破產前,它在紐約、華盛頓和麻州劍橋都設有辦事處,最後據點也拓展至越南西貢(今胡志明市)。析模公司的外衣下藏著心眼,但那有部分是無意間形成的。公司總裁曾對股東說:「析模公司的祕辛,就藏在公司名稱裡。公司名由『simulation』(模擬)和『automatic』(自動)這兩個英文字組合而成。」創辦元老希望公司名稱能像「cybernetics」(模控學),成為琅琅上口的代表用字,結果事與願違。「simulmatics」造字的曖昧,固然為日後失敗下了註腳,但倒是顯露出他們想「以機器模擬人類行為」的野心。

析模公司的科學家創業時,業務運作的假設是:如果能收集足夠族群規模的數據,輸入至機器分析,則連同人、人心和行為在內,萬事萬物均能用機器預測,並且電腦能如同百發百中的導彈,驅使和引導人類行為。臉書(Facebook)、帕蘭泰爾大數據分析公司(Palantir)、劍橋分析公司、亞馬遜公司(Amazon)和俄羅斯網軍工廠「網路研究機構」(Internet Research Agency)和Google——這些組織的運作雛形恰似一顆顆蛋,孵化於緊挨著灰綠色海水的那座蜂巢狀穹頂建築之下。

當時,外界稱析模公司的科學家為「假設分析家」(What If Men)。他們相信,仿人機可以透過模擬人類行為,協助人類避免災難,而且萬無一失。它可以擊敗共產主義;可以壓制政治反抗運動;可以打贏選戰;可以推銷漱口水;可以加速新聞報導速度,就像很多安非他命會加速生理現象;仿人機還可以安撫心亂如麻的妻子;可以摸透人心,贏得越戰;可以預測種族暴動,甚至瘟疫——仿人機可以終結混沌。析模公司科學家相信,他們發明了「社會科學界的原子彈」。他們沒預測到這項發明會像深埋已久的未爆彈,於數十年後引爆。

儘管如此,當時仿人機在許多人看來,仍是一種瘋狂,預示著即將降臨的反烏托邦。1964年,析模公司成了兩部小說的主題,這兩部作品皆預示著不祥之兆。其一為尤金‧伯迪克(Eugene Burdick)的政治驚悚小說《480類選民》(The 480)。在這本小說中,「模擬企業」(Simulations Enterprises)這間幾乎毫不掩飾意圖的企業,搭載笨重又險惡的IBM電腦,為1964年美國總統大選攪出一灘渾水。其二是丹尼爾‧F‧加盧耶(Daniel F. Galouye)場景設於2033年的科幻小說《三重模擬》(Simulacron-3):「模擬電子」(simulectronics)領域的專家發明了一台仿人機,作為「全方位環境模擬器」,到頭來科學家卻發現自己實際上並不存在,猶如不斷爬回原點的潘洛斯樓梯般,虛幻縹緲。在那之後,析模公司在小說和電影作品中,如同匿名化身般存在著。1973年,前衛的德國電影導演雷納‧沃納‧法斯賓達(Rainer Werner Fassbinder)將《三重模擬》改編成《世界旦夕之間》(World on a Wire),這是一部驚悚的未來科幻大作,也啟蒙了1999年的電影《駭客任務》(The Matrix)。《駭客任務》中全人類生活在模擬環境,受到封鎖、桎梏、欺騙,以及非人性對待。主角試著解放人類,將偷來的軟體藏於挖空的《擬像與模擬》(Simulacra and Simulation)書中。該書由尚‧布希亞(Jean Baudrillard)於1981年發表,為後設文本,探討無意義的「模擬惡夢」。

而小說和電影中,科學怪人臣服於哲基爾博士(Dr. Jekyll),最後也臣服於奇愛博士(Dr. Strangelove);當中的瘋狂科學從生物學展開,一路走到化學和物理等領域。而析模公司在電影和小說中的化身,是專精電腦科學領域的瘋狂科學家。析模公司在故事中獲得瘋狂延伸,像一個身形極矮小的人,映照出超長的影子。《480類選民》書中,「模擬企業」是超大型企業;《三重模擬》(Simulacron-3)中,模擬電子領域的專家則是科技天才。現實世界的析模公司是間小企業,經營不順,受雇的技術人員笨手笨腳,公司帳目一團糟。公司命運像氦氣氣球一樣,先是扶搖直上,然後迅速殞落。在長島的那座穹頂,後來開了間得來速式的漢堡店「太空漢堡」(Space Burger)。

然而,析模公司的遺澤仍可見於預測分析、「若則」(what-if)模擬分析,以及行為數據科學——就潛伏在現今所有設備的幕面。析模公司儘管以失敗收場,但終究協助打造了對於數據狂熱、近乎集權的二十一世紀——在這個時代,「預測」是唯一吃香的學問,而且不論在冠狀病毒疫情席捲全球之前還是之後,企業界均透過收集數據、操縱輿情,以及利用預言來獲利。析模公司的結局說來諷刺,它的過去幾乎被抹消了。這間公司協助打造了一個「對未來癡迷的未來」,卻對改善未來無能為力。

析模公司的起源可追溯到二十世紀早期的心理戰科學:也就是藉由攻擊、攔截和轉移注意來控制人心。析模公司將這樣的分析法帶入現代電腦起步的1950年代,也帶入選舉政治,由1960年代美國民主黨全國委員會(Democratic National Committee)委託,最後也走入精準行銷的領域。後來,析模公司的模擬分析法飄洋過海,用於越戰,直到引發學潮抗議,管這家公司叫戰犯。

如果說,析模公司的科學家真的是壞人,批評起來倒是更名正言順、心安理得,但事實卻非如此。這群科學家是二十世紀中葉的白人自由派,當時的社會不會期望這樣的族群理解白人或自由派以外的族群。這群科學家既為人夫,也為人父,生活在「沒有人期望男人該理解女人和小孩」的年代。「人類行為」當時指的是男性的行為;「人工智慧/人工智能」指的是男性的智慧。這群科學家幻想著將自己的智慧移植到機器上。他們沒有將女性的才智看成才智,也不認為女性對人類行為的理解算是知識。

他們打造了一台機器,來控制和預測他們無法控制和預測的事情。他們簡直像是馬克‧扎伯格(Mark Zuckerberg)、謝爾蓋‧布林(Sergey Brin)、傑夫‧貝佐斯(Jeff Bezos)、彼得‧提爾(Peter Thiel)、馬克‧安德森(Marc Andreessen)和伊隆‧馬斯克(Elon Musk)這些當代巨擘的太上祖師爺。析模公司是科技史上的失落環節,緊密銜接起二十世紀上半葉至二十一世紀初——後者是個獨特的苦難年代,如今演算法預測著我們的一舉一動,它們試圖透過模擬每一個人,來指引和影響我們每一步決策。

如果人類在1950至1960年代朝別的方向發展,如今就可能力挽狂瀾。當年如果歷史另取別徑,人性或許不會頹敗,人類知識仍可能受到珍惜,民主也可能變得更加穩固,而非更形脆弱;又或者,最終可能殊途同歸。如今已不得而知。畢竟,我們可沒有機器能回溯執行「若甲則乙」的情境,來回推算出過去的多種可能;歷史固然無法針對「若則」(what-if)的假設性問題給出答案﹐卻可以說明過程以及原因。

析模公司所打造的未來,有著一段過去。這段歷史如同沙堡,受到時間的浪潮沖刷。現在,我們只能一點一滴回溯,拼湊組裝每一處矮牆、城垛、壁壘和砲塔——這些一點一滴,在在記錄著他們往昔擁有的膨大影響力。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價