活動訊息

內容簡介

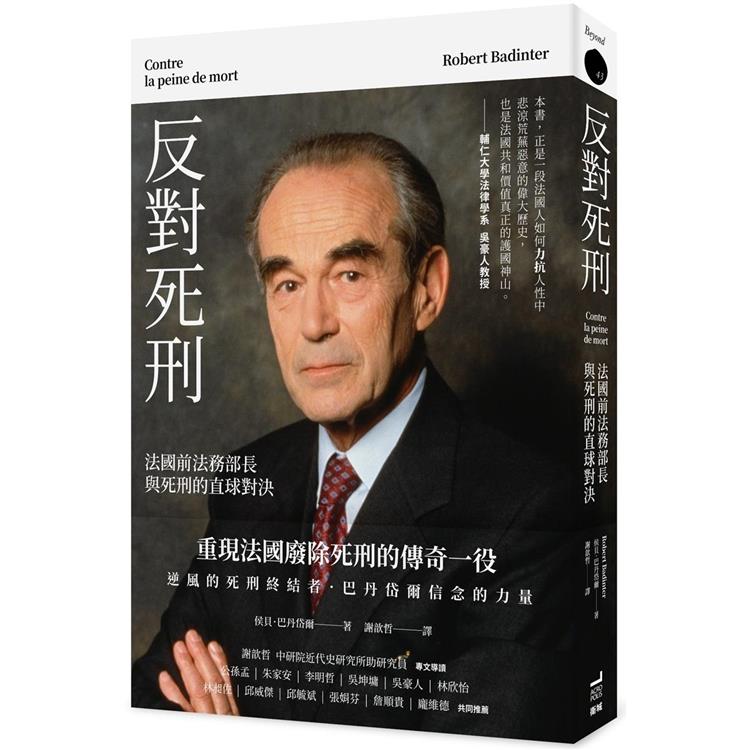

重現法國傳奇法務部長廢除死刑的一役

逆風的死刑終結者.巴丹岱爾信念的力量

「本書,正是一段法國人如何力抗人性中悲涼荒蕪惡意的偉大歷史,

也是法國共和價值真正的護國神山。」

――輔大法律系教授.吳豪人

◆獨家收入:巴丹岱爾寫給台灣讀者◆

巴丹岱爾是法國司法史上的傳奇人物。1970年代,他以一名民間律師的身分,投入廢死運動。後來在1981年出任法務部長,推動法國廢除了死刑,並進行多項與人權有關的法制改革。

本書是巴丹岱爾在2008年時,回顧當初創造歷史的時刻。1970、80年代,法國社會為死刑議題激烈交鋒。當時法國反對廢死的聲浪,不亞於今天的台灣。但是巴丹岱爾逆風而行,在幾場重大刑案中為死刑犯辯護,闡述理念。1981年,他以法務部長身分向國會提交廢死法案,並發表演說。最終法案在國會一字未改獲得通過,經密特朗總統簽署後,法國成為第36個廢除死刑的國家。

本書中收錄了巴丹岱爾最著名的文章與演說,包含他在國會的歷史性演說、他與哲學家傅柯的對話等等。他的言語直接,直指核心,不繞彎路。我們如今閱讀這些文字,會深深感受到:那是一個相信信念、相信語言文字真實力量的時代。

本書由留法博士謝歆哲翻譯,譯筆優美,將思辨的力量展露無遺。書中更收錄多幅珍貴照片,讓讀者感受這四十年來,巴丹岱爾由一位年輕的律師、到法國司法界領袖人物、再到國際人權運動者,貫穿其間的是----信念的力量。

巴丹岱爾金句摘錄:

★「死刑是人類的失敗。死刑不僅無法保護自由人類的社會,反而使我們蒙羞。在奪走殺人兇手性命的同時,死刑所奉行的,正是與殺人者如出一轍的手段,同時也墜入了犯罪所設下的不明圈套,錯把殺戮當作制裁。」

★「死刑從來沒有在世界上的任何一個地方成功減少血腥犯罪的發生。死刑充其量不過只是死亡本能的合法化表現﹔它無法保護我們,反而貶低我們。它是報復,不是正義。」

★「『死亡萬歲!』,這句褻瀆生命的口號如咒語般,迴盪在整部獨裁政權的歷史之中。」

★「人類與生俱來首要的權利,就是生命的權利。在任何一個民主國家,只要公平審判的精神與原則皆嚴格落實,國家權力必須在它面前止步。」

★「一個有權利殺人的法律不可能是人間的正義。」

★「當一個社會到達一定程度的平衡,或者擺脫了極端的社會對立時,這個社會的集體意識便會傾向欲從死亡的有用論的迷思中解放出來。相反地,一旦社會陷入危機,對立加劇,人們便會再次對死刑引頸企盼,甚至重新將死亡納入普通法。」

★「儘管犯罪事件、種族屠殺、集中關押等暴行依舊上演著,人類文明仍不停地向前。人類的黑暗面,我們都知道它長甚麼樣子,也總是可以發現它隱藏於民族主義、部族主義與狂熱主義的眼是之下。我們也可以在那些遭死亡暴力驅使的人身上,看見它的痕跡;這些人不敵死亡衝動地誘使,良心的最後一道防線潰堤,放棄了對他人、對自己的身體、生的尊重。這一長條刻劃在人類悲劇史上的血腥足跡,我們知之甚詳。因此,我們不可能答應讓死亡在正義口號的掩護下成為治理人類社會的法律。只有在智慧女神米娜瓦平靜祥和的面容上,才能看到真正的正義。」

本書特色

●巴丹岱爾是法國司法史上的傳奇人物。他敢於逆風而行,堅持信念,終至改寫歷史,這樣一位人物值得我們深入認識。

●廢除死刑在法國、歐洲已被視為基本價值,我們可透過巴丹岱爾的論述認識國際上對於廢除死刑的理念。

●獨家收入巴丹岱爾寫給台灣讀者的專文。

目錄

導讀:「明天,法國的司法將不再是殺人的司法」——死刑終結者巴丹岱爾的廢死之路 謝歆哲

序

只有病態的社會才會維持死刑(1970年)

血債血償(1971年)

逃避的藉口(1972年)

行刑(1973年,《快報》專訪)

死亡與司法(1977年)

審判的焦慮(1977年,與精神分析師拉普朗許、哲學家傅柯對談)

論死刑(1977年)

國際赦組織譴責死刑(1977年)

死刑是否氣數將盡?(1978年,法國國家電視台專訪)

往前一步、後退兩步(1979年)

「死刑辯論」(1979年,與貝赫菲特辯論)

但願不再有無轉圜餘地的判決 巴丹戴爾

反對零和遊戲 貝赫菲特

巴丹戴爾律師的回應 巴丹戴爾

少了一條冤魂(1979年,《新觀察家》專訪)

不再有殺人的司法(1981年,《快報》專訪)

廢除死刑的國會演說(1981年)

請求國會認可歐洲人權公約第六號議定書之演說(1985年)

十年之後(1999年,《十字報》專訪)

美國與死刑(1999年)

屠夫布希(2000年)

劊子手的美國(2000年)

公開處死(2001年)

於首屆世界反對死刑大會上的演說(2001年)

法國廢除死刑二十周年演講(2001年)

論死刑(2002年)

廢死鬥士――雨果(2001年)

給臺灣讀者――寫在臺灣版後

序/導讀

後記

給臺灣讀者――寫在臺灣版後

翻譯/陳詠薇

審訂/謝歆哲

自法國投票廢除死刑以來,已過了40年。從那時起,我們便不斷朝著全球廢除死刑的道路前進。在1981年,我們是第36個廢除死刑的國家。

現今,198個國家中(包含非聯合國會員國的觀察員國),109個國家已在法律上廢除了對所有罪行的死刑,144個國家已在法律上或實際上廢除了死刑。在世界各國中,大多數的國家都已廢除了死刑。

在歐洲,我們這個被謀殺罪蹂躪數個世紀的大陸,死刑已完全消逝,除了白俄羅斯,這最後一個史達林主義國家。廢死已成為歐洲文明的支柱之一。

歐洲人權法院,即法律上的歐洲良知,於2006年5月12日譴責死刑是「不可被接受的懲罰形式,永不再被《歐洲保障人權和基本自由公約》允許」。

在國際中,屏除死刑的公約和宣言已成倍增長。我不在此列出這極長的清單。我只談1998年創建國際刑事法院的《羅馬規約》,因為它富含意義。它的使命是審判世界上最凶惡的罪犯,即危害人類罪的罪犯,而其法規排除了死刑。

因此,人類向前邁進,儘管某些國家,尤其是中國、伊朗、埃及、伊拉克和沙烏地阿拉伯,但也包括美國,這偉大的共和友國,不幸地,還在繼續判決,甚至執行死刑。

◆

故此,善人義士們應獻身在前線對抗死刑。僅暫緩執行死刑是不夠的,必須停止判刑。因為我們不願看到,世界上與日俱增的死刑犯中,有無數無辜者被囚禁在死牢裡數年,甚至數十年。

在這世上,只要人們還在執行絞刑、毒氣死刑、斬刑、石刑、槍決,那麼所有把生命看作是道德絕對權利的人都必須繼續奮鬥。

死刑注定要從這個世界上消失,因為這是人類的恥辱。死刑,從未在任何地方,減少過謀殺罪的數量。甚至更糟,一旦涉及到我們這個時代的禍患,恐怖主義時,死刑可能會把恐怖主義者從他們的擁護者眼中轉化成殉道者或是英雄。而每次處決後,狂熱份子突擊隊便會以新的恐怖攻擊進行報復。事實是,死刑並不能捍衛人類的社會,反倒是對這個社會的侮辱!因此,我們應該一貫否決以正義為藉口,死亡即法律的說法。

這是否意味廢除死刑後,我們的任務就結束了?廢死闔上了正義的血腥篇章。但也引向新的章節:因為那些被定罪者活下來了,正義和整個社會都必須讓他們行使維克多・雨果所說的,任何人都不應被剝奪的權利:「變得更好的權利」!

死刑的擁護者說,這是盲目人文主義不切實際的夢。廢死支持者回應道,我們堅定且清醒,那些被判處長期徒刑之人,因隨著時間的推移而減緩的監獄制度,並不會在獲釋後再次犯下殺人的罪行。

然而,我們絕不能忘記受害者。我們必須持續關注他們的權利及狀況。犯罪是人類苦難的軌跡。我們的社會必須長久意識到這一點。

◆

我們所宣揚的,是在一個尊重人權的文明中,明確證明人類的生命是神聖的。

世上每個國家都必須意識到,廢除死刑是一條普世良知的法律。該輪到臺灣來點亮人道的火炬了。

這是我對這個偉大的民主國家所發的願。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價